Avant-première et critique de « I’m still here - The lost year of Joaquin Phoenix » de Casey Affleck – Festival Paris Cinéma

Toujours dans le cadre du Festival Paris Cinéma, j’ai vu, hier, en avant-première, « I’m still here » de Casey Affleck (dont c’est le premier film en tant que réalisateur, acteur exceptionnel notamment dans « L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford » d’Andrew Dominik ou dans « Gone baby gone » de son frère Ben Affleck) et Tom Blomquist… quelques jours après avoir revu « Two lovers » de James Gray (ma critique en bonus en bas de cet article) dans le cadre de ce même festival. « I’m still here » a déjà été présenté dans plusieurs festivals et non des moindres puisqu’il figurait en sélection officielle de la Mostra de Venise et du Festival International de Toronto.

C’est justement après la fin du tournage de « Two lovers » que Joaquin Phoenix a (vraiment) annoncé qu’il voulait arrêter sa carrière pour… se consacrer à la musique. C’est son beau-frère Casey Affleck qui immortalise ces instants, pendant deux ans, de l’explication de ses motivations … à sa descente aux enfers…ou plutôt disons qu’il feint d’immortaliser ces instants puisque tout cela n’est que fiction même si pendant deux ans Joaquin Phoenix a tout fait pour (nous) laisser croire qu’il s’agissait de la réalité.

Ce style hybride (apparent documentaire mais vraie fiction), ce jeu constant sur les frontières entre fiction et réalité ( il manipule la réalité comme les médias manipulent sa réalité) en font à la fois un film fascinant et agaçant, humble et présomptueux ; en tout cas un objet filmique singulier posant des questions passionnantes sur le statut de l’image (au double sens du terme d’ailleurs : image cinématographique et image de l’artiste).

« I’m still here » est fascinant en ce qu’il dresse finalement bien moins le portrait d’un homme que celui de la société qui le regarde mais c’est en cela que c’est aussi effrayant d’ailleurs. Barbe, cheveux hirsutes, tenue vestimentaire improbable et hygiène aléatoire : sa métamorphose physique s’accompagne d’une descente aux enfers mais, plus que spectacle de sa propre déchéance, nous assistons finalement davantage au spectacle de ceux qui regardent et se délectent de cette déchéance avec mépris, cynisme, voracité. Voracité médiatique mais aussi voracité du public. Une scène en est particulièrement significative : tandis que sur scène il ânonne tant bien que mal un pseudo rap aux paroles aussi nombrilistes qu’insultantes envers le public, et dramatiquement drôles, une marée de téléphones portables immortalise l’instant sans vergogne... et sans broncher. Scène édifiante, cynique, dérangeante, et finalement insultante pour le spectateur, miroir du public carnassier qui assiste à cette scène et se glorifie d’y assister. Parce que ne nous y trompons pas : s’il feint de se ridiculiser, de caricaturer l’artiste en pleine décadence, c’est finalement lui, Joaquin Phoenix, qui en sort avec le beau rôle, paradoxalement le sien, celui de l’innocent broyé par un système face à notre inertie et notre délectation coupables.

Certes, avant le spectateur, c’est le flux dévorant d’images médiatiques qui se nourrit sans recul de ses excès (drogue, sexe, humiliations : rien ne nous est épargné), qui absorbe sans s’interroger ou se remettre en questions, que stigmatise cette fiction aux airs trompeurs de documentaire mais c’est aussi le spectateur ou le citoyen lambda avec son téléphone portable qui en devient le complice ou l’instigateur. C’est alors faire preuve d’une certaine condescendance à l’égard du public : un public aveugle, crédule, manipulateur (d’images) manipulé et doublement manipulé. Manipulé dans le spectacle que Joaquin Phoenix lui a donné à voir pendant deux ans mais aussi manipulé dans celui qui se déroule sur l’écran. Seulement, si pour la première manipulation la supercherie a parfaitement fonctionné, la seconde (même pour un spectateur ignorant de l’histoire et du caractère fallacieux du documentaire) laisse trop souvent entrevoir son dispositif (rôle trop écrit de Puff Daddy et présence préalable de la caméra alors que celui-ci feint la surprise devant la présence de Joaquin Phoenix) pour que la manipulation fonctionne parfaitement puisque volonté de manipulation il y a bel et bien, le film étant qualifié de « documentaire ». Il fallait en tout cas beaucoup d’audace, de détermination, de folie (ou plutôt au contraire de raison) pour continuer à jouer le jeu même pendant la promotion d’un sublime film comme « Two lovers » dont on ne peut s’empêcher de penser que ce buzz médiatique lui a nui.

N’en demeure pas moins un film très malin dont le début fait intelligemment écho à la fin mais aussi au dernier rôle Joaquin Phoenix (de Leonard dans « Two lovers » qui au début du film se jette à l’eau) qui se jette aussi à l’eau (là aussi dans les deux sens du terme), accentuant les résonances entre fiction et (semblant de) réalité. Et si dans la fiction « Two lovers » cela a fait revenir son personnage à la réalité, ici cela lui permet de tuer ce personnage qu’il a endossé pendant deux ans lors d’une très belle scène finale. D’ailleurs « I’m still here » contient plusieurs très beaux plans de cinéma qui signent la naissance d’un vrai cinéaste.

Le scénario est finalement très habile, et même cyniquement drôle, parfois au détriment de ceux qui en sont les complices plus ou moins volontaires Malgré son narcissisme, sa condescendance, « I’m still here » est une œuvre passionnante, audacieuse, un saut dans le vide , une mascarade, une manipulation, une « performance artistique », un pied-de-nez à un afflux abêtissant d’images qu’il interroge intelligemment d’autant plus à une période où une affaire dont on ne sait plus très bien si elle est fiction ou réalité se déroule là aussi sur les yeux lunatiques, dévorants, carnassiers des médias et de citoyens devenus public. Un film aussi malin que le « Pater » d’Alain Cavalier (même si je préfère et de loin celui de Casey Affleck), l’un et l’autre mettant en scène la réalité, un simulacre de réalité dont le réalisateur est le manipulateur et le spectateur la marionnette, victime d’images dont il est d’habitude le coupable, vorace et impitoyable filmeur. Une brillante inversion des rôles. Une démonstration implacable. A voir.

Sachez enfin que Joaquin Phoenix (est-il besoin de l’ajouter, ici, remarquable) sera prochainement à l’affiche des films de James Franco, Steven Shainberg, Paul Thomas Anderson.

Sortie en salles : le 13 juillet.

Critique de "Two lovers" de James Gray

« Two lovers » sera également projeté au mk2 bibliothèque, vendredi 8 juillet, à 14H45.

Direction New York, ville fétiche du cinéma de James Gray, où, après avoir tenté de se suicider, un homme hésite entre suivre son destin et épouser la femme que ses parents ont choisie pour lui, ou se rebeller et écouter ses sentiments pour sa nouvelle voisine, belle, fragile et inconstante, dont il est tombé éperdument amoureux, un amour dévastateur et irrépressible.

L’intérêt de « Two lovers » provient avant tout des personnages, de leurs contradictions, de leurs faiblesses. Si James Gray est avant tout associé au polar, il règne ici une atmosphère de film noir et une tension palpable liée au désir qui s’empare du personnage principal magistralement interprété par Joaquin Phoenix avec son regard mélancolique, fiévreux, enfiévré de passion, ses gestes maladroits, son corps même qui semble crouler sous le poids de son existence, sa gaucherie adolescente.

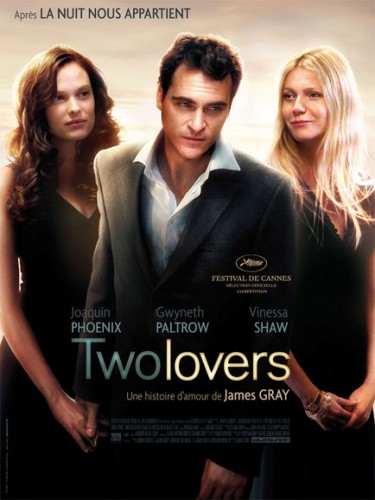

Ce dernier interprète le personnage attachant et vulnérable de Leonard Kraditor (à travers le regard duquel nous suivons l’histoire : il ne quitte jamais l’écran), un homme, atteint d'un trouble bipolaire (mais ce n'est pas là le sujet du film, juste là pour témoigner de sa fragilité) qui, après une traumatisante déception sentimentale, revient vivre dans sa famille et fait la rencontre de deux femmes : Michelle, sa nouvelle voisine incarnée par Gwyneth Paltrow, et Sandra, la fille d’amis de ses parents campée par l’actrice Vinessa Shaw. Entre ces deux femmes, le cœur de Leonard va balancer…

Il éprouve ainsi un amour obsessionnel, irrationnel, passionnel pour Michelle. Ces « Two lovers » comme le titre nous l’annonce et le revendique d’emblée ausculte la complexité du sentiment amoureux, la difficulté d’aimer et de l’être en retour, mais il ausculte aussi les fragilités de trois êtres qui s’accrochent les uns aux autres, comme des enfants égarés dans un monde d’adultes qui n’acceptent pas les écorchés vifs. Michelle et Leonard ont, parfois, « l’impression d’être morts », de vivre sans se sentir exister, de ne pas trouver « la mélodie du bonheur ».

Par des gestes, des regards, des paroles esquissés ou éludés, James Gray dépeint de manière subtile la maladresse touchante d’un amour vain mais surtout la cruauté cinglante de l’amour sans retour qui emprisonne ( plan de Michelle derrière des barreaux de son appartement, les appartements de Leonard et Michelle donnant sur la même cour rappelant ainsi « Fenêtre sur cour » d’Hitchcock de même que la blondeur toute hitchcockienne de Michelle), et qui exalte et détruit.

James Gray a délibérément choisi une réalisation élégamment discrète et maîtrisée et un scénario pudique et la magnifique photographie crépusculaire de Joaquin Baca-Asay qui procurent des accents lyriques à cette histoire qui aurait pu être banale, mais dont il met ainsi en valeur les personnages d’une complexité, d’une richesse, d’une humanité bouleversantes. James Gray n’a pas non plus délaissé son sujet fétiche, à savoir la famille qui symbolise la force et la fragilité de chacun des personnages (Leonard cherche à s’émanciper, Michelle est victime de la folie de son père etc).

Un film d’une tendre cruauté, d’une amère beauté, et parfois même d'une drôlerie désenchantée, un thriller intime d’une vertigineuse sensibilité à l’image des sentiments qui s’emparent des personnages principaux, et de l’émotion qui s’empare du spectateur. Irrépressiblement. Ajoutez à cela la bo entre jazz et opéra ( même influence du jazz et même extrait de l’opéra de Donizetti, L’elisir d’amore, « Una furtiva lagrima » que dans le chef d’œuvre de Woody Allen « Match point » dans lequel on retrouve la même élégance dans la mise en scène et la même "opposition" entre la femme brune et la femme blonde sans oublier également la référence commune à Dostoïevski… : les ressemblances entre les deux films sont trop nombreuses pour être le fruit du hasard ), et James Gray parvient à faire d’une histoire a priori simple un très grand film d’une mélancolie d’une beauté déchirante qui nous étreint longtemps encore après le générique de fin. Trois ans après sa sortie : d’ores et déjà un classique du cinéma romantique.