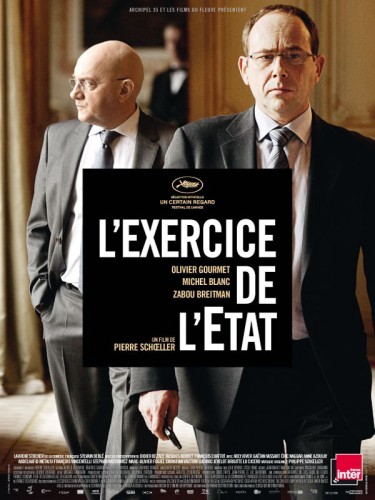

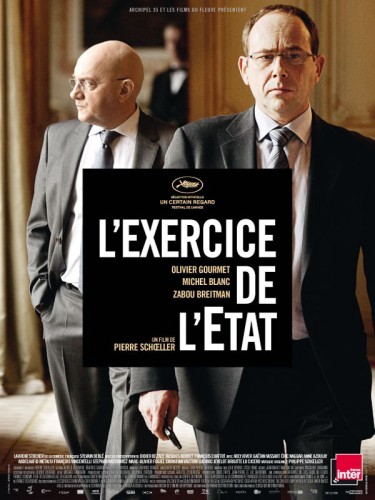

Hasard ou coïncidence : 2011 aura été l’année du retour des films politiques, à la veille d’une année riche en échéances électorales primordiales. Trois films et trois regards sur la politique. Trois films sélectionnés au dernier Festival de Cannes. « Pater » d’Alain Cavalier (en compétition) : une réflexion déroutante et ludique sur le jeu et les jeux de pouvoirs (entre un président de la République et son Premier ministre, entre deux hommes, entre un père et son fils, entre un réalisateur et un acteur mais aussi entre un réalisateur et le spectateur ici allègrement manipulé) qui, témoigne d’une belle audace et liberté. « La Conquête » de Xavier Durringer, présenté hors compétition, que je n’ai pas vu mais qui me semble tout de même être le contraire du premier, notamment en ce qu’il n’est pas une représentation mais une imitation. Et enfin « L’Exercice de l’Etat » de Pierre Schoeller, présenté dans la sélection Un Certain Regard, dont il est reparti lauréat du prix de la critique internationale, en salles mercredi prochain.

Olivier Gourmet y incarne le ministre des Transports Bertrand Saint-Jean. Réveillé en pleine nuit par son directeur de cabinet (Michel Blanc) suite à un accident (un car avec des enfants a basculé dans un ravin), il n’a d’autre choix que de se rendre sur les lieux du carnage. C’est le début du parcours d’un homme qui apparaît d’abord guidé par ses convictions mais dans un Etat qui dévore ceux qui le servent, où une urgence et une actualité chassent l’autre, les idéaux sont mis à rude épreuve surtout quand on le choisit, lui, le défenseur du service public, pour réformer les gares et les privatiser.

Le film débute par une séquence onirique et inquiétante. Une femme se glisse languissamment dans la gueule d’un crocodile qui la dévore, sous les apparats d’un bureau ministériel. L’homme est un animal politique pétri de désirs et de pouvoir(s) qui dévore ce qu’il désire et ce qui l’entrave. Le ton est donné. Bertrand Saint-Jean est alors brusquement sorti de son rêve par son directeur de cabinet. L’actualité fracassante et tonitruante, l’actualité qui ne le lâchera plus le rattrape dans ses évasions nocturnes et prémonitoires.

Ce film a priori rugueux, qui ne cherche pas à être à tout prix sympathique (au contraire de celui dont il dresse le portrait, manière habile de nous dire ce que doit être la politique ?) est aussi palpitant qu’un thriller. Après tout, l’enjeu aussi est de sauver sa peau. Au prix de ses idéaux. De ses illusions. De la vie des autres.

Il fallait un acteur de la trempe d’Olivier Gourmet pour incarner ce rôle. Connu mais assez peu pour que sa personnalité ne parasite pas celle de son personnage. Homme politique complexe (pléonasme) tour à tour mécanique, humain, imbuvable, cynique, altruiste, égoïste, idéaliste, ambitieux et finalement surtout ambitieux, notre attention ne le quitte pas une seconde partagée entre l’empathie, le rejet, l’incompréhension.

La tension est constante car la caméra traque ses faiblesses et ses sursauts d’humanité, nous fait suivre son parcours qui ne lui laisse, pas plus qu’à nous, aucun répit, guidé par une actualité et un Etat voraces.

Le film ne s’appelle pas (et à dessein) l’Exercice du pouvoir, mais de l’Etat car il s’agit d’ailleurs plutôt d’un renoncement au premier dévolu à d’autres entités (privé, économie, médias). Le manège qui l’entoure est alors essentiel et en partie responsable : des médias carnassiers, une chargée des communication qui lui dicte aussi bien sa cravate que ses réponses pour créer l’image de cet « objet non identifié », « flou » qui a une histoire à écrire pour un peuple, semble-t-il, avide d’histoires (par exemple celle d’un homme qui survit à un accident –dont il est d’ailleurs en partie responsable, ironie de l’histoire et de l’Histoire-) plus que de compétences. Le tout appuyé par une musique aux sonorités ironiques.

La réalisation, nerveuse, constamment sous tension, épouse son rythme de vie trépidant, tendu, grisant, vertigineux, périlleux, étouffant aussi. Le piège se referme comme une mâchoire de crocodile. L’obstacle auquel se retrouve confronté l’Exercice de l’Etat n’est pas tant une hiérarchie (quelle qu’elle soit) que l’ambition personnelle qui, forcément semble-t-on nous dire, dicte ses actes à l’homme politique, au mépris de ses convictions, de l’intérêt général, de la sécurité, de ses citoyens instrumentalisés (idée démagogique des chômeurs employés au service des ministères, fascinant personnage du chauffeur qui incarne ce citoyen silencieux partagé entre scepticisme, fascination, désapprobation) . Les choix s’imposent au ministre plus qu’il ne les impose : c’est cela l’Exercice de l’Etat, ici.

Dommage que la conclusion aboutisse à ce constat aux frontières poujadistes (d’autant qu’aucun homme ou parti politique n’est clairement identifiable, et ce qui en fait une qualité du film au début, contribue finalement à cet amer constat ) dont le film avait pourtant brillamment évité l’écueil (nous montrant au départ Saint-Jean dans toute son ambigüité, guidé par ses idéaux qu’il abandonne ensuite par ambition, tout comme il abandonnera son directeur de cabinet et ami lors d’une scène d’autant plus effroyablement cruelle qu’elle se déroule au calme, dans un cadre doré, avec sourires et politesses de rigueur) et surtout que son renoncement semble être la seule solution possible dans un monde politique décrit avec cynisme (« pas là pour refaire les mondes mais pour reprendre 5 points de sondage », qui « brasse du vent, n’a rien dans les mains, à part sa petite ambition »).

Brillant exercice de style ( avec un symbolisme parfois appuyé comme le début ou cette route que Saint-Jean remonte après son accident, comme tout homme politique qui « remonte la pente » parce que « ce qui ne [le] tue pas [le] rend plus fort »), démonstration implacable (mais contestable) du renoncement inéluctable à ses idéaux, de l’ambition dévorante et dévoreuse de l’homme (animal) politique. Le seul qui n’y renoncera pas (très beau personnage de Michel Blanc qui vaut une des plus belles scènes du film, lorsque celui-ci écoute le discours d’André Malraux sur Jean Moulin, presque avec ferveur, comme le témoignage d’un idéalisme révolu) sera broyé avec une ferme et impitoyable douceur.

Reste un film passionnant, parfois aussi cruel et âpre, cynique ou réaliste, selon les points de vue. Vous aurez compris le mien, sans doute idéaliste mais assumé. Une vision de l’exercice de l’Etat, contestable, mais indéniablement personnelle, et traitée avec rigueur et originalité, à voir en tout cas !

Je vous en parle chaque année depuis ma participation au jury de ce formidable festival, en 2007 (et il se pourrait bien que vous m'y retrouviez prochainement mais je ne peux en dire plus pour le moment...) qui par ailleurs est encore un des seuls et rares à permettre à des cinéphiles d'intégrer son jury et de vivre quelques jours d'intenses échanges et découvertes cinématographiques (comme son nom l'indique le festival projette des premiers films et, chaque année, permet de découvrir de vraies pépites).

Je vous en parle chaque année depuis ma participation au jury de ce formidable festival, en 2007 (et il se pourrait bien que vous m'y retrouviez prochainement mais je ne peux en dire plus pour le moment...) qui par ailleurs est encore un des seuls et rares à permettre à des cinéphiles d'intégrer son jury et de vivre quelques jours d'intenses échanges et découvertes cinématographiques (comme son nom l'indique le festival projette des premiers films et, chaque année, permet de découvrir de vraies pépites).