2ème édition du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule du 11 au 15 novembre 2015

L’an dernier, j’avais eu le plaisir d’assister à la première édition du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule (dont vous pouvez retrouver mon compte rendu ci-dessous).

Au-delà de sa convivialité et de sa belle programmation, ce festival avait été une réussite en nombre d’entrées avec plus de 7.000 spectateurs en 4 jours!

La seconde édition du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule, aura lieu pendant cinq jours -au lieu de 4 l'an passé-, du 11 au 15 novembre prochain (week-end du 11 novembre).

L'an passé, le compositeur Francis Lai avait reçu un Ibis d'Or pour l'ensemble de sa carrière ( et ses 50 ans de collaboration avec Claude Lelouch) –retrouvez mon compte rendu de leur mémorable et passionnante master class commune ci-dessous-. Cette année, ce sera au tour d’un autre très grand compositeur de musiques de films, Michel Legrand, d'être honoré par le Festival, voilà qui annonce de beaux moments, de cinéma, de musique, d'émotion. L'occasion aussi pour moi de vous recommander l'excellent "Cinq jours en juin" si vous ne l'avez pas déjà vu. Un film de 1988 qu’il a réalisé. Le film est certes de facture classique mais la réalisation est loin d’être inintéressante ou banale et, en plus d’être un musicien génial, Michel Legrand se révèle être un cinéaste doué, pudique et inspiré. Dans ce film, il raconte une histoire fortement inspiré de la sienne: Michel, âgé de quinze ans, (Matthieu Rozé) remporte son prix de piano au conservatoire de Paris le jour où les alliés débarquent sur les plages de Normandie. Les trains sont réquisitionnés, lui et sa mère (Annie Girardot) ne peuvent plus rentrer en Normandie. Avec Yvette ( Sabine Azéma), une jeune femme délurée, ils volent des bicyclettes et partent pour Saint-Lô. Sur leur chemin, ils échappent à des bombardements et à des combats, assistent à la débâcle des troupes allemandes et rencontrent des soldats américains. Michel tombe amoureux d’Yvette. Ce film exhale un parfum entêtant et enivrant qui doit s’appeler le charme qui doit beaucoup au trio de comédiens avec une Sabine Azéma, rayonnante, mutine, malicieuse, éclatante de vie et une Annie Girardot, à la fois grave et sereine et bienveillante, comme toujours d’une justesse remarquable. Un film plein de vitalité et d’émotions, de celle qui nous envahit quand on écrit pour les êtres chers disparus, de celle qui vient du cœur, qui transparait dans chacun des plans de ce film qui mérité d’être vu.

La nouvelle affiche de ce deuxième Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule est déjà un bon présage. Des parapluies joyeusement multicolores s’y envolent pour laisser la place au soleil, une référence au film « Les Parapluies de Cherbourg », réalisé par Jacques Demy en 1964 avec dans le rôle principal Catherine Deneuve et dont la musique a été composé par Michel Legrand à qui le festival rendra hommage cette année.

Le Festival du Cinéma et Musique de Film de la Baule est organisé et présidé par deux passionnés, Christophe Barratier (le réalisateur –notamment !- du film "Les Choristes") et Sam Bobino (ancien Délégué général des "Prix Lumières").

Selon le communiqué de presse du festival « Il est spécialement dédié à la rencontre magique entre la musique et le 7e art. Cet événement autour d’instants culturels et artistiques est unique et donne l’occasion au public d’être à la fois acteurs et spectateurs du rayonnement culturel. Avec une sélection de films inédits et de grands classiques, à destination de tous les publics, le festival a été créé pour faire vibrer au diapason de la réunion de deux arts, en compagnie de ceux qui la font naître." Voilà qui promet le meilleur pour cette deuxième édition.

Retrouvez ci-dessous mon compte rendu de l’an passé. Cliquez sur "Lire la suite".

Au fur et à mesure des annonces, je vous tiendrai informés du programme du festival.

A suivre dans la journée : mon article sur l’hôtel Royal Barrière de La Baule (le Groupe Barrière est d’ailleurs partenaire du festival) et sur mes bonnes adresses à La Baule.

Retrouvez également cet article sur Inthemoodforfilmfestivals.com.

Compte rendu et palmarès du 1er Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule

Alors que, à quelques jours d’intervalle, ont été annoncées la fin du Festival Paris Cinéma « faute de subventions » et l’interruption du Festival du Film Asiatique de Deauville en 2015, pour des raisons similaires, pendant ce temps, à La Baule, était donné le coup d’envoi d’un nouveau festival de cinéma avec, pour thème fédérateur, la musique de Film. Un cinéma qui palpite, vibre, populaire au sens noble du terme. Une réussite et un bel évènement auquel je souhaite de nombreuses éditions futures et d’autres moments d’émotion communicative comme celle qui s’est emparée de la salle lors de la remise de l’Ibis d’honneur à Francis Lai et Claude Lelouch (vidéo ci-dessous).

Photo ci-dessus prise à l’occasion des 10 ans des Choristes au Marché de La Baule.

Le cofondateur du 1er Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule (avec Sam Bobino), Christophe Barratier, lors de l’ouverture, avait ainsi insisté sur la volonté de faire de ce nouvel évènement cinématographique un festival « de rencontres » et « sans barrières » comme en témoignait l’ouverture en présence du président du jury Jean Becker et de ses jurés Alain Chamfort, Zoé Félix, Natacha Régnier (Marco Prince arrivé le lendemain complétait le jury). Une convivialité qui seyait parfaitement à l’élégante quiétude bauloise et qui a caractérisé ce festival du début à la fin et qui lui a valu une belle affluence, méritée: plus de 7000 spectateurs en 4 jours ont assisté à la vingtaine de films projetés (dont 7 figuraient en compétition).

Le président du jury de cette première édition, Jean Becker, et ses quatre jurés, Alain Chamfort, Zoé Félix, Natacha Régnier et Marco Prince ont décerné trois prix parmi une sélection de très haut niveau, là encore un défi relevé pour cette première édition. Les films primés de cette édition avaient en commun d’évoquer les rêves, leur concrétisation ou leur abandon, les compromis, les renoncements, la détermination qu’ils impliquent, des films profondément ancrés dans la petite ou grande musique de leur époque.

C’est le musicien (et désormais cinéaste) Abd Al Malik qui a reçu l’Ibis d’or pour son film « Qu’Allah bénisse la France ».

Synopsis: Enfant surdoué, Régis grandit dans un quartier populaire de Strasbourg en compagnie de ses six frères et soeurs. Elevé par une mère catholique, monoparentale et pauvre, cet enfant d’immigrés fait jours après jour l’expérience de la délinquance des cités. Les vols et trafics en tout genre forment le quotidien rythmé par les blessures par balles, les overdoses et les plongées dans le fanatisme religieux. Entré dans la danse, Régis s’égare. Jusqu’à ce qu’il découvre le rap et l’islam, et – ultimement – l’amour. Abd Al Malik qui adapte sa propre autobiographie, ou le parcours d’un enfant d’immigrés, noir, surdoué et élevé dans une cité de Strasbourg. Un film constat autant qu’un état des lieux personnel entre délinquance, rap et islam.

Adapté du roman autobiographique éponyme d’Abd Al Malik par son auteur , tourné dans une cité au Neuhof, à Strasbourg, ville où l’auteur a grandi, « Qu’Allah bénisse la France » pose un voile noir et blanc nostalgique, universel et intrinsèquement cinématographique sur les réalités protéiformes de la banlieue, sans misérabilisme, sans angélisme non plus (une scène qui fait froid dans le dos évoque avec beaucoup de pudeur la courte durée de vie de ceux qui y vivent). Derrière ce noir et blanc, toute une mythologie cinématographique qui imprègne d’ailleurs la vie de ces quartiers, notamment « Scarface », référence parfois destructrice pour ceux pour qui ledit film est un modèle. C’est bien sûr à « La Haine » que fait penser ce noir et blanc même si Abd Al Malik évoque aussi Visconti (« Rocco et ses frères ») et Carné. Le noir et blanc permet aussi de créer une distance sur une réalité parfois âpre, de même que la voix off, douce et lancinante. Le jeu parfois maladroit de certains rôles secondaires n’entache pas ce beau chant de tolérance, empreint d’espoir et de la personnalité lumineuse de son auteur, artiste talentueux et pluriel : musicien, poète et écrivain. « Qu’Allah bénisse la France » avait déjà reçu le Prix de la critique internationale au Festival du film de Toronto.

La réalisatrice Mia Hansen-Løve a remporté l’Ibis de la meilleure musique de film pour « Eden ».

Synopsis: Dans les années 90, Paul fait ses premiers pas dans le milieu de la nuit parisienne. Passionné de musique, il crée avec son meilleur ami le duo de DJ’s « Cheers ». Ils trouveront rapidement leur public et vivront une ascension vertigineuse, euphorique, dangereuse et éphémère. Aspiré par sa passion, Paul en oubliera de construire sa vie.. J’avais été particulièrement marquée par « Le père de mes enfants », un film lumineux sur le secret et le deuil, le portrait d’un homme solaire qui finira par se suicider, à la fois robuste et vulnérable, fort et fragile. Un film d’une belle clarté malgré le deuil, un film qui a l’ambivalence et les nuances de la vie : à la fois lumineux et mélancolique, tragique et plein d’espoir, mystérieux et séduisant. Un film qui m’a bouleversée comme je ne l’avais pas été depuis longtemps au cinéma.

« Eden » est le quatrième long métrage de Mia Hansen-Løve, coécrit avec son frère Sven Løve, dont l’histoire a inspiré celle du personnage principal du film, un film à la fois personnel et universel mais aussi le portrait d’une génération désenchantée, désillusionnée. Un film ambitieux qui, à travers le récit du parcours romancé du frère de la réalisatrice, dresse le portrait d’une génération qui passe de l’hédonisme à la fin de l’insouciance, de la jeunesse de l’âge adulte. Un long cheminement mélancolique, intelligemment éprouvant pour amener une fin d’une logique terrible, implacable, cruellement prosaïque. Dommage qu’il souffre d’une interprétation parfois trop appliquée dans les seconds rôles, un petit air de nouvelle nouvelle vague un peu trop artificiel qui ne nuit heureusement pas à ce film qui vous laisse une empreinte tendrement mélancolique pour une musique qui tient à cœur et au cœur, celle d’un passé récent, trop rapidement révolu.

L’Ibis du public a été attribué à Lola Bessis et Ruben Amar pour leur premier long-métrage, mon coup de cœur de cette édition « Swim Little Fish Swim ».

Synopsis: « Swim little fish swim », raconte l’histoire de Leeward, musicien talentueux et atpyique qui, dans son petit appartement new-yorkais où il vit avec sa femme, compose des morceaux à l’aide de jouets de sa fille de trois ans, Rainbow. Lilas, jeune vidéaste, traîne sa valise de squats d’artistes underground en galeries branchées, en espérant percer dans le milieu fermé de l’art contemporain. Leur rencontre va les aider à accomplir leurs rêves.

Ce film possède une magie indicible qui s’appelle le supplément d’âme, la grâce, tout ce que vous voulez mais toujours est-il qu’il vous envoûte subrepticement par la douceur, la tendre émotion, la fantaisie et la sincérité qui en émanent. Ce film réalisé avec un budget minime est impressionnant de maîtrise et de vérité touchantes. Ruben Amar avait auparavant réalisé plusieurs courts-métrages récompensés dans de nombreux festivals. Il est étonnant (et injuste) que ce long-métrage n’ait pas eu davantage d’échos lors de sa sortie. Un regard ironique mais jamais méprisant sur l’art contemporain. Des personnages attachants en révolte contre la société de consommation, qui interrogent les compromis de la vie d’artiste, portés par leurs rêves. Un film qui vous accompagne longtemps après le générique de fin, vous laissant l’empreinte de sa fantaisie poétique, rare et communicative. Un petit bijou du cinéma indépendant, tendre, singulier et attachant comme ses personnages principaux. A voir absolument.

Parmi les grands moments de cette édition la master class de Christophe Barratier et Bruno Coulais mais aussi celle de Francis Lai et Claude Lelouch, absolument passionnante, dont vous pourrez retrouver mes vidéos ci-dessous ainsi que quelques citations. Le compositeur et le cinéaste ont également reçu un ibis d’or d’honneur pour leurs 50 ans de collaboration commune, un moment émouvant de la clôture à l’occasion de laquelle les deux artistes ont reçu une standing ovation pour leur longue et impressionnante carrière commune. Claude Lelouch et Francis Lai ont ainsi travaillé sur 32 films ensemble au cours des 50 dernières années.

Quelques citations extraites de la Master class de Claude Lelouch et Francis Lai:

« Mon prochain film (avec Jean Dujardin) « Un plus une » raconte l’histoire d’un compositeur de film. Ma manière de rendre hommage à Francis Lai » a ainsi raconté Claude Lelouch.

« Si je devais faire comme Hollande, attendre l’avis de tout le monde avant de décider, je ne ferais pas de film »a-t-il également déclaré.

« Le seul critique qui compte est le temps qui passe », selon Claude Lelouch.

« Lelouch utilise la musique au même titre qu’un acteur. Elle joue son propre rôle » selon Francis Lai.

« Je ne suis pas un metteur en scène. Je suis un metteur en vie .Le plus grand scénariste, le meilleur dialoguiste, c’est la vie », a également déclaré Claude Lelouch.

« J’ai toujours privilégié l’émotion à la technique. L’émotion, c’est la vérité »a-t-il également ajouté.

« C’est l’irrationnel qui invente notre vie. La musique est ce qui parle le mieux à notre irrationnel », pour Claude Lelouch. « La musique c’est ce qui parle le mieux à notre instinct, qui interpelle notre cœur. » a-t-il résumé.

Critique de « SALAUD, ON T’AIME » de Claude Lelouch (projeté dans le cadre du festival)

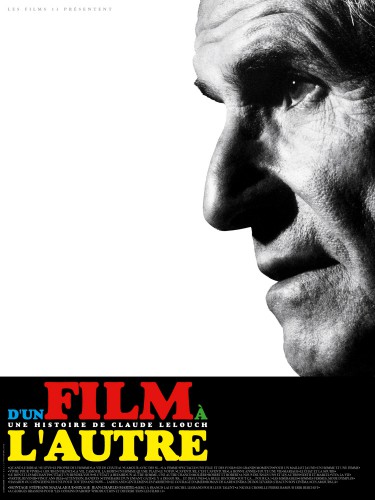

Lelouch. Prononcez ce nom et vous verrez immédiatement l’assistance se diviser en deux. D’un côté, les adorateurs du cinéaste qui aiment : ses fragments de vérité, ses histoires d’amour éblouissantes, sa vision romanesque de l’existence, sa sincérité, son amour inconditionnel du cinéma, ses phrases récurrentes, ses aphorismes, une musique et des sentiments grandiloquents, la beauté parfois terrible des hasards et coïncidences. De l’autre, ses détracteurs qui lui reprochent son sentimentalisme et tout ce que les premiers apprécient, et sans doute de vouloir raconter une histoire avant tout, que la forme soit au service du fond et non l’inverse. Avec « Roman de gare », les seconds s’étaient rapprochés des premiers, mais pour cela il aura auparavant fallu que le film soit au préalable signé d’un autre nom que le sien. Je fais partie de la première catégorie et tant pis si pour cela je dois subir la condescendance des seconds. Le cinéma est pour moi avant tout affaire de passion, de sincérité, d’audace, de liberté et quoiqu’en disent ses détracteurs, le cinéma de Claude Lelouch se caractérise par ces quatre éléments comme le démontre magnifiquement le documentaire « D’un film à l’autre » réalisé à l’occasion des 50 ans des films 13. Un documentaire qui résume un demi-siècle de cinéma du « Propre de l’homme » à « Ces amours-là ».  La plus flamboyante de ses réussites fut bien sûr « Un homme et une femme », palme d’or à Cannes en 1966, Oscar du meilleur film étranger et du meilleur scénario parmi 42 récompenses … à 29 ans seulement ! L’histoire de la rencontre de deux solitudes blessées qui prouve que les plus belles histoires sont les plus simples et que la marque du talent est de les rendre singulières et extraordinaires. A chaque fois que je le revois (et je ne les compte plus !), je suis frappée par son étonnante modernité, notamment dans le montage avec les alternances de noir et blanc et de couleurs qui jouent alors habilement avec les méandres du temps et de la mémoire émotive, entre le présent et le bonheur passé qui ressurgit sans cesse. Je suis aussi toujours frappée par cette photographie aux accents picturaux qui sublime Deauville (et qui n’est certainement pas étrangère à mon coup de foudre pour le lieu en question) filmée avec une lumière nimbée de mélancolie, des paysages qui cristallisent les sentiments de Jean-Louis et d’Anne, fragile et paradoxalement impériale, magistralement (dirigée et) interprétée par Anouk Aimée. Rares sont les films qui procurent cette impression de spontanéité, de vérité presque. Les fameux « instants de vérité » de Lelouch. Et puis le célèbre « Montmartre 1540 » prononcé par la voix inimitable de Jean-Louis Trintignant. Mais, je m’égare…

La plus flamboyante de ses réussites fut bien sûr « Un homme et une femme », palme d’or à Cannes en 1966, Oscar du meilleur film étranger et du meilleur scénario parmi 42 récompenses … à 29 ans seulement ! L’histoire de la rencontre de deux solitudes blessées qui prouve que les plus belles histoires sont les plus simples et que la marque du talent est de les rendre singulières et extraordinaires. A chaque fois que je le revois (et je ne les compte plus !), je suis frappée par son étonnante modernité, notamment dans le montage avec les alternances de noir et blanc et de couleurs qui jouent alors habilement avec les méandres du temps et de la mémoire émotive, entre le présent et le bonheur passé qui ressurgit sans cesse. Je suis aussi toujours frappée par cette photographie aux accents picturaux qui sublime Deauville (et qui n’est certainement pas étrangère à mon coup de foudre pour le lieu en question) filmée avec une lumière nimbée de mélancolie, des paysages qui cristallisent les sentiments de Jean-Louis et d’Anne, fragile et paradoxalement impériale, magistralement (dirigée et) interprétée par Anouk Aimée. Rares sont les films qui procurent cette impression de spontanéité, de vérité presque. Les fameux « instants de vérité » de Lelouch. Et puis le célèbre « Montmartre 1540 » prononcé par la voix inimitable de Jean-Louis Trintignant. Mais, je m’égare…

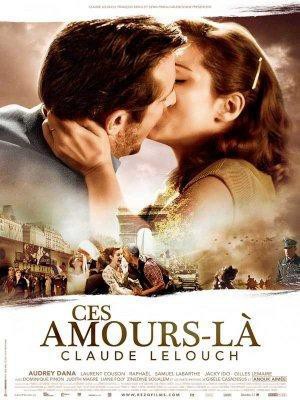

Avec sa dernière fiction, « Ces amours-là », Lelouch signait une fresque nostalgique, une symphonie qui s’achevait sur une note d’espoir, la bande originale de son existence cinématographique (qui évitait l’écueil du narcissisme) en guise de remerciements au cinéma, à la musique, à son public, à ses acteurs. Un film qui mettait en exergue les possibles romanesques de l’existence. Un film jalonné de moments de grâce, celle des acteurs avant tout à qui ce film était une déclaration d’amour émouvante et passionnée.  g Cette dernière réalisation qu’est « Salaud, on t’aime » se rapproche peut-être davantage de « Itinéraire d’un enfant gâté », du moins en ce qu’elle raconte l’histoire d’un homme à l’automne de sa vie, un autre « enfant gâté » qui est peut-être passé à côté de l’essentiel et qui, contrairement au film précité, ne va pas fuir sa famille, mais au contraire tenter de la réunir.

g Cette dernière réalisation qu’est « Salaud, on t’aime » se rapproche peut-être davantage de « Itinéraire d’un enfant gâté », du moins en ce qu’elle raconte l’histoire d’un homme à l’automne de sa vie, un autre « enfant gâté » qui est peut-être passé à côté de l’essentiel et qui, contrairement au film précité, ne va pas fuir sa famille, mais au contraire tenter de la réunir.  Jacques Kaminsky (Johnny Hallyday) est ainsi un photographe de guerre et père absent, qui s’est plus occupé de son appareil photo (enfin plutôt de son impressionnante collection d’appareils photos) que de ses 4 filles (de 4 mères différentes) nommées Printemps (Irène Jacob), Eté (Pauline Lefèvre), Automne (Sarah Kazemy –révélée par le magnifique « En secret » de Maryam Keshavarz ) et Hiver (Jenna Thiam). Avec l’espoir de les réunir, il décide d’acquérir une maison dans les Alpes dont il tombe amoureux en même temps que de celle qui la lui fait visiter, Nathalie Béranger (Sandrine Bonnaire). Tout va se compliquer encore un peu plus quand son meilleur ami, Frédéric Selman (Eddy Mitchell) va tenter de le réconcilier avec sa famille en leur racontant un terrible mensonge.

Jacques Kaminsky (Johnny Hallyday) est ainsi un photographe de guerre et père absent, qui s’est plus occupé de son appareil photo (enfin plutôt de son impressionnante collection d’appareils photos) que de ses 4 filles (de 4 mères différentes) nommées Printemps (Irène Jacob), Eté (Pauline Lefèvre), Automne (Sarah Kazemy –révélée par le magnifique « En secret » de Maryam Keshavarz ) et Hiver (Jenna Thiam). Avec l’espoir de les réunir, il décide d’acquérir une maison dans les Alpes dont il tombe amoureux en même temps que de celle qui la lui fait visiter, Nathalie Béranger (Sandrine Bonnaire). Tout va se compliquer encore un peu plus quand son meilleur ami, Frédéric Selman (Eddy Mitchell) va tenter de le réconcilier avec sa famille en leur racontant un terrible mensonge.  Avec « Salaud, on t’aime », Claude Lelouch signe son 44ème film. Les réalisations et les années n’ont pourtant pas entamé la jeunesse et la modernité de son cinéma. Ni la curiosité, l’admiration, la fascination avec lesquelles il regarde et révèle les acteurs. Les acteurs et la vie qu’il scrute et sublime. Dès ce premier plan avec le beau visage buriné de Johnny Hallyday et derrière lui les pages d’un livre (écrit par sa fille) qui se consume, j’étais déjà happée. Et les pages de cet autre livre qui se tournent et montrent et rendent hommage au photographe de guerre qu’est Kaminsky, à tous les photographes de guerre et aux horreurs (et quelques bonheurs) de l’Histoire qu’ils ont immortalisées, souvent au péril de leur vie. Deux livres. Deux faces d’un même homme. Peut-être un peu le double de Claude Lelouch qui fut lui-même photographe de guerre à ses débuts. Dès les premiers plans du film règne à la fois une atmosphère tranquille et inquiétante à l’image de celle de cette maison gardée par un aigle majestueux, sublime, clairvoyant, là comme une douce menace, comme si tout pouvait basculer d’un instant à l’autre dans le drame ou le thriller. Le cinéma de Claude Lelouch ne rentre dans aucune case, situé à la frontière des genres. Ou si: il rentre dans un genre, celui d’un film de Lelouch, tout simplement. Et c’est ce que j’aime par-dessus tout : celle liberté, cet atypisme que j’ai retrouvés dans ce film. Claude Lelouch est né avec la Nouvelle Vague qui ne l’a jamais reconnu sans doute parce que lui-même n’avait « pas supporté que les auteurs de la Nouvelle Vague aient massacré Clouzot, Morgan, Decoin, Gabin », tous ceux qui lui ont fait aimer le cinéma alors qu’il trouvait le cinéma de la Nouvelle Vague « ennuyeux ». Et tous ceux qui M’ont fait aimer le cinéma.

Avec « Salaud, on t’aime », Claude Lelouch signe son 44ème film. Les réalisations et les années n’ont pourtant pas entamé la jeunesse et la modernité de son cinéma. Ni la curiosité, l’admiration, la fascination avec lesquelles il regarde et révèle les acteurs. Les acteurs et la vie qu’il scrute et sublime. Dès ce premier plan avec le beau visage buriné de Johnny Hallyday et derrière lui les pages d’un livre (écrit par sa fille) qui se consume, j’étais déjà happée. Et les pages de cet autre livre qui se tournent et montrent et rendent hommage au photographe de guerre qu’est Kaminsky, à tous les photographes de guerre et aux horreurs (et quelques bonheurs) de l’Histoire qu’ils ont immortalisées, souvent au péril de leur vie. Deux livres. Deux faces d’un même homme. Peut-être un peu le double de Claude Lelouch qui fut lui-même photographe de guerre à ses débuts. Dès les premiers plans du film règne à la fois une atmosphère tranquille et inquiétante à l’image de celle de cette maison gardée par un aigle majestueux, sublime, clairvoyant, là comme une douce menace, comme si tout pouvait basculer d’un instant à l’autre dans le drame ou le thriller. Le cinéma de Claude Lelouch ne rentre dans aucune case, situé à la frontière des genres. Ou si: il rentre dans un genre, celui d’un film de Lelouch, tout simplement. Et c’est ce que j’aime par-dessus tout : celle liberté, cet atypisme que j’ai retrouvés dans ce film. Claude Lelouch est né avec la Nouvelle Vague qui ne l’a jamais reconnu sans doute parce que lui-même n’avait « pas supporté que les auteurs de la Nouvelle Vague aient massacré Clouzot, Morgan, Decoin, Gabin », tous ceux qui lui ont fait aimer le cinéma alors qu’il trouvait le cinéma de la Nouvelle Vague « ennuyeux ». Et tous ceux qui M’ont fait aimer le cinéma.  A l’image de ses autres films, sans doute celui-ci agacera-t-il ses détracteurs pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles il m’a enchantée. Ses citations sur la vie, la mort, l’amour, l’amitié : – « Un ami c’est quelqu’un qui te connait très bien et qui t’aime quand même », -« Qu’est-ce que vous préférez le plus au monde, à part votre appareil photo ? Le juste milieu. L’équilibre. Vous savez comme ces types qui viennent de traverser le Grand Canyon sur un fil. » C’est d’ailleurs ce qui pourrait définir le cinéma de Lelouch. Et ce film. La vie aussi. Et ce qui les rend si singuliers, palpitants et attachants. Cette impression d’être sur un fil, sur le fil, au bord du précipice. Comme toujours chez Claude Lelouch, la musique est judicieusement choisie entre le sublime jazz d’Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, la chanson « Les eaux de mars » de Georges Moustaki, ou encore les « Quatre saisons » de Vivaldi repris par les compositeurs du film, le fidèle Francis Lai et Christian Gaubert. Et puis il y a les acteurs. Ces acteurs que la caméra de Lelouch aime, scrute, sublime, magnifie, révèle, caresse presque. D’abord, Johnny Hallyday qui n’a pas besoin d’en faire des tonnes pour être ce personnage. Son visage et sa prestance racontent déjà une histoire. Il n’a pas besoin d’en faire ou dire beaucoup pour imposer son personnage grâce à sa forte personnalité, un mélange de douceur, de douleur, de force, de fragilité, de liberté, d’humanité, de rudesse et de tendresse. Et pour l’avoir vu (et revu) sur scène, que ce rôle lui ait été attribué me semble une évidence tant il est et joue sur scène et sait capter et captiver l’attention d’un regard. Leconte dans « L’homme du train » (à mon avis le meilleur film avec Johnny Hallyday) avait déjà compris cet énorme potentiel. Johnny Hallyday avait d’ailleurs déjà tourné sous la direction de Claude Lelouch en 1972 pour « L’Aventure c’est l’Aventure » où il jouait son propre rôle aux côtés de Lino Ventura et Jacques Brel. Ce rôle de Kaminsky semble avoir été écrit pour lui et pourtant il n’était initialement pas pressenti pour jouer le rôle principal de « Salaud, on t’aime ». Le plus sidérant est que Lelouch a dû l’imposer: « Aucune chaîne de télévision ne voulait faire un film avec Johnny et moi, aucune assurance n’a voulu nous suivre, les coproducteurs, les distributeurs, tout le monde s’est montré frileux. » Il y a eu Annie Girardot dans « Les Misérables », Jean-Paul Belmondo dans « Itinéraire d’une enfant gâté » Tant d’autres… Il y aura désormais Johnny Hallyday dans « Salaud, on t’aime ». De fortes personnalités qui, plus que d’incarner des rôles, les imprègnent et les révèlent. Les réveillent même. A ses côtés, il y a Sandrine Bonnaire avec qui il forme un couple évident. Solaire Sandrine Bonnaire avec son sourire lumineux et empathique et dont on comprend qu’il en tombe immédiatement amoureux.

A l’image de ses autres films, sans doute celui-ci agacera-t-il ses détracteurs pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles il m’a enchantée. Ses citations sur la vie, la mort, l’amour, l’amitié : – « Un ami c’est quelqu’un qui te connait très bien et qui t’aime quand même », -« Qu’est-ce que vous préférez le plus au monde, à part votre appareil photo ? Le juste milieu. L’équilibre. Vous savez comme ces types qui viennent de traverser le Grand Canyon sur un fil. » C’est d’ailleurs ce qui pourrait définir le cinéma de Lelouch. Et ce film. La vie aussi. Et ce qui les rend si singuliers, palpitants et attachants. Cette impression d’être sur un fil, sur le fil, au bord du précipice. Comme toujours chez Claude Lelouch, la musique est judicieusement choisie entre le sublime jazz d’Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, la chanson « Les eaux de mars » de Georges Moustaki, ou encore les « Quatre saisons » de Vivaldi repris par les compositeurs du film, le fidèle Francis Lai et Christian Gaubert. Et puis il y a les acteurs. Ces acteurs que la caméra de Lelouch aime, scrute, sublime, magnifie, révèle, caresse presque. D’abord, Johnny Hallyday qui n’a pas besoin d’en faire des tonnes pour être ce personnage. Son visage et sa prestance racontent déjà une histoire. Il n’a pas besoin d’en faire ou dire beaucoup pour imposer son personnage grâce à sa forte personnalité, un mélange de douceur, de douleur, de force, de fragilité, de liberté, d’humanité, de rudesse et de tendresse. Et pour l’avoir vu (et revu) sur scène, que ce rôle lui ait été attribué me semble une évidence tant il est et joue sur scène et sait capter et captiver l’attention d’un regard. Leconte dans « L’homme du train » (à mon avis le meilleur film avec Johnny Hallyday) avait déjà compris cet énorme potentiel. Johnny Hallyday avait d’ailleurs déjà tourné sous la direction de Claude Lelouch en 1972 pour « L’Aventure c’est l’Aventure » où il jouait son propre rôle aux côtés de Lino Ventura et Jacques Brel. Ce rôle de Kaminsky semble avoir été écrit pour lui et pourtant il n’était initialement pas pressenti pour jouer le rôle principal de « Salaud, on t’aime ». Le plus sidérant est que Lelouch a dû l’imposer: « Aucune chaîne de télévision ne voulait faire un film avec Johnny et moi, aucune assurance n’a voulu nous suivre, les coproducteurs, les distributeurs, tout le monde s’est montré frileux. » Il y a eu Annie Girardot dans « Les Misérables », Jean-Paul Belmondo dans « Itinéraire d’une enfant gâté » Tant d’autres… Il y aura désormais Johnny Hallyday dans « Salaud, on t’aime ». De fortes personnalités qui, plus que d’incarner des rôles, les imprègnent et les révèlent. Les réveillent même. A ses côtés, il y a Sandrine Bonnaire avec qui il forme un couple évident. Solaire Sandrine Bonnaire avec son sourire lumineux et empathique et dont on comprend qu’il en tombe immédiatement amoureux.  Et puis les 4 « saisons » dont la photographie reflète judicieusement les caractères au premier rang desquelles Jenna Thiam (Hiver Kaminsky), révélation du film à qui sont dévolues les plus belles partitions. Le temps d’un dialogue dans une voiture qui pourrait constituer à elle seule un court-métrage, Lelouch nous montre quel directeur d’acteurs et quel conteur d’histoire il est. Les « seconds » rôles ne sont pas en reste : Isabelle de Hertogh, Rufus, Agnès Soral, Valérie Kaprisky, Jacky Ido, Antoine Duléry… Enfin, dernier personnage ici (et non des moindres !): la nature, sublime et sublimée elle aussi, à laquelle ce film est aussi un véritable hymne et qui varie subtilement au gré des saisons.

Et puis les 4 « saisons » dont la photographie reflète judicieusement les caractères au premier rang desquelles Jenna Thiam (Hiver Kaminsky), révélation du film à qui sont dévolues les plus belles partitions. Le temps d’un dialogue dans une voiture qui pourrait constituer à elle seule un court-métrage, Lelouch nous montre quel directeur d’acteurs et quel conteur d’histoire il est. Les « seconds » rôles ne sont pas en reste : Isabelle de Hertogh, Rufus, Agnès Soral, Valérie Kaprisky, Jacky Ido, Antoine Duléry… Enfin, dernier personnage ici (et non des moindres !): la nature, sublime et sublimée elle aussi, à laquelle ce film est aussi un véritable hymne et qui varie subtilement au gré des saisons.  « Chaque nouvelle invention modifie l’écriture cinématographique. Mes gros plans c’est ma dictature, et les plans larges c’est ma démocratie, et pas de plan moyen. » avait-il dit lors du débat succédant à la projection du documentaire « D’un film à l’autre ». Ce nouveau film ne déroge pas à la règle. Une scène de repas est ainsi particulièrement réussie me faisant songer à celles qu’affectionnait Claude Sautet qui lui aussi aimait tant ces scènes mais aussi, comme Lelouch, raconter la vie. Notre vie. Ce film comme chaque film de Lelouch comporte quelques scènes d’anthologie. Celle pendant laquelle les deux amis Kaminsky/Johnny et Selman/ Eddy refont « Rio Bravo » est un régal. Mais aussi, à l’opposé, ce brusque basculement du film (que je ne vous révélerai évidemment pas) qui m’a bouleversée. Il n’y a que lui pour oser. De même qu’il n’y a que lui pour oser appeler les 4 filles d’un personnage Printemps, Eté, Automne et Hiver. Et ce sont cette liberté presque irrévérencieuse, cette audace, qui me ravissent. Dans la vie. Au cinéma. Dans le cinéma de Lelouch qui en est la quintessence. La quintessence des deux. Lelouch, dans ce nouveau film coécrit avec Valérie Perrin, raconte la vie, avec tout ce qu’elle comporte de beauté tragique ou de belle cruauté, de douleurs ineffables aussi, ses paradoxes qui la rendent si fragile et précieuse. En quelques plans, ou même en un plan d’une silhouette, il exprime la douleur indicible de l’absence. Mais c’est aussi et avant tout un film magnifique sur l’amitié et ses mensonges parfois nécessaires, sur le le pardon aussi…sans oublier ces « hasards et coïncidences » qu’affectionne le cinéaste. Ce hasard qui « a du talent » à l’image de celui qui en a fait un de ses thèmes de prédilection. Malgré son titre, peut-être son film le plus tendre, aussi. Je ne sais pas si le cinéma comme « le bonheur, c’est mieux que la vie » mais en tout cas Claude Lelouch fait partie de ceux dont les films nous la font voir en gros plans majestueux, parfois sans fards, avec une redoutablement sublime vérité, et qui nous la font aimer ardemment. Et ce nouveau film porté par des acteurs solaires, un montage ingénieux, une musique judicieuse, une photographie émouvante ne déroge par à la règle. Le juste milieu entre légèreté et gravité. Les fragments de vérité et les fragments de mensonges. La vie et le cinéma.

« Chaque nouvelle invention modifie l’écriture cinématographique. Mes gros plans c’est ma dictature, et les plans larges c’est ma démocratie, et pas de plan moyen. » avait-il dit lors du débat succédant à la projection du documentaire « D’un film à l’autre ». Ce nouveau film ne déroge pas à la règle. Une scène de repas est ainsi particulièrement réussie me faisant songer à celles qu’affectionnait Claude Sautet qui lui aussi aimait tant ces scènes mais aussi, comme Lelouch, raconter la vie. Notre vie. Ce film comme chaque film de Lelouch comporte quelques scènes d’anthologie. Celle pendant laquelle les deux amis Kaminsky/Johnny et Selman/ Eddy refont « Rio Bravo » est un régal. Mais aussi, à l’opposé, ce brusque basculement du film (que je ne vous révélerai évidemment pas) qui m’a bouleversée. Il n’y a que lui pour oser. De même qu’il n’y a que lui pour oser appeler les 4 filles d’un personnage Printemps, Eté, Automne et Hiver. Et ce sont cette liberté presque irrévérencieuse, cette audace, qui me ravissent. Dans la vie. Au cinéma. Dans le cinéma de Lelouch qui en est la quintessence. La quintessence des deux. Lelouch, dans ce nouveau film coécrit avec Valérie Perrin, raconte la vie, avec tout ce qu’elle comporte de beauté tragique ou de belle cruauté, de douleurs ineffables aussi, ses paradoxes qui la rendent si fragile et précieuse. En quelques plans, ou même en un plan d’une silhouette, il exprime la douleur indicible de l’absence. Mais c’est aussi et avant tout un film magnifique sur l’amitié et ses mensonges parfois nécessaires, sur le le pardon aussi…sans oublier ces « hasards et coïncidences » qu’affectionne le cinéaste. Ce hasard qui « a du talent » à l’image de celui qui en a fait un de ses thèmes de prédilection. Malgré son titre, peut-être son film le plus tendre, aussi. Je ne sais pas si le cinéma comme « le bonheur, c’est mieux que la vie » mais en tout cas Claude Lelouch fait partie de ceux dont les films nous la font voir en gros plans majestueux, parfois sans fards, avec une redoutablement sublime vérité, et qui nous la font aimer ardemment. Et ce nouveau film porté par des acteurs solaires, un montage ingénieux, une musique judicieuse, une photographie émouvante ne déroge par à la règle. Le juste milieu entre légèreté et gravité. Les fragments de vérité et les fragments de mensonges. La vie et le cinéma.

Le festival avait débuté avec le film qui a été couronné lors du dernier Festival du Cinéma Américain de Deauville et qui a cependant été choisi pour le Festival de La Baule, par ses organisateurs, avant le Festival de Deauville : « Whiplash » de Damien Chazelle.

Critique de WHIPLASH de Damien Chazelle

WHIPLASH », deuxième film de Damien Chazelle, avant même le Festival du Cinéma Américain de Deauville avait déjà été remarqué à la Quinzaine des Réalisateurs 2014. Interprété magistralement par Miles Teller et J.K. Simmons, le premier interprétant Andrew, un jeune élève du Conservatoire de dix-neuf ans qui rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération et l’autre, son professeur Terence Fletcher, qui dirige le meilleur orchestre de l’établissement, « Whiplash » a été tourné en 19 jours. Le film n’en est pas moins remarquable dans la précision et l’exigence à l’image de la musique qu’il exalte et sublime.

Andrew Nieman. A une lettre près, (Niemand) personne en Allemand. Et Andrew semble avoir une seule obsession, devenir quelqu’un par la musique. Assouvir sa soif de réussite tout comme le personnage interprété par J.K Simmons souhaite assouvir sa soif d’autorité. Une confrontation explosive entre deux desseins, deux ambitions irrépressibles, deux folies. L’objet rêvé pour le manipulateur machiavélique qui sous le fallacieux prétexte que « la fin justifie les moyens » use et abuse de sa force et son pouvoir pour obtenir le résultat qu’il souhaite mais surtout asseoir son emprise. J.K Simmons donne corps et froideur d’âme à ce personnage tyrannique et irascible qui sait se montrer mielleux pour atteindre son objectif.

La réalisation s’empare du rythme fougueux, fiévreux, animal de la musique, grisante et grisée par la folie du rythme et de l’ambition, dévastatrice, et joue judicieusement et avec manichéisme sur les couleurs sombres, jusque dans les vêtements: Fletcher habillé en noir comme s’il s’agissait d’un costume de scène à l’exception du moment où il donne l’impression de se mettre à nu et de baisser la garde, Andrew habillé de blanc quand il incarne encore l’innocence puis de noir à son tour et omniprésence du rouge (du sang, de la viande, du tshirt d’un des « adversaires » d’Andrew) et des gros plans lorsque l’étau se resserre, lorsque le duel devient un combat impitoyable, suffocant. Les rires sur l’humiliation et sur les ruses et sentences de dictateur (qu’est finalement le professeur) étaient finalement plus dérangeants que le film lui-même, le public étant d’une certaine manière manipulée à son tour, se laissant fasciner par ce personnage tyrannique. Prêt à tout pour réussir, Andrew poussera l’ambition à son paroxysme, au bord du précipice, jusqu’à l’oubli, des autres, de la dignité, aux frontières de la folie.

Le face à face final est un véritable combat de boxe (et filmé comme tel) où l’immoralité sortira gagnante : la dictature et l’autorité permettent à l’homme de se surpasser… La scène n’en est pas moins magnifiquement filmée transcendée par le jeu enfiévré et exalté des deux combattants.

Bien que batteur depuis ses quinze ans, et ayant pris des cours trois jours par semaine pendant quatre heures pour parfaire sa technique et ne faisant « que » 70% des prestations du film, Miles Teller est impressionnant dans l’énergie, la détermination, la folie, la maîtrise, la précision. En conférence de presse, à Deauville, Damien Chazelle a raconté s’être inspiré de son expérience personnelle pour écrire et réaliser « Whiplash », ayant appris par le passé la batterie avec un professeur tyrannique, ce qui l’a conduit à emprunter une autre voie : celle du cinéma. Une décision sans aucun doute judicieuse même si j’espère qu’il continuera à allier cinéma et musique dans ses prochains films, son amour de la musique transparaissant, transpirant même dans chaque plan du film.

Egalement en compétition, le film qui a valu à son interprète principal, le prix d’interprétation du dernier Festival de Cannes, « Mr. TURNER » de Mike Leigh.

Critique de « Mr. Turner » de Mike Leigh

Ici, Timothy Spall interprète le peintre Turner. Sans doute certains trouveront-ils qu’il cabotine ou que son jeu est maniéré, sans doute des intimes du peintre Turner qui savent mieux que quiconque qu’il ne se comportait pas ainsi, lequel, rappelons-le, est décédé en 1851. Simplement Timothy Spall a-t-il décidé d’esquisser, de composer un personnage tout comme, pour esquisser le portrait de Turner, Mike Leigh a dessiné une suite de saynètes/toiles d’une beauté renversante, éblouissante, captivante malgré la longueur du film, recourant à une lenteur finalement judicieuse pour nous faire apprécier cet artiste comme un tableau qui n’offre pas d’emblée toutes ses richesses au regard mais se dévoile peu à peu, à l’image de cet éléphant à peine visible au premier regard sur cette toile de Turner. Le film et le personnage se construisent de paradoxes : entre l’extrême sensibilité que cet homme met dans son art et la rudesse de ses manières, entre les tourments qu’il exprime dans ses toiles et ceux qu’il ne parvient pas à exprimer autrement, réussissant à peindre les tempêtes qui s’agitent sur les océans et dans son crane mais jamais à les expliciter. Mike Leigh s’est concentré sur les dernières années de l’existence du peintre britannique qui fut un artiste reconnu, membre apprécié quoique dissipé de la Royal Academy of Arts, vivant entouré de son père (qui fut aussi son assistant), et de sa dévouée (c’est un euphémisme) gouvernante (fantastique Dorothy Atkinson). Un tableau d’autant plus intéressant que, au-delà de sa saisissante beauté picturale, le parallèle est évident entre l’artiste peintre et l’artiste cinéaste, en particulier lorsque celui-ci subit les sarcasmes de l’establishment. Toute relation avec la réalité serait évidemment purement fortuite. Mike Leigh nous éclaire sur le travail de Turner tout en ne cherchant pas à rendre sympathique cet homme sombre et parfois même repoussant et glacial ou en tout cas incapable de s’exprimer autrement qu’au travers de ses toiles ou par des borborygmes « inhumains ». Ce film nous laisse avec le souvenir de peintures et de plans qui se confondent, en tout cas d’une beauté à couper le souffle, et le souvenir de ce premier plan étincelant avec ce soleil prometteur, ce moulin, ces deux paysannes qui marchent en parlant flamand tandis que seul et/ou isolé (Turner fait lui-même la distinction entre la solitude et l’isolement, sans doute ressent-il la première sans être victime du second), en marge de la toile/de l’écran le peintre s’adonne à son art, comme un miroir de celui qui le portraiture pour le cinéma (des « Ménines » de Velasquez version 21ème siècle, finalement). Un film et un personnages à la fois âpres, rudes et sublimes d’une belle exigence dans les nuances des âmes autant que dans celles des teintes et des peintures.