Compte rendu du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule 2016

L’ensemble des artistes et Yves Métaireau, Maire de La Baule, entourant Lalo Schifrin.

Retrouvez ce même article sur mon blog Inthemoodforcinema.com.

Cette année de festivals de cinéma aura décidément été très « lelouchienne », entre la projection spéciale d’ « Un homme et une femme » au Festival de Cannes pour les 50 ans de sa palme d’or, l’hommage que le Festival du Film de Cabourg a rendu au cinéaste, également pour les 50 ans de la sortie d’ « Un homme et une femme » (actuellement à l’affiche en copie restaurée, ma critique, ici), et la présidence du jury du Festival du Film Britannique de Dinard par Claude Lelouch qui y a donné une passionnante master class (à retrouver, ici). A La Baule, deux ans après l’hommage à Francis Lai, le festival profitait de la présence dans le jury de Richard Anconina pour projeter un classique lelouchien, « Itinéraire d’un enfant gâté » que j’ai eu le plaisir de revoir à cette occasion, un tour de manège éblouissant et étourdissant qui m’a plus que jamais embarquée, bouleversée, comme celui d’un autre film présenté en avant-première dans le cadre du festival…mais j’y reviens plus bas.

« Dans un incendie, entre un Rembrandt et un chat, je sauverais le chat. »,« Entre l’art et la vie, je choisis la vie. » Sans aucun doute est-ce l’un des pouvoirs magiques des festivals de cinéma que de nous éviter d’être confrontés à ce choix cornélien, extrait d’un des formidables dialogues d’ « Un homme et une femme ». Les festivals de cinéma font en effet s’entrelacer l’art et la vie, au point qu’ils se confondent parfois, en de douces illusions, a fortiori au Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule où la musique est omniprésente, et procure à chaque instant une aura romanesque. Il me semble d’ailleurs avoir vécu ces 5 jours au son de la musique de « Mission impossible » de Lalo Schifrin (le compositeur à qui le festival rendait cette année hommage après Francis Lai en 2014 et Michel Legrand en 2015) tant elle résonnait partout…nous plongeant dans une ambiance cinématographique haletante.

Et puis la mise en abyme était à son apogée dans le cadre de ce festival puisque je l’avais en effet immortalisé dans l’une des nouvelles de mon recueil de 16 nouvelles sur les festivals de cinéma « Les illusions parallèles », publié en septembre 2016, aux Editions du 38, avec une nouvelle intitulée « Un certain 14 novembre », un recueil que j’ai dédicacé le 13 novembre au festival ainsi que mon premier roman « L’amor dans l’âme » (toujours disponibles à la librairie Lajarrige de La Baule que je remercie au passage pour son accueil et où je vous recommande vivement d’aller et merci aussi au passage à la blogueuse de Bauloise.com pour le bel article qu’elle m’a consacré à l’occasion de cette dédicace, un article que vous pouvez retrouver ici). Impossible bien sûr de ne pas penser aux tragiques évènements de l’an passé, même si la versatilité de la mémoire, de l’émotion, de l’attention m’affligent, et impossible également de ne pas penser au concert de Michel Legrand qui avait eu lieu le lendemain, ce fameux 14 novembre 2015 donc, Michel Legrand alors comme toute l’assistance bouleversé par l’ignominie qui avait eu lieu la veille.

Ci-dessus, je dédicace en même temps que Lalo Schifrin.

Mais avant de revenir sur les différents évènements qui ont jalonné le festival (je vous invite à retrouver mon article sur le programme complet, ici, qui vous donnera une idée de son éclectisme tout comme mon compte rendu du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule 2014 et mon compte rendu du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule 2015 ), je rappelle que le Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule a été créé par Sam Bobino -qui a aussi notamment à son actif d’être délégué général de la Semaine du Cinéma Positif et auparavant des Prix des Lumières – et par Christophe Barratier dont je vous recommande au passage l’excellent film « L’Outsider » dont vous pouvez retrouver ma critique ici, un des meilleurs films de 2016 , Christophe Barratier qui est bien sûr aussi le réalisateur notamment du film aux 8 millions d’entrées « Les Choristes »), un nouvel évènement cinématographique, convivial et passionnant, qui a lieu dans le cadre idyllique de la sereine ville de La Baule que l’automne pare de reflets mélancoliques que ne je me lasse pas d’immortaliser bien que fréquentant très régulièrement la célèbre cité balnéaire depuis mon enfance (cf photos ci-dessous prises lors du festival 2016, à retrouver sur mon compte instagram @sandra_meziere).

Comme les années précédentes, les projections ont eu lieu au cinéma Le Gulf Stream. Le festival proposait néanmoins une nouveauté cette année avec un village du festival au Centre des Congrès Atlantia, ci-dessous inauguré par les membres du jury.

Comme tout festival qui se respecte, le Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule présente une compétition de longs-métrages. Le jury était cette année présidé par le comédien et réalisateur Richard Berry. Il était également composé de Richard Anconina, Maïtena Biraben, Inna Modja et du compositeur Pierre Adenot que je remercie à nouveau vivement pour ses « extraits » tantôt mélancoliques, tantôt joyeux et en tout cas profondément envoûtants. Ce dernier a composé de nombreuses musiques de films (récemment celle du très beau film de Rémi Bezançon « Nos futurs » dont je vous avais parlé ici) et de téléfilms mais aussi, en 2012, la musique de la publicité de Cartier : « L’Odyssée ».

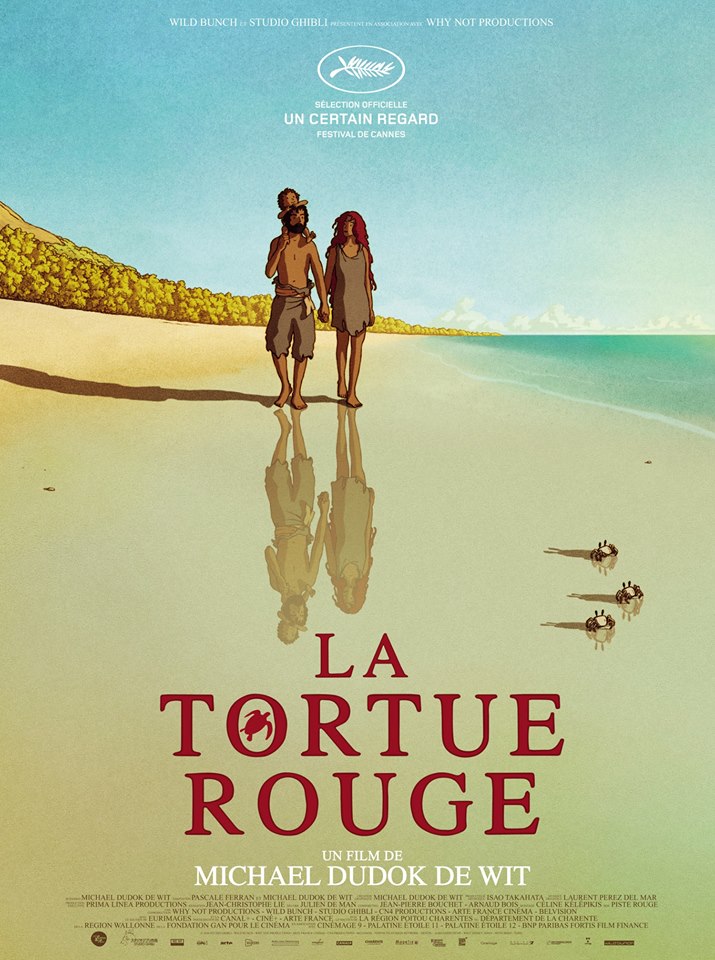

Pierre Adenot et Inna Modja remettant l’Ibis d’or de la meilleure musique de film au compositeur Laurent Perez Del Mar pour le film « La Tortue Rouge ».

« Chaque homme est seul et tous se fichent de tous et nos douleurs sont une île déserte ». Telle est la citation d’ouverture du film « Itinéraire d’un enfant gâté » de Claude Lelouch, une citation empruntée à Albert Cohen et peut-être est-ce finalement la phrase qui résumerait le mieux cette compétition officielle de longs-métrages qui mettait en scène des personnages confrontés à de cruelles et écrasantes douleurs qu’ils devaient souvent affronter seuls en se heurtant à l’entreprise, aux affres de la passion, au passé, à l’ennui du quotidien…et même à l’île déserte au sens propre. Des films radicalement différents auxquels des musiques diverses apportaient toujours force, lyrisme ou poésie, parfois les trois.

C’est le film le plus inclassable de ce festival, oublié du palmarès du dernier Festival de Cannes, « Paterson » de Jim Jarmusch (en salles le 21 décembre) qui a remporté presque tous les prix du festival, à l’unanimité du jury.

Paterson (Adam Driver) vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, de William Carlos Williams à Allan Ginsberg, une ville aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’années, il mène une vie réglée aux côtés de Laura (Golshifteh Farahani), qui multiplie projets et expériences avec enthousiasme et de Marvin, l’inénarrable bouledogue anglais. Chaque jour, Paterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas…

Le film dont l’intrigue se déroule sur une semaine, est empreint de dualité et est construit en miroir avec une précision fascinante, une fausse simplicité, une douceur hypnotique, un rythme lancinant. Envoûtants. Sa lenteur, certes captivante, en rebutera peut-être plus d’un, pourtant pour peu que vous acceptiez ce rythme, la poésie contemplative du film vous happera progressivement pour vous plonger et vous bercer dans une atmosphère à la fois mélancolique et ouateuse.

La dualité et la répétition sont partout. Dans le noir et blanc qui obsèdent la compagne de Paterson (un noir et blanc dont elle décore toute la maison, sur les rideaux, sur ses cupcakes, sur ses vêtements). Les jumeaux que le couple voit partout (en rêve pour l’une, dans son étrange réalité pour l’autre). Dans le patronyme « Paterson » qui est aussi celui de la ville où le protagoniste évolue et celle où a vécu le poète dont il s’inspire (William Carlos Williams). Sans oublier les journées répétitives : le réveil, le trajet à pied pour aller en travail, l’écriture d’ un poème dans son carnet secret toujours interrompue par l’arrivée de son patron déprimé, les conversations des passagers de son bus, le retour à la maison en redressant la boîte aux lettres que le chien fait chaque jour malicieusement tomber, les discussions avec sa femme, et la journée qui s’achève par la promenade du chien et la bière au café où une conversation ou un imprévu viennent aussi briser le rythme routinier. Un seul évènement viendra réellement bouleverser ce rythme répétitif tandis que le couple regarde un film de Jacques Tourneur au cinéma, punis d’avoir dérogés à ses habitudes quotidiennes.

Décrit ainsi, le film pourrait paraître ennuyeux et banal. S’en dégage pourtant une beauté poétique qui sublime l’apparente simplicité de chaque instant, l’ennui routinier qui semble parfois peser sur Paterson (la ville, ville pauvre du New Jersey qui rappelle Détroit dans « Only Lovers Left Alive » ) et sur Paterson, l’homme. Il regarde ainsi chaque soir les visages célèbres de la ville accrochés dans le bar où s’achèvent ses journées. Admiratif, il écoute une petite fille lui dire le poème qu’elle a écrit et qu’il admire. Il écoute enfin un touriste Japonais lui vanter les poèmes de William Carlos Williams. Miroirs encore. Ceux de ses regrets, de ses échecs, de sa vie qui semble condamné à cette inlassable routine mais que sublime le plus beau des pouvoirs, celui de savoir jongler avec les mots.

Jarmusch, avec une acuité remarquable, capte l’extraordinaire dans l’ordinaire, le singulier dans le quotidien. Les vers qui s’écrivent sur l’écran et la voix de Paterson qui les répète inlassablement est une musique qui s’ajoute à celle de Sqürl, le groupe de Jim Jarmusch, et qui nous charme insidieusement pour finalement nous faire quitter à regrets cet univers réconfortant, tendrement cocasse, et poétique.

Le film a reçu l’Ibis d’or du meilleur film mais aussi celui du meilleur acteur pour Adam Driver et de la meilleure actrice pour Golshifteh Farahani. La tendre nonchalance du premier, sa bienveillance envers l’attendrissante folie de sa femme (Golshifteh Farahani, toujours d’une justesse remarquable) sont en effet pour beaucoup dans le l’enchantement irrésistible de ce poème terriblement séduisant.

Le film d’ouverture également en compétition et qui a reçu l’Ibis d’or du public, « Tour de France » de Rachid Djaïdani (sorti en salles le 16 novembre) mettait ainsi en scène deux personnages que rien a priori n’aurait dû réunir si ce n’est la volonté d’échapper eux aussi à un quotidien, autrement plus violent.

Dominique Desseigne, PDG du Groupe Barrière et Sonia Rolland, remettant l’Ibis d’or du Prix du Public – Groupe Barrière au comédien Sadek pour le film « Tour de France ».

Far’Hook (Sadek) est un jeune rappeur de 20 ans. Suite à un règlement de compte, il est obligé de quitter Paris pour quelques temps. Son producteur, Bilal, lui propose alors de prendre sa place et d’accompagner son père Serge (Gérard Depardieu) faire le tour des ports de France sur les traces du peintre Joseph Vernet. Malgré le choc des générations et des cultures, une amitié improbable va se nouer entre ce rappeur plein de promesses et ce maçon du Nord de la France au cours d’un périple qui les mènera à Marseille pour un concert final.

Au-delà de ce qui les sépare, en particulier le racisme de Serge, peu à peu, au fil des kilomètres, vont se révéler les blessures de ces deux oubliés de la société, ces deux êtres à fleur de peau, en mal d’amour, dont la colère s’exprime par la haine de l’autre (de l’inconnu) pour l’un, par la musique (le rap) pour l’autre. Une relation filiale va peu à peu se nouer entre les deux oubliés de la société, de ceux qui viennent de ces territoires ravagés par le chômage. Depardieu toujours aussi monumental laisse peu à peu affleurer les fêlures et les blessures de ce misanthrope qui progressivement révèle un autre visage, pour finalement nous toucher en plein cœur et nous bouleverser lors d’une scène où il est filmé de dos, chancelant d’émotions, rattrapé par son humanité que les blessures de la vie l’ont conduit à masquer. Même si le film n’échappe pas à quelques clichés et discours convenus, voire démagogiques, et même si certaines saynètes manquent de liens entre elles, il finit par nous émouvoir et nous emporter tant il est émaillé de moments de grâce comme lorsque Far’Hook déclame « l’Albatros » de Baudelaire. Un film porté par ce duo improbable et attachant, par la beauté des paysages (de la France et des tableaux) et par un bel espoir, au bout de la route, celui de la réconciliation, avec l’autre et avec soi.

« Tanna » de Bentley Dean et Martin Butler

Dans l’une des dernières tribus traditionnelles du monde, une jeune fille rompt son mariage arrangé pour s’enfuir avec l’homme qu’elle aime. Les amoureux déclenchent ainsi une guerre qui menace leur clan. Tanna est l’histoire vraie qui bouleversa la vie des habitants d’une petite île du Pacifique et fit réviser la constitution d’un pays.

« Tanna » nous emmène en plein Pacifique, sur une petite île recouverte d’une luxuriante jungle et dominée par un volcan en activité. La tribu des Yakel y rejoue une histoire vraie venue de leur passé, une histoire faite d’amour, de fidélité et de renoncement. La justesse des interprètes est sidérante. Les images sont d’une beauté à couper le souffle. La musique procure un souffle épique à l’ensemble. L’histoire, celle d’un amour impossible, est tragique et bouleversante. Hymne à la liberté, à la nature, ce film aux accents de Roméo et Juliette, plus qu’un coup de cœur est un coup au cœur qui a reçu l’Ibis du meilleur scénario, un prix amplement mérité.

« A serious game » de Pernilla August

D’amour et de passion aussi il était question dans le film de Pernilla August. Dans la Suède du début du XXe siècle, Arvid Stjärnblom, un jeune journaliste, et Lydia Stille, fille d’un artiste peintre, tombent éperdument amoureux. Mais leur idéal d’une passion pure et inconditionnelle se heurte à la réalité de l’époque… Ce film est l’adaptation d’un roman de Hjalmar Söderberg paru en 1912 par la réalisatrice et scénariste danoise Lone Scherfig. Il fut présenté dans la section Berlinale Special du 66e Festival de Berlin. L’histoire du cinéma fourmille de grands films sur la passion amoureuse contrariée. Alors pourquoi faudrait-il aller voir celui-là ? Peut-être parce que dès lors que les doigts de ces deux-là courent sur le vieux piano de Lydia, la magie opère et peut-être parce que nous n’avons plus envie de les quitter, ni qu’ils se quittent. Après ces instants d’insouciance, et de passion naissante, la jeune femme devient orpheline mais n’ayant pas les moyens suffisants, Arvid refuse de l’épouser. Ils vont faire leur vie et se marier chacun de leur côté, se retrouver par hasard… Peu à peu, tandis qu’ils vont basculer dans la passion cachée et le mensonge, le film bascule lui aussi dans davantage de noirceur, épousant tantôt le point de vue de l’un, tantôt celui de l’autre. L’un paraît avoir davantage soif d’absolu, puis semble vouloir enfermer l’autre dans son amour. Le film dissèque et esquisse magnifiquement la passion, ses contradictions, ses folles exigences, ses concessions à la médiocrité et à sa soif d’absolu, sa violence et sa fureur. L’étau se resserre. Le drame est inéluctable. Jamais le rythme ne ralentit. C’est constamment palpitant, enfiévré, porté par deux acteurs intenses et une photographie sublime. Le dénouement nous laisse sonnés par sa trompeuse banalité et par sa bouleversante nonchalance après les battements effrénés de cette passion tumultueuse. A vous d’y voir de la quiétude ou du renoncement aux idéaux.

Avec « Go home » de Jihane Chouaib (en salles le 7 décembre) changement d’époque et de décor. Quand Nada (Golshifteh Farahani) revient au Liban, elle est devenue une étrangère dans son propre pays. Elle se réfugie dans sa maison de famille en ruines, hantée par son grand-père mystérieusement disparu pendant la guerre civile. Quelque chose est arrivé dans cette maison. Quelque chose de violent. Nada part à la recherche de la vérité.

Go home. Telle est l’inscription que Nada va retrouver sur les murs de sa maison en lambeaux, une injonction à partir mais aussi la signification pour elle qu’elle est une étrangère dans son propre pays. L’empathie pour l’héroïne, une fois de plus magnifique interprétation de Golshifteh Farahani, est immédiate. Une menace permanente semble planer mais rien ne décourage la téméraire jeune femme bien décidée à connaître l’histoire de son grand-père et à s’enraciner dans ce pays qui ne veut pas d’elle, et surtout qui ne veut pas qu’elle remue le passé. Au gré de flashbacks, d’une rencontre avec un jeune autochtone, de l’arrivée de son frère (avec qui elle a une relation, provocatrice, enfantine), la véritable histoire de son grand-père va peu à peu se dessiner. L’aura presque fantastique du film exacerbe cette impression de labyrinthe du passé et de la mémoire. La force du film doit beaucoup à celle de l’interprétation de son interprète principale et du duo qu’elle forme avec son frère (Maximilien Seweryn).

Changement de style et d’univers encore avec « La tortue rouge » de Michael Dudok de Wit, lauréat du prix spécial Un Certain Regard du dernier Festival de Cannes.

La Tortue rouge faisait partie de la sélection officielle du 69ème Festival de Cannes, dans la catégorie Un Certain Regard. Ce film a obtenu le Prix Spécial du Jury Un Certain Regard avant de nombreux autres prix et nominations dans le monde, notamment aux César et aux Oscars comme meilleur film d’animation. Michaël Dudok de Wit avait auparavant déjà remporté l’Oscar du Meilleur court-métrage d’animation pour Père et fille.

La Tortue rouge a été cosignée par les prestigieux studios d’animation japonaise Ghibli qui collaborent pour la première fois avec un artiste extérieur au studio, a fortiori étranger. Ce film est en effet le premier long-métrage d’animation du Néerlandais Michael Dudok de Wit, grâce à l’intervention d’Isao Takahata, réalisateur notamment des sublimes films d’animation Le Tombeau des lucioles et Le Conte de la princesse Kaguya et cofondateur, avec Hayao Miyazaki, du studio Ghibli, et ici producteur artistique tandis que Pascale Ferran a cosigné le scénario avec le réalisateur. À ce trio, il faut ajouter le compositeur, Laurent Perez del Mar, sans la musique duquel le film ne serait pas complètement le chef-d’œuvre qu’il est devenu.

Ce conte philosophique et écologique est un éblouissement permanent qui nous attrape dès la première image (comme si nous étions ballottés par la force des éléments avec le naufragé) pour ne plus nous lâcher, jusqu’à ce que la salle se rallume, et que nous réalisions, abasourdis, que ce voyage captivant sur cette île déserte, cet état presque second dans lequel ce film nous a embarqués, n’étaient que virtuels.

C’est l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux. Il tente vainement de s’échapper de ce lieu jusqu’à sa rencontre avec la tortue rouge, qu’il combat d’abord…avant de succomber à son charme. Quand la carapace de l’animal va se craqueler puis se fendre, une autre histoire commence en effet. La tortue se transforme en femme. Une transformation dans laquelle chacun peut projeter sa vision ou ses rêves. Que ce soit un écho à la mythologie et à l’œuvre d’Homère : comme Ulysse, le naufragé est retenu dans une île par une femme. Ou que ce soit une projection de ses désirs. Ou une personnification de la nature pour en signifier la beauté et la fragilité. Le rouge de cet animal majestueux contraste avec le bleu et le gris de la mer et du ciel. Respecté, solitaire, paisible, mystérieux, il est aussi symbole d’un cycle perpétuel, voire d’immortalité. Comme une parabole du cycle de la vie que le film met en scène.

Le murmure des vagues. Le chuchotement du vent. Le tintement de la pluie. L’homme si petit au milieu de l’immensité. La barque à laquelle il tente de s'accrocher. Le vrombissement de l’orage. Les cris des oiseaux. Les vagues qui se fracassent contre les rochers, puis renaissent. Le bruissement des feuilles. L'armée joyeuse des tortues. Le clapotis de l'eau. La nature resplendit, sauvage, inquiétante, magnifique. Sans oublier la respiration (dissonante ou complémentaire de l’homme) au milieu de cette nature harmonieuse.

La musique à peine audible d’abord, en gouttes subtiles, comme pour ne pas troubler ce tableau, va peu à peu se faire plus présente. L’émotion du spectateur va aller crescendo à l'unisson, comme une vague qui prendrait de l’ampleur et nous éloignerait peu à peu du rivage de la réalité avant de nous embarquer, loin, dans une bulle poétique et consolatrice. Cela commence quand le naufragé rêve d’un pont imaginaire, la force romanesque des notes de Laurent Perez de Mar nous projette alors dans une autre dimension, déjà. Puis, quand tel un mirage le naufragé voit 4 violonistes sur la plage, qui jouent une pièce de Leoš Janáček : String Quartet No.2 Intimate Letter.

Jamais l’absence de dialogue (à peine entendons-nous quelques cris des trois protagonistes) ne freine notre intérêt ou notre compréhension mais, au contraire, elle rend plus limpide encore ce récit d’une pureté et d’une beauté aussi envoûtantes que la musique qui l’accompagne. Composée en deux mois une fois l’animation terminée et le film monté, elle respecte les silences et les bruits de la nature. La musique et les ambiances de nature se (con)fondent alors avec virtuosité pour créer cette symbiose magique. Jamais redondante, elle apporte un contrepoint romanesque, lyrique, et un supplément d’âme et d’émotion qui culmine lors d’un ballet aquatique ou plus encore lors de la scène du tsunami. À cet instant, la puissance romanesque de la musique, hisse et propulse le film, et le spectateur, dans une sorte de vertige hypnotique et sensorielle d’une force émotionnelle exaltante, rarement vue (et ressentie) au cinéma.

Ce film universel qui raconte les différentes étapes d’une vie, et reflète et suscite tous les sentiments humains, est en effet d’une force foudroyante d’émotions, celle d’une Nature démiurgique, fascinante, grandiose et poétique face à notre vanité et notre petitesse humaines. Une allégorie de la vie d’une puissance émotionnelle saisissante exacerbée par celle de la musique à tel point qu’on en oublierait presque l’absence de dialogues tant elle traduit ou sublime magistralement les émotions, mieux qu’un dialogue ne saurait y parvenir.

Le graphisme aussi épuré et sobre soit-il est d’une précision redoutable. Les variations de lumières accompagnent judicieusement l’évolution psychologique du personnage. Rien n’est superflu. Chaque image recèle une poésie captivante.

La tortue rouge est film contemplatif mais aussi un récit initiatique d’une poésie, d’une délicatesse et d’une richesse rares dont on ressort étourdis, avec l’impression d’avoir volé avec les tortues, d’avoir déployé des ailes imaginaires pour nous envoler dans une autre dimension et avec l’envie de réécouter la musique pour refaire le voyage (et y projeter nos propres rêves, notre propre "tortue rouge") et se laisser emporter par elle et les images qu’elle initie, nous invitant dans un ailleurs étourdissant, entre le ciel et la mer, dans un espace indéfini et mirifique. Un ailleurs qui est tout simplement aussi la vie et la nature que ce film sublime et dans lequel il nous donne envie de plonger. Plus qu'un film, une expérience sensorielle unique. Un chef-d’œuvre.

« Carole Matthieu » de Louis-Julien Petit

Médecin du travail dans une entreprise aux techniques managériales écrasantes, Carole Matthieu (Isabelle Adjani) tente en vain d’alerter sa hiérarchie des conséquences de telles pratiques sur les employés. Lorsque l’un d’eux la supplie de l’aider à en finir, Carole réalise que c’est peut-être son seul moyen de forcer les dirigeants à revoir leurs méthodes.

Un film adapté du roman « Les visages écrasés » de Marie Ledun radical, nécessaire, saisissant, bouleversant, percutant sur la société (et la Société), qui nie, aliène, broie l’individu. Un film porté par une réalisation, une actrice et une musique remarquables. Le réalisateur multiple les partis pris audacieux et judicieux comme cette caméra qui enserre la solitude des personnages comme l’entreprise semble les enfermer dans un rôle, cette distorsion de la réalité qui renforce le sentiment d’étrangeté jusqu’à cette mort onirique. Cette silhouette rouge et fantomatique de Carole Matthieu nous hantera longtemps. Un système monstrueux, carcéral, dans des salles froides et aseptisées, où sont en vigueur des méthodes humiliantes, où la seule issue, le seul moyen de se faire entendre, semble être la mort. Glaçant, à la fois fantastique et tragiquement réaliste. On songe bien sûr au dernier film de Ken Loach, palme d’or du Festival de Cannes 2016 dans lequel là aussi l’identité d’un homme était broyée par le système. A noter, la présence de la toujours remarquable Corinne Masiero ici en directrice des ressources humaines impitoyable qui fendra l’armure une seule fois et n’en sera que plus inquiétante. Isabelle Adjani, une fois de plus, est magistrale, et semble plus encore qu’interpréter son rôle : le vivre corps et âme.

Le Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule nous permet aussi de revoir des classiques du cinéma. Parmi les nombreux classiques au programme (j’aurais aimé tous les revoir mais il a fallu faire des choix) figurait « Itinéraire d’un enfant gâté » de Claude Lelouch, un des plus grands succès du cinéaste datant de 1988, une projection d’autant plus riche en émotions que lui a succédé un échange passionnant avec Richard Anconina. Un film que j’ai choisi de mettre en parallèle avec une avant-première du festival, deux films qui ont en commun d’être des tours de manège, de nous raconter l’histoire d’hommes qui se choisissent une famille et dont les vies sont jalonnées de hasards et coïncidences. Deux films qui sont de magnifiques métaphores du cinéma qui permet de réinventer nos vies.

Sam Lion (Jean-Paul Belmondo) a été élevé dans le milieu du cirque puis a dû faire une reconversion forcée comme chef d’entreprise. Mais la cinquantaine passée, il se lasse de ses responsabilités et de son fils, Jean-Philippe, dont la collaboration ne lui est pas d’un grand secours. Il décide d’employer les grands moyens et de disparaître en Afrique, après avoir simulé un naufrage lors de sa traversé de l’Atlantique en solitaire. Mais son passé va l’y rattraper en la personne d’Albert Duvivier (Richard Anconinia), un de ses anciens employés licencié qu’il retrouve par hasard en Afrique et qui le reconnaît…

« Chaque homme est seul et tous se fichent de tous et nos douleurs sont une île déserte ». La citation d’Albert Cohen qui ouvre le film le place sous le sceau du pessimisme et de la solitude, impression que renforce la chanson de Nicole Croisille qui ouvre le film. « Qui me dira, les mots d’amour qui font si bien, du mal ? Qui me tiendra, quand tu iras décrocher toutes les étoiles ? Qui me voudra, avec le nez rouge, et le cœur en larmes ? Qui m’aimera, quand je n’serai plus que la moitié d’une femme ? » La musique est reprise en chœur tandis qu’un petit garçon seul sur un manège attend désespérément sa mère. Un homme s’occupe de lui, découvre le carton qu’il a autour du cou et qui indique que sa mère l’a abandonné. La musique épique, flamboyante, lyrique, accompagne ensuite les premières années et les numéros de cirque étourdissants qui défilent (sans dialogues juste avec la musique pour faire le lien) jusqu’à l’accident fatidique. Les flashbacks alternent avec les vagues sur lesquelles flotte le navire de Sam Lion, des vagues qui balaient le passé. Les premières minutes sont bouleversantes, captivantes, montées et filmées sur un rythme effréné, celui sur lequel Sam Lion (ainsi appelé parce qu’il a été élevé dans un cirque) va vivre sa vie jusqu’à ce qu’il décide de disparaître.

Rares sont les films qui vous émeuvent ainsi, dès les premiers plans et qui parviennent à maintenir cette note jusqu’au dénouement. Pour y parvenir, il fallait la subtile et improbable alliance d’ une musique fascinante comme un spectacle de cirque, d’acteurs phénoménaux au sommet de leur art, de dialogues jubilatoires magistralement interprétés, un scénario ciselé, des paysages d’une beauté à couper le souffle, des histoires d’amour (celles qui ont jalonné la vie de Sam Lion, avec les femmes de sa vie, son grand amour décédé très jeune, sa seconde femme, sa fille Victoria pour qui il est un héros et un modèle et qui l’aime inconditionnellement, mais aussi celles d’Albert avec Victoria), jouer avec nos peurs (l’abandon, la disparition des êtres chers, le besoin de reconnaissance), nos fantasmes (disparaître pour un nouveau départ, le dépaysement) et les rêves impossibles (le retour des êtres chers disparus).

Sam Lion va par hasard rencontrer un employé de son entreprise (entre temps il a construit un empire, une entreprise de nettoyage), ce jeune homme maladroit et qui manque de confiance en lui va devenir l’instrument de son retour et sa nouvelle famille. Cela tombe bien : il commence à s’ennuyer.

Peu à peu le puzzle de la vie et des déchirures de Sam Lion, grâce aux flashbacks, se reconstitue, celui des blessures de cet homme qui l’ont conduit à tout quitter, écrasé par les responsabilités sans avoir le temps de penser à ses blessures, ni de les panser, porté par la soif d’ailleurs, de vérité, de liberté.

Alors bien sûr il y a la si célèbre et irrésistible scène du bonjour, toujours incroyablement efficace, tant la candeur d’Albert est parfaitement interprété par Anconina, tant la scène est magistralement écrite, tant les comédiens sont admirablement dirigés mais chaque scène (les acteurs sont filmés en gros plan, au plus près des émotions) sont des moments d’anthologie de comédie, d’humour, de poésie, d’émotion (parfois tout cela en même temps lorsque Victoria est conduite à son père grimé en pompiste et qu’on lui présente comme le sosie parfait de son père qu’elle croit mort, lors de la demande en mariage…) et toujours ces moments qui auraient pu être de simples saynètes contribuent à faire évoluer l’intrigue et à nous faire franchir un cran dans l’émotion, dans ces parfums de vérité qu’affectionne tant le réalisateur. Claude Lelouch ne délaisse aucun de ses personnages ni aucun de ses acteurs. Chacun d’entre eux existe avec ses faiblesses, ses démons, ses failles, ses aspirations. Et puis quelle distribution ! En plus des acteurs principaux : Marie-Sophie L, Michel Beaune, Pierre Vernier, Daniel Gélin.

Jean-Paul Belmondo, plusieurs années après « Un homme qui me plaît » retrouvait ici Claude Lelouch qui lui offre un de ses plus beaux rôles en lui faisant incarner pour la première fois un homme de son âge au visage marqué par le temps mais aussi un personnage non moins héroïque. En choisissant Anconina pour lui faire face, il a créé un des duos les plus beaux et les plus touchants de l’histoire du cinéma.

« Itinéraire d’un enfant gâté » est une magnifique métaphore du cinéma, un jeu constant avec la réalité : cette invention qui nous permet d’accomplir nos rêves et de nous faire croire à l’impossible, y compris le retour des êtres disparus. Belmondo y interprète l’un de ses plus beaux rôles qui lui vaudra d’ailleurs le César du Meilleur Acteur, césar que le comédien refusera d’aller chercher.

On sort de la projection, bouleversés de savoir que tout cela n’était que du cinéma, mais avec la farouche envie de prendre notre destin en main et avec, en tête, la magnifique et inoubliable musique de Francis Lai : « Qui me dira… » et l’idée que si « chaque homme est seul », il possède aussi les clefs pour faire de cette solitude une force, pour empoigner son destin. Et ce dernier plan face à l’horizon nous laisse à la fois bouleversés et déterminés à regarder devant, prendre le large ou en tout cas décider de notre itinéraire. Un grand film intemporel, réjouissant, poignant.

Quelques déclarations de Richard Anconina lors de l’échange après la projection qui semble avoir tant de son beau personnage du film de Lelouch, notamment une touchante maladresse (son récit de la scène du zoo où il a dû sortir de la voiture face aux lions était impayable…) :

« Ce film est un souvenir magnifique. Cela fait 28 ans. Il y a plein de décors sublimes mais les gens se sont souvenus d’une scène à Sarcelles. »

« J’ai senti quand Claude Lelouch m’a raconté l’histoire qu’il écourtait ou accélérait en fonction de mon attention. »

« Il y avait une admiration naturelle envers Jean-Paul qui a servi le film. »

« Ce sont des films comme celui-cu qui vous donnent une image digne dans le métier et qui vous permettent de tenir. »

« L’accueil de Jean-Paul, c’est la chose la plus simple du monde. »

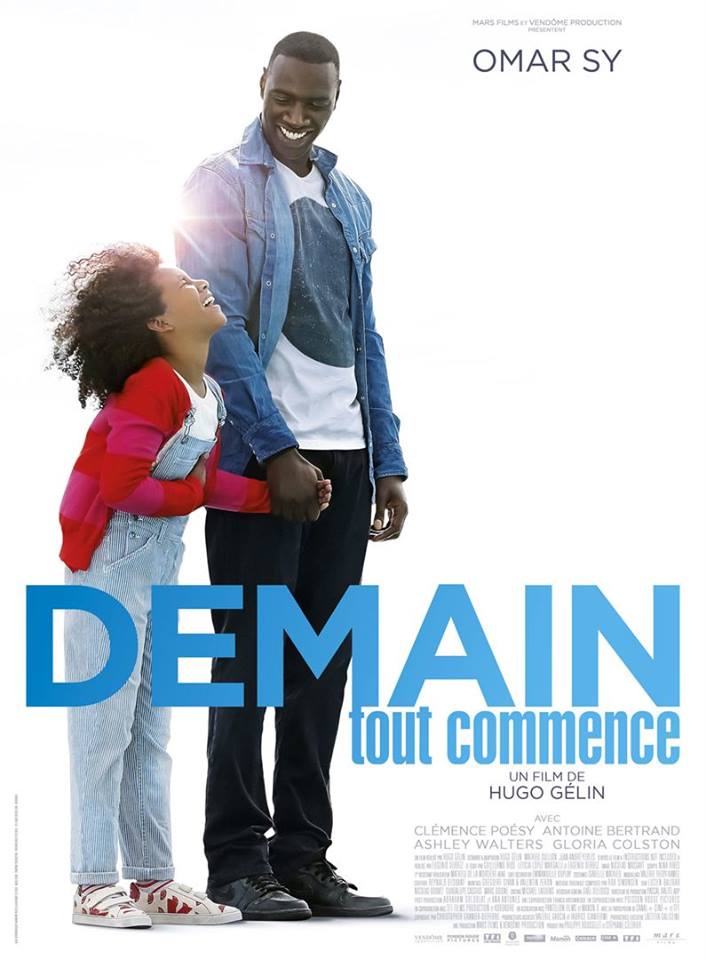

Dans le cadre du Festival était aussi présenté en avant-première le nouveau film d’Hugo Gélin, « Demain tout commence », l’autre tour de manège donc, que j’attendais avec d’autant plus d’impatience que j’étais tombée littéralement sous le charme de son premier film en tant que réalisateur « Comme des frères » , un road movie attachant et la comédie tendrement mélancolique de l’année 2012 qui, comme chez Claude Sautet (ceux qui me lisent régulièrement savent que c’est pour moi une référence suprême), célébrait l’amitié, qu’elle soit amoureuse ou plus fraternelle. Et vous donnait envie d’aimer furieusement la vie. Voilà d’ailleurs un des nombreux points communs entre les deux longs-métrages réalisés par Hugo Gélin.

Hugo Gélin et Jimmy Jean-Louis tenant l’Ibis d’or du meilleur scénario récompensant le film « Tanna ».

Il en va des films comme des personnes, rares certainement, qui d’emblée, par leur charme indéfinissable et ineffable, vous séduisent, vous emportent dans leur univers, dans un tourbillon d’émotions, vous font oublier qu’existent un ailleurs, une réalité, et auxquels vous pouvez tout pardonner. Et qui, une fois le voyage avec eux terminé, ne vous donnent qu’une envie: reprendre un ticket pour un nouveau tour de manège. C’était le cas de « Comme des frères”. C’était aussi le cas d’un classique projeté dans le cadre du festival, « Itinéraire d’un enfant gâté » de Claude Lelouch. Et c’est le cas de ce nouveau film, un remake de la comédie mexicaine réalisée par Eugenio Derbez, « Ni repris ni échangé », tournée en 2013. Mais dire que ce film est un remake est réducteur tant le réalisateur y apporte son style, son regard, son univers, sa sensibilité, sa bienveillance.

Samuel, incarné par Omar Sy, vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes, Kristin, (Clémence Poésy) lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille…

Ce synopsis est là aussi un peu réducteur car il ne résume par la magie, la tendre drôlerie, et le rythme trépidant qui se dégagent des premières minutes qui vous happent, vous captivent, capturent votre attention, pour ne plus vous lâcher jusqu’à la dernière seconde. Le film commence par une magnifique parabole de la peur et de la vie qui prend tout son sens dans les dernières minutes. Samuel nous entraîne ensuite dans son rythme de vie échevelé. Le charisme indéniable, le rire si singulier et communicatif qui emporterait le sérieux du plus acariâtre et stoïque des spectateurs, l’énergie folle déployée par Omar Sy font démarrer le film sur les chapeaux de roue. Ce qui marque aussi de prime abord, c’est l’élégance et le dynamisme de la réalisation (profondeur de champ, plans, décors, costumes et photographie travaillés avec soin) qui exacerbent le charme qui se dégage du personnage principal et l’envoûtement quasi immédiat que le film opère sur le spectateur.

A Londres (magnifiquement filmée, le voyage auquel il nous convie participant aussi du charme du film), nouvelle ambiance et nouveau voyage pour le spectateur, transporté avec Samuel dans une autre vi(ll)e, qui passe du soleil du sud à la pluie d’outre-Manche. L’empathie, pour ce grand enfant immature et insouciant (« On ne fait pas de gosse à un autre gosse » dit-il d’ailleurs à Kristin) soudain confronté à des responsabilités d’adulte et égaré dans une ville dont il ne parle pas (et ne parlera jamais vraiment) la langue, est immédiate. A Londres, il fait la connaissance de Bernie (formidable Antoine Bertrand, acteur québécois que nous avons notamment pu voir dans « Starbuck ») qui lui aussi tombe immédiatement sous le charme et va lui venir en aide. Judicieuse ellipse. Nous retrouvons alors Samuel devenu cascadeur pour le cinéma (Bernie est producteur) dont l’appartement ressemble à un parc d’attractions dans lequel tout est fait pour que la petite Gloria soit la reine des lieux tout comme Roberto Benigni inventait un jeu pour permettre à son fils d’affronter l’horreur indicible, pour lui faire croire à ce doux mensonge : la vie est belle (dans le film éponyme).

Avec le retour de la mère de Gloria, et une annonce que je vous laisse découvrir, le film se teinte peu à peu de couleurs plus dramatiques. Avec ces menaces qui planent, les scènes drôles et parfois aux frontières du burlesque gagnent encore en force tout comme les drames de la vie nous font savourer avec plus de vigueur et d’intensité ses moments de joie.

La petite Gloria Colston qui incarne Gloria est d’une justesse remarquable et sidérante. Son personnage possède la maturité qui fait (apparemment) défaut à son père, et un charme aussi indéniable que ce dernier. Après Pierre Niney dans « Comme des frères » (ce dernier avait certes auparavant tourné dans le magnifique « J’aime regarder les filles » de Frédéric Louf mais c’est « Comme des frères » qui l’a fait connaître auprès du grand public, il ne serait d’ailleurs pas étonnant de le retrouver face à Omar Sy lors des prochains César, tant il le mérite à nouveau pour son rôle dans « Frantz » de François Ozon), Hugo Gélin est décidément aussi un remarquable découvreur et directeur d’acteurs. Chaque réplique est ciselée, sonne et touche juste.

Ce film comme le précédent possède la beauté troublante et le charme renversant de ces êtres qui portent un masque d’insouciance pour dissimuler leurs fêlures et les blessures de l’existence, et qui n’en sont que plus touchants. Pour incarner ce masque de pudeur et de bienveillance, ce père qui aime sa fille inconditionnellement, il fallait un acteur exceptionnel et d’une sensibilité rare. Omar Sy, après « Samba » et « Chocolat » (pour lequel il mérite aussi à mon sens une nomination aux César, tant il y est remarquable) prouve la large palette de son talent et qu’il est un des acteurs les plus brillants de sa génération et surtout qu’il n’a pas fini de nous émouvoir et de nous surprendre. Clémence Poésy apporte de l’humanité à son personnage, si fragile, et qu’il n’était pas facile de défendre.

Et comme dans les meilleures comédies anglaises avec lesquelles « Demain tout commence » peut rivaliser sans rougir, la BO contribue à cette magie. Nous la devons ici au compositeur américain Rob Simonsen notamment auteur des BO de « 500 jours ensemble », « Foxcatcher », « The Spectacular Now » ou plus récemment de « Nerve ». Comme ses consœurs comédies dramatiques britanniques, je gage d’ailleurs que « Demain tout commence » fera rapidement partie de ces films jubilatoires et insidieusement mélancoliques que l’on ne peut s’empêcher de revoir chaque année, a fortiori au cœur de l’hiver.

Avec « Comme des frères », le deuxième long-métrage d’Hugo Gélin en tant que réalisateur possède aussi en commun des personnages attachants, une vitalité, un montage et un scénario habiles et malins (qui multiplie les rebondissements qui toujours nous cueillent, tant pis pour les rabat-joie que leur récurrence laissera de marbre), et sont finalement aussi l’un et l’autre de splendides métaphores du cinéma et des mensonges nécessaires qu’il nous raconte pour que la vie soit moins âpre. Souvent, j’ai envie de dire aux frileux et timorés qui se laissent bercer par la vie, cette ensorceleuse, qui se laissent endormir même, à ceux qui ne mesurent pas à quel point elle peut être fourbe, imprévisible, brève, à quel point le simple fait d’être là avec ceux qui la partagent, est une chance inouïe, qu’il faut en saisir, enchanter, sublimer chaque seconde, et donner plus d’intensité à chacun de nos battements de cœur. Ce film en est l’éclatante et irréfutable démonstration.

Alors prenez votre ticket pour ce tour de manège sans temps mort, cette magnifique histoire d’amour paternel, cet hymne à la vie et aux liens du cœur qui parfois priment sur ceux du sang, ce délicieux mensonge qui, lorsqu’il s’achèvera et délivrera ses derniers secrets, vous laissera KO, de gratitude, d’émotion, dont vous réaliserez que chaque seconde vous a rappelé à quel point la vie est belle. Malgré tout. Malgré les vicissitudes du destin. Un film qui bouleversera a fortiori ceux qui portent les cicatrices des blessures de la vie. J’en suis d’ailleurs sortie bouleversée. Littéralement. Chavirée d’émotions. Comme rarement. Mais aussi avec l’idée revigorante que « demain tout commence », le très beau titre inspiré d’une phrase de Bachelard que la grand-mère du cinéaste avait coutume de répéter. Et quel plus bel hommage à celle-ci et à cette phrase que ce film généreux, lumineux, tendre, drôle, au charme décidément irrésistible, à l’image de son duo d’acteurs principaux ! Sans aucun doute un des meilleurs films de l’année qui vous rappelle que la vie est le plus beau des risques et qui, croyez-moi, vous procurera une envie irrépressible d’empoigner et d’étreindre l’existence et ceux que vous aimez. Intensément. Follement. La magie du cinéma dans toute sa splendeur. Alors n’oubliez pas : demain, tout commence…

En salles le 7 décembre 2016.

Parmi autres films présentés en avant-première figurait « Born to be blue » de Robert Budreau , un film qui sortira en salles le 11 janvier 2017 et qui était également projeté en avant-première dans le cadre du dernier Festival du Cinéma Américain de Deauville 2016. L’histoire vraie, et tragique, du trompettiste de jazz Chet Baker, depuis son comeback dans les années 70 jusqu’à sa disparition brutale…

Ethan Hawke et Robert Budreau, le réalisateur de ce biopic (qu’il serait d’ailleurs réducteur et même inexact de qualifier ainsi) ont en commun une véritable passion pour le trompettiste et chanteur de jazz Chet Baker. L’acteur américain avait en effet déjà travaillé sur le scénario d’une journée dans la vie de Chet Baker, le James Dean du jazz, un film qui qui n’a jamais été tourné. Le film alterne les temporalités, la couleur, souvent magnétique et crépusculaire, et le noir et blanc nostalgique, la fiction dans la fiction (Chet Baker devait tourner un film sur sa vie) et la fiction qui raconte la vie de Chet Baker. Une structure dichotomique à l’image de cet être écartelé entre sa passion viscérale et ses démons. Un être multiple qu’un flashback fait passer d’une cellule d’une prison italienne à ses débuts devant Miles Davis et Dizzy Gillespie à une scène du film dans le film (s’inspirant du projet du producteur Dino de Laurentiis de 1966) dans laquelle Baker, qui joue son propre rôle, prend de l’héroïne pour la première fois, incité par une admiratrice.

Au-delà du portrait du grand artiste, « Born to Be Blue » est un film sur les affres de la création, sur les revers du succès et de la vie d’artiste, sur la versatilité du destin. Le portrait d’un homme, seul blanc trompettiste de l’époque, qui place l’amour de son art, vital, au-dessus de tout et prêt à tous les sacrifices et douleurs pour effectuer son retour, épaulé seulement par sa compagne Jane quand même son propre père ne croit plus en lui. Le titre se réfère d’ailleurs à une chanson que lui jouait son père. Ethan Hawke, à fleur de peau, EST Chet Baker et porte ce rôle, cette personnalité aussi séduisante que fragile, sur ses épaules et lorsque, lors d’une ultime chance, cet écorché vif chante « My Funny Valentine » devant des professionnels, c’est poignant et nous retenons notre souffle à sa voix brisée. Ce film judicieusement construit et mis en abyme, enfiévré de la musique, de l’amour et des excès qui portaient et détruisaient l’artiste est une enivrante et bouleversante mélodie du malheur et finalement le plus beau des hommages que l’on pouvait consacrer à l’artiste, et aux artistes qui se consument pour leur art. Un film nimbé d’une mélancolie envoûtante et foudroyante de beauté…comme un air de jazz joué par Chet Baker. Comme les derniers soupirs d’un artiste. Les plus intenses et émouvants.

Au programme des avant-premières du festival figurait également le dernier film de Benoît Jacquot, « A jamais » (en salles le 7 décembre), un des cinéastes dont je ne manque jamais un seul film, toujours promesse de plongée dans un nouvel univers tant sa filmographie est éclectique, à l’image de son fantastique « 3 cœurs » dont je vous avais dit tout le bien que j’en pensais, ici. Cette fois encore changement radical d’univers avec ce film présenté aux festivals de Toronto et Venise.

Laura (Julia Roy) et Rey (Mathieu Amalric) vivent dans une maison au bord de la mer. Il est cinéaste, elle crée des « performances » dont elle est l’actrice. Rey meurt —accident, suicide ?—, la laissant seule dans cette maison. Mais bientôt, seule, elle ne l’est plus. Quelqu’un est là, c’est Rey, par et pour elle, comme un rêve plus long que la nuit, pour qu’elle survive.

Comme le film de Louis-Julien Petit, le parti pris est celui du fantastique et de la radicalité. Là où cela fonctionne parfaitement dans le film précité, Benoît Jacquot, avec cette adaptation de « The Body Artist », un roman de Don DeLillo, nous laisse malheureusement au bord de la route (les spectateurs sont d’ailleurs partis en nombre). Dommage car cela aurait pu être une passionnante illustration de la difficile l’acceptation du deuil et l’idée de montrer que la réalité apparaît alors comme étant distordue, fantastique, insaisissable était intéressante, de même que cette idée selon laquelle la création est finalement le seul moyen d’échapper à cette indicible douleur. Au moins nous aura-t-il permis de découvrir une talentueuse actrice qui crève l’écran. L’autre personnage central du film, c’est finalement le décor, la maison d’une froideur clinique où ont emménagé Rey et sa femme, qui m’a un peu rappelée celle de « The Ghost Writer », le film de Polanski, comme un miroir de la solitude âpre de Laura. La musique renforce la sensation de suspense et d’étrangeté qui, malheureusement, s’essouffle rapidement.

« La mécanique de l’ombre » de Thomas Kruithof (en salles le 18 janvier) fut en revanche une très belle surprise. Il est vrai qu’avoir au générique François Cluzet dont les choix sont souvent judicieux, est déjà une belle promesse.

Cette fois, il incarne Duval, (François Cluzet), un homme au chômage deux ans après un burn-out, qui se voit contacter par un mystérieux employeur (Denis Podalydès) pour retranscrire des écoutes téléphoniques. Sans se poser de questions sur la finalité de cette organisation, Duval, aux abois financièrement, accepte. Ce travail simple, s’il lui permet de reprendre pied dans sa vie, va néanmoins le placer très vite au cœur d’un complot politique, plongé malgré lui dans la brutalité et l’étrangeté du monde souterrain des services secrets.

Voilà un scénario qui se serait parfaitement prêté à un film de Costa-Gavras (pour l’aspect politique, pour la critique d’un système), ou d’Hitchcock (pour l’histoire de l’homme ordinaire plongé dans une histoire qui le dépasse, pour le suspense). La musique, la froideur grisâtre et clinique des décors (qui rappelle d’ailleurs celle du film de Louis-Julien Petit et de Benoît Jacquot, dans les trois cas, des personnages confrontés à une situation qui les écrase et leur échappe) créent d’emblée une atmosphère oppressante, kafkaïenne. Le jeu sobre de François Cluzet (face à un Denis Podalydès d’une impassibilité paralysante et tranchante) donne toute sa crédibilité à ce Duval méticuleux, capable de passer des heures à constituer le puzzle d’ un tableau de Rembrandt puis de le détruire comme il sera capable de passer des heures à retranscrire avant de peut-être détruire le puzzle dans lequel il se retrouve embrigadé. En arrière-plan, un scandale d’écoutes téléphoniques et des ambitions irréfragables qui saccagent l’intérêt de l’Etat et qui nous en rappellent d’autres. Un thriller politique palpitant porté par un François Cluzet toujours aussi impliqué et juste.

Brigitte Pisa, administratrice d’AG2R la Mondiale, et Gabrielle Lazure remettant l’Ibis d’or du meilleur court-métrage à Yohann Faure pour son film « The Fall of Men ».

Le festival proposait également cette année une compétition de courts-métrages que j’ai manquée, en revanche j’ai pu découvrir a posteriori l’impressionnant court-métrage qui a remporté l’Ibis d’or du court-métrage, « The Fall of men » de Yohann Faure que vous pouvez découvrir sur youtube et que je vous recommande. La narration en voix off sur de belles musiques composées exclusivement pour l’occasion par Stéphane Lopez procure au film une dimension lyrique et mystique : Nous étions aveugles et faibles, des brebis au milieu des loups », « Plus une âme ne sera là pour voir les vagues danser », « La vie est un voyage au cours duquel tu rencontreras la peur, le courage, mensonges, vérité, trahison, l’amour », « Dis-lui que le futur est juste un mot et que notre destin nous appartient et donnons-leur ce que nous n’avons jamais eu : l’espoir. » Je ne vous en dis pas plus tant ce film est un spectacle fascinant, épique, grandiose et poétique qui lorgne parfois du côté de Terrence Malick. Alors, pour en savoir plus et visionner le film, cliquez ici.

Le festival s’est achevé par un Ciné-Concert hommage à Lalo Schifrin, le soir de la cérémonie de remise des Prix au Palais des Congrès Atlantia, le samedi 12 novembre 2016. L’occasion de (re)découvrir les compositions du maître les plus célèbres, grâce à la complicité de Jean-Michel Bernard (qui dirigera le concert et qui sera au piano), Pierre Boussaguet (contrebasse, guitare basse), François Laizeau (batterie), Eric Giausserand (trompette), Charles Papasoff (saxophone, clarienette, flûte), Daniel Ciampolini (percussions) six de nos plus grands musiciens ainsi que Kimiko Ono au chant (qui a interprété la chanson de « The Fox »). Un moment magique grâce au talent et à la générosité de Jean-Michel Bernard mais aussi celle de Lalo Schifrin (qui a fait la surprise au public de jouer quelques musiques) que le public a gratifié de plusieurs standing ovations et d’un enthousiasme débordant lorsque les notes de « Mission impossible » ont retenti. Et presque un moment de cinéma lorsque Kimiko Ono l’a rejoint en chantant. De ces « parfums de vérité » qui suspendent le vol du temps qu’affectionne Claude Lelouch. Nous y revenons…

Il ne reste plus qu’à souhaiter que ce beau festival continue à prendre son envol et, comme l’a souhaité Christophe Barratier lors de la clôture, que bientôt nous disions « tu vas à La Baule » en sous-entendant comme une évidence que La Baule veut dire Festival du Cinéma et Musique de Film comme nous disons tu vas à Cannes ou Deauville en voulant évoquer le Festival de Cannes ou le Festival du Cinéma Américain…

Palmarès

Richard Berry, président du jury du festival, remettant à Tony Molière, représentant du distributeur Le Pacte, l’Ibis d’or du meilleur film pour « Paterson » de Jim Jarmusch.

Samuel LeBihan remettant à Tony Molière, le représentant du distributeur Le Pacte l’Ibis d’or de la meilleure actrice à Golshifteh Farahani pour le film « Paterson » de Jim Jarmusch.

Le jury présidé par Richard Berry, entouré de Richard Anconina, Maïtena Biraben, Inna Modja et du compositeur Pierre Adenot a rendu son palmarès lors de la cérémonie de clôture présentée par Arianne Massenet au Palais des Congrès Atlantia:

Ibis d’or du court métrage:

« The Fall of Men » de Yohan Faure

Ibis d’or Lucien Barrière du public :

« Tour de France » comédie dramatique de Rachid Djaïdani, avec Gérard Depardieu et Sadek, musique de Clément Dumoulin (France)

Date de sortie 16 novembre –

Ibis d’or de la meilleure comédienne:

Goldshifteh Farahani (dans « Paterson » de Jim Jarmusch)

Ibis d’or du meilleur comédien:

Adam Driver (dans « Paterson » de Jim Jarmusch)

Ibis d’or du scénario:

« Tanna » drame / romance de Martin Butler & Bentley Dean, avec Mungau Dain, Marie Wawa, musique de Anthony Partos (Australie / Ni-vanuatu) (Date de sortie 16 novembre)

Ibis d’or de la meilleure musique de film:

« La Tortue Rouge » film d’animation de Michaël Dudok de Wit, musique de Laurent Perez Del Mar (France / Belgique / Japon) (Date de sortie 29 juin 2016)

Ibis d’or du meilleur film:

« Paterson » de Jim Jarmush, musique de Sqürl (USA)

(Date de sortie 21 décembre 2016)

Pour en savoir plus, le site officiel du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule : http://www.festival-labaule.com/

Retrouvez également mon article sur toutes mes bonnes adresses à La Baule en cliquant là.

Prochains festivals de cinéma à suivre en 2017 sur mes blogs et, en attendant, je vous donne rendez-vous sur Inthemoodforcinema.com pour l’actualité cinématographique et au Cultura de Laval pour une nouvelle rencontre dédicace.