Une très belle chronique sur mon premier roman (Mes livres dans les médias, épisode 6)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Ce matin, étaient annoncés les nommés pour les César 2017, comme chaque année sur les Champs-Elysées, comme chaque année au Fouquet’s, comme chaque année par le président de l’Académie des César Alain Terzian et en présence du maître de cérémonie de l’année, en l’occurrence Jérôme Commandeur.

La 42ème cérémonie se tiendra le 24 février prochain à la salle Pleyel et sera présentée donc par Jérôme Commandeur…et n’a pour l’instant pas de président puisque, suite à la polémique, par la voix de son avocat, Roman Polanski a annoncé qu’il renonçait à présider la cérémonie.

La cérémonie, sera diffusée sur Canal+ en direct de la salle Pleyel. Un hommage sera rendu à Jean-Paul Belmondo (mais contrairement à ce qu’avaient annoncés certains médias, et comme le communiqué de presse l’avait bien spécifié dès le départ, sa présence n’est nullement annoncée).

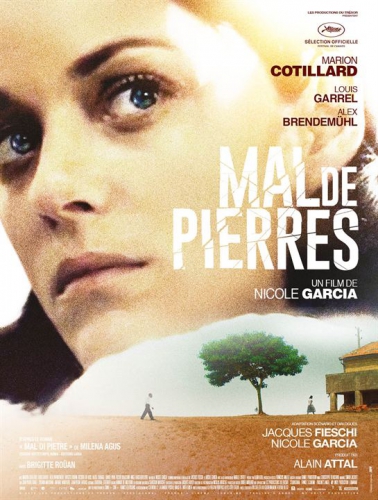

En tête des nominations de cette 42ème édition, le chef-d’œuvre de François Ozon « Frantz » et « Elle » de Paul Verhoeven, chacun totalisant 11 nominations. Le second est également en lice pour les Oscars pour lesquels Isabelle Huppert est également nommée comme meilleure actrice. Viennent ensuite « Ma Loute », la comédie noire et grinçante de Bruno Dumont avec 9 nominations, et « Mal de Pierres » de Nicole Garcia avec 8 nominations puis « Divines » de Houda Benyamina avec 7 nominations, un film nommé à la fois comme meilleur film et meilleur premier film.

De nombreux films semblent avoir été oubliés par l’Académie à commencer par le remarquable « La Forêt de Quinconces » de Grégoire Leprince-Ringuet, sans aucun doute un des meilleurs films de 2016. J’en profite donc pour vous parler à nouveau de conte moderne, de ce ballet fiévreux, aux frontières du fantastique et pourtant ancré dans la réalité, d’une inventivité rare porté par des comédiens au talent éclatant, par des contrastes judicieux (entre les formats qui changent au fil du film mais aussi entre le jour et la nuit, l’extérieur et l’intérieur, la force et la douceur). Ce film rend un sublime hommage à la puissance émotionnelle de la poésie, une promenade poétique, palpitante et envoûtante remarquablement écrite.

A également été oublié des nominations « Personal Shopper » d’Olivier Assayas.

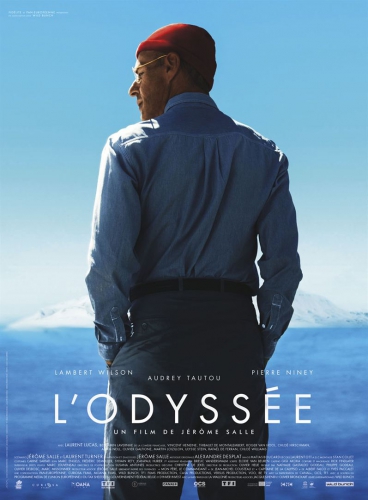

Tout aussi incompréhensible est l’unique nomination pour « L'Odyssée » de Jérôme Salle ( simplement nommé pour le son) qui aurait mérité d’être nommé comme meilleur film, notamment, mais aussi pour le meilleur acteur (Lambert Wislon). Ce film est une leçon d’écriture scénaristique. Un film à l’image de celui dont il retrace la vie : complexe et élégant. Un coup de projecteur sur un homme et les dérives d’un siècle, époque narcissique, matérialiste, qui dévore tout, y compris ce qu’elle admire : « L’homme a plus détruit la planète au 20ème siècle qu’au cours de tous les autres siècles réunis ». Un hymne au monde du silence, à sa beauté époustouflante, à la vie aussi. Une épopée romanesque vibrante. Une belle histoire d’amour (entre un père et son fils, entre Jacques-Yves et Simone, entre l’homme et l’océan). Une valse étourdissante dont on ressort avec en tête des images et un message forts et cette phrase : « Nous sommes là le temps d’un battement de cils à l’échelle de l’univers alors profitez-en, c’est la vie qui est plus forte que tout ». Plus qu’un film, une aventure, un voyage, une bouffée de romanesque et de sublime, une croyance dans les rêves et en l’utopie.

Le même sort est réservé au splendide « Dans les forêts de Sibérie » de Safy Nebbou (meilleure musique originale) qui aurait également mérité (au moins) une nomination comme meilleur film et comme meilleur acteur pour Raphaël Personnaz, un voyage envoûtant, un film qui exhale et exalte la liberté et l’émerveillement, qui donne une féroce envie d’étreindre le présent, qui respire la bienveillance, un film porté par une musique et une photographie, sublimes et incandescentes, et l’interprétation lumineuse, criante de vérité et de naturel de Raphaël Personnaz. Plus qu'un voyage, une expérience.

Les 5 nominations pour « Juste la fin du monde » sont le minimum auquel ce film pouvait prétendre. Une fois de plus Xavier Dolan nous envoûte, électrise, bouleverse, déroute. Sans doute le film le plus intense du dernier Festival de Cannes, mais aussi le plus intense de Xavier Dolan, dans lequel chaque seconde, chaque mot ou plus encore chaque silence semblent vitaux ou meurtriers. J’en suis ressortie épuisée, éblouie, en larmes, après une fin en forme de valse de l’Enfer qui nous embrasse dans son vertige étourdissant et éblouissant, un paroxysme sans retour possible. Comme une apothéose : une fin du monde. Comme le bouquet final d’une démonstration implacable sur la violence criminelle de l’incommunicabilité. Tellement symptomatique d’une société qui communique tant et finalement si mal, incapable de dire et d’entendre l’essentiel.

En revanche, je reste perplexe devant les multiples nominations du grandguignolesque « Elle » mais aussi de « Victoria » (je ne comprends toujours pas l’engouement de la critique pour ce film qui aligne les stéréotypes agaçants et qui reste une comédie romantique très classique). Contradictoire me semble aussi la polémique liée à la présidence Roman Polanski alors que personne ne trouve à y redire qu’un film au discours très ambigu sur le viol (« Elle », même si cela n’enlève rien à la remarquable prestation d’Isabelle Huppert) suscite un tel enthousiasme et se retrouve en tête des nominations.

Je me réjouis de voir en revanche deux des meilleurs films de l’année 2016 figurer en tête des nominations : d’abord « Frantz » (pour moi LE film de l’année 2016). Frantz est un poème mélancolique, une valse élégante, une peinture fascinante et délicate, une musique troublante grâce au cadrage rigoureusement implacable, à la photographie d’une élégance à couper le souffle, au scénario brillant et aux dialogues précis et à l’interprétation d’une justesse remarquable. L’émotion quand elle est contenue tout comme la vérité, masquée, n’en sont que plus fortes, et au dénouement, vous terrassent. Et surtout, au-delà de tout cela (mensonges, culpabilité, manipulation, désirs enfouis) et de cette présence étouffante des absents que le film dépeint magnifiquement, Frantz est un film sublime sur la réconciliation et un hymne à la vie. Il fallait tout le talent du cinéaste pour, avec Le Suicidé (1877), le somptueusement sinistre tableau de Manet, nous donner ainsi envie d’embrasser la vie.

Je me réjouis également des 8 nominations de « Mal de pierres », oublié du palmarès du Festival de Cannes (le film y figurait en compétition). Une nouvelle fois, Nicole Garcia se penche sur les méandres de la mémoire et la complexité de l’identité comme dans le sublime « Un balcon sur la mer ». Nicole Garcia est une des rares à savoir raconter des « histoires simples » qui révèlent subtilement la complexité des « choses de la vie ». Rarement un film aura aussi bien saisi la force créatrice et ardente des sentiments, les affres de l’illusion amoureuse et de la quête d’absolu. Un film qui sublime les pouvoirs magiques et terribles de l’imaginaire qui portent et dévorent, comme un hommage au cinéma. Un grand film romantique et romanesque comme il y en a désormais si peu. La Barcarolle de juin de Tchaïkovsky et ce plan à la John Ford qui, de la grange où se cache Gabrielle, dans l’ombre, ouvre sur l’horizon, la lumière, l’imaginaire, parmi tant d’autres images, nous accompagnent bien longtemps après le film. Un plan qui ouvre sur un horizon d’espoirs à l’image de ces derniers mots où la pierre, alors, ne symbolise plus un mal mais un avenir rayonnant, accompagné d’ un regard qui, enfin, se pose et se porte au bon endroit. Un très grand film d’amour(s).

Marion Cotillard, nommée comme meilleure actrice, dans ce rôle incandescent, une fois de plus, est époustouflante, et la caméra délicate et sensuelle de Nicole Garcia a su mieux que nulle autre transcender la beauté âpre de cette femme libre qu’elle incarne, intensément et follement vibrante de vie. Une femme qui représente la passion aveugle et la fièvre de l’absolu qui ne sont pas sans rappeler celles d’Adèle H, mais aussi l’animalité et la fragilité, la brutalité et la poésie, la sensualité et une obstination presque enfantine. Elle est tout cela à la fois, plus encore, et ses grands yeux bleus âpres et lumineux nous hypnotisent et conduisent à notre tour dans sa folie créatrice et passionnée. Gabrielle incarne une métaphore du cinéma, ce cinéma qui « substitue à notre regard un monde qui s’accorde à nos désirs ».

La concurrence pour le César de la meilleure actrice sera néanmoins rude même, notamment avec Soko dans « La Danseuse » et Judith Chemla dans « Une vie » l’adaptation très personnelle et réussie du roman de Maupassant par Stéphane Brizé.

Le choix sera tout aussi cornélien pour le César du meilleur acteur. Dans « Frantz », Pierre Niney, une fois de plus, « est » son personnage dans un rôle qui relevait du défi. Il a ainsi appris l’allemand (ce qui contribue à l’authenticité du film, loin de ces films américains dans lesquels Allemands et Français parlent un anglais irréprochable), mais aussi la valse et le violon. Après avoir adopté la voix si particulière, la touchante complexité et l’élégante gaucherie de Yves Saint Laurent dans le film éponyme, et avoir appris à dessiner pour ce rôle (rôle qui lui a valu un César après deux nominations comme meilleur espoir pour « J’aime regarder les filles » et pour « Comme des frère »s dans lequel il incarnait un personnage burlesque, lunaire, attachant), après avoir incarné « un homme idéal » qui possédait le charme trouble, solaire et insondable de Tom Ripley dans « Plein soleil », à l’inverse, ce personnage incarne la vulnérabilité. Qu’il soit un personnage lunaire, un idéaliste, un menteur, un héros romantique, un artiste timide, ou qu’il jongle avec les Alexandrins, il reste tout aussi crédible. Et ici en jeune homme fragile, tourmenté, modifiant sa démarche, ses expressions, son phrasé, sobres, doux et lents. Le tout toujours avec autant d’implication, de justesse, de modernité.

Face à lui, il fallait une actrice exceptionnelle et Paula Beer (nommée comme meilleur espoir féminin) l’est indéniablement. Si le film confirme le talent de Pierre Niney, sa capacité à se transformer, à tout pouvoir jouer, à s’impliquer pleinement dans ses rôles, Paul Beer est la révélation du film. Elle incarne brillamment et avec une justesse sidérante la fragilité et la détermination, la force et la douceur d’Anna. Un sublime portrait de femme amoureuse, manipulatrice par bienveillance, blessée et combattante. Pour ce rôle, elle a d’ailleurs reçu notamment le prix Marcello Mastroianni du Meilleur Espoir pour son rôle à la Mostra de Venise.

Omar Sy est bouleversant dans le rôle de Chocolat (le film éponyme aurait aussi mérité davantage de nominations, belle mise en scène classique de Roschdy Zem et scénario impeccable)…et comme un clin d’œil malheureux au film, le talentueux James Thierrée se retrouve nommé comme second rôle.

Gaspard Ulliel, également nommé comme meilleur acteur, est lui remarquable dans le rôle du « roi » Louis dans « Juste la fin du monde » de Xavier Dolan, apportant au personnage une infinie douceur. Dans la lenteur de chacun de ses gestes, dans la tendresse mélancolique de chacun de ses regards et dans chacun de ses silences, il semble crier sa détresse indicible.

Mes critiques des films en lice aux César 2017 (cliquez sur les titres des films pour lire mes critiques en entier).

MAL DE PIERRES de Nicole Garcia

JUSTE LA FIN DU MONDE de Xavier Dolan

DANS LES FORÊTS DE SIBERIE de Safy Nebbou

MOI, DANIEL BLAKE de Ken Loach

Et pour ceux qui veulent vivre la cérémonie comme s’ils y étaient, retrouvez une nouvelle qui s’y déroule intégralement dans mon recueil « Les illusions parallèles » (Editions du 38). Pour en savoir plus et/ou le commander sur le site de mon éditeur, cliquez ici.

Nous ignorons encore à qui sera décerné le César d’honneur.

LISTE DES NOMMES AUX CESAR 2017

Meilleur film

Elle de Paul Verhoeven

Divines de Houda Benyamina

Frantz de François Ozon

Les Innocentes d'Anne Fontaine

Ma Loute de Bruno Dumont

Mal de pierres de Nicole Garcia

Victoria de Justine Triet

Meilleure actrice

Judith Chemla pour Une vie

Isabelle Huppert pour Elle

Marion Cotillard pour Mal de pierres

Virginie Efira pour Victoria

Marina Foïs pour Irréprochable

Sidse Babett Knudsen pour La fille de Brest

Soko pour La danseuse

Meilleur acteur

François Cluzet pour Médecin de campagne

Gaspard Ulliel pour Juste la fin du monde

Omar Sy pour Chocolat

Pierre Deladonchamps pour Le Fils de Jean

Nicolas Duvauchelle pour Je ne suis pas un salaud

Fabrice Luchini pour Ma Loute

Pierre Niney pour Frantz

Meilleur acteur dans un second rôle

Gabriel Arcand pour Le fils de Jean

Laurent Laffite pour Elle

Vincent Lacoste pour Victoria

Vincent Cassel pour Juste la fin du monde

Gaspard Ulliel pour La danseuse

Melvil Poupaud pour Victoria

James Thierrée pour Chocolat

Meilleure actrice dans un second rôle

Nathalie Baye pour Juste la fin du monde

Valeria Bruni Tedeschi pour Ma Loute

Anne Consigny pour Elle

Déborah Lukumuena pour Divines

Mélanie Thierry pour La Danseuse

Meilleur réalisateur

Houda Benyamina pour Divines

Paul Verhoeven pour Elle

François Ozon pour Frantz

Anne Fontaine pour Les Innocentes

Xavier Dolan pour Juste la fin du monde

Bruno Dumont pour Ma Loute

Nicole Garcia pour Mal de pierres

Meilleure espoir féminin

Oulaya Amamra pour Divines

Paula Beer pour Frantz

Lily-Rose Depp pour La danseuse

Noemie Merlant pour Le Ciel Attendra

Raph dans Ma Loute

Meilleur espoir masculin

Nils Schneider pour Diamant Noir

Corentin Fila pour Quand on a 17 ans

Damien Bonnard pour Rester vertical

Kacey Mottet Klein pour Quand on a 17 ans

Jonas Bloquet pour Elle

Meilleur premier film

Cigarettes et chocolat chaud de Sophie Reine

La danseuse de Stéphanie Di Giusto

Diamant noir d'Athur Harari

Divines de Houda Benyamina

Rosalie Blum de Julien Rappeneau

Meilleur documentaire

Dernières nouvelles du cosmos de Julie Bertucelli

Merci patron ! de François Rufin

Fuocoammare, par-delà Lampedusa de Gianfranco Rosi

Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier

Swagger d'Olivier Babinet

Meilleure photographie

Stéphane Fontaine pour Elle

Pascal Marti pour Frantz

Caroline Champetier pour Les Innocentes

Guillaume Deffontaines pour Ma loute

Christophe Beaucarne pour Mal de pierres

Meilleur film étranger

Aquarius

Baccalaureat

La fille inconnue

Toni Erdmann

Manchester by the Sea

Moi, Daniel Blake

Juste la fin du monde

Meilleure adaptation

David Birke pour Elle

Séverine Bosschem, Emmanuelle Bercot pour La fille de Brest

François Ozon pour Frantz

Céline Sciamma pour Ma vie de Cougette

Nicole Garcia, Jacques Fieschi pour Mal de pierres

Katell Quillévéré, Gilles Taurand pour Réparer les vivants

Meilleur court-métrage

Après Suzanne de Felix Moati

Au Bruit des clochettes de Chabname Zariab

Chasse royale de Lise Akoka et Romane Gueret

Maman(s) de Maïmouna Doucouré

Vers la Tendresse de Alice Diop

Meilleur court-métrage d'animation

Café froid de François Leroy et Stéphanie Lansaque

Celui qui a deux âmes de Fabrice Luang-Vija

Journal animé de Donato Sansone

Peripheria de David Coquard-Dassault

Meilleur film d'animation

La jeune fille sans mains de Sébastien Laudenbach

Ma vie de courgette de Claude Barras

La tortue rouge de Michael Dudok de Wit

Meilleur son

Brigitte Taillandier, Vincent Guillon, Stéphane Thiébaut pour Chocolat

Jean-Paul Mugel, Alexis Place, Cyril Holtz, Damien Lazzerini pour Elle

Martin Boisseau, Benoît Gargonne, Jean-Paul Hurier pour Frantz

Jean-Pierre Duret, Sylvain Malbrant, Jean-Pierre Laforce pour Mal de Pierres

Marc Engels, Fred Demolder, Sylvain Réty, Jean-Paul Hurier pour L'Odyssée

Meilleure musique originale

Gabriel Yared pour Chocolat

Ibrahim Malouf pour Dans les forêts de Sibérie

Anne Dudley pour Elle

Philippe Rombi pour Frantz

Sophie Hunger pour Ma vie de courgette

Meilleur scénario original

Romain Compingt, Houda Benyamina, Malik Rumeau pour Divines

Solveig Anspach, Jean-Luc Gaget pour L'effet aquatique

Sabrina B. Karine, Alice Vial, Pascal Bonitzer, Anne Fontaine pour Les Innocentes

Bruno Dumont pour Ma Loute

Justine Triet pour Victoria

Meilleurs costumes

Anaïs Romand pour La danseuse

Pascaline Chavanne pour Frantz

Catherine Leterrier pour Mal de Pierres

Alexandra Charles pour Ma Loute

Madeline Fontaine pour Une vie

Meilleurs décors

Jérémie D. Lignol pour Chocolat

Carlos Conti pour La danseuse

Michel Barthélémy pour Frantz

Riton Dupire-Clément pour Ma Loute

Katia Wyszkop pour Planetarium

Meilleur montage

Loic Lallemand, Vincent Tricon pour Divines

Job ter Burg pour Elle

Laure Gardette pour Frantz

Xavier Dolan pour Juste la fin du monde

Simon Jacquet pour Mal de pierre

Alors que demain seront dévoilés les nommés aux César 2017, la liste des nommés pour la 89ème cérémonie des Oscars qui aura lieu le 26 février prochain au Dolby Theatre de Los Angeles vient d’être dévoilée avec un record pour "La La Land" de Damien Chazelle (ma critique demain), nommé 14 fois, égalant ainsi "Eve" le chef-d'œuvre de Joseph L. Mankiewicz et "Titanic" de James Cameron.

Après son Golden Globe pour son rôle dans "Elle" de Paul Verhoeven (un film que j’ai détesté mais dans lequel elle est remarquable, comme toujours ou presque), Isabelle Huppert est nommée comme meilleure actrice aux Oscars.

Dans la catégorie meilleur film en langue étrangère, sont également nommés le remarquable "Le Client" d'Asghar Farhadi, prix du scénario et de l’interprétation masculine lors du dernier Festival de Cannes mais aussi le magnifique Tanna (prix du scénario au dernier Festival de La Baule.)

Le cinéma français est également représenté dans la catégorie meilleur film d’animation avec "Ma vie de courgette" et "La Tortue rouge" (pour lequel je vous avais fait part de mon enthousiasme dans mon compte rendu du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule).

Les nommés aux Oscars 2017

Meilleur film

"Comancheria"

"Fences"

"Les Figures de l'ombre"

"La La Land"

"Lion"

"Manchester by the Sea"

"Moonlight"

"Premier Contact"

"Tu ne tueras point"

Meilleur réalisateur

Denis Villeneuve, "Premier Contact"

Mel Gibson, "Tu ne tueras point"

Damien Chazelle, "La La Land"

Kenneth Lonergan, "Manchester by the Sea"

Barry Jenkins, "Moonlight"

Meilleure actrice

Isabelle Huppert, "Elle"

Ruth Negga, "Loving"

Natalie Portman, "Jackie"

Emma Stone, "La La Land"

Meryl Streep, "Florence Foster Jenkins"

Meilleur acteur

Casey Affleck, "Manchester by the Sea"

Andrew Garfield, "Tu ne tueras point"

Ryan Gosling, "La La Land"

Viggo Mortensen, "Captain Fantastic"

Denzel Washington, "Fences"

Meilleur second rôle féminin

Viola Davis, "Fences"

Naomie Harris, "Moonlight"

Nicole Kidman, "Lion"

Octavia Spencer, "Les Figures de l'ombre"

Michelle Williams, "Manchester by the Sea"

Meilleur second rôle masculin

Mahershala Ali, "Moonlight"

Jeff Bridges, "Comancheria"

Lucas Hedges, "Manchester by the Sea"

Dev Patel, "Lion"

Michael Shannon, "Nocturnal Animals"

Meilleur scénario original

"Comancheria"

"La La Land"

"The Lobster"

"Manchester by the Sea"

"20th Century Women"

Meilleur scénario adapté

"Fences"

"Les Figures de l'ombre"

"Lion"

"Moonlight"

"Premier Contact"

Meilleur film d'animation

"Kubo et l'armure magique"

"Ma vie de courgette"

"La Tortue rouge"

"Vaiana, la légende du bout du monde"

"Zootopie"

Meilleur film documentaire

"Fuocoammare, par-delà Lampedusa"

"Je ne suis pas votre nègre"

"Life, Animated"

"O.J.: Made in America"

"The 13th"

Meilleur film en langue étrangère

"Le Client"

"Mr. Ove"

"Les Oubliés"

"Tanna"

"Toni Erdmann"

Meilleure musique de film

"Jackie"

"La La Land"

"Lion"

"Moonlight"

"Passengers"

Meilleure chanson originale

"Audition (The Fools Who Dream)", "La La Land"

"Can't Stop the Feeling!", "Les Trolls"

"City of Stars", "La La Land"

"The Empty Chair", "Jim: The James Foley Story"

"How Far I'll Go", "Vaiana, la légende du bout du monde"

Meilleure photographie

"La La Land"

"Lion"

"Moonlight"

"Premier Contact"

"Silence"

Meilleur montage

"Comancheria"

"La La Land"

"Moonlight"

"Premier Contact"

"Tu ne tueras point"

Meilleurs effets visuels

"Deepwater"

"Doctor Strange"

"Le Livre de la Jungle"

"Kubo et l'armure magique"

"Rogue One: A Star Wars Story"

Meilleurs décors

"Les Animaux fantastiques"

"Ave, César !"

"La La Land"

"Passengers"

"Premier Contact"

Meilleurs costumes

"Alliés"

"Les Animaux fantastiques"

"Florence Foster Jenkins"

"Jackie"

"La La Land"

Meilleurs maquillages et coiffures

"Mr. Ove"

"Star Trek Sans limites"

"Suicide Squad"

Meilleur son (montage)

"Deepwater"

"Tu ne tueras point"

"La La Land"

"Premier Contact"

"Sully"

Meilleur son (mixage)

"La La Land"

"Premier Contact"

"Rogue One: A Star Wars Story"

"Tu ne tueras point"

"13 Hours"

Meilleur court métrage de fiction

"Ennemis intérieurs"

"La Femme et le TGV"

"Silent Nights"

"Sing"

"Timecode"

Meilleur court métrage documentaire

"Extremis"

"4.1 Miles"

"Joe's Violin"

"Watani: My Homeland"

"The White Helmets"

Meilleur court métrage d'animation

"Blind Vaysha"

"Borrowed Time"

"Pear Cider and Cigarettes"

"Pearl"

"Piper"

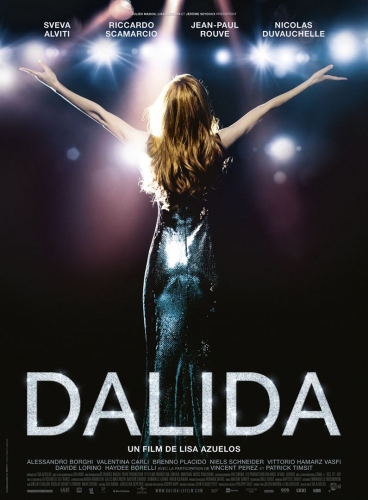

Le biopic (film autobiographique qui, par définition, retrace l’existence de personnalités ayant existé) est un genre cinématographique à la mode, symptomatique d’une époque dans laquelle la notoriété (quelle qu’en soit l’origine) apparaît comme la réussite ultime. Aussi parce qu’il retrace le plus souvent des destins tragiques qui permettent au spectateur de mêler à l’envie et l’admiration, une sorte de pitié consolante, et de se rassurer sur la vanité universelle de l’existence, y compris pour ses idoles. Enfin parce qu’il s’agit, aussi, d’un genre très commercial puisque cela garantit déjà un nombre minimum de spectateurs, ceux qui appréciaient la personnalité disparue. Avec 170 millions de disques vendus, un film sur Dalida dispose indéniablement d’un public acquis.

Voici donc le biopic sur Dalida. Après « La Môme », « Sagan », « J.Edgar » (remarquable), « La dame de fer », « My week with Marilyn ». Après Ali, Ray, Marie-Antoinette, Cloclo… Autant de prénoms comme titres de films qui suffisent à résumer la notoriété de ceux qu’ils désignent et leur potentiel empathique et commercial. Il y eut aussi « Gainsbourg, vie héroïque », un conte, et une libre adaptation, liberté dont était épris celui dont il retraçait une partie du parcours artistique et des histoires d’amour souvent célèbres et tumultueuses, un film en apparence désordonné et confus comme émergeant des volutes de fumée et des vapeurs d'alcool indissociables de Gainsbourg. Le film sur Dalida, s’il n’avait pas la même ambition artistique, n’en est pas moins particulièrement efficace et réussi.

Je suis pourtant allée sans grande conviction découvrir ce nouveau film de Lisa Azuelos, n’étant pas particulièrement sensible aux chansons de Dalida. « Une rencontre », le dernier film de la réalisatrice m’avait laissé le souvenir d’une très belle comédie romantique, une ode moderne et réjouissante aux illusions, portée par des acteurs et une réalisation lumineux. Ce souvenir m’a donc incitée à rencontrer cette « Dalida ».

De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son mariage avec Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe n°1, aux soirées disco, de ses voyages initiatiques en Inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le film Dalida est le portrait intime d’une femme absolue, complexe et solaire... Une femme moderne à une époque qui l’était moins ... Malgré son suicide en 1987, Dalida continue de rayonner de sa présence éternelle.

« Cloclo » retraçait le destin tragique de Claude François, icône de la chanson française décédée à l’âge de 39 ans qui, plus de trente ans après sa disparition, continue de fasciner. Tout commençait (et tout s’expliquait) par son enfance et son adolescence en Egypte auprès d’une mère aimante et d’un père irascible et exigeant dont le travail consistait à contrôler le trafic de la Compagnie du Canal de Suez et qui en, en 1956, lors de la nationalisation du canal de Suez, dut rentrer en France avec sa famille, une humiliation dont il ne se remettra jamais. Une fois la famille, alors désargentée, arrivée en France, Claude fit ensuite ses débuts de musicien au Sporting club de Monaco, ce que désapprouva son père qui souhaitait le voir devenir comptable, refusant alors de lui parler et, jusque sur son lit de mort, il s’y obstinera.

Un artiste se construit sur des failles et c’est par celle-ci, ce silence et cette incompréhension douloureux, que ce biopic sur Claude François expliquait en grande partie la complexité, l’insatisfaction permanente, le perfectionnisme de Claude François mais aussi sa rage de réussir. C’est aussi autour des failles enfantines que s’articule le scénario de « Dalida » . Et c’est ce qui le rend passionnant. Chaque séquence, chaque chanson illustrent une blessure supplémentaire, autant d’éraflures devenant au fil des ans une plaie béante et profonde, provoquant cette douleur indicible masquée par les paillettes et les projecteurs qui a mené à son suicide, comme inéluctable. Dès les premiers plans, l’histoire est placée sous le sceau de la tragédie, les ultimes mots que Dalida écrit avant de se suicider, sa première tentative de suicide et les témoignages de ses proches chez un psychiatre.

L’accent est mis sur l’enfance de Dalida, née Iolanda Cristina Gigliotti au Caire en 1933 dans une famille italienne, qui depuis lors s’est toujours vue laide, une maladie des yeux l’ayant contrainte à porter de grosses lunettes et provoquant les moqueries des autres enfants. Autre point commun et non des moindres avec l’enfance de Cloclo, sa relation à son père, qui explique en grande partie ses souffrances. Le père de Dalida, professeur de violon, accusé de collaboration, Italien dans une Egypte à domination anglaise alors que la Grande-Bretagne est en guerre contre l’Italie, a en effet été fait prisonnier pendant la guerre, dans un camp dans le désert. Il y resta 4 ans. De cet emprisonnement, il revient malade et violent. Dalida souhaitait alors sa mort ( il décéda en 1945) et en portera toujours la culpabilité comme elle portera ensuite la culpabilité des suicides successifs des hommes de sa vie.

Lisa Azuelos a eu la bonne idée de construire un film à l’image de son héroïne, constitué de contrastes : mélancolique et lumineux, à la fois flamboyant (dans les costumes, les reconstitutions des spectacles, les scènes en public) et sombre (dans les scènes plus intimes) comme dans cette scène lors de laquelle, après un triomphe et ses clameurs, Dalida se retrouve dans la solitude glaçante et le silence tétanisant de sa salle de bain. Nous rappelant ce plan : cette image d’elle-même qui se démultiplie dans le reflet d’un miroir, multiples facettes de la femme, plus fragile, que l’icône se doit de dissimuler.

« Dalida » est avant tout un sublime portrait de femme libre, sombre et solaire, très entourée et solitaire, en avance sur son époque. Cette à qui toutes les femmes voulaient ressembler mais qui voulaient « juste être une femme ». Cette femme qui incarnait la vie éclatante et autour de qui la mort semblait toujours rôder. Cette femme qui incarnait la culture populaire mais qui s’intéressait à la philosophe d’Heidegger. Cette femme qui, dans ses chansons qui provoquaient les joies de son public, semblait crier les drames de sa vie (« Mourir sur scène », reprise de « je suis malade », « Pour ne pas vivre seul », « Il venait d’avoir 18 ans »). Cette artiste qui criait les drames de la femme, Iolanda que les projecteurs éblouissants braqués sur Dalida reléguaient dans l’ombre.

Dans le rôle de Dalida, Sveva Alviti crève littéralement l’écran, nous faisant oublier son modèle et le sublimant, sans jamais le singer. D’une justesse sidérante, elle vit son rôle plus encore qu’elle ne l’incarne. Les seconds rôles sont parfaits : Patrick Timsit en Bruno Coquatrix, Jean-Paul Rouve en Lucien Morisse, qui aimait l’artiste avant la femme et a étouffé Iolanda pour créer « leur » enfant, Dalida, Nicolas Duvauchelle, inénarrable avec sa perruque, ses tenues improbables dans le rôle de l’étrange Richard Chanfray alias le Comte de St Germain, Vincent Perez dans le rôle d’Eddie Barclay, mais aussi Ricardo Scarmacio dans le rôle d’Orlando, Alessandro Borghi dans le rôle du ténébreux Luigi Tenco, Niels Schneider dans le rôle du séduisant Jean Sobieski, le seul peut-être à avoir aimé vraiment la femme, avant l’artiste, pour qui elle n’était pas un instrument, même si la frontière toujours semble floue, y compris avec son frère (qui l’aimait avec possessivité) et producteur qui a aussi supervisé le scénario et les différentes étapes de la production du film. On imagine à quel point le montage d’un tel film a dû être un casse-tête et si certains personnages sont sacrifiés, chaque rôle existe et permet de dresser, par petites touches et rencontres successives, le portrait de Iolanda, la femme que dissimulait la star Dalida. Très belle scène du retour en Egypte avec les réminiscences de l’enfance, et ce contraste, saisissant et poignant, entre le passé (omniprésent) et le présent.

Lisa Azuelos signe un biopic captivant, à l’image de son héroïne, populaire, électrique, vibrant d’émotions et de vie, un sublime, touchant et tragique portrait de femme, une reconstitution envoûtante qui fait tomber le masque de Dalida (sans l’écorner et même au contraire la réhabilitant) pour dessiner le visage tourmenté de Iolanda, un cœur malade, celle qui à la fois vivait intensément, chantait sa vie avec flamboyance, et mourait un peu plus sur scène, en chantant les affres de Iolanda et les condamnant paradoxalement à l’ombre et au silence. Des chansons et une histoire, celle des déchirantes souffrances de l’artiste, à l’image du film : intemporelles et universelles. Et bouleversantes. Alors n'écoutez pas les éternels grincheux qui, systématiquement, critiquent le cinéma populaire (au sens noble) lorsqu'il est (et parce qu'il est) hexagonal et, à votre tour, allez rencontrer cette fascinante Dalida.

Copyright : © Sony Pictures Releasing France

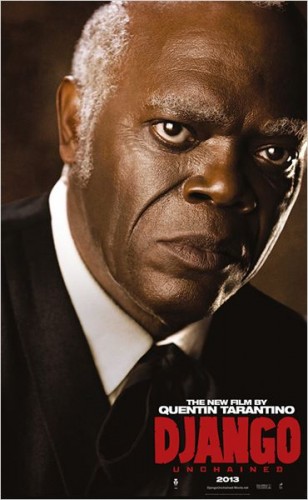

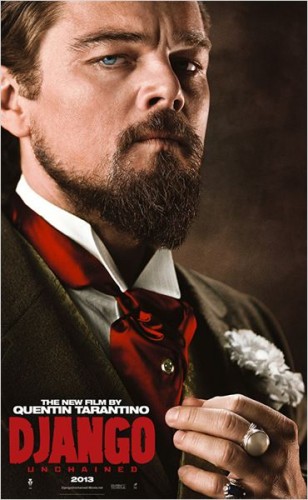

Le western, genre sans doute aujourd’hui (et malheureusement) jugé suranné et dont l’âge d’or s’est achevé il y a quatre bonnes décennies, est devenu une rareté dans la production cinématographique contemporaine et est désormais plus souvent synonyme d’échecs que de succès au box office, à l’exception de quelques films qui le réinventèrent comme « Danse avec les loups » de Kevin Costner (1991, il y a donc 22 ans déjà) ou «Le Secret de Brokeback Moutain » d’Ang Lee (2006). Ce genre codifié est pourtant passionnant, justement parce qu’il est codifié même si le spectateur aime être surpris avec ce qu’il attend. Grâce à Tarantino qui, à la fois, réinvente le western, lui rend hommage et se joue de ses codes, il sera servi… C’est en tout cas en visionnant des films de ce genre, celui du western donc, que le cinéma a commencé à être pour moi un doux mal incurable.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

Mais revenons à notre duo infernal. Il y avait Robert Mitchum et John Wayne dans « El Dorado » de Howard Hawks, Burt Lancaster et Kirk Douglas dans “Règlement de comptes à OK Corral”, de John Sturges, Dean Martin et John Wayne dans « Rio Bravo » de Howard Hawks, Paul Newman et Robert Redford dans «Butch Cassidy and the Sundance Kid », de George Roy Hill…, il y aura désormais Jamie Foxx (Django) et Christoph Waltz (le Dr King Schultz) dans « Django unchained » de Tarantino.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

Ce dernier est un chasseur de primes allemand. Dans le sud des États-Unis, en 1858, un peu plus de deux ans avant la guerre de Sécession, il fait « l’acquisition » de Django (Jamie Foxx), un esclave pour qu’il l’aide à traquer les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche et dont Django connait les visages. En échange, Schultz promet à Django de lui rendre sa liberté lorsqu’il aura capturé les Brittle, morts ou vifs. Les deux compères vont alors faire équipe pour traquer les criminels mais Django, lui, n’a qu’un seul véritable but : retrouver Broomhilda (Kerry Washington), sa femme, dont il a été séparé à cause du commerce des esclaves. C’est dans l’immense plantation du puissant et terrifiant Calvin Candie (Leonardo DiCaprio) qu’elle se trouve et que le Dr Schultz va l’aider dans sa quête pour la libérer. La quête amoureuse va alors être aussi une quête de vengeance, thème cher à Tarantino… « Ils ont pris sa liberté. Il va tout leur prendre. »

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

Un western sur l’esclavagisme, il fallait y penser et s’appeler Tarantino pour avoir le talent pour mettre en scène cette audacieuse idée : "J’aimerais faire un western, mais plutôt que de le situer au Texas, faisons-le à l’époque de l’esclavage. Ce sujet, tout le monde a peur de le traiter. Il faut qu’on l’éclaire nous-mêmes" a ainsi déclaré Tarantino. « Django unchained » est d’abord ainsi un hommage au western comme l’étaient déjà, dans une moindre mesure, « Kill bill » ou « Inglourious basterds ». Dans ce dernier, l’un des premiers plans nous montrait une hache dans un univers bucolique que la caméra de Tarantino caressait, effleurait, esquissait et esquivait, un simple plan résumant le ton de ce film, où la menace plane constamment, où le décalage est permanent, où toujours le spectateur est sur le qui-vive, la hache pouvant à chaque instant venir briser la sérénité…un plan qui aurait tout aussi bien pu ouvrir « Django unchained ». Dans «Inglourious basterds » aussi, déjà, il y avait ce plan magnifique qui est un hommage à « La Prisonnière du désert » de John Ford, c’est pourtant plutôt ici du côté du western spaghetti que lorgne Tarantino avec Django.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

Django est ainsi un personnage emblématique des westerns spaghettis et évidemment du film éponyme de Sergio Corbucci de 1966 (dont l’acteur, Franco Nero, fait d’ailleurs une belle apparition dans le film de Tarantino). C’est aussi évidemment un hommage au cinéma de Sergio Leone, à ce mélange de pesanteur, de mélancolie, d’humour, bref des films qui avaient une « gueule d’atmosphère », sans oublier la musique d’Ennio Morricone également présente dans le film de Tarantino ou encore la musique du compositeur Argentin Luis Enriquez Bacalov qui avait composé la musique du film original de Sergio Corbucci. Inutile de vous préciser que la BO est, comme toujours chez Tarantino, réjouissante.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

Et puis un western n’en serait pas un sans un inénarrable duo de « poor lonesome cowboys » taciturnes comme ceux précités et au lieu de nous en servir un seul, celui de ses protagonistes, Tarantino en oppose ici deux : Django/Schultz face à Candie/Stephen (impitoyable Samuel L.Jackson), habile manière de reprendre les codes du manichéisme du western par ce terrible et judicieux jeu de miroirs et d'ombres qui permet de symboliser le combat du bien contre le mal symptomatique d'un western digne de ce nom même si le personnage de Stephen nuance ce manichéisme, encore plus impitoyable et haineux envers les esclaves que les esclavagistes blancs.

Comme tout film de Tarantino qui se respecte, ce « Django unchained » est évidemment aussi un hommage au cinéma. Le Dr Schultz dit d’ailleurs à Django : « Tu vas incarner un personnage », cela dit dans une chaise comme un metteur en scène le ferait avec son acteur avant d’ajouter « Tu devras rester dans le personnage. Tu peux choisir le costume», comme une mise en abyme, un film dans le film, un jeu dans le jeu, évidemment jouissif pour le spectateur. Plus tard, c’est un célèbre cinéaste qui conduira un convoi comme celui qui conduit « le convoi » de son équipe de tournage. Si « Inglourious basterds » reste pour moi la plus belle déclaration d’amour passionnée au cinéma de Tarantino, un hymne vibrant à tel point que c’est le cinéma qui y sauve le monde, réécrit la page la plus tragique de l’Histoire, en faisant mourir Hitler avec jubilation, « Django » est sans doute un des plus beaux hommages au western qui soit.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

Si ce « Django unchained » est formellement peut-être moins inventif et scénaristiquement plus linéaire que ses autres films ( le producteur Harvey Weinstein avait suggéré de séparer le film en deux parties, comme pour « Kill Bill » mais Tarantino a refusé expliquant que cela ne « marcherait pas avec ce film. C'était une décision consciente dès le tout début de ne pas utiliser mes astuces narratives habituelles... Ici, vous devez suivre le voyage de Django jusqu'à la fin ») , il n’en comporte pas moins des plans et des séquences d’une précision, d’un lyrisme même parfois ou d’une beauté à couper le souffle avec les plans attendus du western comme ceux de ces chevauchées sur fond de ciel enflammé ou de décors enneigés, et même dès le début lorsque Django se découvre au milieu de cette file d’hommes enchaînés ou encore cette scène d’effusion de sang finale qui souille les murs de Candyland en un ballet de violence chorégraphiée effroyablement magnifique. Django Unchained marque ainsi la quatrième collaboration (réussie) entre Quentin Tarantino et le directeur de la photographie Robert Richardson.

Un film de Tarantino n’en serait pas un sans un humour caustique, dans les dialogues évidemment mais aussi dans la mise en scène notamment dans l’irrésistible scène qui ridiculise le Ku Kux Klan (et que je vous laisse découvrir) ou même dans la simple vision du costume de Django sur la charrette tandis que sur le toit une dent se balance ironiquement.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

Comme toujours, Tarantino éprouve visiblement beaucoup de plaisir à diriger ses acteurs et ceux-ci à jouer pour lui, à commencer par Samuel L. Jackson (après « Pulp Fiction », « Jackie Brown », « Kill Bill : Volume 2 » et « Inglourious Basterds ») qui, pour la cinquième fois, tourne ici dans un film du cinéaste, plus redoutable que jamais. Leonardo DiCaprio tourne pour la première fois pour Tarantino et incarne ici son premier rôle de méchant irrécupérable, Calvin Candie, le propriétaire de Candyland, la plantation qui porte son nom, constamment entouré de rouge comme le diable qu’il incarne, roi dans le royaume sur lequel il est tout puissant et despotique. Il confirme une nouvelle fois qu’il est le meilleur acteur de sa génération même si son meilleur rôle reste pour moi celui des « Noces rebelles » en attendant de le voir dans celui de « Gatsby le magnifique », peut-être en ouverture du 66ème Festival de Cannes. Quant à Jamie Foxx, il incarne à la perfection ce héros taciturne, amoureux et vengeur devant "jouer" à l'homme impitoyable pour remplir sa mission.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

Christoph Waltz, prix d'interprétation masculine pour «Inglourious basterds » et ainsi révélation du Festival de Cannes 2009 dans son rôle du colonel nazi Hans Landa a le charisme indéniable pour incarner ici ce dentiste particulier.

Notons que le film a suscité une polémique dans la presse américaine déclenchant les critiques notamment de Spike Lee, ce dernier ne souhaitant pas aller voir le film car le jugeant «irrespectueux» envers ses ancêtres. Une polémique qui n’a pas lieu d’être car justement ce film est d’une certaine manière le plus violent de Tarantino mais parce qu’il est le plus politique, le plus réaliste : terrible violence hors-champ de cet esclave déchiqueté par les chiens, de ce combat entre esclaves. Et cette discussion entre Schultz et Candie sur Alexandre Dumas achève de nous convaincre, si nous en doutions encore, que ce film est tout sauf irrespectueux mais particulièrement malin.

C

C

opyright : © Sony PicturesReleasing France

En huit longs-métrages (seulement), Tarantino a fait de ce néologisme « tarantinesque » la marque d’un univers, celui de films jubilatoires marqués par une violence chorégraphiée comme le seraient des opéras, des films délicieusement bavards d’une violence effroyablement et brillamment magnifiée, avec des dialogues caustiques, des décalages et des montages agréablement audacieux et absurdes même parfois, de BO enthousiasmantes, des hommages vibrants au cinéma avec une explosion (souvent sanguinolente mais récréative) de références cinématographiques, un cinéma de femmes rebelles et courageuses, un hommage à tous les cinémas, de la série B au western : des films débordants d’amour et d’érudition cinématographiques jamais lénifiants ou prétentieux, grâce à un savoureux regard et humour décalés. Ici il réinvente ainsi le western en utilisant et s’affranchissant de ses règles avec cette histoire d’amitié et de vengeance romanesque, de duels et de duos, une nouvelle fois jubilatoire. Tarantinesque évidemment. Il y avait Bond, James Bond, il y aura désormais « « Django. The D is silent », l’esclave héros de western. Le film sort en salles le 16 janvier 2013. Ne manquez pas cette « chevauchée fantastique », ce sublime et original hommage au western et au cinéma. Aussi indispensable et novateur que le remarquable « Johnny Guitar » de Nicholas Ray en son temps. 2H44 que vous ne verrez pas passer.

Copyright : © Sony PicturesReleasing Francec

Alejandro González Iñárritu en est « seulement » à son cinquième long-métrage. C’est difficile à croire tant chacun de ses films a marqué les esprits, par une maîtrise étonnante et un style, dans l’écriture du scénario, la mise en scène et surtout le montage que certains ont jugé excessif mais qui était en tout cas toujours singulier, voire novateur. Après « Amours chiennes », « 21 grammes », « Babel » pour lequel il avait reçu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2006 et après « Biutiful » qui avait permis à Javier Bardem de recevoir le prix d’interprétation masculine à Cannes en 2010, avec ce nouveau film, « Birdman », il a de nouveau récolté les récompenses des professionnels puisqu’il est le grand vainqueur de la cérémonie des Oscars 2015 (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure photographie).

« Birdman », c’est l’histoire d’un acteur, Riggan Thomson (Michael Keaton) qui, à l’époque où il incarnait un célèbre super-héros (qui ressemble à s’y méprendre à Batman que Michael Keaton a lui-même incarné avant de lui-même connaître une traversée du désert), était mondialement connu. Mais de cette célébrité il ne reste qu’une affiche bien embarrassante lui rappelant une notoriété qui n’est plus ce qu’elle était ou ce qu’il voudrait qu’elle soit. Il tente aujourd’hui de monter une pièce de théâtre à Broadway dans l’espoir de renouer avec sa gloire perdue. Cette pièce est inspirée d’une nouvelle de Raymond Carver intitulée « What We Talk About When We Talk About Love ». Durant les quelques jours qui précèdent la première, il va devoir tout affronter : sa famille (son ex-femme, sa fille qui sort de cure de désintoxication), son passé, ses rêves et son ego…

Dès les premières minutes, l’étrangeté savoureuse de ce film qui mêle les genres et ne ressemble à aucun autre saute aux yeux et rassure, aussi (enfin un film qui ose, déroute, se fiche bien de la catégorie de spectateurs auxquels il serait censé devoir s’adresser) : un homme, Riggan, simplement -dé-vêtu, assis, comme suspendu dans les airs. De dos alors qu’il ne rêve à nouveau que d’être sous les feux des projecteurs et au devant de la scène (attention : métaphore). Le spectateur n’est pas au bout de ses surprises, car en plus d’une voix off (sa voix intérieure, celle du personnage qu’il a incarné qui apparaît parfois à ses côtés), le film est tourné et monté de telle sorte que le spectateur a l’impression qu’il ne s’agit que d’un seul plan séquence (à une exception près, au dénouement). De la scène du théâtre à ses couloirs exigus, en passant par les rues grouillantes de New York, la caméra d’une virtuosité époustouflante passe d’un lieu ou d’un personnage à l’autre. A l’image de la vie de l’acteur, les lieux dans lesquels il évolue deviennent un labyrinthe inextricable dans lesquels nous aussi, spectateurs, avons la sensation d’être enfermés.

Déjà dans « Biutiful », le personnage central était encerclé, enserré même par la caméra d’Iñárritu qui le suivait jusqu’à son dernier souffle. L’unité de temps, l’unité de lieu et d’action renforçaient l’impression de fatalité inéluctable. Dans « Biutiful », la construction était plus linéaire que dans « Babel » mais déjà des incursions oniriques ponctuaient un film par ailleurs extrêmement réaliste comme si le seul espoir possible était dans un ailleurs poétique mais irréel, comme c’est d’une certaine manière également le cas dans « Birdman ».

Difficile de ne pas être admirative devant autant de maîtrise et d’audace techniques, certes. « Birdman » a été tourné à New York en trente jours et les transitions sont d’une ingéniosité époustouflante. Les dialogues fusent. Edward Norton est irrésistible dans le rôle de l’acteur qui pousse le réalisme aux frontières de la folie et de la violence (et les dépasse même) mais je dois l’avouer, ce qui m’arrive très rarement au cinéma, j’ai trouvé le temps long…

Au-delà de la prouesse technique, encore une fois admirable, grandiose, jubilatoire, j’ai eu l’impression de voir un énième film dans et sur les coulisses du spectacle et la vie d’artiste (et tant de chefs d’œuvre l’ont précédé : « Eve », «La comtesse aux pieds nus », « Le dernier métro », « Vous n’avez encore rien vu », « The Artist » et tant d’autres) sur le narcissisme, l’égocentrisme, la folie, l’excès ou le manque de confiance (l’un étant souvent le masque de l’autre) des acteurs.

Le film n’échappe pas aux clichés : la fille toxico qui tombe immédiatement dans les bras de l’acteur (Emma Stone, déjà irrésistible dans « Magic in the moonlight » de Woody Allen, juste dans ce rôle, personnage qui aurait pu être intéressant, dommage que son amourette prometteuse soit survolée comme le sont tous les personnages hors de l’univers de Riggan, ce qui peut certes se justifier par son égocentrisme et le parti pris du film –oui, j’aime bien être ma propre contradictrice-), la journaliste qui fait de la critique faute de faire de l’art et qui met tout la frustration générée par le talent artistique qu’elle n’a pas dans la violence et la virulence de ses articles (force est de constater que ce « cliché » n’en est pas tout à fait un et se révèle souvent vrai) . Et puis surtout, plus encore qu’avec les acteurs, Iñárritu n’est pas tendre et se révèle même cynique avec le spectateur. Ce spectateur à qui il faut toujours plus de réalisme et d’explosions pour s’enthousiasmer, Iñárritu poussant l’ironie à mettre lui-même en scène une explosion. Force est de constater que c’est très drôle, cinglant et efficace. J’avoue cependant, sur une thématique similaire, avoir été beaucoup plus touchée par « Sils maria » d’Assayas, moins clinquant mais plus profond.

Le thème de l’incommunicabilité qu’Iñárritu avait traité mieux que nul autre dans « Babel » est à nouveau esquissé ici. Riggan Thomson est ravagé en réalisant avoir filmé la naissance de sa fille et avoir oublié de la vivre. Je commence à en être lasse de ces films qui se croient obligés de mettre des réseaux sociaux pour faire dans l’air du temps et la critique en est ici plutôt pertinente.

Le montage a toujours été au centre des films d’Iñárritu et est donc une nouvelle fois le grand intérêt de celui-ci qui est donc un film inégal porté par d’excellents acteurs, des solos de batterie admirables, une photographie inspirée ( signée Emmanuel Lubezki notamment directeur de la photographie de « Gravity », « Tree of life ») mais qui n’arrive pas à la hauteur du chef d’œuvre clairvoyant qu’était « Babel » qui m’a davantage bousculée, (em)portée. Une originalité indéniable et fascinante dans le montage qui certes aurait mérité peut-être plus d’audace encore dans l’écriture. Je ne peux m’empêcher d’imaginer ce qu’Alain Resnais en aurait fait…

Voyez « Birdman » qui vaut le déplacement pour sa forme ingénieuse mais surtout revoyez Babel qui est plus qu’un film : une expérience et surtout pas un vain exercice de style, un prétexte à une démonstration stylistique ostentatoire. Dans « Babel », la construction ciselée illustre le propos du cinéaste, traduisant les vies fragmentées, l’incommunicabilité universelle. Le montage ne cherche pas à surprendre mais à appuyer le propos, à refléter un monde chaotique, brusque et impatient, des vies désorientées, des destins morcelés. Jamais il n’a été aussi matériellement facile de communiquer. Jamais la communication n’a été aussi compliquée. Jamais nous n’avons reçu autant d’informations et avons si mal su les décrypter. Jamais un film ne l’a aussi bien traduit. Chaque minute du film illustre cette incompréhension, parfois par un simple arrière plan, par une simple image qui se glisse dans une autre, par un regard qui répond à un autre, par une danse qui en rappelle une autre, du Japon au Mexique, l’une éloignant et l’autre rapprochant. Je me souviens de la virtuosité des raccords aussi : un silence de la Japonaise muette qui répond à un cri de douleur de l’Américaine, un ballon de volley qui rappelle une balle de fusil. Un monde qui se fait écho, qui crie, qui vocifère sa peur et sa violence et sa fébrilité, qui appelle à l’aide et qui ne s’entend pas comme la Japonaise n’entend plus, comme nous n’entendons plus à force que notre écoute soit tellement sollicitée, comme nous ne voyons plus à force que tant d’images nous soient transmises, sur un mode analogue, alors qu’elles sont si différentes. Des douleurs, des sons, des solitudes qui se font écho, d’un continent à l’autre, d’une vie à l’autre. Et les cordes de cette guitare qui résonnent comme un cri de douleur et de solitude (le pendant du solo de batterie dans « Birdman »). Un film magnifique et éprouvant dont la mise en scène vertigineuse nous emporte dans sa frénésie d’images, de sons, de violences, de jugements hâtifs, et nous laisse avec ses silences, dans le silence d’un monde si bruyant. Je sais, cet article devait être consacré à « Birdman », mais plusieurs jours après l’avoir vu, il ne m’en reste que quelques plans, certes vertigineux (au propre comme au figuré, d’ailleurs) alors que de « Babel » il me reste la sensation d’avoir vécu une expérience cinématographique hors du commun grâce à la puissance du montage et du scénario et qui n’est pas que cela mais aussi une subtile et brillante radiographie critique de notre époque fébrile, impatiente et amnésique.

Alors que le nouveau film d'Hugo Gélin, "Demain tout commence", connaît un remarquable succès en salles (amplement mérité, retrouvez ma critique ici), ne manquez pas, ce soir, à 20H55 sur NRJ12, son premier long-métrage "Comme des frères". Retrouvez ma critique publiée lors de la sortie du film ci-dessous.

« Comme des frères », c’est l’histoire de trois hommes de trois générations différentes, Boris (François-Xavier Demaison), Elie (Nicolas Duvauchelle) et Maxime (Pierre Niney) qui, a priori, n’ont rien en commun, rien si ce n’est Charlie (Mélanie Thierry), à qui ils étaient tous liés par un sentiment fort et singulier, et qui vient de mourir. Comme elle le leur avait demandé, ils décident de faire ensemble ce dernier voyage qu’elle aurait voulu faire avec eux, direction la Corse et la maison que Charlie aimait tant. 900kms ensemble avec, pour point commun, l’ombre de la lumineuse Charlie, leur chagrin…un voyage après lequel plus rien ne sera tout à fait pareil.

Dès le début de ce film se dégage un charme inexplicable (pléonasme, non ?) qui vous accroche et attache aux protagonistes pour ne plus vous lâcher… Les frères Dardenne (dans un genre de film certes radicalement différent) répètent souvent que ce sont les personnages qui comptent avant les idées et, si la plupart des comédies se contentent d’une bonne idée et d’un bon pitch, négligeant leurs personnages, ici, dans l’écriture du scénario, Hérvé Mimran ( coauteur/coréalisateur d’une autre comédie très réussie qui d’ailleurs présentait aussi cette qualité: « Tout ce qui brille »), Hugo Gélin et Romain Protat, se sont d’abord attelés à construire des personnages forts et particulièrement attachants : le jeune homme lunaire de 20 ans, le trentenaire scénariste noctambule, et l’homme d’affaires, quadragénaire et seul. Trois personnages qui, tous, dissimulent une blessure.

Le chagrin et la personne qui les réunissent annihilent la différence d’âge même si elle est prétexte à un gag récurrent (et très drôle) sur les goûts parfois surannés du personnage de François-Xavier Demaison qui apporte toute sa bonhomie mélancolique et attendrissante et la justesse de son jeu à cet homme qui n’arrive pas -plus- à aimer depuis Charlie. L’autre bonne idée est en effet le casting : outre François-Xavier Demaison, Nicolas Duvauchelle est également parfait, et surtout Pierre Niney. Ici il est lunaire, burlesque même, immature (mais finalement pas tant que ça), attachant, et cache lui aussi derrière sa maladresse, une blessure.

Ce film possède cette vitalité si chère à Truffaut (« Le cinéma c’est la vitalité » disait-il). Une vitalité, un sentiment d’urgence, une conscience du dérisoire de l’existence, de sa beauté mélancolique aussi, et de la tendre ironie qu’inspirent souvent les drames de l’existence, qui changent à jamais le regard sur celle-ci, et que ce film parvient magnifiquement à retranscrire.

Hugo Gélin ne recourt jamais au pathos, l’écueil dans lequel il aurait été si facile de tomber avec un tel sujet, mais montre au contraire qu’une révoltante et cruelle injustice de l’existence, peut donner une autre saveur à celle-ci , le goût de l’essentiel et qu’elle peut avoir la capacité de (re)créer des liens, ici quasiment fraternels. Plutôt que de nous montrer Charlie malade et agonisante, il nous la montre telle que la voyaient ses trois amis, radieuse, viscéralement vivante et lumineuse, par une série de flashbacks judicieusement amenés qui retracent le lien si particulier que chacun d’entre eux entretenait avec elle mais aussi la manière dont le quatuor devenu trio s’est construit avec, notamment, la très belle scène chaplinesque sur leur première rencontre, intelligemment placée au dénouement.

Le scénario (qui a le mérité d’être original, de n’être pas l’adaptation d’une BD ou d’un livre, ou la transposition de sketchs d’humoristes désireux de passer derrière et/ou devant la caméra comme c’est très-trop-souvent le cas), sensible, qui nous révèle les liens entre les personnages par petites touches et alterne intelligemment entre rires et larmes, est aussi servi par des dialogues savoureux. Tant pis si certains aspects sont peut-être plus prévisibles comme le prénom donné au bébé de l’un d’entre eux, cela fait aussi partie des codes de ce genre de film.

De ces trois (quatre)-là, vraiment irrésistibles, émane une belle complicité, une alchimie même, à cause de laquelle ou plutôt grâce à laquelle nous les laissons avec regrets nous frustrant presque de n’en savoir pas plus… Un quatuor qui m’a parfois rappelé celui de « Père et fils » de Michel Boujenah qui mettait ainsi en scène un père et ses trois fils. Le tout est servi par une belle photographie signée Nicolas Massart ( avec des plans que certains cyniques jugeront sans doute clichés, comme ce plan de soleil, reflet d’un nouveau jour et de l’espoir qui se lèvent), un film d’une gravité légère à la fois tendre et drôle, pudique et espiègle: en tout cas, charmant et qui prouve qu’une comédie peut sonner juste et actuelle sans recourir systématiquement au trash ou au cynisme.

Ajoutez à ce casting impeccable, ce scénario et ces dialogues réjouissants, cette photographie lumineuse, la musique ensorcelante du groupe Revolver et vous obtiendrez ce road movie attachant et la comédie tendrement mélancolique qui, comme chez Claude Sautet, célèbre l’amitié, qu’elle soit amoureuse ou plus fraternelle et vous fait furieusement aimer la vie. Alors, n’attendez plus, allez voir sans hésiter Boris, Elie, Maxime et les autres!

« Comme des frères » a été récompensé aux festivals de cinéma de La Réunion et de Sarlat et Pierre Niney, pour ce film, a fait partie des révélations pour le César du meilleur espoir masculin 2013.