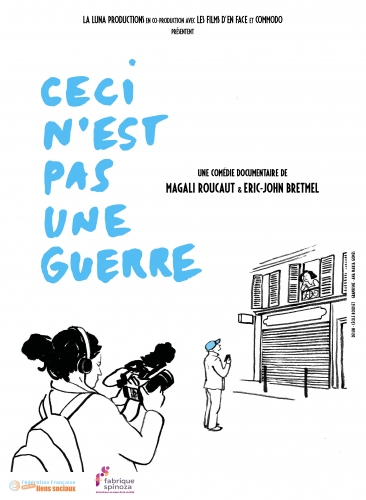

Critique de CECI N’EST PAS UNE GUERRE de Magali Roucaut et Eric-John Bretmel (au cinéma le 16 avril 2025)

« Un film, ça se construit comme un vers latin, à partir du dernier mot de la phrase, avec du rythme. » Jean Rouch

Ou à partir de la dernière image. Comme une fenêtre qui s’éclaircit par exemple, nettoyée. Une fenêtre comme une ouverture sur le monde qui, malgré son illogisme, prend alors tout son sens, un sens en tout cas, et qui vous laisse profondément émus.

Mais revenons au début. Cela commence par la voix du Ministre de l’Intérieur de l’époque qui annonce le confinement : « Les règles sont simples. Restez chez vous. C’est ainsi que vous serez des alliés de notre guerre contre le COVID-19. […]Tout ce qui peut paraître anodin en temps normal est interdit. Il est question de vie et de mort. » Entendue cinq ans après, cette déclaration particulièrement anxiogène révèle toute l’absurdité de cette période insensée dont le temps carnassier a déjà effacé le souvenir pour beaucoup. Une absurdité avec laquelle jouent et jonglent brillamment les deux réalisateurs, Magali Roucaut et Eric-John Bretmel.

Dans un Paris aux allures de science-fiction, où la loi impose de rester chez soi, les deux amis, Magali (Magali Roucaut) et Eric John (Eric-John Bretmel) donc, s’aventurent à travers les rues désertes pour essayer de réinventer le lien aux autres, là parfois comme eux, comme des fantômes errants. En parallèle, Eric-John converse par téléphone avec son père. Le médium et le contexte permettent la confidence. La période, avec ses attestations, ravive les souvenirs de la Seconde Guerre Mondiale par lesquels ce dernier est hanté, il les raconte à son fils. Les réminiscences sont d’autant plus fortes que Raïa, la sœur du père du cinéaste et donc la tante de ce dernier est décédée quelques jours avant le début du confinement.

Après la voix de Castaner, un graphique nous fait visualiser la progression effrayante du nombre de décès par pays. Eric-John, que nous ne voyons pas encore, filme le nettoyage assidu de ses mains et de ses objets. Le film commence donc ainsi, par un prologue à l’intérieur de son appartement filmé à l’iPhone, en vertical. Un format qui cadenasse la perspective, qui enferme le regard, tout comme Eric-John est claquemuré mentalement et physiquement. Ses gestes sont accompagnés par ses conversations téléphoniques avec son amie, la coréalisatrice. Les images d’une soirée viennent s’intercaler, une soirée organisée dans l’appartement d’Eric-John, des images filmées quelques jours avant le confinement, des images qui apparaissent alors comme celles d’un autre temps. « T'organises ces soirées mais tu t'amuses pas. T'aimes pas la fête, t'aimes juste les gens » lui dit Magali. Et cet amour des gens, ce film le reflète magnifiquement.

Magali propose à Eric-John de filmer la ville. Le tournage permettrait de s’affranchir du périmètre imposé par le confinement. Alors, Eric-John descend les escaliers de son immeuble et nous embarque avec lui dans sa quête de souffle qui deviendra aussi celle d’un passé familial, bouleversant.

Générique. Ceci n’est pas une guerre. Mais cela y ressemble. Et cela en rappelle une autre. Le titre à la Magritte donne une idée du ton mais aussi du sujet du film qui interroge, comme Magritte le fit avec ses toiles, l’interprétation du monde environnant. Une traque de l’étrangeté aussi qui révélera l’absurdité de la période, grâce notamment au caractère burlesque du « personnage » Eric-John qui déambule dans les rues, le visage à demi dissimulé par sa casquette, et son masque parfois, apeuré mais curieux des autres, et à l’affût de la poésie étrange du présent.

Le film a été financé par une campagne de financement participatif. En cinq semaines, plus de 240 soutiens avaient déjà été obtenus parmi lesquels celui d'un cinéaste qui a lui aussi si bien immortalisé Paris, Cédric Klapisch. Le long-métrage se construit par un dialogue entre deux formats d’images, une image verticale prise avec le téléphone d’Eric-John et l’autre, plein écran, d’une caméra cinéma, celle de Magali. Eric-John filme chez lui, avec son iPhone, et Magali filme dans la ville avec sa caméra. Eric-John est ainsi le personnage principal, singulier, décalé, attachant, entre « Buster Keaton et Moretti » comme le dit si justement Magali.

Loin de moi l’idée de me moquer car je me suis beaucoup reconnue dans ses gestes obsessionnels, sans doute ceux aussi de personnes fortement éprouvées par un deuil, qui connaissent la fragilité de la vie, et la perfidie de la mort. Cela donne lieu à des scènes particulièrement cocasses que nous regardons toujours avec tendresse, celle aussi qui parsème ce film. De la course avec la pizza pour ne pas qu’elle refroidisse. Au rire et au regard circonspect de son ami à qui il demande de se passer scrupuleusement du gel hydroalcoolique entre les doigts. Sans oublier le récit de ce concept particulier de faire la queue devant la caisse du cinéma sans y aller, pour créer du lien social. Et c’est aussi à cela qu’aspire ce film, avant tout : créer du lien dans cette période déshumanisante.

Toute la richesse du montage et toute la force du film consistent à entrelacer subtilement deux récits. L’histoire familiale d’Eric-John, aussi passionnante que tragique, va en effet peu à peu se révéler, et l’émotion nous envahir. Un autre fantôme, du passé, va ainsi (re)surgir, une autre forme de gravité derrière la légèreté. C’est finalement le récit de deux libérations : du récit du passé, de l’enfermement et de l’angoisse liée au covid. Le montage va habilement entrecroiser les deux formes de filmage et de récits. Le film est le témoin de cette période ubuesque mais il raconte donc également une histoire singulière avec ses expressions aujourd’hui tellement incongrues : « On en profite pour faire une fenêtre si ça te dit. »

Le film révèle autant l’humanité que l’inhumanité suscitées par cette période, une inhumanité révoltante, comme ces deuils à distance, entravés, empêchés même, sans le moindre contact humain. Cela interroge aussi forcément la docilité de chacun à cette période et l’acceptation de l’inacceptable. C’est aussi la rencontre avec une galerie de personnages attachants, abasourdis mais imaginatifs souvent.

La poésie n'est jamais bien loin. Les flaques d’eau qui reflètent des silhouettes. Les chemises qui sèchent entre les immeubles et qui flottent dans le vent. La poésie des rues de Paris vides et fascinantes. Les Bella ciao ou Paroles, paroles chantés aux fenêtres. Et cette célèbre et non moins sublime chanson de Bashung, La nuit je mens, entonnée dans un terrain vague, qui suspend le vol du temps, qui crée du lien là aussi. Et de la beauté brute.

Parfois, tout en parlant au téléphone, Eric-John dessine, par exemple une chaise à laquelle feront ensuite écho des photos de ce même meuble. Ce film est cela aussi. Une histoire d’échos. Des échos entre le passé et le présent. Entre les fantômes. Les siens, les nôtres. « Pourquoi matérialiser le fantôme par toi ? » demande ainsi Magali à Eric-John. « Moi, je fais le film quasiment pour le fantôme. » répondit-il. Le film bascule subrepticement vers l’intime suggéré pudiquement dès le début quand Eric-John évoque ce qu’il a emporté de l’appartement de sa tante, « la lampe avec laquelle elle lisait tout le temps. Et la tasse du chat. » « Quand je passais chez elle, c'était cela du thé, des nouveaux livres du chocolat noir. » Peu à peu se construit le récit de l’histoire de cette tante qui sauva la vie de son père quand il était enfant pendant la guerre, et dont on comprend l’importance qu’elle eut pour la famille, et pour Eric-John. Un récit fort et poignant qui colore alors le film d’une profondeur mélancolique qui s’insinue peu à peu dans les rues vides et dans le cœur du spectateur. Ce film, c’est aussi le portrait de cette femme magnifique de courage qui jusqu’à ses derniers instants se soucie du bien-être de ce frère à qui elle a sauvé la vie. Et ce « bonne fin de route » qu’elle prononça lors de ses derniers instants, comme le rapporte son frère, nous fait chavirer.

Un film tragi-comique à la fois simple et profond, émaillé de tendresse, de drôlerie, de fantaisie, de singularité, de poésie, de sensibilité, porté par des musiques judicieusement choisies, de Bashung à Mika (surgissant d'une fenêtre, un à-propos Take it easy), Les baisers n’empêchent pas la peine de Garance Bauhain, Tumbalalayka interprétée par Theodore Bikel, La Symphonie n°9 en mi mineur, B.178 (op.95) Du Nouveau Monde de Antonín Dvořák, Everywhere Home de YOM, une musique par laquelle se termine le film qui nous arrache quelques larmes salvatrices. Un portrait d’une époque angoissante, surréaliste, absurde, d’une ville étrangement sublime, d’un personnage burlesque et attachant, et d’une femme dont cette guerre qui n’en est pas vraiment une ravive le souvenir de l’héroïsme lors d’une autre. Un film qui instille de la légèreté dans la gravité, et qui révèle et recèle surtout beaucoup d’humanité et de profondeur.

Un film sur la solitude exacerbée par cette période insensée mais aussi sur la force des liens qui sauvent. Un film au montage intelligemment rythmé. Un film dont les personnages (présents ou les "fantômes" évoqués) et les images nous hantent joyeusement après la projection. Un film d’échos réconfortants qui font écho. Comme cette phrase que prononce un ami d’Eric-John « Mon monde idéal ? Le plus important dans la vie, c'est la vie. » Un film de fantômes sur la force de la vie, et la survivance des morts dans le cœur et la mémoire des vivants. Un comédie documentaire qui marie subtilement les contraires et les paradoxes. Saisissant. Ceci n'est pas une guerre mais un moment de paix, comme un pansement sur nos bleus à l'âme.

(Je vous invite à suivre le compte Instagram de @cecinestpasuneguerre, vous y découvrirez notamment la formidable bande-annonce dans laquelle figure visuellement le sourire empreint de bienveillance et de malice d'un héros du film dont vous ne percevez que la voix dans le long-métrage...).