Ce soir, ne manquez pas deux très beaux films iraniens "Les chats persans" de Bahman Ghobado (à 20H45) et "Téhéran" de Nader T.Homayoun (à 23H25) avec, entre les deux, un reportage sur le cinéma iranien, la dernière vague. Retrouvez également ci-dessous mon interview du réalisateur T.Hamayoun.

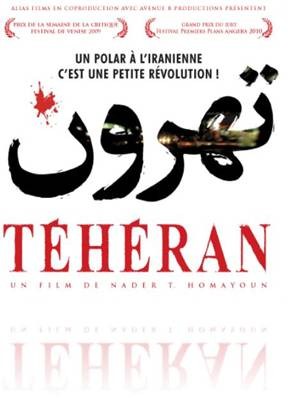

Après l'excellent film de Bahman Ghobadi « Les Chats persans » que je vous recommande vraiment de voir en DVD si vous l'avez manqué lors de sa sortie (cliquez ici pour lire ma critique et voir mes vidéos de l'équipe du film), un autre film iranien iranien sortira demain sur les écrans, il s'agit donc de « Téhéran » de Nader T. Homayoun, un film qui a obtenu le prix de la semaine de la critique au Festival de Venise 2009 et le Grand Prix du Jury au Festival Premiers Plans d'Angers 2010.

Synopsis : Ebrahim (Ali Ebdali) quitte sa famille et va tenter sa chance à Téhéran mais dans cette jungle urbaine où tout se vend et tout s'achète, le rêve peut rapidement virer au cauchemar. Mêlé malgré lui à des trafics mafieux, Ebrahim a-t-il encore une chance de s'en sortir ?

Nader T.Homayoun est parti d'une rumeur persistante selon laquelle, à Téhéran, des mendiants voleraient des bébés pour faire la manche. Ebrahim, parti à Téhéran considéré par beaucoup d'Iraniens comme l'Eldorado, est l'un d'eux... Tandis qu'il se fait voler le bébé avec lequel il faisait la manche, sa femme, enceinte, le rejoint à Téhéran.

Nader T.Homayoun a pris prétexte de la réalisation d'un documentaire sur Téhéran pour pouvoir réaliser son film qui, au-delà de l'aspect documentaire qu'il comporte bel et bien, est « un polar à l'iranienne » et même un thriller social.

A travers les péripéties d'Ebrahim (interprété avec conviction par Ali Ebdali), nous découvrons Téhéran, ville bouillonnante et tentaculaire. Une ville qui vit, vivre, palpite, bouillonne, rugit mais aussi une ville blessée, une ville qui connaît une vraie ségrégation sociale et une expansion mais aussi une pauvreté grandissantes et les trafics en tous genres, c'est pourquoi le titre iranien est « Tehroun », le nom argotique et populaire de Téhéran. C'est en effet le visage sombre de Téhéran qu'il nous dévoile ici et à travers elle le portrait sans concessions de la société iranienne, une société qui ne croit plus en rien, corrompue par l'argent. Ebrahim lui-même change, la pauvreté le contraint à l'aliénation et même sa femme dit ne plus le reconnaître. Nader T.Homayoun nous fait découvrir une ville où règle le cynisme et où tout est en effet bon pour « faire de l'argent » : prostitution, vol et vente d'enfants, vente de drogue, prêt islamique détourné de sa fonction initiale, voleurs se faisant passer pour des pasdaran et débarquant dans des fêtes (interdites)...

Difficile de dissocier ce film de ses conditions de tournage qui en épouse d'ailleurs le sentiment d'urgence : tourné en 18 jours sans autorisation. D'après son réalisateur, « il est impossible qu'il soit distribué en Iran pour l'instant. » Tourné à la fin du premier mandat d'Ahmadinejad il montre que la répression et la rigueur s'accompagnent d'une véritable impunité. Contrairement aux « Chats persans », les forces de l'ordre ne sont jamais montrées mais, invisibles, elles n'en sont que plus présentes, ce nouveau et sombre visage de Téhéran en étant la conséquence.

Là où « Les chats persans » laissait entrevoir une lueur d'espoir « Téhéran » montre un peuple désenchanté qui, à l'image de la dernière scène, suffoque et meurt, et ne parvient pour l'instant qu'à retarder de quelques jours cette inéluctable issue. Un premier film particulièrement réussi, autant un thriller qu'un documentaire sur une ville et un pays qui étouffent et souffrent. Un cri de révolte salutaire, une nouvelle fenêtre ouverte sur un pays oppressé.

Interview de Nader T.Homayoun:

Il y a quelques semaines, on me proposait de rencontrer le réalisateur de "Téhéran", Nader T.Homayoun, pour l'interviewer. A mon grand regret, j'ai dû décliner l'invitation à la dernière minute mais ce dernier a eu la gentillesse de répondre à mes questions par écrit. Je l'en remercie de nouveau vivement et je vous conseille vraiment de lire ses réponses qui apportent un bel éclairage à ce film que je vous recommande d'ailleurs. Je vous rappelle au passage que "Téhéran" figurait en compétition du 2ème Festival du Film Policier de Beaune, catégorie "sang-neuf".

Il y a quelques semaines, on me proposait de rencontrer le réalisateur de "Téhéran", Nader T.Homayoun, pour l'interviewer. A mon grand regret, j'ai dû décliner l'invitation à la dernière minute mais ce dernier a eu la gentillesse de répondre à mes questions par écrit. Je l'en remercie de nouveau vivement et je vous conseille vraiment de lire ses réponses qui apportent un bel éclairage à ce film que je vous recommande d'ailleurs. Je vous rappelle au passage que "Téhéran" figurait en compétition du 2ème Festival du Film Policier de Beaune, catégorie "sang-neuf".

Quel a été l'élément déclencheur de votre projet ? L'envie de faire un film sur Téhéran ? De montrer un autre visage de cette ville ? Ou bien de réaliser un « thriller social » ?

Il est plus facile de répondre à cette question après coup. Au départ, votre projet de film oscille entre plusieurs désirs. Vous allez un peu dans toutes les directions pour trouver le ton et la forme adéquates. Je voulais d'abord faire un film de genre. Je trouvais que le cinéma iranien ne donnait pas assez d'importance au cinéma de genre, et que cette omission devenait même préjudiciable, car elle nous enfermait dans une certaine forme de cinéma qui commençait à sentir le formalisme. Néanmoins, je tenais à ce que le récit se passe à Téhéran. Et pour filmer Téhéran, je souhaitais être au plus proche de la température de la ville. Capter sa fièvre plus exactement, car Téhéran est pour moi une ville malade, elle a une infection. Ces deux approches à la fois sociale - presque sociologique - et urbaine, et en même temps très cinématographique devaient trouver une forme. La veine « thriller social » est donc apparue au fur et à mesure du développement du projet tant à l'écriture qu'au moment des repérages, puis évidemment au tournage.

Votre film comporte aussi un aspect documentaire ? La fiction était-elle votre choix d'emblée ou avez-vous hésité à réaliser un documentaire sur Téhéran ?

Faire un documentaire sur ou à Téhéran ne m'intéressait pas. Je sortais justement d'un documentaire qui m'avait pris 4 ans (Iran, une révolution cinématographique), et j'avais une véritable envie de fiction. Pour moi, il s'agissait de faire un film de genre qui aurait une dimension documentaire. La forme documentaire est presque pour moi dans ce film un exercice de style, dans le sens le plus noble du terme. Une forme qui permet au spectateur de plonger plus aisément dans la chaudière de Téhéran.

J'ai lu que vous étiez parti d'une rumeur selon laquelle des mendiants voleraient des bébés pour les accompagner dans leur mendicité. Avez-vous reçu des témoignages en ce sens depuis la réalisation du film ?

Je n'ai pas fait de recherches particulières dans ce sens-là, car je ne voulais pas brider mon fantasme, qui est aussi un fantasme collectif en Iran. Tout le monde est à peu près sûr en Iran que les bébés que l'on voit dans les bras des mendiants ne leur appartiennent pas. Mes recherches étaient de tout ordre, et elles se sont recentrées sur les ambiances urbaines, les choix des quartiers et des rues, les choix de la figuration, des passants, des « gueules » comme on dit dans le jargon, mais aussi dans le vocabulaire des dialogues.

Vous avez choisi de ne jamais montrer les forces de l'ordre mais finalement il me semble que cette absence rend l'Etat encore plus présent et surtout sa responsabilité encore plus présente, la pauvreté en étant une conséquence mais aussi le cynisme qui s'empare d'une partie de la société. Etait-ce un choix délibéré de votre part de ne jamais les montrer ?

Oui, tout à fait, je ne voulais pas mêler l'Etat à ça. Je trouvais que cette absence rendait la société iranienne plus dangereuse, plus inquiétante, « laissée pour compte ». Il y a un coté rassurant dans l'apparition de la police à la fin de certains films. Comme si on essayait de nous dire : « ne vous inquiétez pas, au final, ils sont toujours là pour vous sauver » ; un peu à l'image de l'arrivée de la cavalerie à la fin des westerns. Or, dans Téhéran, vous sentez la présence de la police et des forces de l'ordre, mais elle n'est pas rassurante. Vous ne vous sentez pas à l'aise. Tout est possible avec eux.

Il y avait aussi une autre raison pour laquelle j'ai évité de montrer les forces de l'ordre. Souvent dans les films, cette présence est un gage donné à l'état pour faire passer le film à travers les mailles de la censure. Je veux dire plus précisément que la présence des forces de l'ordre à la fin des films, et la fait que le dénouement de l'histoire passe par eux, est une garantie de la moralité du film. Leur absence dans le film est aussi un acte politique.

Pensez-vous que faire du cinéma en Iran est aujourd'hui une forme de résistance ? Je pense à votre film mais aussi à un autre très beau film « Les chats persans » de Bahman Ghobadi qui s'est également heurté à beaucoup de difficultés.

Faire des films partout dans le monde est devenu un acte de résistance. Face à la montée de la consommation d'images faciles et face à cette espèce de cannibalisme ou plus exactement face à cet aspect fast-food des images, quand un cinéaste essaye de faire un cinéma différent, avec une durée et un style différent, forcément il fait acte de résistance. Faire des films en Iran est difficile, mais je crois qu'on peut dire la même chose pour un cinéaste français ou américain... Les dangers ne sont pas les mêmes, mais il faut prendre des risques.

Ce que l'on peut dire en revanche pour les cinéastes iraniens, c'est qu'ils ont une double mission. La première est de faire des images et raconter des histoires, ils la partagent avec tous les cinéastes du monde. En revanche, un cinéaste iranien a aussi pour mission d'éveiller le regard du monde, même de façon très modeste, sur ce qui se passe dans son pays, car l'image de l'Iran n'appartient plus depuis longtemps aux Iraniens. Et les cinéastes iraniens sont devenus malgré eux les ambassadeurs de leur pays.

Votre film et celui précédemment évoqué ont d'ailleurs en commun d'avoir Téhéran pour protagoniste, une ville bouillonnante, tentaculaire mais aussi victime de ségrégation sociale. Dans quelle mesure cette ville est-elle pour vous différente des autres capitales ?

Téhéran ressemble à beaucoup d'égard aux autres mégapoles du monde, avec les mêmes problématiques connues et reconnues dans ce genre de cité. Mais ce qui change en Iran, c'est qu'en plus des difficultés sociales, les habitants de Téhéran souffrent d'un autoritarisme religieux et politique. Votre liberté individuelle n'est pas la même à Téhéran qu'à Mexico, même si à beaucoup d'égard, ces deux mégapoles endurent des mêmes maux. Un exemple simple : un ouvrier iranien ne peut à la fin de sa journée, se payer une bière pour se détendre.

Téhéran m'intéressait aussi parce que c'est la ville où tous les espoirs sont possibles, ou en tout cas, les gens de province ont ce fantasme. La capitale est devenue une ville très hétéroclite où l'on peut trouver des gens des quatre coins du pays. En somme Téhéran, vues sa dimension et sa population, est un micro-Iran, et devient par conséquent une métaphore du pays.

Finalement le sentiment d'urgence lors des conditions de tournage est le même que celui ressenti par Ebrahim et ces difficiles conditions de tournage donnent aussi l'impression de servir le sujet. Y a-t-il des scènes auxquelles vous avez dû renoncer ? Ou, au contraire, d'autres scènes sont-elles nées de ces contraintes ?

Je suis allé sur le plateau avec un scénario flottant. Je veux dire que rien n'était figé, tout pouvait changer sur le plateau notamment pour faire face aux contraintes du quotidien. J'ai beaucoup d'exemples. Pêle-mêle, il me vient à l'esprit la scène du concessionnaire. J'étais censé tourner la scène dans une boutique de vêtements très chics à Téhéran, mais le propriétaire nous a lâché à la dernière minute. Un ami d'un ami d'un ami connaissait un concessionnaire. Nous avons réécrit les dialogues en fonction du nouveau décor et du nouveau métier. Cerise sur le gâteau, les murs étaient couverts de miroirs. Un bonheur pour moi, un calvaire pour le chef'op. la scène a pris, je trouve plus de poids. Le concessionnaire vend des bébés comme des voitures.

Ce qui m'a aussi frappée, c'est votre vision sombre de l'Iran, « Téhéran » montre un peuple désenchanté qui, à l'image de la dernière scène, suffoque et meurt. La caméra s'éloigne alors comme si on regardait cela de loin, avec une relative indifférence. Partagez-vous ce pessimisme ou votre film reflète-t-il le sentiment général du peuple iranien ?

La dernière scène du film reflète très bien ma vision des choses pendant le tournage et la raison pour laquelle j'ai réalisé ce film : l'impuissance. Le peuple iranien n'est pas indifférent mais reste impuissant face à ce qu'on lui impose et ne réagit pas ou pas assez. Les choses ont beaucoup changé depuis les dernières élections et tant mieux. Il y a eu un sursaut national, une renaissance qui n'a pas l'air de faiblir. Le placement de la caméra dans la dernière scène n'est pas un éloignement par rapport à la réalité de la vie, elle évoque au contraire notre impuissance à prendre notre destinée en main, comme si on nous gardait à distance. Nous restons spectateur et non pas acteur de la pièce dans laquelle nous sommes censés jouer le rôle principal.

Pensez-vous que votre film pourra sortir en Iran ?

Je ne sais toujours pas. J'aimerais beaucoup. Je vais très prochainement envoyer une copie du film, avec un dossier de presse. La balle sera ainsi dans le camp du Ministère de la Culture et de l'Orientation Islamique.

Avez-vous d'autres projets ? Pensez-vous qu'il sera encore plus difficile pour vous de tourner en Iran après ce film ?

J'ai un autre projet que j'aimerais tourner cet hiver en Iran. Une comédie romantique à Téhéran, un film très différent dans la forme et dans le fond. Je vais me battre pour faire ce film en Iran, comme tout le monde. Pour le moment, je me concentre sur l'écriture. À chaque jour suffit sa peine. On ne sait pas de quoi demain est fait.

Critique "Les chats persans" de Bahman Ghobadi

La semaine dernière, à l'UGC des Halles avait lieu, en présence de l'équipe du film, l'avant-première du dernier film de Bahman Ghobadi tourné en Iran « Les Chats persans ». Le débat qui a suivi la projection était d'autant plus passionnant et instructif que rares sont les citoyens iraniens, et a fortiori les artistes, dont les voix, toujours et plus que jamais censurées dans leurs pays, portent jusqu'à nous. Et quand la voix est à la fois un instrument musical mais surtout politique et l'instrument des aspirations à la liberté, la force et la beauté de la musique qui l'accompagne ne peuvent qu'être amplifiées.

Ces voix, ce sont d'abord celles d'une jeune femme Negar (Negar Shaghaghi) et d'un jeune homme Ashkan (Ashkan Koshanejad) musiciens qui, à leur sortie de prison décident de monter un groupe. Ils parcourent donc Téhéran à la rencontre d'autres musiciens underground en tentant de les convaincre de les accompagner et de quitter l'Iran et de monter un grand concert clandestin pour financer leur fuite. N'ayant aucune chance de se produire à Téhéran, ils rêvent en effet de sortir de la clandestinité et de jouer en Europe, mais ils n'ont ni l'argent ni les passeports nécessaires pour cela... Ils font alors la rencontre de Nader (Hamed Behdad) qui les accompagne dans leurs démarches.

Au-delà de son (réel) intérêt cinématographique, « Les chats persans » ont d'abord et avant tout un intérêt historique et politique mais tout le talent (cinématographique donc) de Bahman Ghobadi provient justement du fait que jamais cet aspect politique n'est surligné, tout en étant omniprésent. Rarement le hors champ, auquel il recourt avec beaucoup de pudeur et d'habileté, aura eu autant de force, autant la capacité de nous bouleverser, de faire basculer une scène a priori légère dans la brutalité, ne donnant jamais vraiment de visage à ces intolérables intolérants, coupant à l'instant où l'émotion pourrait s'exprimer (scène plongée dans le noir ) exprimant ainsi par le montage la censure (politique et même émotionnelle) mais aussi une extrême pudeur qui renforce encore la puissance du propos.

Ces musiciens sont ainsi comme ces chats et ces chiens qui en Iran n'ont pas le droit de sortir dans la rue. Les chats en Iran ont donc une grande valeur et notamment les chats persans (d'où le titre), comme ces musiciens si précieux et condamnés à la clandestinité. Une scène d'une brutalité redoutable exprime ainsi cette menace constante, perverse et insidieuse, cette violence absurde, et la similitude de leurs conditions, hommes et animaux étant pareillement condamnés à se terrer... La réalité de la répression, insupportable, surgit quand on s'y attend le moins, brusquement, et le message n'en a alors que plus de vigueur.

Le hors champ c'est aussi celui des conditions de tournage : la co-scénariste Roxana Saberi arrêtée en Iran et accusée d'espionnage (vivant actuellement aux Etats-Unis), ce film tourné clandestinement en 17 jours sans autorisation et qui ne sortira jamais en Iran, des acteurs qui ont quitté l'Iran pour la Grande-Bretagne juste à la fin du tournage, une musique occidentale quasiment interdite par les autorités...

Dans un pays comme le nôtre où la musique a même sa fête, comment pouvons-nous imaginer qu'une telle chose soit possible ? Qu'il faille se cacher dans des sous-sols pour pouvoir jouer de la musique (ou faire inlassablement le tour de la ville en voiture pour répèter dans l'habitacle, protégé des oreilles indiscrètes), un monde parallèle étrange et fascinant où, pour simplement s'exprimer, il faut sans cesse se cacher. Des autorités. Des bassidji. De la population. Des voisins. Comment peut-on imaginer que l'on risque des coups de fouet pour simplement jouer quelques notes de musique? Bahman Ghobadi donne ainsi des images et des visages à une réalité que même les Iraniens ignorent (comme en ont témoigné certains Iraniens présents dans la salle lors de l'avant-première), celle de ce bouillonnement musical underground qui exprime à la fois l'audace, la révolte, l'imagination, la fureur de vivre de la jeunesse iranienne qui manifeste, et même joue de la musique ou dans des films au péril de sa vie.

Si le film porte en filigrane un message politique et de liberté, le véritable héros du film reste la musique mais aussi la jeunesse iranienne qui la porte comme un acte de résistance pacifiste. La musique sous toutes ces formes qui sert de fil conducteur, du rap au rock en passant par la musique traditionnelle avec pour décor aussi bien des endroits sombres, clos que les toits de Téhéran. Tantôt avec poésie, tantôt avec violence, rage même, elle exprime cette même aspiration à la liberté mais surtout elle exprime une incroyable diversité, audace, richesse musicales. Un voyage musical sans cesse surprenant où la musique est un cri d'autant plus vibrant qu'il est constamment étouffé, un moyen d'exorciser une souffrance intolérable d'un peuple que son gouvernement contraint à sombrer dans le silence mais aussi la pauvreté. Quand jouer de la musique devient un acte de résistance, comble de l'absurdité qui témoigne de la bêtise de l'intolérance devenue la loi de l'Etat.

Ce film est un miracle, un chant de résistance, un hymne à la liberté où la musique se fait l'écho d'une rage d'une force saisissante. La fin est poignante et bouleversante tout en laissant entrevoir une faible lueur d'espoir. Un vibrant cri de liberté jalonné de notes de musique et d'humour d'une jeunesse qui résiste, envers et contre tout.

Avec ce cinquième film Bahman Ghobadi a remporté le prix Un Certain Regard au dernier festival de Cannes. Un prix amplement mérité. Mon grand coup de cœur de cette fin d'année. Ce film m'a littéralement bouleversée mais aussi enchantée, par sa musique souvent d'une inventivité étonnante (vous pouvez écouter une partie de la bande originale dans mon autre article ci-dessous), sa beauté lyrique, par la grâce et le courage de ses interprètes principaux. Il est impossible que vous restiez indifférents. Un film à voir et à entendre. Absolument.

Ci-dessous, mes vidéos des échanges entre l'équipe du film et le public à l'issue de l'avant-première... Des échanges passionnants et très instructifs aussi bien sur le film que sur la situation actuelle en Iran, je vous conseille vivement de les regarder.

Cliquez ici pour voir les vidéos du débat avec l'équipe du film.