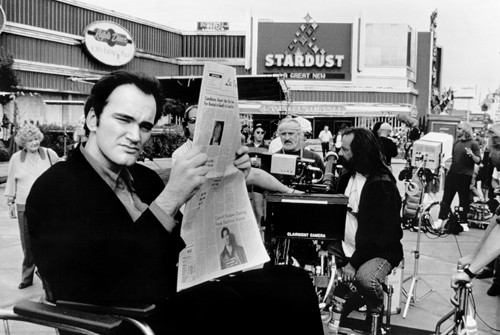

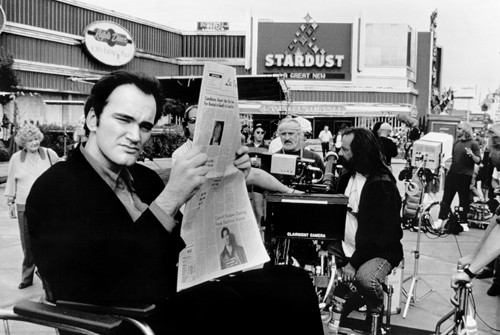

Le 5ème Prix Lumière du Festival éponyme de Lton sera cette année décerné à Quentin Tarantino,

La remise du Prix Lumière aura lieu à l’Amphithéâtre du Centre de Congrès de Lyon le vendredi 18 octobre devant 3000 personnes.

A cette occasion, je vous propose deux critiques de films du grand Tarantino, celle de son dernier film "Django unchained" et celle de "Inglourious basterds" dont la projection fut un de mes souvenirs les plus marquants du Festival de Cannes.

Je vous propose également de retrouver le récit de mes pérégrinations au Festival Lumière de Lyon en 2011, alors invitée en tant qu'intervenante, en cliquant ici.

CRITIQUE de DJANGO UNCHAINED

Copyright : © Sony Pictures Releasing France

Le western, genre sans doute aujourd’hui (et malheureusement) jugé suranné et dont l’âge d’or s’est achevé il y a quatre bonnes décennies, est devenu une rareté dans la production cinématographique contemporaine et est désormais plus souvent synonyme d’échecs que de succès au box office, à l’exception de quelques films qui le réinventèrent comme « Danse avec les loups » de Kevin Costner (1991, il y a donc 22 ans déjà) ou «Le Secret de Brokeback Moutain » d’Ang Lee (2006). Ce genre codifié est pourtant passionnant, justement parce qu’il est codifié même si le spectateur aime être surpris avec ce qu’il attend. Grâce à Tarantino qui, à la fois, réinvente le western, lui rend hommage et se joue de ses codes, il sera servi… C’est en tout cas en visionnant des films de ce genre, celui du western donc, que le cinéma a commencé à être pour moi « le plus beau des abris » comme un cinéaste définit ainsi si bien le septième art dans cette interview, petite digression pour vous engager vraiment à écouter cette passionnante intervention.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

Mais revenons à notre duo infernal. Il y avait Robert Mitchum et John Wayne dans « El Dorado » de Howard Hawks, Burt Lancaster et Kirk Douglas dans “Règlement de comptes à OK Corral”, de John Sturges, Dean Martin et John Wayne dans « Rio Bravo » de Howard Hawks, Paul Newman et Robert Redford dans «Butch Cassidy and the Sundance Kid », de George Roy Hill…, il y aura désormais Jamie Foxx (Django) et Christoph Waltz (le Dr King Schultz) dans « Django unchained » de Tarantino.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

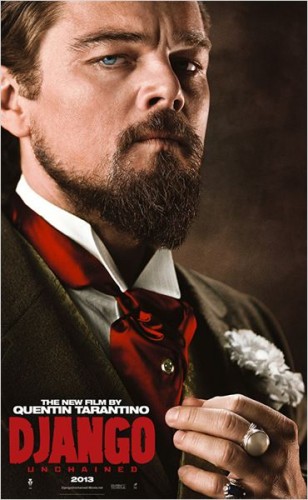

Ce dernier est un chasseur de primes allemand. Dans le sud des États-Unis, en 1858, un peu plus de deux ans avant la guerre de Sécession, il fait « l’acquisition » de Django (Jamie Foxx), un esclave pour qu’il l’aide à traquer les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche et dont Django connait les visages. En échange, Schultz promet à Django de lui rendre sa liberté lorsqu’il aura capturé les Brittle, morts ou vifs. Les deux compères vont alors faire équipe pour traquer les criminels mais Django, lui, n’a qu’un seul véritable but : retrouver Broomhilda (Kerry Washington), sa femme, dont il a été séparé à cause du commerce des esclaves. C’est dans l’immense plantation du puissant et terrifiant Calvin Candie (Leonardo DiCaprio) qu’elle se trouve et que le Dr Schultz va l’aider dans sa quête pour la libérer. La quête amoureuse va alors être aussi une quête de vengeance, thème cher à Tarantino… « Ils ont pris sa liberté. Il va tout leur prendre. »

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

Un western sur l’esclavagisme, il fallait y penser et s’appeler Tarantino pour avoir le talent pour mettre en scène cette audacieuse idée : "J’aimerais faire un western, mais plutôt que de le situer au Texas, faisons-le à l’époque de l’esclavage. Ce sujet, tout le monde a peur de le traiter. Il faut qu’on l’éclaire nous-mêmes" a ainsi déclaré Tarantino. « Django unchained » est d’abord ainsi un hommage au western comme l’étaient déjà, dans une moindre mesure, « Kill bill » ou « Inglourious basterds ». Dans ce dernier, l’un des premiers plans nous montrait une hache dans un univers bucolique que la caméra de Tarantino caressait, effleurait, esquissait et esquivait, un simple plan résumant le ton de ce film, où la menace plane constamment, où le décalage est permanent, où toujours le spectateur est sur le qui-vive, la hache pouvant à chaque instant venir briser la sérénité…un plan qui aurait tout aussi bien pu ouvrir « Django unchained ». Dans «Inglourious basterds » aussi, déjà, il y avait ce plan magnifique qui est un hommage à « La Prisonnière du désert » de John Ford, c’est pourtant plutôt ici du côté du western spaghetti que lorgne Tarantino avec Django.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

Django est ainsi un personnage emblématique des westerns spaghettis et évidemment du film éponyme de Sergio Corbucci de 1966 (dont l’acteur, Franco Nero, fait d’ailleurs une belle apparition dans le film de Tarantino). C’est aussi évidemment un hommage au cinéma de Sergio Leone, à ce mélange de pesanteur, de mélancolie, d’humour, bref des films qui avaient une « gueule d’atmosphère », sans oublier la musique d’Ennio Morricone également présente dans le film de Tarantino ou encore la musique du compositeur Argentin Luis Enriquez Bacalov qui avait composé la musique du film original de Sergio Corbucci. Inutile de vous préciser que la BO est, comme toujours chez Tarantino, réjouissante.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

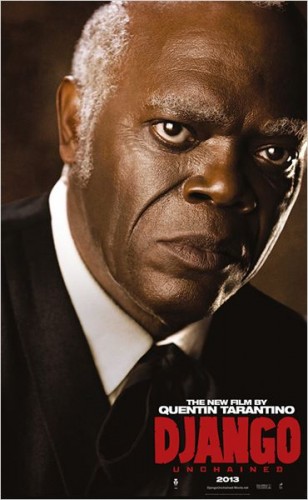

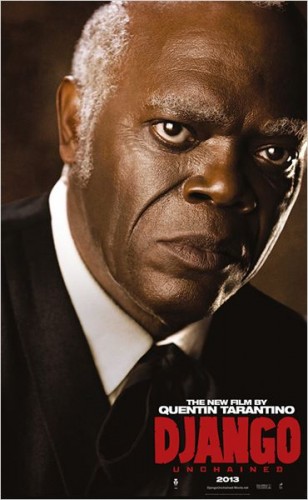

Et puis un western n’en serait pas un sans un inénarrable duo de « poor lonesome cowboys » taciturnes comme ceux précités et au lieu de nous en servir un seul, celui de ses protagonistes, Tarantino en oppose ici deux : Django/Schultz face à Candie/Stephen (impitoyable Samuel L.Jackson), habile manière de reprendre les codes du manichéisme du western par ce terrible et judicieux jeu de miroirs et d'ombres qui permet de symboliser le combat du bien contre le mal symptomatique d'un western digne de ce nom même si le personnage de Stephen nuance ce manichéisme, encore plus impitoyable et haineux envers les esclaves que les esclavagistes blancs.

Comme tout film de Tarantino qui se respecte, ce « Django unchained » est évidemment aussi un hommage au cinéma. Le Dr Schultz dit d’ailleurs à Django : « Tu vas incarner un personnage », cela dit dans une chaise comme un metteur en scène le ferait avec son acteur avant d’ajouter « Tu devras rester dans le personnage. Tu peux choisir le costume», comme une mise en abyme, un film dans le film, un jeu dans le jeu, évidemment jouissif pour le spectateur. Plus tard, c’est un célèbre cinéaste qui conduira un convoi comme celui qui conduit « le convoi » de son équipe de tournage. Si « Inglourious basterds » reste pour moi la plus belle déclaration d’amour passionnée au cinéma de Tarantino, un hymne vibrant à tel point que c’est le cinéma qui y sauve le monde, réécrit la page la plus tragique de l’Histoire, en faisant mourir Hitler avec jubilation, « Django » est sans doute un des plus beaux hommages au western qui soit.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

Si ce « Django unchained » est formellement peut-être moins inventif et scénaristiquement plus linéaire que ses autres films ( le producteur Harvey Weinstein avait suggéré de séparer le film en deux parties, comme pour « Kill Bill » mais Tarantino a refusé expliquant que cela ne « marcherait pas avec ce film. C'était une décision consciente dès le tout début de ne pas utiliser mes astuces narratives habituelles... Ici, vous devez suivre le voyage de Django jusqu'à la fin ») , il n’en comporte pas moins des plans et des séquences d’une précision, d’un lyrisme même parfois ou d’une beauté à couper le souffle avec les plans attendus du western comme ceux de ces chevauchées sur fond de ciel enflammé ou de décors enneigés, et même dès le début lorsque Django se découvre au milieu de cette file d’hommes enchaînés ou encore cette scène d’effusion de sang finale qui souille les murs de Candyland en un ballet de violence chorégraphiée effroyablement magnifique. Django Unchained marque ainsi la quatrième collaboration (réussie) entre Quentin Tarantino et le directeur de la photographie Robert Richardson.

Un film de Tarantino n’en serait pas un sans un humour caustique, dans les dialogues évidemment mais aussi dans la mise en scène notamment dans l’irrésistible scène qui ridiculise le Ku Kux Klan (et que je vous laisse découvrir) ou même dans la simple vision du costume de Django sur la charrette tandis que sur le toit une dent se balance ironiquement.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

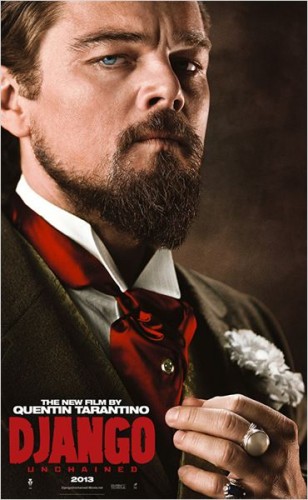

Comme toujours, Tarantino éprouve visiblement beaucoup de plaisir à diriger ses acteurs et ceux-ci à jouer pour lui, à commencer par Samuel L. Jackson (après « Pulp Fiction », « Jackie Brown », « Kill Bill : Volume 2 » et « Inglourious Basterds ») qui, pour la cinquième fois, tourne ici dans un film du cinéaste, plus redoutable que jamais. Leonardo DiCaprio tourne pour la première fois pour Tarantino et incarne ici son premier rôle de méchant irrécupérable, Calvin Candie, le propriétaire de Candyland, la plantation qui porte son nom, constamment entouré de rouge comme le diable qu’il incarne, roi dans le royaume sur lequel il est tout puissant et despotique. Il confirme une nouvelle fois qu’il est le meilleur acteur de sa génération même si son meilleur rôle reste pour moi celui des « Noces rebelles » en attendant de le voir dans celui de « Gatsby le magnifique », peut-être en ouverture du 66ème Festival de Cannes. Quant à Jamie Foxx, il incarne à la perfection ce héros taciturne, amoureux et vengeur devant "jouer" à l'homme impitoyable pour remplir sa mission.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

Christoph Waltz, prix d'interprétation masculine pour «Inglourious basterds » et ainsi révélation du Festival de Cannes 2009 dans son rôle du colonel nazi Hans Landa a le charisme indéniable pour incarner ici ce dentiste particulier.

Notons que le film a suscité une polémique dans la presse américaine déclenchant les critiques notamment de Spike Lee, ce dernier ne souhaitant pas aller voir le film car le jugeant «irrespectueux» envers ses ancêtres. Une polémique qui n’a pas lieu d’être car justement ce film est d’une certaine manière le plus violent de Tarantino mais parce qu’il est le plus politique, le plus réaliste : terrible violence hors-champ de cet esclave déchiqueté par les chiens, de ce combat entre esclaves. Et cette discussion entre Schultz et Candie sur Alexandre Dumas achève de nous convaincre, si nous en doutions encore, que ce film est tout sauf irrespectueux mais particulièrement malin.

C

C

opyright : © Sony PicturesReleasing France

En huit longs-métrages (seulement), Tarantino a fait de ce néologisme « tarantinesque » la marque d’un univers, celui de films jubilatoires marqués par une violence chorégraphiée comme le seraient des opéras, des films délicieusement bavards d’une violence effroyablement et brillamment magnifiée, avec des dialogues caustiques, des décalages et des montages agréablement audacieux et absurdes même parfois, de BO enthousiasmantes, des hommages vibrants au cinéma avec une explosion (souvent sanguinolente mais récréative) de références cinématographiques, un cinéma de femmes rebelles et courageuses, un hommage à tous les cinémas, de la série B au western : des films débordants d’amour et d’érudition cinématographiques jamais lénifiants ou prétentieux, grâce à un savoureux regard et humour décalés. Ici il réinvente ainsi le western en utilisant et s’affranchissant de ses règles avec cette histoire d’amitié et de vengeance romanesque, de duels et de duos, une nouvelle fois jubilatoire. Tarantinesque évidemment. Il y avait Bond, James Bond, il y aura désormais « « Django. The D is silent », l’esclave héros de western. Le film sort en salles le 16 janvier 2013. Ne manquez pas cette « chevauchée fantastique », ce sublime et original hommage au western et au cinéma. Aussi indispensable et novateur que le remarquable « Johnny Guitar » de Nicholas Ray en son temps. 2H44 que vous ne verrez pas passer.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

Retrouvez également cette critique sur mon site "In the mood - Le Magazine" :

http://inthemoodlemag.com/?p=1316

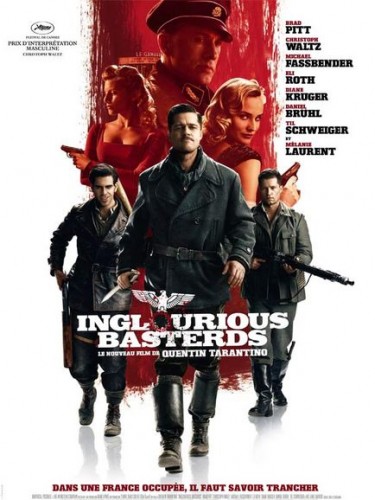

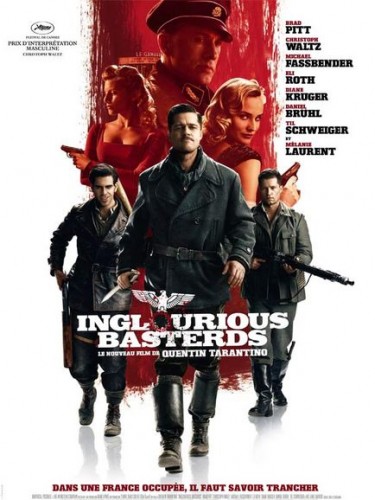

CRITIQUE de INGLOURIOUS BASTERDS

Je vous ai déjà maintes fois parlé d' "Inglourious Basterds" de Quentin Tarantino depuis sa projection cannoise de 2009 qui m'a permis de le découvrir. C'est un euphémisme de dire que ce film m'a enthousiasmée. Si son acteur principal, Christoph Waltz, s'est vu (à juste titre) remettre le prix d'interprétation masculine, une palme d'or aurait également été amplement méritée même si le jury a préfèré à la flamboyance tanrantinesque l'austérité du "Ruban blanc" de Michael Haneke qui, malgré ses nombreuses qualités, aurait peut-être davantage mérité un grand prix ou un prix du jury. En bas de cet article, retrouvez mes photos exclusives de l'équipe du film prises au Festival de Cannes, en 2009, notamment dans les coulisses de l'émission du Grand Journal de Canal plus.

Bien sûr, j’ai été envoûtée par la poésie et la mélancolie sensuelles des « Etreintes brisées » de Pedro Almodovar, bien sûr j’ai été enthousiasmée par la précision remarquable de la réalisation de Jacques Audiard avec "Un Prophète" mais le film de Quentin Tarantino est le premier de ce Festival de Cannes 2009 et peut-être même le premier film depuis un moment à m’avoir ainsi hypnotisée, captivée, étonnée de la première à la dernière seconde. Le premier film depuis longtemps que j’avais envie de revoir à peine le générique achevé.

Pitch : Dans la France occupée de 1940, Shosanna Dreyfus assiste à l’exécution de sa famille tombée entre les mains du colonel nazi Hans Landa ( Christoph Waltz). Shosanna (Mélanie Laurent) s’échappe de justesse et s’enfuit à Paris où elle se construit une nouvelle identité en devenant exploitante d’une salle de cinéma. Quelque part, ailleurs en Europe, le lieutenant Aldo Raine (Brad Pitt) forme un groupe de soldats juifs américains pour mener des actions punitives particulièrement sanglantes contre les nazis. « Les bâtards », nom sous lequel leurs ennemis vont apprendre à les connaître, se joignent à l’actrice allemande et agent secret Bridget von Hammersmark (Diane Krüger) pour tenter d’éliminer les dignitaires du troisième Reich. Leurs destins vont se jouer à l’entrer du cinéma où Shosanna est décidée à mettre à exécution une vengeance très personnelle.

De ce film, très attendu et seul film américain de cette compétition officielle 2009 du Festival de Cannes, je n’avais pas lu le pitch, tout juste avais-je vu la bande-annonce qui me faisait craindre une grandiloquence maladroite, un humour douteux, voire indécent sur un sujet délicat. Je redoutais, je pensais même détester ce film et ne m’attendais donc pas à ce que la première séquence (le film est divisé en 5 chapitres qui correspondent aux parcours de 5 personnages) me scotche littéralement à l’écran dès la première seconde, à ne plus pouvoir m’en détacher jusqu’à la dernière ligne du générique.

L’un des premiers plans nous montre une hache dans un univers bucolique que la caméra de Tarantino caresse, effleure, esquisse et esquive : finalement ce simple plan pourrait résumer le ton de ce film, où la menace plane constamment, où le décalage est permanent, où toujours le spectateur est sur le qui-vive, la hache pouvant à chaque instant venir briser la sérénité. Cette première séquence dont nous ne savons jamais si nous devons en rire, ou en frissonner de plaisir (parce qu’elle est jubilatoire à l’image de tout ce film, une première séquence au sujet de laquelle je ne vous en dirai pas plus pour maintenir le suspense et la tension incroyables qui y règnent) ou de peur, est sans nul doute une des plus réussies qu’il m’ait été donné de voir au cinéma.

Chaque séquence, au premier rang desquelles la première donc, recèle d’ailleurs cette même ironie tragique et ce suspense hitchcockien, le tout avec des plans d’une beauté, d’une inventivité sidérantes, des plans qui sont ceux d’un grand cinéaste mais aussi d’un vrai cinéphile (je vous laisse notamment découvrir ce plan magnifique qui est un hommage à « La Prisonnière du désert » de John Ford ) et d’un amoureux transi du cinéma. Rien que la multitude de références cinématographiques mériterait une deuxième vision tant l’admiration et la surprise lors de la première empêchent de toutes les distinguer.

Oui, parce que « Inglourious Basterds » est aussi un western. « Inglourious Basterds » appartient en réalité à plusieurs genres… et à aucun : western, film de guerre, tragédie antique, fable, farce, comédie, film spaghetti aussi. En fait un film de Quentin Tarantino . (« Inglourious Basterds » est inspiré d’un film italien réalisé par Enzo G.Castellari). Un genre, un univers qui n’appartiennent qu’à lui seul et auxquels il parvient à nous faire adhérer, quels qu’en soient les excès, même celui de réécrire l’Histoire, même celui de se proclamer chef d’œuvre avec une audace et une effronterie incroyables. Cela commence ainsi comme un conte (« il était une fois »), se termine comme une farce.

Avec quelle facilité il semble passer d’un ton à l’autre, nous faire passer d’une émotion à une autre, comme dans cette scène entre Mélanie Laurent et Daniel Brühl, dans la cabine de projection, une scène qui, en quelques secondes, impose un souffle tragique poignant, époustouflant, d’un rouge éblouissant. Une scène digne d’une tragédie antique.

Il y a du Hitchcock dans ce film mais aussi du Chaplin pour le côté burlesque et poétique et du Sergio Leone pour la magnificence des plans, et pour cet humour ravageur, voire du Melville aussi pour la réalisation, Melville à qui un autre cinéaste (Johnnie To) de cette compétition du Festival de Cannes 2009 se référait d’ailleurs. Voilà, en un endroit tenu secret, Tarantino, après les avoir fait kidnapper et fait croire à leurs disparitions au monde entier, a réuni Chaplin, Leone, et Hitchcock et même Melville et Ford, que l’on croyait morts depuis si longtemps et leur a fait réaliser ce film qui mêle avec brio poésie et sauvagerie, humour et tragédie.

Et puis, il y a en effet le cinéma. Le cinéma auquel ce film est un hommage permanent, une déclaration d’amour passionnée, un hymne vibrant à tel point que c’est le cinéma qui, ici, va sauver le monde, réécrire la page la plus tragique de l’Histoire, mais Tarantino peut bien se permettre : on pardonne tout au talent lorsqu’il est aussi flagrant. Plus qu’un hommage au cinéma c’est même une leçon de cinéma, même dans les dialogues : « J’ai toujours préféré Linder à Chaplin. Si ce n’est que Linder n’a jamais fait un film aussi bon que « Le Kid ». Le grand moment de la poursuite du « Kid ». Superbe . » Le cinéma qui ravage, qui submerge, qui éblouit, qui enflamme (au propre comme au figuré, ici). Comment ne pas aimer un film dont l’art sort vainqueur, dans lequel l’art vainc la guerre, dans lequel le cinéma sauve le monde ?

Comment ne pas non plus évoquer les acteurs : Mélanie Laurent, Brad Pitt, Diane Krüger, Christoph Waltz, Daniel Brühl y sont magistraux, leur jeu trouble et troublant procure à toutes les scènes et à tous les dialogues (particulièrement réussis) un double sens, jouant en permanence avec le spectateur et son attente. Mélanie Laurent qui a ici le rôle principal excelle dans ce genre, de même que Daniel Brühl et Brad Pitt qui, depuis « L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford », le chef d’œuvre d’Andrew Dominik ne cesse de prendre de l’épaisseur et nous surprendre.

Que dire de la BO incroyable qui, comme toujours chez Tarantino, apporte un supplément de folie, d’âme, de poésie, de lyrisme et nous achève…

Si Quentin Tarantino a déjà remporté la palme d’or en 1994 (et a notamment présidé le jury en 2004, remettant la palme d’or à Michael Moore pour « Fahrenheit 9/11 », il a également donné une leçon de cinéma en 2008), il aurait bien pu renouveler l’exploit. A défaut, il aurait mérité le prix de la mise en scène.

Quentin Tarantino avec ce septième long-métrage a signé un film audacieux, brillant, insolent, tragique, comique, lyrique, exaltant, décalé, fascinant, irrésistible, cynique, ludique, jubilatoire, dantesque, magistral. Une leçon et une déclaration d’amour fou et d’un fou magnifique, au cinéma. Ce n’est pas que du cinéma d’ailleurs : c’est un opéra baroque et rock. C’est une chevauchée fantastique. C’est un ouragan d’émotions. C’est une explosion visuelle et un ravissement permanent et qui font passer ces 2H40 pour une seconde !

Bref, il se pourrait bien qu’il s’agisse d’un chef d’œuvre… Je vous laisse en juger par vous-mêmes si vous ne l'avez pas encore vu. A contrario de ses « bâtards sans gloire », Tarantino mérite indéniablement d’en être auréolé !

Qu’a pensé Pedro Almodovar, également présent à la séance à laquelle j’ai vu ce film ? Sans doute que tous deux aiment passionnément le cinéma, et lui rendent un vibrant hommage (la dernière réplique du film de Tarantino fait ainsi écho à celle de celui d’Almodovar).

Brad Pitt, Quentin Tarantino, Mélanie Laurent à la sortie de la conférence de presse cannoise

(©Inthemoodforcinema.com)

(©Inthemoodforcinema.com)

(©Inthemoodforcinema.com)

(©Inthemoodforcinema.com)

Dans les coulisses du Grand Journal- Festival de Cannes 2009 - Diane Krüger et Quentin Tarantino

(©Inthemoodforcinema.com)

Dans les coulisses du Grand Journal de Canal Plus, plage du Martinez- Festival de Cannes 2009- Christoph Waltz et Diane Krüger

(©Inthemoodforcinema.com)

Avec La Bandera (1935), Pépé Le Moko est certainement le film le plus marquant de Duvivier. Si le cadre des deux films est différent(Montmartre pour le premier, la casbah d’Alger pour le second), la fatalité s’abat identiquement sur les personnages de ces deux films. Dans Pépé le Moko (1937) il s’agit d’un gangster, chef d’une bande de malfaiteurs (Gabin) réfugié dans le dédale protecteur de la casbah d’Alger. Cerné par la police de la ville, il ne peut en effet sortir de cette prison symbolique. Un policier, Slimane (Lucas Gridoux) profite de la liaison amoureuse entre Pépé et Gaby(Mireille Balin), une jeune parisienne, pour monter un stratagème afin de le faire sortir de son repaire et de le capturer plus facilement. Alors que Pépé rejoint sur le port d’Alger la jeune femme qui embarque pour la France, il y est arrêté et se suicide en regardant le bateau partir sans que celle-ci ne l’ait vu. Le médiocre récit policier du « Détective Ashelbé »(pseudonyme de Henri La Barthe) dont est tiré le film devient donc un noir mélodrame colonial.

Avec La Bandera (1935), Pépé Le Moko est certainement le film le plus marquant de Duvivier. Si le cadre des deux films est différent(Montmartre pour le premier, la casbah d’Alger pour le second), la fatalité s’abat identiquement sur les personnages de ces deux films. Dans Pépé le Moko (1937) il s’agit d’un gangster, chef d’une bande de malfaiteurs (Gabin) réfugié dans le dédale protecteur de la casbah d’Alger. Cerné par la police de la ville, il ne peut en effet sortir de cette prison symbolique. Un policier, Slimane (Lucas Gridoux) profite de la liaison amoureuse entre Pépé et Gaby(Mireille Balin), une jeune parisienne, pour monter un stratagème afin de le faire sortir de son repaire et de le capturer plus facilement. Alors que Pépé rejoint sur le port d’Alger la jeune femme qui embarque pour la France, il y est arrêté et se suicide en regardant le bateau partir sans que celle-ci ne l’ait vu. Le médiocre récit policier du « Détective Ashelbé »(pseudonyme de Henri La Barthe) dont est tiré le film devient donc un noir mélodrame colonial. ailleurs c’est en réalité « une prison » dont les personnages ne rêvent que de s’évader, l’exotisme étant ici symbolisé par Paris. Alger est en effet décrite comme : « Un maquis, profond comme une forêt, grouillant comme une fourmilière, un vaste escalier dont chaque terrasse est une marche et qui descend vers la mer. Entre ces marches des ruelles tortueuses et sombres, des ruelles en forme de guet-apens, des ruelles qui se croisent, qui se chevauchent(…)dans un fouillis de labyrinthes(…), des cafés obscurs bondés à toute heure. » Si la casbah protège Pépé elle est donc aussi sa prison. Si au début du film le narrateur évoque en effet « une mer colorée, vivante, multiple, brûlante », le contraste en sera d’autant plus saisissant avec l’enfermement de Pépé le Moko et de ses acolytes. Le cadre ensoleillé et extérieur semble en effet être à l’opposé de celui des films du réalisme poétique : décor de brume, de pavés mouillés ou scènes d’intérieurs sinistres. L’impression d’enfermement connu par Pépé dans ce cadre a priori idyllique en sera donc encore exacerbée. Le thème de la prison est en effet omniprésent. Pépé avec sa gouaille inimitable dit ainsi à Gaby : « avec toi, je m’évade » ou à la fin à Ines, sa « compagne » : « tu lui diras que je me suis évadé. » Il ne cesse de rêver de Paris dont Gaby symbolise la nostalgie et même « du parfum du métro », qu’il évoque lors d’une scène mythique avec Gaby où tous deux alors à la Casbah s’envolent ensemble et en dialogues vers le Paris de leurs souvenirs : « Tu sens bon, tu sens le métro. En première… ». Malgré son cadre qui aurait pu être enchanteur émane du film une poésie sombre, une sorte de nostalgie à l’image de cette scène où Fréhel écoute sa propre voix d’ancienne chanteuse et fredonne sur cette voix, les larmes aux yeux : « Où sont-ils donc mes amis, mes copains. Où sont-ils donc nos vieux bals musettes, leurs javas au son de l’accordéon ». Les protagonistes ne sont donc pas les seuls à être emprisonnés, que ce soit Gaby avec son « mari » ou Pépé dans la Casbah ou encore Fréhel

ailleurs c’est en réalité « une prison » dont les personnages ne rêvent que de s’évader, l’exotisme étant ici symbolisé par Paris. Alger est en effet décrite comme : « Un maquis, profond comme une forêt, grouillant comme une fourmilière, un vaste escalier dont chaque terrasse est une marche et qui descend vers la mer. Entre ces marches des ruelles tortueuses et sombres, des ruelles en forme de guet-apens, des ruelles qui se croisent, qui se chevauchent(…)dans un fouillis de labyrinthes(…), des cafés obscurs bondés à toute heure. » Si la casbah protège Pépé elle est donc aussi sa prison. Si au début du film le narrateur évoque en effet « une mer colorée, vivante, multiple, brûlante », le contraste en sera d’autant plus saisissant avec l’enfermement de Pépé le Moko et de ses acolytes. Le cadre ensoleillé et extérieur semble en effet être à l’opposé de celui des films du réalisme poétique : décor de brume, de pavés mouillés ou scènes d’intérieurs sinistres. L’impression d’enfermement connu par Pépé dans ce cadre a priori idyllique en sera donc encore exacerbée. Le thème de la prison est en effet omniprésent. Pépé avec sa gouaille inimitable dit ainsi à Gaby : « avec toi, je m’évade » ou à la fin à Ines, sa « compagne » : « tu lui diras que je me suis évadé. » Il ne cesse de rêver de Paris dont Gaby symbolise la nostalgie et même « du parfum du métro », qu’il évoque lors d’une scène mythique avec Gaby où tous deux alors à la Casbah s’envolent ensemble et en dialogues vers le Paris de leurs souvenirs : « Tu sens bon, tu sens le métro. En première… ». Malgré son cadre qui aurait pu être enchanteur émane du film une poésie sombre, une sorte de nostalgie à l’image de cette scène où Fréhel écoute sa propre voix d’ancienne chanteuse et fredonne sur cette voix, les larmes aux yeux : « Où sont-ils donc mes amis, mes copains. Où sont-ils donc nos vieux bals musettes, leurs javas au son de l’accordéon ». Les protagonistes ne sont donc pas les seuls à être emprisonnés, que ce soit Gaby avec son « mari » ou Pépé dans la Casbah ou encore Fréhel  qui dit ainsi : « Quand j’ai trop le cafard, je change d’époque .» Le Front Populaire appartient ici à un lieu rêvé « où sont-ils tous nos bals musettes », comme son euphorie appartiendra bientôt à un passé révolu. Tous semblent rêver d’un ailleurs, ou d’une autre époque comme si ce cadre idyllique était imprégnée de la menace qui gronde dans la réalité et qui encercle peu à peu la France comme la police enferme les personnages dans la Casbah. Outre le portrait caustique des membres de la bande à Pépé le Moko et outre les répliques pittoresques signées Jeanson, la fin dramatique du film contribua beaucoup à sa célébrité. L’ailleurs, le changement, l’évasion n’étaient qu’une utopie et en se suicidant sur les grilles du port, enfermé jusqu’au bout Pépé regarde le bateau partir comme le passé joyeux semble s’éloigner pour entrer dans les heures sombres de l’Histoire.« Pépé Le Moko, c’est l’installation officielle ,dans le cinéma français d’avant guerre , du romantisme des êtres en marge , de la mythologie de l’échec .C’est de la poésie populiste à fleur de peau :mauvais garçons ,filles de joie ,alcool , cafard et fleur bleue » estima Jacques Siclier. Pépé Le Moko fut en effet unanimement salué par la critique.

qui dit ainsi : « Quand j’ai trop le cafard, je change d’époque .» Le Front Populaire appartient ici à un lieu rêvé « où sont-ils tous nos bals musettes », comme son euphorie appartiendra bientôt à un passé révolu. Tous semblent rêver d’un ailleurs, ou d’une autre époque comme si ce cadre idyllique était imprégnée de la menace qui gronde dans la réalité et qui encercle peu à peu la France comme la police enferme les personnages dans la Casbah. Outre le portrait caustique des membres de la bande à Pépé le Moko et outre les répliques pittoresques signées Jeanson, la fin dramatique du film contribua beaucoup à sa célébrité. L’ailleurs, le changement, l’évasion n’étaient qu’une utopie et en se suicidant sur les grilles du port, enfermé jusqu’au bout Pépé regarde le bateau partir comme le passé joyeux semble s’éloigner pour entrer dans les heures sombres de l’Histoire.« Pépé Le Moko, c’est l’installation officielle ,dans le cinéma français d’avant guerre , du romantisme des êtres en marge , de la mythologie de l’échec .C’est de la poésie populiste à fleur de peau :mauvais garçons ,filles de joie ,alcool , cafard et fleur bleue » estima Jacques Siclier. Pépé Le Moko fut en effet unanimement salué par la critique.