Pour une meilleure lisibilité, retrouvez également cet article sur mon site Inthemoodlemag.com : http://inthemoodlemag.com/2014/04/06/critique-un-chapeau-de-paille-ditalie-a-la-comedie-francaise-jusquau-13-avril-2014/

En décembre 2012, j’étais allée voir « Un chapeau de paille d’Italie » d’Eugène Labiche et Marc-Michel à la Comédie Française. J’avais ignominieusement oublié de vous rappeler que la pièce est actuellement reprise mais il n’est pas tout à fait trop tard car il reste encore quelques places (sans oublier le fameux « petit bureau » de la Comédie française qui permet d’avoir des pièces de dernière minute) et la pièce se jouant jusqu’au 13 Avril 2014. Retrouvez ma critique publiée suite à la représentation de décembre 2012, ci-dessous (la distribution est très légèrement différente). En bonus, en bas de cet article, ma critique de « Phèdre » à la Comédie Française dans la mise en scène de Michael Marmarinos et la critique de « Yves Saint Laurent » de Jalil Lespert avec Pierre Niney que vous pourrez voir dans « Un Chapeau de paille d’Italie », autre rôle à sa (dé)mesure.

Article de décembre 2012 sur « Un Chapeau de paille d’Italie » à la Comédie Française

Ah, la Comédie Française ! Lorsque j’ai débarqué à Paris, il y a déjà quelques années de cela, c’est un des premiers lieux où je me suis rendue comme d’autres seraient allés à l’Eglise. Moi qui aime tant les mots, la littérature, le théâtre, j’étais dans leur temple, saisie par une émotion presque mystique qui ne m’a jamais vraiment quittée depuis à chaque fois que j’ai franchi les portes de ce temple du théâtre (le terme de temple ne lui rend d’ailleurs pas justice car la Comédie Française n’est pas un lieu figé ou inaccessible comme le démontre d’ailleurs magistralement la pièce dont je vais vous parler). C’était dimanche dernier donc et, depuis, je suis encore portée par l’énergie débordante et communicative de cette pièce qui résulte évidemment du texte de Labiche mais aussi de sa mise en scène (ici signée Giorgio Barberio Corsetti) et de l’interprétation, exceptionnelles.

La pièce étant complète, c’est au « Petit bureau » que j’ai obtenu le précieux sésame pour la représentation (pour ceux qui ne connaissent pas encore, ce sont des places à 5 euros distribuées une heure avant la représentation, des places normalement avec visibilité réduite), le destin voulant que je puisse voir la pièce car la dernière place m’a été attribuée…cela tombait bien puisque c’est justement (notamment) une pièce sur le destin qui a ici certes la forme d’un chapeau et non d’un ticket de théâtre. Me voilà au dernier rang dans ce théâtre éphémère, aussi confortable qu’un permanent même si, évidemment, il ne possède pas l’aura historique du théâtre Richelieu (actuellement en travaux) mais où, en tout cas, la visibilité est égale où que vous soyez installés et quel que soit le prix que vous aurez payé. Qu’importe le lieu, quand le texte, l’interprétation et la mise en scène sont là comme ils le furent ce soir-là, la magie opère… ! Pendant 3 heures, en effet, j’étais comme une enfant éberluée, émerveillée, les yeux écarquillés devant un manège étourdissant et fascinant, complètement ailleurs et intensément là.

« Un chapeau de paille d’Italie » est une comédie en 5 actes d’Eugène Labiche, qui fut représentée pour la première fois à Paris au Théâtre du Palais-Royal le 14 août 1851. La pièce fut écrite en collaboration avec Marc-Michel.

Parce que son cheval a mangé le chapeau de paille de Madame Beauperthuis (Véronique Vella), chapeau de paille d’Italie fait à Florence avec une paille très fine et garni de coquelicots, le jeune Leonidas Fadinard (Pierre Niney) doit lui en trouver un autre identique pour déjouer les soupçons du mari jaloux. C’est d’autant plus fâcheux que c’est le jour du mariage de Fadinard et que la noce (et quelle noce !) montée de province va le suivre partout dans sa quête, d’abord chez une modiste (Coraly Zahonero) puis chez une Baronne (Danièle Lebrun), et ainsi de suite… L’étui à chapeaux devient alors une sorte de boîte de Pandore qui va libérer plus que des maux, une succession ininterrompue et irrésistible de quiproquos, et faire éclater des vérités que certains auraient préféré laisser cachées.

Il m’a fallu quelques minutes pour m’adapter à cette mise en scène audacieuse, au décor, aux costumes, au rythme, et puis…et puis…j’ai été emportée, transportée, par ce rythme échevelé (sans mauvais jeu de mots), cette quête frénétique, cette mécanique infernale et implacable. Giorgio Barberio Corsetti a eu l’idée, d’abord déconcertante et finalement lumineuse, de s’inspirer très fortement des années 1970 pour le décor et les costumes. Le premier tableau a pour décor quelques chaises et un plastique transparent qui masquent les travaux dans l’appartement de Fadinard. Comme il le dit lui-même, le metteur en scène a préféré le symbole à la représentation et cette décomposition du décor met davantage encore l’accent sur la folie et l’absurdité de ce monde qui se désagrège et entre dans une folie furieuse par souci de sauvegarder les apparences… Le décor vit et fait presque office de didascalies destinées aux spectateurs nous disant ce que chacun essaie de masquer. Il fait appel à l’intelligence du spectateur en créant ainsi des résonances dans son imaginaire et cela n’en est que plus louable. Quelle plus belle idée en effet pour parler des conventions de la bourgeoisie que de les faire exploser joyeusement dans la forme de la mise en scène !

Arrive ensuite la musique d’un trio de musiciens présents sur scène, entre le rock et la musique tzigane, d’une joyeuse tristesse, qui augmente encore la sensation d’absurdité déconcertante à nouveau d’abord mais surtout enthousiasmante. Ce cortège est un mélange de Tati, de Kaurismäki, de Kusturica. Il leur emprunte leur savoureux et poétique décalage, teinté ici d’une gaieté mélancolique. Il leur emprunte aussi la jubilation qu’ils procurent. C’est un bouillonnement de vitalité qui emporte tout sur son passage, y compris les rires de la salle, et sans doute les dernières réserves des spectateurs qui s’attendaient à une mise en scène plus classique, voire académique.

Peut-être vous dites-vous : Labiche, le vaudeville, le mari, la femme, l’amant, c’est tout vu d’avance et suranné. Non, justement. C’est tout sauf vu d’avance. C’est tout sauf suranné. C’est une surprise et un enchantement permanents. C’est excentrique, à la fois poétique et inquiétant, onirique et cauchemardesque. Ce n’est par ailleurs évidemment pas vain et encore moins suranné : Labiche dénonce le caractère ridicule de certaines conventions bourgeoises (intemporelles), le souci de sauver les apparences ou de les sublimer (irrésistible passage chez la Baronne…).

Quant à la distribution, elle est absolument réjouissante : de Danièle Lebrun (trop rare au cinéma) hilarante en baronne, Christian Hecq inénarrable en beau-père pépiniériste accroché à un myrte en pot, Vézinet, l’oncle sourd (Gilles David). Il faudrait tous les citer… Et puis, ce qui sera pour certains une découverte et pour moi la confirmation d’un talent rare : Pierre Niney. Impressionnant. Epoustouflant. « Prodigieux » comme je l’ai entendu à l’entracte. Les adjectifs me manquent. Comme si De Funès avait rencontré Belmondo et comme s’ils avaient créé ce talent unique qui ne ressemble d’ailleurs ni à l’un ni à l’autre mais rappelle le premier par une mécanique de drôlerie très particulière, et le second par l’énergie et la modernité singulières de son jeu…et avec un zeste de Buster Keaton pour le mélange de burlesque et poésie. Oui, rien que ça. J’ai rarement vu une telle performance qui est d’autant plus impressionnante qu’elle semble être réalisée avec une facilité déconcertante. Il chante, danse, saute, s’énerve, minaude, charme, s’échappe, revient, fait des sauts insensés…le tout avec une ingénuité remarquable. Ce n’est évidemment pas seulement une performance physique mais ça l’est aussi. La vivacité et la précision de son jeu, et de ses gestes, renforcent la modernité et le caractère intemporel de la pièce. Ne serait-ce que pour dire deux fois de manières très différentes et tout aussi irrésistibles, « Le dévouement est la plus belle coiffure d’une femme », réplique déjà drôle en elle-même, il montre l’étendue de son jeu. Le rôle nécessite déjà une énergie débordante mais la mise en scène ne lui facilite vraiment pas la tâche se terminant par des obstacles infranchissables pour le commun des mortels. Si vous voulez le voir au cinéma, il est actuellement à l’affiche dans l’excellent « Comme des frères » et prénommé aux César comme meilleur espoir après une nomination pour « J’aime regarder les filles » l’an dernier, et également nommé aux prix Lumières 2013 et parmi les trois nommés au prix Patrick Dewaere 2013. C’est beaucoup me direz-vous mais c’est mérité, à le voir dans ce rôle qu’il sublime réellement, auquel il apporte modernité, ingénuité et énergie doucement folles. Chaque comédien apporte néanmoins sa pièce à cet édifice respectant ainsi la devise latine de la Comédie Française « Simul et singulis » (« Ensemble et singuliers »).

Seul bémol : l’entracte qui coupe un peu le rythme justement au moment où il atteint son paroxysme mais ce n’est évidemment pas une raison suffisante pour ne pas vous recommander ces 2H30 incroyables (presque trop courtes !), cette satire burlesque et enchantée, extravagante, poétique comme un film de Kaurismäki, délirante, déjantée et musicale comme un film de Kusturica, d’une absurdité irrésistible comme un film de Tati mais une absurdité signifiante comme un livre de Ionesco, qui vous fera faire un tour de manège étourdissant, ne serait-ce aussi que pour retrouver tous ces formidables comédiens dont l’étendue du talent a rarement été aussi bien exploitée grâce à une mise en scène qui transcende un texte intemporel. J’ai passé un moment magique qui m’a fait oublier les vicissitudes de l’existence et qui m’a en même temps rappelé mon amour immodéré du théâtre, et son pouvoir magique, justement, qui consiste notamment à nous permettre d’être ainsi en même temps magnifiquement là et sublimement ailleurs. Vraiment. Alors, ne laissez pas passer cette chance de le vivre vous aussi.

Complet sur internet à l’exception de ce soir. Il vous reste le « petit bureau ». Venez deux heures avant pour être certains d’avoir une place.

Distribution:

- Cécile Brune: La Baronne de Champigny

- Coraly Zahonero: Clara, la modiste

- Jérôme Pouly: Beauperthuis

- Laurent Natrella: Emile Tavernier, lieutenant

- Julie Sicard: Anaïs, femme de Beauperthuis

- Bakary Sangaré: Tardiveau, teneur de livres (en alternance)

- Christian Hecq: Nonancourt, pépiniériste

- Nicolas Lormeau: Tardiveau, teneur de livres (en alternance)

- Gilles David: Vézinet, sourd

- Félicien Juttner: Bobin, neveu de Nonancourt

- Pierre Niney: Fadinard, rentier

- Adeline d’Hermy: Hélène, fille de Nonancourt

- Jennifer Decker: Virginie, bonne chez Beauperthuis

- Elliot Jenicot: Achille de Rosalba, jeune lion

- Louis Arene: Félix, domestique de Fadinard

Élèves-comédiens :

La Noce : Heidi-Eva Clavier

La Noce : Lola Felouzis

La Noce : Matëj Hofmann

La Noce : Paul McAleer

La Noce : Pauline Tricot

La Noce : Gabriel Tur

Et les musiciens :

Violon, Batterie, Piano : Christophe Cravero

Guitares : Hervé Legeay

Guitares, Basse, Cavaquinho : Hervé Pouliquen

Équipe artistique :

Mise en scène : Giorgio Barberio Corsetti

Assistante à la mise en scène : Raquel Silva

Scénographie : Giorgio Barberio Corsetti et Massimo Troncanetti

Costumes : Renato Bianchi

Lumières : Fabrice Kebour

Musique originale, Direction musicale et Direction des chants : Hervé Legeay

Maquillages : Carole Anquetil

Assistante aux maquillages : Laurence Aué

Renseignements et location : tous les jours de 11h à 18h aux guichets du théâtre et par téléphone au 0825 10 16 80 (0,15 € la minute), sur le site Internet www.comedie-francaise.fr.

Théâtre – « Phèdre » de Racine à la Comédie Française – Mise en scène de Michael Marmarinos

Pour illuminer un dimanche pluvieux et maussade, il y a 15 jours, je me suis brusquement décidée à aller voir « Phèdre » à la Comédie Française. Une envie irrépressible et soudaine de me laisser étourdir par des mots et un lieu éblouissants. Chacun ses drogues. Pour moi, ce sont l’écriture, le cinéma, et le théâtre. Evidemment, la pièce était complète mais la Comédie Française propose toujours ce formidable système, le petit bureau : une heure avant chaque représentation de la Salle Richelieu, 65 places sont mises en vente au prix de 5 €, au guichet du « petit bureau », situé rue de Richelieu.

Même si j’y suis allée de nombreuses fois, je n’y étais pas retournée depuis les travaux qui ont sublimé la salle Richelieu, et aller à la Comédie Française est toujours pour moi une évasion exaltante et spirituelle, et comme pénétrer dans un antre majestueux auréolé de tous ces mots, tous ces textes, tous ces auteurs qui semblent encore voguer dans l’air, dans cette atmosphère particulière à la fois joyeuse et recueillie.

Comme tout grand texte, et a fortiori avec la pièce de Racine, intemporelle est aussi évidemment « Phèdre », tant de fois jouée, lue, entendue et pourtant…toujours aussi moderne et tragiquement envoûtante.

Rappel du début de l’histoire pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Fille de Minos et de Pasiphaé, Phèdre lutte en vain contre la passion qu’elle éprouve pour Hippolyte, le fils de Thésée dont elle est l’épouse. Épuisée et culpabilisée par ses sentiments qu’elle ne contrôle pas, elle cherche par tous les moyens à l’éloigner d’elle. Ce beau-fils, adulé et rejeté, a l’intention de quitter Trézène pour partir à la recherche de son père disparu, fuyant aussi par là son propre amour pour Aricie, soeur des Pallantides, clan ennemi.

Jean Racine est au sommet de sa gloire lorsque Phèdre est représentée pour la première fois en 1677 à l’Hôtel de Bourgogne, sous le titre initial d’ « Hippolyte », puis de « Phèdre et Hippolyte ». C’était donc logique et judicieux que de choisir cette même pièce pour la réouverture de la salle Richelieu de la Comédie Française sachant que la Comédie Française a été fondée par lettre de cachet (par Louis XIV le 21 octobre 1680) pour fusionner les deux seules troupes parisiennes de l’époque, la troupe de l’Hôtel Guénégaud et celle de l’Hôtel de Bourgogne.

Quand vous prenez vos places au petit bureau, vous obtenez une place à visibilité réduite, mais peu m’importait : emportée par la majesté des mots et du lieu, j’étais à la fois terriblement là et ailleurs, fascinée, une nouvelle fois, par l’émotion de ce texte sublimement tragique.

La mise en scène de Michael Marmarinos est, certes, de prime abord, déconcertante et le décor déconcertant de simplicité composé d’encens, de chaises, d’une table dressée, d’un lit, d’image de Vénus, d’une radio, et puis de l’horizon bleutée du ciel et de la mer sur vidéo (symbole du départ, d’un ailleurs inaccessible, mais aussi d’intemporalité : « La Grèce antique était trop abstraite pour moi. Ce qu’il y a d’antique, c’est l’horizon, la mer et l’île » d’après le metteur en scène ) et puis du véritable héros en tout cas dans cette mise en scène : les mots et leur musicalité fascinante. Ceux qui, justement, nous font sentir terriblement là et terriblement ailleurs. Ceux par qui arrive cette tragédie irréversible et inéluctable. Quant aux costumes, ils évoquent plutôt les années 20/30.

Ce qui aura sans doute le plus décontenancé les spectateurs, c’est cette radio en permanence allumée (qui vient se mêler à la musique du quatuor ENEA) d’après le metteur en scène là pour « figurer l’écoulement du temps réel », peut-être aussi pour figurer une autre actualité de la Grèce, ou encore mettre l’accent sur l’intemporalité et nous forcer, aussi, à une époque où l’attention est tellement volatile, détournée et sollicitée, à nous appliquer à entendre, écouter et savourer la beauté de ces mots. Pour insister sur cette musicalité, sur le côté de la scène se situe un micro dans lequel déclament les comédiens à certains moments, ce qui nous donne l’impression que les vers de Racine se transforment en air de chanson moderne, n’en devenant que plus réels et bouleversants.

La tragédie de Racine étant comme beaucoup d’autres nourrie de Grèce antique, un metteur en scène de nationalité grecque comme l’est Michael Marmarinos aurait pu tomber dans des clichés surannés. « On a besoin, dans la tragédie, de réalité, mais pas de réalisme » a-t-il déclaré et, en effet, sa mise en scène nous plonge dans une réalité qui peut être celle de personnages mythiques mais qui peut aussi être une réalité plus proche de nous.

Et puis il y a les comédiens au premier rang desquels Elsa Lepoivre (Phèdre) et Pierre Niney (Hippolyte). La première en Phèdre est une reine déchirée par la passion et la culpabilité et d’une émotion déchirante parce que jamais dans la grandiloquence. Phèdre est étouffée par ses sentiments, prise dans un étau (de la passion, de la souffrance, de la culpabilité), sans refuge. Impériale Elsa Lepoivre, forte ou exsangue mais bouleversante, terrassée par ses sentiments dont elle est victime.

Le second en Hippolyte – qui joue le rôle en alternance avec Benjamin Lavernhe – procure au rôle une sidérante élégance, maturité (pour un comédien de 23 ans seulement), une force altière teintée d’une légère vulnérabilité (son amour pour Aricie…). Il jongle avec une indicible habileté avec les alexandrins, sans jamais trébucher, et est un Hippolyte auquel sied parfaitement son jeu et son élégance singuliers et altiers, d’une assurance et d’une force implacables.

Comme dans toute pièce de la Comédie Française, chaque comédien apporte néanmoins sa pièce à cet édifice respectant ainsi la devise latine de la Comédie Française « Simul et singulis » (« Ensemble et singuliers »).

« Le jour n’est pas plus pur que le fond de mon cœur. » Au-delà de cette mise en scène originale, de ces comédiens, la beauté seule de ces monosyllabes (et, bien sûr, de tous les vers de Racine) justifie d’aller voir ce chef d’œuvre intemporel dans cet antre du théâtre porté par cette mise en scène audacieuse, réelle plus que réaliste qui, à la fois, nous ramène à nous-mêmes, et nous emporte. Une mise en scène moderne sans être caricaturale dans l’avant-gardisme, des comédiens bouleversants et un lieu qui exhale et magnifie la beauté poignante des mots elle-même transcendée par cette judicieuse mise en scène. Vous avez jusqu’au 26 juin 2013 pour vivre, à votre tour, ce beau moment…

Pour le plaisir des mots… :

ACTE I SCÈNE III

PHÈDRE

Quel fruit espères-tu de tant de violence ?

Tu frémiras d’horreur si je romps le silence.

……

PHÈDRE

Je t’en ai dit assez. Épargne-moi le reste.

Je meurs pour ne point faire un aveu si funeste

……

PHÈDRE

Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d’Égée

Sous les lois de l’hymen je m’étais engagée,

Mon repos, mon bonheur semblait s’être affermi,

Athènes me montra mon superbe ennemi.

Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ;

Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue ;

Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler ;

Je sentis tout mon corps et transir et brûler.

Je reconnus Vénus et ses feux redoutables,

D’un sang qu’elle poursuit tourments inévitables.

Par des voeux assidus je crus les détourner :

Je lui bâtis un temple, et pris soin de l’orner ;

De victimes moi-même à toute heure entourée,

Je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée,

D’un incurable amour remèdes impuissants !

En vain sur les autels ma main brûlait l’encens :

Quand ma bouche implorait le nom de la Déesse,

J’adorais Hippolyte ; et le voyant sans cesse,

Même au pied des autels que je faisais fumer,

J’offrais tout à ce Dieu que je n’osais nommer.

Je l’évitais partout. Ô comble de misère !

Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père.

Contre moi-même enfin j’osai me révolter :

J’excitai mon courage à le persécuter.

Pour bannir l’ennemi dont j’étais idolâtre,

J’affectai les chagrins d’une injuste marâtre ;

Je pressai son exil, et mes cris éternels

L’arrachèrent du sein et des bras paternels.

Je respirais OEnone, et depuis son absence,

Mes jours moins agités coulaient dans l’innocence.

Soumise à mon époux, et cachant mes ennuis,

De son fatal hymen je cultivais les fruits.

Vaines précautions ! Cruelle destinée !

Par mon époux lui-même à Trézène amenée,

J’ai revu l’ennemi que j’avais éloigné :

Ma blessure trop vive a aussitôt saigné,

Ce n’est plus une ardeur dans mes veines cachée :

C’est Vénus tout entière à sa proie attachée.

J’ai conçu pour mon crime une juste terreur ;

J’ai pris la vie en haine, et ma flamme en horreur.

Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire ;

Et dérober au jour une flamme si noire :

Je n’ai pu soutenir tes larmes, tes combats ;

Je t’ai tout avoué ; je ne m’en repens pas,

Pourvu que de ma mort respectant les approches,

Tu ne m’affliges plus par d’injustes reproches,

Et que tes vains secours cessent de rappeler

Un reste de chaleur tout prêt à s’exhaler.

Critique – YVES SAINT LAURENT de Jalil Lespert

YSL. Trois lettres synonymes d’élégance intelligemment irrévérencieuse. Trois lettres qui suffisent à identifier un homme et la marque de son art. Trois lettres comme un masque mystérieux. En choisissant de raconter l’histoire de l’homme qui se cache derrière ces initiales, Jalil Lespert n’a pas cédé à la mode opportuniste des biopics (qui n’est d’ailleurs désormais plus synonyme de succès systématique en salles au regard de criants échecs connus par ce genre cette année même si le brillant « Lincoln » ou l’épique « Mandela » démontrent le contraire) mais semble vraiment porté par la volonté de raconter le combat d’un homme (ou plutôt de deux hommes) pour la concrétisation d’un rêve et surtout une histoire d’art et d’amour entremêlés.

Nombreux sont les cinéastes qui, avant lui, ont choisi cet angle pour dresser le portrait d’un artiste comme Anne Fontaine avec « Coco avant Chanel » ou encore Bruno Nuytten avec le vibrant « Camille Claudel. Passion artistique et passion amoureuse sont souvent indissociables, l’une exacerbant, stimulant, inspirant l’autre. Comme dans « Martin Eden », le roman de Jack London cité par Jalil Lespert comme source d’inspiration lors du débat après la projection du film. Sans aucun doute le plus beau roman qui soit sur la fièvre créatrice et amoureuse, qui montre avec un talent et une sensibilité inouïs comment elles emprisonnent, aveuglent et libèrent à la fois. Une brillante histoire romanesque, une peinture de la société, de son hypocrisie, de la superficialité de la réussite et l’itinéraire d’un être passionné et idéaliste qui sombrera dans le désappointement, un sublime roman d’un romantisme désenchanté empreint de passion puis de désillusions. Je m’égare…mais je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce roman qui m’a tant bouleversée, que j’ai relu tant de fois, et d’ailleurs je ne m’égare pas tant que ça car je me souviens que Pierre Niney (dans cette interview) avait aussi évoqué ce roman comme source d’inspiration du réalisateur Frédéric Louf pour son film « J’aime regarder les filles » dans lequel il tenait également le rôle principal.

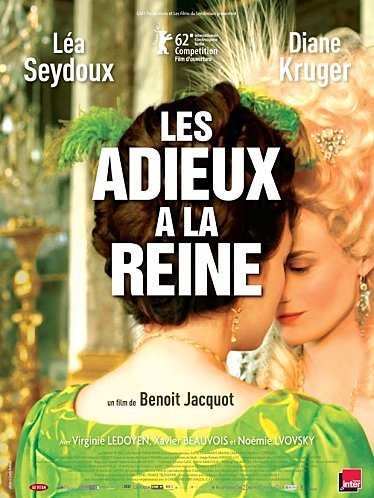

Parfois synonyme de frilosité des producteurs, de facilité, le biopic peut aussi débrider l’imaginaire comme ce fut le cas dans le splendide « Gainsbourg, vie héroïque » de Joann Sfar. Jalil Lespert, véritable artiste et non simple technicien (César du meilleur espoir masculin en 2001 pour « Ressources humaines », formidable aussi -notamment- dans « Le Petit Lieutenant » de Xavier Beauvois mais aussi réalisateur auparavant de l’adaptation des « Vents contraires », le roman d’Olivier Adam), avait sans nul doute à cœur d’aller au-delà de la simple biographie filmée, d’apporter son regard et d’y apposer son univers d’autant plus qu’un autre film, de Bertrand Bonello en l’occurrence, avec pour titre « Saint Laurent » (avec Gaspard Ulliel, Jérémie Renier et Léa Seydoux), est actuellement en préparation. C’est en revanche sur l’affiche du film de Jalil Lespert que figure le logo de l’entreprise YSL (fait très rare), preuve que le film a reçu l’aval des personnes concernées…

Jalil Lespert s’est appuyé sur l’ouvrage éponyme « Yves Saint Laurent » de Laurence Benaïm qu’il a librement adapté. Son film ne couvre ainsi pas toute l’existence d’Yves Saint Laurent (Pierre Niney) mais débute à partir de ses 18 ans.

Il apparaît pour la première fois de dos, en Algérie où il est né, face à l’horizon qui s’offre à lui. De dos comme un mystère. Trois ans plus tard, à tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est appelé à prendre en main les destinées de la prestigieuse maison de haute couture fondée par Christian Dior, décédé peu de temps auparavant. Lors de son premier défilé triomphal, un homme regarde cette collection, avec admiration. Pierre Bergé (Guillaume Gallienne). LA rencontre qui va bouleverser sa vie. Son mentor, son mécène, son amour. Trois ans plus tard, ils s’associent pour créer la société Yves Saint Laurent. Malgré ses obsessions et ses démons intérieurs, Yves Saint Laurent va révolutionner le monde de la mode avec son approche moderne et iconoclaste.

« La mode n’est pas un art majeur. Ce n’est même pas un art du tout» dit Yves Saint Laurent dans le film, un film…qui prouve tout le contraire. Le soin qu’il apporte à chaque dessin. La passion, l’énergie, le travail, la folie et le génie créateurs démontrent justement à quel point c’est un art, même un objet politique. Un « simple » vêtement (fruit d’un travail si complexe ici) devient la marque de l’audace et de la prise de pouvoir des femmes que ce soit avec le smoking, la saharienne, le tailleur-pantalon que Saint Laurent a initiés pour elles. N’ayez crainte : ce film n’est pas une leçon didactique de mode. C’est avant tout une histoire d’amour et de création racontée par l’autre protagoniste (qui n’a « qu’une parole mais pas de principes ») qui retrace trente années d’une vie tumultueuse, chaotique, passionnante, passionnée et passionnelle. Celle d’un homme diagnostiqué maniaco-dépressif à l’âge de 24 ans, qui n’était « heureux que deux fois par an quand il saluait à la fin des collections au printemps et à l’automne », dont la personnalité était marquée par la noirceur et la douceur, un mélange d’excentricité et de fragilité, de gentillesse et de provocation, de timidité et d’audace, de vulnérabilité et de détermination et qui transformait sa douleur en création(s). Un « extralucide » comme le définit justement son interprète. Se mettre en danger (en amour et en art) et s’exprimer pour « ne pas mourir d’ennui ».

Pour incarner cet écorché vif à l’élégance rare à la fois gauche et naturelle, au regard parfois fuyant mais clairvoyant et perçant, aux gestes, au phrasé et à la voix si singuliers, il fallait un acteur lui aussi singulier. Tant celui qui a été choisi semble être Yves Saint Laurent, on se dit que personne d’autre que Pierre Niney n’aurait pu l’incarner et ne pourra l’incarner. Lorsqu’il est apparu sur scène après la projection du film au Gaumont Marignan, la différence physique était aussi frappante que l’était la ressemblance pendant le film malgré, finalement, des similitudes entre ces deux grands artistes. Ils ne sont en effet pas dénués de points communs. Comme le génie créateur et le travail, le perfectionnisme, la précocité. Pierre Niney fut ainsi, à 21 ans, le plus jeune pensionnaire de la Comédie Française (engagé en 2010). Preuve de son perfectionnisme, il a ainsi adopté la voix si particulière de Saint Laurent (ne sortant pas pour ne pas la perdre entre les jours de tournage) mais a aussi appris à dessiner avec l’aide d’Audrey Secnazi qui a travaillé avec le couturier. Un travail en amont qui donne l’impression d’un naturel saisissant. Deux fois nommé en vain comme meilleur espoir masculin aux César (pour « J’aime regarder les filles » et « Comme des frères »), Pierre Niney le décrochera sans aucun doute en 2015 en tant que meilleur acteur (à moins qu’il soit nommé en 2014 pour « 20 ans d’écart », ce qui n’empêche pas d’ailleurs une autre nomination en 2015). J’en prends le pari avec vous ici.

Pierre Niney a l’intelligence de ne jamais tomber dans l’imitation mais il EST littéralement Yves Saint Laurent, dans sa touchante complexité, ses démons, sa vulnérabilité, sa gaucherie, son talent, sa gentillesse (presque une qualité audacieuse quand le cynisme est tristement à la mode). Je l’ai toujours trouvé remarquable dans ses précédents rôles, même lorsqu’il ne s’agissait que d’apparitions (comme dans « Les neiges du Kilimandjaro » de Guédiguian, prestation inénarrable) mais, ici, il dévore littéralement l’écran. On se demande si l’étendue de son jeu a des limites ! Que ce soit le personnage éminemment romantique, d’une touchante maladresse, dans « J’aime regarder les filles », le film dans lequel je l’ai découvert au Festival du Film de Cabourg 2011 (Cabourg où il a cette année reçu le prix de la révélation masculine). Ou le personnage lunaire, burlesque même, immature, attachant, qui cache lui aussi, derrière sa maladresse, une blessure de « Comme des frères ». Ou encore, au théâtre, incarnant Hippolyte dans « Phèdre », procurant au rôle une sidérante élégance, maturité, une force altière teintée d’une légère vulnérabilité, jonglant avec une indicible habileté avec les alexandrins, sans jamais trébucher, d’une assurance et d’une force implacables. Sans oublier, également à la Comédie Française, sa performance dans « Un chapeau de paille d’Italie » dans lequel il chantait, dansait, sautait, s’énervait, charmait, s’échappait, revenait, faisait des sauts insensés…le tout avec une ingénuité remarquable, une vivacité et une précision de jeu et des gestes renforçant la modernité et le caractère intemporel de la pièce, sublimant réellement ce rôle lui apportant aussi candeur et énergie doucement folles.

Si je vous parle autant des acteurs c’est parce que c’est le grand atout de ce film. Yves Saint Laurent reprend vie sous nos yeux, devenant un personnage romanesque, composé d’humaines fêlures et de génie créatif. Et s’il prend aussi bien vie, c’est aussi parce que le monde qui l’entourait a été soigneusement retranscrit, et les acteurs pour interpréter ce petit monde soigneusement choisis. Guillaume Gallienne (également de la Comédie Française) apporte aussi ce qu’il faut de détermination, dureté parfois, tendresse aussi, au personnage de Pierre Bergé, formant avec Saint Laurent un couple passionnel, libre, iconoclaste et attachant. Il mériterait lui aussi une nomination aux César qu’il aura peut-être également en 2014 pour le formidable « Les Garçons et Guillaume, à table ! ». Xavier Lafitte dans le rôle de l’amant sulfureux Jacques de Bascher est également remarquable. Charlotte Le Bon dans le personnage intéressant de Victoire est lumineuse et Laura Smet apporte ce qu’il faut d’excentricité et de gaieté à Loulou de la Falaise (très belle scène du questionnaire de Proust au milieu des couleurs chatoyantes du Maroc qui inspirèrent tant Saint Laurent). Le film est ainsi jalonné des lieux et d’objets de la vie de Saint Laurent qui donnent l’impression d’être immergé dans l’univers du couturier : l’appartement de Bergé et Saint Laurent au 5 avenue Marceau, l’atelier du styliste, le Jardin Majorelle à Marrakech où Saint Laurent imaginait ses collections, les costumes originaux conservés par la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, des croquis originaux… Le tout sublimé par la photographie de Thomas Hardmeier ( « Collision », « L’Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet » etc).

La musique originale signée Ibrahim Maalouf est aussi une vraie réussite, soulignant toute la modernité, la singularité, l’insolence, l’extravagance, la gaieté, la mélancolie, les paradoxes donc de Saint Laurent sans oublier des morceaux classiques savamment choisis et notamment la Callas que Saint Laurent et Bergé aimaient tant. Le scénario se concentre sur trente années de sa vie, ses plus créatrices, avant que ses démons au lieu de stimuler sa création ne la réfrènent. On regrette ainsi de n’en savoir pas plus sur sa jeunesse, la genèse de sa passion et sur le contexte politique (la fin de l’Algérie française) évoqués en filigrane. Ce choix scénaristique reflète l’angle choisi qui s’avère finalement judicieux : celui de l’histoire d’amour, Saint Laurent naissant finalement ici en rencontrant Bergé et gardant un certain mystère (si le film reflète aussi la noirceur du personnage, je ne l’ai jamais trouvé impudique), se terminant sur cet homme de dos qui s’efface avec élégance. Rien d’étonnant donc de retrouver Jacques Fieschi au scénario (notamment scénariste du chef d’œuvre de Claude Sautet « Un cœur en hiver« ) accompagné à l’écriture par Jérémie Guez, Marie-Pierre Huster et Jalil Lespert.

Un film qui fait subtilement danser et s’entrelacer élégance et irrévérence, douceur et noirceur, gaieté de l’art et mélancolie de l’artiste, au chic rock’n’roll. Un film universel sur un homme singulier. Un film qui a du style, comme celui dont il retrace l’existence et « les modes passent, le style est éternel » disait ainsi Yves Saint-Laurent. Un mélange d’extravagance et de vulnérabilité comme celles qui caractérisaient Saint Laurent, de couleurs joyeuses comme celles du Maroc qu’il affectionnait tant et de mélancolie ou peut-être de « ce sentiment inconnu, dont l’ennui, la douceur m’obsèdent », et qui porte « le beau nom grave de tristesse » pour paraphraser Sagan. Et, surtout, la performance d’un acteur, Pierre Niney, (qui ne donne jamais l’impression d’en être une) à la démesure de la personnalité qu’il incarne. Deux artistes aussi fascinants l’un que l’autre. La découverte de la vie et des talents fascinants de l’un révèle le talent éblouissant de l’autre. Un bel hommage à la mode dont Saint Laurent a fait un art, aussi (il suffit de voir la Collection Mondrian mais aussi toutes celles tant imprégnées des autres arts, de peinture essentiellement), et à cette passion (créatrice, amoureuse) chère à Jack London qui suscite certes la souffrance mais qui fait aussi tellement vibrer, se surpasser, se mettre en danger. Exister. Etre libre. Oui, Saint Laurent était un être magnifiquement libre.

Les droits du film ont déjà été achetés par Harvey Weinstein et il sera présenté en ouverture de la section Panorama du Festival de Berlin. Nul doute que ce film fera partie des grands évènements cinématographiques de l’année 2014. Ne le manquez pas. Vous passeriez à côté de la rencontre avec deux grands artistes, deux talents rares : Saint Laurent et celui qui ne l’incarne pas mais le devient le temps d’un film. Magistralement.