"Je crois au cinéma plus qu'à tout le reste" a déclaré (avec le lyrisme qui le distingue et le caractérise) Claude Lelouch, le Président de cette 41ème cérémonie des César, lors de son discours d'ouverture. Moi aussi. Profondément. Difficile de le contredire quand une cérémonie comme celle-ci en a autant démontré les vertus: le cinéma qui nous met à l'abri du monde et de ses fracas tout en étant souvent son plus vibrant reflet.

Ainsi, si à l'extérieur et à l'intérieur du Théâtre du Châtelet, les mesures de sécurité drastiques nous rappelaient (bien qu'il m'aurait été impossible de l'oublier) que Paris était une ville blessée, sur scène et dans la salle (et peut-être justement parce que Paris était une ville blessée) le cynisme avait baissé les armes. Sur la scène du Châtelet, la cérémonie s'est en effet déroulée sous le signe de l'émotion, communicative souvent, et le public, pourtant sans doute pas le plus indulgent qui soit, réagissait avec enthousiasme et bienveillance, davantage en tout cas que lors des éditions passées. Ou peut-être étaient-ce ces parfums de vérité qu'a coutume d'évoquer Claude Lelouch et qui avaient enivré le théâtre tout entier.

Ce fut ma 9ème cérémonie des César vécue au Châtelet (tantôt en salle presse, tantôt dans la salle) et j'en ai apprécié chaque seconde tant l'organisation état cette année fluide (aussi bien en coulisses, lors de l'arrivée et du cocktail, que sur scène) tant aussi j'avais plus que jamais conscience qu'il s'agissait là d'une parenthèse enchantée loin, le temps d'une soirée, des tumultes de l'actualité, même si le palmarès en était une forme d'écho retentissant.

Cette année, c'est à Canal + que je dois le plaisir d'avoir été invitée et je vous rappelle que vous pouvez retrouver chaque mois une de mes critiques mises en avant sur leur site et cela tombe bien car, ce mois-ci, il s'agit de "Timbuktu", le grand vainqueur des César 2015, actuellement diffusé sur Canal plus, et je vous rappelle à nouveau que vous auriez tort de ne pas regarder ce chef d'œuvre dont vous pouvez lire ma critique, ici, un chef d'œuvre qui avait d'ailleurs récolté 7 des 8 César pour lesquels il était nommé l'an passé.

Après deux heures de déambulations dans le Châtelet aux différents étages duquel, comme chaque année, les invités pouvaient profiter d'un cocktail et croiser remettants ou nommés, les spectateurs ont rejoint leurs places et Florence Foresti a ensuite donné le coup d'envoi de ces César 2016. Difficile de succéder à Edouard Baer dont l'humour décalé m'avait réjouie l'an passé (retrouvez, ici, mon compte rendu de l'édition 2015 des César) et notamment sa mise en scène de "Panique aux César", moment d'anthologie. Et pourtant, elle y est admirablement parvenue. Le montage d'ouverture était un hommage drôle et réussi à "Nikita", "Itinéraire d'un enfant gâté" (et à son inénarrable scène du bonjour) et à "Black swan". L'humoriste a ensuite fait son apparition sur scène, en musique et telle une meneuse de revue, dans un décor entre Broadway et "The Artist", débarrassé du pupitre: une scénographie intelligemment modernisée et aux accents hollywoodiens.

Florence Foresti n'a pas économisé son énergie, et les différents montages qui ont émaillé la cérémonie (notamment celui avec Vanessa Paradis) ont à chaque fois déridé les zygomatiques des spectateurs du Châtelet, ce qui avait d'ailleurs commencé dès son arrivée en rythme et en musique.

Elle a aussi su faire preuve d'un humour plus caustique comme lorsqu'elle a infantilisé et tourné en dérision la bêtise de la violence de ceux qui avaient agressé l'actrice de "Much loved", Loubna Abidar.

Question causticité, Florence Foresti fut néanmoins largement battue par Pierre Deladonchamps et Zabou Breitman qui avaient reconstitué leur jubilatoire et mordant duo de l'an passé pour égratigner les tartufferies de l'assistance avec une savoureuse ironie, le tout sur un ton délicieusement mielleux et désinvolte.

Aucun film n'a dominé le palmarès comme "Timbuktu" l'an passé, sans parler des 10 César attribués à des films comme "Le dernier métro" ou "Cyrano de Bergerac" ou des 9 d'"Un Prophète" de Jacques Audiard (malheureusement reparti bredouille cette année après avoir été couronné meilleur réalisateur en 2006 et 2009 et après sa palme d'or au dernier Festival de Cannes).

"Marguerite" et "Mustang" figurent néanmoins en tête des lauréats avec 4 récompenses chacun. Desplechin, malgré ses 11 nominations", n'a obtenu qu'un seul César, celui du meilleur réalisateur pour lequel il était pour la 4ème fois nommé et qu'il n'avait, jusqu'à présent, jamais obtenu.

Ce palmarès a été qualifié de politique, voire engagé. Il a en tout cas mis en exergue la belle diversité et le réjouissant éclectisme du cinéma français qui se tourne et séduit aussi hors de nos frontières comme le fil franco-turc "Mustang" nommé comme meilleur film étranger aux Oscars (à suivre cette nuit sur Canal plus).

Au programme des films en lice cette année, malgré leurs différences apparentes, on pouvait en tout cas souligner des thèmes récurrents et communs : l’innocence blessée, les illusions brisées, les libertés entravées et des envies d’ailleurs.

Le rythme imposé à la cérémonie n'en a pas réfréné ou freiné l'émotion mais l'a au contraire exacerbée et nombreux sont les moments à m'avoir procuré de joyeux frissons:

-à commencer par l'humilité et la joie de Vincent Lindon, notre "DiCaprio à nous" comme l'a qualifié Florence Foresti, 5 fois nommé et jamais récompensé qui le fut enfin pour "La loi du marché", film pour lequel il avait déjà reçu le prix d'interprétation cannois en Mai dernier. Je ne cesserai de vous répéter à quel point il est magistral dans ce rôle d'homme que la loi du marché infantilise, aliène, broie et à laquelle avec une justesse sidérante et bouleversante il oppose sa dignité, son humanité, sa fragilité. Son discours cannois m'avait émue aux larmes. Si son discours vendredi était plus sobre, sa sincère émotion et reconnaissance n'en étaient pas moins flagrantes et touchantes. La concurrence était pourtant rude notamment face à Depardieu (17 fois nommé aux César et César du meilleur acteur en 1981 pour "Le Dernier métro" et en 1991 pour "Cyrano de Bergerac"), Luchini (César du meilleur acteur pour un second rôle dans "Tout ça pour ça" en 1994 et pour la 9ème fois nommé), et Cassel (dont l’absence fut prétexte à un gag récurrent de Florence Foresti et qui avait déjà obtenu le César pour son rôle de « Mesrine » en 2009 et qui fut également nommé en 1996 pour "La Haine" et en 2002 pour "Sur mes lèvres".)

-la voix brisée par l'émotion de Benoît Magimel et sa gratitude envers Emmanuelle Bercot et là aussi son émotion (décidément le maître mot de cette cérémonie). Prix d'interprétation masculine à Cannes en 2001 pour "La Pianiste", Benoît Magimel n'avait néanmoins jamais obtenu de César malgré deux nominations: en 1997, comme meilleur espoir masculin, pour "Les Voleurs", et en 2013 pour le second rôle dans "Cloclo". Ce prix et celui reçu par Rod Paradot (là aussi amplement mérité) comme meilleur jeune espoir masculin (qui a attendri et charmé l'assistance par ses trémolos et sa maturité comme cela avait été le cas lors de la passionnante conférence de presse cannoise du film) prouvent à quel point Emmanuelle Bercot, en plus d'être une actrice de talent (elle a obtenu le prix d'interprétation du dernier Festival de Cannes pour "Mon roi" qui, comme "Dheepan", était absent du palmarès de ces César) est une exceptionnelle directrice d'acteurs qui avait d'ailleurs offert à Catherine Deneuve un de ses plus beaux rôles dans l'immense film qu'est "Elle s'en va". Catherine Deneuve était là encore, dans "La tête haute", remarquable dans ce rôle de juge pour lequel elle marie et manie avec brio autorité et empathie. Elle avait déjà été 13 fois nommée et récompensée du César de la meilleure actrice pour "Le dernier métro" de François Truffaut et "Indochine" de Régis Wargnier. « La tête haute » est un film énergique et poignant, bouillonnant de vie, qui nous laisse avec un salutaire espoir, celui que chacun peut empoigner son destin quand une main se tend (au propre comme au figuré) et qui rend un bel hommage à ceux qui se dévouent pour que les enfants blessés et défavorisés par la vie puissent grandir la tête haute. Voyez-le!

-le César pour la photographie de "Valley of love" décerné à Christophe Offenstein même si j'aurais aimé que ce film (pour moi LE film français de 2015) soit davantage nommé et récompensé. La fin nous hante longtemps après le générique, une fin d’une beauté foudroyante, émouvante, énigmatique. Un film pudique et sensible qui ne pourra que toucher en plein cœur ceux qui ont été confrontés à cet intolérable et ineffable vertige du deuil. Cliquez ici pour lire ma critique complète de "Valley of love".

-le César du meilleur second rôle féminin attribué à la pétillante Sidse Babett Knudsen pour "L'Hermine" de Christian Vincent. Par sa spontanéité et sa vérité éclatantes, elle fait d’autant plus sortir le juge Racine (Luchini) de son rôle. Cliquez ici pour lire ma critique de ce film que je vous recommande.

-les différents César attribués à "Mustang" dont celui du scénario. « Mustang » est un portrait sans concessions d’une partie de la société turque et de la place qu’elle laisse aux femmes. Un premier film à la fois solaire et terriblement sombre sur ces 5 sœurs condamnées à une existence quasiment carcérale d’autant plus marquant qu’il est parfaitement maitrisé dans son écriture, et dans sa forme comme dans le fond évitant l’écueil du manichéisme. « Mustang » est un film dans lequel s'entrechoquent fougue de la jeunesse et conservatisme des aînés, porté par des actrices incandescentes et un judicieux décalage entre le forme et le fond.

-La venue de Christine and The Queens qui a surgi comme par magie pour livrer son interprétation électrique et électrisante de « It's only mystery », bande originale du film « Subway » de Luc Besson.

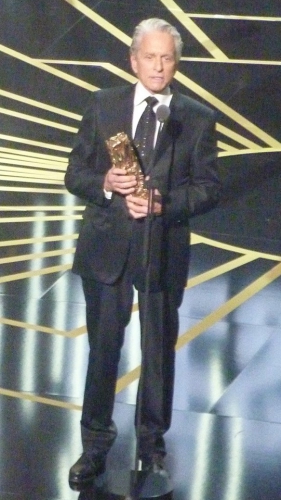

-la classe et le discours enthousiaste dans un Français impeccable de Michael Douglas, César d'honneur (un César qu'il avait déjà reçu en 1998), qui s'est achevé par un "Vive la France!" qui résonnait comme un cri de solidarité et d'amour à la France sur lequel son discours ne laissait guère planer de doutes.

Ma seule vraie déception concerne le César du meilleur film étranger décerné à « Birdman » notamment devant "Le fils de Saul" de Laszlo Nemes ( un premier film qui, par l’ utilisation brillante du son, de la mise en scène étouffante, du hors champ, du flou, suggère avec une intelligence inouïe l’horreur ineffable de camps de concentration) et surtout devant "Mia madre" de Nanni Moretti (déjà oublié du palmarès cannois et qui dans ce film illustre l’illusion de légèreté du cinéma pour tenter d’affronter le gouffre étourdissant de la mort et du lendemain après la perte forcément insensée d’un parent. Un film pudique, profondément émouvant et un regard final qui vous hante longtemps après la projection) et enfin "Taxi Téhéran" ( à la mise en scène particulièrement rusée et brillante, qui avait obtenu l'ours d'or du Festival de Berlin 2015.)

Si je n'ai pas partagé l'enthousiasme général pour "Marguerite" (lui préférant d'autres films de Giannoli comme "Quand j'étais chanteur" et "A l'origine") et si j'aurais préféré que les prestations d'Isabelle Huppert ou Catherine Deneuve soient récompensées, ce prix d'interprétation féminine récompensait néanmoins à juste titre le talent de Catherine Frot, pour la dixième fois nommée, même si ce rôle était pour moi loin d'être son meilleur mais sans aucun doute un rôle "à César" qu'elle avait auparavant obtenu une seule fois.

Alors, oui, moi aussi, Monsieur Lelouch, plus que jamais, « Je crois au cinéma plus qu’à tout le reste ». Ce cinéma et le bonheur communicatif de ceux qui le font à tel point que je n’ai pas vu passer les 3H30 qu’a duré la cérémonie qui a finalement couronné « Fatima » (qui avait déjà remporté le prix Louis-Delluc, un film que j’ai manqué lors de sa sortie et que je vais essayer de rattraper au plus vite).

Et pour terminer ce compte rendu comme je l’ai ouvert, par une citation de Claude Lelouch (au passage, ne manquez pas son dernier film « Un + Une » oublié des nominations et dont vous pouvez retrouver ma critique ici) :« On n’a jamais vu quelqu’un mourir d’une overdose de rêves ». Heureusement, parce que , en raison de tous ceux que le cinéma m'a permis de vivre dans une salle de cinéma et en dehors, comme vendredi soir, sans aucun doute y aurais-je depuis bien longtemps succombé. Alors, pour terminer, je vous recommande de vous enivrer de cinéma jusqu'à plus soif, la seule drogue qui vaille, la seule arme qui, sans blesser, peut briser bien des préjugés, adoucir bien des tourments, annihiler bien des colères, réunir bien des différences et, dans un élan d'optimisme furtif, espérons-le, qui peut mettre fin à des conflits meurtriers.

Et, pour terminer, avant le palmarès, une petite vidéo bonus de Michael Douglas et Claude Lelouch, après la cérémonie.

PALMARES COMPLET DES CESAR 2016

Meilleur acteur : Vincent Lindon pour « La Loi du marché ».

Meilleure actrice : Catherine Frot pour « Marguerite ».

Meilleur acteur dans un second rôle: Benoît Magimel pour « La Tête haute ».

Meilleure actrice dans un second rôle: Sidse Babett Knudsen pour « L’Hermine ».

Meilleur espoir masculin : Rod Paradot pour « La Tête haute ».

Meilleur espoir féminin : Zita Hanrot pour « Fatima ».

Meilleur scénario original : Deniz Gamze Ergüven et Alice Winocour pour « Mustang ».

Meilleure adaptation : « Fatima » de Philippe Faucon.

Meilleurs décors : Martin Kurel pour « Marguerite »

Meilleurs costumes : Pierre-Jean Larroque pour « Marguerite ».

Meilleure photographie : Christophe Offenstein pour « Valley of Love ».

Meilleur montage : Mathilde Van de Moortel pour « Mustang ».

Meilleur son : François Musy et Gabriel Hafner pour « Marguerite ».

Meilleure musique : Warren Ellis pour « Mustang ».

Meilleur premier film: « Mustang » de Deniz Gamze Ergüven.

Meilleur film d’animation : « Le Petit Prince » de Mark Osborne.

Meilleur film documentaire : « Demain » de Mélanie Laurent et Cyril Dion.

Meilleur film étranger : « Birdman » Alejandro Gonzàlez Iñarritu (États-Unis).

Meilleur court métrage : « La Contre-allée » de Cécile Ducrocq.

Meilleur court métrage d’animation : »Le Repas dominical » de Céline Devaux.

César d’honneur : Michael Douglas