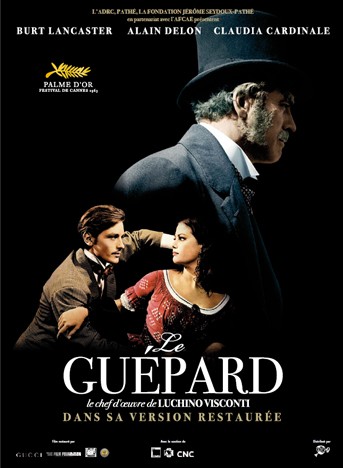

Quand la réalité rejoint le cinéma (article déjà publié suite à la projection exceptionnelle du "Guépard" en version restaurée dans le cadre du Festival de Cannes 2010)

Parmi mes très nombreux souvenirs du Festival de Cannes, celui de ce soir restera sans aucun doute un des plus émouvants et inoubliables. Ce soir, dans le cadre de Cannes Classics était en effet projetée la version restaurée du chef d'œuvre de Luchino Visconti « Le Guépard », palme d'or du Festival 1963. Un des films à l'origine de ma passion pour le cinéma avec l'acteur que j'admire le plus (et tant pis pour ceux qu'il horripile... qu'ils me trouvent juste un seul acteur ayant tourné autant de chefs d'œuvre de « Rocco et ses frères » à « Monsieur Klein » en passant par « Le Cercle rouge » , « La Piscine » et tant d'autres...).

Alors que nous étions très peu nombreux dans la file presse et que, en face, dans la file Cannes cinéphiles on se bousculait tout le monde a finalement pu entrer. J'avais une place de choix puisque juste à côté de moi figurait un siège sur lequel était écrit Martin Scorsese et devant Alain Delon et Claudia Cardinale! Tandis que les premiers invités commençaient à arriver (Benicio Del Toro, Kate Beckinsale, Aishwarya Rai puis Salma Hayek, Juliette Binoche...), la fébrilité était de plus en plus palpable dans la salle. Avec son humour et son enthousiasme légendaires, Thierry Frémaux est venu prévenir que Martin Scorsese était retenu dans les embouteillages en ajoutant qu'Alain Delon avait tenu à préciser que lui n'était pas en retard.

Puis Martin Scorsese est enfin sorti des embouteillages pour monter sur scène ( réalisateur du plus grand film de cette année « Shutter island », à voir absolument) pour parler de ce film si important pour lui. Puis ce fut au tour d'Alain Delon et Claudia Cardinale de monter sur scène. Tous deux émus, Alain Delon aussi nostalgique que Claudia Cardinale semblait enjouée. Je vous laisse découvrir cet instant que j'ai intégralement filmé. Puis, ils se sont installés, juste devant moi et le film, ce film que j'ai vu tant de fois a commencé.

Quelle étrange sensation de le découvrir enfin sur grand écran, tout en voyant ses acteurs au premier plan, juste devant moi, en chair et en os. Aussi fascinant et somptueux soit « Le Guépard » (et ce soir il m'a à nouveau et plus que jamais éblouie) mon regard ne pouvait s'empêcher de dévier vers Delon et Cardinale. Instant irréel où l'image de la réalité se superposait à celle de l'écran. Je ne pouvais m'empêcher d'essayer d'imaginer leurs pensées. Claudia Cardinale qui semblait littéralement transportée (mais avec gaieté) dans le film, tapant des mains, se tournant vers Alain Delon, lorsque des scènes, sans doute, lui rappelait des souvenirs particuliers, riant aussi souvent, son rire se superposant même sur la célèbre cavalcade de celui d'Angelica dans la scène du dîner. Et Alain Delon, qui regardait l'écran avec tant de solennité, de nostalgie, de tristesse peut-être comme ailleurs, dans le passé, comme s'il voyait une ombre du passé ressurgie en pleine lumière, pensant, probablement, comme il le dit souvent, à ceux qui ont disparu : Reggiani, Lancaster, Visconti....

Delon et Cardnale plus humains sans doute que ces êtres d'une beauté irréelle sur l'écran et qu'ils ont incarnés mais aussi beaux et touchants. D'autant plus troublant que la scène de la réalité semblait faire étrangement écho à celle du film qui raconte la déliquescence d'un monde, la nostalgie d'une époque. Comme si Delon était devenu le Prince Salina (incarné par Lancaster dans le film) qui regarde avec mélancolie une époque disparaître. J'avais l'impression de ressentir leur émotions, ce qui, ajouté, à celle que me procure immanquablement ce film, a fait de cet instant un moment magique de vie et de cinéma entremêlés, bouleversant.

Je n'ai pas vu passer les trois heures que dure le film dont la beauté, la modernité, la richesse, la complexité mais aussi la vitalité, l'humour (c'était étonnant d'entendre ainsi la salle rire) me sont apparus plus que jamais éclatants et surtout inégalés. 47 ans après, quel film a pu rivaliser ? Quel film contient des plans séquences aussi voluptueux ? Des plans aussi somptueux ? On comprend aisément pourquoi le jury lui a attribué la palme d'or à l'unanimité !

Hypnotisée par ces images confuses de réalité et de cinéma superposées, de splendeur visuelle, de mélancolie, de nostalgie, je suis repartie avec dans ma poche la lettre destinée à Alain Delon parlant du scénario que j'aimerais lui soumettre, mais sans regrets : il aurait été maladroit, voire indécent de lui donner à cet instant si intense, particulier. Et encore maintenant il me semble entendre la valse qui a sublimé Angelica et Tancrède, et d'en ressentir toute la somptuosité nostalgique... Cette phrase prononcée par Burt Lancaster dans « Le Guépard » pourrait ainsi peut-être être désormais prononcée par ceux qui ont joué à ses côtés, il y a 47 ans déjà : « Nous étions les Guépards, les lions, ceux qui les remplaceront seront les chacals, les hyènes, et tous, tant que nous sommes, guépards, lions, chacals ou brebis, nous continuerons à nous prendre pour le sel de la terre ».

Ma critique du « Guépard » de Luchino Visconti

En 1860, en Sicile, tandis que Garibaldi et ses chemises rouges débarquent pour renverser la monarchie des Bourbons de Naples et l’ancien régime, le prince Don Fabrizio Salina (Burt Lancaster) ainsi que sa famille et son confesseur le Père Pirrone (Romolo Valli), quitte ses domaines pour son palais urbain de Donnafigata, tandis que son neveu Tancrède rejoint les troupes de Garibaldi. Tancrède s’éprend d’Angelica, (Claudia Cardinale), la fille du riche maire libéral de Donnafugata : Don Calogero. Le Prince Salina s’arrange pour qu’ils puissent se marier. Après l’annexion de la Sicile au royaume d’Italie, Tancrède qui s’était engagé aux côtés des Garibaldiens les abandonne pour rejoindre l’armée régulière…

Les premiers plans nous montrent une allée qui mène à une demeure, belle et triste à la fois. Les allées du pouvoir. Un pouvoir beau et triste, lui aussi. Triste car sur le déclin, celui de l’aristocratie que symbolise le Prince Salina. Beau car fascinant comme l’est le prince Salina et l’aristocratie digne qu’il représente. Ce plan fait écho à celui de la fin : le prince Salina avance seul, de dos, dans des ruelles sombres et menaçantes puis il s’y engouffre comme s’il entrait dans son propre tombeau. Ces deux plans pourraient résumer l’histoire, l’Histoire, celles d’un monde qui se meurt. Les plans suivants nous emmènent à l’intérieur du domaine, nous offrant une vision spectrale et non moins sublime de cette famille. Seuls des rideaux blancs dans lesquels le vent s’engouffre apportent une respiration, une clarté dans cet univers somptueusement sombre. Ce vent de nouveauté annonce l’arrivée de Tancrède, Tancrède qui apparaît dans le miroir dans lequel Salina se mire. Son nouveau visage. Le nouveau visage du pouvoir. Le film est à peine commencé et déjà son image est vouée à disparaître. Déjà la fin est annoncée. Le renouveau aussi.

Fidèle adaptation d’un roman écrit en 1957 par Tomasi di Lampedusa, Le Guépard témoigne d’une époque représentée par cette famille aristocrate pendant le Risorgimento, « Résurrection » qui désigne le mouvement nationaliste idéologique et politique qui aboutit à la formation de l’unité nationale entre 1859 et 1870. Le Guépard est avant tout l’histoire du déclin de l’aristocratie et de l’avènement de la bourgeoisie, sous le regard et la présence félins, impétueux, dominateurs du Guépard, le prince Salina. Face à lui, Tancrède est un être audacieux, vorace, cynique, l’image de cette nouvelle ère qui s’annonce.

La scène du fastueux bal qui occupe un tiers du film est aussi la plus célèbre, la plus significative, la plus fascinante. Elle marque d'abord par sa magnificence et sa somptuosité : somptuosité des décors, soin du détail du Maestro Visconti qui tourna cette scène en huit nuits parmi 300 figurants. Magnificence du couple formé par Tancrède et Angelica, impériale et rayonnante dans sa robe blanche. Rayonnement du couple qu’elle forme en dansant avec Salina, aussi. La fin du monde de Salina est proche mais le temps de cette valse, dans ce décor somptueux, le temps se fige. Ils nous font penser à cette réplique de Salina à propos de la Sicile : "cette ombre venait de cette lumière". Tancrède regarde avec admiration, jalousie presque, ce couple qui représente pourtant la déchéance de l’aristocratie et l’avènement de la bourgeoisie. Un suicide de l'aristocratie même puisque c’est Salina qui scelle l’union de Tancrède et Angelica, la fille du maire libéral, un mariage d’amour mais aussi et avant tout de raison entre deux univers, entre l'aristocratie et la bourgeoisie. Ces deux mondes se rencontrent et s’épousent donc aussi le temps de la valse d’Angelica et Salina. Là, dans le tumulte des passions, un monde disparaît et un autre naît. Ce bal est donc aussi remarquable par ce qu’il symbolise : Tancrède, autrefois révolutionnaire, se rallie à la prudence des nouveaux bourgeois tandis que Salina, est dans une pièce à côté, face à sa solitude, songeur, devant un tableau de Greuze, la Mort du juste, faisant « la cour à la mort » comme lui dira ensuite magnifiquement Tancrède.

La scène du fastueux bal qui occupe un tiers du film est aussi la plus célèbre, la plus significative, la plus fascinante. Elle marque d'abord par sa magnificence et sa somptuosité : somptuosité des décors, soin du détail du Maestro Visconti qui tourna cette scène en huit nuits parmi 300 figurants. Magnificence du couple formé par Tancrède et Angelica, impériale et rayonnante dans sa robe blanche. Rayonnement du couple qu’elle forme en dansant avec Salina, aussi. La fin du monde de Salina est proche mais le temps de cette valse, dans ce décor somptueux, le temps se fige. Ils nous font penser à cette réplique de Salina à propos de la Sicile : "cette ombre venait de cette lumière". Tancrède regarde avec admiration, jalousie presque, ce couple qui représente pourtant la déchéance de l’aristocratie et l’avènement de la bourgeoisie. Un suicide de l'aristocratie même puisque c’est Salina qui scelle l’union de Tancrède et Angelica, la fille du maire libéral, un mariage d’amour mais aussi et avant tout de raison entre deux univers, entre l'aristocratie et la bourgeoisie. Ces deux mondes se rencontrent et s’épousent donc aussi le temps de la valse d’Angelica et Salina. Là, dans le tumulte des passions, un monde disparaît et un autre naît. Ce bal est donc aussi remarquable par ce qu’il symbolise : Tancrède, autrefois révolutionnaire, se rallie à la prudence des nouveaux bourgeois tandis que Salina, est dans une pièce à côté, face à sa solitude, songeur, devant un tableau de Greuze, la Mort du juste, faisant « la cour à la mort » comme lui dira ensuite magnifiquement Tancrède.

Angelica, Tancrède et Salina se retrouvent ensuite dans cette même pièce face à ce tableau morbide alors qu’à côté se fait entendre la musique joyeuse et presque insultante du bal. L’aristocratie vit ses derniers feux mais déjà la fête bat son plein. Devant les regards attristés et admiratifs de Tancrède et Angelica, Salina s’interroge sur sa propre mort. Cette scène est pour moi une des plus intenses de ce film qui en comptent pourtant tant qui pourraient rivaliser avec elle. Les regards lourds de signification qui s’échangent entre eux trois, la sueur qui perle sur les trois visages, ce mouchoir qu’ils s’échangent pour s’éponger en font une scène d’une profonde cruauté et sensualité où entre deux regards et deux silences, devant ce tableau terriblement prémonitoire de la mort d’un monde et d’un homme, illuminé par deux bougies que Salina a lui-même allumées comme s’il admirait, appelait, attendait sa propre mort, devant ces deux êtres resplendissants de jeunesse, de gaieté, de vigueur, devant Salina las mais toujours aussi majestueux, plus que jamais peut-être, rien n’est dit et tout est compris.

Les décors minutieusement reconstitués d’ une beauté visuelle sidérante, la sublime photo de Giuseppe Rotunno, font de ce Guépard une véritable fresque tragique, une composition sur la décomposition d’un monde, dont chaque plan se regarde comme un tableau, un film mythique à la réputation duquel ses voluptueux plans séquences (notamment la scène du dîner pendant laquelle résonne le rire interminable et strident d’Angelica comme une insulte à l’aristocratie décadente, au cour duquel se superposent des propos, parfois à peine audibles, faussement anodins, d’autres vulgaires, une scène autour de laquelle la caméra virevolte avec virtuosité, qui, comme celle du bal, symbolise la fin d’une époque), son admirable travail sur le son donc, son travail sur les couleurs (la séquence dans l’Eglise où les personnages sont auréolés d’une significative lumière grise et poussiéreuse ) ses personnages stendhaliens, ses seconds rôles judicieusement choisis (notamment Serge Reggiani en chasseur et organiste), le charisme de ses trois interprètes principaux, la noblesse féline de Burt Lancaster, la majesté du couple Delon-Cardinale, la volubilité, la gaieté et le cynisme de Tancrède formidablement interprété par Alain Delon, la grâce de Claudia Cardinale, la musique lyrique, mélancolique et ensorcelante de Nino Rota ont également contribué à faire de cette fresque romantique, engagée, moderne, un chef d’œuvre du septième Art. Le Guépard a ainsi obtenu la Palme d’or 1963… à l’unanimité.

Les décors minutieusement reconstitués d’ une beauté visuelle sidérante, la sublime photo de Giuseppe Rotunno, font de ce Guépard une véritable fresque tragique, une composition sur la décomposition d’un monde, dont chaque plan se regarde comme un tableau, un film mythique à la réputation duquel ses voluptueux plans séquences (notamment la scène du dîner pendant laquelle résonne le rire interminable et strident d’Angelica comme une insulte à l’aristocratie décadente, au cour duquel se superposent des propos, parfois à peine audibles, faussement anodins, d’autres vulgaires, une scène autour de laquelle la caméra virevolte avec virtuosité, qui, comme celle du bal, symbolise la fin d’une époque), son admirable travail sur le son donc, son travail sur les couleurs (la séquence dans l’Eglise où les personnages sont auréolés d’une significative lumière grise et poussiéreuse ) ses personnages stendhaliens, ses seconds rôles judicieusement choisis (notamment Serge Reggiani en chasseur et organiste), le charisme de ses trois interprètes principaux, la noblesse féline de Burt Lancaster, la majesté du couple Delon-Cardinale, la volubilité, la gaieté et le cynisme de Tancrède formidablement interprété par Alain Delon, la grâce de Claudia Cardinale, la musique lyrique, mélancolique et ensorcelante de Nino Rota ont également contribué à faire de cette fresque romantique, engagée, moderne, un chef d’œuvre du septième Art. Le Guépard a ainsi obtenu la Palme d’or 1963… à l’unanimité.

La lenteur envoûtante dont est empreinte le film métaphorise la déliquescence du monde qu’il dépeint. Certains assimileront à de l’ennui ce qui est au contraire une magistrale immersion dont on peinera ensuite à émerger hypnotisés par l’âpreté lumineuse de la campagne sicilienne, par l’écho du pesant silence, par la beauté et la splendeur stupéfiantes de chaque plan. Par cette symphonie visuelle cruelle, nostalgique et sensuelle l’admirateur de Proust qu’était Visconti nous invite à l’introspection et à la recherche du temps perdu.

La personnalité du Prince Salina devait beaucoup à celle de Visconti, lui aussi aristocrate, qui songea même à l’interpréter lui-même, lui que cette aristocratie révulsait et fascinait à la fois et qui, comme Salina, aurait pu dire : « Nous étions les Guépards, les lions, ceux qui les remplaceront seront les chacals, les hyènes, et tous, tant que nous sommes, guépards, lions, chacals ou brebis, nous continuerons à nous prendre pour le sel de la terre ».

Que vous fassiez partie des guépards, lion, chacals ou brebis, ce film est un éblouissement inégalé par lequel je vous engage vivement à vous laisser hypnotiser...

A lire également, dans le cadre du cycle Alain Delon sur inthemoodforcinema.com, mes critiques de : La Piscine », « Borsalino », « Le Guépard », « Monsieur Klein », « Le Cercle rouge », "Le Professeur", "Plein soleil"

Bonus: ma critique d'un autre chef d'oeuvre de Luchino Visconti: "Ludwig ou le crépuscule des dieux": un opéra funèbre d'une vertigineuse beauté

A l’occasion de l’hommage à Visconti rendu prochainement par le Festival Lumière de Lyon et suite à mon dossier sur « Le Guépard », je vous propose aujourd’hui la critique d’un autre chef d’œuvre de Luchino Visconti, son dernier (même s’il réalisa encore deux films ensuite) datant de 1972 : « Ludwig ou le Crépuscule des dieux ». Coproduction italienne, française et allemande, il s’agit du dernier volet de sa trilogie allemande également composée des « Damnés » (1969) et de « Mort à Venise » (1971). Visconti voulait initialement réaliser l’adaptation de « A la recherche du temps perdu » de Proust mais, faute de financements, en attendant que ce projet puisse voir le jour, il décide de tourner « Ludwig ». D’une durée initiale de 3H40 le film sort en France avec une durée de 3H, encore davantage malmené, contre les vœux de Visconti, pour la sortie en Allemagne. Après la mort de Visconti, le film est vendu aux enchères par les producteurs en faillite et est adjugé pour 68 millions de lires à des proches du cinéaste qui se cotisent, avec le soutien de la RAI, afin de récupérer l’intégralité des bobines. Après la mort de Visconti, Ruggero Mastroianni et Suso Cecchi d’Amico remonteront une version approchant des quatre heures et dix minutes d’origine.

Ludwig (Helmut Berger) c’est le portrait tragique du roi Louis II, devenu, à 19 ans, en 1864, roi de Bavière, royaume allemand encore autonome, entre la Prusse et l'empire austro-hongrois. Sa rencontre avec Wagner (Trevor Howard), la même année, va bouleverser l’existence de l’un et de l’autre. Le roi y trouvant une amitié et un sujet d’admiration, le compositeur un riche et puissant mécène contribuant à son succès. Epris de sa cousine l’impératrice Elisabeth d’Autriche (Romy Schneider) qui, comme Wagner, le décevra, il se fiance avec sa sœur Sophie (Sonia Petriva) avant de rompre les fiançailles puis de sombrer dans la solitude et la démence.

Comment parler d’un film dont chaque plan est un tableau somptueux et dont chaque seconde est un hymne à la beauté qui imposent le silence ? Comment rendre hommage à ce chef d’œuvre fascinant ? Aucun mot sans doute ne pourra transcrire ce que les images de Visconti célèbrent magnifiquement, visuellement et musicalement. Dès les premiers plans, cela vous heurte et vous subjugue tout à la fois, et vous coupe le souffle : une magnificence visuelle tragique et ensorcelante. Le visage du roi, d’une beauté d’abord jeune mais grave et mélancolique déjà. Des scènes entrecoupées de plans fixes de témoins de l’Histoire et de son histoire qui s’expriment face à nous, le visage à demi dans la pénombre, voilé à l’image de la vérité que, sans doute, ils trahissent. Ils nous prennent alors à témoin de la folie de ce roi ou en tout cas de ce que eux appellent folie et ne pourront, de leur médiocrité, sans doute jamais comprendre : son goût des arts, de la beauté, de la liberté. Comment pourraient-ils comprendre ce roi épris de liberté et prisonnier des conventions de son rang ? Comment pourraient-ils comprendre ce roi si différent d’eux : homosexuel, esthète, amoureux de la liberté et des arts ?

Tandis que tout se décompose : son visage, son pays, son entourage, ses dernières illusions reste cette beauté inaltérable de l’art mais une beauté hantée déjà par la fatalité et la mort, une beauté douloureuse soulignée par la somptuosité des décors et des costumes. Des salons byzantins de Neuschwanstein à la grotte de Linderhof aux galeries de miroirs de Herrenchiemsee, la caméra de Visconti, accompagnée de la musique de Wagner (Tannhäuser ; Tristan und Isolde) ou de Schumann (Kinderscenen), en caresse les lignes baroques, admirables, raffinées et extravagantes, la beauté démesurée et tragique, nous émouvant aux larmes comme Ludwig l’est par la musique de Wagner.

Si, malgré la décomposition du monde de ces dieux au crépuscule (le Crépuscule des dieux est le nom d'un drame musical de Wagner) qui l’entourait, la beauté était la dernière lueur de l’espoir chez le Prince de Salina dans « Le Guépard », elle est ici désespérée mais non moins éblouissante, signe d’une immortalité impossible, ce à quoi les châteaux plus spectaculaires les uns que les autres que fit construire le roi ne changeront rien.

Ludwig c’est donc Helmut Berger à la fois fragile et hautain, solitaire et exalté, puissant et perdu, en force et en retenue. Au fur et à mesure que les années s’écoulent, que les désillusions s’accumulent, que son idéalisme choit, le visage et le regard de l’acteur s’imprègnent de plus en plus de gravité, de déchéance, de noirceur mais il gagne aussi notre sympathie, nous, juges impuissants pris à témoin. Face à lui Romy Schneider prend sa revanche sur les Sissi, ce personnage candide et frivole dont elle a si longtemps voulu se détacher qu’elle incarne ici à nouveau mais tout en mystère, ambigüité. Impériale impératrice qui semble voler plus qu’elle ne marche tel un cygne noir, élégant, gracieux, sauvage qui ressemble tant (trop) au Ludwig des premières années.

Visconti, trois ans avant sa mort, comme un écho testamentaire, nous livre une subtile mise en abyme qui interroge et illustre la beauté de l’art, une symphonie visuelle et sonore, un chant de désespoir, un film d’une flamboyance crépusculaire, une réflexion ardente et vertigineuse sur l’art, la solitude, la folie enchaînés douloureusement et sublimement sur la musique de Wagner, comme en une fatale étreinte. Un hymne à la beauté des corps et des âmes, fussent-elles (ou surtout car) torturées. Un hommage à l’art. Au sien. A celui dont la beauté transcende ou isole. A celui qui perdra un roi, héros romantique, trop sensible, trop exalté, trop différent. Le portrait d’un roi à son image, un opéra funèbre à la beauté inégalée, sombre et éblouissante, et qui lui procure ce qu’il a tant et mortellement désiré : des accents d’éternité.

Critique de "Rocco et ses frères" : le crépuscule des Parondi

Avec « Rocco et ses frères », je poursuis aujourd’hui le cycle consacré à Luchino Visconti sur inthemoodforcinema, à l’occasion de l’hommage que lui rendra prochainement le Festival Lumière de Lyon et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon dossier sur « Le Guépard » en cliquant ici et ma critique de « Ludwig ou le Crépuscule des dieux » en cliquant là.

Voir successivement « Ludwig ou le crépuscule des dieux » et « Rocco et ses frères » ne peut que vous confirmer dans l’idée (ou vous le faire découvrir si vous ne le saviez déjà ) de la diversité du cinéma viscontien et en conséquence de l’étendue admirable du talent de Visconti.

Synopsis : Après le décès de son mari, Rosaria Parondi (Katina Paxinou), mère de cinq fils, arrive à Milan accompagnée de quatre de ses garçons : Rocco (Alain Delon) Simone, (Renato Salvatori), Ciro (Max Cartier) et Luca (Rocco Vidolazzi), le benjamin. C’est chez les beaux-parents de son cinquième fils, Vincenzo (Spyros Fokas) qu’ils débarquent. Ce dernier est ainsi fiancé à Ginetta (Claudia Cardinale). Une dispute éclate. Les Parondi se réfugient dans un logement social. C’est là que Simone fait la connaissance de Nadia (Annie Girardot), une prostituée rejetée par sa famille. Simone, devenu boxeur, tombe amoureux de Nadia. Puis, alors qu’elle est séparée de ce dernier depuis presque deux ans, elle rencontre Rocco par hasard. Une idylle va naitre entre eux. Simone ne va pas le supporter…

Ce qui frappe d’abord, ce sont, au-delà de la diversité des styles (mêlant habilement Nouvelle Vague et néo-réalisme ici, un mouvement à l’origine duquel Visconti se trouve –« Ossessione » en 1942 est ainsi considéré comme le premier film néo-réaliste bien que les néoréalistes aient estimé avoir été trahis par ses films postérieurs qu’ils jugèrent très et trop classiques), les thématiques communes aux différents films de Visconti. Que ce soit à la cour de Bavière avec Ludwig, ou au palais Donnafigata avec le Prince Salina, c’est toujours d’un monde qui périclite et de solitude dont il est question mais aussi de grandes familles qui se désagrègent, d’être promis à des avenirs lugubres qui, de palais dorés en logements insalubres, sont sans lumière et sans espoir.

Ce monde où les Parondi, famille de paysans, émigre est ici celui de l’Italie d’après-guerre, en pleine reconstruction et industrialisation, où règnent les inégalités sociales. Milan c’est ainsi la ville de Visconti et le titre a ainsi été choisi en hommage à un écrivain réaliste de l'Italie du Sud, Rocco Scotellaro.

Avant d’être le portrait successif de cinq frères, « Rocco et ses frères » est donc celui de l’Italie d’après-guerre, une sombre peinture sociale avec pour cadre des logements aux formes carcérales et sans âme. Les cinq frères sont d’ailleurs chacun une illustration de cette peinture : entre ceux qui s’intègrent à la société (Vincenzo, Luca, Ciro) et ceux qu’elle étouffe et broie (Simone et Rocco). Une société injuste puisqu’elle va désagréger cette famille et puisque c’est le plus honnête et naïf qui en sera le martyr. Dans la dernière scène, Ciro fait ainsi l’éloge de Simone (pour qui Rocco se sacrifiera et qui n’en récoltera pourtant que reproches et malheurs) auprès de Luca, finalement d’une certaine manière désigné comme coupable à cause de sa « pitié dangereuse ».

Nadia ; elle, porte la trace indélébile de son passé. Son rire si triste résonne sans cesse comme un vibrant cri de désespoir. Elle est une sorte de double de « Rocco », n’ayant d’autre choix que de vendre son corps, Rocco qui est sa seule raison de vivre. L’un et l’autre, martyrs, devront se sacrifier. Rocco en boxant, en martyrisant son corps. Elle en vendant son corps (et le martyrisant déjà), puis, dans une scène aussi terrible que splendide, en le laissant poignarder, les bras en croix puis enserrant son meurtrier en une ultime et fatale étreinte.

Annie Girardot apporte toute sa candeur, sa lucidité, sa folie, son désespoir à cette Nadia, personnage à la fois fort et brisé qu’elle rend inoubliable par l’intensité et la subtilité de son jeu.

Face à elle, Alain Delon illumine ce film sombre de sa beauté tragique et juvénile et montre ici toute la palette de son jeu, du jeune homme timide, fragile et naïf, aux attitudes et aux craintes d’enfant encore, à l’homme déterminé. Une palette d’autant plus impressionnante quand on sait que la même année (1960) sortait « Plein soleil » de René Clément, avec un rôle et un jeu si différents.

La réalisation de Visconti reprend le meilleur du néoréalisme et le meilleur de la Nouvelle Vague avec une utilisation particulièrement judicieuse des ellipses, du hors-champ, des transitions, créant ainsi des parallèles et des contrastes brillants et intenses.

Il ne faudrait pas non plus oublier la musique de Nino Rota qui résonne comme une complainte à la fois douce, cruelle et mélodieuse.

« Rocco et ses frères » : encore un chef d’œuvre de Visconti qui prend le meilleur du pessimisme et d’une paradoxale légèreté de la Nouvelle Vague, mais aussi du néoréalisme qu’il a initié et qui porte déjà les jalons de ses grandes fresques futures. Un film d’une beauté et d’une lucidité poignantes, sombres et tragiques porté par de jeunes acteurs (Delon, Girardot, Salvatori…), un compositeur et un réalisateur déjà au sommet de leur art.

« Rocco et ses frères » a obtenu le lion d’argent à la Mostra de Venise 1960.

La scène du fastueux bal qui occupe un tiers du film est aussi la plus célèbre, la plus significative, la plus fascinante. Elle marque d'abord par sa magnificence et sa somptuosité : somptuosité des décors, soin du détail du Maestro Visconti qui tourna cette scène en huit nuits parmi 300 figurants. Magnificence du couple formé par Tancrède et Angelica, impériale et rayonnante dans sa robe blanche. Rayonnement du couple qu’elle forme en dansant avec Salina, aussi. La fin du monde de Salina est proche mais le temps de cette valse, dans ce décor somptueux, le temps se fige. Ils nous font penser à cette réplique de Salina à propos de la Sicile : "cette ombre venait de cette lumière". Tancrède regarde avec admiration, jalousie presque, ce couple qui représente pourtant la déchéance de l’aristocratie et l’avènement de la bourgeoisie. Un suicide de l'aristocratie même puisque c’est Salina qui scelle l’union de Tancrède et Angelica, la fille du maire libéral, un mariage d’amour mais aussi et avant tout de raison entre deux univers, entre l'aristocratie et la bourgeoisie. Ces deux mondes se rencontrent et s’épousent donc aussi le temps de la valse d’Angelica et Salina. Là, dans le tumulte des passions, un monde disparaît et un autre naît. Ce bal est donc aussi remarquable par ce qu’il symbolise : Tancrède, autrefois révolutionnaire, se rallie à la prudence des nouveaux bourgeois tandis que Salina, est dans une pièce à côté, face à sa solitude, songeur, devant un tableau de Greuze, la Mort du juste, faisant « la cour à la mort » comme lui dira ensuite magnifiquement Tancrède.

La scène du fastueux bal qui occupe un tiers du film est aussi la plus célèbre, la plus significative, la plus fascinante. Elle marque d'abord par sa magnificence et sa somptuosité : somptuosité des décors, soin du détail du Maestro Visconti qui tourna cette scène en huit nuits parmi 300 figurants. Magnificence du couple formé par Tancrède et Angelica, impériale et rayonnante dans sa robe blanche. Rayonnement du couple qu’elle forme en dansant avec Salina, aussi. La fin du monde de Salina est proche mais le temps de cette valse, dans ce décor somptueux, le temps se fige. Ils nous font penser à cette réplique de Salina à propos de la Sicile : "cette ombre venait de cette lumière". Tancrède regarde avec admiration, jalousie presque, ce couple qui représente pourtant la déchéance de l’aristocratie et l’avènement de la bourgeoisie. Un suicide de l'aristocratie même puisque c’est Salina qui scelle l’union de Tancrède et Angelica, la fille du maire libéral, un mariage d’amour mais aussi et avant tout de raison entre deux univers, entre l'aristocratie et la bourgeoisie. Ces deux mondes se rencontrent et s’épousent donc aussi le temps de la valse d’Angelica et Salina. Là, dans le tumulte des passions, un monde disparaît et un autre naît. Ce bal est donc aussi remarquable par ce qu’il symbolise : Tancrède, autrefois révolutionnaire, se rallie à la prudence des nouveaux bourgeois tandis que Salina, est dans une pièce à côté, face à sa solitude, songeur, devant un tableau de Greuze, la Mort du juste, faisant « la cour à la mort » comme lui dira ensuite magnifiquement Tancrède. Les décors minutieusement reconstitués d’ une beauté visuelle sidérante, la sublime photo de Giuseppe Rotunno, font de ce Guépard une véritable fresque tragique, une composition sur la décomposition d’un monde, dont chaque plan se regarde comme un tableau, un film mythique à la réputation duquel ses voluptueux plans séquences (notamment la scène du dîner pendant laquelle résonne le rire interminable et strident d’Angelica comme une insulte à l’aristocratie décadente, au cour duquel se superposent des propos, parfois à peine audibles, faussement anodins, d’autres vulgaires, une scène autour de laquelle la caméra virevolte avec virtuosité, qui, comme celle du bal, symbolise la fin d’une époque), son admirable travail sur le son donc, son travail sur les couleurs (la séquence dans l’Eglise où les personnages sont auréolés d’une significative lumière grise et poussiéreuse ) ses personnages stendhaliens, ses seconds rôles judicieusement choisis (notamment Serge Reggiani en chasseur et organiste), le charisme de ses trois interprètes principaux, la noblesse féline de Burt Lancaster, la majesté du couple Delon-Cardinale, la volubilité, la gaieté et le cynisme de Tancrède formidablement interprété par Alain Delon, la grâce de Claudia Cardinale, la musique lyrique, mélancolique et ensorcelante de Nino Rota ont également contribué à faire de cette fresque romantique, engagée, moderne, un chef d’œuvre du septième Art. Le Guépard a ainsi obtenu la Palme d’or 1963… à l’unanimité.

Les décors minutieusement reconstitués d’ une beauté visuelle sidérante, la sublime photo de Giuseppe Rotunno, font de ce Guépard une véritable fresque tragique, une composition sur la décomposition d’un monde, dont chaque plan se regarde comme un tableau, un film mythique à la réputation duquel ses voluptueux plans séquences (notamment la scène du dîner pendant laquelle résonne le rire interminable et strident d’Angelica comme une insulte à l’aristocratie décadente, au cour duquel se superposent des propos, parfois à peine audibles, faussement anodins, d’autres vulgaires, une scène autour de laquelle la caméra virevolte avec virtuosité, qui, comme celle du bal, symbolise la fin d’une époque), son admirable travail sur le son donc, son travail sur les couleurs (la séquence dans l’Eglise où les personnages sont auréolés d’une significative lumière grise et poussiéreuse ) ses personnages stendhaliens, ses seconds rôles judicieusement choisis (notamment Serge Reggiani en chasseur et organiste), le charisme de ses trois interprètes principaux, la noblesse féline de Burt Lancaster, la majesté du couple Delon-Cardinale, la volubilité, la gaieté et le cynisme de Tancrède formidablement interprété par Alain Delon, la grâce de Claudia Cardinale, la musique lyrique, mélancolique et ensorcelante de Nino Rota ont également contribué à faire de cette fresque romantique, engagée, moderne, un chef d’œuvre du septième Art. Le Guépard a ainsi obtenu la Palme d’or 1963… à l’unanimité.