Avec « Mon pote », Marc Esposito signe son cinquième film après « Le cœur des hommes », « Toute la beauté du monde », « Le cœur des hommes 2 » et un documentaire sur Patrick Dewaere.

Victor (Edouard Baer) est le patron d’un magazine automobiles. Un jour, il va parler de son travail dans une prison. Un ancien voleur de voitures, Bruno (Benoît Magimel), inconditionnel de son magazine, glisse un papier dans sa poche lui demandant de l’embaucher afin qu’il puisse bénéficier d’une liberté conditionnelle. Victor accepte. Une amitié naît entre les deux hommes.

Mon pote est à l’image de ses personnages. Fort sympathique. A l’image de cette année cinéma aussi. Jalonnée de films sympathiques mais pas de chefs d’œuvre qui vous chavirent le cœur, vous estomaquent, vous bouleversent, vous époustouflent. Un seul film, peut-être deux, cette année pourrait à mon avis entrer dans cette catégorie et je pense que venu le moment du bilan de cette année, il me sera bien difficile de trouver 10 films incontournables alors que les années passées c’était un crève-cœur de n’en choisir que 10. Le résultat d’un cinéma de plus en plus frileux, formaté, soumis aux diktats des chaînes de télévision ? Peut-être mais je m’égare…

Revenons à ce « pote » très sympathique donc. Marc Esposito s’est donc inspiré d’une histoire vécue, sa rencontre, alors qu’il était critique pour le magazine « Première », avec Jean-Luc Levesque, ancien détenu, qui lui avait également demandé de l’embaucher lorsqu’il était intervenu dans sa prison. D’abord maquettiste à Première, ce dernier est ensuite devenu directeur artistique de Studio Magazine.

Marc Esposito aime les acteurs et les amitiés viriles et mettre en valeur les uns et les autres, sonder le cœur des hommes, et chaque seconde de son film en témoigne. Le plaisir, la jubilation même, avec lesquels il les filme transpire dans chaque plan, d’ailleurs souvent des plans séquences, souvent des plans frontaux pour donner le sentiment de la vie d’après son auteur. Si le film est certes très vivant, ses personnages TOUS aussi sympathiques les uns que les autres (les truands ressemblent à des enfants de chœur) sont en revanche très éloignés de la vraie vie autant que du cinéma de Claude Sautet (vous le savez, ou pas, ma référence) que cite souvent Marc Esposito. Peut-être aurait-il d’ailleurs été plus intéressant que la toile de fond soit un journal de cinéma et non un journal automobiles, afin que son regard sur le milieu qui l’entoure soit plus acéré, moins complaisant et admiratif ?

Pour que nous ayons l’impression de voir se dérouler sous nos yeux des choses de la vie, il aurait sans doute fallu plus de nuances, d’aspérités et que les deux compères connaissent plus d’obstacles…mais après tout c’est un parti pris. Et surtout les deux acteurs principaux sont tellement réjouissants et parfaits dans leurs rôles qu’ils empêchent l’ennui de s’installer : Edouard Baer enfin dans un rôle plus mature –du moins au début- et autoritaire et Benoît Magimel dans un personnage plus fragile. Les personnages féminins, plus effacés, ne sont là que pour les mettre en valeur, Marc Esposito a néanmoins eu la judicieuse idée de faire appel à deux actrices inconnues du grand public : Léonie Simaga et Diane Bonnot. Sans doute en prévision du deuxième « volet » intitulé « Ma copine » où les femmes auront les rôles principaux et les hommes un rôle secondaire.

Notons que la musique (signée Calogero quand il ne s’agit pas de reprises comme Marc Esposito y est accoutumé afin d’inscrire le film dans notre époque comme « This is the life » d’Amy Mc Donald) est parfois un peu trop présente.

Si vous avez envie d’un film bienveillant, tendre, sympathique, plein d’empathie, vivant (mais pas forcément très ancré dans la « vraie vie »), d’une nouvelle histoire de potes (décidément à la mode, et gageons sans prendre trop de risques que celle-ci aussi connaîtra un franc succès) décrite et filmée comme une histoire d'amour et d’un homme qui lui aussi voulait vivre sa vie et pour qui le chemin du bonheur n’est pas forcément moral mais quelque part entre le respect des routes tracées et le franchissement des lignes blanches, alors ce « pote » devrait vous ravir.

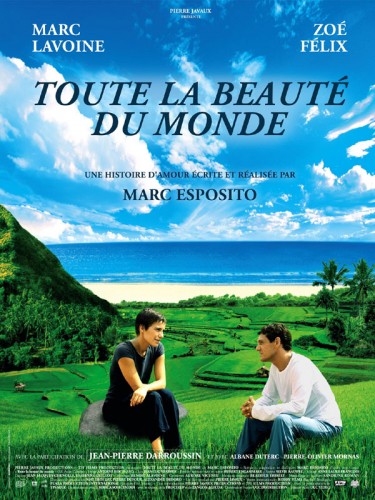

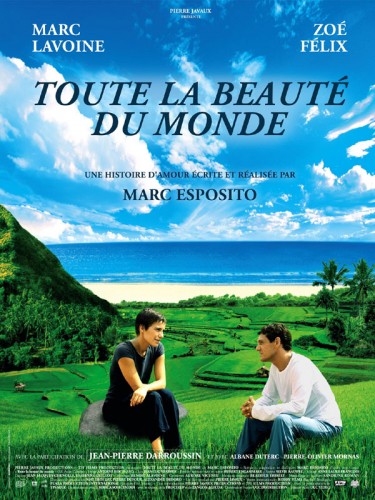

BONUS: Critique de "Toute la beauté du monde" de Marc Esposito

Toute la beauté du monde nous promet Marc Esposito, en nous précisant dès la bande annonce qu’il s’agit d’une « histoire d’amour » qu’il a écrite et réalisée. Ambitieux programme, mais de la part du réalisateur qui avait si bien su sonder le "cœur des hommes" dans le film homonyme, je m’autorise à penser qu’il n’est pas si présomptueux et pas totalement irréaliste. Un film qui ose se revendiquer romantique et refléter toute la beauté du monde est paradoxalement audacieusement à contre courant et attise déjà ma curiosité d’esthète et d’utopiste invétérées. La beauté, « la promesse du bonheur » pour Stendhal. C’est donc le cœur battant que je pars à la découverte de toute la promesse du bonheur du monde, un peu comme je partirais Sur la route de Madison, perfection du genre.

Le film débute sur un ciel azuré, sans nuages, qui ne vont néanmoins pas tarder à apparaître et à l’obscurcir temporairement… En effet, les protagonistes de l’histoire ne sont pas ici quatre hommes liés par une indéfectible et réconfortante amitié comme dans Le Cœur des hommes, mais une femme (Tina interprétée par Zoé Félix qui jouait déjà dans Le Cœur des hommes de même que Marc Lavoine qui y interprétait par ailleurs un personnage aux antipodes de celui qu’il interprète ici) dont le mari vient de mourir dans un accident de voiture, et un homme Franck (Marc Lavoine) qui va s’évertuer à lui redonner le goût de la vie, et de l’amour. Franck est un ami de son frère qui avant même de la connaître va lui conseiller de partir à Bali, troisième protagoniste de l’histoire, symbole de toute cette beauté du monde en laquelle elle ne croit plus. Franck qui a eu un véritable coup de foudre pour Tina, va donc la retrouver là-bas d’abord pour la guider à travers cette île à la beauté incandescente, tout en mettant de côté ses sentiments qu’elle se refuse à partager, persuadée que son mari restera l’unique amour de sa vie.

Marc Esposito semble tellement subjugué par Bali que cet amour-là étouffe celui qu’il veut nous raconter, et toute cette beauté du monde au lieu de faire émerger ou de cristalliser les sentiments les submerge plutôt. Son film qui a le louable objectif d’être une comédie romantique (louable car finalement plutôt politiquement incorrect) se rapproche alors malheureusement davantage du roman photo que du film romantique avec une redondance de plans de lunes, de ciels, d’étoiles, qui frôlent le ridicule car au lieu de sublimer et reflèter la relation et l'intériorité tourmentée de Franck et Tina comme ils auraient pu le faire, ils créent une distanciation et une rupture. Redondance de plans tout court d’ailleurs, Marc Esposito n’étant apparemment pas parvenu à choisir entre tous les plans d’ensemble de l’île qu’il vénère, et tous les plans des pérégrinations à moto de ses personnages à travers les rizières, si bien que cela disperse l’attention, et empêche l’émotion de s’installer, et le spectateur d’être en empathie pour ces personnages à fleur de peau auquel nous aurions tellement aimé nous attacher tant ils savent être touchants quand la caméra se pose sur eux et oublie son aveuglement admiratif pour Bali. D’ailleurs la dernière partie du film qui se déroule en Provence est plus intéressante car vraiment recentrée sur les deux personnages et le dilemme de Tina. Redondance enfin de la musique qui masque au lieu de révéler.

Si le film frôle seulement le ridicule sans jamais l’atteindre c’est parce que en émane une telle sincérité, malgré la justesse parfois aléatoire du jeu de Zoé Félix, que, malgré tous ses défauts, je ne parviens pas à ne pas l’aimer. (A propos notez que Jean-Pierre Darroussin est encore une fois d’une justesse remarquable et ses répliques d’une saveur jubilatoire.) Défauts d’une touchante maladresse donc. Touchante maladresse comme celle de ce personnage si attachant interprété par Marc Lavoine, sorte de bon samaritain, d’une douceur, d’une patience, d’un altruisme et d’un amour désintéressés qui forcent l’admiration, l’incrédulité diront certains. Les dialogues eux aussi sont parfois d’une maladroite simplicité, à l’image du personnage principal étouffé par cet amour qui s'impose à lui comme une évidence, et à cause duquel il paraît avoir soudain "huit mots de vocabulaire et deux de QI". Après tout peut-être n'existe-t-il tout simplement pas de mots pour "dire" la beauté, la beauté de ces paysages idylliques ou de ces sentiments suffocants, ineffables émotions? La beauté se ressent. Un sourire impromptu. Un paysage sublime. Un moment d’abandon. Une main se laissant frôler et prendre. L’aveu impossible de l’évidence alors. Cela peut paraître mièvre ou naïf. Peut-être…Marc Esposito aura au moins eu le courage de sa naïveté, le courage d’aller à contre-courant du cynisme ambiant et finalement plus facile. Tout simplement probablement a-t-il été submergé par cette intransmissible beauté qu’il voulait tout à la fois suggérer, montrer, sublimer, sans avoir malheureusement su choisir. Submergé aussi probablement par la magnifique expérience que fut ce tournage (à tel point qu'il a tenu à le souligner dans le générique) et qu'il a peut-être inconsciemment davantage réussi à nous faire partager que le cheminement de ses personnages. Réaliser c'est malheureusement aussi et surtout choisir, choix certes cornélien.

Alors aura-t-il été à la hauteur de son utopique promesse ? Peut-être pas. Il aura cependant au moins eu le courage de la formuler…et rien que pour cela, sa promesse est déjà une esquisse de toute la beauté du monde qu’il aspirait à nous faire partager, une promesse en laquelle il nous donne envie de croire -et c’est déjà beaucoup- et que je vous engage à découvrir, même si vous lui préfèrerez forcément la sublime, inoubliable et inégalable route de Madison.