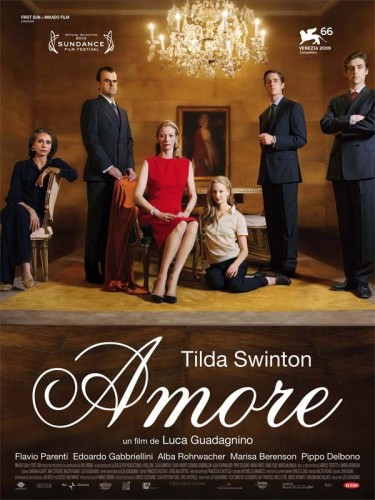

Critique de « Amore » (Io sono l’amore) de Luca Guadagnino: peinture sublime, haletante et bouleversante d'un cinéaste cinéphile

« Amore » (Io sono l’amore) de Luca Guadagnino était projeté en avant-première du Festival Paris Cinéma 2010, un film sublime, haletant, bouleversant pour lequel j'ai eu un véritable coup de coeur. Il ne sort que mercredi prochain (22 septembre) en salles mais je tenais à vous en parler dès maintenant. Vous n'aurez aucune excuse pour passer à côté de ce petit bijou, déjà sélectionné à Sundance à Venise.

Pour la première avant-première publique du Festival Paris Cinéma 2010, les organisateurs nous avaient réservé une belle surprise avec ce film italien qui débute dans la demeure des Recchi, grande famille industrielle lombarde, à l’heure d’un tournant pour la famille puisque le fondateur de l’entreprise lègue l’affaire familiale à son fils Tancredi et à l’un de ses petits fils, Edouardo. Emma (Tilda Swinton), l’épouse de Tancredi, qui l’a épousé des années auparavant pour échapper à sa vie en Russie, rencontre Antonio, un cuisinier, ami de son fils par lequel elle va être immédiatement attirée…

Dès les premiers plans : la ville de Milan alors inhabituellement grisâtre et enneigée, ce repas aux rituels et au rythme d’un autre temps, les plans silencieux et les couloirs interminables qui évoquent la monotonie suffocante de l’existence d’Emma…, Luca Guadagnino nous plonge dans une atmosphère d’une intemporelle étrangeté. Elégante, digne, laissant à peine affleurer sa mélancolie, Emma semble être à la fois présente et absente, un peu différente (malgré son souci apparent des conventions sociales). Sa rencontre avec Edouardo, et d’abord avec sa cuisine filmée avec sensualité qu’elle déguste avec gourmandise, va progressivement la transformer. Une passion irrépressible va s’emparer d’elle : pour cette cuisine qui réveille ses sens et pour Antonio, le jeune cuisinier.

« Amore » est un film foisonnant : de références, de sensations, d’intentions, de styles. Brillantes références puisque « Amore » cite ostensiblement «Le Guépard » de Visconti que ce soit par le nom d’un des personnages « Tancredi » qui rappelle Tancrède (le personnage d’Alain Delon dans « Le Guépard ») , la famille Recchi rappelant celle des Salina, mais aussi par l’opportunisme et la fin d’une époque que symbolise Tancredi qui vend son entreprise pour cause de globalisation à des Indiens pour qui « Le capitalisme c’est la démocratie » tout comme le Prince de Salina laissait la place à Tancrède et à une nouvelle ère dans « Le Guépard ». A ce capitalisme cynique et glacial s’oppose la cuisine généreuse et colorée par laquelle Emma est tellement séduite.

Puis de Visconti nous passons à Hitchcock. Le film glisse progressivement vers un autre genre. La musique de John Adams se fait plus présente, la réalisation plus nerveuse. Emma arbore un chignon rappelant celui de Kim Novak dans « Vertigo » auquel une scène fait explicitement référence. La neige laisse place à un éblouissant soleil. Emma est transfigurée, libérée, moins lisse mais enfin libre comme sa fille qui comme elle échappera aux archaïques principes familiaux et sera transformée par l’amour.

Malgré ses maladresses (métaphore florale un peu trop surlignée à laquelle Jean Renoir –comme bien d’autres- avait déjà pensé dans « Une Partie de campagne »), ce film m’a littéralement happée dans son univers successivement étouffant puis lumineux, elliptique et énigmatique et même onirique. Il est porté par Tilda Swinton, qui interprète avec retenue et classe ce personnage mystérieux que la passion va faire revivre, renaitre, retrouver ses racines, sa personnalité enfouies et par la richesse de son personnage qui va se libérer peu à peu de toutes contraintes : vestimentaires, physiques, familiales, sociales.

De chronique sociale, le film se transforme en thriller dont on sait le drame imminent mais qui ne nous surprend pas moins. Les dix dernières minutes sont réellement sublimes et d’une intensité inouïe. Riches de symboles (comme cette chaussure que Tancrèdi remet à Emma, la renvoyant à cette contrainte sociale, alors que Edouardo lui avait enlevé avec sensualité l’y faisant échapper), de douleurs sourdes (d’Emma mais aussi du troisième enfant de la famille, que la caméra comme le reste de la famille tient à l’écart), de révoltes contenues que la musique (qui rappelle alors celle d’Hermann dans les films d’Hitchcock), les mouvements de caméra saccadés, les visages tendus portent à leur paroxysme, nous faisant retenir notre souffle.

La caméra d’abord volontairement distante puis sensible puis sensuelle de Guadagnino épouse les atermoiements du cœur d’Emma et crée intelligemment une empathie du spectateur pour cette dernière. Un film de sensations (visuelles, sonores -que ce soit dans l’utilisation judicieuse de la musique ou des silences-, et presque gustatives) visuellement magnifique, envoûtant, sensible, sensuel, onirique, prenant, l’œuvre d’un cinéphile et d’un cinéaste qui nous enserre dans son univers avec une rare maestria. A voir absolument.

Sortie nationale : 22/09/2010