Critique de NEW YORK MELODY de John Carney

Cliquez sur l'affiche du film ci-dessous pour en lire ma critique.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Cliquez sur l'affiche du film ci-dessous pour en lire ma critique.

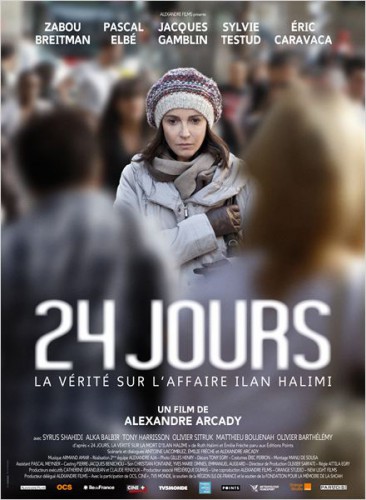

Ilan Halimi. Un nom qui était resté gravé dans ma mémoire indissociable de son calvaire effroyable qui semblait surgi d’une époque que nous croyions bienheureusement révolue. Pour que ce nom ne soit pas oublié, pour qu’il reste gravé dans LES mémoires, deux films se penchent sur ce terrible fait de société : Richard Berry avec « Tout, tout de suite », adaptation du roman éponyme de Morgan Sportès (prix Interallié 2011) et « 24 jours, la vérité sur l’affaire Ilan Halimi » d’Alexandre Arcady adapté du roman éponyme de la mère du jeune homme, Ruth Halimi, aidée dans l’écriture par Emilie Frèche. La mémoire. La vérité. C’est en tout cas le parti pris du premier film dont l’objectif est avant tout de relater la vérité pour opérer le travail de mémoire que définit ainsi son réalisateur : "J'ai fait 24 jours pour laisser une trace et dire la vérité, pour que cette tragédie ne tombe pas dans l'oubli. Aujourd'hui, quand vous parlez d’Ilan Halimi, peu de gens se souviennent de son nom. En revanche, quand vous évoquez le "gang des barbares", quelque chose résonne. C'est paradoxal de penser qu’en France les bourreaux sont plus connus que les victimes."

Ilan (Syrus Shahidi) travaille dans une boutique de téléphone mobile sur le boulevard Voltaire. Une jeune femme fait semblant de s’intéresser aux nouveaux portables, puis obtient son numéro et s’en va. Elle le rappelle dès le lendemain, lui dit qu’elle veut le revoir. Ilan ne s’est pas méfié. Ilan a vingt-trois ans, la vie devant lui… Il ne pouvait pas se douter que, ce vendredi 20 janvier 2006, rejoignant cette jolie fille dans un café de la porte d’Orléans, il avait rendez-vous avec l’horreur. Avec la mort.

Qui aurait pu croire qu’en France, en 2006, un jeune homme pouvait être enlevé, séquestré et torturé pendant trois semaines avant d’être jeté dans un bois par ses bourreaux...simplement parce qu’il est juif ?

24 jours. 24 jours, telle est la durée de son cauchemar. 24 jours d’angoisses aussi pour sa famille. D’appels incessants (plus de 600 !). D’insultes. De photos de son corps supplicié. De silence de toute une famille pour laisser la police criminelle travailler.

24 jours à travers le regard de la mère d’Ilan Hamili, Ruth, qui nous raconte comment sa vie a brusquement basculé. C’est d’ailleurs face à son regard que le film débute.

Alexandre Arcady n’a pas voulu réaliser un film sur le gang des barbares mais témoigner sur le martyr d’Ilan Halimi. Raconter la vérité. L’insoutenable vérité. Celle du premier juif tué en France à ce « titre » depuis la Shoah. Pour que ne soit pas oubliée la victime de ce terrible et ineffable fait de société. Pour une famille, certes. Pour un pays aussi qui croyait bien en avoir fini avec les démons du passé. Pour « donner l’alerte ».

Les films d’Arcady ont toujours eu pour cadre un contexte historique ou en résonance avec l’actualité, du « Coup de Sirocco (sur les rapatriés d’Afrique du Nord), à « Pour Sacha » (sur la guerre des six jours) ou « K » (sur le parcours d’un criminel nazi et la résurgence de l’extrême droite en Europe), le dédouanant ainsi d’avance de toute accusation d’opportunisme. Le deuxième écueil à éviter était celui du pathos. Pour éviter l’un et l’autre, il s’est basé sur les faits avec un constant souci de vérité, d’authenticité, de véracité même.

Pour cela, tout d’abord, il a tourné au 36 Quai des Orfèvres. Un tournage était ainsi pour la première fois autorisé au 36 Quai des Orfèvres car contrairement à ce qu’on pourrait croire même les films éponymes de Marchal et Clouzot n’y ont pas été tournés. Il a également tourné dans tous les lieux de « l’affaire » afin de tenter de nous faire appréhender l’incompréhensible : comment, en 2006, en France, un jeune homme a-t-il pu mourir d’antisémitisme ? Comment son calvaire a-t-il pu durer 24 jours sans que la police ne parvienne à interpeller ses ravisseurs ? Comment ( et c’est ce qui ajoute encore à l’indicible horreur) est-il possible que tant de personnes aient su, aient été complices, ou aient eu des soupçons, sans rien dire, sans jamais passer le coup de fil qui aurait pu suffire à le sauver ? A l’époque des faits, j’avais été heurtée par ces chiffres inconcevables. 29 interpellations. Un immeuble de 500 personnes. Autant de personnes qui, soit savaient, soit avaient pu avoir des doutes. Pas une seule n’avait parlé. Pas une seule n’avait passé ce coup de fil salutaire. Je voulais comprendre. Mais peut-être comprendre l’incompréhensible ? L’inconcevable. L’intolérable.

Le film rappelle ainsi le contexte dans lequel se déroulent les faits : six mois après l’affaire de « la fille du RER » qui avait d’ailleurs inspiré un film à André Téchiné (le vendredi 9 juillet 2004, une jeune fille déclarait à la police avoir été victime d’une agression à caractère antisémite sur la ligne D du RER. Dès le lendemain, son témoignage provoquait une vague d’indignation et était particulièrement médiatisé mais trois jours plus tard elle reconnaissait avoir tout inventé) mais aussi les erreurs d’appréciation de la police qui a toujours cru ou voulu croire à un crime crapuleux, refusant d’admettre l’hypothèse du crime antisémite comme des emails le laissaient pourtant entendre, notamment celui envoyé par les ravisseurs à un rabbin qui disait « un juif a été kidnappé ». Et puis, si on se souvient de l’enlèvement du Baron Empain en 1978 (qui avait inspiré l’excellent film « Rapt » de Lucas Belvaux), c’est aussi parce que les enlèvements sont peu fréquents en France. La police n’est donc pas forcément habituée à gérer ces situations de crise.

Si ce film n’apporte pas vraiment de réponses sur la criminelle inconscience et le coupable silence des uns ou la barbare violence des autres, il pose en revanche de nombreuses questions, d’une part, sur la résurgence de violences qu’on croyait à jamais annihilées, rendues impossibles par les tragiques leçons de l’Histoire, d’autre part, sur la difficulté de traiter cinématographiquement un fait réel qui se doit de faire consensus au contraire de l’objet filmique, sujet à débats. Au passage, il parait d’ailleurs incroyable qu’Arcady ait eu beaucoup de mal à produire ce film, sans l’aide des télévisions, frileuses, pour qui le consensus semblait donc ne pas être d’une telle évidence.

« Oui, il fallait porter témoignage. Je me suis replongé dans ces 24 jours en préservant ce qui me paraissait indispensable : la vérité. La vérité tout le temps. La vérité des faits. La vérité des insultes de Fofana, puisque tout ce qu'il profère dans ce film est l'exacte réalité. Et la vérité du martyr subi par Ilan. On l'a laissé mourir comme un chien alors qu'il avait le même âge, la même nationalité et les mêmes rêves que les garçons et les filles qui l'ont enlevé. Aucun d'entre eux, à ce jour, n'a eu le moindre geste de compassion. Aucun n'a même demandé pardon. C'est ce qu'il y a de plus effarant. » Le parti pris du cinéaste répond en partie à mes questionnements ci-dessus, celui de vouloir faire acte mémoriel. Avec toute la pudeur qui sied au sujet, le film d’Arcady remplit pleinement ce rôle. En quelques plans, sans insister, il nous montre comment cet enlèvement était un acte anodin pour les complices des ravisseurs en une scène elle aussi a priori anodine dans un magasin mais finalement glaçante et comment ce jeune homme était déshumanisé, traité comme un objet, sans âme, parce que juif.

Zabou Breitman interprète avec justesse le rôle de cette mère digne plongée dans l’horreur, reprenant le rôle qu’aurait dû interpréter Valérie Benguigui décédée le 2 septembre 2013 des suites d'un cancer, le premier jour de tournage du film. Si l’interprétation des seconds rôles est inégale, Sylvie Testud est en revanche parfaite dans le rôle de cette psychologue qui ne doute pas de sa méthode, aveugle à la détresse humaine et aveuglée par sa méthodologie qu’elle applique comme une science froide et exacte. Jacques Gamblin est une nouvelle fois d’une impeccable sobriété dans ce rôle du Commandant Delcour. Peut-être aurait-il été plus judicieux néanmoins de recourir à des acteurs inconnus pour renforcer ce souci de vérité, c’est d’ailleurs le choix qu’a fait Richard Berry, seul acteur connu de son film dans lequel il interprètera le père d’Ilan Halimi.

Le montage procure au film une intensité haletante sans non plus jouer avec un faux suspense qui aurait été indélicat, impudique, vulgaire. On sent le souci constant de respecter la vérité, le drame, les victimes. La vérité a créé un carcan pour Arcady dont il s’évertue à ne pas sortir des limites. Ce qui par certains sera jugé comme un handicap, une paralysie à faire œuvre de cinéma est avant tout une marque de judicieuse retenue. Parce que oui, le cinéma peut avoir d’autres buts que de divertir ou que d’aspirer à devenir une œuvre d’art, il peut aussi faire œuvre de mémoire et de pédagogie. Et n’avoir d’autre objectif que celui-là. Parce que le cinéma peut être une arme pacifiste. Une arme contre le silence. Un silence criminel. Une arme contre l’indifférence. Contre l’ignorance. Alors si le film ne sera pas forcément montré en exemple dans les écoles de cinéma, et n’avait d’ailleurs pas cet objectif, il doit être montré dans les écoles. Pour ne jamais oublier. Pour surtout ne jamais recommencer. Ne jamais plus être témoin et ne rien dire. Ou pire : participer à l’ignominie.

Le film nous laisse bouleversés, m’a bouleversée comme je l’avais été en apprenant ce drame qui m’avait semblé d’un autre temps. Avec, indélébiles, les souvenirs d’un regard, de chiffres, d’un nom. Le regard d’une mère, brisée et digne. Les chiffres implacables : 24 jours. 29 suspects. Le nom d’Ilan Halimi. Et surtout l’envie que plus jamais cette histoire vraie « bien trop vraie. » ne se reproduise. Que plus jamais, en France, on ne meurt de torture, d’épuisement et de froid. Que plus jamais quelqu’un soit tué à cause de sa religion, son identité, sa couleur de peau, quelles qu’elles soient. Qu’on prenne conscience que l’ignorance, la bêtise, l’appât du gain, et leurs conséquences, violences racistes, antisémites, peuvent tuer. Même en France. Même aujourd’hui. Que plus jamais un pseudo-comique ne joue avec le feu, propageant insidieusement un criminel incendie, au nom d’une liberté d’expression soudain bien opportune, oubliant les fondements de liberté, d’égalité et de fraternité de notre société selon lesquels « la liberté de chacun s’arrête là où commence celle des autres ». Y compris celle d’expression. Parce que la liberté de chacun consiste aussi à ne pas subir des propos haineux à cause de son identité, même lorsqu'ils prennent le masque fallacieux de l'humour. Un film poignant, terrifiant, glaçant. Ô combien nécessaire. Qui a finalement opté pour la seule option possible, la vérité et la sobriété. Qui nous laisse malgré tout avec une note d’espoir. Celle d'un square au nom d'Ilan. D’un arbre qui pousse pour rendre hommage à celui qui n’aura pas cette chance, leur chance : grandir. Un arbre qui, en hébreu, se dit : Ilan.

Retrouvez également cet article sur mon site http://inthemoodlemag.com .

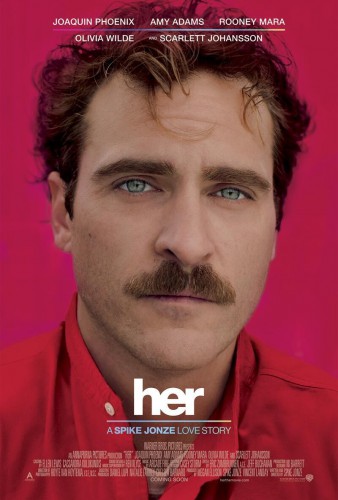

Quatrième long métrage de Spike Jonze après « Dans la peau de John Malkovich» (1999), « Adaptation » (2002) et « Max et les maximonstres » (2009), à l’image du premier que j’avais découvert avec jubilation au Festival du Cinéma Américain de Deauville où il fut primé en 1999, « Her » nous embarque dans les réjouissants méandres d’un imaginaire débridé, celui du cinéaste et de son personnage. A ses risques et périls.

Direction Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly (Joaquin Phoenix), écrivain public des temps modernes, est inconsolable suite à une rupture difficile, en effet en instance de divorce avec sa femme Catherine (Rooney Mara) et vit seul dans un appartement sans âme. Il fait alors l'acquisition d'un programme informatique ultramoderne, capable de s'adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant le système, il répond à de brèves questions, choisit une voix féminine et fait la connaissance de Samantha (Scarlett Johansson), une voix féminine intelligente, intuitive et dotée d’humour et même d’ironie. Peu à peu, l’impensable va survenir : l’homme et la machine vont tomber amoureux…

La cristallisation amoureuse est sans aucun doute un éternel et non moins passionnant sujet romanesque et même romantique, pour la littérature aussi bien que pour le cinéma. Un sujet maintes fois abordé que Spike Jonze modernise ici en le liant à la solitude des vies et villes contemporaines même s’il s’agit ici (en apparence) de science-fiction. Spike Jonze ou le Stendhal des temps modernes…

A l’image de l’affiche, c’est avant tout l’histoire d’un homme seul face à nous, miroir de nos solitudes modernes, et surtout face à lui-même, et dont le métier consiste à envoyer des lettres pour et à des inconnus avant de retrouver son appartement glacial donnant sur les lignes verticales et froides de la ville, avec l’hologramme d’un jeu vidéo pour seule compagnie. Dans la première scène, il dit des mots d’amour face caméra. Puis, nous découvrons qu’il est en réalité sur son lieu de travail, seul face à un ordinateur. Comme une prémonition.

Nommé dans cinq catégories à la 86ème cérémonie des Oscars (meilleur film, meilleure musique, meilleure chanson, meilleur décor et meilleur scénario original), « Her » est un film d’une indéniable originalité, dans son écriture (il a obtenu le Golden Globe et l’Oscar du meilleur scénario) et dans sa réalisation. Originalité et perspicacité puisque, en exacerbant le rôle des technologies, en nous faisant accepter pour réalité cette histoire d’amour aux frontières de la folie et de l’absurde (pléonasme ?), il porte à son paroxysme ce que nous inspirent les nouvelles technologies : le sentiment amoureux, cette « forme de démence acceptée par la société » (magnifique définition), qu’il dépeint magistralement dans sa sublime exaltation.

Dans cette ville intemporelle et universelle (Spike Jonze a tourné à Shangai et Los Angeles) se croisent des êtres qui vivent dans leur bulle imaginaire, soliloquant, emmurés dans leurs solitudes comme ils le sont dans cette ville tentaculaire. La technologie froide et déshumanisée va s’humaniser pour devenir l’âme sœur au sens propre, un amour désincarné, cristallisé. Her. Elle qui devient son univers au point qu’il se teinte du rouge qui la caractérise, biaise sa vision du monde, l’embellit, le transcende. La description de l’état amoureux est particulièrement réussie, cette ivresse insensée, cette idéalisation démente, cette projection, cette réécriture de la réalité, ce cinéma, finalement. Le vrai bonheur semble dans l’ailleurs, l’insaisissable, l’imaginaire, ou alors le passé, cette « histoire qu’on se raconte » et la forme et le fond se répondent intelligemment puisque le passé idéalisé est ici raconté par des flashbacks silencieux auréolés de lumière et de bonheur.

Spike Jonze a fait appel aux réalisateurs David O.Russell et Steven Soderbergh, pour que ces derniers confient leurs impressions sur la première version du film. Soderbergh aurait même fait des coupures radicales, peut-être que cette multiplicité de points de vue est à l’origine de l’unique défaut du film : l’impression de ruptures de rythme.

Scarlett Johansson réussit le pari de donner corps à cette voix (elle a même remporté le Prix d'Interprétation Féminine au 8ème Festival International du Film de Rome, en novembre 2013) et de faire exister ce personnage invisible. Quant à Joaquin Phoenix, il est une nouvelle fois d’une justesse étonnante qui contribue à nous faire croire à l’existence de ce personnage invisible dont il tombe amoureux. Un rôle majeur de plus après déjà tant de rôles marquants, que ce soit dans « La nuit nous appartient » de James Gray dans lequel il avait cet incroyable regard lunatique, fier puis désarçonné, puis déterminé puis dévasté, film dans lequel il est un magistral écorché vif dont le jeu est d’ailleurs un élément essentiel de l’atmosphère de claustrophobie du film ou encore dans le fascinant « I’m still here » , objet filmique singulier posant des questions passionnantes sur le statut de l’image (au double sens du terme d’ailleurs : image cinématographique et image de l’artiste) et évidemment en incarnant l’inoubliable fragile Leonard dans « Two lovers ».

Les décors et les costumes sont également particulièrement ingénieux s’inspirant du style des années 30 : Theodore porte une moustache et des pantalons tailles hautes, jamais de jeans, pas de revers, ni de col. Un univers singulier à la fois proche et lointain. L’omniprésence du rouge, la lumière naturelle dont est baigné l’appartement, tout contribue à cette impression de bulle irréelle et aveuglante que suscite le sentiment amoureux et nous transporte dans cet ailleurs vertigineux, fascinant, étourdissant et parfois effrayant.

Un film à la fois salutaire, parce qu’il montre le redoutable et magique pouvoir de l’imaginaire et fait appel à celui du spectateur ( par exemple pendant la scène d’amour, seul demeure un écran noir), et terrifiant en ce qu’il nous montre un univers d’une tristesse infinie avec ces êtres « lost in translation » prêts à tout pour ressentir la chaleur rougeoyante d’un amour fou, sublimé, un univers pas si éloigné du nôtre ou ce qu’il pourrait devenir.

Une fable poétique envoûtante, terriblement mélancolique, sublimée par la musique du groupe Arcade Fire, par une réalisation inspirée et élégante mais dont la tristesse et la suffocante solitude qui en émane m’ont terrassée malgré un magnifique plan de fin qui fait intelligemment écho à celui du début et qui nous incite à regarder vers l’horizon, à ressentir de vraies émotions, ou peut-être à regarder la vie telle qu’elle est : avec ses aspérités mais toujours riche de promesses.

En complément, retrouvez, ci-dessous, mes critiques de "I'm still here", "La nuit nous appartient", "Two lovers" et "The Immigrant".

Critique de « I’m still here - The lost year of Joaquin Phoenix » de Casey Affleck

« I’m still here » est le premier film de Casey Affleck en tant que réalisateur, acteur exceptionnel notamment dans « L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford » d’Andrew Dominik ou dans « Gone baby gone » de son frère Ben Affleck.

C’est après la fin du tournage de « Two lovers » que Joaquin Phoenix a (vraiment) annoncé qu’il voulait arrêter sa carrière pour… se consacrer à la musique. C’est son beau-frère Casey Affleck qui immortalise ces instants, pendant deux ans, de l’explication de ses motivations … à sa descente aux enfers…ou plutôt disons qu’il feint d’immortaliser ces instants puisque tout cela n’est que fiction même si pendant deux ans Joaquin Phoenix a tout fait pour (nous) laisser croire qu’il s’agissait de la réalité.

Ce style hybride (apparent documentaire mais vraie fiction), ce jeu constant sur les frontières entre fiction et réalité ( il manipule la réalité comme les médias manipulent sa réalité) en font à la fois un film fascinant et agaçant, humble et présomptueux ; en tout cas un objet filmique singulier posant des questions passionnantes sur le statut de l’image (au double sens du terme d’ailleurs : image cinématographique et image de l’artiste).

« I’m still here » est fascinant en ce qu’il dresse finalement bien moins le portrait d’un homme que celui de la société qui le regarde mais c’est en cela que c’est aussi effrayant d’ailleurs. Barbe, cheveux hirsutes, tenue vestimentaire improbable et hygiène aléatoire : sa métamorphose physique s’accompagne d’une descente aux enfers mais, plus que spectacle de sa propre déchéance, nous assistons finalement davantage au spectacle de ceux qui regardent et se délectent de cette déchéance avec mépris, cynisme, voracité. Voracité médiatique mais aussi voracité du public. Une scène en est particulièrement significative : tandis que sur scène il ânonne tant bien que mal un pseudo rap aux paroles aussi nombrilistes qu’insultantes envers le public, et dramatiquement drôles, une marée de téléphones portables immortalise l’instant sans vergogne... et sans broncher. Scène édifiante, cynique, dérangeante, et finalement insultante pour le spectateur, miroir du public carnassier qui assiste à cette scène et se glorifie d’y assister. Parce que ne nous y trompons pas : s’il feint de se ridiculiser, de caricaturer l’artiste en pleine décadence, c’est finalement lui, Joaquin Phoenix, qui en sort avec le beau rôle, paradoxalement le sien, celui de l’innocent broyé par un système face à notre inertie et notre délectation coupables.

Certes, avant le spectateur, c’est le flux dévorant d’images médiatiques qui se nourrit sans recul de ses excès (drogue, sexe, humiliations : rien ne nous est épargné), qui absorbe sans s’interroger ou se remettre en questions, que stigmatise cette fiction aux airs trompeurs de documentaire mais c’est aussi le spectateur ou le citoyen lambda avec son téléphone portable qui en devient le complice ou l’instigateur. C’est alors faire preuve d’une certaine condescendance à l’égard du public : un public aveugle, crédule, manipulateur (d’images) manipulé et doublement manipulé. Manipulé dans le spectacle que Joaquin Phoenix lui a donné à voir pendant deux ans mais aussi manipulé dans celui qui se déroule sur l’écran. Seulement, si pour la première manipulation la supercherie a parfaitement fonctionné, la seconde (même pour un spectateur ignorant de l’histoire et du caractère fallacieux du documentaire) laisse trop souvent entrevoir son dispositif (rôle trop écrit de Puff Daddy et présence préalable de la caméra alors que celui-ci feint la surprise devant la présence de Joaquin Phoenix) pour que la manipulation fonctionne parfaitement puisque volonté de manipulation il y a bel et bien, le film étant qualifié de « documentaire ». Il fallait en tout cas beaucoup d’audace, de détermination, de folie (ou plutôt au contraire de raison) pour continuer à jouer le jeu même pendant la promotion d’un sublime film comme « Two lovers » dont on ne peut s’empêcher de penser que ce buzz médiatique lui a nui.

N’en demeure pas moins un film très malin dont le début fait intelligemment écho à la fin mais aussi au dernier rôle Joaquin Phoenix (de Leonard dans « Two lovers » qui au début du film se jette à l’eau) qui se jette aussi à l’eau (là aussi dans les deux sens du terme), accentuant les résonances entre fiction et (semblant de) réalité. Et si dans la fiction « Two lovers » cela a fait revenir son personnage à la réalité, ici cela lui permet de tuer ce personnage qu’il a endossé pendant deux ans lors d’une très belle scène finale. D’ailleurs « I’m still here » contient plusieurs très beaux plans de cinéma qui signent la naissance d’un vrai cinéaste.

Le scénario est finalement très habile, et même cyniquement drôle, parfois au détriment de ceux qui en sont les complices plus ou moins volontaires Malgré son narcissisme, sa condescendance, « I’m still here » est une œuvre passionnante, audacieuse, un saut dans le vide , une mascarade, une manipulation, une « performance artistique », un pied-de-nez à un afflux abêtissant d’images qu’il interroge intelligemment d’autant plus à une période où une affaire dont on ne sait plus très bien si elle est fiction ou réalité se déroule là aussi sur les yeux lunatiques, dévorants, carnassiers des médias et de citoyens devenus public. Un film aussi malin que le « Pater » d’Alain Cavalier (même si je préfère et de loin celui de Casey Affleck), l’un et l’autre mettant en scène la réalité, un simulacre de réalité dont le réalisateur est le manipulateur et le spectateur la marionnette, victime d’images dont il est d’habitude le coupable, vorace et impitoyable filmeur. Une brillante inversion des rôles. Une démonstration implacable. A voir.

Critique de "Two lovers" de James Gray

« Two lovers » sera également projeté au mk2 bibliothèque, vendredi 8 juillet, à 14H45.

Direction New York, ville fétiche du cinéma de James Gray, où, après avoir tenté de se suicider, un homme hésite entre suivre son destin et épouser la femme que ses parents ont choisie pour lui, ou se rebeller et écouter ses sentiments pour sa nouvelle voisine, belle, fragile et inconstante, dont il est tombé éperdument amoureux, un amour dévastateur et irrépressible.

L’intérêt de « Two lovers » provient avant tout des personnages, de leurs contradictions, de leurs faiblesses. Si James Gray est avant tout associé au polar, il règne ici une atmosphère de film noir et une tension palpable liée au désir qui s’empare du personnage principal magistralement interprété par Joaquin Phoenix avec son regard mélancolique, fiévreux, enfiévré de passion, ses gestes maladroits, son corps même qui semble crouler sous le poids de son existence, sa gaucherie adolescente.

Ce dernier interprète le personnage attachant et vulnérable de Leonard Kraditor (à travers le regard duquel nous suivons l’histoire : il ne quitte jamais l’écran), un homme, atteint d'un trouble bipolaire (mais ce n'est pas là le sujet du film, juste là pour témoigner de sa fragilité) qui, après une traumatisante déception sentimentale, revient vivre dans sa famille et fait la rencontre de deux femmes : Michelle, sa nouvelle voisine incarnée par Gwyneth Paltrow, et Sandra, la fille d’amis de ses parents campée par l’actrice Vinessa Shaw. Entre ces deux femmes, le cœur de Leonard va balancer…

Il éprouve ainsi un amour obsessionnel, irrationnel, passionnel pour Michelle. Ces « Two lovers » comme le titre nous l’annonce et le revendique d’emblée ausculte la complexité du sentiment amoureux, la difficulté d’aimer et de l’être en retour, mais il ausculte aussi les fragilités de trois êtres qui s’accrochent les uns aux autres, comme des enfants égarés dans un monde d’adultes qui n’acceptent pas les écorchés vifs. Michelle et Leonard ont, parfois, « l’impression d’être morts », de vivre sans se sentir exister, de ne pas trouver « la mélodie du bonheur ».

Par des gestes, des regards, des paroles esquissés ou éludés, James Gray dépeint de manière subtile la maladresse touchante d’un amour vain mais surtout la cruauté cinglante de l’amour sans retour qui emprisonne ( plan de Michelle derrière des barreaux de son appartement, les appartements de Leonard et Michelle donnant sur la même cour rappelant ainsi « Fenêtre sur cour » d’Hitchcock de même que la blondeur toute hitchcockienne de Michelle), et qui exalte et détruit.

James Gray a délibérément choisi une réalisation élégamment discrète et maîtrisée et un scénario pudique et la magnifique photographie crépusculaire de Joaquin Baca-Asay qui procurent des accents lyriques à cette histoire qui aurait pu être banale, mais dont il met ainsi en valeur les personnages d’une complexité, d’une richesse, d’une humanité bouleversantes. James Gray n’a pas non plus délaissé son sujet fétiche, à savoir la famille qui symbolise la force et la fragilité de chacun des personnages (Leonard cherche à s’émanciper, Michelle est victime de la folie de son père etc).

Un film d’une tendre cruauté, d’une amère beauté, et parfois même d'une drôlerie désenchantée, un thriller intime d’une vertigineuse sensibilité à l’image des sentiments qui s’emparent des personnages principaux, et de l’émotion qui s’empare du spectateur. Irrépressiblement. Ajoutez à cela la bo entre jazz et opéra ( même influence du jazz et même extrait de l’opéra de Donizetti, L’elisir d’amore, « Una furtiva lagrima » que dans le chef d’œuvre de Woody Allen « Match point » dans lequel on retrouve la même élégance dans la mise en scène et la même "opposition" entre la femme brune et la femme blonde sans oublier également la référence commune à Dostoïevski… : les ressemblances entre les deux films sont trop nombreuses pour être le fruit du hasard ), et James Gray parvient à faire d’une histoire a priori simple un très grand film d’une mélancolie d’une beauté déchirante qui nous étreint longtemps encore après le générique de fin. Trois ans après sa sortie : d’ores et déjà un classique du cinéma romantique.

Critique de "La Nuit nous appartient" de James Gray

La nuit nous appartient. Voilà un titre très à-propos pour un film projeté en compétition officielle au Festival de Cannes. Cannes : là où les nuits semblent ne jamais vouloir finir, là où les nuits sont aussi belles et plus tonitruantes que les jours et là où les nuits s’égarent, délicieusement ou douloureusement, dans une profusion de bruits assourdissants, de lumières éblouissantes, de rumeurs incessantes. Parmi ces rumeurs certaines devaient bien concerner ce film de James Gray et lui attribuer virtuellement plusieurs récompenses qu’il aurait amplement méritées (scénario, interprétation, mise en scène...) au même titre que « My blueberry nights », mon grand favori, ou plutôt un autre de mes grands favoris du festival, l’un et l’autre sont pourtant repartis sans obtenir la moindre récompense…

Ce titre poétique (« We own the night » en vo, ça sonne encore mieux en Anglais non ?) a pourtant une source plus prosaïque qu’il ne le laisserait entendre puisque c’est la devise de l’unité criminelle de la police de New York chargée des crimes sur la voie publique. Ce n’est pas un hasard puisque, dans ce troisième film de James Gray ( « The Yards » son précèdent film avait déjà été projeté en compétition au Festival de Cannes 2000) qui se déroule à New York, à la fin des années 80, la police en est un personnage à part entière. C’est le lien qui désunit puis réunit trois membres d’une même famille : Bobby Green (Joaquin Phoenix), patron d’une boîte de nuit appartenant à des Russes, à qui la nuit appartient aussi, surtout, et qui représentent pour lui une deuxième et vraie famille qui ignore tout de la première, celle du sang, celle de la police puisque son père Burt (Robert Duvall) et son frère Joseph (Mark Walhberg) en sont tous deux des membres respectés et même exemplaires. Seule sa petite amie Amada (Eva Mendes), une sud américaine d’une force fragile, vulgaire et touchante, est au courant. Un trafic de drogue oriente la police vers la boîte détenue par Bob, lequel va devoir faire un choix cornélien : sa famille d’adoption ou sa famille de sang, trahir la première en les dénonçant et espionnant ou trahir la seconde en se taisant ou en consentant tacitement à leurs trafics. Mais lorsque son frère Joseph échappe de justesse à une tentative d’assassinat orchestrée par les Russes, le choix s’impose comme une évidence, une nécessité, la voie de la rédemption pour Bobby alors rongé par la culpabilité.

Le film commence vraiment dans la boîte de nuit de Bobby, là où il est filmé comme un dieu, dominant et regardant l’assemblée en plongée, colorée, bruyante, gesticulante, là où il est un dieu, un dieu de la nuit. Un peu plus tard, il se rend à la remise de médaille à son père, au milieu de la police de New York, là où ce dernier et son frère sont des dieux à leur tour, là où il est méprisé, considéré comme la honte de la famille, là où son frère en est la fierté, laquelle fierté se reflète dans le regard de leur père alors que Bobby n’y lit que du mépris à son égard. C’est avec cette même fierté que le « parrain » (les similitudes sont nombreuses avec le film éponyme ou en tout cas entre les deux mafias et notamment dans le rapport à la famille) de la mafia russe, son père d’adoption, regarde et s’adresse à Bobby. Le décor est planté : celui d’un New York dichotomique, mais plongé dans la même nuit opaque et pluvieuse, qu’elle soit grisâtre ou colorée. Les bases de la tragédie grecque et shakespearienne, rien que ça, sont aussi plantées et même assumées voire revendiquées par le cinéaste, de même que son aspect mélodramatique (le seul bémol serait d’ailleurs les mots que les deux frères s’adressent lors de la dernière scène, là où des regards auraient pu suffire...)

Les bons et les méchants. L’ordre et le désordre. La loi et l’illégalité. C’est très manichéen me direz-vous. Oui et non. Oui, parce que ce manichéisme participe de la structure du film et du plaisir du spectateur. Non, parce que Bobby va être écartelé, va évoluer, va passer de l’ombre à la lumière, ou plutôt d’un univers obscur où régnait la lumière à un univers normalement plus lumineux dominé par des couleurs sombres. Il va passer d’un univers où la nuit lui appartenait à un autre où il aura tout à prouver. Une nuit où la tension est constante, du début et la fin, une nuit où nous sommes entraînés, immergés dans cette noirceur à la fois terrifiante et sublime, oubliant à notre tour que la lumière reviendra un jour, encerclés par cette nuit insoluble et palpitante, guidés par le regard lunatique (fier puis désarçonné, puis déterminé puis dévasté de Joaquin Phoenix, magistral écorché vif, dont le jeu est d’ailleurs un élément essentiel de l’atmosphère claustrophobique du film). James Gray a signé là un film d’une intensité dramatique rare qui culmine lors d’une course poursuite d’anthologie, sous une pluie anxiogène qui tombe impitoyablement, menace divine et symbolique d’un film qui raconte aussi l’histoire d’une faute et d’une rédemption et donc non dénué de références bibliques. La scène du laboratoire (que je vous laisse découvrir) où notre souffle est suspendu à la respiration haletante et au regard de Bob est aussi d’une intensité dramatique remarquable.

« La nuit nous appartient », davantage qu’un film manichéen est donc un film poignant constitué de parallèles et de contrastes (entre les deux familles, entre l’austérité de la police et l’opulence des Russes,-le personnage d’Amada aussi écartelé est d’ailleurs une sorte d’être hybride, entre les deux univers, dont les formes voluptueuses rappellent l’un, dont la mélancolie rappelle l’autre- entre la scène du début et celle de la fin dont le contraste témoigne de la quête identitaire et de l’évolution, pour ne pas dire du changement radical mais intelligemment argumenté tout au long du film, de Bob) savamment dosés, même si la nuit brouille les repères, donne des reflets changeants aux attitudes et aux visages. Un film noir sur lequel plane la fatalité : fatalité du destin, femme fatale, ambiance pluvieuse. James Gray dissèque aussi les liens familiaux, plus forts que tout : la mort, la morale, le destin, la loi.

Un film lyrique et parfois poétique, aussi : lorsque Eva Mendes déambule nonchalamment dans les brumes de fumées de cigarette dans un ralenti langoureux, on se dit que Wong Kar-Wai n’est pas si loin... même si ici les nuits ne sont pas couleur myrtille mais bleutées et grisâtres. La brume d’une des scènes finales rappellera d’ailleurs cette brume artificielle comme un écho à la fois ironique et tragique du destin.

C’est épuisés que nous ressortons de cette tragédie, heureux de retrouver la lumière du jour, sublimée par cette plongée nocturne. « La nuit nous appartient » ne fait pas partie de ces films que vous oubliez sitôt le générique de fin passé (comme celui que je viens de voir dont je tairai le nom) mais au contraire de ces films qui vous hantent, dont les lumières crépusculaires ne parviennent pas à être effacées par les lumières éblouissantes et incontestables, de la Croisette ou d’ailleurs…

Critique de "The Immigrant" de James Gray

Dans mon dossier publié dans le magazine des anciens élèves de l'ENA, "L'ENA hors les murs", de juillet/août 2013, à lire en cliquant ici, je vous parlais notamment de "The Immigrant" de James Gray (en salles le 27 nombre 2013), un de mes énormes coups de cœur de cette année cinématographique, le grand oublié du palmarès cannois. Retrouvez ma critique, ci-dessous et en bonus celles de "Two lovers" et "La Nuit nous appartient".

Projeté en compétition officielle du 66ème Festival de Cannes, The Immigrant de James Gray décidément à l’honneur cette année puisqu’il est aussi le coscénariste de Blood ties réalisé par Guillaume Canet (également présenté à Cannes) est, seulement, le cinquième long-métrage du cinéaste américain ( après Little Odessa, The Yards, La Nuit nous appartient, Two lovers) et nous avons bien du mal à le croire tant chacun de ses films précédents était déjà maîtrisé, et James Gray comptant, déjà, comme un des plus grands cinéastes américains contemporains. The Immigrant a apparemment déçu bon nombre de ses admirateurs alors que, au contraire, c’est à mon sens son film le plus abouti, derrière son apparente simplicité. Il s’agit en effet de son film le plus sobre, intimiste et épuré mais quelle maîtrise dans cette épure et sobriété!

On y retrouve les thèmes chers au cinéaste: l’empreinte de la Russie, l’importance du lien fraternel, le pardon mais c’est aussi son film le plus personnel puisque sa famille d’origine russe est arrivée à Ellis Island, où débute l’histoire, en 1923.

L’histoire est centrée sur le personnage féminin d’Ewa interprétée par Marion Cotillard. 1921. Ewa et sa sœur Magda quittent leur Pologne natale pour la terre promise, New York. Arrivées à Ellis Island, Magda, atteinte de tuberculose, est placée en quarantaine et Ewa, seule et désemparée, tombe dans les filets de Bruno, un souteneur sans scrupules. Pour sauver sa sœur, elle est prête à tous les sacrifices et se livre, résignée, à la prostitution. L’arrivée d’Orlando (Jeremy Renner), illusionniste et cousin de Bruno (Joaquin Phoenix), lui redonne confiance et l'espoir de jours meilleurs. Mais c'est sans compter sur la jalousie de Bruno...

James Gray a écrit le rôle en pensant à Marion Cotillard (très juste et qui aurait mérité un prix d’interprétation) qui ressemble ici à une actrice du temps du cinéma muet, au visage triste et expressif. The Immigrant est ainsi un mélo assumé qui repose sur le sacrifice de son héroïne qui va devoir accomplir un véritable chemin de croix pour (peut-être…) accéder à la liberté et faire libérer sa sœur. Les personnages masculins, les deux cousins ennemis, sont en arrière-plan, notamment Orlando. Quant à Bruno interprété par l’acteur fétiche de James Gray, Joaquin Phoenix, c’est un personnage complexe et mystérieux qui prendra toute son ampleur au dénouement et montrera aussi à quel point le cinéma de James Gray derrière un apparent manichéisme est particulièrement nuancé et subtil.

Le tout est sublimé par la photographie de Darius Khondji (qui avait d’ailleurs signé la photographie de la palme d’or du Festival de Cannes 2012, Amour de Michael Haneke) grâce à laquelle certains plans sont d’une beauté mystique à couper le souffle.

James Gray a par ailleurs tourné à Ellis Island, sur les lieux où des millions d’immigrés ont débarqué de 1892 à 1924, leur rendant hommage et, ainsi, à ceux qui se battent, aujourd’hui encore, pour fuir des conditions de vie difficiles, au péril de leur vie. C’est de dos qu’apparaît pour eux la statue de la liberté au début du film. C’est en effet la face sombre de cette liberté qu’ils vont découvrir, James Gray ne nous laissant d’ailleurs presque jamais entrevoir la lumière du jour. Si le film est situé dans les années 1920, il n’en est pas moins intemporel et universel. Une universalité et intemporalité qui, en plus de ses très nombreuses qualités visuelles, ne lui ont pas permis de figurer au palmarès cannois auquel il aurait mérité d’accéder.

Tout comme dans La Nuit nous appartient qui en apparence opposait les bons et les méchants, l’ordre et le désordre, la loi et l’illégalité, et semblait au départ très manichéen, dans lequel le personnage principal était écartelé, allait évoluer, passer de l’ombre à la lumière, ou plutôt d’un univers obscur où régnait la lumière à un univers normalement plus lumineux dominé par des couleurs sombres, ici aussi le personnage de Bruno au cœur qui a « le goût du poison », incarne toute cette complexité, et le film baigné principalement dans des couleurs sombres, ira vers la lumière. Un plan, magistral, qui montre son visage à demi dans la pénombre sur laquelle la lumière l’emporte peu à peu, tandis qu’Ewa se confesse, est ici aussi prémonitoire de l’évolution du personnage. L’intérêt de Two lovers provenait avant tout des personnages, de leurs contradictions, de leurs faiblesses. C’est aussi le cas ici même si le thème du film et la photographie apportent encore une dimension supplémentaire. James Gray s’est inspiré des photos « quadrichromes » du début du XXe siècle, des tableaux qui mettent en scène le monde interlope des théâtres de variétés de Manhattan. Il cite aussi comme référence Le Journal d’un curé de campagne, de Robert Bresson.

James Gray parvient, comme avec Two lovers, à faire d’une histoire a priori simple un très grand film d’une mélancolie d’une beauté déchirante et lancinante qui nous envahit peu à peu et dont la force ravageuse explose au dernier plan et qui nous étreint longtemps encore après le générique de fin. Longtemps après, en effet, j’ai été éblouie par la noirceur de ce film, une noirceur de laquelle émerge une lueur de clarté sublimée par une admirable simplicité et maitrise des contrastes sans parler du dernier plan, somptueux, qui résume toute la richesse et la dualité du cinéma de James Gray et de ce film en particulier.

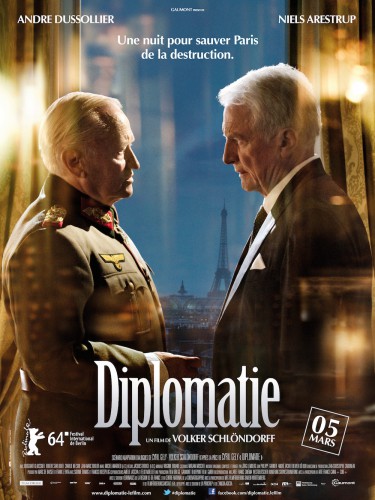

Diplomatie. Un mot que fait aujourd’hui encore résonner et déraisonner l’actualité quand l’Histoire semble interminablement et tristement se répéter, sans savoir tirer les leçons du passé. C’est une des nombreuses raisons pour lesquelles ce film est aussi passionnant. Bien qu’ancrée dans une temporalité précise, une nuit précise même, nous pouvons imaginer une joute verbale similaire, par exemple entre deux chefs d’Etat contemporains, dans laquelle le manque de diplomatie de l’un ou de l’autre pourrait faire basculer tout ou partie du monde dans le chaos.

Nuit du 24 au 25 août 1944. Alors que Leclerc approche de Paris avec la 2ème DB, le Général Von Choltitz (Niels Arestrup), Gouverneur du Grand Paris, se prépare, sur ordre d'Hitler, à faire exploser Paris. Des explosifs sont placés sous les monuments centraux et emblématiques de la capitale : Notre-Dame, Louvre, Opéra… et sous les ponts de Paris (à une seule exception près, le Pont-Neuf) pour ainsi détourner la Seine, provoquer une crue, et noyer des milliers -voire des millions- de Parisiens. Issu d'une longue lignée de militaires prussiens, le général a toujours obéi aux ordres. Le consul suédois Nordling (André Dussolier) va alors devoir utiliser ses propres armes, celles de la diplomatie, pour convaincre le général de ne pas exécuter l'ordre de destruction donné par Hitler, jaloux de cette capitale occupée mais resplendissante tandis que Berlin n’est plus qu’une ville en ruines.

« Diplomatie » est l'adaptation de la pièce éponyme signée Cyril Gély. André Dussollier et Niels Arestrup étaient déjà les deux interprètes de la pièce de théâtre qu’ils ont jouée plus de 200 fois. C’est aussi le vingt-huitième film de Volker Schlöndorff, lauréat de la palme d’or en 1979 pour « Le Tambour ». « Diplomatie » s’inspire de faits réels puisque des rencontres entre Raoul Nordling et le Général von Choltitz ont vraiment eu lieu, néanmoins nous ignorons encore la teneur réelle de leurs échanges et si Nordling a joué un rôle dans la décision de von Choltitz. Deux personnages déjà immortalisés par René Clément dans « Paris brûle-t-il ? » en 1966.

A quelques exceptions près, rares sont les films à m’avoir enthousiasmée cette année, et en tout cas à m’avoir enthousiasmée à ce point. Les films pseudo-générationnels (principalement des comédies) se multiplient avec pour scénario un pitch d’une ligne, certes diaboliquement accrocheur, et des dialogues qui rivalisent de vulgarité pour faire dans l’air du temps. Heureusement, il existe encore des festivals qui proposent des films plus exigeants comme le Festival du Film Asiatique de Deauville dont je vous ai récemment parlé ici ou des cinéastes qui ne cherchent pas à tout prix à satisfaire les goûts prétendus du plus grand nombre.

La radio qui rappelle la triste actualité et la musique de Beethoven. Des images d'archives de Varsovie bombardée et des images de Paris encore intacte. La fébrilité à l’hôtel Meurice et l’atmosphère grave et feutrée de la chambre du Général qui y loge. Tout est dit dans ces contrastes et ces alternances par lesquels débute « Diplomatie ». Entre la destruction et la beauté intacte. Entre la sérénité, plutôt la gravité, et le chaos. Entre l’agitation à l’extérieur et le calme apparent à l’intérieur. C’est pourtant là, dans l’atmosphère ouatée de la chambre de l’hôtel Meurice du Général, que va se jouer une autre bataille, celle des mots, de l’intelligence, de la rouerie, de la raison (face à la folie : on rappelle ici que Choltitz a joué un rôle dans l’extermination des Juifs). Deux hommes face à face. Deux visions de l’obéissance et du monde.

Bien que nous connaissions le dénouement, le suspense est constant, haletant pendant cette nuit de discussions qui fera basculer l’Histoire de Paris. Une partie d’échecs à l’enjeu capital. Jamais la pression ne se relâche. Notre souffle est suspendu aux mots, aux silences de l’un et de l’autre. Rien n’échappe à la caméra de Schlöndorff qui enferme, enserre, encercle ses deux protagonistes prisonniers de cette nuit décisive. Les questions sont passionnantes, le discours n’est jamais pompeux mais jamais simpliste non plus.

La photographie, magnifique, alterne entre ombre et lumière (visage de Dussolier dans l’ombre quand tout semble perdu puis dans le soleil levant quand l’avenir s’éclaire, face à la beauté vertigineuse de Paris) et la mise en scène, intense et sobre, par de judicieux champs / contre-champs, ne perd pas un instant de ce face-à-face palpitant.

Il fallait Dussolier et Arestrup, deux acteurs au sommet de leur art pour incarner les protagonistes de ce duel captivant. L’un essayant de persuader l’autre que la désobéissance est légitime quand l’ordre est aberrant. L’autre campant sur ses positions de Général n’ayant, selon lui, d’autre rôle et d’autre choix que d’obéir. Le Général Von Choltitz, militaire intransigeant, laisse peu à peu entrevoir quelques failles (en raison du Sippenhaft dont je vous laisse découvrir la teneur si vous ignorez ce dont il s’agit) et Nordling, derrière une apparente désinvolture, laisse peu à peu se développer un plan savamment étudié pour rallier l’ennemi à sa cause et éviter la catastrophe. Il faut voir Dussolier employer toutes les gammes de sa voix et son regard empreints d’une douce force et de gravité sereine et manier les subtilités du langage avec une habileté remarquable. Il me semble difficilement pouvoir échapper à une nomination aux César 2015, sérieux concurrent pour Pierre Niney dans « Yves Saint Laurent » de Jalil Lespert. Il reste pour moi l’un des plus grands acteurs français, encore sous-employés, notamment remarquable dans mon film fétiche : « Un cœur en hiver » de Claude Sautet ou encore dans un des nombreux chefs d’œuvre d’Alain Resnais, « On connaît la chanson ». Quant à Niels Arestrup, son corps tout entier est imprégné de la puissance intransigeante de son personnage, une nouvelle fois magistral après son César du second rôle amplement mérité pour « Quai d’Orsay » de Bertrand Tavernier.

Alors, bien sûr, dans ce film qui trahit intelligemment la réalité historique, pas de trentenaires en mal de vivre, pas d’effets spéciaux et de monstres métalliques, mais un art du jeu, de la rhétorique et même de la mise en scène (Schlöndorff évite intelligemment l’écueil du théâtre filmé pour mettre en scène ce huis clos) portés à leur paroxysme pour ce film qui est un magnifique hymne à la beauté de Paris et surtout au pouvoir salvateur des mots, et un moment de cinéma d’une rare intensité à côté duquel il serait vraiment dommage de passer. A préférer aux « Monuments men » de George Clooney (les 2 films furent d'ailleurs projetés dans le cadre de la dernière Berlinale) qui sauvent aussi des œuvres d’Art de la destruction en 1944 mais malheureusement la volonté de rendre hommage à la vérité et au combat historiques de ces « Monuments men » a paralysé le réalisateur, là où la fiction a permis à Schlöndorff de transcender son art.

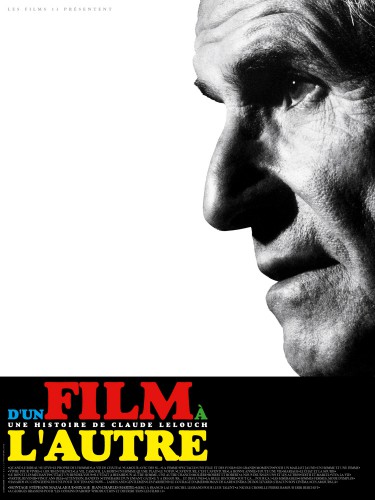

Lelouch. Prononcez ce nom et vous verrez immédiatement l’assistance se diviser en deux. D’un côté, les adorateurs du cinéaste qui aiment : ses fragments de vérité, ses histoires d’amour éblouissantes, sa vision romanesque de l’existence, sa sincérité, son amour inconditionnel du cinéma, ses phrases récurrentes, ses aphorismes, une musique et des sentiments grandiloquents, la beauté parfois terrible des hasards et coïncidences. De l’autre, ses détracteurs qui lui reprochent son sentimentalisme et tout ce que les premiers apprécient, et sans doute de vouloir raconter une histoire avant tout, que la forme soit au service du fond et non l’inverse. Avec « Roman de gare », les seconds s’étaient rapprochés des premiers, mais pour cela il aura auparavant fallu que le film soit au préalable signé d’un autre nom que le sien. Je fais partie de la première catégorie et tant pis si pour cela je dois subir la condescendance des seconds. Le cinéma est pour moi avant tout affaire de passion, de sincérité, d’audace, de liberté et quoiqu’en disent ses détracteurs, le cinéma de Claude Lelouch se caractérise par ces quatre éléments comme le démontre magnifiquement le documentaire « D’un film à l’autre » réalisé à l’occasion des 50 ans des films 13. Un documentaire qui résume un demi-siècle de cinéma du « Propre de l’homme » à « Ces amours-là ».

La plus flamboyante de ses réussites fut bien sûr « Un homme et une femme », palme d’or à Cannes en 1966, Oscar du meilleur film étranger et du meilleur scénario parmi 42 récompenses … à 29 ans seulement ! L’histoire de la rencontre de deux solitudes blessées qui prouve que les plus belles histoires sont les plus simples et que la marque du talent est de les rendre singulières et extraordinaires. A chaque fois que je le revois (et je ne les compte plus !), je suis frappée par son étonnante modernité, notamment dans le montage avec les alternances de noir et blanc et de couleurs qui jouent alors habilement avec les méandres du temps et de la mémoire émotive, entre le présent et le bonheur passé qui ressurgit sans cesse. Je suis aussi toujours frappée par cette photographie aux accents picturaux qui sublime Deauville (et qui n’est certainement pas étrangère à mon coup de foudre pour le lieu en question) filmée avec une lumière nimbée de mélancolie, des paysages qui cristallisent les sentiments de Jean-Louis et d'Anne, fragile et paradoxalement impériale, magistralement (dirigée et) interprétée par Anouk Aimée. Rares sont les films qui procurent cette impression de spontanéité, de vérité presque. Les fameux « instants de vérité » de Lelouch. Et puis le célèbre « Montmartre 1540 » prononcé par la voix inimitable de Jean-Louis Trintignant. Mais, je m’égare…

Avec sa dernière fiction, « Ces amours-là », Lelouch signait une fresque nostalgique, une symphonie qui s’achevait sur une note d’espoir, la bande originale de son existence cinématographique (qui évitait l’écueil du narcissisme) en guise de remerciements au cinéma, à la musique, à son public, à ses acteurs. Un film qui mettait en exergue les possibles romanesques de l’existence. Un film jalonné de moments de grâce, celle des acteurs avant tout à qui ce film était une déclaration d’amour émouvante et passionnée.

g

g

Cette dernière réalisation qu’est « Salaud, on t’aime » se rapproche peut-être davantage de « Itinéraire d’un enfant gâté », du moins en ce qu’elle raconte l’histoire d’un homme à l’automne de sa vie, un autre « enfant gâté » qui est peut-être passé à côté de l’essentiel et qui, contrairement au film précité, ne va pas fuir sa famille, mais au contraire tenter de la réunir.

Jacques Kaminsky (Johnny Hallyday) est ainsi un photographe de guerre et père absent, qui s'est plus occupé de son appareil photo (enfin plutôt de son impressionnante collection d’appareils photos) que de ses 4 filles (de 4 mères différentes) nommées Printemps (Irène Jacob), Eté (Pauline Lefèvre), Automne (Sarah Kazemy –révélée par le magnifique « En secret » de Maryam Keshavarz ) et Hiver (Jenna Thiam). Avec l’espoir de les réunir, il décide d’acquérir une maison dans les Alpes dont il tombe amoureux en même temps que de celle qui la lui fait visiter, Nathalie Béranger (Sandrine Bonnaire). Tout va se compliquer encore un peu plus quand son meilleur ami, Frédéric Selman (Eddy Mitchell) va tenter de le réconcilier avec sa famille en leur racontant un terrible mensonge.

Avec « Salaud, on t’aime », Claude Lelouch signe son 44ème film. Les réalisations et les années n’ont pourtant pas entamé la jeunesse et la modernité de son cinéma. Ni la curiosité, l’admiration, la fascination avec lesquelles il regarde et révèle les acteurs. Les acteurs et la vie qu’il scrute et sublime. Dès ce premier plan avec le beau visage buriné de Johnny Hallyday et derrière lui les pages d’un livre (écrit par sa fille) qui se consume, j’étais déjà happée. Et les pages de cet autre livre qui se tournent et montrent et rendent hommage au photographe de guerre qu’est Kaminsky, à tous les photographes de guerre et aux horreurs (et quelques bonheurs) de l’Histoire qu’ils ont immortalisées, souvent au péril de leur vie. Deux livres. Deux faces d’un même homme. Peut-être un peu le double de Claude Lelouch qui fut lui-même photographe de guerre à ses débuts.

Dès les premiers plans du film règne à la fois une atmosphère tranquille et inquiétante à l’image de celle de cette maison gardée par un aigle majestueux, sublime, clairvoyant, là comme une douce menace, comme si tout pouvait basculer d’un instant à l’autre dans le drame ou le thriller. Le cinéma de Claude Lelouch ne rentre dans aucune case, situé à la frontière des genres. Ou si: il rentre dans un genre, celui d’un film de Lelouch, tout simplement. Et c’est ce que j’aime par-dessus tout : celle liberté, cet atypisme que j’ai retrouvés dans ce film. Claude Lelouch est né avec la Nouvelle Vague qui ne l’a jamais reconnu sans doute parce que lui-même n’avait « pas supporté que les auteurs de la Nouvelle Vague aient massacré Clouzot, Morgan, Decoin, Gabin », tous ceux qui lui ont fait aimer le cinéma alors qu’il trouvait le cinéma de la Nouvelle Vague « ennuyeux ». Et tous ceux qui M’ont fait aimer le cinéma.

A l’image de ses autres films, sans doute celui-ci agacera-t-il ses détracteurs pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles il m’a enchantée. Ses citations sur la vie, la mort, l’amour, l’amitié :

- « Un ami c’est quelqu’un qui te connait très bien et qui t’aime quand même »,

-« Qu’est-ce que vous préférez le plus au monde, à part votre appareil photo ? Le juste milieu. L’équilibre. Vous savez comme ces types qui viennent de traverser le Grand Canyon sur un fil. »

C’est d’ailleurs ce qui pourrait définir le cinéma de Lelouch. Et ce film. La vie aussi. Et ce qui les rend si singuliers, palpitants et attachants. Cette impression d’être sur un fil, sur le fil, au bord du précipice.

Comme toujours chez Claude Lelouch, la musique est judicieusement choisie entre le sublime jazz d’Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, la chanson "Les eaux de mars" de Georges Moustaki, ou encore les "Quatre saisons" de Vivaldi repris par les compositeurs du film, le fidèle Francis Lai et Christian Gaubert.

Et puis il y a les acteurs. Ces acteurs que la caméra de Lelouch aime, scrute, sublime, magnifie, révèle, caresse presque. D’abord, Johnny Hallyday qui n’a pas besoin d’en faire des tonnes pour être ce personnage. Son visage et sa prestance racontent déjà une histoire. Il n’a pas besoin d’en faire ou dire beaucoup pour imposer son personnage grâce à sa forte personnalité, un mélange de douceur, de douleur, de force, de fragilité, de liberté, d’humanité, de rudesse et de tendresse. Et pour l’avoir vu (et revu) sur scène, que ce rôle lui ait été attribué me semble une évidence tant il est et joue sur scène et sait capter et captiver l’attention d’un regard. Leconte dans « L’homme du train » (à mon avis le meilleur film avec Johnny Hallyday) avait déjà compris cet énorme potentiel. Johnny Hallyday avait d’ailleurs déjà tourné sous la direction de Claude Lelouch en 1972 pour « L’Aventure c’est l’Aventure » où il jouait son propre rôle aux côtés de Lino Ventura et Jacques Brel. Ce rôle de Kaminsky semble avoir été écrit pour lui et pourtant il n’était initialement pas pressenti pour jouer le rôle principal de « Salaud, on t'aime ». Le plus sidérant est que Lelouch a dû l’imposer: « Aucune chaîne de télévision ne voulait faire un film avec Johnny et moi, aucune assurance n’a voulu nous suivre, les coproducteurs, les distributeurs, tout le monde s’est montré frileux. » Il y a eu Annie Girardot dans « Les Misérables », Jean-Paul Belmondo dans « Itinéraire d’une enfant gâté » Tant d’autres… Il y aura désormais Johnny Hallyday dans « Salaud, on t’aime ». De fortes personnalités qui, plus que d’incarner des rôles, les imprègnent et les révèlent. Les réveillent même.

A ses côtés, il y a Sandrine Bonnaire avec qui il forme un couple évident. Solaire Sandrine Bonnaire avec son sourire lumineux et empathique et dont on comprend qu’il en tombe immédiatement amoureux.

Et puis les 4 « saisons » dont la photographie reflète judicieusement les caractères au premier rang desquelles Jenna Thiam (Hiver Kaminsky), révélation du film à qui sont dévolues les plus belles partitions. Le temps d’un dialogue dans une voiture qui pourrait constituer à elle seule un court-métrage, Lelouch nous montre quel directeur d’acteurs et quel conteur d’histoire il est. Les « seconds » rôles ne sont pas en reste : Isabelle de Hertogh, Rufus, Agnès Soral, Valérie Kaprisky, Jacky Ido, Antoine Duléry…

Enfin, dernier personnage ici (et non des moindres !): la nature, sublime et sublimée elle aussi, à laquelle ce film est aussi un véritable hymne et qui varie subtilement au gré des saisons.

« Chaque nouvelle invention modifie l’écriture cinématographique. Mes gros plans c’est ma dictature, et les plans larges c’est ma démocratie, et pas de plan moyen. » avait-il dit lors du débat succédant à la projection du documentaire « D’un film à l’autre ». Ce nouveau film ne déroge pas à la règle. Une scène de repas est ainsi particulièrement réussie me faisant songer à celles qu'affectionnait Claude Sautet qui lui aussi aimait tant ces scènes mais aussi, comme Lelouch, raconter la vie. Notre vie.

Ce film comme chaque film de Lelouch comporte quelques scènes d’anthologie. Celle pendant laquelle les deux amis Kaminsky/Johnny et Selman/ Eddy refont « Rio Bravo » est un régal. Mais aussi, à l’opposé, ce brusque basculement du film (que je ne vous révélerai évidemment pas) qui m’a bouleversée. Il n’y a que lui pour oser. De même qu’il n’y a que lui pour oser appeler les 4 filles d’un personnage Printemps, Eté, Automne et Hiver. Et ce sont cette liberté presque irrévérencieuse, cette audace, qui me ravissent. Dans la vie. Au cinéma. Dans le cinéma de Lelouch qui en est la quintessence. La quintessence des deux.

Lelouch, dans ce nouveau film coécrit avec Valérie Perrin, raconte la vie, avec tout ce qu’elle comporte de beauté tragique ou de belle cruauté, de douleurs ineffables aussi, ses paradoxes qui la rendent si fragile et précieuse. En quelques plans, ou même en un plan d’une silhouette, il exprime la douleur indicible de l’absence. Mais c’est aussi et avant tout un film magnifique sur l’amitié et ses mensonges parfois nécessaires, sur le le pardon aussi…sans oublier ces « hasards et coïncidences » qu’affectionne le cinéaste. Ce hasard qui « a du talent » à l’image de celui qui en a fait un de ses thèmes de prédilection. Malgré son titre, peut-être son film le plus tendre, aussi.

Je ne sais pas si le cinéma comme "le bonheur, c'est mieux que la vie » mais en tout cas Claude Lelouch fait partie de ceux dont les films nous la font voir en gros plans majestueux, parfois sans fards, avec une redoutablement sublime vérité, et qui nous la font aimer ardemment. Et ce nouveau film porté par des acteurs solaires, un montage ingénieux, une musique judicieuse, une photographie émouvante ne déroge par à la règle. Le juste milieu entre légèreté et gravité. Les fragments de vérité et les fragments de mensonges. La vie et le cinéma.

« Salaud, on t’aime » fera l’ouverture du prochain Festival International du Film Policier de Beaune à l’occasion duquel sera rendu un hommage à Johnny Hallyday.

Sortie en salles 2 Avril 2014

Et puisque de Deauville il est question, retrouvez le programme complet du Festival du Film Asiatique de Deauville en direct duquel je serai à partir de demain, et « Les Orgueilleux » et « Ombres parallèles », mes ebooks qui sont aussi des déclarations d’amour à Deauville.

Retrouvez également cette critique sur mon autre site http://inthemoodforfilmfestivals.com .

Retrouvez l’actualité cinématographique, culturelle et touristique sur mes 7 blogs inthemood : Inthemoodlemag.com, Inthemoodforfilmfestivals.com, Inthemoodforcinema.com, Inthemoodforcannes.com, Inthemoodfordeauville.com, Inthemoodforluxe.com, Inthemoodforhotelsdeluxe.com .

Chaque jour ou presque mes (7) blogs et sites me portent vers de nouvelles aventures qui me permettent de vivre pleinement ma passion pour le cinéma. Souvent, je songe à la petite fille que j’étais qui rêvait tant de cinéma et d’écriture et qui, sans doute, n’aurait jamais imaginé effleurer autant ses rêves, voire en concrétiser quelques-uns. De belles choses m’attendent pour les mois à venir et, loin d’être blasée, après 20 ans de pérégrinations festivalières et cinématographiques, je me réjouis toujours quand on me propose d’assister à des évènements tels qu’une conférence de presse de « monuments » du cinéma, au premier rang desquels le réalisateur de ces « Monuments men » dont je me souviens encore de la conférence de presse au Festival du Cinéma Américain de Deauville il y a quelques années et qui électrisa les planches. Vous verrez ci-dessous les meilleurs moments de la conférence de presse parisienne de cette joyeuse équipe (tout juste de retour du Festival de Berlin où le film a été projeté en avant-première et ovationné) aussi complice que dissipée, une conférence à laquelle j’ai donc eu le plaisir d’assister et dont le moment d’émotion fut l’intervention d’un vrai « Monument man » survivant que vous verrez dans la vidéo.

J’étais particulièrement impatiente de découvrir ces « Monuments men » après le régal impitoyable qu’avait été « Les Marches du pouvoir » (qui se déroule dans les coulisses des Primaires américaines), la dernière réalisation de George Clooney. Un thriller aussi élégant que le sont en apparence ses protagonistes et qui en révèle d’autant mieux la face obscure grâce à un rythme particulièrement soutenu, un distribution brillamment dirigée (avec des seconds rôles excellents comme Philip Seymour Hoffman ou Paul Giamatti), des dialogues vifs, et surtout une mise en scène métaphorique entre ombre et lumière particulièrement symptomatique du véritable enjeu (être, devenir ou rester dans la lumière) et de la part d’ombre qu’elle dissimule (souvent habilement) et implique.

Avec ce nouveau sujet et ce casting en or (George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Cate Blanchett, Bob Balaban, Jean Dujardin -dont on se demande jusqu'où sa brillante carrière le mènera encore-…), je pensais être d’emblée conquise par cette nouvelle réalisation de George Clooney.

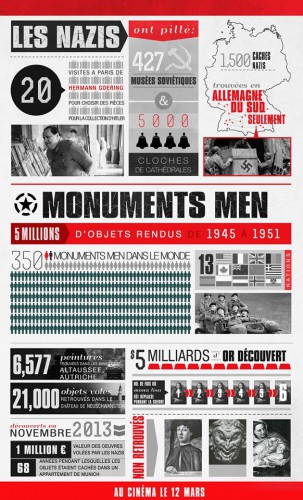

« Monuments men » est ainsi inspiré d’un fait historique réel et méconnu de la Seconde Guerre Mondiale. Sept hommes qui ne sont pas des soldats mais des directeurs et des conservateurs de musées, des artistes, des architectes, et des historiens d’art… se jettent au cœur du conflit pour aller sauver des œuvres d’art volées par les nazis et les restituer à leurs propriétaires légitimes. Ces trésors sont cachés en plein territoire ennemi, et leurs chances de réussir sont infimes. Pour tenter d’empêcher la destruction de mille ans d’art et de culture (les nazis voulaient notamment convaincre les Allemands du déclin de l’Art moderne, quand il était pratiqué par des artistes juifs ou communistes, détruisant ainsi ces œuvres pour « purifier » l’Art quand elles ne venaient pas enrichir leurs collections personnelles), ces Monuments Men vont se lancer dans une incroyable course contre la montre, en risquant leur vie pour protéger et défendre les plus précieux trésors artistiques de l’humanité…

Dans la réalité, ce fut un programme lancé par le département Fine Arts, and Archives section, de la commission chargée de plaider la cause artistique en temps de guerre aux USA. L'équipe des Monuments Men se composait d'une douzaine d'hommes, trop vieux pour avoir été embrigadés par l'armée à l'aube du conflit. Ils sont plasticiens, historiens d'art, conservateurs de musée et sont envoyés en France dans les six semaines qui suivent le débarquement en Normandie. C'est le président Eisenhower qui lance le programme, après que les troupes Alliées aient gratuitement détruit une abbaye ancienne. C'est finalement Roosevelt qui donne son accord à George Stout, futur chef officieux des Monuments Men, pour former son équipe de choc

Voilà le prometteur pitch officiel. La mise en scène est indéniablement soignée et d’une rare élégance. Là est sans aucun doute une des singularités du cinéaste George Clooney, avec le caractère engagé de ses films. La musique (signée Alexandre Desplat) est poignante et emphatique à souhait, cristallisant la majesté de l'enjeu. L’enjeu, justement, est universel : sauver des œuvres d’art dont la destruction revient à « nier que les Hommes ont existé ». Sans aucun doute, George Clooney, artiste engagé, était réellement porté par son sujet et avait particulièrement à cœur de rendre hommage à ces héros de l’Histoire et de son histoire qui le méritent incontestablement : les Monuments men qui ont pour noble objectif de retrouver les œuvres d’art volées par les Nazis pendant la Seconde Guerre Mondiale. Parce que tuer les œuvres d’art c’est aussi tuer la mémoire. Notre mémoire.

Malheureusement, George Clooney, aussi talentueux metteur en scène soit-il semble avoir été paralysé : par son sujet et l’hommage qu’il souhaitait rendre aux vrais « Monuments men », par les œuvres d’art et leur prestige, par ses influences (les films de son enfance comme « La Grande Evasion » ou « Le Pont de la Rivière Kwaï » ou des cinéastes avec lesquels il a tournés comme Soderbergh -donnant à son film des airs d’ « Ocean »- ou les Coen –pour l’humour décalé aux frontières de l’absurde -) et par son casting. En voulant trop bien faire : satisfaire ses acteurs (tous ses acteurs, en leur donnant à chacun leur moment de gloire et leur numéro) dont la complicité transpire certes, les réalisateurs qui l’ont inspiré et les héros à qui il a voulu rendre hommage, il ne choisit finalement pas avec pour résultat un film hybride qui laisse un goût de regret et d’inachevé. Son film oscille constamment : d’un acteur à l’autre comme s’il voulait que chacun ait une égale partition, et surtout entre la comédie et le drame. En résulte un scénario qui ressemble à une suite de saynètes et qui passe à une autre dès que l’émotion s’apprêtait à éclore.

C’est d’autant plus dommage que certaines scènes et certains plans nous rappellent qu’il a un vrai sens de la narration et quel cinéaste talentueux il peut être (la mise en scène n’est d’ailleurs jamais en cause, mais uniquement le scénario) notamment lorsque sont retrouvées certaines œuvres comme « La Madone de Bruges » de Michel-Ange ou « L’Autoportrait » de Rembrandt ou les scènes entre Matt Damon et Cate Blanchett. Il aurait d’ailleurs été passionnant de se focaliser sur le personnage interprété par cette dernière, à mon avis le plus intéressant, celui de Claire Simone inspiré de Rose Valland (auteur d’un livre de souvenirs sur le sujet intitulé « Le Front de l’Art") qui travailla au Musée du Jeu de Paume à partir de 1932 et qui participa à l’évacuation des collections publiques parisiennes mises à l’abri sur l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, l’action se déroule après le débarquement du 6 juin 1944 mais deux menaces planent encore : les troupes de libération soviétiques qui saisissaient les œuvres à titre de compensation et certains fonctionnaires nazis qui souhaitaient faire disparaître les œuvres à titre de vengeance. Or, malgré la mort de certains de ces « Monuments men » leur "promenade" semble souvent tranquille, bucolique et dénuée de tension et de réalisme. Un comble pour un film inspiré de faits réels.

Malgré tout, malgré cette histoire bancale sans doute en raison de l’énorme enjeu de l’Histoire, cet aspect suranné dans l’écriture, ces « Monuments men » m’ont inspiré une certaine tendresse. Parce qu’on y sent à quel point son réalisateur avait à cœur de rendre hommage à ces grands hommes mais aussi à ces œuvres d’Art. Ce à quoi il parvient d’ailleurs, comme s’il avait davantage voulu mettre l’accent sur l’Histoire que sur son histoire. Parce que la réalisation et la photographie sont remarquables. Parce que le casting est à leur image : élégant et soigné comme celui des films d’un autre temps. J’ai eu l’impression qu’allaient surgir à tout instant Cary Grant, Clark Gable ou James Stewart. Et parce ce film aura au moins eu le mérite d’immortaliser des héros oubliés, de les célébrer mais aussi de rappeler à quel point l’Art n’est pas un simple ornement mais est une respiration salutaire, un fondement vital de la société et de l’humanité à tel point que des hommes ont combattu pour lui au péril de leur vie. Et pour ces raisons, cinématographiques mais surtout pédagogiques, ces « Monuments men »méritent que vous alliez à leur rencontre au cinéma le 12 mars…et méritent d’être montrés dans les écoles.

En bonus, ci-dessous, ma critique du film « Les Marches du pouvoir » de George Clooney à voir et revoir.

« The American » d’Anton Corbijn, le précèdent film avec George Clooney avant "Les Marches du pouvoir" prouvait une nouvelle fois le caractère judicieux de ses choix en tant que comédien et en tant que producteur, ce film allant à l’encontre d’une tendance selon laquelle les films doivent se résumer à des concepts, prouvant qu’un film lent, au style épuré et aux paysages rugueux (ceux des Abruzzes en l’occurrence, d’ailleurs magnifiquement filmés) peut être plus palpitant qu’un film avec une action à la minute.

Avec « Les Marches du pouvoir », il confirme la clairvoyance de ses choix (film produit par un autre acteur aux choix clairvoyants, Leonardo DiCaprio) avec un film au sujet a priori (et seulement a priori) peu palpitant : la bataille pour les primaires démocrates et, un peu à l’inverse de « The American » qui était un thriller traité comme un film d’auteur intimiste, il nous embarque dans un thriller palpitant avec ce qui aurait pu donner lieu à un film d’auteur lent et rébarbatif. "Les Marches du Pouvoir" est une adaptation de la pièce de théâtre « Farragut North » de Beau Willimon; il a été présenté en compétition officielle de la dernière Mostra de Venise.

Stephen Meyers (Ryan Gosling) est le jeune, légèrement arrogant, mais déjà très doué et expérimenté conseiller de campagne du gouverneur Morris (George Clooney) candidat aux primaires démocrates pour la présidence américaine. Pour lui, Morris est le meilleur candidat et il s’engage à ses côtés, totalement convaincu de son intégrité et de ses compétences mais peu à peu il va découvrir les compromis qu’impose la quête du pouvoir et perdre quelques illusions en cours de route… Il va découvrir ce qu’il n’aurait jamais dû savoir, commettre l’erreur à ne pas commettre et la campagne va basculer dans un jeu de dupes aussi fascinant que révoltant.

Le film commence sur le visage de Meyers récitant un discours, du moins le croit-on… La caméra s’éloigne et dévoile une salle vide et que l’homme qui semblait être dans la lumière est en réalité un homme dans et de l’ombre, préparant la salle pour celui qu’il veut mener à la plus grande marche du pouvoir. Ce début fait ironiquement écho au magnifique plan-séquence de la fin où la caméra se rapproche au lieu de s’éloigner (je ne vous en dis pas plus sur cette fin saisissante)…tout un symbole !

Je ne suis pas à un paradoxe près : alors que je m’insurge constamment contre le poujadiste et simpliste «tous pourris » souvent le credo des films sur la politique, ce film qui dresse un portrait cynique de la politique et de ceux qui briguent les plus hautes marches du pouvoir m’a complètement embarquée… Clooney non plus n’est pas à un paradoxe près puisque lui qui a fermement défendu Obama dans sa campagne présidentielle et dont la sensibilité démocrate n’est pas un mystère a mis en scène un candidat (démocrate) dont l’affiche ressemble à s’y méprendre à celle du candidat Obama lors de son premier mandat. D’ailleurs, ce n’est pas forcément un paradoxe, mais plutôt une manière habile de renforcer son propos.

A première vue, rien de nouveau : les manigances et les roueries de la presse pour obtenir des informations qui priment sur tout le reste, y compris de fallacieuses amitiés ou loyautés, la proximité intéressée et dangereuse entre le pouvoir politique et cette même presse (tout ce que la très belle affiche résume, avec en plus le double visage du politique), et même les liens inévitables entre désir et pouvoir qui ouvraient récemment un autre film sur la politique, « L’Exercice de l’Etat », dans une scène fantasmagorique mais, malgré cela, George Clooney signe un film remarquable d’intensité, servi par des dialogues précis, vifs et malins et par une mise en scène d’une redoutable élégance, notamment grâce au recours aux ombres et à la lumière pour signifier l’impitoyable ballet qui broie et fait passer de l’un à l’autre mais surtout pour traiter les coulisses obscures du pouvoir comme un thriller et même parfois comme un western (le temps d’un plan magnifique qui annonce le face-à-face dans un bar comme un duel dans un saloon). En fait, « Les marches du pouvoir » porte en lui les prémisses de plusieurs genres de films (thriller, romantique, western) montrant, d’une part, l’habileté de Clooney pour mettre en scène ces différents genres et, d’autre part, les différents tableaux sur lesquels doivent jouer les hommes politiques, entre manipulation, séduction et combat.

Le temps d’une conversation plongée dans le noir ou d’une conversation devant la bannière étoilée (invisible un temps comme si elle n’était plus l’enjeu véritable mais aussi gigantesque et carnassière), sa mise en scène se fait particulièrement significative. Cette plongée dans les arcanes du pouvoir les décrit comme une tentation perpétuelle de trahir : ses amis politiques mais surtout ses idéaux. L’étau se resserre autour de Stephen comme un piège inextricable et les seuls choix semblent alors être de dévorer ou être dévoré, d’ailleurs peut-être pas tant par soif du pouvoir que par souci de vengeance et par orgueil, amenant ainsi de la nuance dans le cynisme apparent qui consisterait à dépeindre des hommes politiques uniquement guidés par la soif de conquête et de pouvoir. Ryan Gosling est parfait dans ce rôle, finalement pas si éloigné de celui qu’il endosse dans « Drive », incarnant dans les deux cas un homme qui va devoir renier ses idéaux avec brutalité, et qui révèle un visage beaucoup plus sombre que ce qu’il n’y parait. Face à lui, George Clooney en impose avec sa classe inégalée et inégalable qui rend d’autant plus crédible et ambivalent son personnage à la trompeuse apparence, épris de laïcité, de pacifisme et d’écologie... sans doute davantage par opportunisme que par convictions profondes, ses choix privés révélant la démagogie de ses engagements publics.

Le cinéma américain entre Oliver Stone, Pakula, ou avec des rôles incarnés par Robert Redford comme dans « Votez McKay » de Michael Ritchie (que Redford avait d’ailleurs coproduit) a longtemps considéré et traité la politique comme un sujet à suspense. Tout en s’inscrivant dans la lignée de ces films, Clooney réinvente le genre en écrivant un film aux confluences de différents styles. La politique est décidément à la mode puisque pas moins de trois films français (très différents) sur le sujet étaient sortis l'an passé (« La Conquête », « Pater » et « L’Exercice de l’Etat »). Clooney ne s’intéresse d’ailleurs pas ici uniquement à la politique, le film ne s’intitulant pas « Les marches du pouvoir politique » mais du pouvoir tout court et cette soif d’ascension au mépris de tout pourrait se situer dans d’autres sphères de la société de même que la duplicité de ceux qui cherchent à en gravir les marches, à tout prix, même celui de leurs idéaux.

Seul regret : que le titre original peut-être pas plus parlant mais plus allégorique n’ait pas été conservé. «The ides of March » correspond ainsi au 15 mars du calendrier romain, une expression popularisée par une des scènes de « Jules César » de William Shakespeare, dans laquelle un oracle prévient le célèbre général de se méfier du 15 mars, date à laquelle il finira par être assassiné.

Un thriller aussi élégant que le sont en apparence ses protagonistes et qui en révèle d’autant mieux la face obscure grâce à un rythme particulièrement soutenu, un distribution brillamment dirigée (avec des seconds rôles excellents comme Philip Seymour Hoffman ou Paul Giamatti), des dialogues vifs, et surtout une mise en scène métaphorique entre ombre et lumière particulièrement symptomatique du véritable enjeu (être, devenir ou rester dans la lumière) et de la part d’ombre qu’elle dissimule (souvent habilement) et implique. Je vous engage à gravir ces « Marches du pouvoir » quatre-à-quatre. Un régal impitoyable. Vous en ressortirez le souffle coupé !

Alors que le début de l’année 2013 avait été riche de belles découvertes cinématographiques, j’attends encore le film de cette année qui me fera chavirer d’admiration et d’émotion, seuls « Twelve years a slave » et "Yves Saint Laurent » ayant pour l’instant suscité mes critiques élogieuses. J’étais donc impatiente de découvrir « La belle et la bête » de Christophe Ganz dont tous ceux qui passent leur temps à dénigrer le cinéma français (ce qui a le don de m’horripiler) semblaient chanter les louanges parce que, hein, enfin, le cinéma français osait rivaliser avec celui d’Outre-Atlantique comme s’il s’agissait toujours d’un exemple à suivre.

Le film est directement adapté du conte publié en 1740 par Madame de Villeneuve repris par Jeanne-Marie Leprince de Beaumont en 1757. Il s’agit de la neuvième adaptation, la plus remarquable restant celle de Jean Cocteau en 1946.

En 1810, après le naufrage de ses navires, un marchand ruiné (André Dussolier) doit s’exiler à la campagne avec ses six enfants parmi lesquels Belle (Léa Seydoux), la plus jeune de ses filles, plus joyeuse et moins matérialiste que ses deux stupides sœurs. Lors d’un éprouvant voyage, le marchand découvre le domaine magique de la Bête (Vincent Cassel) qui le condamne à mort pour lui avoir volé une rose. Se sentant responsable du terrible sort qui s’abat sur sa famille, Belle décide de se sacrifier à la place de son père. Chaque soir, à l’heure du dîner, elle devra retrouver la Bête.