Critique – DANS LES FORÊTS DE SIBERIE de Safy Nebbou

C’est au 30ème Festival du Film de Cabourg (mon compte rendu à suivre ici, demain, un festival remarquable auquel je reste fidèle depuis ma participation à son jury des courts-métrages en 2002) dans le cadre duquel il était présenté en avant-première et où il concourait pour le prix du public que j’ai découvert Dans les forêts de Sibérie, le sixième long-métrage de Safy Nebbou, une adaptation libre du récit éponyme de l'aventurier Sylvain Tesson, paru en 2011 chez Gallimard (Prix Médicis Essai 2011).

Raphaël Personnaz incarne ici Teddy, un chef de projet multimédia (une profession synonyme de modernité, évidemment pas un hasard), qui, pour assouvir un besoin de liberté, décide de partir loin du bruit du monde, et s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal, en Sibérie.

Qui n’a jamais rêvé de larguer les amarres, loin de l’agitation, du tintamarre et des obligations de nos vies ultra connectées et finalement le plus souvent déconnectées de l’essentiel, pour laisser du temps au temps, pour se retrouver face à lui-même ? Si c’est votre cas alors il se pourrait bien que ce film exacerbe vos envies d’ailleurs …

Si Dans les forêts de Sibérie avait toute sa place au Festival du Film romantique, c’est ainsi d’une part, parce que l’idée de l’homme qui quitte tout pour se retrouver face à lui-même, cette ode à la liberté, à la nature, à l’aventure, est éminemment romantique mais aussi, d’autre part, parce que ce film possède un charme ensorcelant propice à envoûter le spectateur, dès les premières secondes, comme un coup de foudre. A le faire tomber amoureux de cette nature âpre et fascinante. Dès les premières minutes, les mots précis et implacables portés par la voix off et chaleureuse de Raphaël Personnaz nous bercent en effet comme une douce mélopée : « Je suis venu me rapprocher de ce que je ne connais pas. Le froid. Le silence. L’espace. Et la solitude. En ville les minutes, les heures, les années nous échappent. Ici le temps se calme. Je suis libre. Parce que mes jours le sont.[…] Ne désirer pas plus que ce que l’on éprouve. Et savoir se faire accepter par la nature. J’ai quitté le chaos des villes…».

Le temps s’arrête et nous partons alors avec lui pour cette expérience hors du temps, hors de nos réalités, presque de notre époque où notre attention est constamment sollicitée, où le silence et l’espace deviennent des luxes suprêmes.

Aux mots s’ajoutent ensuite les paysages d’une beauté à couper le souffle. Le soleil qui caresse la glace du lac gelé de ses rayons dorés et s’y reflète. Ce camion qui avance sur le lac craquelé de rainures telles des branches aux ramifications infinies ou telles des formes abstraites d’une beauté hypnotique. La caméra prend de la hauteur, comme une envolée lyrique, s’élève, nous élève, et nous emporte dans son tourbillon poétique, nous invitant à vivre cette expérience pendant une heure trente, avec intérêt, curiosité et émerveillement.

La sobriété et la justesse du jeu de Raphaël Personnaz sied parfaitement au personnage dont on perçoit d’autant mieux les changements qui s’opèrent en lui au fil du temps et qui le transfigurent, celui-ci retrouvant peu à peu la pureté et la spontanéité des joies enfantines. Depuis que Tavernier l’a révélé au grand public avec La Princesse de Montpensier (il avait d’ailleurs avant déjà tourné dans de nombreux films), Raphaël Personnaz ne cesse de prouver son talent par l’intelligence de ses choix et l’éclectisme de ses interprétations, avec toujours une indéniable présence magnétique : Tavernier à nouveau (Quai d’Orsay), Corsini (Trois mondes), mais encore dans les excellents Marius et Fanny de Daniel Auteuil (ma critique, ici), L’affaire SK1 de Frédéric Tellier… sans oublier le romantique After de Géraldine Maillet (ma critique en bonus ci-dessous).

Le scénario (cosigné par David Oelhoffen –également auteur du scénario de L’Affaire SK1- et par Safy Nebbou) a pris des libertés avec le livre en ajoutant le personnage d’un fugitif russe (très bon choix que celui de Evgueni Sidikhine pour l'interpréter) qui se cache dans ces grands espaces, permettant d’ajouter une très belle histoire d’amitié à ce récit initiatique et permettant que cette histoire ne soit pas seulement l’éloge de la nature ou de l’homme face à lui-même, et qu'elle prenne ainsi une autre dimension. On songe bien sûr à Into the wild de Sean Penn même si ici il s’agit ici pour Teddy davantage de retrouver son identité que de la perdre comme c'était le cas dans le film de Sean Penn. Safy Nebbou cite d’ailleurs plutôt en référence le long-métrage écologique d’Akira Kurosawa, Dersu Ouzala.

Safy Nebbou, à chaque film, explore, un univers différent et prouve ainsi l’étendue de son talent même si on peut y retrouver des thématiques ou éléments récurrents comme l'importance des mots, ceux de Dumas et ceux de Gilles Taurand dans L'Autre Dumas ou encore l’idée de double, d’altérité. La photographie de Gilles Porte nimbée de couleurs lumineuses malgré la glace et le froid environnants et les notes chaudes de la sublime musique d'Ibrahim Maalouf soulignent encore davantage la beauté de l’expérience et des paysages, exaltant le grisant sentiment de liberté. On image aussi aisément quelle expérience cela a dû être pour l'équipe du film que de tourner dans de telles immensités potentiellement hostiles mais surtout d'une troublante magnificence.

On quitte la salle d’abord avec l’envie d’acheter immédiatement le livre de Sylvain Tesson avec, en tête, cette phrase du film, comme un leitmotiv « Maitriser le temps, vivre intensément chaque instant ». Un véritable défi dans une société ultraconnectée qui nous procure souvent le rageant sentiment d’avoir perdu la capacité à vivre et saisir l’instant présent alors que, paradoxalement, nous ne l’avons jamais autant immortalisé.

Vous l’aurez compris : je vous recommande ce voyage envoûtant « Dans les forêts de Sibérie », un film qui exhale et exalte la liberté et l’émerveillement, qui donne une féroce envie d’étreindre le présent, qui respire la bienveillance, un film porté par une musique et une photographie, sublimes et incandescentes, et l’interprétation lumineuse, criante de vérité et de naturel de Raphaël Personnaz. Plus qu'un voyage, une expérience. A ne pas manquer!

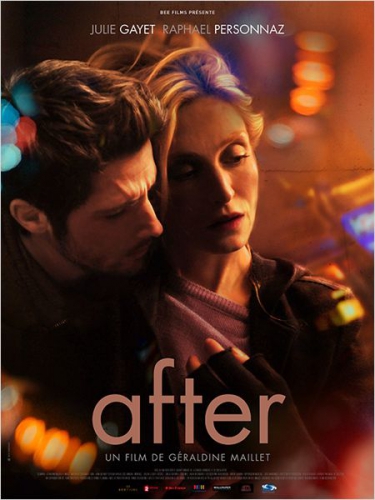

Ci-dessous, retrouvez ma critique de AFTER de Géraldine Maillet en attendant mon compte rendu du Festival de Cabourg.

Critique de AFTER de Géraldine Maillet

A quelques exceptions près comme les remarquables et très différents « Amour »de Michael Haneke, « Laurence Anyways » de Xavier Dolan et « Tabou » de Miguel Gomes, l’année 2012 nous aura livré peu de films d’amour(s), et c’est avec plaisir que j'ai débuté l'année cinématographique 2013 par le premier long-métrage de Géraldine Maillet qui nous raconte la rencontre entre deux solitudes, une nuit, à Paris.

C’est un de ces soirs pluvieux comme dans les films de Claude Sautet (la référence suprême pour moi, à voir et revoir notamment "Un cœur en hiver", ma critique, ici) dans lesquels, une pluie incessante rapproche les êtres, accélère les rencontres, devient un moteur et un accélérateur du rapprochement. Par cette nuit pluvieuse, Julie (Julie Gayet), belle quadragénaire lumineuse, mystérieuse, à la vie semble-t-il bien « cadrée », et mariée rencontre Guillaume (Raphaël Personnaz), trentenaire, libre, impétueux, ombrageux, séducteur, fantasque.

Comme dans toute comédie romantique que cet After n’est d’ailleurs pas tout à fait, cela commence par la rencontre de deux personnes que tout oppose a priori. A priori seulement. Il pleut, donc. Julie ne trouve pas de taxi. Elle se réfugie dans un petit restaurant quasiment désert. Guillaume est là… La rencontre est un peu artificielle mais comme elle le serait dans un conte, une fable, même si ce n’est pas un Paris de carte postale mais un Paris métallique, de lignes froides et paradoxalement rassurantes, un Paris fantomatique, un Paris à la fois proche et lointain, presque abstrait, qui sert de cadre à cette rencontre.

On se sent presque indiscret d’être là tant l’alchimie et la magie opèrent entre ces deux personnages. Même si les dialogues sont particulièrement bien écrits, trop sans doute diront certains esprits chagrins (Géraldine Maillet est auteure de dix romans), ce sont finalement les silences, les non dits, les regards échangés ou éludés, parfois enfiévrés de désirs, les gestes esquissés, les touchantes maladresses caractéristiques des prémisses d’une rencontre et d’un désir latent qui font toute la richesse de ce premier long-métrage. La force de cette rencontre est exacerbée par le sentiment tenace et menaçant de ce qui se passera « After » qui renforce l’intensité, la tristesse, et la nécessité de cette rencontre. Géraldine Maillet a aussi l’intelligence de ne pas nous dire grand-chose de plus sur ses personnages que ce qu’ils savent l’un de l’autre si ce n’est un plan furtif l’intérieur de l’appartement de Julie qui en dit plus que tout le reste.

A l’image de son personnage masculin principal, « After » est un film plein de douceur et d’énergie furieuse, plein de fragilités et de sensibilité mais surtout plein de charme, porté par ailleurs par une belle BO. Géraldine Maillet se concentre ainsi sur ses deux personnages principaux et, à l’amour naissant qui les unit s’ajoute celui que leur porte sa caméra qui ne les lâche pas, traque le moindre sursaut de désir et de fragilité. Elle est visiblement amoureuse de ses acteurs. Elle a d’ailleurs déjà tourné deux courts avec Julie Gayet qui porte ici son prénom, plus lumineuse et mystérieuse que jamais (et trop rare au cinéma). Quant à Raphaël Personnaz, inoubliable et marquant duc d’Anjou dans l’excellent et mésestimé « La Princesse de Montpensier » de Bertrand Tavernier – un film d’une âpre beauté dont la fièvre contenue explose au dénouement en un paradoxal et tragique silence, à voir absolument-, il sera indéniablement, je l’espère, une des révélations de cette année 2012 (il est d’ailleurs parmi les trois nommés au prix Patrick Dewaere avec deux autres excellents comédiens que sont Pierre Niney et Matthias Schoenaerts). Il vient également de tourner les deux premiers volets de la trilogie de Pagnol réalisée par Daniel Auteuil. Il est également à l’affiche dans « Anna Karénine » de Joe Wright, de « Trois mondes » de Catherine Corsini, et prochainement dans « la Stratégie de la poussette » de Clément Michel ! Ici il est constamment sur le fil, à fleur de peau, à la fois touchant, et légèrement inquiétant. Avec Julie Gayet ils forment un couple évident duquel émane un trouble lancinant.

« After » est une danse sensuelle et mélancolique, un tango doux et troublant, une parenthèse enchantée qui possède la magie ineffable des rencontres improbables et furtives, éphémères et indélébiles, et malgré ou à cause de tout cela d’une évidence insensée. Ce film nous embarque avec ces deux personnages qui vont tomber le masque, incarnés par deux comédiens irrésistibles. Un dénouement intelligemment elliptique achève de faire de ce premier film une œuvre particulièrement attachante qui nous fait quitter à regrets ses personnages et son univers plein de vitalité (chère à Truffaut), de luminosité nocturne, et empreint de la beauté troublante à la fois et paradoxalement évanescente et/ou éternelle d’une rencontre magique.