Le festival s’achève dans 5 jours déjà, et les journées (et les soirées) se succèdent à un rythme joyeux et vertigineux sans que je trouve le temps de vous raconter tout ce que je souhaiterais (mais je le ferai après le festival), mais je ne pouvais pas ne pas vous parler de l’incroyable émotion qui s’est emparée de Cannes hier soir, un de ces moments qui resteront sans aucun doute comme un des plus beaux de la mémoire du festival, et de ma mémoire de festivalière. Devant la salle Debussy où s’est déroulé l’hommage, l’affluence n’était étrangement pas au rendez-vous, beaucoup de festivaliers ayant préféré, sans doute, assister à la montée des marches, une montée des marches qui a bouleversé l’assistance, les photographes français et internationaux ayant exceptionnellement déposé leurs appareils photos, non pas en signe de protestation comme avec Isabelle Adjani il y a quelques années mais pour applaudir Jean-Paul Belmondo (sur la musique de Chi Mai, composé par Ennio Morricone , sublime musique du film « Le Professionnel ») comme nous l’a raconté Thierry Frémaux en arrivant dans la salle, précisant que le présentateur de la montée des marches en avait même perdu la voix.

Pendant ce temps, dans la salle Debussy, de plus en plus fébrile, tandis qu’arrivaient les premiers invités (Faye Dunaway, l’indétrônable Jack Lang…), nous attendions l’arrivée de cet acteur qui a su concilier cinéma d’auteur et cinéma populaire, et qui ne s’est jamais pris pour la star incontestable qu’il est. Belmondo n’était pas venu à Cannes depuis l’hommage à Gérard Oury en 2001 (auquel je me souviens d’avoir assisté, dans la salle Bunuel, avec, là aussi, une incroyable assistance), sa dernière sélection en compétition remontant à 1974 pour « Stavisky » d’Alain Resnais.

Puis est arrivé le moment tant attendu avec la montée sur scène d’un formidable générique où se mêlaient des acteurs ayant tourné avec lui, ses amis du Conservatoire (leur présence étant la première chose souhaitée par Belmondo lorsque cet hommage lui a été annoncé) , des réalisateurs pour lesquels il a tourné etc : Claudia Cardinale, Marielle, Rochefort, Vernier, Charles Gérard, Guy Bedos, Claudia Cardinale, Claude Lelouch, Albert Dupontel, Samy Naceri, Richard Anconina, Xavier Beauvois, Michel Hazanavicius, Nicole Calfan… Puis « Il » est arrivé, descendant aussi rapidement que lui permettait son état de santé, acclamé par la salle Debussy et ses amis sur scène. Quand, comme moi, on a aimé le cinéma avec « Borsalino », « Le Doulos », « La Sirène du Mississippi » mais aussi tous ces films populaires et jubilatoires et évidemment « A bout de souffle » impossible de ne pas être bouleversée par cet homme qui a incarné tous ces rôles et qui cheminaient vers la scène avec tant de difficultés mais avec un imperturbable sourire d’enfant, et sous les acclamations d’un public particulièrement ému.

Avec lui, c’était tout un pan du cinéma français qui se déplaçait vers la scène, dans un lent, magnifique et douloureux flashback. Thierry Frémaux et Gilles Jacob ont rivalisé d’humour et d’élégance, visiblement eux aussi émus, Gilles Jacob lui disant « vous avez réussi ce soir votre plus belle cascade ». Puis ce dernier lui a remis un palme d’or pour sa carrière, une distinction reçue avant lui par Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Clint Eastwood et Gérard Oury. Pour Gilles Jacob : "l'étendue du registre de Bébel, le charisme de sa personnalité, la précision de son jeu, la gouaille de ses propos, l'aisance de son allure en ont fait avec Jean Gabin et Michel Simon, l'un des plus grands comédiens français de tous les temps". « Je suis très ému par cette Palme qui me va droit au coeur. Je veux remercier tous ceux qui sont ici, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Un grand merci du fond du coeur !" a alors déclaré Jean-Paul Belmondo, avant que la salle, toujours debout, ne l’acclame à nouveau.

A ses côtés, son fils Paul arborait un visage grave, peut-être pour contenir son émotion, Claude Lelouch et Richard Anconina ne pouvaient retenir leurs larmes, à l’image d’une grande partie de l’assistance. Enfin, Vincent Perrot et Jeff Domenech ont pris la parole, ce dernier n’oubliant pas d’adresser une pensée pour Marie-France Pisier (qui aurait dû être là…) et pour celle qui fut sa costumière pendant plus de 50 ans.

A ensuite débuté la projection du documentaire que vous avez pu également voir sur France 2…sans entendre néanmoins les applaudissements de la salle Debussy qui ont ponctué la projection : lors des cascades impressionnantes de Belmondo (notamment celles du « Guignolo » à Venise), lors de la lecture d’une lettre d’amitié de Bruno Crémer, lors de l’apparition à l’écran de Marie-France Pisier, lors de scènes inoubliables (comme celle d’ « Itinéraire d’un enfant gâté », une de mes préférés, ou comme celle de la fin du « Professionnel » avec Robert Hossein)...ou lorsque Delon dit que la différence entre eux se résume au fait que si Belmondo passe sa tête hors du train tout le monde rit, et reste impassible s’il s’agit de lui.

Le documentaire fait défiler sa carrière à travers des extraits de ses films mêlés avec les témoignages d’acteurs de sa génération et d’aujourd’hui, le tout accompagné par une voix-off signée Jean Dujardin, le film commençant par Belmondo qui va assister lui-même au film de sa vie d’acteur (et le documentaire s’y cantonne strictement et c’est tant mieux), étrange mise en abyme puisque nous-mêmes voyions le film en sa compagnie. De temps, à autre, je ne pouvais m’empêcher de me retourner pour voir ses réactions, deux rangs derrière moi, assis à côté de Claudia Cardinale, comme l’était Alain Delon, dans cette même salle, pour la projection de la version restaurée du « Guépard » l’an passé. Tandis que, l’un, l’année dernière, Alain Delon, avait le visage grave et soucieux, Belmondo avait à nouveau ce visage d’enfant ébloui et amusé de ses propres blagues, échangeant des sourires complices avec Claudia Cardinale, radieuse. Que pouvait-il bien penser, en voyant défiler tous ces témoignages d’amitié, en se voyant effectuer les cascades les plus improbables, en revoyant tous ces extraits sans doute associés pour lui à tant de souvenirs ? Que pouvait bien penser Claudia Cardinale, voyant ce film, qui d’une certaine manière, à l’image du « Guépard » de Visconti, l’an passé, lui montrait l’évanouissement d’un monde, la fin d’une époque ? C’était à la fois joyeux (le festival voulait faire de cet hommage une fête et il l’a été) et douloureux, au souvenir de sa lente montée vers la scène qui contrastait tellement avec ses cascades spectaculaires sur l’écran, et qui résonnait parfois comme un hommage posthume à cet acteur qui, aujourd’hui encore incarne tellement la vie, « foudroyant de vie et d’amitié ». Comment ne pas être nostalgique aussi en revoyant tous ces comédiens comme Gabin dans l’inénarrable scène de « Un singe en hiver »… ?

Cannes ne pouvait pas ne pas rendre hommage à celui qui résume finalement ce festival qui sait concilier cinéma d’auteur et cinéma populaire. Un grand moment, vraiment. Merci Cannes. Merci M.Belmondo. Merci Jeff Domenech (qui, auparavant travaillait dans la restauration rapide à Grasse, très cinéphile et proche de Lautner et qui, avec Vincent Perrot a monté ce projet que leur envie certainement plus d’un réalisateur) pour ce documentaire qui m’a replongée dans le cinéma que j’aime et qui m’a fait aimer le septième art, un documentaire malheureusement trop court (les extraits donnant envie de revoir tous ses films !). Je crois que je garderai longtemps le souvenir de ce géant du cinéma au regard et au sourire d’un enfant malicieux qui n’a pas dit son dernier mot et qui semble déjà songer à sa prochaine blague ou pirouette. En revoyant ces archives Belmondo aurait déclaré à Vincent Perrot que cela lui avait donné envie de remonter sur scène. Si seulement…

Pour clore cet hommage, cliquez ici pour retrouver ma critique de « Borsalino » de Jacques Deray et retrouvez ma critique de la Sirène du Mississippi, ci-dessous.

La soirée s’est magnifiquement achevée, sur la plage de la Terrasse Martini, pour la soirée Dominique Besnehard (incontestablement le lieu le plus sympathique pour terminer une journée cinématographique, aux antipodes du vulgaire vip room où j’avais passé la soirée de la veille) en compagnie notamment de la joyeuse équipe de Cannesnelive.com, de la très sympathique équipe de France 3 qui m’a suivie depuis le début du festival, à échanger nos impressions sur les films, et à évoquer nos journées qui sont bien souvent de vrais films en elles-mêmes.

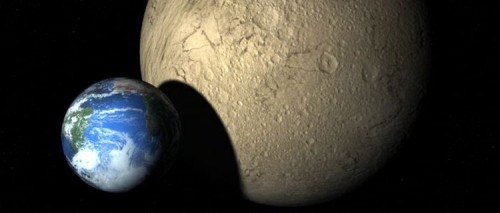

A mon GRAND désarroi, je n’ai pas pu rester jusqu’à la fin de « Tree of life » que je suis allée voir en salle du 60ème hier. Je retournerai évidemment le voir mais de ce que j’en ai vu je peux déjà vous dire que les qualificatifs ne manquent pas : vertigineux, mystique, hypnotique, lyrique, fascinant souvent agaçant parfois pour sa dichotomie qui frôle la caricature, agaçant encore surtout quand un chef d’œuvre du cinéma s’était déjà attaqué à un thème similaire (« 2001 Odyssée de l’espace » de Stanley Kubrick) mais la fascination, le vertige sensoriel, la beauté signifiante (même si beaucoup l'auront au contraire jugée insignifiante), et surtout l’indicible, la polysémie et le mystère qu’il exhale et exalte dans une époque où ils sont si souvent bannis en font une expérience forte et incontournable qui, parfois fait surgir la grâce, si rare et d’autant plus précieuse.

Encore une fois le temps me manque pour me relire, trouver le mot juste et évoquer toutes ces émotions que m’apporte cette année encore, cette année surtout, ce Festival de Cannes, alors je vous laisse pour continuer à en profiter pleinement avec, aujourd’hui pour moi au programme « La Conquête » et « Le Havre ».

Critique de "La Sirène du Mississippi" de François Truffaut (1969): entre joie et souffrance

Après « Baisers volés » (1969) et « La Femme d’à côté » (1981), je poursuis aujourd’hui le cycle consacré à François Truffaut », en remontant un peu dans le temps, avec « La Sirène du Mississippi », un film sorti en 1969. Dédié à Jean Renoir, adapté, scénarisé et dialogué par Truffaut d’après un roman de William Irish intitulé « Waltz into Darkness » (pour acquérir les droits François Truffaut dut emprunter à Jeanne Moreau, Claude Lelouch et Claude Berri), c’est davantage vers le cinéma d’Alfred Hitchcock, que lorgne pourtant ce film-ci, lequel Hitchcock s’était d’ailleurs lui-même inspiré d’une nouvelle de William Irish pour « Fenêtre sur cour ». Truffaut avait lui-même aussi déjà adapté William Irish pour « La mariée était en noir », en 1968.

Synopsis : Louis Mahé (Jean-Paul Belmondo) est fabriquant de cigarettes à La Réunion. Il doit épouser Julie Roussel qu’il a rencontrée par petite annonce et dont il doit faire la connaissance le jour du mariage. Lorsqu’elle débarque à La Réunion, d’une beauté aussi froide que ravageuse, elle ressemble peu à la photo qu’il possédait d’elle. Elle lui affirme ainsi lui avoir envoyé un faux portrait, par méfiance. Peu de temps après le mariage, l’énigmatique Julie s’enfuit avec la fortune de Louis. Louis engage alors le solitaire et pointilleux détective Comolli (Michel Bouquet) pour la rechercher, et il rentre en France. Après une cure de sommeil à Nice, il retrouve Julie qui se nomme en réalité Marion (Catherine Deneuve) par hasard, elle travaille désormais comme hôtesse dans une discothèque. Il est déterminé à la tuer mais elle l’apitoie en évoquant son enfance malheureuse et ses sentiments pour lui qui l’aime d’ailleurs toujours… Commence alors une vie clandestine pour ce singulier couple.

Ce film connut un échec public et critique à sa sortie. Truffaut expliqua ainsi cet échec : « Il est aisé d’imaginer ce qui a choqué le monde occidental. La Sirène du Mississippi montre un homme faible (en dépit de son allure), envoûté par une femme forte (en dépit de ses apparences) ». Voir ainsi Belmondo ravagé par la passion qui lui sacrifie tout explique pour Truffaut l’échec du film. C’est vrai que ce film peut dérouter après « Baisers volés », quintessence du style Nouvelle Vague. Son romantisme échevelé, sombre, voire désespéré (même si Doinel était déjà un personnage romantique) mais aussi son mélange des genres (comédie, drame, film d’aventures, film noir, policier) ont également pu dérouter ceux qui voyaient avant tout en Truffaut un des éminents représentants de la Nouvelle Vague.

Comme chacun de ses films « La Sirène du Mississippi » n’en révèle pas moins une maîtrise impressionnante de la réalisation et du sens de la narration, des scènes et des dialogues marquants, des références (cinématographiques mais aussi littéraires) intelligemment distillées et le touchant témoignage d’un triple amour fou : de Louis pour Marion, de Truffaut pour Catherine Deneuve, de Truffaut pour le cinéma d’Hitchcock.

Truffaut traite ainsi de nouveau d’un de ses thèmes de prédilections : l’amour fou, dévastateur, destructeur. Malgré la trahison de la femme qu’il aime, Louis tue pour elle et la suit au péril de sa propre existence… Après les premières scènes, véritable ode à l’île de La Réunion qui nous laisse penser que Truffaut va signer là son premier film d’aventures, exotique, le film se recentre sur leur couple, la troublante et trouble Marion, et l’amour aveugle qu’elle inspire à Louis. Truffaut traitera ce thème de manière plus tragique, plus subtile, plus précise encore dans « L’Histoire d’Adèle.H », dans « La Peau douce » (réalisé avant « La Sirène du Mississippi) notamment ou, comme nous l’avons vu, dans « La Femme d’à côté », où, là aussi, Bernard (Gérard Depardieu) emporté par la passion perd ses repères sociaux, professionnels, aime à en perdre la raison avec un mélange détonant de douceur et de douleur, de sensualité et de violence, de joie et de souffrance dont « La sirène du Mississippi » porte déjà les prémisses.

Bien qu’imprégné du style inimitable de Truffaut, ce film est donc aussi une déclaration d’amour au cinéma d’Hitchcock, leurs entretiens restant le livre de référence sur le cinéma hitchcockien (si vous ne l’avez pas encore, je vous le conseille vivement, il se lit et relit indéfiniment, et c’est sans doute une des meilleures leçons de cinéma qui soit). « Les Oiseaux », « Pas de printemps pour Marnie », « Sueurs froides», « Psychose », autant de films du maître du suspense auxquels se réfère « La Sirène du Mississippi ». Et puis évidemment le personnage même de Marion interprétée par Catherine Deneuve, femme fatale ambivalente, d’une beauté troublante et mystérieuse, d’une blondeur et d’une froideur implacables, tantôt cruelle, tantôt fragile, empreinte beaucoup aux héroïnes hitchcockiennes, à la fois à Tippie Hedren dans « Pas de printemps pour Marnie » ou à Kim Novak dans « Sueurs froides » notamment pour la double identité du personnage dont les deux prénoms (Marion et Julie) commencent d’ailleurs comme ceux de Kim Novak dans le film d’Hitchcock- Madeleine et Judy-.

A Deneuve, qui vient d'accepter le film, Truffaut écrivit : « Avec La Sirène, je compte bien montrer un nouveau tandem prestigieux et fort : Jean-Paul, aussi vivant et fragile qu'un héros stendhalien, et vous, la sirène blonde dont le chant aurait inspiré Giraudoux. » Et il est vrai qu’émane de ce couple, une beauté ambivalente et tragique, un charme tantôt léger tantôt empreint de gravité. On retrouve Catherine Deneuve et Jean-Paul Belmondo dans des contre-emplois dans lesquels ils ne sont pas moins remarquables. Elle en femme fatale, vénale, manipulatrice, sirène envoûtante mais néanmoins touchante dont on ne sait jamais vraiment si elle aime ou agit par intérêt. Lui en homme réservé, follement amoureux, prêt à tout par amour, même à tuer.

A l’image de l’Antiquaire qui avait prévenu Raphaël de Valentin dans « La Peau de chagrin » à laquelle Truffaut se réfère d’ailleurs, Louis tombant par hasard sur le roman en question dans une cabane où ils se réfugient ( faisant donc de nouveau référence à Balzac après cette scène mémorable se référant au « Lys dans la vallée » dans « Baisers volés »), et alors que la fortune se réduit comme une peau de chagrin, Marion aurait pu dire à Louis : « Si tu me possèdes, tu possèderas tout, mais ta vie m'appartiendra ».

Enfin ce film est une déclaration d’amour de Louis à Marion mais aussi et surtout, à travers eux, de Truffaut à Catherine Deneuve comme dans cette scène au coin du feu où Louis décrit son visage comme un paysage, où l’acteur semble alors être le porte-parole du cinéaste. Le personnage insaisissable, mystérieux de Catherine Deneuve contribue largement à l’intérêt du film, si bien qu’on imagine difficilement quelqu’un d’autre interprétant son rôle.

Comme souvent, Truffaut manie l’ellipse avec brio, joue de nouveau avec les temporalités pour imposer un rythme soutenu. Il cultive de nouveau le hasard comme dans « Baisers volés » où il était le principal allié de Doinel, pour accélérer l’intrigue.

Alors, même si ce film n’est pas cité comme l’un des meilleurs de Truffaut, il n’en demeure pas moins fiévreux, rythmé, marqué par cette passion, joliment douloureuse, qui fait l’éloge des grands silences et que symbolise si bien le magnifique couple incarné par Deneuve et Belmondo. Avec « La Sirène du Mississippi » qui passe brillamment de la légèreté au drame et qui dissèque cet amour qui fait mal, à la fois joie et souffrance, Truffaut signe le film d’un cinéaste et d’un cinéphile comme récemment Pedro Almodovar avec « Les Etreintes brisées ».

« La Sirène du Mississippi » s’achève par un plan dans la neige immaculée qui laisse ce couple troublant partir vers son destin, un nouveau départ, et nous avec le souvenir ému de cet amour fou dont Truffaut est sans doute le meilleur cinéaste.

Dix ans plus tard, Catherine Deneuve interprétera de nouveau une Marion dans un film de Truffaut « Le dernier métro », et sera de nouveau la destinataire d’ une des plus célèbres et des plus belles répliques de Truffaut, et du cinéma, que Belmondo lui adresse déjà dans « La Sirène du Mississippi »:

« - Quand je te regarde, c'est une souffrance.

- Pourtant hier, tu disais que c'était une joie.

- C'est une joie et une souffrance.''

Sans doute une des meilleures définitions de l’amour, en tout cas de l’amour dans le cinéma de Truffaut… que nous continuerons à analyser prochainement avec « L’Histoire d’Adèle.H ». En attendant je vous laisse méditer sur cette citation et sur le chant ensorcelant et parfois déroutant de cette insaisissable « Sirène du Mississippi ».