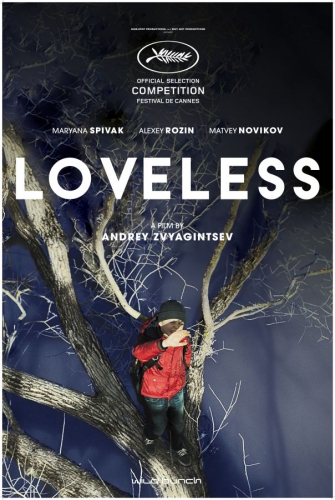

« Faute d’amour » est mon grand coup de cœur de cette édition que je retournerai voir pour vous en parler plus longuement et plus précisément. Son titre, là aussi, pourrait s’appliquer aux films évoqués précédemment dans lesquels chacun des personnages exprimaient à sa manière un manque d’amour. Ici, comme dans le film d’Haneke, c’est un enfant qui en est victime.

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.

En 2007, Konstantin Lavronenko, remportait le prix d’interprétation masculine pour son rôle dans « Le Bannissement » de Zvyagintsev. Avec « Elena », Zvyangintsev remportait le Prix spécial du jury Un Certain Regard en 2011. Et le Prix du scénario pour « Leviathan » en 2014. Avec ce cinquième long-métrage, il frôle la perfection.

Ce film palpitant m’a littéralement scotchée à l’écran du premier au dernier plan. Premiers plans de ces arbres décharnés, morts, comme un avertissement. Et de ce drapeau russe flottant sur le fronton d’une école déserte. « Je voulais parler d’absence d’empathie et d’égoïsme permanent et l’arrière-plan politique contribue à votre perception ». Voilà comment Zvyagintsev a évoqué son film lors de la conférence de presse des lauréats. Il a obtenu le grand prix, son film avait aussi tout d’une palme d’or. Et dans ces premiers plans, déjà, tout était dit.

Chaque séquence, portée par une mise en scène vertigineuse d’une précision stupéfiante (perfection du cadre, des mouvements de caméra, de la lumière, du son même), pourrait être un court-métrage parfait et le tout esquisse le portrait d’êtres ne sachant plus communiquer ni aimer. La mère passe ainsi son temps sur Facebook et à faire des selfies. Métaphore de la Russie et plus largement d’un monde, individualiste, matérialiste et narcissique, où il est plus important de parler de soi sur les réseaux sociaux que de s’occuper de ses enfants. Où l’entreprise devient un univers déshumanisé dans l’ascenseur de laquelle les employés sont silencieusement alignés tels des zombies.

« Faute d’amour » est un film très ancré dans le pays dans lequel il se déroule mais aussi très universel. Le pays en question c’est une Russie qui s’essouffle (au propre comme au figuré, et tant pis pour ceux qui trouveront le plan le matérialisant trop symboliste). A l’arrière-plan, l’Ukraine. « Il y a une dimension métaphysique. La perte de l'enfant pour ces deux parents, c'est pour la Russie la perte de la relation naturelle et normale avec notre voisin le plus proche, l'Ukraine », a ainsi expliqué le cinéaste. Et quand la caméra explore le bâtiment fantôme, surgi d’une autre époque, figé, chaque pas dans cette carcasse squelettique nous rappelle ainsi à la fois les plaies béantes d’un pays et celles d’un enfant qui venait s’y réfugier.

Le film est éprouvant, par moment étouffant, suffocant même. Il décrit des êtres et un univers âpres, abîmés, cela ne le rend pas moins passionnant comme un éclairage implacable sur une société déshumanisée, pétrie de contradictions. Ainsi, le père travaille dans une société avec un patron intégriste qui ne supporte pas que ses employés divorcent tandis que la mère travaille dans un institut de beauté et passe son temps à s’occuper de son corps.

Les scènes de disputes entre les parents sont d’une violence inouïe et pourtant semblent toujours justes, comme celle, féroce, où la mère dit à son mari qu’elle ne l’a jamais aimé et a fortiori celle que l’enfant entend, caché derrière une porte, dont nous découvrons la présence à la fin de celle-ci, dispute qui avait pour but de s’en rejeter la garde. L’enfant semble n’être ici qu’un obstacle à leur nouveau bonheur conjugal. Une séquence d’une force, d’une brutalité à couper le souffle. Et lorsque l’enfant se réfugie pour pleurer, secoué de sanglots, exprimant un désarroi incommensurable que personne ne viendra consoler, notre cœur saigne avec lui.

Zvyangintsev, s’il stigmatise l’individualisme à travers ceux-ci, n’en fait pas pour autant un portrait manichéen des parents. La mère, Genia, a ainsi vécu elle aussi une enfance sans amour avec une mère surnommée « Staline en jupons » qui, elle-même, après une séquence dans laquelle elle s’est montrée impitoyable avec sa fille, semble s’écrouler, visiblement incapable de communiquer autrement qu’en criant et insultant, mais surtout terriblement seule. Genia apparaît au fil du film plus complexe et moins détestable qu’il n’y paraissait, la victime d’un système (humain, politique) qui broie les êtres et leurs sentiments. Son mari nous est presque rendu sympathique par la haine que sa femme lui témoigne et par son obstination silencieuse à aider aux recherches menées par des bénévoles qui témoignent d’une générosité qui illumine ce film glaçant et glacial.

Des décors de l’appartement, d’une froideur clinique, à ces arbres squelettiques, à l’entreprise du père avec ses règles et espaces rigides, en passant par les extérieurs que la neige et l’obscurité envahissent de plus en plus au fil du film, tout semble sans âme et faire résonner ces pleurs déchirantes d’un enfant en mal d’amour (auxquelles d’ailleurs feront écho d’autres pleurs et d’autres cris lors de séquences ultérieures également mémorables et glaçantes). Des plans qui nous hanteront bien après le film. Bien après le festival. Un très grand film qui m’a rappelée une palme d’or qui nous interrogeait sur les petitesses en sommeil recouvertes par l’immaculée blancheur de l’hiver, un film rude et rigoureux,« Winter sleep » de Nuri Bilge Ceylan. Une palme d’or que Zvyagintsev mériterait indéniablement pour ce film parfait de l’interprétation au scénario en passant par la mise en scène et même la musique, funèbre et lyrique, qui renforce encore le sentiment de désolation et de tristesse infinie qui émane de ces personnages que la richesse du scénario nous conduit finalement à plaindre plus qu’à blâmer. Du grand art.