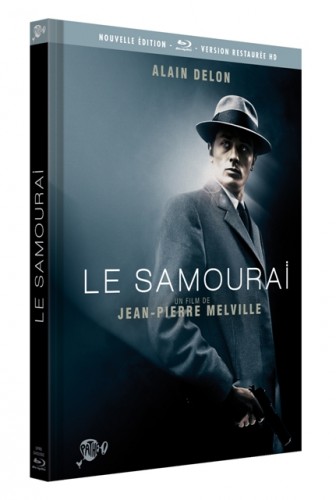

Critique - LE SAMOURAÏ de Jean-Pierre Melville à 20H50 sur Paris Première

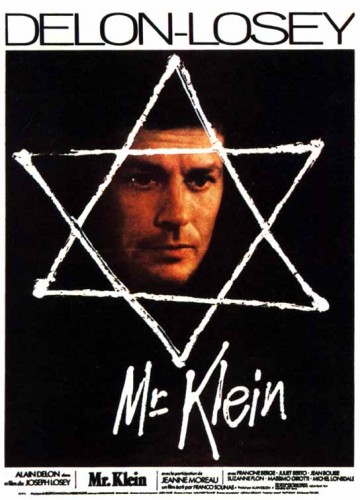

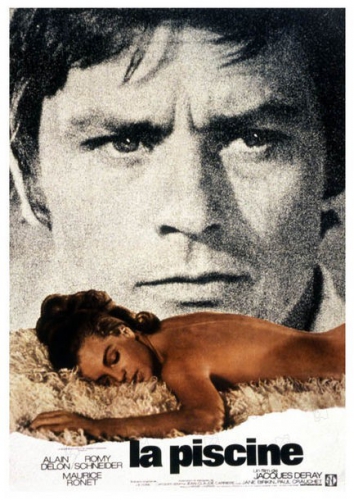

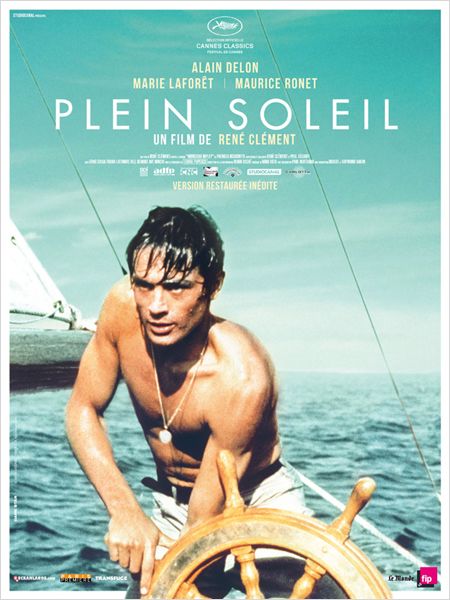

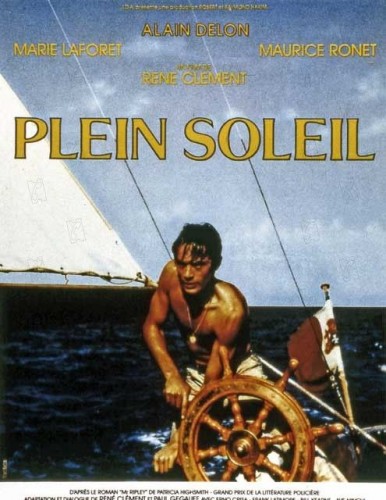

Il était évidemment impossible que je ne vous recommande pas de regarder Le Samouraï ce soir d’abord parce que c’est un des films à l’origine de ma passion pour le cinéma qui s’est au départ et dès l’enfance nourrie surtout de cinéma policier, ensuite parce que c’est un chef-d’œuvre du maître du cinéma policier et accessoirement un de mes cinéastes de prédilection, Jean-Pierre Melville, et enfin parce que c’est un des meilleurs rôles d’Alain Delon qui incarne et a immortalisé le glacial, élégant et solitaire Jef Costello tout comme il immortalisa Tancrède, Roch Siffredi, Corey, Robert Klein, Roger Sartet, Gino dans les films de Clément, Deray, Visconti, Verneuil, Losey, Giovanni. Si je ne devais vous recommander qu’un seul polar, ce serait sans doute celui-ci…

Jef Costello est un tueur à gages dont le dernier contrat consiste à tuer le patron d’une boîte de jazz, Martey. Il s’arrange pour que sa maîtresse, Jane (Nathalie Delon), dise qu’il était avec elle au moment du meurtre. Seule la pianiste de la boîte, Valérie (Cathy Rosier) voit clairement son visage. Seulement, lorsqu’elle est convoquée avec tous les autres clients et employés de la boîte pour une confrontation, elle feint de ne pas le reconnaître… Pendant ce temps, on cherche à tuer Jef Costello « le Samouraï » tandis que le commissaire (François Périer) est instinctivement persuadé de sa culpabilité qu’il souhaite prouver, à tout prix.

© Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

Dès le premier plan, Melville parvient à nous captiver et plonger dans son atmosphère, celle d’un film hommage aux polars américains…mais aussi référence de bien des cinéastes comme Johnny To dans Vengeance dans lequel le personnage principal se prénomme d’ailleurs Francis Costello mais aussi Jim Jarmusch dans Ghost Dog, la voie du samouraï sous oublier Michael Mann avec Heat, Quentin Tarantino avec Reservoir Dogs ou encore John Woo dans The Killer et bien d’autres qui, plus ou moins implicitement, ont cité ce film de référence…et plus récemment encore le personnage de Ryan Gosling dans Drive présente de nombreuses similitudes avec Costello ou encore le personnage de Clooney dans The American d'Anton Corbijn.

Ce premier plan, c’est celui du Samouraï à peine perceptible, fumant, allongé sur son lit, à la droite de l’écran, dans une pièce morne dans laquelle le seul signe de vie est le pépiement d’un oiseau, un bouvreuil. La chambre, presque carcérale, est grisâtre, ascétique et spartiate avec en son centre la cage de l’oiseau, le seul signe d’humanité dans cette pièce morte (tout comme le commissaire Mattei interprété par Bourvil dans Le Cercle rouge a ses chats pour seuls amis). Jef Costello est un homme presque invisible, même dans la sphère privée, comme son « métier » exige qu’il le soit. Le temps s’étire. Sur l’écran s’inscrit « Il n’y a pas de plus profonde solitude que celle du samouraï si ce n’est celle d’un tigre dans la jungle…peut-être… » ( une phrase censée provenir du Bushido, le livre des Samouraï et en fait inventée par Melville). Une introduction placée sous le sceau de la noirceur et de la fatalité comme celui du Cercle rouge au début duquel on peut lire la phrase suivante : "Çakyamuni le Solitaire, dit Siderta Gautama le Sage, dit le Bouddha, se saisit d'un morceau de craie rouge, traça un cercle et dit : " Quand des hommes, même sils l'ignorent, doivent se retrouver un jour, tout peut arriver à chacun d'entre eux et ils peuvent suivre des chemins divergents, au jour dit, inéluctablement, ils seront réunis dans le cercle rouge (Rama Krishna)".

Puis, avec calme et froideur (manière dont il agira tout au long du film), Costello enfile sa « panoplie », trench-coat et chapeau, tandis que son regard bleu acier affronte son image élégante et glaciale dans le miroir. Le ton est donné, celui d’un hiératisme silencieux et captivant qui ne sied pas forcément à notre époque agitée et tonitruante. Ce chef-d’œuvre (rappelons-le, de 1967) pourrait-il être tourné aujourd’hui ? Ce n’est malheureusement pas si certain…

Pendant le premier quart d’heure du film, Costello va et vient, sans jamais s’exprimer, presque comme une ombre. Les dialogues sont d’ailleurs rares tout au long du film mais ils ont la précision chirurgicale et glaciale des meurtres et des actes de Costello, et un rythme d’une justesse implacable : « Je ne parle jamais à un homme qui tient une arme dans la main. C’est une règle ? Une habitude. » Avec la scène du cambriolage du Cercle rouge (25 minutes sans une phrase échangée), Melville confirmera son talent pour filmer le silence et le faire oublier par la force captivante de sa mise en scène. N’oublions pas que son premier long-métrage fut Le silence de la mer.

© Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

La mise en scène de Melville est un modèle du genre, très épurée (inspirée des estampes japonaises), mise en valeur par la magnifique photographie d’Henri Decae, entre rues grises et désertes, atmosphère grise du 36 quai des Orfèvres, passerelle métallique de la gare, couloirs gris, et l’atmosphère plus lumineuse de la boîte de jazz ou l’appartement de Jane. Il porte à la fois le polar à son paroxysme mais le révolutionne aussi, chaque acte de Costello étant d’une solennité dénuée de tout aspect spectaculaire.

Le scénario sert magistralement la précision de la mise en scène avec ses personnages solitaires, voire anonymes. C’est ainsi « le commissaire », fantastique personnage de François Périer en flic odieux prêt à tout pour satisfaire son instinct de chasseur de loup (Costello est ainsi comparé à un loup) aux méthodes parfois douteuses qui fait songer au « tous coupables » du Cercle rouge. C’est encore « La pianiste » (même si on connaît son prénom, Valérie) et Jane semble n’exister que par rapport à Costello et à travers lui dont on ne saura jamais s’il l’aime en retour. Personnages prisonniers d’une vie ou d’intérieurs qui les étouffent, là aussi comme dans Le cercle rouge.

© Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

Le plan du début et celui de la fin se répondent ainsi ingénieusement : deux solitudes qui se font face, deux atmosphères aussi, celle grisâtre de la chambre de Costello, celle, plus lumineuse, de la boîte de jazz mais finalement deux prisons auxquelles sont condamnés ces êtres solitaires qui se sont croisés l’espace d’un instant. Une danse de regards avec la mort qui semble annoncée dès le premier plan, dès le titre et la phrase d’exergue. Une fin cruelle, magnifique, tragique (les spectateurs quittent d’ailleurs le « théâtre » du crime comme les spectateurs d’une pièce ou d’une tragédie) qui éclaire ce personnage si sombre qui se comporte alors comme un samouraï sans que l’on sache si c’est par sens du devoir, de l’honneur…ou par un sursaut d’humanité.

© Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

Que ce soit dans Le Doulos, Le Deuxième souffle et même dans une autre mesure L’armée des ombres, on retrouve toujours chez Melville cet univers sombre et cruel, et ces personnages solitaires qui firent dirent à certains, à propos de L’armée des ombres qu’il réalisait un « film de gangsters sous couverture historique » … à moins que ses « films de gangsters » n’aient été à l’inverse le moyen d’évoquer cette idée de clandestinité qu’il avait connue sous la Résistance. Dans les films précédant L’armée des ombres comme Le Samouraï, Melville se serait donc abrité derrière des intrigues policières comme il s’abritait derrière ses indéfectibles lunettes, pour éviter de raconter ce qui lui était le plus intime : la fidélité à la parole donnée, les codes qui régissent les individus vivant en communauté. Comme dans L’armée des ombres, dans Le Samouraï la claustrophobie psychique des personnages se reflète dans les lieux de l’action et est renforcée d’une part par le silence, le secret qui entoure cette action et d’autre part par les «couleurs », terme d’ailleurs inadéquat puisqu’elles sont ici aussi souvent proches du noir et blanc et de l’obscurité. Le film est en effet auréolé d’une lumière grisonnante, froide, lumière de la nuit, des rues éteintes, de ces autres ombres condamnées à la clandestinité pour agir.

Evidemment, ce film ne serait sans doute pas devenu un chef-d’œuvre sans la présence d’Alain Delon (que Melville retrouvera pour Le Cercle rouge, en 1970, puis dans Un flic en 1972) qui parvient à rendre attachant ce personnage de tueur à gages froid, mystérieux, silencieux, élégant dont le regard, l’espace d’un instant face à la pianiste, exprime une forme de détresse, de gratitude, de regret, de mélancolie pour ensuite redevenir sec et brutal. N’en reste pourtant que l’image d’un loup solitaire impassible d’une tristesse déchirante, un personnage quasiment irréel (Melville s’amuse d’ailleurs avec la vraisemblance comme lorsqu’il tire sans vraiment dégainer) transformant l’archétype de son personnage en mythe, celui du fameux héros melvillien.

Avec ce film noir, polar exemplaire, Meville a inventé un genre, le film melvillien avec ses personnages solitaires ici portés à leur paroxysme, un style épuré d’une beauté rigoureuse et froide et surtout il a donné à Alain Delon l’un de ses rôles les plus marquants qui lui-même n'est finalement peut-être pas si éloigné de ce samouraï charismatique, mystérieux, élégant et mélancolique au regard bleu acier, brutal et d’une tristesse presque attendrissante, et dont le seul vrai ami est un oiseau. Rôle en tout cas essentiel dans sa carrière que celui de ce Jef Costello auquel Delon lui-même fera un clin d’oeil dans Le Battant. Melville, Delon, Costello, trois noms devenus indissociables au-delà de la fiction.

Sachez encore que le tournage se déroula dans les studios Jenner si chers à Melville, en 1967, des studios ravagés par un incendie lors duquel périt le bouvreuil du film. Les décors durent être reconstruits à la hâte dans les studios de Saint-Maurice.