Critique de 99 HOMES de Ramin Bahrani- Hommage à Michael Shannon - Festival du Cinéma Américain de Deauville

"99 homes" a reçu le grand prix du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2015.

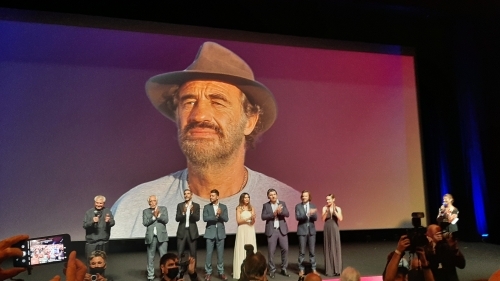

Le film était projeté aujourd'hui à Deauville, dans le cadre de l'hommage à Michael Shannon, Deauville Talent Award 2022.

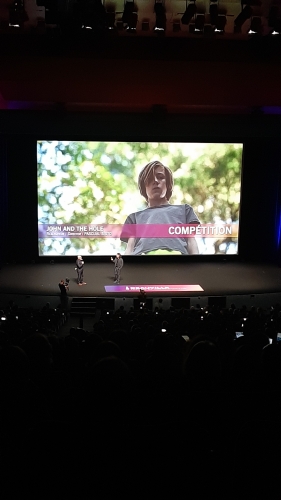

Malgré leur diversité de styles, d’époques, de points de vue (14 films étaient ainsi présentés en compétition), des thématiques communes se dégageaient ainsi des films en lice du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2015 : des personnages avides de liberté, emprisonnés dans un quotidien étouffant, une vie qu’ils n’ont pas choisie à laquelle ils désirent échapper, englués dans les difficultés économiques, marqués par l’absence du père et/ou le deuil comme la métaphore d’un monde en quête de (re)pères et d’un nouveau souffle de liberté. Comme chaque année, cette compétition nous donnait à voir une autre Amérique, l’envers de l’American dream, les failles et blessures qui se cachent derrière l’étincelante bannière étoilée, la réalité souvent crue que le cinéma américain préfère habituellement dissimuler et édulcorer. En cela, ce fut une plongée passionnante dans une autre Amérique.

Le film qui a reçu le Grand prix « 99 homes » de Ramin Bahrani explore d’ailleurs ces différentes thématiques. Un homme dont la maison vient d’être saisie par sa banque (Andrew Garfield), se retrouve à devoir travailler avec le promoteur immobilier véreux (Michael Shannon) qui est responsable de son malheur.

Cela commence par une image choc. Un homme ensanglanté, mort, chez lui. Dès le début, musique, montage vif, caméra fébrile au plus près des visages contribuent à souligner le sentiment d’urgence, de menace qui plane.

Si la situation est manichéenne: les autorités contre les propriétaires expulsés tels les méchants contre les gentils d’un western dont le film emprunte d’ailleurs les codes (à l’image du film qui a reçu le prix d’Ornano Valenti du festival, un de mes coups de cœur de ce festival, « Les Cowboys » de Thomas Bidegain), bien vite le spectateur décèle la complexité de la situation (notamment grâce au jeu plus nuancé qu’il ne semble de Michael Shannon, dont le cynisme se craquèle par instants fugaces), un « far west » des temps modernes dans lequel chacun lutte pour sa survie, au mépris de la morale.

C’est l’envers de l’American dream. Dans cette Amérique-là, pour faire partie des « gagnants », tous les coups sont permis. Ramin Bahrani a retranscrit des situations réelles d’expulsion pour enrichir son film, lui apportant un aspect documentaire intéressant qui montre comment la machine (étatique, judiciaire, bancaire) peut broyer les êtres et les âmes.

Dommage cependant que, pour appuyer un propos déjà suffisamment fort et qui se suffisait à lui-même, il ait fallu recourir à cette musique dont l’effet d’angoisse produit est certes incontestable mais qui est peut-être superflue.

Le drame social devient alors thriller. La fin (sauver sa peau) justifie alors les moyens, tous les moyens. L’homme qui travaille pour le promoteur immobilier (avec lequel une sorte de relation filiale s’établit, l’un et l’autre ayant en commun de ne pas vouloir devenir ce que leurs pères furent, à tout prix), prêt à tout pour sauver sa famille, même faire vivre à d’autres le même enfer que celui qu’il a vécu (en essayant tout de même d’y mettre les formes) deviendra-t-il un parfait cynique ou finira-t-il par recouvrer une conscience, une morale? C’est autour de ce suspense que tient le film.

La tension culmine lors de la scène finale, attendue, et qui finalement emprunte là aussi aux codes du western: la morale est sauve. N’est-elle pas un peu facile ? Je vous en laisse juges…

« Sa force dramatique intense et son interprétation absolument exceptionnelle » ont convaincu le jury de lui attribuer le Grand prix comme l’a expliqué son président, le cinéaste Benoît Jacquot qui, lors de la clôture, a d’ailleurs précisé que le jury n’avait vu « quasiment que de bons films ». Un thriller social que je vous recommande.