SING STREET de John Carney en salles aujourd'hui

Cliquez sur l'affiche pour lire mon avis sur SING STREET grand lauréat du Festival du Film Britannique de Dinard 2016.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Cliquez sur l'affiche pour lire mon avis sur SING STREET grand lauréat du Festival du Film Britannique de Dinard 2016.

Cliquez sur une des photos ci-dessous (prises lors de la conférence de presse des lauréats lors du dernier Festival de Cannes) pour lire mon avis sur "Moi, Daniel Blake" de Ken Loach dans mon compte rendu du Festival de Cannes 2016.

25 ans après « La Discrète », Christian Vincent retrouve Fabrice Luchini, non plus dans le rôle d’un écrivain mais dans celui d’un président de cour d’assises. Le personnage qu'il incarne se nomme ici Michel Racine. Voilà un patronyme qui sied parfaitement à cet amoureux des mots qui sait si bien les servir et sublimer.

Michel Racine apparaît d’abord comme un homme dur et exigeant dans son travail (à tel point qu’on le surnomme « le Président à deux chiffres » car les peines, avec lui, dépassent toujours les dix années), voire misanthrope. Lorsque, pour un nouveau procès, l’homicide d’un enfant dont est accusé le père de celui-ci, Racine tire au sort les noms des derniers jurés, l’un d’eux le fait hésiter avant qu’il le prononce, il semble même légèrement le troubler. Il s’agit de Ditte Lorensen-Coteret, un médecin anesthésiste dont on découvre bientôt qu’il l’a aimée en secret, six ans auparavant.

L'hermine, c'est la fourrure blanche fixée à la robe de magistrat de Racine. C’est aussi cet animal dont le pelage est brun foncé dessus et blanchâtre dessous en été et qui devient entièrement blanc l’hiver. Tout est dit : Racine est un homme qui se cache derrière son hermine et qui, comme l’hermine, possède une double couleur, un double visage. L’idée du double et du jeu est d’ailleurs omniprésente. La cour est un théâtre et le président d’assises y est en représentation. C’est d’ailleurs aussi la couleur du théâtre, le rouge, qu’il arbore autour du cou, une écharpe qui sert à attirer l’attention et mieux se dissimuler derrière.

Au début du film, Michel Racine est grippé, fiévreux, affaibli physiquement et moralement, en instance de divorce et visiblement autant redouté par son entourage professionnel (se drapant alors dans son hermine et sa dureté) que méprisé par son entourage personnel.

Si les scènes de procès sont passionnantes en ce qu’elles montrent les arcanes d’un procès d’assises, tragiquement drôles même parfois, elles sont là aussi pour apporter de nouveaux traits au portrait de Racine qui s’esquisse peu à peu. Intransigeant dans son travail (son rôle), il se révèle presque timide, enfantin et surtout infiniment touchant dans sa relation avec la solaire et douce Ditte. Face à elle, il semble progressivement s’éclairer, s’illuminer, laisser tomber la carapace, l’écharpe rouge et l’hermine. Il se révèle homme mélancolique, lucide (« Vous êtes heureux ? lui demande-t-on. Je n’ai pas cette ambition, répond-il), blessé plus que misanthrope. Et quand il dit à ses jurés « Acceptez de ne pas savoir, acceptez que peut-être jamais n’éclatera la vérité », on songe autant au procès qu’à sa véritable personnalité que les avocats et juges assesseurs imaginent visiblement aux antipodes de celle de cet homme qui ressemble à un enfant, fougueux et intimidé, attendri, ému et exigeant, face à Ditte. Sa vérité qui jamais n’éclatera à leurs yeux. Ditte, habillée et coiffée de manière plus austère au début, se libère aussi progressivement. Les scènes du café où se retrouvent Racine et Ditte sont d’ailleurs filmées au plus près de leurs visages, leurs émotions, leur vérité tandis que dans les scènes de procès Racine apparaît souvent en plans plus larges.

Tous les personnages sont passionnants, là aussi impeccablement dessinés. Christian Vincent montre très bien comment un procès brasse toutes les origines et fait sortir ceux qui y participent (jurés, témoins) de leur carcan habituel, social et familial, créant des moments de vie qui dérogent au quotidien, uniques. Quant au personnage de Racine, il apporte au film toute sa sensibilité, sa singularité, sa délicatesse (même et surtout parce que dissimulée), sa dualité et à son image le film est double et de film de procès devient un film d’amour. Le film d’ailleurs est presque divisé en deux parties même si la deuxième est éclairée par la première, laissant alors plus de place à la musique et la lumière. Et il en va des êtres comme des films, ceux qui ne révèlent pas immédiatement leur vraie nature, qui ne sont pas d’emblée outrageusement sympathiques ou lisibles, sont aussi souvent les plus vrais, riches et intéressants.

Il fallait un acteur, exceptionnel, subtil, à la personnalité complexe, comme Luchini pour apporter autant de nuances et de sobriété(d'autant plus surprenante de la part de celui qui, sur les plateaux se montrent si souvent emphatique et extraverti) à ce personnage. Face à lui, Sidse Babett Knudsen est irrésistiblement lumineuse. Quel plaisir aussi de retrouver la truculente Corinne Masiero parmi cette distribution exceptionnelle (des premiers aux seconds rôles). Mention spéciale également pour l’actrice qui interprète la fille de Ditte (Eva Lallier), qui, par sa spontanéité et sa vérité éclatantes, fait d’autant plus sortir Racine de son rôle. Et son nom, Racine, apparaît alors comme une belle ironie de sort : celui de l’écrivain qui a si bien décrit la passion qui anime et détruit les « puissants ».

Quant à la scène finale qui fait éclater la vérité des êtres, aux yeux de tous, mais visibles par les deux amoureux seuls, elle est aussi magnifique que bouleversante. Un prix du scénario et un prix d’interprétation masculine à la dernière Mostra de Venise, entièrement mérités, et une belle découverte de cette fin d’année 2015. A voir absolument !

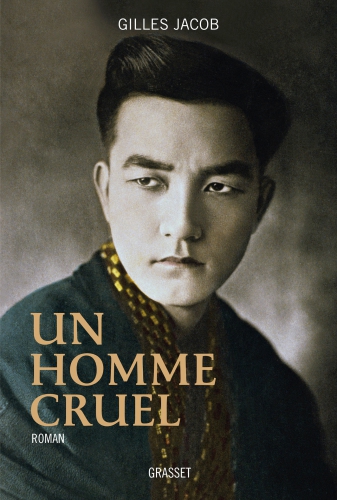

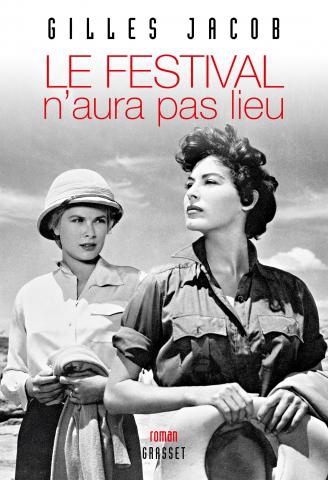

La vie passera comme un rêve. Les pas perdus. Le Fantôme du Capitaine. Le festival n’aura pas lieu. J’ai vécu dans mes rêves. Et désormais Un homme cruel. Les titres des livres de Gilles Jacob sont de belles promesses d’évasion, des invitations au voyage. Promesses tenues, toujours. Il me tardait d’autant plus de découvrir ce dernier livre que son auteur en parlait avec enthousiasme (l’enthousiasme, voilà d’ailleurs une autre qualité commune à ses ouvrages) et avec d’autant plus d’impatience que l’adjectif cruel n’est pas celui qui lui sied le mieux, moins bien que l'adjectif malicieux en tout cas. Ce titre, forcément en trompe-l’œil donc, qui contrastait avec ceux de ses précédents livres, aiguisait davantage encore ma curiosité.

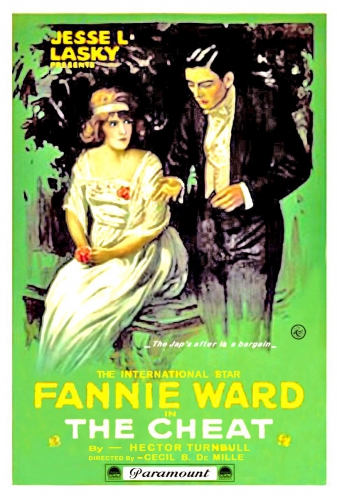

A propos de son personnage de Lucien Fabas dans son roman Le festival n’aura pas lieu, Gilles Jacob écrivait, « Le bonheur de transmettre s’imposait à lui comme une évidence ». A Gilles Jacob certainement aussi. Comme ce fut le cas dans ses savoureux échanges épistolaires avec Michel Piccoli ( J’ai vécu dans mes rêves, ainsi s'intitulait ce dernier livre, encore une invitation au rêve que je vous recommande d’ailleurs de lire. Et qui raconte déjà la complexité de l’acteur, derrière l’image, d'homme cruel ou de "bizarres" comme Michel Piccoli qualifiait lui-même ses personnages, leur trouvant là une caractéristique commune écrivant qu'il avait "beaucoup joué les bizarres mais pas tellement les voyous"). Ce bonheur de transmettre de Fabas, revenons-y, se retrouve aussi dans Un homme cruel. Un homme qui lui aussi a vécu dans ses rêves. Un destin hors du commun qu’Hollywood n’aurait peut-être même pas osé inventer. Une star. Une vraie. Même si ce substantif est aujourd’hui tellement galvaudé qu’il en perd toute signification. Sessue Hayakawa en était pourtant une...

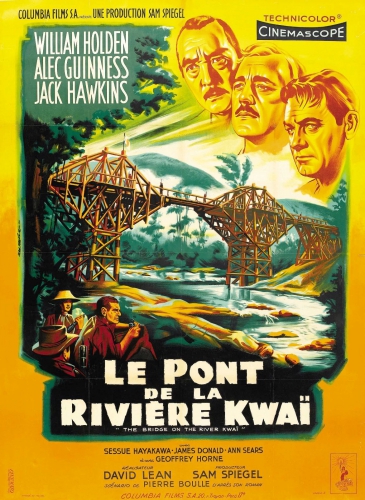

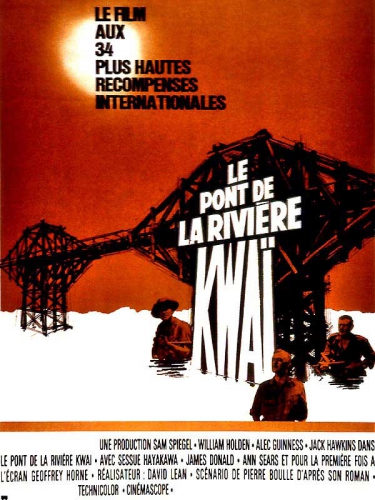

Sessue Hayakawa. Peut-être comme à moi, ignominieusement comme à moi plutôt, ce nom ne vous dira-t-il rien ? Certainement avez-vous néanmoins vu Forfaiture (celui de 1915, The Cheat, ou son remake d'ailleurs, signé Marcel L'Herbier, en 1937, Sessue Hayakawa y reprenait son rôle) et Le Pont de la rivière Kwaï ? Comment oublier Haka Arakau, riche collectionneur birman surnommé le roi de l'ivoire dans le film de Cecil B. DeMille de 1915 ? Comment oublier le colonel Saïto dans l’adaptation du roman de Pierre Boulle, le film aux 7 Oscars de David Lean ? Un de mes premiers souvenirs de cinéma à la télévision, le 28 mars 1987, comme l'avait scrupuleusement écrit mon père sur ces petites fiches sur lesquelles il notait les titres des films que je voyais dans mon enfance, et la date associée au visionnage, et que j'ai retrouvées, non sans émotion, à cette occasion. Le Pont de la rivière Kwaï était le tout premier de cette très longue liste qui dura des années et remplit une multitude de fiches, immortalisant ces moments de cinéma.

Et, pourtant, celui qui a incarné ces deux personnages inoubliables est, lui, tombé dans l’oubli…

Comment peut-on pourtant oublier ce visage ? Sur la couverture du livre de Gilles Jacob, l’air ombrageux, mystérieux, féroce (ou simplement le masque de la mélancolie ?), résigné peut-être, les traits d’une finesse rare, d’une beauté indéniable et ce titre qui semble trop bien lui convenir pour ne pas dissimuler une autre vérité. « Ses lèvres retroussées lui donnent un air énigmatique, c’est la Joconde au masculin » comme l’écrit si bien Gilles Jacob. Une couverture qui est déjà une invitation. Une nouvelle. Et c’est en effet à un nouveau voyage que nous convie Gilles Jacob. Un voyage à travers une vie aussi romanesque que celles des personnages que Sessue Hayakawa a incarnés. Une vie tumultueuse entre Tokyo, Los Angeles, Monaco et Paris. La vie multiple d’un homme qui de star mondiale et adulée en passant par « agent péril jaune » pour la résistance française termina sa vie comme frère Kintaro, avec les moines bouddhistes. En paix, enfin.

Né au Japon en 1889, parti très jeune pour l'Amérique mais déjà éprouvé par la vie (une tentative avortée de hara-kiri et un accident l’ayant rendu sourd d’une oreille étant déjà passés par là), Sessue Hayakawa devient, dès les années 1910, au temps du muet, la première grande star d'origine asiatique de Hollywood. « Et l’un de ses plus grands séducteurs. Son charisme, son charme, son regard ont fait fondre de nombreuses comédiennes, provoquant auprès de ses admiratrices des scènes d’hystérie. » Ses réceptions fabuleuses dans son château californien firent la une des journaux de l’époque, des réceptions auxquelles le Gatsby de Fitzgerald n’aurait rien eu à envier. "Jusqu’au jour où le racisme anti-japonais provoque la chute de l’idole et une vertigineuse fuite en avant. L’opium, le jeu, les tentatives d'assassinats, les années folles, la résistance pendant la Seconde guerre mondiale, sans oublier le tournage du mythique Pont de la rivière Kwaï, le film aux 7 Oscars"…même si celui du second rôle pour lequel il fut pourtant nommé lui échappa.

L’histoire de Sessue Hayakawa est donc l’histoire vraie d’une star tombée dans l’oubli. Un comédien qui fut aussi renommé que Charlie Chaplin ou Rudolf Valentino (« Sa venue au monde coïncide, à deux mois près, avec celles d’Adolf Hitler et de Charlie Chaplin. Mais comment soupçonner qu’il croiserait l’un et serait ami de l’autre ? », « l’égal en popularité de Chaplin, Douglas Fairbanks et autres William Hart »), "un personnage de légende qui n’occupe plus aujourd’hui que quelques lignes dans les histoires du cinéma". Une vie qui dépasse la fiction. De lui, en 1917, le critique Louis Delluc écrivit: « On ne peut rien en dire : c’est un phénomène ». Au sommet de sa carrière, il enchaîna même « 11 films en 2 ans » !

Le destin de Sessue est absolument passionnant et il l’est d’autant plus que si sa vie est bien sûr unique, singulière, et même exceptionnelle, l’histoire est aussi universelle. L’éternelle histoire de la versatilité du public et du succès, de la gloire éblouissante et de l’oubli assassin. Finalement un peu aussi la métaphore de notre époque qui, plus violemment qu'aucune autre, encense et glorifie aussi vite et bien qu’elle dévore, déshonore, détruit et oublie. Course insatiable et carnassière contre le temps et l’oubli voraces. Et qui mieux que Gilles Jacob, qui fut à la tête du Festival de Cannes de 1978 à 2014 (et qui est toujours président de la Cinéfondation) pouvait nous raconter cette histoire avec lucidité, malice et bienveillance, lui qui, du haut de ses marches, et mieux que nul autre, surtout depuis qu’il ne les surplombe plus, a certainement constaté et observé la versatilité des amitiés, la veulerie des opportunistes, l’injustice du succès parfois, la duplicité et la force enjoliveuse ou destructrice de l’image et bien sûr l’univers, fascinant et lunatique, du cinéma ?

Sessue « obsédé par son propre reflet » n’avait rien de cruel, contrairement au(x) personnage(s) qu’il a incarné(s) ( « il a atteint son apogée dès ses débuts grâce à un rôle génial, inquiétant, cruel.»). Ou du moins rien de plus que la plupart d'entre nous. C’est d’ailleurs aussi l’histoire de sa vie. Celle d’un homme entre deux identités. Enfermé dans une image, une apparence : « Je me rends compte que j’étais devenu un homme d’affaires américain, au lieu de l’artiste japonais que j’ai toujours rêvé d’être. », « Ses films ont fait de lui un traitre à la patrie. En interprétant des individus lâches, dépravés, il a donné de son pays une image déshonorante. », « Il est trop occidentalisé pour les Japonais et trop moralisateur pour les Américains. » , « Durant toute sa vie, Sessue s’est senti japonais aux Etats-Unis et américain au Japon. »

C’est bien sûr cette dichotomie entre son être et l’image qui est passionnante mais aussi le portrait de l’être plus sensible, avec sa femme, Tsuru Aoki. « Un homme cruel » nous raconte aussi une passionnante histoire d’amour qui a surmonté le temps et la distance et le succès et les infidélités, et une autre, impossible, chacune révélant une autre facette du personnage. Gilles Jacob décrit magnifiquement les tourments de l'âme et du cœur, une autre histoire dans l'Histoire. C’est aussi un trépidant voyage dans l’Histoire du 20ème siècle qui nous fait croiser ses figures illustres : Claudel, Stroheim, et tant d’autres. Mais aussi les drames du 20ème siècle entre séisme meurtrier, racisme, guerre ( « Sessue hait le racisme, la chasse aux migrants et aux réfugiés. » ) là aussi tristement intemporels.

Aussi photographe, Gilles Jacob, avec son regard décidément malicieux et aiguisé, a le don en quelques mots de brosser un portrait, de décrire une scène et de la rendre terriblement vivante (celle du séisme notamment qui m’a donné la sensation de cheminer au milieu des décombres)ou de transcrire la mélancolie. Et je n’ai plus lâché ce livre de sa première à sa dernière ligne pour laisser à regrets Sessue sous le charme duquel l’écriture incisive de Gilles Jacob nous fait une fois de plus tomber. Le cœur en vrac après les dernières lignes d' Un homme cruel qui résonnent en écho avec "ce quelque chose plus fort que la mélancolie" dont il parlait dans le livre avec Michel Piccoli mais aussi en écho avec le chapitre « Vieillir » dans Le festival n’aura pas lieu, un chapitre sur le temps ravageur, destructeur, impitoyable qui emporte tout, nous rappelant aux ultimes instants ou trop tard, l’essentiel. Nous rappelant aussi la célèbre phrase de Mme de Staël en exergue du roman « La gloire, le deuil éclatant du bonheur. »

Un palpitant périple mais surtout le roman passionnant d’une vie passionnée qui mérite d’être à nouveau sous les feux des projecteurs même si je regrette que ceux des médias ne se braquent pas davantage sur ce livre, comme si par une tragique ironie, ils confirmaient là cyniquement et sinistrement la réflexion sur la gloire et l’oubli à laquelle le livre nous invite, incarnant à eux tous l’homme cruel que le titre désigne malicieusement… Avides de tonitruances, de scandales, de simplification plutôt que de l'élégance, rare, et de la complexité que l'auteur et son sujet incarnent. Grâce à Gilles Jacob, pourtant, et ce n'est pas rien, Sessue Hayakawa, rentre à nouveau dans la légende par laquelle il n'aurait jamais dû être englouti. Et le lecteur, à n'en pas douter, jamais non plus n'oubliera le nom, et ses belles assonances et allitérations (tout un poème...) ni le vrai visage de celui qui se dissimulait derrière le personnage d'homme cruel. Sessue Hayakawa...

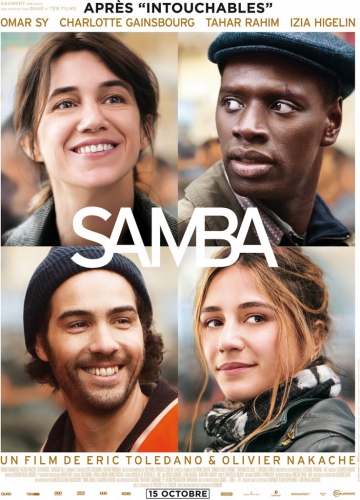

Après les 19, 44 millions d’entrées d’ « Intouchables », le nouveau film du tandem Toledano-Nakache était attendu. Très attendu. Il aurait été facile de surfer sur ce succès en reprenant un schéma narratif similaire mais le cinéma n’est pas de la gastronomie et suivre les recettes à la lettre ne garantit pas forcément de satisfaire les goûts du plus grand nombre et surtout le tandem n’a pas ce cynisme, aimant profondément le cinéma, et le prouvant plus que jamais avec ce film qui marque une réelle progression dans l’écriture, dans les nuances, dans la diversité des émotions suscitées. Un film à déguster sans modération (oui, j’aime filer les métaphores). Au risque de m’attirer les foudres de certains, je dois avouer n’avoir pas partagé l’engouement général pour « Intouchables » qui contenait certes des scènes indéniablement drôles, dans lequel le tandem Cluzet/Sy excellait mais il s’agissait pour moi plus d’une suite de saynètes (certaines, il est vrai, irrésistibles comme celle de la danse) que de réel cinéma n’échappant pas à quelques clichés sur les classes sociales respectives des deux protagonistes. Ma surprise en découvrant ce « Samba » avec un scénario et des dialogues ciselés, une recherche réelle dans la réalisation, et beaucoup plus de subtilité et sensibilité dans l’écriture, n’en fut donc que plus grande.

A nouveau en haut de l’affiche, Omar Sy incarne donc ici Samba, un Sénégalais en France depuis 10 ans, qui essaie de s’en sortir tant bien que mal en enchaînant les petits boulots. Face à lui, Charlotte Gainsbourg est Alice, une cadre supérieure épuisée par un burn out, terme des années 2000 un peu fourre-tout qui désigne un des nouveaux maux du siècle : la dépression liée au travail. Tous deux luttent, à leur manière. Lui pour obtenir ses papiers et pouvoir vivre paisiblement. Elle pour se reconstruire en travaillant comme bénévole dans une association qui vient en aide aux immigrés. Rien ne devait les prédestiner à se rencontrer, tous deux venant d’univers très différents, menant des vies très différentes.

C’est souvent ce qui, au cinéma, donne lieu aux plus belles histoires d’amour, et aux plus belles histoires : la rencontre de deux êtres que rien ne devait a priori (ré)unir comme Samba et Alice et ce film ne déroge pas à la règle.

Le film « Samba » est adapté du roman « Samba pour la France » de Delphine Coulin, paru aux éditions du Seuil en 2011. Toledano et Nakache en avaient eu l’idée bien avant « Intouchables ». Parmi leurs nombreuses trouvailles, l’ajout du personnage d’Alice qui, notamment grâce à son interprète mais pas seulement, échappe aux stéréotypes de ces films qui, justement, racontent l’histoire de deux êtres que tout oppose. Alice n’est pas d’emblée sympathique. Un peu égoïste, snob, confrontée à des soucis parfois bien anecdotiques à côté du combat pour sa survie de Samba, elle va se révéler au contact de ce dernier par le parcours duquel il serait difficile au spectateur de ne pas être touché. De leur couple se dégage d’autant plus de charme qu’il est inattendu et pas moins crédible grâce à la délicatesse de l’écriture et des interprétations. Charlotte Gainsbourg, plus irrésistible que jamais et confirmant qu’elle est une des meilleures actrices de sa génération (cf ma critique de « 3 cœurs » de Benoît Jacquot que je vous recommandais également, ici), incarne cette Alice dotée d’une folie douce, entre force et fragilité et rend son personnage séduisant, agaçant avec charme, passant du rire aux larmes, et nous faisant nous aussi passer du rire aux larmes. Omar Sy dégage toujours une élégance folle, emportant d’emblée l’empathie du spectateur. Deux personnages que tout oppose mais qu’une quête d’identité, la maladresse et la solitude réunissent.

La réalisation n’est jamais négligée au profit de l’émotion, avec quelques plans remarquables, de Paris notamment, filmée sans idéalisme ni misérabilisme et parée de couleurs inconnues. Certaines scènes sont de vrais petits bijoux d’écriture jonglant habilement entre drame et comédie, comme cette scène après la fête à la fois drôle et émouvante. Les seconds rôles ne sont pas délaissés, a fortiori dans la scène précitée, et la fougue d’Izia Higelin, le talent Tahar Rahim qui dévoile ici son pouvoir comique, y sont aussi pour beaucoup.

Ajoutez à cela des dialogues réjouissants, une musique originale mélancolique et envoûtante et vous obtiendrez une des grandes et belles surprises de cette fin d’année 2014, romantique et jamais mièvre, ironique et jamais cynique, actuelle et jamais démagogique et possédant toute l’élégance irrésistible de son tandem d’acteurs. Un conte moderne émouvant. Le récit rythmé et passionnant du parcours du combattant de (et qu’est) Samba et de la rencontre de ces deux solitudes réussit le difficile mariage entre drame et comédie, humour et mélancolie, film divertissant et sujet de société, plus convaincant et émouvant que n’importe quel discours (par définition abstrait) sur la cruelle réalité que vivent les sans-papiers. De ces films, précieux, qui vous donnent envie de croire à tout. Surtout à l’impossible et à la magie exaltante des rencontres improbables. Les plus belles et marquantes.

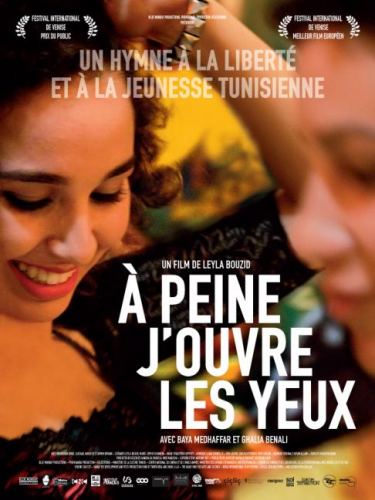

Grand lauréat du Festival International du Film de Saint-Jeand-de-Luz 2015 mais aussi du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule 2015 -mes vidéos ci-dessous- (dont je vous ferai bientôt suivre en direct la 3ème édition), "A peine j'ouvre les yeux" de Leyla Bouzid sera ce soir diffusé sur Canal + Cinéma. A voir absolument.

C’est le portrait d’une femme libre que nous dresse Leyla Bouzid dans ce film qui a remporté l’Ibis d’or du meilleur film, de la meilleure musique et de la meilleure actrice ex-aequo au dernier Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule (dont vous pouvez retrouver ma compte rendu, ici) après avoir également déjà reçu trois prix au dernier Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz, des prix amplement mérités pour ce film magistral.

La Tunisie, dont les représentants du dialogue national ont cette année reçu le Prix Nobel de la Paix, a aussi été victime du terrorisme avec les attentats du Bardo à Tunis et de Sousse et récemment à nouveau à Tunis, un cauchemar qui a succédé à un autre, celui de la Tunisie de Ben Ali dans laquelle la corruption gangrénait la société et dans laquelle les libertés étaient restreintes et réprimées. Je n’oublierai jamais ce 14 janvier 2011, jour où Ben Ali a été chassé du pouvoir. Jour historique.

Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution, Farah, (Baya Medhaffar), 18 ans passe son bac et sa famille l’imagine déjà médecin… mais elle ne voit pas les choses de la même manière. Elle chante au sein d’un groupe de rock engagé. Elle vibre, s’enivre, découvre l’amour et sa ville de nuit contre la volonté d’Hayet (Ghalia Benali), sa mère, qui connaît la Tunisie et ses interdits.

Dès les premières minutes, j’ai été captivée, estomaquée par la beauté furieuse de ce film. Par la vitalité, la force, la fougue de la mise en scène et de la jeune Farah (et de son interprète principale d’une maturité, d’une justesse sidérantes) qui dévore la vie et qui doit lutter pour exercer sa passion : chanter. Les textes qu’elle chante sont ouvertement opposés au régime et malgré sa volonté et son désir forcenés, progressivement le piège va se refermer sur elle jusqu’à ce que sa voix soit étouffée. Littéralement.

Non seulement la manière dont la réalisatrice démontre les restrictions imposées par le régime est aussi passionnante qu’édifiante, mais elle raconte avec autant de précision et sensibilité la relation amoureuse (Farah va aussi découvrir l’amour et la trahison) et la relation mère/fille. Ghalia Benali qui interprète la mère de Farah est elle aussi bouleversante, et sa dureté ne dissimule que sa lucidité et ses craintes pour sa fille qui lui ressemble finalement tant. La scène lors de laquelle la mère pousse sur l’accélérateur de sa voiture pour effrayer sa fille et lui faire promettre de ne pas sortir chanter est d’une force rare, poignante et redoutable, à la hauteur de la peur ressentie par la mère pour sa fille.

Ces yeux qui s’ouvrent du titre, ce sont à la fois ceux de Farah sur la vie, la réalité du monde qui l’entoure, mais aussi ceux de sa mère sur ce que veut et doit faire sa fille mais aussi l’éveil d’une Tunisie trop longtemps réprimée et condamnée à la soumission et au silence par vingt années de dictature. Farah représente finalement la Tunisie et cette jeunesse qui crie sa colère, sa révolte et son désir de se délivrer de ses chaînes malgré les risques encourus. La musique, fiévreuse, transcrit les élans de la jeunesse et devient un opposant incontrôlable, une arme de liberté et de paix.

Un film engagé, fiévreux, fougueux, poétique, porté par deux actrices exceptionnelles, une réalisation d’une force et d’une intensité rares, des textes et des musiques remarquables et qui montrent la puissance de liberté de la musique, plus que jamais vitale. C’est aussi une histoire d’amour. L’amour d’un pays. L’amour de la musique et de son pouvoir. L’amour de la liberté. L’amour d’une mère pour sa fille qui explose dans ce dernier plan d’une douceur et d’une émotion ravageuses. (Le jury du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule ne s’y est pas trompé en primant, ex-aequo, les deux actrices). Un grand film. Un chant de liberté. Un film à l’image de sa jeune actrice : incandescent et brûlant de vie.

Lors de la clôture du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule, Baya a lu un message de la réalisatrice Leyla Bouzid. Elle a rappelé les attentats qui ont touché Tunis et Sousse avant Paris (la clôture du festival a eu lieu aux lendemains des effroyables attentats de Paris et quelques jours avant ceux de Tunis) :

« Un triste lien de mort unit la France et la Tunisie. Il s’agit d’un film d’un élan de vie vif et inaliénable. C’est bien d’être ici pour cet élan de vie malgré ce qui s’est produit. J’ai envie de vous dire que notre élan de vie est inaliénable. Vive la vie, la musique, et la liberté. Personne n’arrivera à les tuer. »

Avec un peu de retard (ayant enchaîné avec le Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz, à peine revenue du Festival du Film Britannique de Dinard) voici mon compte rendu de la formidable 27ème édition du festival. Retrouvez ce même compte rendu sur Inthemoodforfilmfestivals.com.

« Je crois en la force du cinéma pour nous permettre de passer de l’égoïsme à la générosité », a déclaré le président du jury de ce 27ème Festival du Film Britannique de Dinard, Claude Lelouch, lors de sa passionnante master class (sur laquelle je reviens en détails ci-dessous ainsi que sur le documentaire que lui a consacré Philippe Azoulay « Tourner pour vivre », projeté en avant-première à Dinard, et qui apportait un autre éclairage sur son cinéma). Cette force, galvanisante, réunificatrice, présente à Dinard plus qu’ailleurs, pendant les 5 jours du festival, a (em)porté les festivaliers, bien loin de l’esprit du Brexit qui était pourtant dans toutes les têtes et de toutes les conversations. Au Festival de Dinard, générosité, bonne humeur, excentricité (à l’image de son affiche joyeusement décalée qui a d’ailleurs inspiré deux membres du jury lors de la clôture) sont en effet toujours les maîtres mots, et ils l’étaient cette année. Plus que jamais. Les films en lice cette année mettaient souvent en scène des personnages en fuite qui a priori n’avaient rien en commun mais que les voies malicieuses et sinueuses du destin ou les aléas de la vie finissaient par (ré)unir. Comme une métaphore de cette Union Européenne dont la devise est In varietate concordia (L’unité dans la diversité) que les Anglais veulent quitter? Des films qui reflétaient en tout cas aussi l’incertitude face à l’avenir. « Au moins 60% des films sélectionnés posent des questions sur demain, sur ce qu’on va devenir », a déclaré Hussam Hindi, le directeur artistique du festival, ajoutant : « ce n’était pas un choix délibéré de notre part, on s’est dit que ça avait peut-être un rapport avec ce qui se passe dans ce pays depuis plusieurs années, les jeunes se cherchent et se posent des vraies questions politiques, culturelles et sociales. » Et si nombreux étaient les films qui reflétaient une inquiétude quant à l’avenir, c’est finalement un film plein d’espoir et débordant de musique, qui a remporté tous les suffrages, insufflant une bouffée d’optimisme et d’utopie dans le cœur des festivaliers.

« La vie est le plus grand cinéaste du monde » a aussi coutume de répéter Claude Lelouch. C’est sans doute pour cela, aussi, que de mes 23 années de pérégrinations en festivals de cinéma, j’ai voulu m’inspirer pour raconter 16 histoires et autant de déclarations d’amour au cinéma. 17 ans après ma participation au jury du Festival du Film Britannique de Dinard, j’ai ainsi eu le grand plaisir d’y dédicacer mon recueil « Les illusions parallèles » (publié en septembre 2016 aux Editions du 38), et avant d’en venir aux films, je tenais à adresser encore un immense merci au festival pour avoir communiqué sur cette séance, riche en émotions, et à la librairie Nouvelles Impressions de Dinard, où vous pouvez d’ailleurs toujours trouver le recueil, et à Thierry de la Fournière, son épouse et ses collaborateurs pour l’accueil particulièrement chaleureux et ce moment si agréable. Une fois de plus ma réalité rejoignait ma fiction puisqu’une nouvelle du recueil intitulée « A l’ombre d’Alfred » se déroule au Festival du Film Britannique de Dinard et puisqu’ un certain Claude Lelouch dont les films ont initié ma passion folle pour le cinéma est reparti avec le recueil (dans lequel je parle d’ailleurs de ses films et plus encore dans mon roman « L’amor dans l’âme »). Mais revenons au cinéma britannique…

Comme à Saint-Jean-de-Luz, malgré l’ampleur que je l’ai vu prendre au fil des ans, Dinard a su rester un festival familial où les cinéastes (et cinéphiles) ont plaisir à revenir. Le réalisateur du film d’ouverture « Whisky Galore », Gilles Mac Kinnon, avait ainsi obtenu le premier Hitchcock d’or du festival… il y a 26 ans.

« Le grand gagnant, cette année c’est moi et mon jury car on s’est régalés» a ainsi déclaré Claude Lelouch lors de la clôture. Et on le comprend ! Au programme cette année, à nouveau, le meilleur du cinéma britannique que ce soit à travers la compétition ou les avant-premières hors compétition et même dans le cadre d’une compétition de courts-métrages initiée cette année. Ajoutez à cela un cadre irréel, sur la somptueuse côte d’Emeraude dans un décor de cinéma entre la statue d’Hitchcock et les maisons classées d’une beauté inquiétante… que rêver de mieux ? Croiser Cary Grant ou Ingrid Bergman ? A Dinard rien ne semble impossible, pas même se retrouver en plein film d’Hitchcock, vous savez ces personnages ordinaires à qui il arrive des histoires extraordinaires…

Le festival rendait aussi hommage à deux habitués cette année Kate Dickie (« Couple in a hole », « Red road »…) et Gary Lewis (« Billy Elliot », « Catch me Daddy »…). Et la marraine de cette 27ème édition n’était autre que la productrice Rebecca O’Brien. « Dites à vos amis anglais que l’on s’éclate dans l’Europe! » s’est ainsi exclamée cette dernière lors de son discours (engagé) à la cérémonie de clôture. « C’est à nous de faire en sorte que « Brexit » reste un mot ridicule sur du papier! » a-t-elle notamment ajouté.

Dans le cadre de ces hommages, le festival nous a ainsi permis de revoir « Couple in a hole » dans lequel Kate Dickie tenait le rôle féminin principal, un film couronné du Hitchcock d’or l’an passé.

Ce « Couple in a hole » de Tom Geens (« Sauvages » en VF), ce sont deux Britanniques qui vivent comme des bêtes sauvages dans un trou creusé à même le sol d’une forêt, quelque part en France. Le couple a vécu un drame moins d’un an auparavant et depuis se terre, en rupture avec la société. Jean Rochefort, président du jury du Festival du Film Britannique en 2015, avait expliqué que même si les saisons ne se suivaient pas dans ce film, même si certaines situations n’étaient pas vraisemblables, le jury se fichait bien de tout cela, captivé, et avait ainsi décidé de le récompenser du prix du scénario et du Hitchcock d’or. Cette fable terrible raconte comment, pour faire face à l’indicible, au deuil inacceptable, ineffable, un couple va revenir à l’état sauvage, comme si seul l’instinct vital le maintenait encore en vie face à une société incapable de comprendre cette douleur absolue. Les plans de la nature, sauvage et impitoyable, (mais moins que l’inhumanité à laquelle le couple sera ensuite confronté) alternent avec ceux du couple qui survit plus qu’il ne vit, fuyant tout contact avec les Hommes, ne vivant que de chasse et cueillette pour le mari tandis que sa femme reste cloitrée dans son refuge comme si la lumière extérieure la confrontait à son obscure réalité. Pendant ce temps, le mari, descendu en ville pour trouver un médicament pour la soigner d’une piqûre d’araignée rencontre un homme (Jérôme Kircher) avec qui il va nouer une amitié. Le deuil apparaît alors comme un piège inextricable… La radicalité du traitement (avec néanmoins de petites incursions fantastiques) sied parfaitement à la dureté du sujet et n’a pas effrayé le public qui lui avait aussi attribué son prix en 2015. Les deux acteurs principaux, Paul Higgins et Kate Dickie, se donnent corps et âme pour incarner cette folie, finalement peut-être seule réponse possible à l’absurdité d’un deuil inconcevable. Etonnant et poignant. (Et l’occasion de revoir la formidable Corinne Masiero).

Rebecca O’Brien, quant à elle, accompagnait le film de Ken Loach qu’elle a produit, projeté en séance spéciale « I, Daniel Blake », le film pour lequel le cinéaste britannique a reçu la palme d’or à Cannes en 2016. Dix ans après l’avoir déjà obtenue pour « Le vent se lève » Ken Loach, ainsi, intégrait le cénacle des cinéastes ayant reçu deux palmes d’or : les Dardenne, Francis Ford Coppola, Shohei Imamura, Emir Kusturica, Michael Haneke. Alors qu’il avait annoncé il y a deux ans, après « Jimmy’s hall » (en compétition officielle du Festival de Cannes 2014) qu’il ne tournerait plus, Ken Loach est donc revenu à Cannes et en est reparti avec la récompense suprême. Une évidence tant ce film capte et clame les absurdités cruelles et révoltantes d’un monde et d’une administration qui broient l’individu, l’identité, la dignité comme celles de Daniel Blake (formidable Dave Johns), menuisier veuf, atteint d’une maladie cardiaque mais que l’administration ne considère pas comme suffisamment malade pour avoir droit à une pension d’invalidité. Le regard plein d’empathie, de compassion que pose Loach sur Daniel Blake, et celui plein de clairvoyance sur le monde qui l’entoure et plein de colère contre les injustices dont il est victime contribuent à cette œuvre à la fois très personnelle et universelle. Que Daniel Blake évoque sa femme décédée, que Ken Loach dessine les contours d’ une famille qui se reconstitue (Daniel Blake rencontre une jeune mère célibataire de deux enfants contrainte d’accepter un logement à 450 kms de sa ville natale pour ne pas être placée en famille d’accueil), son point de vue est toujours plein de tendresse sur ses personnages, teinté d’humour parfois aussi, et de révolte contre ces « décisionnaires » qui abusent de leur pouvoir, presque de vie et de mort, dans des bureaux qui ressemblent aux locaux labyrinthiques, grisâtres et déshumanisés de « Playtime » comme un écho à cette époque d’une modernité aliénante, déshumanisante et parfois inhumaine que Tati savait déjà si bien tourner en dérision et envelopper dans un vaste manège. « Moi, Daniel Blake », c’est l’histoire d’un homme qui veut rester maître de son existence, qui se réapproprie son identité et son honneur que cette administration étouffante essaie de lui nier, qui prend le pouvoir, celui de dire non, de clamer son patronyme, son existence, lors de deux scènes absolument bouleversantes. Le poing levé de Ken Loach qui nous lance un uppercut en plein cœur, ce cœur qui (ce n’est sans doute pas un hasard que le mal se situe là) lâche peu à peu Daniel Blake, lui qui en possède tant. « Moi, Daniel Blake » c’est un film qui donne la parole à tous ceux qu’un système inique veut murer dans le silence et leur détresse. « Moi, Daniel Blake », c’est la démonstration implacable de la férocité meurtrière d’un système, un film d’une force, d’une simplicité, d’une beauté, mais aussi d’une universalité redoutables et poignantes. Une palme d’or en forme de cri de colère, de douleur, et d’appel à l’humanité dont les lueurs traversent le film et nous transpercent le cœur, bien après les derniers battements de ceux de Daniel Blake. « Dans cette période de désespoir il faut ramener de l’espoir. » «Un autre monde est possible et nécessaire » avait ainsi déclaré Ken Loach en recevant son prix à Cannes.

Parmi les nombreuses avant-premières du festival (et j’aurais rêvé posséder le don d’ubiquité pour toutes les couvrir) figurait également « Finding Altamira » de Hugh Hudson. Le réalisateur des « Chariots de feu » et de « Greystoke » nous emmenait cette fois en 1878 en Espagne, là où la jeune Maria Sautuola et son père Marcelino (Antonio Banderas), un archéologue amateur, font une découverte tout à fait extraordinaire: les premiers éléments d’art rupestre de l’histoire, des peintures extrêmement bien conservées et d’une grande précision représentant un galop de bisons. Mais la mère de Maria, la très pieuse Conchita, n’est pas seule à être perturbée par l’idée que des “sauvages” préhistoriques aient pu produire des œuvres aussi sublimes. En effet, l’Eglise catholique considère la possibilité d’une création artistique vieille de 10 000 ans comme une remise en question de la Bible par des mécréants. Véritable scandale, les scientifiques de l’époque s’avèrent tout aussi dogmatiques et réactionnaires…

Les peintures des hommes préhistoriques représentent un spectacle fascinant et effrayant qui rappelle bien sûr les premières images animées et les origines du cinéma. Si le sujet est absolument passionnant (la confrontation entre la religion et la science, l’histoire de cette découverte éminente et la controverse qu’elle a suscitée, la destinée romanesque de Marcelino qui y donna et brûla sa vie) et retient donc notre attention du début au dénouement, dommage que les liens qui se tissent entre les personnages paraissent plus artificiels. Le film reste un excellent divertissement pédagogique qui nous donne aussi le plaisir de retrouver Golshifteh Farahani et de voir évoluer Pierre Niney en Anglais (actuellement à l’affiche du chef d’œuvre de François Ozon, « Frantz » et de l’épopée poignante et romanesque de Jérôme Salle, « L’Odyssée »), dans un anglais d’ailleurs parfait, le film aurait d’ailleurs gagné en profondeur si son personnage, non dénué d’intérêt, avait été épaissi.

Même si elle a couronné un cinéaste déjà confirmé et d’ailleurs déjà récompensé à Dinard, John Carney, ( pour « Once » en 2007), comme chaque année, la compétition nous permettait de découvrir de talentueux nouveaux cinéastes. Le générique des grands cinéastes qui, à leurs débuts ont été couronnés à Dinard, est ainsi impressionnant. Ainsi, en 1999, l’année où j’avais fait partie du jury, je me souviens d’un certain… Christopher Nolan qui avait reçu le Hitchcock d’argent. Parmi les Hitchcock d’or au gré des 26 éditions, on retrouve notamment Shane Meadows, Peter Webber, Paul Greengrass, Stephen Daldry, Michael Winterbottom, Danny Boyle…

Comme la plupart des personnages des films en compétition de cette édition, les protagonistes de « Away » de David Blair fuyaient une vie âpre et étouffante. Alors que tout semble pourtant les séparer, Joseph (Timothy Spall) et Ria (Juno Temple) se lient d’une improbable amitié. Les deux personnages à la dérive devinent en l’autre la possibilité d’une vie meilleure… Une histoire d’amour, de deuil et d’espérance dans l’univers féérique de Blackpool. Pour ce genre de personnage, Timothy Spall qui semble toujours trimballer sur ses traits épuisés et désabusés toute la misère du monde est évidemment le comédien idéal. Face à lui Juno Temple incarne brillamment la vitalité, l’énergie, l’envie de s’en sortir malgré toute l’horreur qu’elle a déjà croisée dans sa jeune vie. Alors que tout les sépare, l’un et l’autre portent en effet des séquelles béantes et n’ont pas été épargnés par la vie. Deux êtres endeuillés que tout oppose : l’âge, l’origine sociale, le tempérament…qu’un accident du destin réunit. Le film par une ingénieuse construction devient un vrai puzzle, palpitant, qui au fur et à mesure que les pièces s’emboîtent dessine le portrait, plus complexe qu’il n’y paraissait, de ces deux êtres au bord du gouffre, sans manichéisme (même le tortionnaire de la jeune Ria semble avoir des circonstances atténuantes, absence de la mère évoquée en filigrane). Un film qui ne prend pas le spectateur par la main mais lui fait confiance et cela fait un bien fou, sans compter que certains plans sont d’une beauté renversante. Me restent en mémoire la beauté irréelle et mélancolique de Blackpool, le vent qui balaie le sable, une scène de danse qui suspend le vol du temps, et une belle croyance en l’être humain sur lequel, dans ce conte âpre et envoûtant, le cinéaste porte un regard rempli de bienveillance.

Claude Lelouch (« je suis quand même plus metteur en scène que les autres » a-t-il ainsi déclaré devant le regard éberlué de Jalil Lespert et Victoria Bedos) a décidé de décerner un prix personnel coup de cœur à ce film. « Le film d’un futur grand réalisateur » a-il- ainsi précisé.

Les personnages de « Moon dogs » de Philip John, eux aussi, a priori n’ont rien en commun. Michael et son beau-frère Thor, un musicien de génie (incompris), vivent ainsi sur une petite île des Shetland perdue au nord de l’Ecosse. Sans autre point commun que le mariage de leurs parents respectifs, les deux garçons se parlent à peine. Par la faute de Thor, Michael voit partir en fumée son projet d’aller à l’université avec sa petite amie Lucy; ils se lancent alors dans un road-trip effréné qui mettra à mal leur relation déjà tendue. En route vers Glasgow, ils rencontrent Caitlin, une jeune femme libre et singulière qui rêve d’être chanteuse… Comme l’a très bien expliqué son actrice principale « C’est un film qui raconte la rébellion moderne. Avant la rébellion ce n’était pas d’être soi-même. Maintenant la rébellion c’est le courage de quitter votre ville, de tomber amoureux et de suivre ses rêves. » Un film qui, à l’image de son personnage principal, enfantin, maladroit, agaçant même se révèle peu à peu, devient adulte et attachant pour nous conquérir tout à fait au dénouement et, à l’image de « Sing street », le grand lauréat de cette édition nous donnait l’envie de donner corps à nos rêves, d’ailleurs et de musique. Lors de la soirée « karaoké » au Grand hôtel, un des comédiens du film, Christy O’donnell éclatant de talent, aussi bien en tant que comédien qu’en tant que musicien, nous a d’ailleurs réservé un magnifique moment de musique (ma vidéo ci-dessous).

Le grand vainqueur de ce festival est en effet un autre film musical, « Sing street » de John Carney. Reparti bredouille du dernier Festival du Cinéma Américain de Deauville où il avait pourtant récolté une mémorable standing ovation, il s’est rattrapé à Dinard en recevant tous les prix. « Tous les films rêvent de trouver leur public et quand un film trouve tous les publics, c’est l’aristocratie de ce métier » a ainsi déclaré Claude Lelouch, le président du jury qui a précisé que le Hitchcock d’or avait été remis à l’unanimité par son jury. « Sing street » en plus du Hitchcock d’or du meilleur film a ainsi reçu le Hitchcock du meilleur scénario, le Hitchcock du public et le Hitchcock Coup de cœur (qui permet au film d’être distribué 40 salles du Grand Ouest). Rares sont les films à avoir ainsi emporté l’adhésion du public et des professionnels. Le festival couronnait ainsi cette année un film plus grand public et en tout cas moins âpre que le vainqueur du Hitchcock d’or de l’an passé, « Couple in a hole ».

« Sing street » sortira en salles en France le 26 octobre 2016, et nous dépeint aussi des adolescents qui prennent leur envol, cette fois par le biais de la musique. Dublin, années 80. La pop, le rock, le métal, la new wave passent en boucle sur les lecteurs K7, vibrent dans les écouteurs des walkmans et le rendez-vous hebdomadaire devant « Top of the Pops » est incontournable. Conor, un lycéen dont les parents sont au bord du divorce, est obligé à contrecœur de rejoindre les bancs de l’école publique dont les règles d’éducation diffèrent de celles de l’école privée qu’il avait l’habitude de fréquenter. Il se retrouve au milieu d’élèves turbulents qui le malmènent et de professeurs exigeants qui lui font rapidement comprendre qu’en tant que petit nouveau, il va devoir filer doux. Afin de s’échapper de cet univers violent, il n’a qu’un objectif : impressionner la plus jolie fille du quartier, la mystérieuse Raphina. Il décide alors de monter un groupe et de se lancer dans la musique, univers dans lequel il ne connait rien ni personne, à part les vinyles de sa chambre d’adolescent. Afin de la conquérir, il lui propose de jouer dans son futur clip.

Après les ensorcelants « Once » en 2007 et « New York Melody » en 2014, John Carney s’oriente à nouveau vers le style qui lui sied le mieux : le film musical. « Je ne voulais pas tourner un film musical sans raison valable. Je voulais raconter un épisode de ma vie suffisamment intéressant pour que j’aie envie d’en parler. Et je souhaitais que cette histoire soit sincère et personnelle » a spécifié le cinéaste. Ferdia Walsh-Peel qui incarne le protagoniste impressionne par sa maitrise et sa justesse dans ce qui est son premier rôle. « Sing street » est indéniablement le feel good movie par excellence, le genre de film qui vous donne envie d’empoigner la vie, votre destin, et qui vous insuffle une bouffée d’optimisme vous faisant quitter la salle avec plein de nouvelles résolutions et en fredonnant gaiement. Mais ce n’est pas uniquement cela. En toile de fond, l’Irlande des années 80 et ses problèmes sociaux (divorce encore interdit contraignant les parents qui ne s’aiment plus à vivre ensemble) et économiques (qui font écho à ceux de notre époque) donnent de l’épaisseur au film même si ses personnages secondaires en manquent justement parfois. Le mode de filmage (à l’épaule) contribue aussi à l’énergie communicative qui se dégage de « Sing street ». La romance entre Conor et Raphina certes convenue suscite indéniablement l’émotion, Plus intéressant est le personnage du frère, mentor passé à côté de sa vocation. Evidemment la bande originale et les références musicales (véritable hommage aux années 80) sont remarquables et achèvent de nous séduire.

Je passe sur « This beautiful fantastic » de Simon Aboud, sorte d’Amélie Poulain sous camomille (la ressemblance se retrouvant jusque dans la musique aux accents de celles de Yann Tiersen) qui vaut avant tout pour Tom Wilkinson qui incarne le faux misanthrope avec une jubilation communicative.

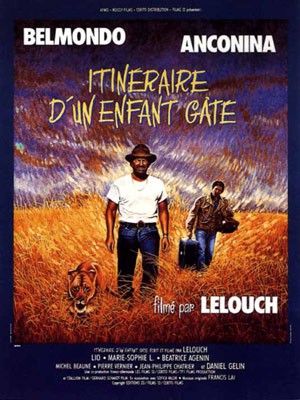

Le grand moment de ce festival fut indéniablement la master class de Claude Lelouch. Même si j’ai déjà eu le plaisir de l’entendre parler cinéma dans d’autres festivals et de nombreuses fois, cette conversation en petit comité était un moment privilégié mais aussi une belle leçon de cinéma qui nous a permis de revoir des extraits vus et revus (notamment de « Un homme et une femme », « Tout ça pour ça », « Itinéraire d’un enfant gâté », « L’aventure, c’est l’aventure ») mais cela n’en était pas moins plaisant de les revoir et surtout magique d’entendre le public rire alors que, sans doute comme moi, l’assistance avait vu ces films et ces extraits une multitude de fois. Furent aussi projetés des extraits plus rares comme celui du film « À nous deux » qui a ouvert la master class, un film de 1979 avec Catherine Deneuve et Jacques Dutronc dans lequel le sens du récit et de l’image de Lelouch est comme toujours, époustouflant.

Le cinéma de Claude Lelouch a bercé mon enfance. D’ailleurs, moi dont la passion pour le cinéma a été exacerbée à et par Deauville, j’étais presque « condamnée » à aimer son cinéma indissociable de cette ville qu’il a magnifiquement immortalisée.

Lelouch. Prononcez ce nom et vous verrez immédiatement l’assistance se diviser en deux. Les adorateurs d’un côté qui aiment : ses fragments de vérité, ses histoires d’amour éblouissantes, sa vision romanesque de l’existence, sa sincérité, son amour inconditionnel du cinéma, ses phrases récurrentes, une musique et des sentiments grandiloquents, la beauté parfois cruelle des hasards et coïncidences. Les détracteurs de l’autre qui lui reprochent son sentimentalisme et tout ce que les premiers apprécient, et sans doute de vouloir raconter une histoire avant tout, que la forme soit au service du fond et non l’inverse. Je fais partie de la première catégorie et tant pis si pour cela je dois subir la condescendance des seconds. Le cinéma est pour moi avant tout affaire de passion, de sincérité, d’audace et quoiqu’en disent ses détracteurs, le cinéma de Claude Lelouch se caractérise par ces trois éléments comme le démontrait aussi magnifiquement de documentaire « D’un film à l’autre » réalisé à l’occasion des 50 ans des films 13.

Un parcours fait de réussites flamboyantes et d’échecs retentissants. La plus flamboyante de ses réussites fut bien sûr « Un homme et une femme », palme d’or à Cannes en 1966, Oscar du meilleur film étranger et du meilleur scénario parmi 42 récompenses … à 29 ans seulement! Film que Claude Lelouch a, comme souvent réalisé, après un échec. Ainsi le 13 septembre 1965, désespéré, il roule alors vers Deauville où il arrive la nuit, épuisé. Réveillé le matin par le soleil, il voit une femme depuis sa voiture, elle marche sur la plage avec un enfant et un chien. Sa « curiosité est alors plus grande que la tristesse ». Il commence à imaginer ce que peut faire cette femme sur cette plage, avec son enfant, à cette heure matinale. Cela donnera « Un homme et une femme », la rencontre de deux solitudes blessées qui prouve que les plus belles histoires sont les plus simples et que la marque du talent est de les rendre singulières et extraordinaires. C’est une des histoires qu’il a à nouveau raconté lors de cette master class.

Quelle émotion aussi de revoir ses extraits de films en sa présence, le passage malicieux lors duquel Jean Dujardin dans « Un +Une » critique les festivals, celui de « La Bonne année » où le talent de Ventura crève l’écran, la fameuse scène de la plage dans « L’aventure, c’est l’aventure » (dont Lelouch a raconté qu’elle avait été improvisée après avoir surpris Aldo dans des tentatives de drague sur la plage, entre deux prises) et notamment, un des passages que je préfère d’ « Un homme et une femme » , celui qui donne lieu à ce dialogue :

Elle : C’est beau, hein… Cet homme avec son chien… Regardez : ils ont la même démarche.

Lui : C’est vrai. Vous avez entendu parler du sculpteur Giacometti ?

…

Lui : Vous ne savez pas ?Il a dit une phrase extraordinaire. ..il a dit : « Dans un incendie, entre Rembrandt et un chat, je sauverais le chat. »

Elle : Oui, et même : « Je laisserais partir le chat après. »

Lui : C’est vrai ?

Elle : Oh ! oui, c’est ça qui est merveilleux justement… non ?

Lui : Oui, c’est très beau. Ça veut dire : « Entre l’art et la vie, je choisis la vie. »

Elle : C’est formidable. Pourquoi m’avez-vous posé cette question ?

Lui : Sur Giacometti ?

Elle : Oui

Lui : À propos de… du monsieur, là, avec son chien.

Voilà ce qu’a répondu Claude Lelouch à cette même question :

Claude Lelouch a ravi les festivaliers par ses aphorismes et ses petites phrases :

-« J’ai la chance de vivre une grande histoire d’amour avec le cinéma car j’aime la vie malgré tous ses défauts. »

-« Nous avons tous les qualités de nos défauts et nos défauts sont plus photogéniques ».

-« Le seul mot fin c’est quand on reçoit la lettre de licenciement final. »

-« Je ne crois pas du tout à la mort surtout après mon voyage en Inde. Les Indiens expliquent que la misère, l’horreur est la meilleure préparation. »

– « La plus grande université du monde c’est l’échec si on essaie de prendre l’échec à son compte. »

-« Plus le malheur est grand plus il est grand de vivre/ »

-« J’ai fait des films d’humeur sur l’humeur du moment, j’ai essayé d’être le reporter de ces hommes et ces femmes qui me fascinent dans leurs contradictions. »

-« Je pense que les gens qui ont souffert sont plus aptes à apprécier la vie. La souffrance est le jogging du bonheur. »

-« Le bonheur c’est quand les emmerdes se reposent. »

-« Le bonheur est l’art du présent. »

-« Une seconde de bonheur peut justifier une vie d’emmerdes. »

-« La contrainte sollicite l’imagination. La souffrance est au cœur de la création. »

-« Je ne veux pas être un enfant de la Nouvelle Vague. Je leur ai dit : vous m’avez montré ce qu’il ne fallait pas faire : des films chiants. Un film doit être une récréation. La Nouvelle Vague était pour moi un mouvement d’écrivains formidables qui se servaient du cinéma pour vendre leurs bouquins. Je ne conçois pas qu’un film ne soit pas avant tout une récréation ».

-« Je crois en la force du cinéma pour nous permettre de passer de l’égoïsme à la générosité. »

-« En Normandie c’est un climat qui fait fuir les imbéciles ».

-« Je pense qu’on est fidèle tant qu’on a pas trouvé mieux. »

-« La notion de récréation est importante dans tous mes films. »

-« Le plan de la fin d’Un homme et une femme, je l’ai inventé au dernier moment me disant qu’il est obligé d’aller la chercher. »

-« La vie est plus forte que nous. La vie est le plus grand cinéaste du monde. »

-Les détracteurs bien-pensants de Lelouch seront certainement ravis d’apprendre qu’un des cinéastes qu’ils encensent montrait ses films en exemple :

« La bonne année était un des films préférés de Kubrick qui montrait ce film à ses comédiens avant de tourner. »

Lelouch a également raconté comment, dans « L’aventure, c’est l’aventure » la scène de la drague a été improvisée en voyant Aldo séduire sur la plage entre deux prises avec une démarche qui a inspiré la célèbre scène du film. Lino et Brel, un peu honteux de tourner cette scène, disaient ainsi : « de toute façon ce n’est pas grave, ce film ne sortira jamais ».

-« Il faut faire confiance au hasard qui a toujours du talent. Il m’emmène là où mon intelligence n’aurait pas le courage d’aller. »

-« Il m’est arrivé de faire des films à pile ou face. »

-« Le cinéma m’a permis depuis un peu plus de 50 ans de partager ce que je crois voir dans le genre humain. »

-« « Quand passent les cigognes » est le film qui m’a le plus influencé. »

-« J’ai adoré les comédies musicales qui sont des métaphores formidables. »

-« Les Italiens sont des français qui ne se prennent pas au sérieux. »

-« Mon prochain film s’appellera « Le bonheur c’est mieux que la vie ». Je me tournerai dans un an ou deux et je ne sais pas avec qui. »

Le documentaire « Tourner pour vivre » de Philipe Azoulay présenté en avant-première était un parfait complément à cette master class. « Dans la tête d’un créateur. Durant trois ans nous partageons la vie d’un cinéaste et sa croyance en l’incroyable fertilité du chaos. Un voyage inédit, une aventure artistique, une expérience humaine et spirituelle avec Claude Lelouch. » Nous découvrons à quel point Lelouch fourmille de projets (plusieurs, toujours, en même temps), le parcours du combattant (et initiatique) qu’a été le tournage de « Un + Une ». C’est passionnant, parfois bouleversant (lorsque, Dujardin, par un coup de fil depuis l’Inde apprend l’horreur des événements de janvier 2015 en France, lorsque Claude Lelouch qu’on aura rarement vu aussi mélancolique, évoque cette fin de vie qu’il n’exclut pas de choisir) et parfois révoltant quand on voit les difficultés qu’il rencontre pour monter ses films, l’énergie qu’il déploie face à des financiers cyniques. On découvre aussi l’échec que fut « Salaud, on t’aime » (je vous dis tout le bien que j’en pense dans ma critique en bonus ci-dessous). « Je vis une très grande histoire d’amour avec le cinéma et ce film montre pourquoi et je le dédie à ma promotion d’élèves de Beaune. » a-t-il ainsi déclaré après la projection. En complément, je vous propose également ma critique du formidable « Un + Une » ci-dessous.

A l’occasion de la clôture, Rémy Julienne a également reçu un Hitchcock d’honneur des mains de Claude Lelouch. « Le but de ma vie, c’est maintenant de mourir en bonne santé » a-t-il ainsi déclaré. « Je tremble a-t-il ajouté. « C’est la première fois que je te vois trembler » a répondu avec humour Claude Lelouch.

Parmi les belles nouveautés de cette édition, une compétition de courts-métrages. Le jury Shortcuts présidé par Marianne Denicourta a couronné un film « pour la radicalité de son sujet et de sa mise en scène» : le percutant « Operator » de Caroline Bartleet tandis que le prix du public du court-métrage est revenu à « Balcony » de Toby Fell-Holden.

C’est avec beaucoup d’émotions que j’ai quitté le festival cette année avec en tête plein de souvenirs, de cinéma, de belles rencontres, et l’envie que le temps s’accélère pour être déjà à la 28ème édition. Et celle comme dans « Sing street » et « Moon dogs » de suivre mes rêves…

Un immense merci à Hussam Hindi pour sa passion et sa bonne humeur communicatives, et pour ce qu’il a fait de ce festival, à Laurent pour son constant sourire, son professionnalisme et son chaleureux accueil, à Camille pour son travail exemplaire à la communication, et à Isabelle qui représente avec jovialité la Mairie de Dinard et avec qui ce fut toujours un plaisir d’échanger, à Frédéric pour la préparation en amont et à Romain pour la réactivité. Merci à Pascal et à la librairie Nouvelles Impressions pour le séance de dédicaces.

Prochain festival : Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule où j’aurai plaisir de dédicacer le 13 novembre. Retrouvez les premières annonces sur la programmation sur ce blog et ce week-end mon article sur le programme complet.

PALMARÈS

Le Jury de la 27e édition du festival du film britannique de Dinard présidé par Claude Lelouch, entouré des actrices françaises Victoria Bedos, Julie Ferrier, Anne Parillaud et Florence Thomassin, des acteurs britanniques James D’Arcy et Phil Davis, de l’acteur et réalisateur français Jalil Lespert ainsi que des producteurs Colin Vaines et Eric Lagesse, a décerné les prix suivants :

Hitchcock d’Or Ciné + Grand Prix du Jury

SING STREET de JOHN CARNEY

Sortie nationale : 26 OCTOBRE 2016

Ce Prix est doté d’une campagne de promotion sur les chaînes Ciné+

Hitchcock du meilleur Scénario Allianz

SING STREET de JOHN CARNEY

Sortie nationale : 26 OCTOBRE 2016

Mention spéciale du président Claude Lelouch

AWAY de DAVID BLAIR

Le Public de cette 27e édition a, quant à lui, décerné 1 prix:

Hitchcock du Public Première

SING STREET de JOHN CARNEY

Nouveauté de cette 27e édition : le Jury SHORTCUTS présidé par l’actrice française Marianne Denicourt entourée de la productrice britannique Helen Simmons, du réalisateur et acteur James Kermack et de Philippe Boudoux, attaché audiovisuel de l’Institut français de Londres, a décerné les prix suivants :

Hitchcock du Jury SHORTCUTS

OPERATOR de CAROLINE BARTLEET

Hitchcock du public SHORTCUTS

BALCONY de TOBY FELL-HOLDEN

Autres prix/Other Prizes :

Hitchcock « Coup de cœur » décerné par l’association La Règle du Jeu

SING STREET de JOHN CARNEY

Les films concourants pour ce prix ont déjà un distributeur en France : distribution du film primé dans 40 salles du Grand Ouest/ The films in this prize have already secured a distributor in France, enabling the film to be distributed in 40 cinemas throughout the West of France

Hitchcock d’Honneur Orange à

REMY JULIENNE

Retrouvez également mes bonnes adresses à Dinard et Saint-Malo en cliquant ici.

Ci-dessus le Café 333 du Grand Hôtel Barrière de Dinard

Critique de UN + UNE de Claude Lelouch

En 1966, avec « Un homme et une femme », sa sublime histoire de la rencontre de deux solitudes blessées avec laquelle il a immortalisé Deauville, Claude Lelouch recevait la Palme d’or, l’Oscar du meilleur film étranger et du meilleur scénario parmi 42 récompenses … à 29 ans seulement ! Ce 45ème film de Claude Lelouch, presque cinquante ans plus tard raconte à nouveau l’histoire d’un homme et d’une femme et les années et les films qui séparent ces deux longs-métrages semblent n’avoir en rien entaché la fougue communicative, la réjouissante candeur, le regard enthousiaste, la curiosité malicieuse du cinéaste. Ni la fascination avec laquelle il regarde et révèle les acteurs. Les acteurs et la vie qu’il scrute et sublime. Bien que les critiques ne l’aient pas toujours épargné, il est en effet toujours resté fidèle à sa manière, singulière, de faire du cinéma, avec passion et sincérité, et fidélité, à la musique de Francis Lai, aux fragments de vérité, aux histoires d’amour éblouissantes, à sa vision romanesque de l’existence, à son amour inconditionnel du cinéma et de l’amour, à ses phrases récurrentes, à ses aphorismes, aux sentiments grandiloquents et à la beauté parfois terrible des hasards et coïncidences.

Claude Lelouch est né avec la Nouvelle Vague qui ne l’a jamais reconnu sans doute parce que lui-même n’avait «pas supporté que les auteurs de la Nouvelle Vague aient massacré Clouzot, Morgan, Decoin, Gabin », tous ceux qui lui ont fait aimer le cinéma alors qu’il trouvait le cinéma de la Nouvelle Vague « ennuyeux ». Et tous ceux qui m’ont fait aimer le cinéma. Avec son film « Roman de gare », les critiques l’avaient enfin épargné, mais pour cela il avait fallu que le film soit au préalable signé d’un autre nom que le sien. Peu m’importe. Claude Lelouch aime la vie. Passionnément. Sous le regard fiévreux et aiguisé de sa caméra, elle palpite. Plus qu’ailleurs. Et ce nouveau film ne déroge pas à la règle.

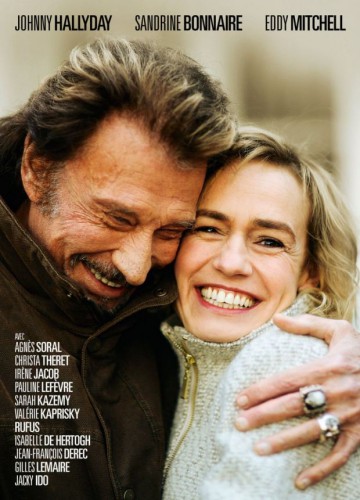

Après Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Sandrine Bonnaire dans « Salaud, on t’aime », c’est un autre trio charismatique qui est à l’honneur dans ce nouveau film : Jean Dujardin, Elsa Zylberstein et Christophe Lambert (voire un quatuor avec Alice Pol). Son dernier film « Salaud, on t’aime » se rapprochait de « Itinéraire d’un enfant gâté », du moins en ce qu’il racontait l’histoire d’un homme à l’automne de sa vie, un autre « enfant gâté » passé à côté de l’essentiel et qui, contrairement au film précité, n’allait pas fuir sa famille mais tenter de la réunir. Ici, c’est finalement aussi d’un homme passé à côté non pas de sa vie mais de lui-même dont Lelouch nous raconte l’histoire, une histoire que j’attendais de découvrir depuis que j’avais vu cette affiche du film orner les murs de Cannes, lors du festival, en mai dernier.

La manière dont le film est né ressemble déjà à un scénario de film de Claude Lelouch. Jean Dujardin et Elsa Zylberstein ont ainsi plusieurs fois raconté sa genèse. Le hasard qu’affectionne tant Claude Lelouch les a réunis sur le même vol entre Paris et Los Angeles lors duquel ils ont parlé de cinéma pendant des heures et notamment d’un film de Claude Lelouch, « Un homme qui me plaît », qu’ils adorent tous les deux. L’histoire d’amour entre un compositeur incarné par Jean-Paul Belmondo et une actrice incarnée par Annie Girardot qui tombent amoureux à l’autre bout du monde. Elsa Zylberstein a appelé Claude Lelouch et l’histoire était lancée, une histoire d’amour qui, eux aussi, les a emmenés à l’autre bout du monde…

Jean Dujardin incarne ici le séduisant, pragmatique, talentueux Antoine. Antoine est compositeur de musiques de films. Antoine regarde la vie avec distance, humour et légèreté. Antoine est comme un enfant joueur et capricieux. D’ailleurs, il porte le prénom du petit garçon dans « Un homme et une femme ». Hasard ? Ou coïncidence ? Il part en Inde travailler sur une version très originale de « Roméo et Juliette » intitulée « Juliette et Roméo » et alors que sa compagne (Alice Pol) le demande en mariage par téléphone. A l’occasion d’une soirée donnée en son honneur à l’Ambassade de France, il rencontre la pétillante Anna (Elsa Zylberstein), la femme de l’ambassadeur (Christophe Lambert), aussi mystique qu’il est pragmatique, une femme qui, en apparence, ne lui ressemble en rien, pourtant, dès ce premier soir, entre ces deux-là, semble régner une magnétique connivence. Cette rencontre va les entraîner dans une incroyable aventure. Et le spectateur avec eux.

Ce que j’aime par-dessus tout dans les films de Claude Lelouch, ce sont ces personnages, toujours passionnément vivants. Dans chacun de ses films, la vie est un jeu. Sublime et dangereux. Grave et léger. Un jeu de hasards et coïncidences. Le cinéma, son cinéma, l’est aussi. Et dans ce film plus que dans tout autre de Claude Lelouch. Le fond et la forme coïncident ainsi en une ludique mise en abyme. Le film commence par l’histoire d’un voleur qui va inspirer le film dont Antoine a composé la musique et dont les images jalonnent le film…de Lelouch. Le présent, le passé et le rêve s’entrelacent constamment pour peu à peu esquisser le portrait des deux protagonistes, pour se jouer de notre regard sur eux et sur la beauté troublante des hasards de la vie.

Cela commence par des images de l’Inde, fourmillante, colorée, bouillonnante de vie dont la caméra de Lelouch, admirative, caresse l’agitation multicolore. Prémisses d’un voyage au pays « du hasard » et « de l’éternité. » Un voyage initiatique. Puis, il nous raconte une première histoire. Celle du voleur qui sauve sa victime, et de leur histoire d’amour. Celle du film dans le film. Un miroir de celle d’Anne et d’Antoine. Presque un conte. D’ailleurs, devant un film de Lelouch, j’éprouve la sensation d’être une enfant aux yeux écarquillés à qui on raconte une fable. Ou plein d’histoires puisque ce film est une sorte de poupée russe. Oui, une enfant à qui on rappelle magnifiquement les possibles romanesques de l’existence.

Ensuite, Antoine rencontre Anna lors du dîner à l’ambassade. Antoine pensait s’ennuyer et le dit et le clame, il passe un moment formidable et nous aussi, presque gênés d’assister à cette rencontre, leur complicité qui crève les yeux et l’écran, leur conversation fulgurante et à l’image de l’Inde : colorée et bouillonnante de vie. Il suffirait de voir cet extrait pour deviner d’emblée qu’il s’agit d’un film de Lelouch. Cette manière si particulière qu’ont les acteurs de jouer. Ou de ne pas jouer. Vivante. Attendrissante. Saisissante de vérité. En tout cas une scène dans laquelle passe l’émotion à nous en donner le frisson. Comme dans chacun des tête-à-tête entre les deux acteurs qui constituent les meilleurs moments du film, dans lesquels leurs mots et leurs silences combattent en vain l’évidente alchimie. Ils rendent leurs personnages aussi attachants l’un que l’autre. Le mysticisme d’Anna. La désinvolture et la sincérité désarmante d’Antoine avec ses irrésistibles questions que personne ne se pose. Antoine, l’égoïste « amoureux de l’amour ».

Comme toujours et plus que jamais, ses acteurs, ces deux acteurs, la caméra de Lelouch les aime, admire, scrute, sublime, magnifie, révèle, caresse presque, exacerbe leur charme fou. Ce film comme chaque film de Lelouch comporte quelques scènes d’anthologie. Dans son précédent film « Salaud, on t’aime », les deux amis Kaminsky/Johnny et Selman/ Eddy nous rejouaient « Rio Bravo » et c’était un régal. Et ici, chacun des échanges entre Antoine et Anna l’est aussi. Comme dans tout film de Lelouch aussi les dialogues sont parsemés de petites phrases dont certaines reviennent d’un film à l’autre, souvent pour nous rappeler les « talents du hasard » :

« Mon agent, c’est le hasard. »

« Mon talent, c’est la chance. »

« Le pire n’est jamais décevant. »

Ce film dans lequel l’amour est l’unique religion est une respiration salutaire a fortiori en cette période bien sombre. Un hymne à l’amour, à la tolérance, au voyage aussi bigarrés et généreux que le pays qu’il nous fait traverser. Un joyeux mélange de couleurs, de fantaisie, de réalité rêvée ou idéalisée, évidemment souligné et sublimé par le lyrisme de la musique du fidèle Francis Lai (retrouvez mon récit de la mémorable master class commune de Lelouch et Lai au Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule 2014, ici) et celle de la Sérénade de Schubert (un peu trop utilisée par les cinéastes ces temps-ci mais c’est celle que je préfère donc je ne m’en lasse pas), par des acteurs que le montage inspiré, la musique lyrique, la photographie lumineuse ( de Robert Alazraki), le scénario ingénieux (signé Valérie Perrin et Claude Lelouch), et l’imparable et incomparable direction d’acteurs de Lelouch rendent plus séduisants, convaincants, flamboyants et vibrants de vie que jamais.

Une « symphonie du hasard » mélodieuse, parfois judicieusement dissonante, émouvante et tendrement drôle avec des personnages marquants parce que là comme ils le sont rarement et comme on devrait toujours essayer de l’être : passionnément vivants. Comme chacun des films de Lelouch l’est, c’est aussi une déclaration d’amour touchante et passionnée. Au cinéma. Aux acteurs. A la vie. A l’amour. Aux hasards et coïncidences. Et ce sont cette liberté et cette naïveté presque irrévérencieuses qui me ravissent. Dans la vie. Au cinéma. Dans le cinéma de Lelouch qui en est la quintessence. Vous l’aurez compris, je vous recommande ce voyage en Inde !

Critique de SALAUD, ON T’AIME de Claude Lelouch

Cette dernière réalisation qu’est « Salaud, on t’aime » se rapproche peut-être davantage de « Itinéraire d’un enfant gâté », du moins en ce qu’elle raconte l’histoire d’un homme à l’automne de sa vie, un autre « enfant gâté » qui est peut-être passé à côté de l’essentiel et qui, contrairement au film précité, ne va pas fuir sa famille, mais au contraire tenter de la réunir.

Jacques Kaminsky (Johnny Hallyday) est ainsi un photographe de guerre et père absent, qui s’est plus occupé de son appareil photo (enfin plutôt de son impressionnante collection d’appareils photos) que de ses 4 filles (de 4 mères différentes) nommées Printemps (Irène Jacob), Eté (Pauline Lefèvre), Automne (Sarah Kazemy –révélée par le magnifique « En secret » de Maryam Keshavarz ) et Hiver (Jenna Thiam). Avec l’espoir de les réunir, il décide d’acquérir une maison dans les Alpes dont il tombe amoureux en même temps que de celle qui la lui fait visiter, Nathalie Béranger (Sandrine Bonnaire). Tout va se compliquer encore un peu plus quand son meilleur ami, Frédéric Selman (Eddy Mitchell) va tenter de le réconcilier avec sa famille en leur racontant un terrible mensonge.

Avec « Salaud, on t’aime », Claude Lelouch signe son 44ème film. Les réalisations et les années n’ont pourtant pas entamé la jeunesse et la modernité de son cinéma. Ni la curiosité, l’admiration, la fascination avec lesquelles il regarde et révèle les acteurs. Les acteurs et la vie qu’il scrute et sublime. Dès ce premier plan avec le beau visage buriné de Johnny Hallyday et derrière lui les pages d’un livre (écrit par sa fille) qui se consume, j’étais déjà happée. Et les pages de cet autre livre qui se tournent et montrent et rendent hommage au photographe de guerre qu’est Kaminsky, à tous les photographes de guerre et aux horreurs (et quelques bonheurs) de l’Histoire qu’ils ont immortalisées, souvent au péril de leur vie. Deux livres. Deux faces d’un même homme. Peut-être un peu le double de Claude Lelouch qui fut lui-même photographe de guerre à ses débuts.

Dès les premiers plans du film règne à la fois une atmosphère tranquille et inquiétante à l’image de celle de cette maison gardée par un aigle majestueux, sublime, clairvoyant, là comme une douce menace, comme si tout pouvait basculer d’un instant à l’autre dans le drame ou le thriller. Le cinéma de Claude Lelouch ne rentre dans aucune case, situé à la frontière des genres. Ou si: il rentre dans un genre, celui d’un film de Lelouch, tout simplement. Et c’est ce que j’aime par-dessus tout : celle liberté, cet atypisme que j’ai retrouvés dans ce film. Claude Lelouch est né avec la Nouvelle Vague qui ne l’a jamais reconnu sans doute parce que lui-même n’avait « pas supporté que les auteurs de la Nouvelle Vague aient massacré Clouzot, Morgan, Decoin, Gabin », tous ceux qui lui ont fait aimer le cinéma alors qu’il trouvait le cinéma de la Nouvelle Vague « ennuyeux ». Et tous ceux qui M’ont fait aimer le cinéma.

A l’image de ses autres films, sans doute celui-ci agacera-t-il ses détracteurs pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles il m’a enchantée. Ses citations sur la vie, la mort, l’amour, l’amitié :

– « Un ami c’est quelqu’un qui te connait très bien et qui t’aime quand même »,

-« Qu’est-ce que vous préférez le plus au monde, à part votre appareil photo ? Le juste milieu. L’équilibre. Vous savez comme ces types qui viennent de traverser le Grand Canyon sur un fil. »

C’est d’ailleurs ce qui pourrait définir le cinéma de Lelouch. Et ce film. La vie aussi. Et ce qui les rend si singuliers, palpitants et attachants. Cette impression d’être sur un fil, sur le fil, au bord du précipice.

Comme toujours chez Claude Lelouch, la musique est judicieusement choisie entre le sublime jazz d’Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, la chanson « Les eaux de mars » de Georges Moustaki, ou encore les « Quatre saisons » de Vivaldi repris par les compositeurs du film, le fidèle Francis Lai et Christian Gaubert.

Et puis il y a les acteurs. Ces acteurs que la caméra de Lelouch aime, scrute, sublime, magnifie, révèle, caresse presque. D’abord, Johnny Hallyday qui n’a pas besoin d’en faire des tonnes pour être ce personnage. Son visage et sa prestance racontent déjà une histoire. Il n’a pas besoin d’en faire ou dire beaucoup pour imposer son personnage grâce à sa forte personnalité, un mélange de douceur, de douleur, de force, de fragilité, de liberté, d’humanité, de rudesse et de tendresse. Et pour l’avoir vu (et revu) sur scène, que ce rôle lui ait été attribué me semble une évidence tant il est et joue sur scène et sait capter et captiver l’attention d’un regard. Leconte dans « L’homme du train » (à mon avis le meilleur film avec Johnny Hallyday) avait déjà compris cet énorme potentiel. Johnny Hallyday avait d’ailleurs déjà tourné sous la direction de Claude Lelouch en 1972 pour « L’Aventure c’est l’Aventure » où il jouait son propre rôle aux côtés de Lino Ventura et Jacques Brel. Ce rôle de Kaminsky semble avoir été écrit pour lui et pourtant il n’était initialement pas pressenti pour jouer le rôle principal de « Salaud, on t’aime ». Le plus sidérant est que Lelouch a dû l’imposer: « Aucune chaîne de télévision ne voulait faire un film avec Johnny et moi, aucune assurance n’a voulu nous suivre, les coproducteurs, les distributeurs, tout le monde s’est montré frileux. » Il y a eu Annie Girardot dans « Les Misérables », Jean-Paul Belmondo dans « Itinéraire d’une enfant gâté » Tant d’autres… Il y aura désormais Johnny Hallyday dans « Salaud, on t’aime ». De fortes personnalités qui, plus que d’incarner des rôles, les imprègnent et les révèlent. Les réveillent même.

A ses côtés, il y a Sandrine Bonnaire avec qui il forme un couple évident. Solaire Sandrine Bonnaire avec son sourire lumineux et empathique et dont on comprend qu’il en tombe immédiatement amoureux.

Et puis les 4 « saisons » dont la photographie reflète judicieusement les caractères au premier rang desquelles Jenna Thiam (Hiver Kaminsky), révélation du film à qui sont dévolues les plus belles partitions. Le temps d’un dialogue dans une voiture qui pourrait constituer à elle seule un court-métrage, Lelouch nous montre quel directeur d’acteurs et quel conteur d’histoire il est. Les « seconds » rôles ne sont pas en reste : Isabelle de Hertogh, Rufus, Agnès Soral, Valérie Kaprisky, Jacky Ido, Antoine Duléry…

Enfin, dernier personnage ici (et non des moindres !): la nature, sublime et sublimée elle aussi, à laquelle ce film est aussi un véritable hymne et qui varie subtilement au gré des saisons.

« Chaque nouvelle invention modifie l’écriture cinématographique. Mes gros plans c’est ma dictature, et les plans larges c’est ma démocratie, et pas de plan moyen. » avait-il dit lors du débat succédant à la projection du documentaire « D’un film à l’autre ». Ce nouveau film ne déroge pas à la règle. Une scène de repas est ainsi particulièrement réussie me faisant songer à celles qu’affectionnait Claude Sautet qui lui aussi aimait tant ces scènes mais aussi, comme Lelouch, raconter la vie. Notre vie.

Ce film comme chaque film de Lelouch comporte quelques scènes d’anthologie. Celle pendant laquelle les deux amis Kaminsky/Johnny et Selman/ Eddy refont « Rio Bravo » est un régal. Mais aussi, à l’opposé, ce brusque basculement du film (que je ne vous révélerai évidemment pas) qui m’a bouleversée. Il n’y a que lui pour oser. De même qu’il n’y a que lui pour oser appeler les 4 filles d’un personnage Printemps, Eté, Automne et Hiver. Et ce sont cette liberté presque irrévérencieuse, cette audace, qui me ravissent. Dans la vie. Au cinéma. Dans le cinéma de Lelouch qui en est la quintessence. La quintessence des deux.

Lelouch, dans ce nouveau film coécrit avec Valérie Perrin, raconte la vie, avec tout ce qu’elle comporte de beauté tragique ou de belle cruauté, de douleurs ineffables aussi, ses paradoxes qui la rendent si fragile et précieuse. En quelques plans, ou même en un plan d’une silhouette, il exprime la douleur indicible de l’absence. Mais c’est aussi et avant tout un film magnifique sur l’amitié et ses mensonges parfois nécessaires, sur le le pardon aussi…sans oublier ces « hasards et coïncidences » qu’affectionne le cinéaste. Ce hasard qui « a du talent » à l’image de celui qui en a fait un de ses thèmes de prédilection. Malgré son titre, peut-être son film le plus tendre, aussi.

Je ne sais pas si le cinéma comme « le bonheur, c’est mieux que la vie » mais en tout cas Claude Lelouch fait partie de ceux dont les films nous la font voir en gros plans majestueux, parfois sans fards, avec une redoutablement sublime vérité, et qui nous la font aimer ardemment. Et ce nouveau film porté par des acteurs solaires, un montage ingénieux, une musique judicieuse, une photographie émouvante ne déroge par à la règle. Le juste milieu entre légèreté et gravité. Les fragments de vérité et les fragments de mensonges. La vie et le cinéma.