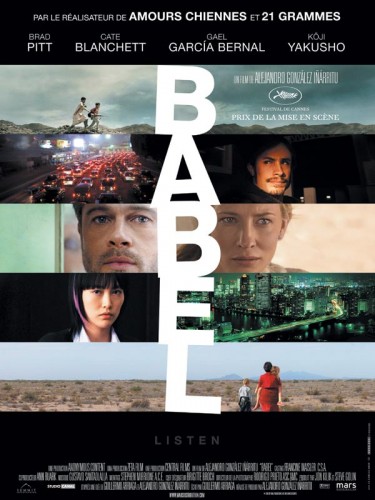

Critique de "Babel" "Babel" d'Alejandro Gonzales Inarritu (prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2006)

En attendant le programme du Festival de Cannes 2013 dont je vous rappelle que vous pourrez le suivre en intégralité sur mes sites http://inthemoodforfilmfestivals.com et http://inthemoodforcannes.com je vous propose un petit flash back sur le film de ce dernier qui avait reçu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2006: "Babel", un de mes plus grands chocs cinématographiques cannois et, pour moi, un chef d'oeuvre. Le film sera projeté ce soir à 20H45 sur Ciné+ Emotion. Voici la critique que j'avais alors publiée:

En plein désert marocain, des enfants jouent avec un fusil que leur père vient d’acheter. Un coup de feu retentit et blesse une touriste américaine dans un bus qui passait sur la route, en contrebas. Les destins de cette femme (Cate Blanchett) et de son mari (Brad Pitt) dont le couple battait de l’aile, les destins des deux enfants responsables du coup de feu, le destin de la nourrice mexicaine des enfants du couple d’Américains, le destin d’une jeune Japonaise, en l’occurrence la fille de l’homme qui a donné le fusil à un Marocain qui l’a revendu au père des deux enfants : ces destins vont tous avoir une influence les uns sur les autres, des destins socialement et géographiquement si éloignés, mais si proches dans l’isolement et dans la douleur.

Rares sont les films que je retourne voir, mais pour Babel vu au Festival de Cannes 2006 où il a obtenu le prix de la mise en scène et celui du jury œcuménique, c’était une vraie nécessité parce que Babel c’est plus qu’un film : une expérience. Ce film choral qui clôt le triptyque du cinéaste après Amours chiennes et 21 grammes fait partie de ces films après lesquels toute parole devient inutile et impossible, de ces films qui expriment tant dans un silence, dans un geste, qu’aucune parole ne pourrait mieux les résumer. De ces films qui vous hypnotisent et vous réveillent. De ces films qui vous aveuglent et vous éclairent. Donc le même choc, la même claque, le même bouleversement, quelques mois après, l’effervescence, la déraison et les excès cannois en moins. Malgré cela.

Si la construction n’avait été qu’un vain exercice de style, qu’un prétexte à une démonstration stylistique ostentatoire, l’exercice aurait été alors particulièrement agaçant mais son intérêt provient justement du fait que cette construction ciselée illustre le propos du cinéaste, qu’elle traduit les vies fragmentées, l’incommunicabilité universelle.

Le montage ne cherche pas à surprendre mais à appuyer le propos, à refléter un monde chaotique, brusque et impatient, des vies désorientées, des destins morcelés. En résulte un film riche, puissant où le spectateur est tenu en haleine du début à la fin, retenant son souffle, un souffle coupé par le basculement probable, soudain, du sublime dans la violence. Du sublime d’une danse à la violence d’un coup de feu. Du sublime d’une main sur une autre, de la blancheur d’un visage à la violence d’une balle perdue et d’une blessure rouge sang. Du sublime du silence et du calme à la violence du basculement dans le bruit, dans la fureur, dans la déraison.

Un film qui nous emmène sur trois continents sans jamais que notre attention ne soit relâchée, qui nous confronte à l’égoïsme, à notre égoïsme, qui nous jette notre aveuglement et notre surdité en pleine figure, ces figures et ces visages qu’il scrute et sublime d’ailleurs, qui nous jette notre indolence en pleine figure, aussi. Un instantané troublant et désorientant de notre époque troublée et désorientée. La scène de la discothèque est ainsi une des plus significatives, qui participe de cette expérience. La jeune Japonaise sourde et muette est aveuglée. Elle noie son désarroi dans ces lumières scintillantes, fascinantes et angoissantes. Des lumières aveuglantes: le paradoxe du monde, encore. Lumières qui nous englobent. Soudain aveuglés et sourds au monde qui nous entoure nous aussi.

Un film qui nous emmène sur trois continents sans jamais que notre attention ne soit relâchée, qui nous confronte à l’égoïsme, à notre égoïsme, qui nous jette notre aveuglement et notre surdité en pleine figure, ces figures et ces visages qu’il scrute et sublime d’ailleurs, qui nous jette notre indolence en pleine figure, aussi. Un instantané troublant et désorientant de notre époque troublée et désorientée. La scène de la discothèque est ainsi une des plus significatives, qui participe de cette expérience. La jeune Japonaise sourde et muette est aveuglée. Elle noie son désarroi dans ces lumières scintillantes, fascinantes et angoissantes. Des lumières aveuglantes: le paradoxe du monde, encore. Lumières qui nous englobent. Soudain aveuglés et sourds au monde qui nous entoure nous aussi.

Le point de départ du film est donc le retentissement d'un coup de feu au Maroc, coup de feu déclenchant une série d'évènements qui ont des conséquences désastreuses ou salvatrices, selon les protagonistes impliqués. Peu à peu le puzzle se reconstitue brillamment, certaines vies se reconstruisent, d’autres sont détruites à jamais.

Jamais il n’a été aussi matériellement facile de communiquer. Jamais la communication n’a été aussi compliquée, Jamais nous n’avons reçu autant d’informations et avons si mal su les décrypter. Jamais un film ne l’a aussi bien traduit. Chaque minute du film illustre cette incompréhension, parfois par un simple arrière plan, par une simple image qui se glisse dans une autre, par un regard qui répond à un autre, par une danse qui en rappelle une autre, du Japon au Mexique, l’une éloignant et l’autre rapprochant.

Virtuosité des raccords aussi : un silence de la Japonaise muette qui répond à un cri de douleur de l’américaine, un ballon de volley qui rappelle une balle de fusil. Un monde qui se fait écho, qui crie, qui vocifère sa peur et sa violence et sa fébrilité, qui appelle à l’aide et qui ne s’entend pas comme la Japonaise n’entend plus, comme nous n’entendons plus à force que notre écoute soit tellement sollicitée, comme nous ne voyons plus à force que tant d’images nous soit transmises, sur un mode analogue, alors qu’elles sont si différentes. Des douleurs, des sons, des solitudes qui se font écho, d’un continent à l’autre, d’une vie à l’autre. Et les cordes de cette guitare qui résonnent comme un cri de douleur et de solitude.

Véritable film gigogne, Babel nous montre un monde paranoïaque, paradoxalement plus ouvert sur l’extérieur fictivement si accessible et finalement plus égocentrique que jamais, monde paradoxalement mondialisé et individualiste. Le montage traduit magistralement cette angoisse, ces tremblements convulsifs d’un monde qui étouffe et balbutie, qui n’a jamais eu autant de moyens de s’exprimer et pour qui les mots deviennent vains. D’ailleurs chaque histoire s’achève par des gestes, des corps enlacés, touchés, touchés enfin. Touchés comme nous le sommes. Les mots n’ont plus aucun sens, les mots de ces langues différentes. Selon la Bible, Babel fut ainsi une célèbre tour construite par une humanité unie pour atteindre le paradis. Cette entreprise provoqua la colère de Dieu, qui pour les séparer, fit parler à chacun des hommes impliqués une langue différente, mettant ainsi fin au projet et répandant sur la Terre un peuple désorienté et incapable de communiquer.

C’est aussi un film de contrastes. Contrastes entre douleur et grâce, ou plutôt la grâce puis si subitement la douleur, puis la grâce à nouveau, parfois. Un coup de feu retentit et tout bascule. Le coup de feu du début ou celui en pleine liesse du mariage. Grâce si éphémère, si fragile, comme celle de l’innocence de ces enfants qu’ils soient japonais, américains, marocains, ou mexicains. Contrastes entre le rouge des vêtements de la femme mexicaine et les couleurs ocres du désert. Contrastes entres les lignes verticales de Tokyo et l’horizontalité du désert. Contrastes entre un jeu d’enfants et ses conséquences dramatiques. Contraste entre le corps dénudé et la ville habillée de lumière. Contraste entre le désert et la ville. Contrastes de la solitude dans le désert et de la foule de Tokyo. Contrastes de la foule et de la solitude dans la foule. Contrastes entre « toutes les télévisions [qui] en parlent » et ces cris qui s’évanouissent dans le désert. Contrastes d’un côté et de l’autre de la frontière. Contrastes d’un monde qui s’ouvre à la communication et se ferme à l’autre. Contrastes d’un monde surinformé mais incompréhensible, contrastes d’un monde qui voit sans regarder, qui interprète sans savoir ou comment, par le prisme du regard d’un monde apeuré, un jeu d’enfants devient l’acte terroriste de fondamentalistes ou comment ils estiment savoir de là-bas ce qu’ils ne comprennent pas ici.

C’est aussi un film de contrastes. Contrastes entre douleur et grâce, ou plutôt la grâce puis si subitement la douleur, puis la grâce à nouveau, parfois. Un coup de feu retentit et tout bascule. Le coup de feu du début ou celui en pleine liesse du mariage. Grâce si éphémère, si fragile, comme celle de l’innocence de ces enfants qu’ils soient japonais, américains, marocains, ou mexicains. Contrastes entre le rouge des vêtements de la femme mexicaine et les couleurs ocres du désert. Contrastes entres les lignes verticales de Tokyo et l’horizontalité du désert. Contrastes entre un jeu d’enfants et ses conséquences dramatiques. Contraste entre le corps dénudé et la ville habillée de lumière. Contraste entre le désert et la ville. Contrastes de la solitude dans le désert et de la foule de Tokyo. Contrastes de la foule et de la solitude dans la foule. Contrastes entre « toutes les télévisions [qui] en parlent » et ces cris qui s’évanouissent dans le désert. Contrastes d’un côté et de l’autre de la frontière. Contrastes d’un monde qui s’ouvre à la communication et se ferme à l’autre. Contrastes d’un monde surinformé mais incompréhensible, contrastes d’un monde qui voit sans regarder, qui interprète sans savoir ou comment, par le prisme du regard d’un monde apeuré, un jeu d’enfants devient l’acte terroriste de fondamentalistes ou comment ils estiment savoir de là-bas ce qu’ils ne comprennent pas ici.

Mais toutes ces dissociations et ces contrastes ne sont finalement là que pour mieux rapprocher. Contrastes de ces hommes qui parlent des langues différentes mais se comprennent d’un geste, d’une photo échangée (même si un billet méprisant, méprisable les séparera, à nouveau). Contrastes de ces êtres soudainement plongés dans la solitude qui leur permet finalement de se retrouver. Mais surtout, surtout, malgré les langues : la même violence, la même solitude, la même incommunicabilité, la même fébrilité, le même rouge et la même blancheur, la même magnificence et menace de la nuit au-dessus des villes, la même innocence meurtrie, le même sentiment d’oppression dans la foule et dans le désert.

Mais toutes ces dissociations et ces contrastes ne sont finalement là que pour mieux rapprocher. Contrastes de ces hommes qui parlent des langues différentes mais se comprennent d’un geste, d’une photo échangée (même si un billet méprisant, méprisable les séparera, à nouveau). Contrastes de ces êtres soudainement plongés dans la solitude qui leur permet finalement de se retrouver. Mais surtout, surtout, malgré les langues : la même violence, la même solitude, la même incommunicabilité, la même fébrilité, le même rouge et la même blancheur, la même magnificence et menace de la nuit au-dessus des villes, la même innocence meurtrie, le même sentiment d’oppression dans la foule et dans le désert.

Loin d’être une démonstration stylistique, malgré sa virtuosité scénaristique et de mise en scène Babel est donc un édifice magistral tout entier au service d’un propos qui parvient à nous transmettre l’émotion que ses personnages réapprennent. Notons que malgré la pluralité de lieux, de langues, d'acteurs (professionnels mais souvent aussi non professionnels), par le talent de son metteur en scène, Babel ne perd jamais sa cohérence qui surgit, flagrante, bouleversante, évidente, au dénouement.

La mise en scène est volontairement déstructurée pour refléter ce monde qu'il met en scène, un monde qui s'égare,  et qui, au moindre geste , à la moindre seconde, au moindre soupçon, peut basculer dans la violence irraisonnée, un monde qui n'a jamais communiqué aussi vite et mal, un monde que l'on prend en pleine face, fascinés et horrifiés à la fois, un monde brillamment ausculté, décrit, par des cris et des silences aussi ; un monde qui nous aveugle, nous assourdit, un monde de différences si semblables, un monde d’après 11 septembre.

et qui, au moindre geste , à la moindre seconde, au moindre soupçon, peut basculer dans la violence irraisonnée, un monde qui n'a jamais communiqué aussi vite et mal, un monde que l'on prend en pleine face, fascinés et horrifiés à la fois, un monde brillamment ausculté, décrit, par des cris et des silences aussi ; un monde qui nous aveugle, nous assourdit, un monde de différences si semblables, un monde d’après 11 septembre.

Babel est un film douloureux et clairvoyant, intense, empreint de la fébrilité du monde qu’il parcourt et dépeint de sa lumière blafarde puis rougeoyante puis nocturne. Un film magnifique et éprouvant dont la mise en scène vertigineuse nous emporte dans sa frénésie d’images, de sons, de violences, de jugements hâtifs, et nous laisse avec ses silences, dans le silence d’un monde si bruyant. Le silence après le bruit, malgré le bruit, le silence de l’harmonie retrouvée, l’harmonie éphémère car il suffirait qu’un coup de feu retentisse pour que tout bascule, à nouveau. La beauté et la douleur pareillement indicibles. Babel, tour de beauté et de douleur. Le silence avant les applaudissements, retentissants, mérités. Si le propre de l’Art c’est de refléter son époque et de l’éclairer, aussi sombre soit-elle, alors Babel est un chef d’œuvre. Une expérience dont on ne peut ressortir indemne ! Mais silencieux, forcément.