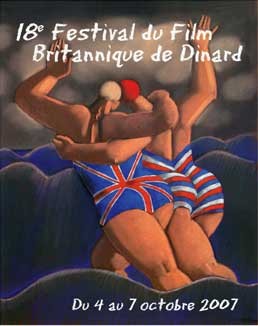

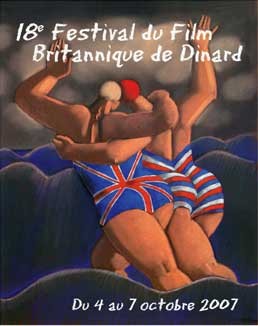

L’affiche de ce Festival 2007 signée Mariano Otero, où deux baigneuses arborant pour maillot, l’une le drapeau britannique, l’autre le drapeau français, s’élancent dans la mer dans un geste complice et symétrique rappelle à la fois les Baigneuses de Picasso et la générosité des formes des personnages de Botero. Une affiche à l’image de ce festival : généreux et célébrant allègrement l’entente cordiale des deux pays.

L’affiche de ce Festival 2007 signée Mariano Otero, où deux baigneuses arborant pour maillot, l’une le drapeau britannique, l’autre le drapeau français, s’élancent dans la mer dans un geste complice et symétrique rappelle à la fois les Baigneuses de Picasso et la générosité des formes des personnages de Botero. Une affiche à l’image de ce festival : généreux et célébrant allègrement l’entente cordiale des deux pays.

Quelques jours après la clôture du festival, après ces trois jours de festival, 259200 secondes, et après que quelques heures de pellicules aient défilé sous mes yeux avides, toujours autant, de découvertes cinématographiques, restent seulement les beaux moments, de vie et de cinéma, les impressions marquantes, à la manière d’un film de David Lynch, mêlant images floues, couleurs, impressions sonores parcellaires et déstructurées.

Quelles couleurs alors ?

Gris d’abord : le gris du quartier dans lequel vivent Angie et Rose, les deux « héroïnes » du film d’ouverture « It’s a free world… » de Ken Loach qui, renvoyées d’une agence de recrutement, décident de créer une agence pour immigrés, parfois clandestins.

Noir aussi. Comme la noirceur du dessein des deux jeunes femmes, comme la noirceur du destin de ceux qu’elles exploitent. Ken Loach annonce d’emblée la couleur avec ce titre ironique, voire cynique, à l’image des prénoms des deux jeunes femmes, en trompe l’œil. Rose. Et Angie. Angie et son visage d’ange blond. Angie qui apparaît d’abord comme une victime ; Angie affamée de revanche sociale dont le fils, d’abord absent puis hors champ puis présent, mais si peu, semble n’être qu’un prétexte. Elle incarne un personnage rigide, calculateur, froid, sans scrupules. La morale n’est pas sauve, et c’est tant mieux : Ken Loach, par le prisme de ce personnage ambivalent d’ange démoniaque, vêtu de noir, qui exploite l’autre pour de fallacieuses raisons, dénonce une réalité sociale contemporaine, encore une fois, avec plus d’efficacité que n’importe quel discours politique. Il a encore frappé. Très fort. Un film dont on ressort bousculés. Par ce monde libre qui engendre une autre sorte d'enfermement, bien plus insidieux et invisible. Sortie en France: le 2 janvier 2008.

Noir comme le court métrage « A neutral corner » de Emily Greenwood qui a reçu le prix Kodak et qui nous embarque pour un voyage sensoriel dans l’au-delà, avec une habile déconstruction entre l’image et le son, l’univers sonore nous transportant dans un hôpital, dans les pensées suppliantes d’un mourant, l’univers visuel nous confrontant à une réalité sombre, presque abstraite, à un visage ressemblant de plus en plus à celui de la mort, et à son train d’enfer.

Blanc comme la Toundra Arctique de « Free north » de Asif Kapadia (Hitchcock d’or à Dinard, en 2001, pour « The Warrior ») qui nous emmène avec Saiva et sa fille adoptive Anja dans un Nord lointain et hostile, inhumain, éloigné de toute civilisation. Saïva est la seule survivante d’une tribu d’autochtones décimée par une troupe de soldats aux airs et méthodes de nazis. Un jour, Saïva trouve un homme évanoui et blessé. Malgré ses craintes, elle le ramène avec elle et avec lui, c’est la civilisation, l’humanité, la réalité qui s’immiscent dans leur quotidienneté blanche, à la fois irréelle et routinière et sombre, sans lueur d’avenir ni d’espoir. Commence alors un huis-clos paradoxalement étouffant dans ces espaces vierges et menaçants à perte de vue. L’Enfer c’est cet autre qui le ramène avec lui. La vie aussi. La tension monte peu à peu et l’un des premiers plans d’un chien tué méthodiquement par la lame tranchante de Saïva (terrifiante et fascinante Michelle Yeoh), les regards glacés et déterminés qu’elle jette annoncent un dénouement fatal. Cet autre va amener avec lui le désir, la jalousie. L’humanité et ses passions, ses travers aussi. Les mots sont distribués avec parcimonie. Les regards sont lourds de sens. Il y a forcément quelqu’un de trop. C’est le surgissement brusque de la folie du désir, de l’amour, de la possession dans un univers qui en était dépourvu. Les réactions sont condamnées à être animales dans un univers où on ne vit pas mais survit et quand l’humanité surgit ces êtres presque déshumanisés sont prêts à tout pour la sauvegarder, la frôler, l’enlacer, y compris céder à une brutalité animale, à voler une âme, quitte à y perdre la sienne. Le caractère intemporel de cette fable obscure, sous le sceau de la malédiction, dans les paysages d’une beauté tragique et inquiétante, la rend d’autant plus dérangeante et troublante, voire choquante dans son dénouement. Far north est un film radical dans plusieurs aspects qui nous dépeint un monde où on tue pour vivre, un monde ici et ailleurs, avant et maintenant, aujourd’hui et demain. Métaphore sur la folie des hommes engendrée par le totalitarisme, volontairement ou non, Far north pourrait justifier, peut-être malgré lui, la vengeance, la violence qui engendre la violence. Malgré ce bémol, cela demeure un film signé par un cinéaste avec un véritable univers à la fois répugnant et fascinant, sans concessions, avec un parti pris radical, courageux dans le fond comme dans les conditions de tournage (en grande partie au Spitzbergen…il fallait quand même le faire). Un film qui, quoiqu’il arrive, ne vous laissera pas de glace...et vous glacera probablement le sang.

Rouge aussi alors comme la blancheur enneigée entachée de sang, un rouge violent et vif comme l’univers qui l’a engendré.

Rouge des tissus aussi, vert des feuillages : les couleurs du Bangladesh natal qu’une jeune femme, dans « Rendez-vous à Brick Lane » de Sarah Gavron, doit quitter pour un mariage arrangé à Londres. La poésie chatoyante des images nous captive dès les premières minutes du film et nous entraînent dans un univers impressionniste dont, comme l’héroïne, nous aurions aimé ne pas sortir. Le contraste est d’autant plus brutal avec l’arrivée à Londres, dans un quartier de maisons semblables, grises, ternes. Elle enjolive ce passé dans un ailleurs idéalisé malgré le suicide de sa mère d’ailleurs habilement mis en scène par un hiatus entre les couleurs, le son et le tragique de l'évènement, sa mère qui ne supportait plus cette vie. A Londres, elle tombe amoureuse d’un jeune homme, d’un symbole, aussi, surtout, celui de l’intégration (le jeune homme porte au départ des signes ostensibles du matérialisme occidental etc) parce que elle « voulait se sentir chez elle ». Mais dans le monde d’après 11 septembre devenu paranoïaque et fou, les certitudes s’ébranlent, et les yeux de la jeune femme s’ouvrent sur ses désirs profonds et la voie du bonheur. Avec les tours ce sont ses rêves qui s’écroulent, la réalité qui lui explose en pleine face et qui lui permet enfin de se révéler, d’oser dire qui elle est. Malgré certains revirements de situations abruptes, se dégage de ce film un charme poétique et un optimisme final empreint de réalisme et dénué de la mièvrerie qu’on aurait pu redouter. Les couleurs vives de ce pays remémoré comme enchanteur, la voix intérieure de ce personnage attachant contribuent au charme de ce film. Et puis cette blancheur finale. La blancheur (re)trouvée qui contraste avec les couleurs vives de son pays d’origine, peut-être aussi surtout de son imaginaire. Une nouvelle naissance. Une nouvelle vie qu’elle accepte, affrontant, acceptant la réalité qu’elle choisit enfin.

« Brick Lane » a reçu le prix Première du public des mains de Sophie Guillemin. En recevant son prix, la réalisatrice, Sarah Gavron, a expliqué qu’avec ce film elle voulait « toucher le public le plus vaste », « franchir les barrières des cultures, de pays » en prenant un « réel risque qu’il ne soit jamais montré », que certains même « tenaient à ce qu’il ne soit jamais montré ». « Brick Lane » s’est également vu décerner le prix du meilleur scénario.

Noirs comme les couleurs guerrières qu’ Hallam Foe peint sur son visage, le Hitchcock d’or de cette édition 2007. Le film de David MacKenzie est centré sur un adolescent (interprété par Jamie Bell, l’interprète de Billy Elliot qui avait d’ailleurs aussi reçu le Hitchcock d’or à Dinard) perturbé par la mort de sa mère, dont il tient responsable sa belle-mère, un adolescent qui a pour exutoire à sa détresse et pour manie d’espionner les gens. Il va s’éprendre du sosie de sa mère croisé dans la rue, et une relation quasiment incestueuse, en tout cas ambiguë, va s’instaurer entre eux. On aurait aimé connaître les raisons de ce prix. Josiane Balasko, la présidente de ce jury 2007, n’en a malheureusement pas dit un mot lors de la clôture. C'est probablement le coeur qui a parlé... J’avoue être restée hermétique à ce film dont les motivations des personnages, dont les situations abracadabrantesques et les failles scénaristiques créent une distance avec le spectateur, dont le seul mérite est d’évoquer la veuve et l’orphelin et de nous faire passer de l’antipathie (relative) à l’empathie (relative) pour ce personnage étrange et perdu.

« Hallam Foe » a également reçu le prix du meilleur directeur de la photographie.

Rouge comme la flamme de la passion de Jane Austen dans le film "Becoming Jane" de Julian Jarrold qui retrace les débuts de l’auteure à une époque où, dans la société britannique, les femmes ne servaient qu'à faire des mariages, si possible avec de riches héritiers. Passion pour l’écriture qu’elle accomplit en un geste presque sensuel, drapée dans sa robe rouge, passion pour un Irlandais qui lui fit défier les conventions de l’époque, des conventions qui apparaissent aujourd’hui surannées et contribuent à créer un film dont la forme, policée, est à l’image du fond. Comme tout écrivain qui se respecte, Jane Austen s’est inspirée de son existence, et le résultat donne donc un mélange de « Raison et sentiments » et « Orgueil et préjugés » et une sensation de déjà vu. Reste le charme de James MacAvoy et Anne Hathaway qui rendent cette histoire romantique crédible et un peu plus actuelle et , quand même, agréable à suivre.

Et puis des sons, quels sons alors ?

Les voix comme des complaintes mélancoliques des deux acteurs principaux de « Once » de John Carney, un film dans lequel la musique cristallise les sentiments des deux personnages principaux (interprétés par Glen Hansard et Marketa Irglova, dont les voix sont aussi justes que leur jeu), un film où la musique prend le pas sur les paroles et le scénario, mais qu’importe, ce film agit comme un argumentaire mélodieux et irréfutable, et nous conquiert progressivement pour nous charmer totalement lors de sa dernière scène. Le cœur l’emporte sur la raison, là encore, sa sincérité, sa « passion et son courage » pour reprendre les mots de Josiane Balasko lors de la clôture lorsqu’elle leur a remis une « mention spéciale » (tout en précisant qu’elle n’avait rien à leur offrir si ce n’était l’« amitié et l'admiration » du jury, cette mention spéciale créée pour l’occasion étant avant tout honorifique, et venant à point nommé pour ce film musical inclassable) l’emportant finalement sur ses faiblesses cinématographiques. Avant la projection, le toujours discret, passionné et dynamique directeur du festival, Hussam Hindi, nous avait prévenus : après la projection nous serions enfermés dans la salle pour une surprise, déplorant malicieusement l’absence de l’équipe pour présenter le film. A peine la projection terminée, des notes de musique s’élèvent dans un silence recueilli et admiratif. Mes deux voisines, que je n’ai pas la malchance de connaître, donneuses de leçon, ayant bavardé pendant tout le début du film, après avoir ponctué de leurs soupirs de lassitude la projection, de désabusés « et en plus ça marche » au regard de l’enthousiasme qui s’empare peu à peu du public faisant bientôt ressembler la salle de cinéma à une salle de concert et se terminant par une ovation mémorable, exhibant leur cynisme et leur indifférence comme une médaille, méprisant l’émotion des autres qui n’ont probablement pas compris ce qu’elles ont visiblement compris. Je me laisse emporter par mes émotions, par ce petit moment de magie fugace et délectable, faisant fi des sarcasmes de mes clairvoyantes voisines, me glorifiant de leur mépris, de leur pseudo snobisme intellectuel, heureuse de n’être pas encore imperméable aux choix du cœur, et d’écouter parfois plus les sentiments que la raison, toute cinématographique soit-elle. A voir prochainement : ma vidéo du « concert » sur dailymotion. Le lien vous sera indiqué ici.

Les voix comme des complaintes mélancoliques des deux acteurs principaux de « Once » de John Carney, un film dans lequel la musique cristallise les sentiments des deux personnages principaux (interprétés par Glen Hansard et Marketa Irglova, dont les voix sont aussi justes que leur jeu), un film où la musique prend le pas sur les paroles et le scénario, mais qu’importe, ce film agit comme un argumentaire mélodieux et irréfutable, et nous conquiert progressivement pour nous charmer totalement lors de sa dernière scène. Le cœur l’emporte sur la raison, là encore, sa sincérité, sa « passion et son courage » pour reprendre les mots de Josiane Balasko lors de la clôture lorsqu’elle leur a remis une « mention spéciale » (tout en précisant qu’elle n’avait rien à leur offrir si ce n’était l’« amitié et l'admiration » du jury, cette mention spéciale créée pour l’occasion étant avant tout honorifique, et venant à point nommé pour ce film musical inclassable) l’emportant finalement sur ses faiblesses cinématographiques. Avant la projection, le toujours discret, passionné et dynamique directeur du festival, Hussam Hindi, nous avait prévenus : après la projection nous serions enfermés dans la salle pour une surprise, déplorant malicieusement l’absence de l’équipe pour présenter le film. A peine la projection terminée, des notes de musique s’élèvent dans un silence recueilli et admiratif. Mes deux voisines, que je n’ai pas la malchance de connaître, donneuses de leçon, ayant bavardé pendant tout le début du film, après avoir ponctué de leurs soupirs de lassitude la projection, de désabusés « et en plus ça marche » au regard de l’enthousiasme qui s’empare peu à peu du public faisant bientôt ressembler la salle de cinéma à une salle de concert et se terminant par une ovation mémorable, exhibant leur cynisme et leur indifférence comme une médaille, méprisant l’émotion des autres qui n’ont probablement pas compris ce qu’elles ont visiblement compris. Je me laisse emporter par mes émotions, par ce petit moment de magie fugace et délectable, faisant fi des sarcasmes de mes clairvoyantes voisines, me glorifiant de leur mépris, de leur pseudo snobisme intellectuel, heureuse de n’être pas encore imperméable aux choix du cœur, et d’écouter parfois plus les sentiments que la raison, toute cinématographique soit-elle. A voir prochainement : ma vidéo du « concert » sur dailymotion. Le lien vous sera indiqué ici.

D’autres impressions encore, de plus en plus floues. Le long plan séquence sur la plage de Dunkerque de "The Atonement" (l' Expiation en français qui sortira sous le tire "Reviens-moi", plus attractif sans doute...mais moins intéressant au regard de ce qui constitue l'intérêt principal du film) de Joe Wright, un mélo comme on n’en fait plus dont la seconde partie ne tient malheureusement pas les promesses de la première, romanesque à souhait, d’une incandescence réjouissante, dont le souffle épique et entraînant ne tient malheureusement pas la longueur. Un film sur un amour contrarié, sur les rapports troublants entre art et vérité, dont la forme épouse intelligemment le fond.

D’autres impressions encore, de plus en plus floues. Le long plan séquence sur la plage de Dunkerque de "The Atonement" (l' Expiation en français qui sortira sous le tire "Reviens-moi", plus attractif sans doute...mais moins intéressant au regard de ce qui constitue l'intérêt principal du film) de Joe Wright, un mélo comme on n’en fait plus dont la seconde partie ne tient malheureusement pas les promesses de la première, romanesque à souhait, d’une incandescence réjouissante, dont le souffle épique et entraînant ne tient malheureusement pas la longueur. Un film sur un amour contrarié, sur les rapports troublants entre art et vérité, dont la forme épouse intelligemment le fond.

Et puis le film de clôture, parce qu’il le faut bien, toujours, un jour ou l’autre : une adaptation d’Agatha Christie, « L’heure zéro » signée Pascal Thomas qui ne nous évade pas tout à fait de la réalité puisque ce film se déroule à Dinard dans une vieille demeure, la Pointe aux Mouettes, un Dinard menaçant (pas suffisamment) et intemporel où se retrouve toute la famille Neuville, dans une atmosphère électrique, avec à la clef une mort inéluctable puisqu’on est chez Agatha Christie, et le meurtrier le plus improbable, puisqu’on est chez Agatha Christie. Avec ce film Pascal Thomas s’amuse : avec les temporalités et les époques dont il brouille astucieusement les repères. Avec le ton du film, celui de la farce qui sied finalement à une adaptation d’Agathie Christie, qui, de Miss Marple à Hercule Poirot, affectionne le second degré, l’autodérision, le décalage. Laura Smet en épouse déjantée, Melvil Poupaud en mari écartelé entre deux femmes aussi étranges l'une que l'autre, Alessandra Martines en gouvernante, et Danielle Darrieux en vieille dame indigne sont assez réjouissants, suffisamment pour se laisser prendre au jeu de ce qu’il ne faut pas prendre pour davantage que ce qu'il aspire visiblement à être : une farce ludique, prétexte à des numéros d’acteurs, où le second degré prime sur la résolution du crime.

Dernière couleur. Le bleu. Bleu à l’âme de fin de festival. Trois couleurs: bleu, aussi. L’envie de revoir ce film de Kieslowski et sa lumière cristalline, sa musique salvatrice qui libèrent peu à peu de l’emprise de la douleur… Un autre film nous attend toujours quelque part. Le cinéma est une histoire sans fin (mais si).

Dernier son. Celui de la mer. Bleue elle aussi, évidemment, bleu argentée même. Profiter des dernières heures du festival, premières heures automnales au parfum pourtant encore estival, pour m’y ressourcer. La mer réconfortante avec le roulement répétitif et la mélopée lénifiante de ses vagues qui meurent sur le sable et renaissent aussitôt. Mer mortelle et immortelle. Comme un éternel recommencement. A l’année prochaine Dinard donc, pour un autre recommencement, pour la 19ème édition d’un festival de plus en plus majeur, à la sélection toujours aussi réjouissante, à l’enthousiasme intact malgré le nombre des années et la notoriété grandissante. C’est la marque des grands : rester soi-même, malgré tout. Restez vous-même et surtout ne changez rien!

Palmarès du 18 ème Festival du Film Britannique de Dinard:

Le jury du 18ème Festival du Film Britannique de Dinard

Le grand prix est attribué par le jury à :

Hallam Foe de David Mackenzie

Le prix se compose d'une aide à la distribution et d'un soutien direct au réalisateur.

Il contient également :

Le prix LTC qui offre le développement d'une copie série du film primé (ou du prochain film du vainqueur si ce dernier à été développé dans un autre laboratoire).

Le prix LVT qui offre le sous titrage du film primé par le Jury ( ou du prochain film du vainquer si celui-ci est déja sous-titré).

Le prix Ciné Cinéma qui offre une campagne de promotion sur ses antennes lors de sa sortie en salle.

Une mention spéciale est attribuée par le jury à :

Once de John Carney

Le trophée Hitchcock blanc, Kodak limited

Le trophée Hitchcock blanc, Kodak limited, récompensant le meilleur directeur de la photo, décerné par le jury, est attribué à :

Hallam Foe de David MacKenzie

(Kodak y ajoutant un prix spécial (pellicule pour le prochain film du directeur).

Le trophée Grand Marnier Lapostolle

Le trophée Grand Marnier Lapostolle pour le prix du meilleur scénario, décerné par le jury, à été attribué à :

Rendez Vous à Brick Lane de Sarah Gavron

Le trophée Hitchcock d'Argent

Le trophée Hitchcock d'Argent, prix du public, décerné par les spectateurs, a été attribué à :

Rendez Vous à Brick Lane de Sarah Gavron

Le trophée Hitchcock de bronze

Le trophée Hitchcock de bronze, décerné par l'association "la règle du Jeu" est attribué à :

Garage de Lenny Abrahamson

Ce prix permet une distribution dans 40 salles du Grand ouest.

Le prix Entente Cordiale

Le prix Entente Cordiale du British Council a été attribué au court métrage :

Friends Forever de Marçal Forès

Le prix d'une valeur de 1500 euros récompense le Meilleur Film de fin d'études issu de la compétition Femis/ NFTS

Sylvie Mallet, la Présidente du Festival avec Josiane Balasko, présidente du jury 2007 et Marie-José Nat, présidente du festival 2007.

Sandra.M

4.Candide-Voltaire (le plus « sage » conte philosophique)

4.Candide-Voltaire (le plus « sage » conte philosophique) sans aucun doute mériterait de figurer dans ce classement, ce sont en tout cas ceux que j’ai lus le plus tôt et le plus relus. Finalement les plus contemporains, intemporels, multiples, à la fois romanesques et si réalistes. Et puis évidemment les incomparables descriptions balzaciennes qui nous plongent dans les moindres frémissements des âmes et des lieux qui les reflètent. Il y aurait tant à dire qu’un blog entier n’y suffirait pas !:-))

sans aucun doute mériterait de figurer dans ce classement, ce sont en tout cas ceux que j’ai lus le plus tôt et le plus relus. Finalement les plus contemporains, intemporels, multiples, à la fois romanesques et si réalistes. Et puis évidemment les incomparables descriptions balzaciennes qui nous plongent dans les moindres frémissements des âmes et des lieux qui les reflètent. Il y aurait tant à dire qu’un blog entier n’y suffirait pas !:-))

23. Les Misérables -Victor Hugo ( l’un des plus beaux souvenirs de mes études, le roman le plus clairvoyant aussi )

23. Les Misérables -Victor Hugo ( l’un des plus beaux souvenirs de mes études, le roman le plus clairvoyant aussi )

D’autres impressions encore, de plus en plus floues. Le long plan séquence sur la plage de Dunkerque de "The Atonement" (l' Expiation en français qui sortira sous le tire "Reviens-moi", plus attractif sans doute...mais moins intéressant au regard de ce qui constitue l'intérêt principal du film) de Joe Wright, un mélo comme on n’en fait plus dont la seconde partie ne tient malheureusement pas les promesses de la première, romanesque à souhait, d’une incandescence réjouissante, dont le souffle épique et entraînant ne tient malheureusement pas la longueur. Un film sur un amour contrarié, sur les rapports troublants entre art et vérité, dont la forme épouse intelligemment le fond.

D’autres impressions encore, de plus en plus floues. Le long plan séquence sur la plage de Dunkerque de "The Atonement" (l' Expiation en français qui sortira sous le tire "Reviens-moi", plus attractif sans doute...mais moins intéressant au regard de ce qui constitue l'intérêt principal du film) de Joe Wright, un mélo comme on n’en fait plus dont la seconde partie ne tient malheureusement pas les promesses de la première, romanesque à souhait, d’une incandescence réjouissante, dont le souffle épique et entraînant ne tient malheureusement pas la longueur. Un film sur un amour contrarié, sur les rapports troublants entre art et vérité, dont la forme épouse intelligemment le fond.

Cette semaine, « in the mood for news », le bulletin d’informations cinématographiques de “In the mood for cinema” sera entièrement consacré à "L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford » d’Andrew Dominik, indéniablement le film de la semaine et peut-être de l’année, présenté en avant-première au Festival du Cinéma Américain de Deauville 2007 où il a créé l’évènement et divisé le public, les uns criant au chef d’œuvre, les autres, s’ennuyant et partant avant la fin du film, aveugles ou insensibles à sa beauté sidérante et ensorcelante.

Cette semaine, « in the mood for news », le bulletin d’informations cinématographiques de “In the mood for cinema” sera entièrement consacré à "L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford » d’Andrew Dominik, indéniablement le film de la semaine et peut-être de l’année, présenté en avant-première au Festival du Cinéma Américain de Deauville 2007 où il a créé l’évènement et divisé le public, les uns criant au chef d’œuvre, les autres, s’ennuyant et partant avant la fin du film, aveugles ou insensibles à sa beauté sidérante et ensorcelante.

L’ambiguïté du personnage de Maxime parcourt et enrichit tout le film : Maxime qui exhibe son corps, qui nie presque sa judaïté, qui fera dire à son père sur le ton de l’humour, certes, qu’il a un fils antisémite, à qui dans son roman Philippe Grimbert attribue des « ambitions de dandy ». L’ambiguïté est encore accrue quand il tombe amoureux de Tania : une femme blonde aux yeux bleus, sportive comme lui, et ce qui n’arrange rien, sa belle sœur, dont il tombe amoureux, pour couronner le tout, le jour de son mariage. Tania, si différente de sa femme, Hannah (Ludivive Sagnier), la timide, la mère parfaite, plus mère que femme dans le regard de Maxime, dans son regard hypnotisé par Tania, son double, celle qui lui ressemble tellement. Hanah : celle pour qui Maxime est pourtant tout. Et qui le signifiera tragiquement.

L’ambiguïté du personnage de Maxime parcourt et enrichit tout le film : Maxime qui exhibe son corps, qui nie presque sa judaïté, qui fera dire à son père sur le ton de l’humour, certes, qu’il a un fils antisémite, à qui dans son roman Philippe Grimbert attribue des « ambitions de dandy ». L’ambiguïté est encore accrue quand il tombe amoureux de Tania : une femme blonde aux yeux bleus, sportive comme lui, et ce qui n’arrange rien, sa belle sœur, dont il tombe amoureux, pour couronner le tout, le jour de son mariage. Tania, si différente de sa femme, Hannah (Ludivive Sagnier), la timide, la mère parfaite, plus mère que femme dans le regard de Maxime, dans son regard hypnotisé par Tania, son double, celle qui lui ressemble tellement. Hanah : celle pour qui Maxime est pourtant tout. Et qui le signifiera tragiquement. Passé et présent se répondent constamment en un vibrant écho. L’entrelacement de temporalités rendait d’ailleurs le roman quasiment inadaptable, selon les propres propos de Philippe Grimbert. Claude Miller y est pourtant admirablement parvenu. Echo entre le passé et le présent donc, Echo c’est aussi le nom du chien dans le roman. Celui dont la mort accidentelle fera ressurgir le passé, cette douleur ineffable intériorisée pendant tant d’années. Maxime s’effondre alors sur la mort de son chien alors qu’il avait surmonté les autres. Il s’effondre, enfin abattu par le silence meurtrier, le poids du secret et de la culpabilité.

Passé et présent se répondent constamment en un vibrant écho. L’entrelacement de temporalités rendait d’ailleurs le roman quasiment inadaptable, selon les propres propos de Philippe Grimbert. Claude Miller y est pourtant admirablement parvenu. Echo entre le passé et le présent donc, Echo c’est aussi le nom du chien dans le roman. Celui dont la mort accidentelle fera ressurgir le passé, cette douleur ineffable intériorisée pendant tant d’années. Maxime s’effondre alors sur la mort de son chien alors qu’il avait surmonté les autres. Il s’effondre, enfin abattu par le silence meurtrier, le poids du secret et de la culpabilité.