La sélection officielle du 70ème Festival de Cannes commentée

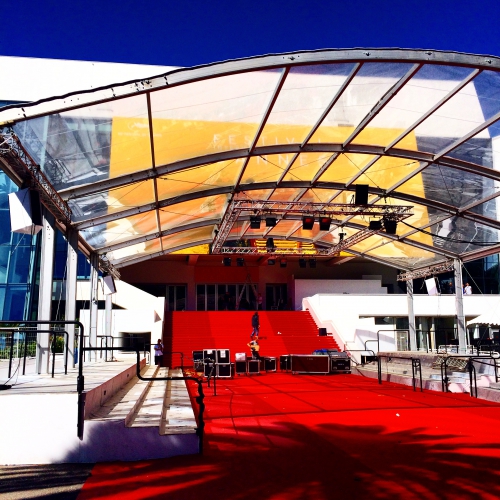

Hier matin avait lieu la conférence de presse du Festival de Cannes 2017 lors de laquelle a été annoncée la sélection officielle, comme chaque année un évènement très attendu des cinéphiles et festivaliers, a fortiori cette année puisque le festival célèbrera ses 70 ans. J’ai du mal à croire qu’il s’agira déjà de mon 17ème Festival de Cannes depuis ma première participation grâce au prix de la jeunesse en 2001. Je me souviens encore de mon émotion indicible lorsque j’étais entrée dans le Grand Théâtre Lumière la première fois. Depuis, à Cannes, tant d’autres émotions, tant de souvenirs inénarrables, tant d'incroyables découvertes cinématographiques. Je me souviens encore des mémorables festivités du 60ème et du 65ème…

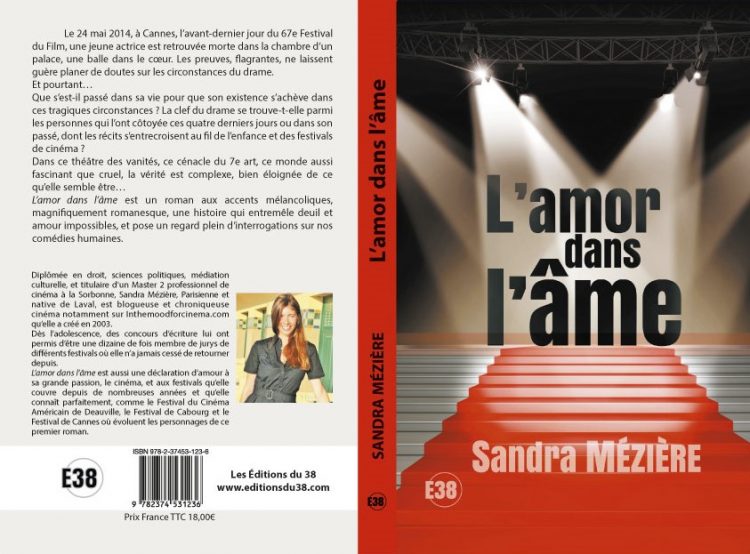

Vous pourrez ainsi me suivre en direct du festival sur mes blogs Inthemoodforcinema.com et Inthemoodforfilmfestivals.com et bien sûr sur mon blog consacré au festival Inthemoodforcannes.com sur lequel vous pourrez d’ores et déjà trouver de nombreuses informations sur le festival. Vous pourrez aussi me suivre en direct du festival sur mes réseaux sociaux : twitter (@Sandra_Meziere /@moodforcannes), instagram (@sandra_meziere), et sur la page Facebook Inthemoodforcannes.com (http://facebook.com/inthemoodforcannes.com). Vous pouvez aussi d’ores et déjà plonger dans l’atmosphère du festival avec mon premier roman « L’amor dans l’âme » publié aux Editions du 38 et dont l’intrigue se déroule dans le cadre du Festival de Cannes et mon recueil de 16 nouvelles sur les festivals de cinéma « Les illusions parallèles » qui comprend aussi deux nouvelles sur Cannes, publié par le même éditeur. Ici, quelques critiques qui, peut-être, sauront vous convaincre de découvrir ces livres qui sont aussi et avant tout des déclarations d'amour au cinéma, aux festivals et évidemment au Festival de Cannes. Puisque de livres il est question, sachez également que pour sa 70ème édition, le festival publie "Ces années-là", l'histoire du festival racontée par des critiques de cinéma du monde entier. Un livre écrit sous la direction de Thierry Frémaux avec une préface de Pierre Lescure. A paraître le 10 mai 2017 aux Editions Stock.

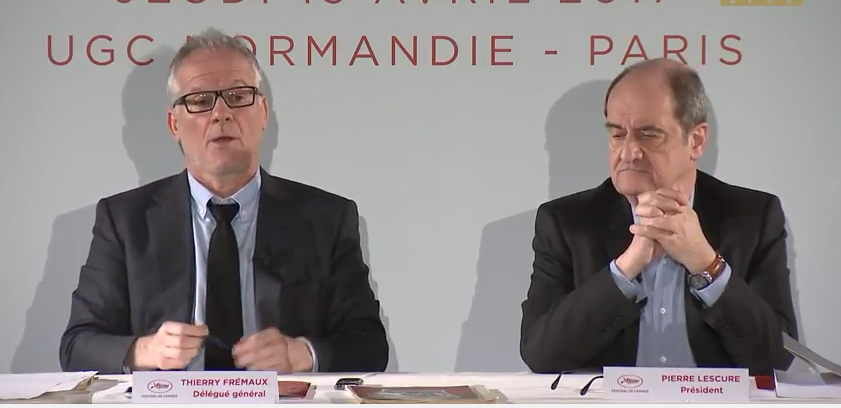

Comme chaque année, devant un parterre de journalistes impatients et de toutes nationalités, c’est au délégué général du festival Thierry Frémaux et au président Pierre Lescure qu’est revenue la tâche de révéler la sélection officielle, depuis l'UGC Normandie, sur les Champs-Élysées.

Pierre Lescure a d’abord rappelé que ce festival serait comme toujours « un moment suspendu », cette édition ayant en effet lieu entre l’élection présidentielle et les législatives. « Ce sera un moment politique », a-t-il ajouté. « Cette 70ème édition va se trouver dans un contexte historique français et international intéressant ». Il a également souhaité une édition « stable, festive » tandis que Thierry Frémaux a prôné un festival 2017 « joyeux, collectif, humain ». A propos de politique, rôle et résonance qu’on attribue toujours au festival (et ce fut d’ailleurs à nouveau le cas avec la palme d’or 2016), Thierry Frémaux a tenu à préciser : « On dit souvent que le festival est politique. Ce n'est pas nous qui sommes politiques mais les auteurs qui le sont ». Le « Festival de Cannes reste dédié à l'art et au 7ème art. Mais c'est aussi une promesse du vivre ensemble » a également ajouté Thierry Frémaux.

Ce dernier a également évoqué le cornélien puzzle qu’a représenté la constitution de cette sélection officielle 2017. « Quand on construit une compétition avec une part non négligeable de gens habitués, quand ils sont moins nombreux, vous ne trouvez pas de quoi faire une compétition du niveau de celle de Cannes. » «Cette année, la compétition s'est dessinée tardivement » a-t-il également précisé ajoutant que « sont beaucoup évoqués dans les films l'exaltation et le manque du vivre ensemble ». « Ce festival, on avait l'intention qu'il soit sinon une parenthèse, au moins une respiration » a également insisté Pierre Lescure. Indéniablement, même s’il est chaque année une fenêtre ouverte sur le monde, même s’il se fait l’écho de ses drames, de ses blessures, de ses colères, parallèlement, le festival est aussi une parenthèse dans sa course effrénée.

Nous savions déjà que cette édition se déroulerait du 17 au 28 Mai 2017, que le cinéaste espagnol Pedro Almodovar en serait le président du jury (lui qui n’a jamais eu la palme d’or et l’aurait méritée tant de fois), que la tourbillonnante affiche mettait en scène la somptueuse et lumineuse actrice Claudia Cardinale, que Monica Bellucci sera la maîtresse des cérémonies du Festival, que Sandrine Kiberlain présiderait le jury de la Caméra d'or et Cristian Mungiu celui de la compétition des courts métrages et de la Cinéfondation (toujours présidée par Gilles Jacob qui l'a fondée, l'occasion de vous recommander son excellent livre "Un homme cruel"). Quant à la sélection de la Quinzaine des réalisateurs, elle sera annoncée le 20 avril et celle de la Semaine de la critique le 24 avril.

Le festival a reçu (et visionné) cette année 1930 longs-métrages parmi lesquels ont été sélectionnés 49 longs métrages provenant de 29 pays différents et 9 premiers films en sélection officielle. 12 réalisatrices figurent également dans la sélection, a précisé Thierry Frémaux, devançant les habituelles remarques à ce sujet.

Concernant les évènements liés à cet anniversaire, nous en saurons plus dans les jours à venir. Thierry Frémaux a d’ores et déjà annoncé que Cannes classics offrirait une programmation dédiée à des films et documentaires en lien avec l’histoire du festival…et vous savez à quel point j’aime cette section du festival. Cette année, je la couvrirai tout particulièrement. « Une grande partie des films sélectionnés pour Cannes Classics font partie de l'histoire du festival, à commencer par La bataille du rail », a également annoncé le délégué général du festival.

18 films seront en lice pour la palme d’or et pour succéder à « Moi Daniel Blake » de Ken Loach, des films réalisés par : Michael Haneke, François Ozon, Michel Hazanavicius, Jacques Doillon, Sofia Coppola, Fatih Akin, Noah Baumbach, Bong Joon-Ho, Robin Campillo, Todd Haynes, Hong Sangsoo, Naomi Kawase, Yorgos Lanthimos, Sergei Loznitsa, Kornel Mundruczo,Lynne Ramsay, Benny Safdie et Josh Safdie, Andrey Zvyangintsev.

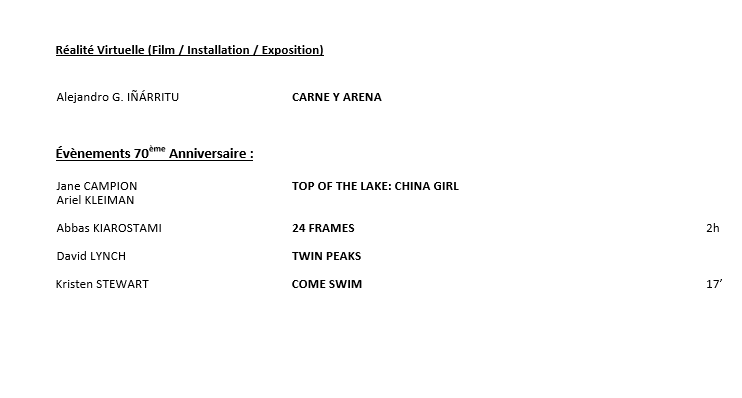

Thierry Frémaux a d’abord annoncé que pour la première fois le festival programmerait un film en réalité virtuelle de quelques minutes, « Chair et sable », réalisé par Alejandro Gonzalez Inarritu. Cette technique emmènera le spectateur "vers des espaces imaginaires et des mondes différents" promet Thierry Frémaux. « À partir de faits bien réels, les lignes qui semblent habituellement séparer le sujet observé de son observateur se trouvent ici brouillées quand chacun est invité à se déplacer à l’intérieur d’un vaste espace, en suivant des réfugiés et en en vivant intensément une partie de leur périple. « CARNE Y ARENA » utilise ainsi de façon totalement inédite la technologie virtuelle la plus sophistiquée pour créer un espace infini de narrations multiples peuplé de personnages réels. Installation expérimentale et visuelle, « CARNE Y ARENA » est une expérience à vivre en solo pendant 6 minutes 30. Elle est proposée par Alejandro G. Iñárritu et son équipe de fidèles collaborateurs parmi lesquels son directeur de la photographie déjà récompensé de trois Oscars Emmanuel Lubezki, la productrice Mary Parent ou l’équipe de ILMxLAB. » Après « The Revenant », nous attendons avec impatience cette nouvelle réalisation qui promet d’être singulière.

Au programme également cette année, des séries avec d’abord « Top of the Lake » de Jane Campion, l’occasion de retrouver à Cannes la seule femme ayant obtenu la palme d’or (en 1993 pour "La leçon de piano"), mais aussi deux épisodes de la troisième saison tant attendue de « Twin Peaks » de David Lynch. «C'est parce que ces deux séries sont signées Lynch et Campion que nous montrons leurs films, c'est une façon de donner des nouvelles de quelques cinéastes qui nous sont chers», a ainsi déclaré Thierry Frémaux.

Thierry Frémaux a également annoncé des « séances plus spéciales », car liées au 70ème anniversaire parmi lesquelles un hommage à Wajda (avec notamment la présence de Lech Walesa), la présentation d’un film posthume d’Abbas Kiarostami. Kristen Stewart, quant à elle, montrera un court-métrage qu'elle a réalisé, intitulé « Come Swim ». Ces séances sont annoncées comme des événements du 70ème anniversaire ainsi que les séries précédemment évoquées.

C’est le nouveau film d’Arnaud Desplechin, « Les Fantômes d’Ismaël », avec Charlotte Gainsbourg et Marion Cotillard, qui ouvrira ce 70ème festival, hors compétition, après le réjouissant « Café Society » de Woody Allen l’an passé. Synopsis : Ismaël Vuillard fabrique des films. Celui qu’il invente en ce moment est le portrait d’Ivan, un diplomate atypique inspiré de son frère. Avec Bloom, son maître et beau-père, Ismaël pleure encore la mort de Carlotta, disparue il y a vingt ans. Aux côtés de Sylvia, Ismaël s’est inventé une nouvelle vie, lumineuse; mais un jour, Carlotta, déclarée officiellement morte, revient. Sylvia s’enfuit ; Ismaël rejette Carlotta. Sa raison semble vaciller et il quitte le tournage pour retrouver sa maison familiale à Roubaix. Là, il s’enferme, assailli par ses fantômes. Jusqu’à ce que la vie s’impose à lui…

Avec « Happy end », un titre quelque peu ironique quand on connaît le cinéma du réalisateur autrichien, Michael Haneke pourrait obtenir une troisième palme d’or après celles obtenues pour « Le ruban blanc » en 2009 et « Amour » en 2012 et pour ce qui est annoncé comme un drame sur les migrants de Calais dans lequel jouent notamment Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz et Isabelle Huppert, plus précisément le portrait d’une famille bourgeoise française installée à Calais, non loin d’un camp de migrants.

De retour également sur la Croisette, le Russe Andrey Zvyagintsev avec « Loveless » mais aussi le Grec Yorgos Lanthimos qui nous avait tant décontenancé et enthousiasmé en 2015 avec "The Lobster ". Son film s’intitule cette fois « Mise à mort du cerf sacré » et mettra à nouveau en scène Colin Farrell.

Parmi les autres films attendus, celui de Sofia Coppola, « Les Proies » (The Beguiled), une adaptation du roman de Thomas Cullinan, avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Elle Fanning et Kirsten Dunst.

Le cinéma américain sera représenté par Sofia Coppola mais aussi par Noah Baumbach (« The Meyerowitz Stories » acquis par Netflix), Todd Haynes pour « Wonderstruck » et les frères Safdie pour « Good Time » avec Robert Pattinson une « histoire de braquage » a annoncé Thierry Frémaux.

Côté films français, la sélection est particulièrement prestigieuse et alléchante avec le retour à Cannes de François Ozon avec « L’Amant double » que j'attends tout particulièrement (après « Frantz » LE film de l’année 2016 dont vous pouvez retrouver ma critique, ici), en compétition pour la troisième fois à Cannes (après « Swimming Pool » et « Jeune et jolie »), avec un thriller « hitchcockien », " entre De Palma et Cronenberg ", selon les termes de Thierry Frémaux, un film interprété par Marine Vacth, Jérémie Rénier et Jacqueline Bisset. Le film raconte l’histoire de Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, qui entreprend une psychothérapie et tombe amoureuse de son psy. Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité.

Michel Hazanavicius sera également de retour avec « Le Redoutable » (dans lequel Louis Garrel interprète le rôle de Jean-Luc Godard) après « The Search » en 2014 et « The Artist » en 2009 (prix d’interprétation masculine pour Dujardin). Robin Campillo sera également en lice avec « 120 Battements par minute ». Robin Campillo est scénariste et monteur notamment de la palme d’or réalisée par Laurent Cantet, « Entre les murs ». Il met ici en scène Adèle Haenel dans ce qui est annoncé comme une chronique du combat d’Act Up dans la France des années 90 au pic de l’épidémie du sida.

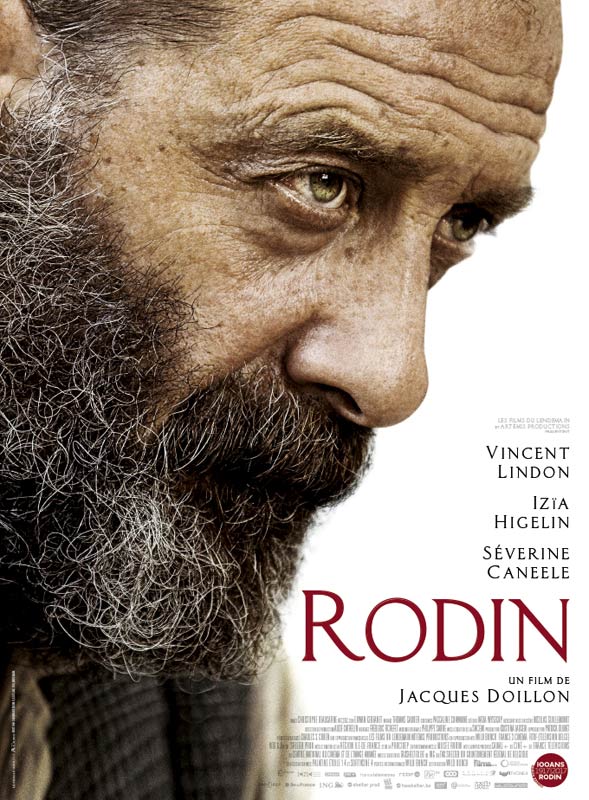

Enfin, Jacques Doillon sera de retour à Cannes avec le très attendu « Rodin », un biopic sur le sculpteur interprété par Vincent Lindon, prix d’interprétation du Festival de Cannes 2015 pour " La loi du marché" de Stéphane Brizé.

Côté cinéma asiatique nous retrouverons la cinéaste japonaise Naomi Kawase et les Coréens Hong Sang-soo et Bong Joon-ho.

Fouleront notamment le tapis rouge : Nicole Kidman (incontournable avec 4 films cette année dont « Les Proies » de Sofia Coppola, « How to Talk to Girls at Parties » de John Cameron Mitchell et la deuxième saison de la série de Jane Campion « Top of the Lake »), Robert Pattinson, Vincent Lindon, Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Louis Garrel, Adèle Haenel, Joaquin Phoenix, Colin Farrell, Julianne Moore, Kirsten Dunst, Elle Fanning…

Ce 70ème anniversaire nous promet aussi une belle sélection de documentaires qu’il me tarde également de découvrir. Hors compétition, Agnès Varda et le plasticien JR présenteront ainsi « Visages, villages ». Raymond Depardon montrera en séance spéciale son documentaire « Douze Jours » sur l’internement d’office, Claude Lanzmann présentera « Napalm », un film sur la Corée du Nord et enfin Al Gore proposera son nouveau film sur le climat intitulé « An Inconvenient Sequel. »

Dans la section «Un Certain regard» seront programmés : Cecilia Atan et Valeria Pivato, Kantemir Balagov, Kaouther Ben Hania, Laurent Cantet, Sergio Castellitto, Michel Franco, Valeska Grisebach, Stephan Komandarev, Gyorgy Krystof, Kiyoshi Kurosawa, Karim MoussaouiMohammad Rasoulof, Léonor Serraille, Taylor Sheridan, Annarita Zambrano.

Le nouveau film réalisé par Mathieu Amalric sera projeté en ouverture. Il s'intitule « Barbara », un film sur un metteur en scène qui veut faire un film sur la chanteuse Barbara.

Le film projeté le dernier dimanche soir du festival sera, comme l’an passé, la palme d’or.

Comme chaque année, s’ajouteront prochainement quelques films en sélection officielle. Le jury sera également annoncé dans les jours à venir. Thierry Frémaux a annoncé ce matin la présence de Jessica Chastain dans le jury.

Au regard de l’actualité (l’élection présidentielle aura lieu quelques jours avant l’ouverture et le nouveau gouvernement sera tout juste nommé), et de l’anniversaire que célébrera Cannes, cette édition sera forcément et comme toujours singulière. Et comme toujours également, j’ai hâte de vibrer pour les films qui seront projetés et de vous faire partager mon enthousiasme "in the mood for Cannes" !

Pour d'autres informations: consultez l'excellent site officiel du Festival de Cannes.

Retrouvez mon compte rendu du Festival de Cannes 2016, ici.

Retrouvez toutes mes bonnes adresses à Cannes pour préparer au mieux votre séjour, ici.

La sélection officielle du 70ème Festival de Cannes

Compétition officielle

Un Certain Regard

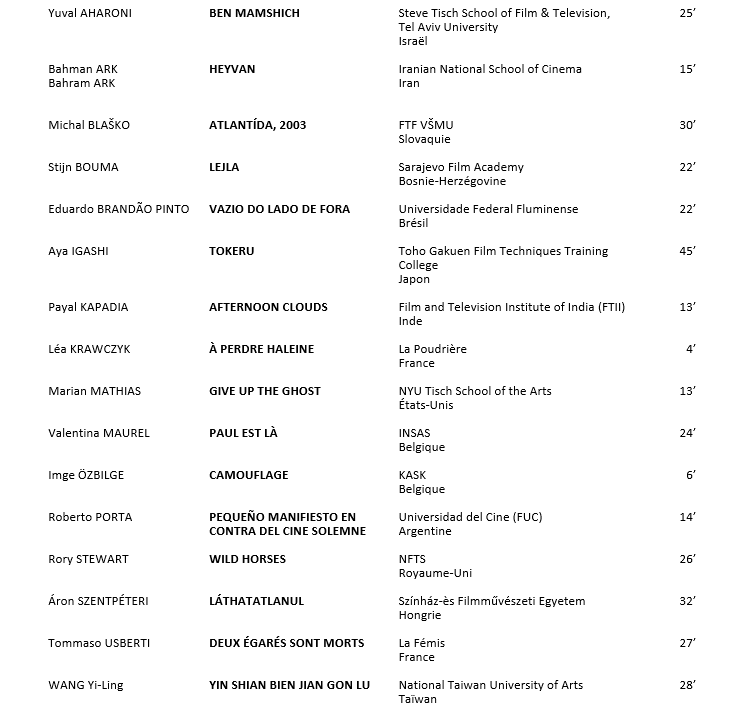

Les courts métrages