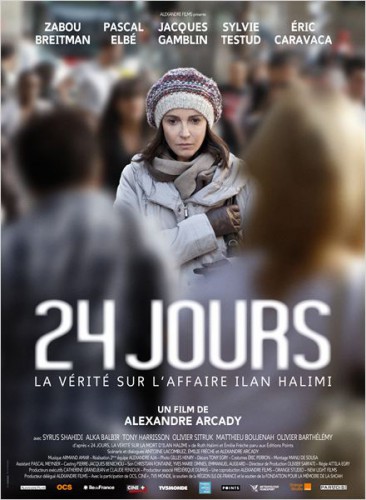

Critique de 24 JOURS, LA VERITE SUR L’AFFAIRE ILAN HALIMI d’Alexandre Arcady

Ilan Halimi. Un nom qui était resté gravé dans ma mémoire indissociable de son calvaire effroyable qui semblait surgi d’une époque que nous croyions bienheureusement révolue. Pour que ce nom ne soit pas oublié, pour qu’il reste gravé dans LES mémoires, deux films se penchent sur ce terrible fait de société : Richard Berry avec « Tout, tout de suite », adaptation du roman éponyme de Morgan Sportès (prix Interallié 2011) et « 24 jours, la vérité sur l’affaire Ilan Halimi » d’Alexandre Arcady adapté du roman éponyme de la mère du jeune homme, Ruth Halimi, aidée dans l’écriture par Emilie Frèche. La mémoire. La vérité. C’est en tout cas le parti pris du premier film dont l’objectif est avant tout de relater la vérité pour opérer le travail de mémoire que définit ainsi son réalisateur : "J'ai fait 24 jours pour laisser une trace et dire la vérité, pour que cette tragédie ne tombe pas dans l'oubli. Aujourd'hui, quand vous parlez d’Ilan Halimi, peu de gens se souviennent de son nom. En revanche, quand vous évoquez le "gang des barbares", quelque chose résonne. C'est paradoxal de penser qu’en France les bourreaux sont plus connus que les victimes."

Ilan (Syrus Shahidi) travaille dans une boutique de téléphone mobile sur le boulevard Voltaire. Une jeune femme fait semblant de s’intéresser aux nouveaux portables, puis obtient son numéro et s’en va. Elle le rappelle dès le lendemain, lui dit qu’elle veut le revoir. Ilan ne s’est pas méfié. Ilan a vingt-trois ans, la vie devant lui… Il ne pouvait pas se douter que, ce vendredi 20 janvier 2006, rejoignant cette jolie fille dans un café de la porte d’Orléans, il avait rendez-vous avec l’horreur. Avec la mort.

Qui aurait pu croire qu’en France, en 2006, un jeune homme pouvait être enlevé, séquestré et torturé pendant trois semaines avant d’être jeté dans un bois par ses bourreaux...simplement parce qu’il est juif ?

24 jours. 24 jours, telle est la durée de son cauchemar. 24 jours d’angoisses aussi pour sa famille. D’appels incessants (plus de 600 !). D’insultes. De photos de son corps supplicié. De silence de toute une famille pour laisser la police criminelle travailler.

24 jours à travers le regard de la mère d’Ilan Hamili, Ruth, qui nous raconte comment sa vie a brusquement basculé. C’est d’ailleurs face à son regard que le film débute.

Alexandre Arcady n’a pas voulu réaliser un film sur le gang des barbares mais témoigner sur le martyr d’Ilan Halimi. Raconter la vérité. L’insoutenable vérité. Celle du premier juif tué en France à ce « titre » depuis la Shoah. Pour que ne soit pas oubliée la victime de ce terrible et ineffable fait de société. Pour une famille, certes. Pour un pays aussi qui croyait bien en avoir fini avec les démons du passé. Pour « donner l’alerte ».

Les films d’Arcady ont toujours eu pour cadre un contexte historique ou en résonance avec l’actualité, du « Coup de Sirocco (sur les rapatriés d’Afrique du Nord), à « Pour Sacha » (sur la guerre des six jours) ou « K » (sur le parcours d’un criminel nazi et la résurgence de l’extrême droite en Europe), le dédouanant ainsi d’avance de toute accusation d’opportunisme. Le deuxième écueil à éviter était celui du pathos. Pour éviter l’un et l’autre, il s’est basé sur les faits avec un constant souci de vérité, d’authenticité, de véracité même.

Pour cela, tout d’abord, il a tourné au 36 Quai des Orfèvres. Un tournage était ainsi pour la première fois autorisé au 36 Quai des Orfèvres car contrairement à ce qu’on pourrait croire même les films éponymes de Marchal et Clouzot n’y ont pas été tournés. Il a également tourné dans tous les lieux de « l’affaire » afin de tenter de nous faire appréhender l’incompréhensible : comment, en 2006, en France, un jeune homme a-t-il pu mourir d’antisémitisme ? Comment son calvaire a-t-il pu durer 24 jours sans que la police ne parvienne à interpeller ses ravisseurs ? Comment ( et c’est ce qui ajoute encore à l’indicible horreur) est-il possible que tant de personnes aient su, aient été complices, ou aient eu des soupçons, sans rien dire, sans jamais passer le coup de fil qui aurait pu suffire à le sauver ? A l’époque des faits, j’avais été heurtée par ces chiffres inconcevables. 29 interpellations. Un immeuble de 500 personnes. Autant de personnes qui, soit savaient, soit avaient pu avoir des doutes. Pas une seule n’avait parlé. Pas une seule n’avait passé ce coup de fil salutaire. Je voulais comprendre. Mais peut-être comprendre l’incompréhensible ? L’inconcevable. L’intolérable.

Le film rappelle ainsi le contexte dans lequel se déroulent les faits : six mois après l’affaire de « la fille du RER » qui avait d’ailleurs inspiré un film à André Téchiné (le vendredi 9 juillet 2004, une jeune fille déclarait à la police avoir été victime d’une agression à caractère antisémite sur la ligne D du RER. Dès le lendemain, son témoignage provoquait une vague d’indignation et était particulièrement médiatisé mais trois jours plus tard elle reconnaissait avoir tout inventé) mais aussi les erreurs d’appréciation de la police qui a toujours cru ou voulu croire à un crime crapuleux, refusant d’admettre l’hypothèse du crime antisémite comme des emails le laissaient pourtant entendre, notamment celui envoyé par les ravisseurs à un rabbin qui disait « un juif a été kidnappé ». Et puis, si on se souvient de l’enlèvement du Baron Empain en 1978 (qui avait inspiré l’excellent film « Rapt » de Lucas Belvaux), c’est aussi parce que les enlèvements sont peu fréquents en France. La police n’est donc pas forcément habituée à gérer ces situations de crise.

Si ce film n’apporte pas vraiment de réponses sur la criminelle inconscience et le coupable silence des uns ou la barbare violence des autres, il pose en revanche de nombreuses questions, d’une part, sur la résurgence de violences qu’on croyait à jamais annihilées, rendues impossibles par les tragiques leçons de l’Histoire, d’autre part, sur la difficulté de traiter cinématographiquement un fait réel qui se doit de faire consensus au contraire de l’objet filmique, sujet à débats. Au passage, il parait d’ailleurs incroyable qu’Arcady ait eu beaucoup de mal à produire ce film, sans l’aide des télévisions, frileuses, pour qui le consensus semblait donc ne pas être d’une telle évidence.

« Oui, il fallait porter témoignage. Je me suis replongé dans ces 24 jours en préservant ce qui me paraissait indispensable : la vérité. La vérité tout le temps. La vérité des faits. La vérité des insultes de Fofana, puisque tout ce qu'il profère dans ce film est l'exacte réalité. Et la vérité du martyr subi par Ilan. On l'a laissé mourir comme un chien alors qu'il avait le même âge, la même nationalité et les mêmes rêves que les garçons et les filles qui l'ont enlevé. Aucun d'entre eux, à ce jour, n'a eu le moindre geste de compassion. Aucun n'a même demandé pardon. C'est ce qu'il y a de plus effarant. » Le parti pris du cinéaste répond en partie à mes questionnements ci-dessus, celui de vouloir faire acte mémoriel. Avec toute la pudeur qui sied au sujet, le film d’Arcady remplit pleinement ce rôle. En quelques plans, sans insister, il nous montre comment cet enlèvement était un acte anodin pour les complices des ravisseurs en une scène elle aussi a priori anodine dans un magasin mais finalement glaçante et comment ce jeune homme était déshumanisé, traité comme un objet, sans âme, parce que juif.

Zabou Breitman interprète avec justesse le rôle de cette mère digne plongée dans l’horreur, reprenant le rôle qu’aurait dû interpréter Valérie Benguigui décédée le 2 septembre 2013 des suites d'un cancer, le premier jour de tournage du film. Si l’interprétation des seconds rôles est inégale, Sylvie Testud est en revanche parfaite dans le rôle de cette psychologue qui ne doute pas de sa méthode, aveugle à la détresse humaine et aveuglée par sa méthodologie qu’elle applique comme une science froide et exacte. Jacques Gamblin est une nouvelle fois d’une impeccable sobriété dans ce rôle du Commandant Delcour. Peut-être aurait-il été plus judicieux néanmoins de recourir à des acteurs inconnus pour renforcer ce souci de vérité, c’est d’ailleurs le choix qu’a fait Richard Berry, seul acteur connu de son film dans lequel il interprètera le père d’Ilan Halimi.

Le montage procure au film une intensité haletante sans non plus jouer avec un faux suspense qui aurait été indélicat, impudique, vulgaire. On sent le souci constant de respecter la vérité, le drame, les victimes. La vérité a créé un carcan pour Arcady dont il s’évertue à ne pas sortir des limites. Ce qui par certains sera jugé comme un handicap, une paralysie à faire œuvre de cinéma est avant tout une marque de judicieuse retenue. Parce que oui, le cinéma peut avoir d’autres buts que de divertir ou que d’aspirer à devenir une œuvre d’art, il peut aussi faire œuvre de mémoire et de pédagogie. Et n’avoir d’autre objectif que celui-là. Parce que le cinéma peut être une arme pacifiste. Une arme contre le silence. Un silence criminel. Une arme contre l’indifférence. Contre l’ignorance. Alors si le film ne sera pas forcément montré en exemple dans les écoles de cinéma, et n’avait d’ailleurs pas cet objectif, il doit être montré dans les écoles. Pour ne jamais oublier. Pour surtout ne jamais recommencer. Ne jamais plus être témoin et ne rien dire. Ou pire : participer à l’ignominie.

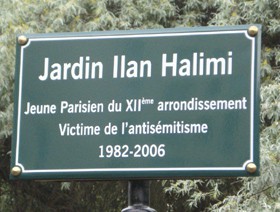

Le film nous laisse bouleversés, m’a bouleversée comme je l’avais été en apprenant ce drame qui m’avait semblé d’un autre temps. Avec, indélébiles, les souvenirs d’un regard, de chiffres, d’un nom. Le regard d’une mère, brisée et digne. Les chiffres implacables : 24 jours. 29 suspects. Le nom d’Ilan Halimi. Et surtout l’envie que plus jamais cette histoire vraie « bien trop vraie. » ne se reproduise. Que plus jamais, en France, on ne meurt de torture, d’épuisement et de froid. Que plus jamais quelqu’un soit tué à cause de sa religion, son identité, sa couleur de peau, quelles qu’elles soient. Qu’on prenne conscience que l’ignorance, la bêtise, l’appât du gain, et leurs conséquences, violences racistes, antisémites, peuvent tuer. Même en France. Même aujourd’hui. Que plus jamais un pseudo-comique ne joue avec le feu, propageant insidieusement un criminel incendie, au nom d’une liberté d’expression soudain bien opportune, oubliant les fondements de liberté, d’égalité et de fraternité de notre société selon lesquels « la liberté de chacun s’arrête là où commence celle des autres ». Y compris celle d’expression. Parce que la liberté de chacun consiste aussi à ne pas subir des propos haineux à cause de son identité, même lorsqu'ils prennent le masque fallacieux de l'humour. Un film poignant, terrifiant, glaçant. Ô combien nécessaire. Qui a finalement opté pour la seule option possible, la vérité et la sobriété. Qui nous laisse malgré tout avec une note d’espoir. Celle d'un square au nom d'Ilan. D’un arbre qui pousse pour rendre hommage à celui qui n’aura pas cette chance, leur chance : grandir. Un arbre qui, en hébreu, se dit : Ilan.

g

g