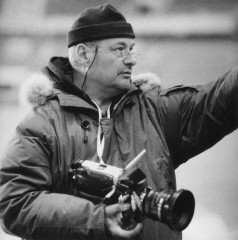

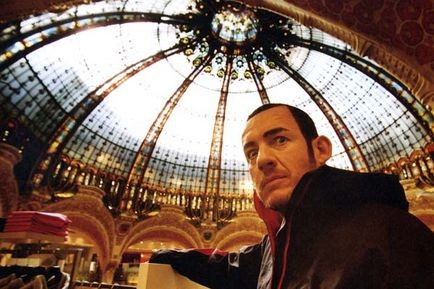

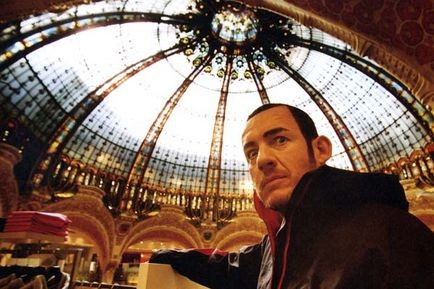

N’ayant pas pu être présente à la masterclass de Jean-Pierre Jeunet à laquelle j’étais conviée, c’est en direct, sur internet (Allociné), que je l’ai suivie. En voici un résumé…

N’ayant pas pu être présente à la masterclass de Jean-Pierre Jeunet à laquelle j’étais conviée, c’est en direct, sur internet (Allociné), que je l’ai suivie. En voici un résumé…

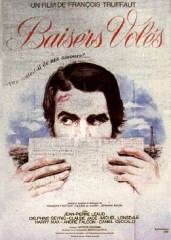

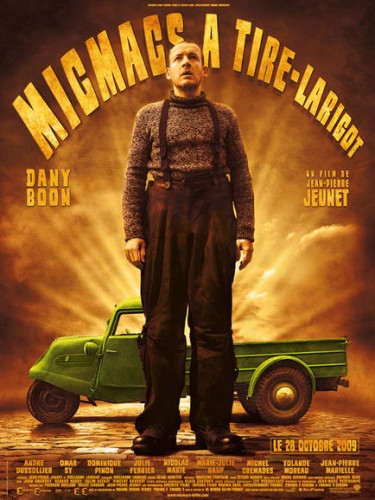

Jean-Pierre Jeunet a d’abord évoqué son prochain film "Micmacs à tire-larigot" qui sort en salles le 28 octobre prochain (une comédie satirique sur les marchands d'armes, poétique, fantaisiste, burlesque) mais aussi son style si particulier et son rôle de président au prochain Festival du Cinéma Américain de Deauville.

Concernant « Micmacs à tire-tarigot », il précise tout d’abord que la défection de Jamel Debbouze ( pour raisons personnelles car ce dernier était dans une période où il ne souhaitait plus travailler) remplacé par Dany Boon, lui a fait perdre 4 mois, 4 mois qu’il a mis à profit pour faire « Train de nuit » (que vous pouvez visionner, ici) , le spot publicitaire pour Channel 5 qui s’assimile d’ailleurs davantage à un court-métrage. Pour lui la réalisation de ce spot a été « un bonheur incroyable », parce qu’il disposait de « beaucoup de moyens », parce qu’il l’a écrit et avait toujours «rêvé de faire un film dans un train de nuit ».

Il est aussi revenu sur son refus de réaliser Harry Potter , ce qui pour lui aurait été « un travail de technicien », précisant que « la liberté c’est ce qu’il y a de plus précieux », une liberté (plutôt louable dans un domaine où les "lois du marché" obligent constamment à faire des concessions), qu’il ne cessera d’évoquer tout au long de la rencontre.

Il a aussi parlé du cinéma qu’il aimait : Jacques Audiard (dont il est impatient de voir le dernier film « Un Prophète », que j’ai eu la chance de voir à Cannes et que je vous recommande d’ores et déjà vivement), mais aussi dans un style différent Agnès Jaoui ou encore Leconte ou Corneau. Il dit aussi « vénérer Scorsese » sans pour autant aimer tous ses films.

Pour lui « sortir d’un film » c’est « sortir de deux ans d’un tunnel ».

Son professionnalisme, son perfectionnisme et sa passion transparaissaient aussi beaucoup dans cette rencontre. Il a ainsi évoqué son besoin d’être présent à toutes les étapes du tournage, et notamment pendant tout le mixage, "pas par manque de confiance" mais parce que cela le passionne.

Pour lui, la grande référence est Jacques Prévert. Ainsi, quand les dialogues lui paraissent trop banales Guillaume Laurant (son très talentueux coscénariste, notamment auteur du « Fabuleux destin d’Amélie Poulain ») et lui-même disent qu’il faut « reprévèriser ». Pour lui le plus beau compliment qu’on lui ait fait à propos d’Amélie Poulain vient de Daniel Toscan du Plantier qui lui avait dit que son cinéma s’apparentait à « du Carné, Prévert avec la technologie d’aujourd’hui ».

« Micmacs à tire-larigot » dont les teasers qui nous ont été présentés sont particulièrement alléchants, autant par leur esthétique si propre au cinéaste mais aussi pour cet univers si fantaisiste, si poétique et pour ses dialogues inimitables (et ici des expressions désuètes qui jouent savamment sur le décalage), ou encore pour son goût pour les images chaudes, les objets rétros, son souci du détail. Pour lui ce dernier film est « une comédie avec un fond sérieux et documenté. Chaque petite phrase vient de dialogues entendus comme " Nous ne travaillons pas pour le Ministère de l'attaque mais pour celui de la Défense"».

Il revient sur Dany Boon dont la première réaction a été de refuser, il le juge néanmoins parfait pour le rôle bien qu’il n’ait pas été écrit pour lui initialement (le handicap de Jamel avait ainsi été intégré dans le scénario) de même que c’est Emily Watson et non Audrey Tautou qui devait initialement interpréter Amélie Poulain.

Il a aussi évoqué l’écriture des personnages de « Micmacs à tire-larigot », se référant ainsi à Pixar, précisant que chaque personnage « a une particularité ».

Pour lui son univers n’est pas fantastique comme il a parfois été qualifié mais «poétique, décalé. » Il dit d’ailleurs ne jamais avoir aimé les films d’horreur car cela l’ennuie. Il déplore d’ailleurs les deux tendances actuelles du cinéma français : d’un côté le cinéma qui va « plaire aux Cahiers du Cinéma : un couple qui se dispute dans une cuisine […] de préférence sur le Boulevard Saint-Germain », de l’autre « des films de genre ».

A propos de sa présidence du jury du Festival du Cinéma Américain de Deauville, il dit que lorsqu’il est dans une période de recherche de sujet, il aime bien voir des films écrits par d’autres, surtout s’il s’agit de films américains et indépendants.

Concernant les sélections en festivals de « Micmacs… », il annonce celle de Toronto (pas encore confirmée) où « Amélie Poulain » avait été primée.

La fin de « Micmacs… » est selon lui un hommage flagrant à Sergio Leone. « Il était une fois dans l’Ouest » est d’ailleurs son premier grand choc cinématographique dont il est rentré « sans parler pendant 3 jours ». Pour lui le deuxième choc a été « Orange mécanique » qu’il a vu 14 fois quand il est sorti. Il a aussi évoqué deux autres références, en particulier dans le personnage de Dany Boon (et pas n’importe lesquelles…) : Chaplin et Bourvil.

Pour lui « Amélie Poulain » est son film le plus personnel même si les marchands d’armes, sujet de « Micmacs » est vraiment un sujet qui l’intéresse.

Il a aussi évoqué l’influence de la peinture dans son cinéma, chaque film s’imprégnant de l’univers d’un peintre même si , pour lui, « le plus important c’est toujours l’histoire », et même si l’envie d’un film peut aussi venir d’un décor.

Pour lui, le moment le plus douloureux de la création c’est de trouver le sujet qui va le motiver pendant 3 ans.

Il déplore aussi un manque de goût esthétique aujourd’hui chez les critiques en France évoquant un « combat perdu d’avance ».

Enfin, il a terminé en louant la simplicité de Dany Boon… et en nous laissant l’agréable impression d’avoir entendu un vrai passionné, libre, déterminé, perfectionniste, vibrant vraiment pour le cinéma (et non ses recettes) et avec la vive impatience de voir « Micmacs à tire-larigot » dont l’originalité visuelle, mais aussi celle des dialogues ne fait aucun doute et confirme sa place à part dans le cinéma français et même mondial, celle aussi de ceux dont la signature est identifiable en un seul plan comme Tim Burton ou Pedro Almodovar, ceux qui ont un univers bien à eux et savent nous y embarquer. Bref, des cinéastes, des vrais.