22ème cérémonie des Lumières, prix de la presse internationale 2017 : liste des nommés

Les films « Elle », « La mort de Louis XIV », « Rester vertical », « Une vie, « La danseuse », « Frantz », « Nocturama », « Les ogres » ou encore « Ma vie de Courgette », « Juste la fin du monde » et « Mal de pierres » arrivent en tête des nominations pour les 22èmes Lumières de la presse internationale, les prix annuels qui seront remis au Théâtre de la Madeleine le lundi 30 janvier 2017.

Ces nominations me réjouissent puisque sont nommés les films que je vous ai recommandés cette année dont vous pourrez retrouver mes critiques en cliquant sur leurs titres ci-dessous (et même si l'absence de "Frantz" dans certaines catégories notamment meilleur film et meilleur acteur me semble une aberration...). Je me réjouis en revanche des nombreuses nominations pour "Mal de pierres" dont je vous avais dit tout le bien que j'en pensais lors de sa projection cannoise suite à laquelle le film avait été injustement méprisé.

"Juste la fin du monde" de Xavier Dolan

"Mal de pierres" de Nicole Garcia

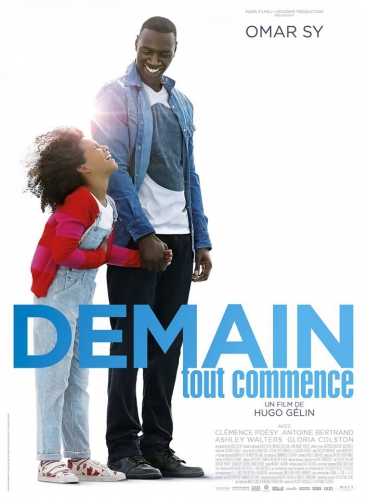

Les réalisateurs Bertrand Bonello, Stéphane Brizé, Léa Fehner, Alain Guiraudie, Albert Serra et Paul Verhoeven ; les actrices Judith Chemla, Marion Cotillard, Virginie Efira, Isabelle Huppert, Sidse Babett Knudsen et Soko ; les acteurs Pierre Deladonchamps, Gérard Depardieu, Nicolas Duvauchelle, Jean-Pierre Léaud, Omar Sy, James Thierrée et Gaspard Ulliel figurent aussi parmi les nommés dans cette première sélection qui illustre la richesse et la grande diversité du cinéma français et francophone sorti en salles en 2016.

Plus de 80 films concouraient pour les nominations aux Lumières de la presse internationale. Pour donner toutes les chances aux films marquants de l’année, l’Académie des Lumières a mis à disposition de ses membres - une centaine de correspondants représentant plus de vingt pays -, une vidéo library en partenariat avec Cinando / Le Marché du Film de Cannes. Le site a déjà reçu près de 800 visites.

Après avoir incorporé la musique et le documentaire l’an passé, les Lumières de la presse internationale, créées en 1995 à l’initiative de Daniel Toscan du Plantier et du journaliste américain Edward Behr, réserveront un prix pour la première fois au cinéma d’animation.

Liste des nommés:

Film

Elle, de Paul Verhoeven

La mort de Louis XIV, de Albert Serra

Nocturama, de Bertrand Bonello

Les ogres, de Léa Fehner

Rester vertical, de Alain Guiraudie

Une vie, de Stéphane Brizé

Réalisateur

Bertrand Bonello - Nocturama

Stéphane Brizé - Une vie

Léa Fehner - Les ogres

Alain Guiraudie - Rester vertical

Albert Serra - La mort de Louis XIV

Paul Verhoeven - Elle

Actrice Judith Chemla - Une vie

Marion Cotillard - Mal de pierres

Virginie Efira - Victoria

Isabelle Huppert - Elle

Sidse Babett Knudsen

- La fille de Brest

Soko - La danseuse

Acteur Pierre Deladonchamps - Le fils de Jean

Gérard Depardieu - The End

Nicolas Duvauchelle - Je ne suis pas un salaud

Jean-Pierre Léaud - La mort de Louis XIV

Omar Sy et James Thierrée - Chocolat

Gaspard Ulliel - Juste la fin du monde

Scénario

David Birke - Elle

Léa Fehner, Catherine Paillé et Brigitte Sy - Les ogres

Emilie Frèche et Marie-Castille Mention-Schaar - Le ciel attendra

Alain Guiraudie - Rester vertical François Ozon - Frantz

Céline Sciamma - Ma vie de Courgette

Image

Christophe Beaucarne - Mal de pierres

Benoît Debie - La danseuse

Antoine Héberlé - Une vie

Léo Hinstin - Nocturama Pascal Marti - Frantz

Jonathan Ricquebourg - La mort de Louis XIV

Révélation masculine

Damien Bonnard - Rester vertical

Corentin Fila et Kacey Mottet Klein - Quand on a 17 ans

Finnegan Oldfield - Bang Gang Toki Pilioko - Mercenaire

Sadek - Tour de France

Niels Schneider - Diamant noir

Révélation féminine

Oulaya Amamra et Déborah Lukumuena - Divines

Paula Beer - Frantz

Lily Rose Depp - La danseuse Manal Issa - Peur de rien

Naomi Amarger et Noémie Merlant - Le ciel attendra

Raph - Ma Loute

Premier film Apnée, Jean-Christophe Meurisse

La danseuse, Stéphanie di Giusto

Diamant noir, Arthur Harari

Divines, Houda Benyamina

Gorge cœur ventre, Maud Alpi

Mercenaire, Sacha Wolff

Film francophone Belgica, Felix van Groeningen

La fille inconnue, Jean Pierre et Luc Dardenne

Hedi, Mohammed Ben Attia

Juste la fin du monde, Xavier Dolan

Mimosas, Oliver Laxe

Les Premiers, les Derniers, Bouli Lanners

Film d'animation

La jeune fille sans mains, Sébastien Laudenbach

Louise en hiver, Jean-François Laguionie

Ma vie de Courgette, Claude Barras

La tortue rouge, Michael Dudok de Wit

Tout en haut du monde, Rémi Chayé

Documentaire

Le bois dont les rêves sont faits, Claire Simon

Dernières nouvelles du cosmos, Julie Bertuccelli

Merci Patron !, François Ruffin

La sociologue et l’ourson, Etienne Chaillou et Mathias Théry

Swagger, Olivier Babinet

Voyage à travers le cinéma français, Bertrand Tavernier

Musique

Sophie Hunger - Ma vie de Courgette

Ibrahim Maalouf - Dans les forêts de Sibérie

Laurent Perez del Mar - La tortue rouge

ROB - Planétarium

Philippe Rombi - Frantz

Gabriel Yared - Juste la fin du monde