Critique de MONUMENTS MEN de George Clooney et conférence de presse du film à Paris

Chaque jour ou presque mes (7) blogs et sites me portent vers de nouvelles aventures qui me permettent de vivre pleinement ma passion pour le cinéma. Souvent, je songe à la petite fille que j’étais qui rêvait tant de cinéma et d’écriture et qui, sans doute, n’aurait jamais imaginé effleurer autant ses rêves, voire en concrétiser quelques-uns. De belles choses m’attendent pour les mois à venir et, loin d’être blasée, après 20 ans de pérégrinations festivalières et cinématographiques, je me réjouis toujours quand on me propose d’assister à des évènements tels qu’une conférence de presse de « monuments » du cinéma, au premier rang desquels le réalisateur de ces « Monuments men » dont je me souviens encore de la conférence de presse au Festival du Cinéma Américain de Deauville il y a quelques années et qui électrisa les planches. Vous verrez ci-dessous les meilleurs moments de la conférence de presse parisienne de cette joyeuse équipe (tout juste de retour du Festival de Berlin où le film a été projeté en avant-première et ovationné) aussi complice que dissipée, une conférence à laquelle j’ai donc eu le plaisir d’assister et dont le moment d’émotion fut l’intervention d’un vrai « Monument man » survivant que vous verrez dans la vidéo.

J’étais particulièrement impatiente de découvrir ces « Monuments men » après le régal impitoyable qu’avait été « Les Marches du pouvoir » (qui se déroule dans les coulisses des Primaires américaines), la dernière réalisation de George Clooney. Un thriller aussi élégant que le sont en apparence ses protagonistes et qui en révèle d’autant mieux la face obscure grâce à un rythme particulièrement soutenu, un distribution brillamment dirigée (avec des seconds rôles excellents comme Philip Seymour Hoffman ou Paul Giamatti), des dialogues vifs, et surtout une mise en scène métaphorique entre ombre et lumière particulièrement symptomatique du véritable enjeu (être, devenir ou rester dans la lumière) et de la part d’ombre qu’elle dissimule (souvent habilement) et implique.

Avec ce nouveau sujet et ce casting en or (George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Cate Blanchett, Bob Balaban, Jean Dujardin -dont on se demande jusqu'où sa brillante carrière le mènera encore-…), je pensais être d’emblée conquise par cette nouvelle réalisation de George Clooney.

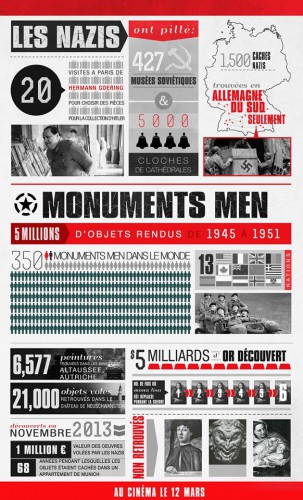

« Monuments men » est ainsi inspiré d’un fait historique réel et méconnu de la Seconde Guerre Mondiale. Sept hommes qui ne sont pas des soldats mais des directeurs et des conservateurs de musées, des artistes, des architectes, et des historiens d’art… se jettent au cœur du conflit pour aller sauver des œuvres d’art volées par les nazis et les restituer à leurs propriétaires légitimes. Ces trésors sont cachés en plein territoire ennemi, et leurs chances de réussir sont infimes. Pour tenter d’empêcher la destruction de mille ans d’art et de culture (les nazis voulaient notamment convaincre les Allemands du déclin de l’Art moderne, quand il était pratiqué par des artistes juifs ou communistes, détruisant ainsi ces œuvres pour « purifier » l’Art quand elles ne venaient pas enrichir leurs collections personnelles), ces Monuments Men vont se lancer dans une incroyable course contre la montre, en risquant leur vie pour protéger et défendre les plus précieux trésors artistiques de l’humanité…

Dans la réalité, ce fut un programme lancé par le département Fine Arts, and Archives section, de la commission chargée de plaider la cause artistique en temps de guerre aux USA. L'équipe des Monuments Men se composait d'une douzaine d'hommes, trop vieux pour avoir été embrigadés par l'armée à l'aube du conflit. Ils sont plasticiens, historiens d'art, conservateurs de musée et sont envoyés en France dans les six semaines qui suivent le débarquement en Normandie. C'est le président Eisenhower qui lance le programme, après que les troupes Alliées aient gratuitement détruit une abbaye ancienne. C'est finalement Roosevelt qui donne son accord à George Stout, futur chef officieux des Monuments Men, pour former son équipe de choc

Voilà le prometteur pitch officiel. La mise en scène est indéniablement soignée et d’une rare élégance. Là est sans aucun doute une des singularités du cinéaste George Clooney, avec le caractère engagé de ses films. La musique (signée Alexandre Desplat) est poignante et emphatique à souhait, cristallisant la majesté de l'enjeu. L’enjeu, justement, est universel : sauver des œuvres d’art dont la destruction revient à « nier que les Hommes ont existé ». Sans aucun doute, George Clooney, artiste engagé, était réellement porté par son sujet et avait particulièrement à cœur de rendre hommage à ces héros de l’Histoire et de son histoire qui le méritent incontestablement : les Monuments men qui ont pour noble objectif de retrouver les œuvres d’art volées par les Nazis pendant la Seconde Guerre Mondiale. Parce que tuer les œuvres d’art c’est aussi tuer la mémoire. Notre mémoire.

Malheureusement, George Clooney, aussi talentueux metteur en scène soit-il semble avoir été paralysé : par son sujet et l’hommage qu’il souhaitait rendre aux vrais « Monuments men », par les œuvres d’art et leur prestige, par ses influences (les films de son enfance comme « La Grande Evasion » ou « Le Pont de la Rivière Kwaï » ou des cinéastes avec lesquels il a tournés comme Soderbergh -donnant à son film des airs d’ « Ocean »- ou les Coen –pour l’humour décalé aux frontières de l’absurde -) et par son casting. En voulant trop bien faire : satisfaire ses acteurs (tous ses acteurs, en leur donnant à chacun leur moment de gloire et leur numéro) dont la complicité transpire certes, les réalisateurs qui l’ont inspiré et les héros à qui il a voulu rendre hommage, il ne choisit finalement pas avec pour résultat un film hybride qui laisse un goût de regret et d’inachevé. Son film oscille constamment : d’un acteur à l’autre comme s’il voulait que chacun ait une égale partition, et surtout entre la comédie et le drame. En résulte un scénario qui ressemble à une suite de saynètes et qui passe à une autre dès que l’émotion s’apprêtait à éclore.

C’est d’autant plus dommage que certaines scènes et certains plans nous rappellent qu’il a un vrai sens de la narration et quel cinéaste talentueux il peut être (la mise en scène n’est d’ailleurs jamais en cause, mais uniquement le scénario) notamment lorsque sont retrouvées certaines œuvres comme « La Madone de Bruges » de Michel-Ange ou « L’Autoportrait » de Rembrandt ou les scènes entre Matt Damon et Cate Blanchett. Il aurait d’ailleurs été passionnant de se focaliser sur le personnage interprété par cette dernière, à mon avis le plus intéressant, celui de Claire Simone inspiré de Rose Valland (auteur d’un livre de souvenirs sur le sujet intitulé « Le Front de l’Art") qui travailla au Musée du Jeu de Paume à partir de 1932 et qui participa à l’évacuation des collections publiques parisiennes mises à l’abri sur l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, l’action se déroule après le débarquement du 6 juin 1944 mais deux menaces planent encore : les troupes de libération soviétiques qui saisissaient les œuvres à titre de compensation et certains fonctionnaires nazis qui souhaitaient faire disparaître les œuvres à titre de vengeance. Or, malgré la mort de certains de ces « Monuments men » leur "promenade" semble souvent tranquille, bucolique et dénuée de tension et de réalisme. Un comble pour un film inspiré de faits réels.

Malgré tout, malgré cette histoire bancale sans doute en raison de l’énorme enjeu de l’Histoire, cet aspect suranné dans l’écriture, ces « Monuments men » m’ont inspiré une certaine tendresse. Parce qu’on y sent à quel point son réalisateur avait à cœur de rendre hommage à ces grands hommes mais aussi à ces œuvres d’Art. Ce à quoi il parvient d’ailleurs, comme s’il avait davantage voulu mettre l’accent sur l’Histoire que sur son histoire. Parce que la réalisation et la photographie sont remarquables. Parce que le casting est à leur image : élégant et soigné comme celui des films d’un autre temps. J’ai eu l’impression qu’allaient surgir à tout instant Cary Grant, Clark Gable ou James Stewart. Et parce ce film aura au moins eu le mérite d’immortaliser des héros oubliés, de les célébrer mais aussi de rappeler à quel point l’Art n’est pas un simple ornement mais est une respiration salutaire, un fondement vital de la société et de l’humanité à tel point que des hommes ont combattu pour lui au péril de leur vie. Et pour ces raisons, cinématographiques mais surtout pédagogiques, ces « Monuments men »méritent que vous alliez à leur rencontre au cinéma le 12 mars…et méritent d’être montrés dans les écoles.

En bonus, ci-dessous, ma critique du film « Les Marches du pouvoir » de George Clooney à voir et revoir.

« The American » d’Anton Corbijn, le précèdent film avec George Clooney avant "Les Marches du pouvoir" prouvait une nouvelle fois le caractère judicieux de ses choix en tant que comédien et en tant que producteur, ce film allant à l’encontre d’une tendance selon laquelle les films doivent se résumer à des concepts, prouvant qu’un film lent, au style épuré et aux paysages rugueux (ceux des Abruzzes en l’occurrence, d’ailleurs magnifiquement filmés) peut être plus palpitant qu’un film avec une action à la minute.

Avec « Les Marches du pouvoir », il confirme la clairvoyance de ses choix (film produit par un autre acteur aux choix clairvoyants, Leonardo DiCaprio) avec un film au sujet a priori (et seulement a priori) peu palpitant : la bataille pour les primaires démocrates et, un peu à l’inverse de « The American » qui était un thriller traité comme un film d’auteur intimiste, il nous embarque dans un thriller palpitant avec ce qui aurait pu donner lieu à un film d’auteur lent et rébarbatif. "Les Marches du Pouvoir" est une adaptation de la pièce de théâtre « Farragut North » de Beau Willimon; il a été présenté en compétition officielle de la dernière Mostra de Venise.

Stephen Meyers (Ryan Gosling) est le jeune, légèrement arrogant, mais déjà très doué et expérimenté conseiller de campagne du gouverneur Morris (George Clooney) candidat aux primaires démocrates pour la présidence américaine. Pour lui, Morris est le meilleur candidat et il s’engage à ses côtés, totalement convaincu de son intégrité et de ses compétences mais peu à peu il va découvrir les compromis qu’impose la quête du pouvoir et perdre quelques illusions en cours de route… Il va découvrir ce qu’il n’aurait jamais dû savoir, commettre l’erreur à ne pas commettre et la campagne va basculer dans un jeu de dupes aussi fascinant que révoltant.

Le film commence sur le visage de Meyers récitant un discours, du moins le croit-on… La caméra s’éloigne et dévoile une salle vide et que l’homme qui semblait être dans la lumière est en réalité un homme dans et de l’ombre, préparant la salle pour celui qu’il veut mener à la plus grande marche du pouvoir. Ce début fait ironiquement écho au magnifique plan-séquence de la fin où la caméra se rapproche au lieu de s’éloigner (je ne vous en dis pas plus sur cette fin saisissante)…tout un symbole !

Je ne suis pas à un paradoxe près : alors que je m’insurge constamment contre le poujadiste et simpliste «tous pourris » souvent le credo des films sur la politique, ce film qui dresse un portrait cynique de la politique et de ceux qui briguent les plus hautes marches du pouvoir m’a complètement embarquée… Clooney non plus n’est pas à un paradoxe près puisque lui qui a fermement défendu Obama dans sa campagne présidentielle et dont la sensibilité démocrate n’est pas un mystère a mis en scène un candidat (démocrate) dont l’affiche ressemble à s’y méprendre à celle du candidat Obama lors de son premier mandat. D’ailleurs, ce n’est pas forcément un paradoxe, mais plutôt une manière habile de renforcer son propos.

A première vue, rien de nouveau : les manigances et les roueries de la presse pour obtenir des informations qui priment sur tout le reste, y compris de fallacieuses amitiés ou loyautés, la proximité intéressée et dangereuse entre le pouvoir politique et cette même presse (tout ce que la très belle affiche résume, avec en plus le double visage du politique), et même les liens inévitables entre désir et pouvoir qui ouvraient récemment un autre film sur la politique, « L’Exercice de l’Etat », dans une scène fantasmagorique mais, malgré cela, George Clooney signe un film remarquable d’intensité, servi par des dialogues précis, vifs et malins et par une mise en scène d’une redoutable élégance, notamment grâce au recours aux ombres et à la lumière pour signifier l’impitoyable ballet qui broie et fait passer de l’un à l’autre mais surtout pour traiter les coulisses obscures du pouvoir comme un thriller et même parfois comme un western (le temps d’un plan magnifique qui annonce le face-à-face dans un bar comme un duel dans un saloon). En fait, « Les marches du pouvoir » porte en lui les prémisses de plusieurs genres de films (thriller, romantique, western) montrant, d’une part, l’habileté de Clooney pour mettre en scène ces différents genres et, d’autre part, les différents tableaux sur lesquels doivent jouer les hommes politiques, entre manipulation, séduction et combat.

Le temps d’une conversation plongée dans le noir ou d’une conversation devant la bannière étoilée (invisible un temps comme si elle n’était plus l’enjeu véritable mais aussi gigantesque et carnassière), sa mise en scène se fait particulièrement significative. Cette plongée dans les arcanes du pouvoir les décrit comme une tentation perpétuelle de trahir : ses amis politiques mais surtout ses idéaux. L’étau se resserre autour de Stephen comme un piège inextricable et les seuls choix semblent alors être de dévorer ou être dévoré, d’ailleurs peut-être pas tant par soif du pouvoir que par souci de vengeance et par orgueil, amenant ainsi de la nuance dans le cynisme apparent qui consisterait à dépeindre des hommes politiques uniquement guidés par la soif de conquête et de pouvoir. Ryan Gosling est parfait dans ce rôle, finalement pas si éloigné de celui qu’il endosse dans « Drive », incarnant dans les deux cas un homme qui va devoir renier ses idéaux avec brutalité, et qui révèle un visage beaucoup plus sombre que ce qu’il n’y parait. Face à lui, George Clooney en impose avec sa classe inégalée et inégalable qui rend d’autant plus crédible et ambivalent son personnage à la trompeuse apparence, épris de laïcité, de pacifisme et d’écologie... sans doute davantage par opportunisme que par convictions profondes, ses choix privés révélant la démagogie de ses engagements publics.

Le cinéma américain entre Oliver Stone, Pakula, ou avec des rôles incarnés par Robert Redford comme dans « Votez McKay » de Michael Ritchie (que Redford avait d’ailleurs coproduit) a longtemps considéré et traité la politique comme un sujet à suspense. Tout en s’inscrivant dans la lignée de ces films, Clooney réinvente le genre en écrivant un film aux confluences de différents styles. La politique est décidément à la mode puisque pas moins de trois films français (très différents) sur le sujet étaient sortis l'an passé (« La Conquête », « Pater » et « L’Exercice de l’Etat »). Clooney ne s’intéresse d’ailleurs pas ici uniquement à la politique, le film ne s’intitulant pas « Les marches du pouvoir politique » mais du pouvoir tout court et cette soif d’ascension au mépris de tout pourrait se situer dans d’autres sphères de la société de même que la duplicité de ceux qui cherchent à en gravir les marches, à tout prix, même celui de leurs idéaux.

Seul regret : que le titre original peut-être pas plus parlant mais plus allégorique n’ait pas été conservé. «The ides of March » correspond ainsi au 15 mars du calendrier romain, une expression popularisée par une des scènes de « Jules César » de William Shakespeare, dans laquelle un oracle prévient le célèbre général de se méfier du 15 mars, date à laquelle il finira par être assassiné.

Un thriller aussi élégant que le sont en apparence ses protagonistes et qui en révèle d’autant mieux la face obscure grâce à un rythme particulièrement soutenu, un distribution brillamment dirigée (avec des seconds rôles excellents comme Philip Seymour Hoffman ou Paul Giamatti), des dialogues vifs, et surtout une mise en scène métaphorique entre ombre et lumière particulièrement symptomatique du véritable enjeu (être, devenir ou rester dans la lumière) et de la part d’ombre qu’elle dissimule (souvent habilement) et implique. Je vous engage à gravir ces « Marches du pouvoir » quatre-à-quatre. Un régal impitoyable. Vous en ressortirez le souffle coupé !

-Mon

-Mon