Critique de HER de Spike Jonze à 20H45 ce lundi 28 novembre 2016 sur Ciné + Emotion

Quatrième long métrage de Spike Jonze après « Dans la peau de John Malkovich» (1999), « Adaptation » (2002) et « Max et les maximonstres » (2009), à l’image du premier que j’avais découvert avec jubilation au Festival du Cinéma Américain de Deauville où il fut primé en 1999, « Her » nous embarque dans les réjouissants méandres d’un imaginaire débridé, celui du cinéaste et de son personnage. A ses risques et périls.

Direction Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly (Joaquin Phoenix), écrivain public des temps modernes, est inconsolable suite à une rupture difficile, en effet en instance de divorce avec sa femme Catherine (Rooney Mara) et vit seul dans un appartement sans âme. Il fait alors l’acquisition d’un programme informatique ultramoderne, capable de s’adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant le système, il répond à de brèves questions, choisit une voix féminine et fait la connaissance de Samantha (Scarlett Johansson), une voix féminine intelligente, intuitive et dotée d’humour et même d’ironie. Peu à peu, l’impensable va survenir : l’homme et la machine vont tomber amoureux…

La cristallisation amoureuse est sans aucun doute un éternel et non moins passionnant sujet romanesque et même romantique, pour la littérature aussi bien que pour le cinéma. Un sujet maintes fois abordé que Spike Jonze modernise ici en le liant à la solitude des vies et villes contemporaines même s’il s’agit ici (en apparence) de science-fiction. Spike Jonze ou le Stendhal des temps modernes…

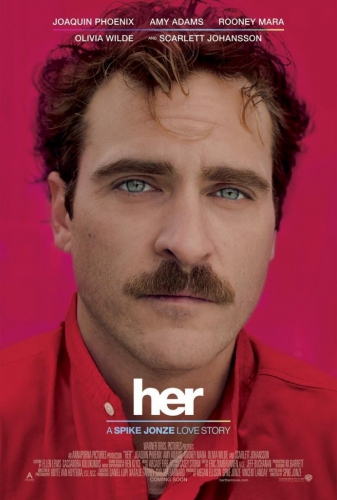

A l’image de l’affiche, c’est avant tout l’histoire d’un homme seul face à nous, miroir de nos solitudes modernes, et surtout face à lui-même, et dont le métier consiste à envoyer des lettres pour et à des inconnus avant de retrouver son appartement glacial donnant sur les lignes verticales et froides de la ville, avec l’hologramme d’un jeu vidéo pour seule compagnie. Dans la première scène, il dit des mots d’amour face caméra. Puis, nous découvrons qu’il est en réalité sur son lieu de travail, seul face à un ordinateur. Comme une prémonition.

Nommé dans cinq catégories à la 86ème cérémonie des Oscars (meilleur film, meilleure musique, meilleure chanson, meilleur décor et meilleur scénario original), « Her » est un film d’une indéniable originalité, dans son écriture (il a obtenu le Golden Globe et l’Oscar du meilleur scénario) et dans sa réalisation. Originalité et perspicacité puisque, en exacerbant le rôle des technologies, en nous faisant accepter pour réalité cette histoire d’amour aux frontières de la folie et de l’absurde (pléonasme ?), il porte à son paroxysme ce que nous inspirent les nouvelles technologies : le sentiment amoureux, cette « forme de démence acceptée par la société » (magnifique définition), qu’il dépeint magistralement dans sa sublime exaltation.

Dans cette ville intemporelle et universelle (Spike Jonze a tourné à Shangai et Los Angeles) se croisent des êtres qui vivent dans leur bulle imaginaire, soliloquant, emmurés dans leurs solitudes comme ils le sont dans cette ville tentaculaire. La technologie froide et déshumanisée va s’humaniser pour devenir l’âme sœur au sens propre, un amour désincarné, cristallisé. Her. Elle qui devient son univers au point qu’il se teinte du rouge qui la caractérise, biaise sa vision du monde, l’embellit, le transcende. La description de l’état amoureux est particulièrement réussie, cette ivresse insensée, cette idéalisation démente, cette projection, cette réécriture de la réalité, ce cinéma, finalement. Le vrai bonheur semble dans l’ailleurs, l’insaisissable, l’imaginaire, ou alors le passé, cette « histoire qu’on se raconte » et la forme et le fond se répondent intelligemment puisque le passé idéalisé est ici raconté par des flashbacks silencieux auréolés de lumière et de bonheur.

Spike Jonze a fait appel aux réalisateurs David O.Russell et Steven Soderbergh, pour que ces derniers confient leurs impressions sur la première version du film. Soderbergh aurait même fait des coupures radicales, peut-être que cette multiplicité de points de vue est à l’origine de l’unique défaut du film : l’impression de ruptures de rythme.

Scarlett Johansson réussit le pari de donner corps à cette voix (elle a même remporté le Prix d’Interprétation Féminine au 8ème Festival International du Film de Rome, en novembre 2013) et de faire exister ce personnage invisible. Quant à Joaquin Phoenix, il est une nouvelle fois d’une justesse étonnante qui contribue à nous faire croire à l’existence de ce personnage invisible dont il tombe amoureux. Un rôle majeur de plus après déjà tant de rôles marquants, que ce soit dans « La nuit nous appartient » de James Gray dans lequel il avait cet incroyable regard lunatique, fier puis désarçonné, puis déterminé puis dévasté, film dans lequel il est un magistral écorché vif dont le jeu est d’ailleurs un élément essentiel de l’atmosphère de claustrophobie du film ou encore dans le fascinant « I’m still here » , objet filmique singulier posant des questions passionnantes sur le statut de l’image (au double sens du terme d’ailleurs : image cinématographique et image de l’artiste) et évidemment en incarnant l’inoubliable fragile Leonard dans « Two lovers ».

Les décors et les costumes sont également particulièrement ingénieux s’inspirant du style des années 30 : Theodore porte une moustache et des pantalons tailles hautes, jamais de jeans, pas de revers, ni de col. Un univers singulier à la fois proche et lointain. L’omniprésence du rouge, la lumière naturelle dont est baigné l’appartement, tout contribue à cette impression de bulle irréelle et aveuglante que suscite le sentiment amoureux et nous transporte dans cet ailleurs vertigineux, fascinant, étourdissant et parfois effrayant.

Un film à la fois salutaire, parce qu’il montre le redoutable et magique pouvoir de l’imaginaire et fait appel à celui du spectateur ( par exemple pendant la scène d’amour, seul demeure un écran noir), et terrifiant en ce qu’il nous montre un univers d’une tristesse infinie avec ces êtres « lost in translation » prêts à tout pour ressentir la chaleur rougeoyante d’un amour fou, sublimé, un univers pas si éloigné du nôtre ou ce qu’il pourrait devenir.

Une fable poétique envoûtante, terriblement mélancolique, sublimée par la musique du groupe Arcade Fire, par une réalisation inspirée et élégante mais dont la tristesse et la suffocante solitude qui en émane m’ont terrassée malgré un magnifique plan de fin qui fait intelligemment écho à celui du début et qui nous incite à regarder vers l’horizon, à ressentir de vraies émotions, ou peut-être à regarder la vie telle qu’elle est : avec ses aspérités mais toujours riche de promesses.