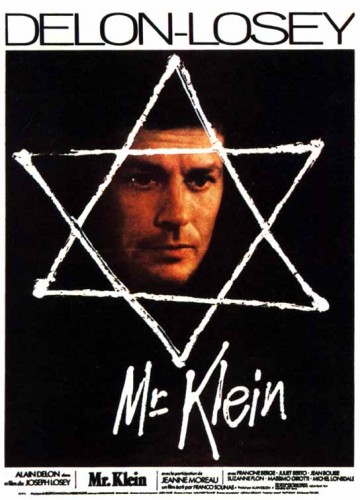

Critique de MONSIEUR KLEIN de Joseph Losey à 21h sur TV5 Monde ce 9 novembre 2015

A l'occasion des 80 ans d'Alain Delon, hier, je vous proposais 9 critiques de ses films, à retrouver en cliquant ici, en tête desquelles se trouvait le chef d'œuvre de Losey, Monsieur Klein, à ne surtout pas manquer, ce soir.

A chaque projection ce film me terrasse littéralement tant ce chef d'œuvre est bouleversant, polysémique, riche, brillant, nécessaire. Sans doute la démonstration cinématographique la plus brillante de l'ignominie ordinaire et de l'absurdité d'une guerre aujourd'hui encore partiellement insondables. A chaque projection, je le vois et l'appréhende différemment. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore et que j'espère convaincre d'y remédier par cet article, récapitulons d'abord brièvement l'intrigue.

Il s'agit de Robert Klein. Le monsieur Klein du titre éponyme. Enfin un des deux Monsieur Klein du titre éponyme. Ce Monsieur Klein-là, interprété par Alain Delon, voit dans l'Occupation avant tout une occasion de s'enrichir et de racheter à bas prix des œuvres d'art à ceux qui doivent fuir ou se cacher, comme cet homme juif (Jean Bouise) à qui il rachète une œuvre du peintre hollandais Van Ostade. Le même jour, il reçoit le journal « Informations juives » adressé à son nom, un journal normalement uniquement délivré sur abonnement. Ces abonnements étant soumis à la préfecture et M.Klein allant lui-même signaler cette erreur, de victime, il devient suspect... Il commence alors à mener l'enquête et découvre que son homonyme a visiblement délibérément usé de la confusion entre leurs identités pour disparaître...

La première scène, d'emblée, nous glace d'effroi par son caractère ignoble et humiliant pour celle qui la subit. Une femme entièrement nue est examinée comme un animal par un médecin et son assistante afin d'établir ou récuser sa judéité. Y succède une scène dans laquelle, avec la même indifférence, M.Klein rachète un tableau à un juif obligé de s'en séparer. M.Klein examine l'œuvre avec plus de tact que l'était cette femme humiliée dans la scène précédente, réduite à un état inférieur à celui de chose mais il n'a pas plus d'égard pour son propriétaire que le médecin en avait envers cette femme même s'il respecte son souhait de ne pas donner son adresse, tout en ignorant peut-être la véritable raison de sa dissimulation affirmant ainsi avec une effroyable et sans doute inconsciente effronterie « bien souvent je préfèrerais ne pas acheter ».

Au plan des dents de cette femme observées comme celles d'un animal s'oppose le plan de l'amie de M.Klein, Jeanine (Juliet Berto) qui se maquille les lèvres dans une salle de bain outrageusement luxueuse. A la froideur clinique du cabinet du médecin s'oppose le luxe tapageur de l'appartement de M.Klein qui y déambule avec arrogance et désinvolture, recevant ses invités dans une robe de chambre dorée. Il collectionne. Les œuvres d'art même s'il dit que c'est avant tout son travail. Les femmes aussi apparemment. Collectionner n'est-ce pas déjà une négation de l'identité, cruelle ironie du destin alors que lui-même n'aura ensuite de cesse de prouver et retrouver la sienne ?

Cet homonyme veut-il lui sauver sa vie ? Le provoquer ? Se venger ? M.Klein se retrouve alors plongé en pleine absurdité kafkaïenne où son identité même est incertaine. Cette identité pour laquelle les Juifs sont persécutés, ce qui, jusque-là, l'indifférait prodigieusement et même l'arrangeait plutôt, ou en tout cas arrangeait ses affaires.

Losey n'a pas son pareil pour utiliser des cadrages qui instaurent le malaise, instillent de l'étrangeté dans des scènes a priori banales dont l'atmosphère inquiétante est renforcée par une lumière grisâtre mettent en ombre des êtres fantomatiques, le tout exacerbé par une musique savamment dissonante... Sa caméra surplombe ces scènes comme un démiurge démoniaque : celui qui manipule M.Klein ou celui qui dicte les lois ignominieuses de cette guerre absurde. La scène du château en est un exemple, il y retrouve une femme, apparemment la maîtresse de l'autre M.Klein (Jeanne Moreau, délicieusement inquiétante, troublante et mystérieuse) qui y avait rendez-vous. Et alors que M.Klein-Delon lui demande l'adresse de l'autre M.Klein, le manipulateur, sa maîtresse lui donne sa propre adresse, renforçant la confusion et la sensation d'absurdité. Changement de scène. Nous ne voyons pas la réaction de M.Klein. Cette brillante ellipse ne fait que renforcer la sensation de malaise.

Le malentendu (volontairement initié ou non ) sur son identité va amener Klein à faire face à cette réalité qui l'indifférait. Démonstration par l'absurde auquel il est confronté de cette situation historique elle-même absurde dont il profitait jusqu'alors. Lui dont le père lui dit qu'il est « français et catholique depuis Louis XIV», lui qui se dit « un bon français qui croit dans les institutions ». M.Klein est donc certes un homme en quête d'identité mais surtout un homme qui va être amené à voir ce qu'il se refusait d'admettre et qui l'indifférait parce qu'il n'était pas personnellement touché : « je ne discute pas la loi mais elle ne me concerne pas ». Lui qui faisait partie de ces « Français trop polis ». Lui qui croyait que « la police française ne ferait jamais ça» mais qui clame surtout : « Je n'ai rien à voir avec tout ça. » Peu lui importait ce que faisait la police française tant que cela ne le concernait pas. La conscience succède à l'indifférence. Le vide succède à l'opulence. La solitude succède à la compagnie flatteuse de ses « amis ». Il se retrouve dans une situation aux frontières du fantastique à l'image de ce que vivent alors quotidiennement les Juifs. Le calvaire absurde d'un homme pour illustrer celui de millions d'autres.

Et il faut le jeu tout en nuances de Delon, presque méconnaissable, perdu et s'enfonçant dans le gouffre insoluble de cette quête d'identité pour nous rendre ce personnage sympathique, ce vautour qui porte malheur et qui « transpercé d'une flèche, continue à voler ». Ce vautour auquel il est comparé et qui éprouve du remords, peut-être, enfin. Une scène dans un cabaret le laisse entendre. Un homme juif y est caricaturé comme cupide au point de voler la mort et faisant dire à son interprète : « je vais faire ce qu'il devrait faire, partir avant que vous me foutiez à la porte ». La salle rit aux éclats. La compagne de M.Klein, Jeanine, est choquée par ses applaudissements. Il réalise alors, apparemment, ce que cette scène avait d'insultante, bête et méprisante et ils finiront par partir. Dans une autre scène, il forcera la femme de son avocat à jouer l'International alors que le contenu de son appartement est saisi par la police, mais il faut davantage sans doute y voir là une volonté de se réapproprier l'espace et de se venger de celle-ci qu'un véritable esprit de résistance. Enfin, alors que tous ses objets sont saisis, il insistera pour garder le tableau de Van Ostade, son dernier compagnon d'infortune et peut-être la marque de son remords qui le rattache à cet autre qu'il avait tellement méprisé, voire nié et que la négation de sa propre identité le fait enfin considérer.

Le jeu des autres acteurs, savamment trouble, laisse ainsi entendre que chacun complote ou pourrait être complice de cette machination, le père de M.Klein (Louis Seigner) lui-même ne paraissant pas sincère quand il dit « ne pas connaître d'autre Robert Klein », de même que son avocat (Michael Lonsdale) ou la femme de celui-ci (Francine Bergé) qui auraient des raisons de se venger, son avocat le traitant même de « minus », parfaite incarnation des Français de cette époque au rôle trouble, à l'indifférence coupable, à la lâcheté méprisable, au silence hypocrite.

Remords ? Conviction de supériorité ? Amour de liberté ? Volonté de partager le sort de ceux dont il épouse alors jusqu'au bout l'identité ? Homme égoïste poussé par la folie de la volonté de savoir ? Toujours est-il que, en juillet 1942, il se retrouve victime de la Raflé du Vel d'Hiv avec 15000 autres juifs parisiens. Alors que son avocat possédait le certificat pouvant le sauver, il se laisse délibérément emporter dans le wagon en route pour Auschwitz avec, derrière lui, l'homme à qui il avait racheté le tableau et, dans sa tête, résonne alors le prix qu'il avait vulgairement marchandé pour son tableau. Scène édifiante, bouleversante, tragiquement cynique. Pour moi un des dénouements les plus poignants de l'Histoire du cinéma. Celui qui, en tout cas, à chaque fois, invariablement, me bouleverse.

La démonstration est glaciale, implacable. Celle de la perte et de la quête d'identité poussées à leur paroxysme. Celle de la cruauté dont il fut le complice peut-être inconscient et dont il est désormais la victime. Celle de l'inhumanité, de son effroyable absurdité. Celle de gens ordinaire qui ont agi plus par lâcheté, indifférence que conviction.

Losey montre ainsi froidement et brillamment une triste réalité française de cette époque, un pan de l'Histoire et de la responsabilité française qu'on a longtemps préféré ignorer et même nier. Sans doute cela explique-t-il que « Monsieur Klein » soit reparti bredouille du Festival de Cannes 1976 pour lequel le film et Delon, respectivement pour la palme d'or et le prix d'interprétation, partaient pourtant favoris. En compensation, il reçut les César du meilleur film, de la meilleure réalisation et des meilleurs décors.

Ironie là aussi de l'histoire (après celle de l'Histoire), on a reproché à Losey de faire, à l'image de Monsieur Klein, un profit malsain de l'art en utilisant cette histoire mais je crois que le film lui-même est une réponse à cette accusation (elle aussi) absurde.

A la fois thriller sombre, dérangeant, fascinant, passionnant ; quête de conscience et d'identité d'un homme ; mise en ombres et en lumières des atrocités absurdes commises par le régime de Vichy et de l'inhumanité des français ordinaires ; implacable et saisissante démonstration de ce que fut la barbarie démente et ordinaire, « Monsieur Klein » est un chef d'œuvre aux interprétations multiples que la brillante mise en scène de Losey sublime et dont elle fait résonner le sens et la révoltante et à jamais inconcevable tragédie ... des décennies après. A voir et à revoir. Pour ne jamais oublier...