Champs-Elysées Film Festival : palmarès et bilan d'un voyage de 6 jours dans les cinématographies, sur la plus belle avenue du monde

Le Champs-Elysées Film Festival dont j’ai eu le plaisir d’être cette année « blog partenaire », un évènement initié par la productrice, distributrice et exploitante Sophie Dulac et dont c’était la deuxième édition (et non seconde car j’espère que d’autres lui succéderont), s’est déroulé sur la plus belle avenue du monde du 12 au 18 juin 2013 avec pour présidents Olivier Martinez et Julie Gayet, avec cette année, 18000 spectateurs malgré une météo capricieuse et la concurrence de « Cinema Paradiso » au Grand Palais. Même si la réalité m’a malheureusement rattrapée et même si je n’ai pas pu voir autant de films que prévu parmi cette alléchante programmation ( 60 films français et américains, à la fois des avant-premières et des films en compétition, des films intimistes et/ou indépendants et des blockbusters), des films projetés dans les cinémas suivants : le Balzac, le Gaumont Champs-Elysées, le Lincoln, le Publicis Cinéma, l’UGC George V et le MK2 Grand Palais), j’ai tout de même découvert de beaux films dont vous pourrez retrouver mes critiques ci-dessous.

Ci-dessus, la Présidente du festival (qui en est aussi à l'origine) Sophie Dulac, avec le Président d'honneur 2013, Olivier Martinez et, plus haut, avec l'autre Présidente d'honneur, Julie Gayet.

Aussi différents que les cinémas qui jalonnent les Champs-Elysées et dans lesquels ont lieu les projections du festival, les films de ce Champs-Elysées Film Festival 2013 m’ont ainsi permis de réaliser d’impressionnants bonds dans les genres cinématographiques et même dans le temps, un voyage aussi réjouissant que déroutant (Passez de « World War Z », blockbuster qui a perdu son scénariste en cours de route, au sublime « Elle s’en va » -film de l’année !-, en passant par des films indépendants aussi haletants que « Blood pressure ») ponctué par de très agréables escales sur la terrasse du Publicis (partenaire du festival), en haut des Champs-Elysées, avec sa vue surplombant Paris, vue sublimement vertigineuse, éblouissante et changeante. Quel plaisir de se découvrir touriste dans sa propre ville et de se rendre chaque jour sur les Champs-Elysées en ayant à chaque fois la sensation de partir pour de nouvelles pérégrinations, cinématographiques en tout cas, et en rentrant, le soir, en ayant la sensation de me retrouver dans « Minuit à Paris » de Woody Allen dans lequel ce dernier plus inventif et juvénile que jamais, joue et se joue des fantasmes d’une ville qu’il revendique d’idéaliser, ce Paris qui, à l’image du titre du roman d’Hemingway « est une fête », ce Paris dans lequel passé et présent, rêve et réalité, littérature et peinture vous étourdissent, un hymne à la magie de Paris et du cinéma qui permettent même au passé et au présent de se rencontrer et s’étreindre, dans lequel le cinéma est une évasion salutaire « dans une époque bruyante et compliquée ». Mais je m’égare…

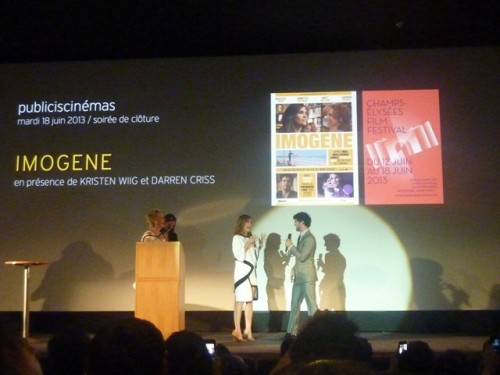

Parmi les nombreuses personnalités présentes cette année (pas dans « Minuit à Paris » mais au Champs Elysées Film Festival 2013) : Darren Criss (qui aura fait augmenter considérablement le niveau des décibels comme vous le verrez dans ma vidéo ci-dessous, je dois avouer humblement que je ne connaissais pas cet acteur avant le festival) et l’humoriste américaine Kristen Wiig pour le film de clôture «Imogène », Halle Berry, invitée d’honneur de la soirée caritative des Toiles Enchantées, Frédérick Wiseman et Cédric Klapisch pour leur master class et de très nombreuses équipes de films.

Je vous propose de retrouver ci-dessous les meilleurs moments de mes pérégrinations avec quelques films à ne surtout pas manquer dont je vous reparlerai bien entendu au moment de leurs sorties.

Avant d’évoquer les films qui m’ont marquée (« Five dances », « Le Quatuor », « Elle s’en va », « Grand Central », « Blood pressure » etc) et de ne pas évoquer d’autres plus dispensables ( comme « Chez nous c’est trois » dont la présentation aura néanmoins été un moment épique avec la présence de toute l’équipe du film -photo ci-dessus-… et l’obstination de Claude Duty à appeler Julien Doré –qui y fait une apparition- Julien Clerc) , je commence avec un des meilleurs moments de cette édition :

LA MASTER CLASS DE CEDRIC KLAPISCH :

-Grand moment de cette édition 2013 (après la master class de Michael Madsen et celle de Donald Sutherland, l’an passé, pour la première édition du festival) la master class de Cédric Klapisch, au cours de laquelle ce dernier a répondu aux questions même les plus « ineptes » (ceux qui auront vu un des films du festival en avant-première avec Andy Garcia comprendront la raison de l’utilisation de cet adjectif) de la salle avec beaucoup de courtoisie, d’humilité et de précision, un moment trop court qui aura notamment été ponctué par la projection de son court-métrage « En transit » qui contient déjà les thèmes de son cinéma (des personnages solitaires, « en transit », entre deux -vies, villes et parfois amours-, son goût pour le voyage, et que je vous propose de retrouver ci-dessous. Les plus attentifs y verront notamment Todd Solonz. Il s’agit du film de fin d’études de Cédric Klapisch réalisé à New York où il étudiait le cinéma, avec notamment de nombreux plans fixes inspirés par la photo. Il nous a d’ailleurs dit y avoir choisi de filmer une plage abandonnée par « plaisir photographique », et qu’il invente souvent des scènes dans l’optique de filmer certains lieux, que parfois aussi une scène peut lui être inspirée par une musique.

Le cinéaste a été interviewé sur la scène du Publicis par la pétillante Béatrice que les habitués d’un autre festival de cinéma connaissent bien. Cédric Klapisch venait tout juste de terminer « Casse-tête chinois ». Il a d’abord évoqué ses débuts par la photo jusqu’à ses 17 ans/18 ans, à l’origine de son « goût pour le visuel ». Il fut ensuite chef opérateur sur des courts-métrages. Ses deux échecs au concours de l’Idhec l’ont ensuite conduit dans une école de cinéma aux Etats-Unis. Comme cinéastes qu’il admire, il a cité au passage Scorsese, Allen, Jarmusch.

Il a également parlé de son acteur fétiche qu’il a révélé, Romain Duris, qui « n’était pas certain d’être acteur jusqu’à L’Auberge espagnole ».

Il a aussi évoqué son seul César, meilleur scénario pour « Un air de famille », « écrit à 95% par Jaoui /Bacri. »

Il a également confié que son envie d’être cinéaste était venue sur les Champs-Elysées et que Saint-Pétersbourg était la ville qu’il avait eue le plus de plaisir à filmer.

Selon lui, ce qui nous intéresse en tant que public, c’est « avoir une sorte de reportage sur le cerveau de quelqu’un qui n’est pas comme nous. […] Je trouve qu’il y a une diversité géniale dans le cinéma français unique au monde. En France, difficile de dire que Francis Weber est un auteur. Moi je trouve que c’est un auteur au même titre que Sergio Leone ou Almodovar car il a inventé un univers. »

En cadeau, les spectateurs de la master class ont eu le droit de voir le générique et le début de « Casse-tête chinois » qui sortira en salles le 4 décembre. Xavier (Romain Duris) a maintenant 40 ans. Il est père de deux enfants et parle/écrit toujours à 100 à l’heure. Après Paris, Barcelone, Saint-Pétersbourg, Londres, pour ne pas vivre loin de ses enfants le voilà cette fois parti pour New York pour un « casse-tête chinois ». Les premières images sont prometteuses, il vous faudra attendre le 4 décembre pour les découvrir à votre tour.

Sans aucun doute mon énorme coup de cœur de ce festival (et même de :l’année) ;

ELLE S’EN VA d’EMMANUELLE BERCOT avec Catherine Deneuve

Un film avec Catherine Deneuve est en soi déjà toujours une belle promesse, une promesse d’autant plus alléchante quand le film est réalisé par Emmanuelle Bercot dont j’avais découvert le cinéma avec « Clément », présenté à Cannes en 2001, dans le cadre de la Section Un Certain Regard, alors récompensé du Prix de la jeunesse dont je faisais justement partie cette année-là, l’histoire poignante et délicate (et délicatement traitée) de l’amour d’un adolescent pour une femme d’âge plus mûr (d’ailleurs interprétée avec beaucoup de justesse par Emmanuelle Bercot). Une histoire intense dont chaque plan témoignait, transpirait de la ferveur amoureuse qui unissait les deux protagonistes. Puis, il y a eu « Backstage », et l’excellent scénario de « Polisse » dont elle était coscénariste.

L’idée du road movie avec Catherine Deneuve m’a tout d’abord fait penser au magistral « Je veux voir » de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige dans lequel le dernier regard de Catherine Deneuve à la fois décontenancé et ébloui puis passionné, troublé, troublant est un des plus beaux plans qu’il me soit arrivé de voir au cinéma contenant une multitude de possibles et toute la richesse de jeu de l’actrice. « Elle s’en va » est un road movie centré certes aussi sur Catherine Deneuve mais très différent et né du désir « viscéral » d’Emmanuelle Bercot de la filmer (elle n’est sans doute pas la seule mais nous comprenons rapidement pourquoi l’actrice a accepté ici) comme l’a précisé la réalisatrice avant la projection.

L’actrice incarne ici Bettie (et non Betty comme celle de Chabrol), restauratrice à Concarneau, veuve (je vous laisse découvrir comment…), vivant avec sa mère (Claude Gensac !) qui la traite encore comme une adolescente. L’amant de Bettie vient de quitter sa femme… pour une autre qu’elle. Sa mère envahissante, son chagrin d’amour, son restaurant au bord de la faillite vont la faire quitter son restaurant, en plein service du midi, pour aller « faire un tour » en voiture, puis pour acheter des cigarettes. Le tour du pâté de maisons se transforme bientôt en échappée belle. Elle va alors partir sur les routes de France, et rencontrer toute une galerie de personnages dans une France qui pourrait être celle des « sous-préfectures » du « Journal de France » de Depardon. Et surtout, son voyage va la mener sur une voie inattendue…et nous aussi tant ce film est une surprise constante.

Après un premier plan sur Catherine Deneuve, au bord de la mer, éblouissante dans la lumière du soleil, et dont on se demande si elle va se « jeter à l’eau » (oui, d’ailleurs, d’une certaine manière), se succèdent des plans montrant des commerces fermées et des rues vides d’une ville de province, un chien à la fenêtre, une poésie décalée du quotidien aux accents de Depardon. Puis Bettie apparaît dans son restaurant. Elle s’affaire, tourbillonne, la caméra ne la lâche pas…comme sa mère, sans cesse après elle. Bettie va ensuite quitter le restaurant pour ne plus y revenir. Sa mère va la lâcher, la caméra aussi, de temps en temps : Emmanuelle Bercot la filme sous tous les angles et dans tous les sens ( sa nuque, sa chevelure lumineuse, même ses pieds, en plongée, en contre-plongée, de dos, de face, et même à l’envers) mais alterne aussi avec des plans plus larges qui la placent dans des situations inattendues dans de « drôle[s] d’endroit[s] pour une rencontre », y compris une aire d’autoroute comme dans le film éponyme.

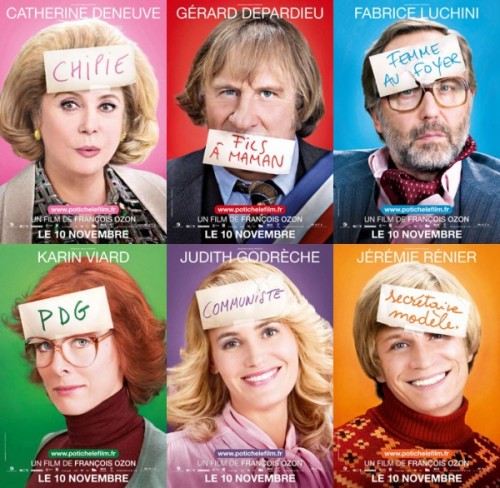

Si l’admiration de la réalisatrice pour l’actrice transpire dans chaque plan, en revanche « Elle s’en va » n’est pas un film nostalgique sur le « mythe » Deneuve mais au contraire ancré dans son âge, le présent, sa féminité, la réalité. Emmanuelle Bercot n’a pas signé un hommage empesé mais au contraire un hymne à l’actrice et à la vie. Avec son jogging rouge dans « Potiche », elle avait prouvé (à ceux qui en doutaient encore) qu’elle pouvait tout oser, et surtout jouer avec son image d’icône. « Elle s’en va » comme aurait pu le faire craindre son titre (le titre anglais est « On my way ») ne signifie ainsi ni une révérence de l’actrice au cinéma (au contraire, ce film montre qu’elle a encore plein de choses à jouer et qu’elle peut encore nous surprendre) ni un film révérencieux, mais au contraire le film d’une femme libre sur une autre femme libre. Porter une perruque improbable, se montrer dure puis attendrissante et s’entendre dire qu’elle a dû être belle quand elle était jeune (dans une scène qui aurait pu être glauque et triste mais que la subtilité de l’écriture et de l’interprétation rendent attendrissante )…mais plus tard qu’elle sera « toujours belle même dans la tombe» : elle semble prendre un malin plaisir à jouer avec son image.

Elle incarne ici un personnage qui est une fille avant d’être une mère et une grand-mère, et surtout une femme libre, une éternelle amoureuse. Au cours de son périple, elle va notamment rencontrer un vieil agriculteur (scène absolument irrésistible tout comme sa rencontre d’une nuit -belle découverte que Paul Hamy-). Sa confrontation avec cette galerie de personnages incarnés par des non professionnels pourrait à chaque fois donner lieu à un court-métrage tant ce sont de savoureux moments de cinéma, mais une histoire et un portrait se construisent bel et bien au fil de la route. Le film va ensuite prendre une autre tournure lorsque son petit-fils l’accompagnera dans son périple. En découvrant la vie des autres, et en croyant fuir la sienne, elle va au contraire lui trouver un nouveau chemin, un nouveau sens, la libérer du poids du passé.

Si le film est essentiellement interprété par des non professionnels (qui apportent là aussi un naturel et un décalage judicieux), nous croisons aussi Mylène Demongeot (trop rare), le peintre Gérard Garouste et la chanteuse Camille (d’ailleurs l’interprète d’une chanson qui s’intitule « Elle s’en va » mais qui n’est pas présente dans le film) dans le rôle de la fille cyclothymique de Bettie et enfin Nemo Schiffman, irréprochable dans le rôle du petit-fils. Ajoutez à cela une remarquable BO et vous obtiendrez un des meilleurs films de l’année 2013.

Présenté en compétition officielle de la Berlinale 2013 et en compétition du Champs-Elysées Film Festival 20013, « Elle s’en va » a permis à Catherine Deneuve de recevoir le prix coup de cœur du Festival de Cabourg 2013.

« Elle s’en va » est d’abord un magnifique portrait de femme sublimant l’actrice qui l’incarne en la montrant paradoxalement plus naturelle que jamais, sans artifices, énergique et lumineuse, terriblement vivante surtout. C’est aussi une bouffée d’air frais et d’optimisme qui montre que soixante ans ou plus peut être l’âge de tous les possibles, celui d’un nouveau départ. En plus d’être tendre (parfois caustique mais jamais cynique ou cruel grâce à la subtilité de l’écriture d’Emmanuelle Bercot et le jeu nuancé de Catherine Deneuve), drôle et émouvant, « Elle s’en va » montre que, à tout âge, tout peut se (re)construire, y compris une famille et un nouvel amour. « Elle s’en va » est de ces films dont vous ressortez émus et le sourire aux lèvres avec l’envie d’embrasser la vie. Un bonheur ! Et un bonheur rare. Le film sort en salles le 18 septembre. Ne le manquez pas.

-Parmi les autres belles surprises de ce festival :

- LE QUATUOR de YARON ZILBERMAN

Ce film qui sera en salles le 10 juillet raconte l’histoire de quatre musiciens d’un quatuor à cordes incarnés par Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Mark Ivanir et Christopher Walken dont la belle harmonie va être mise à rude épreuve quand va se déclarer la maladie de l’un d’entre eux qui va alors faire voler en éclats les certitudes et l’entente du groupe. Ils devront alors se confronter à la vie de laquelle finalement la musique les tenait éloignés. Vont alors se révéler les fêlures et les egos dans cette famille de musiciens unis par la musique.

Le cinéaste Yaron Zilberman s'est inspiré du "Quatuor à cordes, opus 131 en ut mineur" de Beethoven pour écrire et réaliser son film, un film sans grandiloquence, mais fragile et beau comme les relations qui unissent les différents personnages de ce groupe. Au-delà de la force poignante de la musique (trop peu présente, on en redemande), l’autre force de ce film est la construction des personnages, aux caractères nuancés avec une mention spéciale pour celui de Philip Seymour Hoffman, bouleversant et vulnérable… Ce même dernier adjectif pourrait s’appliquer inhabituellement à Christopher Walken, étonnamment en retenue.

-Parmi mes autres coups de cœur, un film en compétition :

BLOOD PRESSURE de SEAN GARRITY

Avec les films en compétition, d’une diversité vraiment appréciable, de ce Champs-Elysées Film Festival, je serai ainsi notamment passée de l’Amérique rurale de « Hide your smiling faces », film en compétition de Daniel Patrick Carbone, qui confronte de jeunes adolescents à la mort d’un de leurs amis, au milieu d’une nature à la fois hostile et reposante, en tout cas dans laquelle la mort rôde constamment, une mort qu’ils apprivoisent à l’image de la dureté de la vie à laquelle ils sont confrontés, à « How to make money selling drugs » de Mattheu Cooke qui ferait passer Michael Moore pour le cinéaste le plus objectif et le moins démagogique de la terre, non sans talent néanmoins. S’y succède une série d’entretiens avec des stars, des dealers, des employés de prison, ainsi que des lobbyistes argumentant chacun leur point de vue sur le marché de la drogue et ses conséquences. Mon grand coup de cœur de cette compétition (je regrette de n’avoir pu voir tous les films qui la composaient) est ainsi « Blood pressure » de Sean Garrity.

Réalisé par le Canadien Sean Garrity (photo ci-dessus), « Blood pressure » fut projeté au cinéma Le Balzac (un cinéma que je vous recommande pour la qualité et l’originalité de ses programmations et notamment pour ses ciné-concerts et les nombreuses autres initiatives de son directeur -depuis 35 ans !- Jean-Jacques Schpoliansky qui a su en faire un vrai lieu de vie et de cinéma, et faire survivre son cinéma malgré la rude concurrence des grands groupes qui l’environnent ) présenté par son enthousiaste réalisateur Sean Garrity qui a déclaré faire des films comme ceux qu’il rêverait de voir au cinéma. Le film en question étant par ailleurs résumé dans le programme comme « Le thriller psychologique le plus troublant de l’année », voilà qui était pour le moins intriguant. Et intriguant, « Blood pressure » l’est particulièrement, et cela dès les premières secondes qui, je dois l’avouer, m’ont captivée comme cela ne m’était pas arrivé depuis un moment ! Alors que la caméra survole des maisons tristement identiques, une voix off lit une lettre anonyme d’un mystérieux bienfaiteur adressée à une femme qui vit justement dans une de ces maisons. Si elle accepte que le mystérieux bienfaiteur continue à lui écrire, elle devra déposer une feuille verte sur sa fenêtre, sinon elle n’entendra plus jamais parler de lui. Si cette lettre semble bienveillante, son caractère anonyme, son ton étrange ne la rendent que plus inquiétante, visiblement pas pour Nicole qui n’hésite pas bien longtemps avant de se laisser entraîner…mais jusqu’où ? Et surtout…par qui ?

Sean Garrity capte ainsi immédiatement notre attention, d’abord parce que nous sommes placés au même niveau de connaissance que la destinataire de la lettre sur son expéditeur, l’identification est donc immédiate, ensuite parce que, avec beaucoup de subtilité, et simplement par un montage alerte et une réalisation astucieuse, Sean Garrity instaure un climat étrange, à la frontière des genres, un thriller intime et intimiste dans lequel le quotidien semble pouvoir basculer dans l’horreur à tout moment comme nous le font craindre, notamment, ces lettres rouges qui s’impriment sur les murs quand Nicole lit ces lettres en apparence inoffensives.

Ces lettres ne lui apportent en effet au début que des choses positives : le mystérieux bienfaiteur lui offre d’abord un soin de beauté en institut, des billets pour elle et son mari pour le voyage au Mexique où elle rêve de s’évader depuis si longtemps sans parler de ce moment irréel sur un toit de la ville auquel elle a été conduite par des lumières disposées sur la route… S'instaure pourtant progressivement une distorsion entre ce que ressent le spectateur qui pressent le danger et la menace planer et la confiance aveugle que Nicole semble éprouver envers son expéditeur (qu'elle imagine d'ailleurs avec une douce voix féminine).

Cette femme de 41 ans qui travaille aussi dans une pharmacie (élément qui aura ensuite son importance), délaissée par son mari et méprisée par ses enfants pour qui elle est juste là pour faire la cuisine et les emmener à leurs cours, va trouver une raison de vivre et se laisser entraîner dans ce jeu de pistes inquiétant et troublant, une sorte de rêve qui semble à tout instant pouvoir basculer dans le cauchemar. Ces lettres vont lui donner l’adrénaline que son existence ne lui procurait pas ou plus et surtout un sentiment d’exister. Nicole est incarnée par Michelle Giroux (dont le visage même va changer de manière assez spectaculaire au fur et à mesure des lettres et de la confiance qu’elle prend en elle), parfaite dans ce rôle de de femme docile et se sentant inutile qui va devenir une vraie combattante.

Par des éléments a priori anodins, comme le regard de son collègue de pharmacie qui épie ses moindres faits et gestes (Serait-il le mystérieux expéditeur ? A moins qu’il ne s’agisse de son mari ? Ou de son amie qui semble tellement bien la connaître et si-trop ?-bienveillante ?), la manière de filmer en plongée, à travers une vitre comme si elle était épiée, la numérotation décroissante des lettres portant des messages de plus en plus précis et intrigants, le réalisateur instille ainsi une inquiétude croissante…et maintient notre intérêt, nous lançant sur de fausses pistes.

A l’image de toutes ces routes qui se croisent, s’enchevêtrent et s’entrecroisent et que le réalisateur filme en plongée, Nicole est à un carrefour et elle doit choisir la (bonne ?) voie… Plus les lettres vont l’entraîner loin, plus Nicole va s’affirmer mais aussi s’enfoncer dans ses illusions jusqu’à un basculement (un peu trop ?) soudain qui va la confronter à la réalité.

Même si l’écriture n’est pas parfaite (personnages secondaires caricaturaux et notamment le mari, quelques plans et artifices inutiles), grâce à la vivacité du montage, une réalisation inspirée, l’interprétation et une écriture précises, Sean Garrity nous captive jusqu’à la dernière seconde, et jusqu’à une résolution totalement inattendue transformant le thriller en un film d’un romantisme désespéré et bouleversant. A l’image de ces routes qui s’entrecroisent filmées par Sean Garrity, l’écriture astucieusement déroutante et notre imagination déroutée, ne cessent de nous faire prendre des chemins différents et palpitants. Un thriller haletant, ludique, d’une indéniable originalité.

-Autre gros coup de cœur de ce festival :

GRAND CENTRAL de REBECCA ZLOTOWSKI

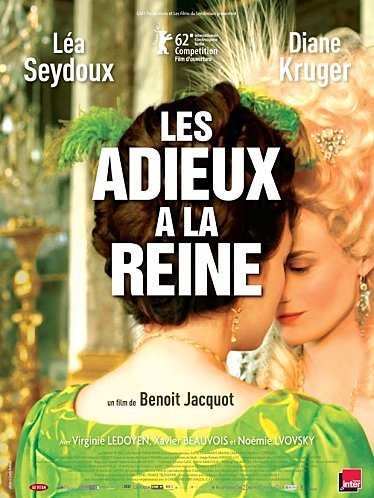

Dans ce nouveau film de Rebecca Zlotowski, Tahar Rahim incarne Gary, un jeune homme agile, frondeur, qui apprend vite, embauché dans une centrale nucléaire, au plus près des réacteurs, où les doses radioactives sont les plus fortes et dangereuses. Là, où le danger est constant. Il va y trouver ce qu’il cherchait, de l’argent, une équipe à défaut d’une famille (on ne verra de sa vraie famille qu’une sœur dont le conjoint le rejette visiblement, et une grand-mère dont la porte restera impitoyablement fermée) même si elle le devient presque, mais aussi Karole (Léa Seydoux), la femme de son collègue Toni (Denis Menochet). Tandis que les radiations le contaminent progressivement, une autre forme de chimie (ou d’alchimie), l’irradie, puisqu’il tombe amoureux de Karole. Chaque jour, la menace, de la mort et de la découverte de cette liaison, planent.

La première bonne idée du film est de nous faire découvrir cet univers dans lequel des hommes côtoient le danger et la mort chaque jour, dans des conditions terrifiantes que Rebecca Zlotowski parvient parfaitement à transcrire notamment par un habile travail sur le son, des bruits métalliques, assourdissants qui nous font presque ressentir les vibrations du danger. A l’image d’un cœur qui battrait trop fort comme celui de Gary pour Karole. J’ignore ce qui est réel dans sa retranscription des conditions de vie des employés de la centrale nucléaire tant elles paraissent iniques et inhumaines mais j’imagine qu’elles sont tristement réelles puisque Claude Dubout, un ouvrier qui avait écrit un récit autobiographique, « Je suis décontamineur dans le nucléaire », a été le conseiller technique du film. Le film a par ailleurs été tourné dans une centrale nucléaire jamais utilisée, en Autriche, ce qui renforce l’impression de réalisme.

Ne vous y trompez pas, « Grand Central » n’est néanmoins pas un documentaire sur les centrales nucléaires. C’est aussi et avant tout une histoire d’amour, de désirs dont la force est renforcée par la proximité d’un double danger. C’est un film sensuel, presque animal qui pratique une économie de dialogues et qui repose sur de beaux parallèles et contrastes. Parallèle entre l’amour de Gary pour Karole qui se laisse irradier par elle et pour rester auprès d’elle. Parallèle entre le sentiment amoureux, presque violent, impérieux, qui envahit lentement et irrémédiablement celui qui l’éprouve comme la centrale qui contamine. Parallèle entre les effets du désir amoureux et les effets de la centrale : cette dose qui provoque « la peur, l’inquiétude », les jambes « qui tremblent », la « vue brouillée » comme le souligne Karole. Parallèle entre ces deux dangers que Gary défie, finalement malgré lui. Contraste entre cette centrale clinique, carcérale, bruyante et la nature dans laquelle s’aiment Gary et Karole et que Rebecca Zlotowski filme comme une sorte d’Eden, ou comme dans « Une partie de campagne » de Renoir, même si elle n’élude rien des difficiles conditions de vie des ces ouvriers/héros qui habitent dans des mobile-homes près des centrales, telle une Ken Loach française.

Rebecca Zlotowski dresse le portrait de beaux personnages incarnés par d’excellents comédiens ici tout en force et sensualité au premier rang desquels Tahar Rahim, encore une fois d’une justesse irréprochable, Denis Menochet, bourru, clairvoyant et attendrissant, un beau personnage qui échappe au manichéisme auquel sa position dans le film aurait pu le réduire, ou encore Olivier Gourmet ou Johan Libéreau (trop rare).

Encore un film dont je vous reparlerai qui à la fois nous emporte par la beauté de ses personnages, leur rudesse tendre, la radieuse force des sentiments (amitié, amour) qui les unit … et qui nous glace d’effroi, en nous montrant les conditions de travail de ceux qui risquent chaque jour leur vie dans l’une de ces 19 centrales françaises et avec un retentissement sonore final que vous n’êtes pas prêts d’oublier.

-Autre bonne surprise :

FIVE DANSES de ALAN BROWN

Avec sa douceur séduisante, sa sensibilité lumineuse, l’interprétation nuancée, sa chorégraphie en 5 temps et 5 danses (métaphores des relations entre les personnages qui se cherchent, rapprochent, se combattent, s’éloignent, se rapprochent à nouveau), l’histoire de l’émancipation et du premier amour du jeune Chip, jeune danseur qui débarque à New York pour intégrer une troupe de danse moderne à Soho.

-Autre grand moment de cette édition :

-PROJECTION DE LA VERSION RESTAUREE DE « PLEIN SOLEIL » de RENE CLEMENT

Sans doute suis-je irrécupérable car je n’ai pas résisté à l’envie de rerererevoir « Plein soleil » (ici en version restaurée), 15 jours après l’avoir revu à Cannes, dans le cadre de Cannes Classics, en présence d’Alain Delon, toujours aussi éblouie. Retrouvez, à cette occasion, ici, mon dossier consacré à Alain Delon avec 9 critiques de films et les critiques des dernières pièces de théâtre dans lesquelles ce dernier a joué.

Dans ce film de 1960, Alain Delon est Tom Ripley, qui, moyennant 5000 dollars, dit être chargé par un milliardaire américain, M.Greenleaf, de ramener son fils Philippe (Maurice Ronet) à San Francisco, trouvant que ce dernier passe de trop longues vacances en Italie auprès de sa maîtresse Marge (Marie Laforêt). Tom est constamment avec eux, Philippe le traite comme son homme à tout faire, tout en le faisant participer à toutes ses aventures sans cesser de le mépriser. Mais Tom n’est pas vraiment l’ami d’enfance de Philippe qu’il dit être et surtout il met au point un plan aussi malin que machiavélique pour usurper l’identité de Philippe.

« Plein soleil » est une adaptation d’un roman de Patricia Highsmith (écrite par Paul Gégauff et René Clément) et si cette dernière a été très souvent adaptée (et notamment le roman le « Talentueux Monsieur Ripley » titre originel du roman de Patricia Highsmith qui a fait l’objet de très nombreuses adaptations et ainsi en 1999 par Anthony Minghella avec Matt Damon dans le rôle de Tom Ripley), le film de René Clément était selon elle le meilleur film tiré d’un de ses livres.

Il faut dire que le film de René Clément, remarquable à bien des égards, est bien plus qu’un thriller. C’est aussi l’évocation de la jeunesse désinvolte, oisive, désœuvrée, égoïste, en Italie, qui n’est pas sans rappeler la « Dolce vita » de Fellini.

Cette réussite doit beaucoup à la complexité du personnage de Tom Ripley et à celui qui l’incarne. Sa beauté ravageuse, son identité trouble et troublante, son jeu polysémique en font un être insondable et fascinant dont les actes et les intentions peuvent prêter à plusieurs interprétations. Alain Delon excelle dans ce rôle ambigu, narcissique, où un tic nerveux, un regard soudain moins assuré révèlent l’état d’esprit changeant du personnage. Un jeu double, dual comme l’est Tom Ripley et quand il imite Philippe (Ronet) face au miroir avec une ressemblance à s’y méprendre, embrassant son propre reflet, la scène est d’une ambivalente beauté. Si « Plein soleil » est le quatrième film d’Alain Delon, c’est aussi son premier grand rôle suite auquel Visconti le choisit pour « Rocco et ses frères ». Sa carrière aurait-elle était la même s’il avait joué le rôle de Greenleaf qui lui avait été initialement dévolu et s’il n’avait insisté pour interpréter celui de Tom Ripley ? En tout cas, avec « Plein soleil » un mythe était né et Delon depuis considère toujours Clément comme son « maître absolu ». Ils se retrouveront d’ailleurs peu après pour les tournages de « Quelle joie de vivre » (1960), « Les Félins » (1964) et enfin « Paris brûle-t-il ? » en 1966.

Face à lui, Ronet est cynique et futile à souhait. Le rapport entre les deux personnages incarnés par Delon et Ronet est d’ailleurs similaire à celui qu’ils auront dans « La Piscine » de Jacques Deray 9 ans plus tard, le mépris de l’un conduisant pareillement au meurtre de l’autre. Entre les deux, Marge se laisse éblouir par l’un puis par l’autre, victime de ce jeu dangereux mais si savoureux pour le spectateur qui ne peut s’empêcher de prendre fait et cause pour l’immoral Tom Ripley.

L’écriture et la réalisation de Clément procurent un caractère intemporel à ce film de 1960 qui apparaît alors presque moins daté et plus actuel que celui de Minghella qui date pourtant de 1999 sans compter la modernité du jeu des trois acteurs principaux qui contribue également à ce sentiment de contemporanéité.

« Plein soleil » c’est aussi la confrontation entre l’éternité et l’éphémère, la beauté éternelle et la mortalité, la futilité pour feindre d’oublier la finitude de l’existence et la fugacité de cette existence.

Les couleurs vives avec lesquelles sont filmés les extérieurs renforcent cette impression de paradoxe, les éléments étant d’une beauté criminelle et trompeuse à l’image de Tom Ripley. La lumière du soleil, de ce plein soleil, est à la fois élément de désir, de convoitise et le reflet de ce trouble et de ce mystère. Une lumière si bien mise en valeur par le célèbre chef opérateur Henri Decaë sans oublier la musique de Nino Rota et les sonorités ironiquement joyeuses des mandolines napolitaines. L’éblouissement est celui exercé par le personnage de Tom Ripley qui est lui-même fasciné par celui dont il usurpe l’identité et endosse la personnalité. Comme le soleil qui à la fois éblouit et brûle, ils sont l’un et l’autre aussi fascinants que dangereux. La caméra de Clément enferme dans son cadre ses personnages comme ils le sont dans leurs faux-semblants.

Acte de naissance d’un mythe, thriller palpitant, personnage délicieusement ambigu, lumière d’été trompeusement belle aux faux accents d’éternité, « Plein soleil » est un chef d’œuvre du genre dans lequel la forme coïncide comme rarement avec le fond, les éléments étant la métaphore parfaite du personnage principal. « Plein soleil », un film trompeusement radieux par lequel je vous conseille vivement de vous laisser éblouir !

- Parmi les événements de cette édition, il y a également eu :

BELLE DU SEIGNEUR de GLENIO BONDER avec Jonthan Rhys-Meyers et Natalia Vodianova

Je suis allée voir ce film (en avant-première, dans le cadre du Champs-Elysées Film Festival, en présence de Natalia Vodianova et de Jonathan Rhys Meyers -vous l'entendrez parler du film dans ma vidéo ci-dessus, tout juste descendu de son avion pour Paris-), avec autant d’impatience que d’appréhension, ce roman étant pour moi inadaptable (pas seulement pour moi d’ailleurs, il est réputé comme tel) et étant surtout celui que je dévore, invariablement, irrationnellement, à chaque lecture, celui que j’aime autant pour son écriture vertigineuse, sa satire si acerbe et juste d’une société avide d’ascension sociale- ah le pathétisme hilarant d’Adrien Deume et de sa médiocrité- que parce qu’il s’agit d’un sublime roman d’amour, ou plutôt roman de désamour d’ailleurs puisque la passion y étouffe ceux qui la vivent, les sublimes et tragiques Ariane et Solal. Roman flamboyant, inoubliable dans lequel Albert Cohen décrit mieux que personne la naissance et la désagrégation de la passion. Un roman éblouissant et terrifiant. Comme les sentiments qu’il dépeint, qu’il dissèque. Un roman, une expérience même, qu’on adore ou déteste mais qui ne laisse sûrement pas indifférent.

« Belle du Seigneur » a ainsi reçu en 1968 le Grand Prix de l'Académie française. Traduit dans 13 langues, il s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires.

Pour le réalisateur, Glenio Bonder, ancien diplomate brésilien aux Etats-Unis, (qui avait déjà réalisé un portrait d’Albert Cohen) « Belle du Seigneur » était plus qu’un film : le projet d’une vie. Comment ne pas le comprendre tant l’adaptation de ce sublime roman, véritable vertige littéraire, est un défi magnifique pour un réalisateur ?

C’est au milieu des années 1980, alors qu'il est diplomate pour le gouvernement brésilien qu’il commence ainsi à se passionner pour le sujet. Après avoir réalisé des courts métrages, des documentaires et des publicités pour de grandes marques, Glenio Bonder écrit alors un scénario de 120 pages, mais il devra attendre jusqu'en 2010 pour débuter le tournage. Il décèdera avant de voir la version finale de ce film auquel il aura consacré 25 ans de sa vie.

En 1935/1936, à Genève, le séduisant Solal (Jonathan Rhys Meyers), qui travaille à la SDN (Société des Nations), tente de séduire Ariane Deume (Natalia Vodianova), aristocrate protestante et épouse de son subalterne Adrien, qui l’éblouit lors d’une soirée. Solal s'introduit ainsi chez Ariane et, dissimulé, il lui déclare sa passion. Il jure alors de la séduire, comme il séduit toutes les autres femmes. Le même jour, il accorde à Adrien Deume la promotion que celui-ci espérait. Ce dernier ne rêve en effet que d'ascension sociale dans le monde de la diplomatie de la Société des Nations. Adrien invite alors Solal à dîner, avec la fierté aveugle que vous pouvez imaginer. Mais Solal ne vient pas…

Passé le plaisir de retrouver, l’espace d’un instant, ces personnages qui m’intriguent et me fascinent tant (il faut avouer que Jonathan Rhys Meyers, physiquement du moins, correspond à l’image que je pouvais me faire de Solal), malgré la musique de Gabriel Yared, malgré la présence à l’écriture de Vincenzo Cerami, scénariste reconnu qui a notamment coécrit « La vie est belle » avec et de Roberto Benigni, cette adaptation s’est révélée être une terrible déception. Mais comment pouvait-il en être autrement ? Comment retranscrire à l’écran la complexité des personnages et plus encore de cette écriture unique, fascinante, qui vous happe comme la relation entre Solal et Ariane qui les entraînent irrésistiblement vers cette issue tragique, comme une tentation hypnotique et dangereuse ? Comment retranscrire l’avidité de la passion entre les deux amants, et entre ce livre d’une beauté redoutable et le lecteur ?

Les personnages d’Albert Choen si complexes, successivement détestables et compréhensibles, ne sont ici que mièvres, capricieux, totalitaires, sans nuances. Nulle trace ici de cette écriture éblouissante, à la fois ardue et limpide, d’Albert Cohen, avec ses digressions, ses apartés, avec ses phrases interminables et étourdissantes, sans ponctuation, terriblement belles et clairvoyantes, aussi lyriques que parfois réalistes, et qui vous font chavirer d’admiration. Comment retranscrire les voix des personnages qui se croisent, s’entrechoquent ? Comment retranscrire cette exaltation de la passion et cette écriture elle-même exaltée à laquelle Albert Cohen semble vouer un amour aussi fou que celui d’Ariane et Solal ?

Là où le film a également échoué c’est dans la transcription du pathétique, dans la satire de l'administration et du monde de la diplomatie (que le réalisateur connait pourtant bien !). Tous les sarcasmes, les nuances, l’ironie, le soin du détail d’Albert Cohen sont ici absents. Quel don de l’observation, quelle acuité chez Albert Cohen pourtant dans la transcription de l'autosatisfaction, la paresse, la médiocrité d’Adrien Deume et de l’administration, dans la description de la vacuité de son travail. Et quelles universalité et intemporalité !

L’épaisseur du roman rend les ellipses inéluctables mais elles ne sont pas toujours judicieuses ici avec notamment l’absence des « Valeureux », cousins orientaux de Solal, qui le retrouvent à Genève, essentiels à la compréhension de la personnalité de Solal, avec aussi la disparition subite d’Adrien de l’histoire ou encore l’absence de l’évocation de la rencontre entre Adrien et Ariane, et même de la tentative de suicide de cette dernière. Le spectateur qui n’a pas lu le roman comprendra aussi difficilement le titre, Ariane étant « Belle du Seigneur », de son « Seigneur », « religieuse de l'amour » , l’amour devenant un art, un mythe même. Ceux qui n’ont pas lu le roman auront aussi sans doute du mal à saisir pourquoi Solal a été chassé de la SDN et a perdu sa nationalité. Nous passerons sur les présences de… Jack Lang et Georges Kiejman. Signalons que le rôle de Mariette (la servante d’Ariane) est (plutôt bien) interprétée par Marianne Faithfull.

Ariane et Solal, par ailleurs, n’apparaissent jamais dans toute leur complexité, Solal qui est certes irrésistiblement beau mais, aussi, derrière le cynisme, un personnage épris d’absolu tout en se conduisant comme un Don Juan ou un Valmont manipulateur (pléonasme) - Jonathan Rhys Meyers a d'ailleurs déjà interprèté le plus machiavélique des manipulateurs, dans le chef d'oeuvre de Woody Allen, "Match point"-, bref un personnage magnifiquement ambivalent. D’ailleurs, ce personnage me semble à chaque page et même à chaque relecture du roman différent, tour à tour admirable ou haïssable, sublime ou pitoyable, parfois tout cela à la fois.

Et alors que dans le roman chaque mot est essentiel (monologues sans ponctuation, sans paragraphes qui obligent –obligent n’est d’ailleurs pas le bon terme tant chaque mot se savoure dans l’attente insatiable du suivant- à une attention constante pour ne pas laisser échapper un détail qui éclairerait différemment les personnages), ici tout est réduit à l’anecdotique, à une succession de scènes clefs qui, sans la richesse et la précision de l’écriture ciselée d’Albert Cohen, n’ont plus aucune saveur. La scène de la rencontre du Ritz, d’une beauté si troublante, ardente, dans le roman (et que je ne peux m’empêcher de reprendre ci-dessous pour vous faire découvrir, si vous ne la connaissez pas encore, l'envoûtante musique des mots de Cohen) est ici absurde, accessoire, dénuée d’émotions :

« En ce soir du Ritz, soir de destin, elle m'est apparue, noble parmi les ignobles apparue, redoutable de beauté, elle et moi et nul autre en la cohue des réussisseurs et des avides d'importances, mes pareils d'autrefois, nous deux seuls exilés, elle seule comme moi, et comme moi triste et méprisante et ne parlant à personne, seule amie d'elle-même, et au premier battement de ses paupières je l'ai connue. C'était elle, l'inattendue et l'attendue, aussitôt élue en ce soir de destin, élue au premier battement de ses longs cils recourbés. Elle, c'est vous.[...] Les autres mettent des semaines et des mois pour arriver à aimer, et à aimer peu, et il leur faut des entretiens et des goûts communs et des cristallisations. Moi, ce fut le temps d'un battement de paupières. Dites-moi fou, mais croyez-moi. Un battement de ses paupières, et elle me regarda sans me voir, et ce fut la gloire et le printemps et le soleil et la mer tiède et sa transparence près du rivage et ma jeunesse revenue, et le monde était né, et je sus que personne avant elle... ».

Peut-on blâmer Glenio Bonder d’avoir échoué dans cette impossible entreprise, d’avoir fait de ce roman violemment beau, de passions exaltées et exaltantes, et qui déchaîne les passions, un film tiède et lisse, qui nous laisse indifférents ? « Belle du Seigneur » n’est-il pas le roman qui prouve que tout livre n’est pas adaptable ? Pouvait-on retranscrire, traduire en images, sans les trahir, l’ambivalence des personnages, le mélange d’ironie et de tragédie, de beauté et de pathétisme, le vertige procuré par l’écriture qui happe et étourdit comme l’amour qui unit puis désunit Ariane et Solal ?

Vous l’aurez compris : je vous recommande plus que vivement de (re)lire « Belle du Seigneur ». Je vous le promets, ce roman vous hypnotisera, happera, bouleversera, étourdira et, malgré son pessimisme, en le refermant, vous n’aurez qu'une envie, le relire avec avidité, redécouvrir les personnages, retrouver des indices qui vous feront les envisager différemment, les retrouver pour presque éprouver (grâce à la magie de l’écriture magistrale de Cohen) l’espace d’un instant ce qu’ils éprouvent, les plaindre, les détester, les envier, ne pas toujours les comprendre : revivre cette expérience d’une troublante, tragique, violente et singulière beauté. Quant au film, il pourrait être un cas d’école sur une adaptation impossible…et nous ne saurons jamais si Glenio Bonder aurait été satisfait de cet ultime montage beaucoup trop elliptique et de ce film auquel il aura eu la (compréhensible) folie de consacrer 25 ans de sa vie.

PALMARES DU CHAMPS-ELYSEES FILM FESTIVAL 2013

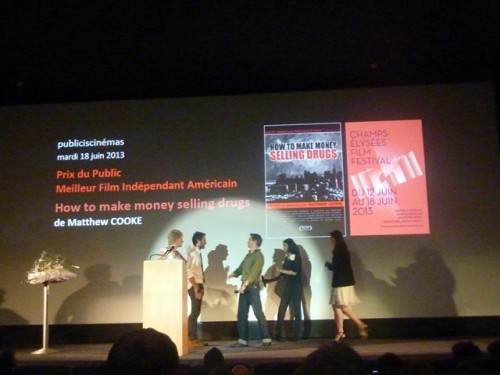

Prix du Public du long-métrage américain :

« How to Make Money Selling Drugs » de Matthew Cooke (documentaire

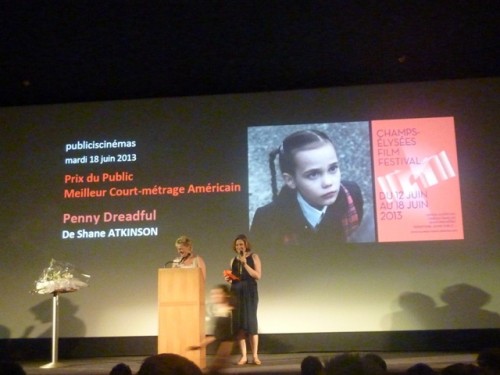

Prix du Public du court-métrage américain :

-« Penny Dreadful » de Shane Atkinson, de la Columbia University School of the Arts,

Prix du Public du court-métrage français :

- Simon Lelouch pour « Nous sommes tous des êtres penchés ».

Prix du Jury Etudiant ( dont l’objectif est de faire connaître les grands classiques du cinéma aux jeunes adultes, a récompensé l’un des films et documentaires présenté dans la section Les Incontournables TCM Cinéma) :

-« Un, deux, trois » de Billy Wilder.

Pour en savoir plus :

wwww.champselyseesfilmfestival.com

https://www.facebook.com/champselyseesfilmfestival

Je vous donne rendez-vous également l’année prochaine sur mes blogs http://inthemoodlemag.com, http://inthemoodforfilmfestivals.com et http://inthemoodforcinema.com pour vous faire suivre le Champs-Elysées Film Festival 2014 en direct.

Un film qui nous emmène sur trois continents sans jamais que notre attention ne soit relâchée, qui nous confronte à l’égoïsme, à notre égoïsme, qui nous jette notre aveuglement et notre surdité en pleine figure, ces figures et ces visages qu’il scrute et sublime d’ailleurs, qui nous jette notre indolence en pleine figure, aussi. Un instantané troublant et désorientant de notre époque troublée et désorientée. La scène de la discothèque est ainsi une des plus significatives, qui participe de cette expérience. La jeune Japonaise sourde et muette est aveuglée. Elle noie son désarroi dans ces lumières scintillantes, fascinantes et angoissantes. Des lumières aveuglantes: le paradoxe du monde, encore. Lumières qui nous englobent. Soudain aveuglés et sourds au monde qui nous entoure nous aussi.

Un film qui nous emmène sur trois continents sans jamais que notre attention ne soit relâchée, qui nous confronte à l’égoïsme, à notre égoïsme, qui nous jette notre aveuglement et notre surdité en pleine figure, ces figures et ces visages qu’il scrute et sublime d’ailleurs, qui nous jette notre indolence en pleine figure, aussi. Un instantané troublant et désorientant de notre époque troublée et désorientée. La scène de la discothèque est ainsi une des plus significatives, qui participe de cette expérience. La jeune Japonaise sourde et muette est aveuglée. Elle noie son désarroi dans ces lumières scintillantes, fascinantes et angoissantes. Des lumières aveuglantes: le paradoxe du monde, encore. Lumières qui nous englobent. Soudain aveuglés et sourds au monde qui nous entoure nous aussi. C’est aussi un film de contrastes. Contrastes entre douleur et grâce, ou plutôt la grâce puis si subitement la douleur, puis la grâce à nouveau, parfois. Un coup de feu retentit et tout bascule. Le coup de feu du début ou celui en pleine liesse du mariage. Grâce si éphémère, si fragile, comme celle de l’innocence de ces enfants qu’ils soient japonais, américains, marocains, ou mexicains. Contrastes entre le rouge des vêtements de la femme mexicaine et les couleurs ocres du désert. Contrastes entres les lignes verticales de Tokyo et l’horizontalité du désert. Contrastes entre un jeu d’enfants et ses conséquences dramatiques. Contraste entre le corps dénudé et la ville habillée de lumière. Contraste entre le désert et la ville. Contrastes de la solitude dans le désert et de la foule de Tokyo. Contrastes de la foule et de la solitude dans la foule. Contrastes entre « toutes les télévisions [qui] en parlent » et ces cris qui s’évanouissent dans le désert. Contrastes d’un côté et de l’autre de la frontière. Contrastes d’un monde qui s’ouvre à la communication et se ferme à l’autre. Contrastes d’un monde surinformé mais incompréhensible, contrastes d’un monde qui voit sans regarder, qui interprète sans savoir ou comment, par le prisme du regard d’un monde apeuré, un jeu d’enfants devient l’acte terroriste de fondamentalistes ou comment ils estiment savoir de là-bas ce qu’ils ne comprennent pas ici.

C’est aussi un film de contrastes. Contrastes entre douleur et grâce, ou plutôt la grâce puis si subitement la douleur, puis la grâce à nouveau, parfois. Un coup de feu retentit et tout bascule. Le coup de feu du début ou celui en pleine liesse du mariage. Grâce si éphémère, si fragile, comme celle de l’innocence de ces enfants qu’ils soient japonais, américains, marocains, ou mexicains. Contrastes entre le rouge des vêtements de la femme mexicaine et les couleurs ocres du désert. Contrastes entres les lignes verticales de Tokyo et l’horizontalité du désert. Contrastes entre un jeu d’enfants et ses conséquences dramatiques. Contraste entre le corps dénudé et la ville habillée de lumière. Contraste entre le désert et la ville. Contrastes de la solitude dans le désert et de la foule de Tokyo. Contrastes de la foule et de la solitude dans la foule. Contrastes entre « toutes les télévisions [qui] en parlent » et ces cris qui s’évanouissent dans le désert. Contrastes d’un côté et de l’autre de la frontière. Contrastes d’un monde qui s’ouvre à la communication et se ferme à l’autre. Contrastes d’un monde surinformé mais incompréhensible, contrastes d’un monde qui voit sans regarder, qui interprète sans savoir ou comment, par le prisme du regard d’un monde apeuré, un jeu d’enfants devient l’acte terroriste de fondamentalistes ou comment ils estiment savoir de là-bas ce qu’ils ne comprennent pas ici. Mais toutes ces dissociations et ces contrastes ne sont finalement là que pour mieux rapprocher. Contrastes de ces hommes qui parlent des langues différentes mais se comprennent d’un geste, d’une photo échangée (même si un billet méprisant, méprisable les séparera, à nouveau). Contrastes de ces êtres soudainement plongés dans la solitude qui leur permet finalement de se retrouver. Mais surtout, surtout, malgré les langues : la même violence, la même solitude, la même incommunicabilité, la même fébrilité, le même rouge et la même blancheur, la même magnificence et menace de la nuit au-dessus des villes, la même innocence meurtrie, le même sentiment d’oppression dans la foule et dans le désert.

Mais toutes ces dissociations et ces contrastes ne sont finalement là que pour mieux rapprocher. Contrastes de ces hommes qui parlent des langues différentes mais se comprennent d’un geste, d’une photo échangée (même si un billet méprisant, méprisable les séparera, à nouveau). Contrastes de ces êtres soudainement plongés dans la solitude qui leur permet finalement de se retrouver. Mais surtout, surtout, malgré les langues : la même violence, la même solitude, la même incommunicabilité, la même fébrilité, le même rouge et la même blancheur, la même magnificence et menace de la nuit au-dessus des villes, la même innocence meurtrie, le même sentiment d’oppression dans la foule et dans le désert. et qui, au moindre geste , à la moindre seconde, au moindre soupçon, peut basculer dans la violence irraisonnée, un monde qui n'a jamais communiqué aussi vite et mal, un monde que l'on prend en pleine face, fascinés et horrifiés à la fois, un monde brillamment ausculté, décrit, par des cris et des silences aussi ; un monde qui nous aveugle, nous assourdit, un monde de différences si semblables, un monde d’après 11 septembre.

et qui, au moindre geste , à la moindre seconde, au moindre soupçon, peut basculer dans la violence irraisonnée, un monde qui n'a jamais communiqué aussi vite et mal, un monde que l'on prend en pleine face, fascinés et horrifiés à la fois, un monde brillamment ausculté, décrit, par des cris et des silences aussi ; un monde qui nous aveugle, nous assourdit, un monde de différences si semblables, un monde d’après 11 septembre.