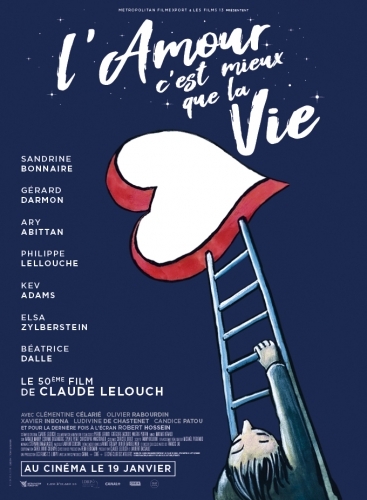

« Dans un incendie, entre un Rembrandt et un chat, je sauverais le chat. » « Entre l’art et la vie, je choisis la vie ». Tel est l’un des pouvoirs magiques des festivals de cinéma : nous éviter d’être confrontés à ces choix cornéliens (ces citations sont extraites du film Un homme et une femme de Claude Lelouch) en permettant à l’art et la vie de s’entrelacer, au point qu’ils se confondent parfois, a fortiori au Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule où la musique est omniprésente, et procure à chaque instant une aura romanesque.

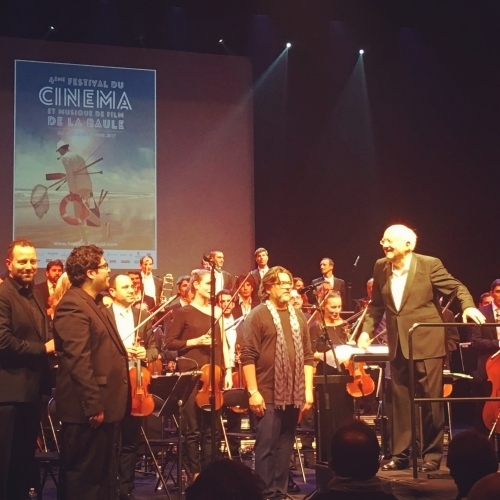

Des six premières éditions du festival, je n’en ai manqué aucune et plus que nulle part ailleurs mes souvenirs de vie et de cinéma s’y entremêlent. Comment oublier que j’y ai passé le 13 novembre 2015 ? Comment ne pas penser au concert de Michel Legrand qui avait eu lieu le lendemain, ce fameux 14 novembre 2015 donc, concert lors duquel Michel Legrand, alors comme toute l’assistance bouleversé par l’ignominie impensable qui avait eu lieu la veille, avait débuté son concert par un morceau improvisé et deux mesures de La Marseillaise ? Et puis la mise en abyme était à son apogée dans le cadre de ce festival puisque j’avais en effet immortalisé cette soirée du 14 novembre 2015 à La Baule dans l’une des nouvelles de mon recueil sur les festivals de cinéma Les illusions parallèles, publié en 2016, avec une nouvelle intitulée Un certain 14 novembre, un recueil que j’ai eu le plaisir de dédicacer le… 13 novembre de l’année suivante au festival, aux côtés de Lalo Schifrin, invité d’honneur cette année-là.

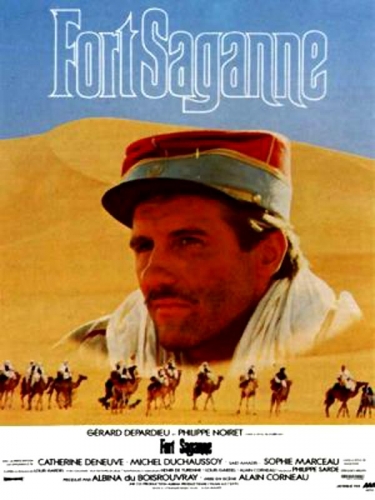

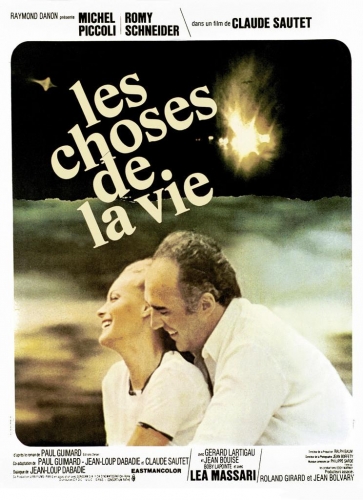

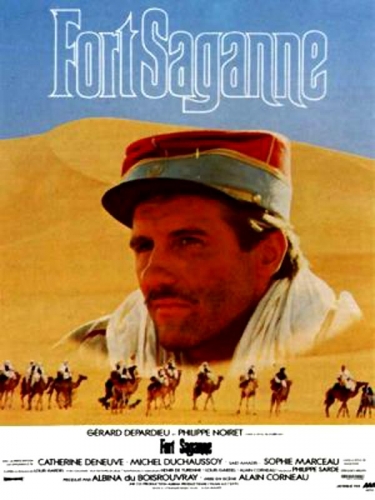

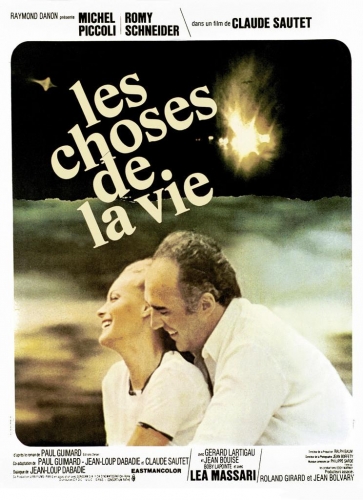

Une oasis de quiétude, de rêve et d'évasion. Voilà ce vers quoi nous invite à voyager l'affiche du 7ème Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule en référence aux films d'Aventure, thématique de cette édition, mais aussi à Philippe Sarde, invité d'honneur du festival, lequel a notamment signé les musiques de grands films d’aventures telles que celles de Fort Saganne, L’Ours, le Bossu ou La fille de d’Artagnan, mais aussi des musiques de films ou l’aventure est plus intime, comme celles des sublimes films de Claude Sautet (Les choses de la vie, César et Rosalie…) ou d'André Téchiné ( Hôtel des Amériques, Ma saison préférée …). L'hôtel Hermitage, lieu phare du festival apparaît ici comme une oasis au milieu du désert en lequel se transforme la plage de La Baule.

Pour rêver sous le ciel mystérieux, magique, et constellé d'étoiles de l’affiche qui fait allusion aux contes orientaux mais aussi au récit d’aventure de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, il faudra donc patienter un peu car le festival qui devait avoir lieu du 10 au 15 novembre 2020 a été reporté au mois de Juin 2021, du 22 au 27.

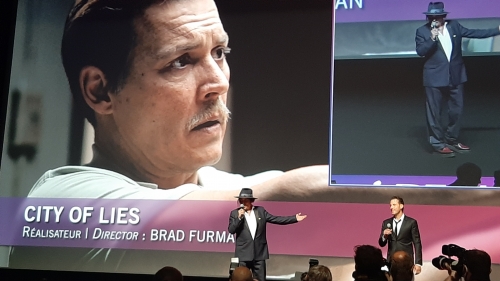

En plus des concerts de ses invités d’honneur (au premier rang desquels celui, absolument inoubliable, de Vladimir Cosma), j’ai découvert tant de films remarquables grâce à ce festival parmi lesquels Paterson, À peine j’ouvre les yeux, Tanna, Le Prophète, Demain tout commence, Born to be blue, Jalouse, L’attente, Mr. Turner, Carole Matthieu, Tout nous sépare, Guy, La tortue rouge, Les hirondelles de Kaboul et, rien que pour l’année 2019, en compétition, sans doute les meilleurs films de l’année (Les Éblouis, J’ai perdu mon corps, La Belle époque, La dernière vie de Simon, La nuit venue, Lola vers la mer)…et tant d’autres et aussi de nombreux documentaires comme Abdel Rahman El Bacha - Un piano entre Orient et Occident, ou encore des courts-métrages.

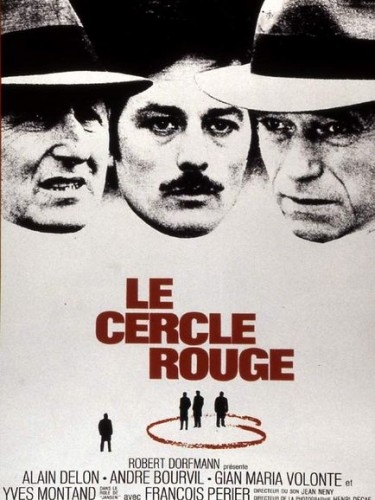

« Chaque homme est seul et tous se fichent de tous et nos douleurs sont une île déserte ». Telle est la citation d’ouverture du film Itinéraire d’un enfant gâté de Claude Lelouch que j’avais eu le plaisir de revoir au Festival de La Baule (comme tant d’autres classiques d’ailleurs, notamment West side story ou Le cercle rouge), une citation empruntée à Albert Cohen à laquelle chaque année ce festival qui nous unit dans un océan de musiques est un parfait démenti. Chaque année, je repars ainsi de ce festival avec une envie fiévreuse de m’enivrer de musiques. Et je ne doute pas que ce sera le cas après cette édition de Juin 2021 à laquelle je vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour vous griser de musiques sur la plus longue plage d’Europe, baie aux mille visages, entre élégante quiétude et beauté incendiaire.

La Baule était célèbre pour sa plage et les cinéastes qu’elle a inspirés comme Diane Kurys qui, en 1990, y tourna le populaire La Baule-les-pins. Elle l’est désormais aussi pour son festival de cinéma (créé il y a 7 ans par Sam Bobino et Christophe Barratier) auquel nous souhaitons une longue vie même si la route de cette 7ème édition a été jalonnée d’obstacles dont, sans aucun doute, ce bel évènement sortira encore grandi.

CRITIQUE de LES CHOSES DE LA VIE DE CLAUDE SAUTET

L’hommage que le Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule 2021 rendra à Philippe Sarde est pour moi l’excellent prétexte pour vous parler à nouveau de Claude Sautet pour qui Sarde a composé la musique du film Les Choses de la vie. Avec quelques digressions pour évoquer ma passion pour l'ensemble de la filmographie de Claude Sautet...en espérant vous donner envie de (re)voir ses films.

Les choses de la vie est certainement le film de Sautet que j’ai le plus de mal à revoir tant il me bouleverse à chaque fois, sans doute parce qu’il met en scène ce que chacun redoute : la fatalité qui fauche une vie en plein vol. Le film est en effet placé d’emblée sous le sceau de la fatalité puisqu’il débute par un accident de voiture. Et une cacophonie et une confusion qui nous placent dans la tête de Pierre (Michel Piccoli). Cet accident est le prétexte à un remarquable montage qui permet une succession de flashbacks, comme autant de pièces d’un puzzle qui, reconstitué, compose le tableau de la personnalité de Pierre et de sa vie sentimentale.

Au volant de sa voiture, Pierre (Michel Piccoli donc), architecte d’une quarantaine d’années, est victime d’un accident. Éjecté du véhicule, il gît inconscient sur l’herbe au bord de la route. Il se remémore son passé, sa vie avec Hélène (Romy Schneider), une jeune femme qu’il voulait quitter, sa femme Catherine (Lea Massari) et son fils (Gérard Lartigau)...

Sur la tombe de Claude Sautet, au cimetière Montparnasse, il est écrit : « Garder le calme devant la dissonance ». Voilà probablement la phrase qui définirait aussi le mieux son cinéma. Celui de la dissonance. De l’imprévu. De la note inattendue dans la quotidienneté. Et aussi parce que cette épitaphe fait référence à la passion de Claude Sautet pour la musique. Le tempo des films de Sautet est ainsi réglé comme une partition musicale, impeccablement rythmée, une partition dont on a l’impression qu’en changer une note ébranlerait l’ensemble de la composition.

Tous les films de Sautet se caractérisent d’ailleurs aussi par le suspense (il était fasciné par Ford et Hawks) : le suspense sentimental avant tout, concourant à créer des films toujours haletants et fascinants. Claude Sautet citait ainsi souvent la phrase de Tristan Bernard : « il faut surprendre avec ce que l’on attend ». On ne peut certainement pas reprocher au cinéma de Claude Sautet d’être démesurément explicatif. C’est au contraire un cinéma de l’implicite, des silences et du non-dit. Pascal Jardin disait de Claude Sautet qu’il « reste une fenêtre ouverte sur l’inconscient ».

Si son premier film, Classe tous risques, est un polar avec Lino Ventura et Jean-Paul Belmondo ( Bonjour sourire, une comédie, a été renié par Claude Sautet qui n’en avait assuré que la direction artistique), nous pouvons déjà y trouver ce fond de mélancolie qui caractérise tous ses films et notamment Les choses de la vie même si a priori Claude Sautet changeait radicalement de genre cinématographique avec cette adaptation d’un roman de Paul Guimard, écrite en collaboration avec Jean-Loup Dabadie.

« Les films de Claude Sautet touchent tous ceux qui privilégient les personnages par rapport aux situations, tous ceux qui pensent que les hommes sont plus importants que ce qu’ils font (..). Claude Sautet c’est la vitalité. » disait ainsi Truffaut. Et en effet, le principal atout des films de Sautet, c’est la virtuosité avec laquelle sont dépeints, filmés et interprétés ses personnages qui partent de stéréotypes pour nous faire découvrir des personnalités attachantes et tellement uniques, qui se révèlent finalement éloignées de tout cliché.

On a souvent dit de Claude Sautet qu'il était le peintre de la société des années 70 mais en réalité la complexité des sentiments de ses personnages disséquée avec une rare acuité est intemporelle. S’il est vrai que la plupart de ses films sont des tableaux de la société contemporaine, notamment de la société d’après 1968, et de la société pompidolienne, puis giscardienne, et enfin mitterrandienne, ses personnages et les situations dans lesquelles il les implique sont avant tout universels, un peu comme La Comédie Humaine peut s’appliquer aussi bien à notre époque qu’à celle de Balzac.

Ce sont avant tout de ses personnages dont on se souvient après avoir vu un film de Sautet. Ses films ensuite porteront d’ailleurs presque tous des prénoms pour titres. On se dit ainsi que Les choses de la vie aurait ainsi pu s'intituler... Hélène et Pierre.

Même dans Quelques jours avec moi, qui ne porte pas pour titre des prénoms de personnages (un film de Sautet méconnu que je vous recommande, où son regard se fait encore plus ironique et acéré, un film irrésistiblement drôle et non dénué de douce cruauté), c’est du personnage de Pierre (interprété par Daniel Auteuil) dont on se souvient.

De Nelly et M. Arnaud, on se souvient d'Arnaud (Michel Serrault), magistrat à la retraite, misanthrope et solitaire, et de Nelly (Emmanuelle Béart), jeune femme au chômage qui vient de quitter son mari. Au-delà de l’autoportrait ( Serrault y ressemble étrangement à Sautet ), c’est l’implicite d’un amour magnifiquement et pudiquement esquissé, composé jusque dans la disparition progressive des livres d’Arnaud, dénudant ainsi sa bibliothèque et faisant référence à sa propre mise à nu. La scène pendant laquelle Arnaud regarde Nelly dormir, est certainement une des plus belles scènes d’amour du cinéma : silencieuse, implicite, bouleversante. Le spectateur retient son souffle et le suspense y est à son comble. Sautet a atteint la perfection dans son genre, celui qu’il a initié avec Les choses de la vie : le thriller des sentiments.

Dans Un cœur en hiver, là aussi, le souffle du spectateur est suspendu à chaque regard, à chaque note, à chaque geste d’une précision rare, ceux de Stephan (Daniel Auteuil). Je n’ai d'ailleurs encore jamais trouvé au cinéma de personnages aussi « travaillés » que Stéphane, ambigu, complexe qui me semble avoir une existence propre, presque vivre en dehors de l’écran. Là encore comme s'il s'agissait un thriller énigmatique, à chaque visionnage, je l’interprète différemment, un peu aussi comme une sublime musique ou œuvre d’art qui à chaque fois me ferait ressentir des émotions différentes. Stéphane est-il vraiment indifférent ? Joue-t-il un jeu ? Ne vit-il qu’à travers la musique ? « La musique c’est du rêve » dit-il.

Et puis, évidemment, il y a l’inoubliable César. Un des plus beaux rôles d’Yves Montand. Derrière l’exubérance et la truculence de César, on ressent constamment la mélancolie sous-jacente. Claude Beylie parlait de « drame gai » à propos de César et Rosalie, terme en général adopté pour la Règle du jeu de Renoir, qui lui sied également parfaitement.

César, Rosalie, Nelly, Arnaud, Vincent, François, Paul, Max, Mado, …et les autres. Les films de Sautet sont donc avant tout des films de personnages. Des personnages égarés affectivement et/ou socialement, des personnages énigmatiques et ambivalents.

Les choses de la vie, c’est le film par lequel débute la collaboration de Claude Sautet avec le compositeur Philippe Sarde. Le thème nostalgique et mélancolique intitulé La chanson d’Hélène a aussi contribué à son succès. Sarde avait d’ailleurs fait venir Romy Schneider et Michel Piccoli en studio pour qu’ils posent leur voix sur la mélodie. Cette version, poignante, ne sera finalement pas utilisée dans le film.

Et puis il y a les dialogues, remarquables, qui pourraient aussi être qualifiés de musiques, prononcés par les voix si mélodieuses et particulières de Romy Schneider et Michel Piccoli : « Quel est le mot pour mentir enfin pas mentir mais raconter des histoires, mentir mais quand on invente affabuler ». « Je suis fatiguée de t'aimer. » « Brûler la lettre pour ne pas vivre seul. » Parfois ils sont cinglants aussi… : la fameuse dissonance ! Comme « Nous n'avons pas d'histoire et pour toi c'est comme les gens qui n'ont pas d'enfants c'est un échec». On songe à la magnifique lettre de Rosalie dans César et Rosalie, aux mots prononcés par la voix captivante de Romy Schneider qui pourraient être ceux d’un poème ou d’une chanson : « Ce n'est pas ton indifférence qui me tourmente, c'est le nom que je lui donne : la rancune, l'oubli. David, César sera toujours César, et toi, tu seras toujours David qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre et qui m'aime sans me vouloir... ».

Il y eut un avant et un après Les choses de la vie pour Claude Sautet mais aussi pour Romy Schneider et Michel Piccoli. La première est aussi éblouissante qu’émouvante en femme éperdument amoureuse, après La Piscine de Jacques Deray, film dans lequel elle incarnait une femme sublime, séductrice dévouée, forte, provocante. Et Michel Piccoli incarne à la fois la force, l’élégance et la fragilité et puis il y a cette voix ensorceleuse et inimitable qui semble nous murmurer son histoire à notre oreille.

Comme dans chacun des films de Sautet, les regards ont aussi une importance cruciale. On se souvient de ces regards échangés à la fin de César et Rosalie. Et du regard tranchant de Stéphane (Daniel Auteuil) dans Un cœur en hiver…Et de ce dernier plan qui est encore affaire de regards.

Le personnage de Stéphane ne cessera jamais de m’intriguer, comme il intrigue Camille (Emmanuelle Béart), exprimant tant d’ambiguïté dans son regard brillant ou éteint. Hors de la vie, hors du temps. Je vous le garantis, vous ne pourrez pas oublier ce crescendo émotionnel jusqu’à ce plan fixe final polysémique qui vous laisse ko et qui n’est pas sans rappeler celui de Romy Schneider à la fin de « Max et les ferrailleurs » ou de Michel Serrault (regard absent à l’aéroport) dans « Nelly et Monsieur Arnaud » ou de Montand/Frey/Schneider dans « César et Rosalie ». Le cinéma de Claude Sautet est finalement affaire de regards, qu’il avait d’une acuité incroyable, saisissante sur la complexité des êtres. Encore une digression pour vous recommander "Un coeur en hiver", mon film de Sautet préféré, une histoire d’amour, de passion(s), cruelle, intense, poétique, sublime, dissonante, mélodieuse, contradictoire, trouble et troublante, parfaitement écrite, jouée, interprétée, mise en lumière, en musique et en images (ma critique complète sur Inthemoodforcinema.com).

Dans Les choses de la vie, on se souviendra longtemps du regard d’Hélène qui, de l’autre côté de la porte de son immeuble et à travers la vitre et la pluie, regarde, pour la dernière fois, Pierre dans la voiture, allumer sa cigarette sans la regarder, et partir vers son fatal destin. Et quand il relève la tête pour regarder elle n'est plus là et il semble le regretter. Et quand elle revient, il n’est plus là non plus. Un rendez-vous manqué d’une beauté déchirante….

Les regards sont aussi capitaux dans la séquence sublime du restaurant dans laquelle ils passent du rendez-vous d’amour à la dispute, une scène qu’ils ne paraissent pas jouer mais vivre sous nos yeux, dans un de ces fameux cafés ou brasseries qu’on retrouvera ensuite dans tous les films de Claude Sautet, dans les scènes de groupe dont Vincent, François, Paul et les autres est le film emblématique. On retrouvera aussi la solitude dans et malgré le groupe. « A chaque film, je me dis toujours : non, cette fois tu n’y tournes pas. Et puis, je ne peux pas m’en empêcher. Les cafés, c’est comme Paris, c’est vraiment mon univers. C’est à travers eux que je vois la vie. Des instants de solitude et de rêvasseries. » dira ainsi Claude Sautet. On retrouvera souvent les personnages filmés à travers les vitres de ces mêmes cafés, des scènes de pluie qui sont souvent un élément déclencheur, des scènes de colère (peut-être inspirées par les scènes de colère incontournables dans les films de Jean Gabin, Sautet ayant ainsi revu Le jour se lève …17 fois en un mois!), des femmes combatives souvent incarnées par Romy Schneider puis par Emmanuelle Béart, des fins souvent ouvertes.

Annie Girardot et Yves Montand puis Lino Ventura déclinèrent les rôles d'Hélène et de Pierre dans Les choses de la vie. Romy Schneider et Michel Piccoli seront ainsi à jamais Hélène et Pierre. Inoubliables. Comme le rouge d’une fleur. Peut-être la dernière chose que verra Pierre qui lui rappelle le rouge de la robe d’Hélène. Comme cet homme seul sous la pluie, mortellement blessé, gisant dans l'indifférence, tandis que celle qu’il aime, folle d’amour et d’enthousiasme, lui achète des chemises. Et que lui rêve d’un banquet funèbre. Et qu’il murmure ces mots avec son dernier souffle de vie qui, là encore, résonnent comme les paroles d’une chanson : «J'entends les gens dans le jardin. J'entends même le vent. » Et ces vêtements ensanglantés ramassés un à un par une infirmière, anonymes, inertes.

Je termine toujours ou presque la vision d’un film de Sautet bouleversée, avec l’envie de vivre plus intensément encore car là était le véritable objectif de Claude Sautet : nous « faire aimer la vie »…et il y est parvenu, magistralement. En nous racontant des « histoires simples », il a dessiné des personnages complexes qui nous parlent si bien de « choses de la vie ». Claude Sautet, en 14 films, a su imposer un style, des films inoubliables, un cinéma du désenchantement enchanteur, d’une savoureuse mélancolie, de l’ambivalence et de la dissonance jubilatoires, une symphonie magistrale dont chaque film est un morceau unique indissociable de l’ensemble, et celui-ci est sans doute le plus tragique et poignant.

Il y a les cinéastes qui vous font aimer le cinéma, ceux qui vous donnent envie de faire du cinéma, ceux qui vous font appréhender la vie différemment, voire l’aimer davantage encore. Claude Sautet, pour moi, réunit toutes ces qualités.

Certains films sont ainsi comme des rencontres, qui vous portent, vous enrichissent, vous influencent ou vous transforment même parfois. Les films de Claude Sautet font partie de cette rare catégorie et de celle, tout aussi parcimonieuse, des films dont le plaisir à les revoir, même pour la dixième fois, est toujours accru par rapport à la première projection. J’ai beau connaître les répliques par cœur, à chaque fois César et Rosalie m’emportent dans leur tourbillon de vie joyeusement désordonné, exalté et exaltant. J’ai beau connaître par cœur Les choses de la vie et le destin tragique de Pierre me bouleverse toujours autant et ce « brûle la lettre » ne cesse de résonner encore et encore comme une ultime dissonance.

Les choses de la vie obtint le Prix Louis-Delluc 1970 et connut aussi un grand succès public.