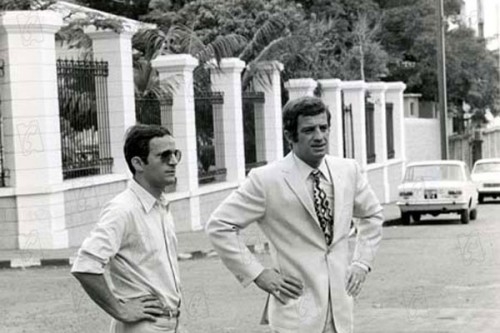

Photo ci-dessus prise lors de la remise de la palme d'or d'honneur à Jean-Paul Belmondo au Festival de Cannes 2011.

1 jour. 1 film. 1 critique.

En cette période pendant laquelle il est absolument vital de rester chez soi, mais aussi nécessaire de s'évader (en restant chez soi surtout), j’ai décidé de vous proposer chaque jour de découvrir un film, un film récent disponible en VOD ou un classique du cinéma à voir en VOD ou à la télévision.

Je vous ai déjà recommandé MATTHIAS ET MAXIME de Xavier Dolan (disponible depuis la semaine dernière en VOD), LES EBLOUIS de Sarah Suco (disponible en VOD depuis la semaine dernière également). Je vous ai recommandé le chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, LE GUEPARD de Luchino Visconti (que vous pourrez bien sûr également trouver en VOD). J'ai poursuivi avec un autre film de Visconti, ROCCO ET SES FRERES puis LA PRINCESSE DE MONTPENSIER de Bertrand Tavernier. Avant-hier, j'évoquais deux films dont je vous ai souvent parlé, UN COEUR EN HIVER et CESAR ET ROSALIE.

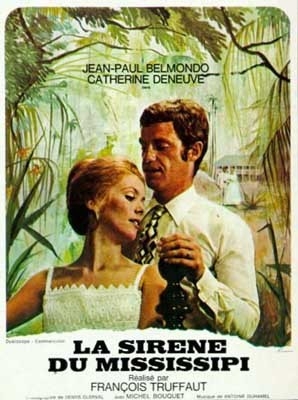

C'est aujourd'hui l'anniversaire de Jean-Paul Belmondo. A cette occasion, j'ai choisi donc de vous parler de La Sirène du Mississipi de François Truffaut et de Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch.

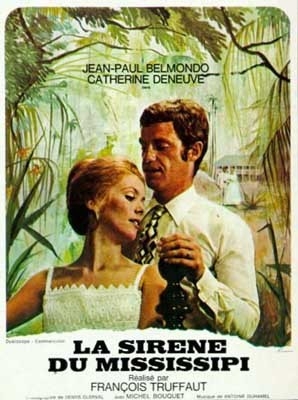

CRITIQUE - La Sirène du Mississipi de François Truffaut

Après mes critiques de Baisers volés (1969) et La Femme d’à côté (1981), je poursuis le cycle consacré à François Truffaut en remontant un peu dans le temps, avec La Sirène du Mississipi , un film sorti en 1969. Dédié à Jean Renoir, adapté, scénarisé et dialogué par Truffaut d’après un roman de William Irish intitulé Waltz into Darkness (pour acquérir les droits François Truffaut dut emprunter à Jeanne Moreau, Claude Lelouch et Claude Berri), c’est davantage vers le cinéma d’Alfred Hitchcock, que lorgne pourtant ce film-ci, lequel Hitchcock s’était d’ailleurs lui-même inspiré d’une nouvelle de William Irish pour Fenêtre sur cour. Truffaut avait lui-même aussi déjà adapté William Irish pour La mariée était en noir, en 1968.

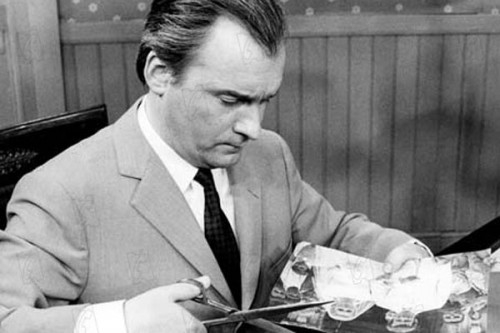

Synopsis : Louis Mahé (Jean-Paul Belmondo) fabrique des cigarettes à La Réunion. Il doit épouser Julie Roussel qu’il a rencontrée par petite annonce et dont il doit faire la connaissance le jour du mariage. Lorsqu’elle débarque à La Réunion, d’une beauté aussi froide que ravageuse, elle ressemble peu à la photo qu’il possédait d’elle. Elle lui affirme ainsi lui avoir envoyé un faux portrait, par méfiance. Peu de temps après le mariage, l’énigmatique Julie s’enfuit avec la fortune de Louis. Louis engage alors le solitaire et pointilleux détective Comolli (Michel Bouquet) pour la rechercher, et il rentre en France. Après une cure de sommeil à Nice, il retrouve Julie qui se nomme en réalité Marion (Catherine Deneuve) par hasard, elle travaille désormais comme hôtesse dans une discothèque. Il est déterminé à la tuer mais elle l’apitoie en évoquant son enfance malheureuse et ses sentiments pour lui qui l’aime d’ailleurs toujours… Commence alors une vie clandestine pour ce singulier couple.

Ce film connut un échec à sa sortie. Truffaut l'expliqua ainsi : « Il est aisé d’imaginer ce qui a choqué le monde occidental. La Sirène du Mississipi montre un homme faible (en dépit de son allure), envoûté par une femme forte (en dépit de ses apparences) ». Voir ainsi Belmondo ravagé par la passion qui lui sacrifie tout explique pour Truffaut l’échec du film. C’est vrai que ce film peut dérouter après Baisers volés, quintessence du style Nouvelle Vague. Son romantisme échevelé, sombre, voire désespéré (même si Doinel était déjà un personnage romantique) mais aussi son mélange des genres (comédie, drame, film d’aventures, film noir, policier) ont également pu dérouter ceux qui voyaient avant tout en Truffaut un des éminents représentants de la Nouvelle Vague.

Comme chacun des films de Truffaut La Sirène du Mississipi n’en révèle pas moins une maîtrise impressionnante de la réalisation et du sens de la narration, des scènes et des dialogues marquants, des références (cinématographiques mais aussi littéraires) intelligemment distillées et le touchant témoignage d’un triple amour fou : de Louis pour Marion, de Truffaut pour Catherine Deneuve, de Truffaut pour le cinéma d’Hitchcock.

Truffaut traite ainsi de nouveau d’un de ses thèmes de prédilections : l’amour fou, dévastateur, destructeur. Malgré la trahison de la femme qu’il aime, Louis tue pour elle et la suit au péril de sa propre existence… Après les premières scènes, véritable ode à l’île de La Réunion qui nous laisse penser que Truffaut va signer là son premier film d’aventures, exotique, le film se recentre sur leur couple, la troublante et trouble Marion, et l’amour aveugle qu’elle inspire à Louis. Truffaut traitera ce thème de manière plus tragique, plus subtile, plus précise encore dans L’Histoire d’Adèle.H, dans La Peau douce (réalisé avant La Sirène du Mississipi) notamment ou, comme nous l’avons vu, dans La Femme d’à côté , où, là aussi, Bernard (Gérard Depardieu) emporté par la passion perd ses repères sociaux, professionnels, aime à en perdre la raison avec un mélange détonant de douceur et de douleur, de sensualité et de violence, de joie et de souffrance dont La sirène du Mississipi porte déjà les prémisses.

Bien qu’imprégné du style inimitable de Truffaut, ce film est donc aussi une déclaration d’amour au cinéma d’Hitchcock, leurs entretiens restant le livre de référence sur le cinéma hitchcockien (si vous ne l’avez pas encore, je vous le conseille vivement, il se lit et relit indéfiniment, et c’est sans doute une des meilleures leçons de cinéma qui soit). Les Oiseaux , Pas de printemps pour Marnie, Sueurs froides, Psychose, autant de films du maître du suspense auxquels se réfère La Sirène du Mississipi. Et puis évidemment le personnage même de Marion interprétée par Catherine Deneuve, femme fatale ambivalente, d’une beauté troublante et mystérieuse, d’une blondeur et d’une froideur implacables, tantôt cruelle, tantôt fragile, emprunte beaucoup aux héroïnes hitchcockiennes, à la fois à Tippie Hedren dans Pas de printemps pour Marnie ou à Kim Novak dans Sueurs froides notamment pour la double identité du personnage dont les deux prénoms (Marion et Julie) commencent d’ailleurs comme ceux de Kim Novak dans le film d’Hitchcock- Madeleine et Judy-.

A Deneuve, qui vient d'accepter le film, Truffaut écrivit : « Avec La Sirène, je compte bien montrer un nouveau tandem prestigieux et fort : Jean-Paul, aussi vivant et fragile qu'un héros stendhalien, et vous, la sirène blonde dont le chant aurait inspiré Giraudoux. » Et il est vrai qu’émanent de ce couple une beauté ambivalente et tragique, un charme tantôt léger tantôt empreint de gravité. On retrouve Catherine Deneuve et Jean-Paul Belmondo dans des contre-emplois dans lesquels ils ne sont pas moins remarquables. Elle en femme fatale, vénale, manipulatrice, sirène envoûtante mais néanmoins touchante dont on ne sait jamais vraiment si elle aime ou agit par intérêt. Lui en homme réservé, follement amoureux, prêt à tout par amour, même à tuer.

A l’image de l’Antiquaire qui avait prévenu Raphaël de Valentin dans La Peau de chagrin à laquelle Truffaut se réfère d’ailleurs, Louis tombant par hasard sur le roman en question dans une cabane où ils se réfugient ( faisant donc de nouveau référence à Balzac après cette scène mémorable se référant au Lys dans la vallée dans Baisers volés ), et alors que la fortune se réduit comme une peau de chagrin, Marion aurait pu dire à Louis : « Si tu me possèdes, tu possèderas tout, mais ta vie m'appartiendra ».

Enfin ce film est une déclaration d’amour de Louis à Marion mais aussi et surtout, à travers eux, de Truffaut à Catherine Deneuve comme dans cette scène au coin du feu où Louis décrit son visage comme un paysage, où l’acteur semble alors être le porte-parole du cinéaste. Le personnage insaisissable, mystérieux de Catherine Deneuve contribue largement à l’intérêt du film, si bien qu’on imagine difficilement quelqu’un d’autre interprétant son rôle.

Comme souvent, Truffaut manie l’ellipse avec brio, joue de nouveau avec les temporalités pour imposer un rythme soutenu. Il cultive de nouveau le hasard comme dans Baisers volés, film dans lequel il était le principal allié de Doinel, pour accélérer l’intrigue.

Alors, même si ce film n’est pas cité comme l’un des meilleurs de Truffaut, il n’en demeure pas moins fiévreux, rythmé, marqué par cette passion, joliment douloureuse, qui fait l’éloge des grands silences et que symbolise si bien le magnifique couple incarné par Deneuve et Belmondo. Avec La Sirène du Mississipi qui passe brillamment de la légèreté au drame et qui dissèque cet amour qui fait mal, à la fois "joie et souffrance", Truffaut signe le film d’un cinéaste et d’un cinéphile comme le fit par exemple également Pedro Almodovar avec Les Etreintes brisées.

La Sirène du Mississipi s’achève par un plan dans la neige immaculée qui laisse ce couple troublant partir vers son destin, un nouveau départ, et nous avec le souvenir ému de cet amour fou que Truffaut, mieux que nul autre cinéaste, a su retranscrire à l'écran.

Dix ans plus tard, Catherine Deneuve interprétera de nouveau une Marion dans un film de Truffaut, Le dernier métro, et sera de nouveau la destinataire d’ une des plus célèbres et des plus belles répliques de Truffaut, et du cinéma, que Belmondo lui adresse déjà dans La Sirène du Mississipi :

« - Quand je te regarde, c'est une souffrance.

- Pourtant hier, tu disais que c'était une joie.

- C'est une joie et une souffrance.''

Je vous laisse méditer sur cette citation et sur le chant ensorcelant et parfois déroutant de cette insaisissable « Sirène du Mississipi ».

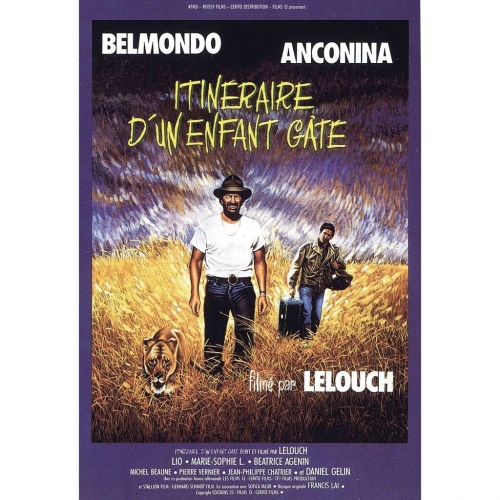

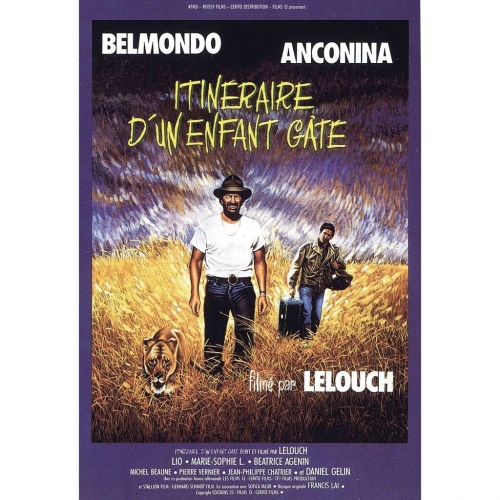

CRITIQUE de Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch

Itinéraire d’un enfant gâté de Claude Lelouch est un des plus grands succès du cinéaste, un film datant de 1988, que j'avais d'ailleurs eu le plaisir de revoir lors du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule 2016 dont vous pouvez retrouver mon compte rendu ici. (avec également le résumé de la rencontre avec Richard Anconina qui avait suivi la projection)

Sam Lion (Jean-Paul Belmondo) a été élevé dans le milieu du cirque puis a dû faire une reconversion forcée comme chef d’entreprise. Mais la cinquantaine passée, il se lasse de ses responsabilités et de son fils, Jean-Philippe, dont la collaboration ne lui est pas d’un grand secours. Il décide d’employer les grands moyens et de disparaître en Afrique, après avoir simulé un naufrage lors de sa traversée de l’Atlantique en solitaire. Mais son passé va l’y rattraper en la personne d’Albert Duvivier (Richard Anconina), un de ses anciens employés licencié qu’il retrouve par hasard en Afrique et qui le reconnaît…

« Chaque homme est seul et tous se fichent de tous et nos douleurs sont une île déserte ». La citation d’Albert Cohen qui ouvre le film le place sous le sceau du pessimisme et de la solitude, impression que renforce la chanson de Nicole Croisille qui ouvre le film. « Qui me dira, les mots d’amour qui font si bien, du mal ? Qui me tiendra, quand tu iras décrocher toutes les étoiles ? Qui me voudra, avec le nez rouge, et le cœur en larmes ? Qui m’aimera, quand je n’serai plus que la moitié d’une femme ? » La musique est reprise en chœur tandis qu’un petit garçon seul sur un manège attend désespérément sa mère. Un homme s’occupe de lui, découvre le carton qu’il a autour du cou et qui indique que sa mère l’a abandonné. La musique épique, flamboyante, lyrique, accompagne ensuite les premières années et les numéros de cirque étourdissants qui défilent (sans dialogues juste avec la musique pour établir le lien) jusqu’à l’accident fatidique. Les flashbacks alternent avec les vagues sur lesquelles flotte le navire de Sam Lion, des vagues qui balaient le passé. Les premières minutes sont bouleversantes, captivantes, montées et filmées sur un rythme effréné, celui sur lequel Sam Lion (ainsi appelé parce qu’il a été élevé dans un cirque) va vivre sa vie jusqu’à ce qu’il décide de disparaître.

Rares sont les films qui vous émeuvent ainsi, dès les premiers plans et qui parviennent à maintenir cette note jusqu’au dénouement. Pour y parvenir, il fallait la subtile et improbable alliance d’ une musique fascinante comme un spectacle de cirque, d’acteurs phénoménaux au sommet de leur art, de dialogues jubilatoires magistralement interprétés, un scénario ciselé, des paysages d’une beauté à couper le souffle, des histoires d’amour (celles qui ont jalonné la vie de Sam Lion, avec les femmes de sa vie, son grand amour décédé très jeune, sa seconde femme, sa fille Victoria pour qui il est un héros et un modèle et qui l’aime inconditionnellement, mais aussi celles d’Albert avec Victoria), jouer avec nos peurs (l’abandon, la disparition des êtres chers, le besoin de reconnaissance), nos fantasmes (disparaître pour un nouveau départ, le dépaysement) et les rêves impossibles (le retour des êtres chers disparus).

Sam Lion va par hasard rencontrer un employé de son entreprise (entre-temps, il a construit un empire, une entreprise de nettoyage), ce jeune homme maladroit et qui manque de confiance en lui va devenir l’instrument de son retour et sa nouvelle famille. Cela tombe bien : il commence à s’ennuyer.

Peu à peu, le puzzle de la vie et des déchirures de Sam Lion, grâce aux flashbacks, se reconstitue, celui des blessures de cet homme qui l’ont conduit à tout quitter, écrasé par les responsabilités sans avoir le temps de penser à ses blessures, ni de les panser, porté par la soif d’ailleurs, de vérité, de liberté.

Alors, bien sûr, il y a la si célèbre et irrésistible scène du bonjour, toujours incroyablement efficace, tant la candeur d’Albert est parfaitement interprétée par Anconina, tant la scène est magistralement écrite, tant les comédiens sont admirablement dirigés mais chaque scène (les acteurs sont filmés en gros plan, au plus près des émotions) sont des moments d’anthologie de comédie, d’humour, de poésie, d’émotion (parfois tout cela en même temps lorsque Victoria est conduite à son père grimé en pompiste et qu’on lui présente comme le sosie parfait de son père qu’elle croit mort, lors de la demande en mariage…) et toujours ces moments qui auraient pu être de simples saynètes contribuent à faire évoluer l’intrigue et à nous faire franchir un cran dans l’émotion, dans ces parfums de vérité qu’affectionne tant le réalisateur. Claude Lelouch ne délaisse aucun de ses personnages ni aucun de ses acteurs. Chacun d’entre eux existe avec ses faiblesses, ses démons, ses failles, ses aspirations. Et puis quelle distribution : Marie-Sophie L, Michel Beaune, Pierre Vernier, Daniel Gélin… !

Jean-Paul Belmondo, plusieurs années après Un homme qui me plaît retrouvait ici Claude Lelouch qui lui offre un de ses plus beaux rôles en lui permettant d'incarner pour la première fois un homme de son âge au visage marqué par le temps mais aussi un personnage non moins héroïque. En choisissant Anconina pour lui faire face, il a créé un des duos les plus beaux et les plus touchants de l’histoire du cinéma.

Itinéraire d’un enfant gâté est une magnifique métaphore du cinéma, un jeu constant avec la réalité : cette invention qui nous permet d’accomplir nos rêves et de nous faire croire à l’impossible, y compris le retour des êtres disparus. Belmondo y interprète l’un de ses plus beaux rôles qui lui vaudra d’ailleurs le César du Meilleur Acteur, césar que le comédien refusera d’aller chercher.

On sort de la projection, bouleversés de savoir que tout cela n’était que du cinéma (le temps malheureusement reste assassin), mais avec la farouche envie de prendre notre destin en main et avec, en tête, la magnifique et inoubliable musique de Francis Lai : « Qui me dira… » et l’idée que si « chaque homme est seul », il possède aussi les clefs pour faire de cette solitude une force, pour empoigner son destin. Et ce dernier plan face à l’horizon nous laisse à la fois bouleversés et déterminés à regarder devant, prendre le large ou en tout cas décider de notre itinéraire. Un grand film intemporel, réjouissant, poignant.

En bonus: mon article sur l'hommage du Festival de Cannes 2011 à Jean-Paul Belmondo