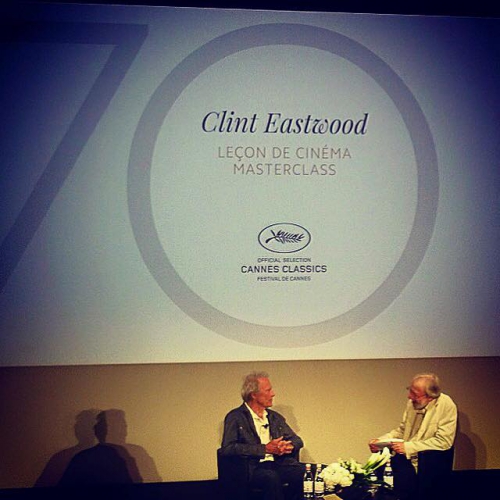

Festival de Cannes 2017 : Clint Eastwood donne sa leçon de cinéma

Deux petits clichés en attendant mon récit de la passionnante leçon de cinéma de Clint Eastwood à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister hier...et en attendant de vous parler de mon coup de cœur cinématographique du jour "Le jour d'après" de Hong Sangsoo mais aussi de l'hommage à André Téchiné. En bonus, ci-dessous, quelques critiques de films de Clint Eastwood.

Critique de J.EDGAR de Clint Eatwood

Clint Eastwood fait partie de ces réalisateurs dont j’essaie de ne manquer aucun film (il faut dire que, depuis 2005, il est particulièrement prolifique), en particulier depuis « Sur la route de Madison », sans aucun doute un des plus beaux films d’amour de l’histoire du cinéma (auquel je suis beaucoup plus sensible qu’à « Million dollar baby », trop larmoyant à mon goût). En 2010, avec « Au-delà » il avait déçu beaucoup de spectateurs (une déception que je ne partageais pas) alors que, pourtant, ce film était aussi, à l’image de « Sur la route de Madison », un hymne à ces instants fugaces et intenses qui modifient le cours du destin, mais aussi le message d’un homme hanté par la mort comme en témoignait aussi déjà « Gran Torino ».

«Au-delà » n’est certes certainement pas le film trépidant que certains attendaient mais au contraire un film à hauteur d’hommes qui tisse peu à peu sa toile d’émotions en même temps que les destins de ses personnages et qui laisse une trace d’autant plus profonde et aboutit à un final d’autant plus bouleversant que le cheminement pour l’atteindre a été subtil et délicat et que tout le justifiait. Une réflexion sur la mort mais surtout un hymne à la vie (au-delà de la douleur, au-delà de la perte), à l’espoir retrouvé (qui n’est pas dans l’au-delà mais dans le dépassement de son appréhension et donc bel et bien là), à la beauté troublante et surprenante du destin.

D’une certaine manière, dans « J.Edgar », Clint Eastwood réunit les thématiques des trois films évoqués ci-dessus : Gran Torino (la hantise de la mort et de la trace laissée après celle-ci), « Sur la route de Madison » (une histoire d’amour condamnée à l’ombre) et « Au-delà » (les rouages du destin).

« J.Edgar » (Leonardo DiCaprio), c’est Hoover, cet homme complexe qui fut directeur du FBI de 1924 à sa mort, en 1972, soit pendant 48 ans. 48 années pendant lesquelles il a vu se succéder pas moins de 8 présidents. L’action du film débute ainsi dans les années 70. Pour préserver son héritage. Hoover dicte alors ses mémoires et se replonge dans ses souvenirs qui le ramènent en 1919. Il n’avait alors que 20 ans, était déjà ambitieux, orgueilleux et autoritaire et on ne le nommait pas encore J.Edgar.

Dès les premiers plans, trois éléments qui ne se démentiront pas tout au long du film, sautent aux yeux du spectateur (aux miens, du moins) : la beauté sombre de la photographie de Tom Stern (fidèle chef opérateur de Clint Eastwood), l’art avec lequel Clint Eastwood s’empare du scénario de Dustin Lance Black pour entremêler passer et présent, et pour nous raconter brillamment une histoire et enfin le jeu stupéfiant et remarquable de Leonardo Di Caprio qui, bien au-delà du maquillage, devient Hoover. Au moins trois éléments qui font de ce film un bonheur cinématographique…même s’il n’est pas exempt de défauts comme certaines longueurs ou certaines scènes trop appuyées et mélodramatiques.

Derrière ce que certains nommeront peut-être classicisme, Clint Eastwood démontre une nouvelle fois son habileté à tisser la toile du récit pour dresser le portrait complexe d’un homme dont la vie était basée sur le secret (ceux qu’il dissimulait et ceux des autres qu’il utilisait notamment ceux qu’il détenait sur les hommes du pouvoir qu’il manipulait sans scrupules, ce qui explique ici sa longévité à la tête du FBI) qui aspirait à être dans la lumière mais dont l’existence était une zone d’ombre, deux contrastes que la photographie de Tom Stern reflète magnifiquement. En un plan de Hoover sur son balcon, regardant les cortèges d’investiture de Roosevelt puis de Nixon, à plusieurs années de distance, il nous montre un homme dans l’ombre qui semble n’aspirer qu’au feu des projecteurs mais qui, aussi, de son piédestal, semble néanmoins être le démiurge de la scène qui se déroule en contrebas. Tout un symbole. Celui de ses contradictions.

Si les agents du FBI aimaient se présenter comme les « gentils », la personnalité de Hoover était beaucoup plus complexe que l’image qu’il souhaitait donner de l’organisation qu’il dirigeait et de lui-même : avide de notoriété, recherchant l’admiration et l’amour de sa mère, dissimulant son homosexualité, manipulant les politiques. Pour lui « l’information, c’est le pouvoir ».

Cette personnalité complexe (et ce qui conduisit Hoover à devenir J.Edgar) nous est expliquée à travers ses relations avec trois personnes : sa mère, Annie Hoover ( Judi Dench) qui lui voyait un destin et voulait qu’il compense les échecs de son père et dont il recherchera toujours l’admiration, sa secrétaire Helen Gandy (Naomi Watts) qui lui restera toujours fidèle depuis ses débuts et même après sa mort, et son directeur adjoint Clyde Tolson (Armie Hammer) avec qui il entretint vraisemblablement une liaison.

Si l’histoire de Hoover nous permet de traverser l’Histoire des Etats-Unis, la seconde est bien en arrière-plan et c’est bien à la première que s’attache Eastwood, de son rôle dans l’instigation des méthodes modernes d’expertises médico-légales mais aussi à ses tentatives (vaines) pour faire tomber Martin Lurther King, son combat obstiné et même obsessionnel contre le communisme et évidemment la création du FBI et l’enlèvement du fils de Lindbergh, deux évènements qui témoignent de l’ambition de Hoover et de ses méthodes parfois contestables pour la satisfaire.

Le film de Clint Eastwood épouse finalement les contradictions de son personnage principal, sa complexité, et a l’intelligence de ne pas faire de Hoover un héros, prétexte à un film à la gloire des Etats-Unis mais au contraire un personnage qui en symbolise l’ombre et la lumière et surtout ce désir d’être dans la lumière (manipulation des médias mais aussi propagande avec des albums de bd consacrés au FBI et des vignettes ornant les paquets de corn-flakes) comme le revers de la médaille d’un American dream dont l’image se voudrait lisse et irréprochable.

La réussite du film doit évidemment beaucoup à celui qui incarne Hoover et qui tourne pour la première fois pour Eastwood : Di Caprio dont le maquillage n’est pour rien dans l’étonnante nouvelle métamorphose qui le fait devenir Hoover, avec sa complexité, son autorité, son orgueil, ses doutes qui passent dans son regard l’espace d’un instant, lorsque ses mots trahissent subitement son trouble et le font alors redevenir l’enfant en quête de l’amour de sa mère qu’il n’a finalement jamais cessé d’être derrière ce masque d’intransigeance et d’orgueil (très belle scène avec Noami Watts dans la bibliothèque du Congrès ou dans la suite avec Clyde, scènes au cours desquelles il passe d’une expression ou une émotion à une autre, avec une rapidité fascinante). Une nouvelle composition magistrale. Déjà dans « Shutter island », il était habité par son rôle qui, en un regard, nous plongeait dans un abîme où alternaient et se mêlaient même parfois, angoisse, doutes, suspicion, folie, désarroi (interprétation tellement différente de celle des "Noces rebelles" mais tout aussi magistrale qui témoigne de la diversité de son jeu). Il n’avait pourtant obtenu l’Oscar du meilleur acteur pour aucun de ces deux films, il ne l’a d’ailleurs jamais obtenu. Est-ce possible que celui qui est sans doute le plus grand acteur actuel passe une nouvelle fois à côté ? J’avoue que mon cœur balance sachant que Jean Dujardin sera sans doute nommé face à lui pour « The Artist ». Vous pourrez aussi le retrouver bientôt dans une nouvelle adaptation du chef d’œuvre de Fitzgerald « Gatsby le magnifique » même si je vous recommande surtout la version de Jack Clayton.

En nous racontant avec une maîtrise incontestable des codes du récit l’histoire d’un homme soucieux du secret, de la trace qu’il laissera, de sa et ses mémoire(s) (et de sa subjectivité), de ses zones d’ombre, Clint Eastwood, par-delà la personnalité complexe et passionnante de Hoover traite d’un sujet particulièrement personnel (un homme qui se penche sur son passé, pétri de contradictions entre le culte du secret et l’envie d’être dans la lumière ) et universel et actuel (la manipulation des médias, le désir avide de notoriété). La marque d’un grand cinéaste. Et enfin, il permet à celui qui est le meilleur acteur actuel d’explorer une nouvelle facette de son immense talent et de trouver là un nouveau rôle, complexe et passionnant, à sa démesure et qui le mènera peut-être, enfin, à l’Oscar tant mérité.

Critique de GRAN TORINO de Clint Eastwood

Walt Kowalski ( oui, Kowalski comme Marlon Brando dans « Un tramway nommé désir » ), Walt Kowalski (Clint Eastwood) donc, ancien vétéran de la guerre de Corée et retraité de l’usine Ford de Détroit, a tout pour plaire : misanthrope, raciste, aigri, violent, cynique, irascible, intolérant. Et très seul. D’autant plus que lorsque débute l’intrigue, il enterre sa femme méprisant autant ses enfants et petits-enfants que ceux-ci le dédaignent. Enfin, seul… ou presque : il est toujours accompagné de la fidèle Daisy, son labrador, de son fusil, de sa voiture de collection, une splendide Gran Torino qu’il ne se lasse pas d’admirer depuis la terrasse de son pavillon de Détroit, de ses bières et ses douloureux souvenirs indicibles. La dernière volonté de sa femme était qu’il aille se confesser mais Walt ne fait confiance à personne ni à un prêtre (Christopher Carley) qui va le poursuivra inlassablement pour réveiller sa bonne (ou mauvaise) conscience pour susciter sa confession, ni à sa famille et encore moins ses voisins, des immigrants asiatiques qu’il méprise et qui lui rappellent de cruelles blessures. Jusqu’au jour où, sous la pression d’un gang, un adolescent Hmong, le fils de ses voisins, le jeune, timide -et lui aussi solitaire et incompris- Thao (Bee Vang), tente de lui voler sa voiture, ce à quoi il tient le plus au monde. Et lorsque le gang s’attaque à Thao, Walt s’attaque au gang non pas pour le défendre mais pour les chasser de son jardin. Sur ce malentendu, ayant ainsi défendu Thao, malgré lui, il devient ainsi le héros du quartier. Sue (Ahney Her), la sœur aînée de Thao, insiste pour que ce dernier se rachète en travaillant pour Walt. Ce dernier va alors lui confier des travaux d’intérêt général. Et peu à peu, en apprenant à se comprendre, le timide adolescent aux prémisses de son existence, et le misanthrope, aux dernières lueurs de la sienne, vont révéler un nouveau visage, et emprunter une nouvelle route…

« Gran Torino » est un film multiple et fait partie de ces films, rares, qui ne cherchent pas l’esbroufe et à vous en mettre plein la vue mais de ces films qui vous enserrent subrepticement dans leur univers pour vous asséner le coup de grâce au moment où vous y attendiez le moins, ou plutôt alors que vous vous y attendiez. Mais pas de cette manière. Oui la grâce. Coup de grâce dans tous les sens du terme.

Multiple parce qu’il est aussi drôle que touchant, passant parfois de l’humour à l’émotion, du comique au tragique en un quart de seconde, dans une même scène. La scène où son fils et sa belle-fille viennent fêter son anniversaire est à la fois redoutablement triste et drôle.

Multiple parce qu’il réunit tous les clichés du film manichéen pour subtilement et mieux s’en départir. Et après le justement très manichéen et excessivement mélodramatique « L’Echange » on pouvait redouter le pire, surtout que ce sujet pouvait donner lieu aux pires excès.

Multiple parce que derrière cette histoire de vétéran de la guerre de Corée c’est aussi celle d’un mythe du cinéma américain qui fait preuve d’autodérision, répondant à ses détracteurs, exagérant toutes les tares qui lui ont été attribuées et les faisant une à une voler en éclats mais créant aussi un personnage, sorte de condensé de tous ceux qu’il a précédemment interprétés. Souvent des hommes en marge, solitaires, sortes de cowboys intemporels. Et ce Kowalski ressemble un peu à l’entraîneur de « Million Dollar Baby », lui aussi fâché avec sa famille et la religion. Mais aussi à l’inspecteur Harry. Ou même au Robert Kincaid de « Sur la route de Madison » dont il semble pourtant être aux antipodes.

Multiple parce que c’est à la fois un film réaliste (les acteurs Hmong sont non professionnels, « Gran Torino » est ainsi le premier scénario de Nick Schenk –coécrit avec Dave Johannson- qui a travaillé longtemps dans des usines au milieu d’ouvriers Hmong, peuple d’Asie répartie dans plusieurs pays avec sa propre culture, religion, langue) et utopique dans son sublime dénouement. C’est aussi à la fois un thriller, une comédie, un film intimiste, un drame, un portrait social, et même un western.

Evidemment nous sommes dans un film de Clint Eastwood. Dans un film américain. Evidemment nous nous doutons que cet homme antipathique va racheter ses fautes, que la Gran Torino en sera l’emblème, qu'il ne pourra rester insensible à cet enfant, à la fois son double et son opposé, sa mauvaise conscience (lui rappelant ses mauvais souvenirs et ses pires forfaits) et sa bonne conscience (lui permettant de se racheter, et réciproquement d'ailleurs), que la morale sera sauve et qu’il finira par nous séduire. Malgré tout. Mais c’est là tout l’immense talent de Clint Eastwood : nous surprendre, saisir, bouleverser avec ce qui est attendu et prévisible, faire un film d’une richesse inouïe et polysémique à partir d’une histoire qui aurait pu se révéler mince, univoque et classique, voire simpliste. D’abord, par une scène de confession qui aurait pu être celle d’un homme face à un prêtre dans une Eglise, scène qui aurait alors été convenue et moralisatrice. Une scène qui n’est qu’un leurre pour que lui succède la véritable scène de confession, derrière d’autres grilles. A un jeune garçon qui pourrait être le fantôme de son passé et sera aussi le symbole de sa rédemption. Scène déchirante, à la fois attendue et surprenante. Ensuite et surtout, avec cette fin qui, en quelques plans, nous parle de transmission, de remords, de vie et de mort, de filiation, de rédemption, de non violence, du sens de la vie. Cette fin sublimée par la photographie crépusculaire de Tom Stern (dont c’est la septième collaboration avec Clint Eastwood, cette photographie incomparable qui, en un plan, vous fait entrevoir la beauté évanescente d'un instant ou la terreur d'un autre) qui illumine tout le film, ou l’obscurcit majestueusement aussi, et par la musique de Kyle Eastwood d’une douceur envoûtante nous assénant le coup fatal.

Deux bémols : la VF que j’ai malheureusement dû subir est assez catastrophique et le grognement de chien enragé qu’émet inlassablement Walt, probablement excessif dans la VO devient totalement ridicule dans la VF. Et cette scène inutilement explicative face au miroir dans laquelle Walt dit qu’il se sent plus proche de ses voisins asiatiques que de sa famille. Les scènes précédant celle-ci avaient suffi à nous le faire comprendre. Dommage d’avoir ici dérogé à l’implicite et l’économie de dialogue que Clint Eastwood sait aussi bien manier.

Mais ces deux "défauts" sont bien vite oubliés tant vous quittez ce film encore éblouis par sa drôlerie désenchantée, à la fois terrassés et portés par sa sagesse, sa beauté douloureuse, sa lucidité, sa mélancolie crépusculaire, entre ombre et lumière, noirceur et espoir, mal et rédemption, vie et mort, premières et dernières lueurs de l'existence. Le tout servi par une réalisation irréprochable et par un acteur au sommet de son art qui réconciliera les amateurs de l’inspecteur Harry et les inconditionnels de « Sur la route de Madison » et même ceux qui, comme moi, avaient trouvé « Million dollar baby » et « L’Echange » démesurément grandiloquents et mélodramatiques. Si, les premières minutes ou même la première heure vous laissent, comme moi, parfois sceptiques, attendez…attendez que ce film ait joué sa dernière note, dévoilé sa dernière carte qui éclaireront l’ensemble et qui font de ce film un hymne à la tolérance, la non violence (oui, finalement) et à la vie qui peut rebondir et prendre un autre sens (et même prendre sens!) à chaque instant. Même l'ultime. Même pour un homme seul, irascible, cynique et condamné à mort et a priori à la solitude. Même pour un enfant seul, timide, a priori condamné à une vie terne et violente.

Un film qui confirme le talent d’un immense artiste capable de tout jouer et réaliser et d’un homme capable de livrer une confession, de faire se répondre et confondre subtilement cinéma et réalité, son personnage et sa vérité, pour nous livrer un visage à nu et déchirant. Une démonstration implacable. Un film irrésistible et poignant. Une belle leçon d’espoir, de vie, d’humilité. Et de cinéma…