Il faut toujours être particulièrement attentif aux premières minutes des films d’Ozon dans lesquelles tout est dit, ou presque. Ce sont immanquablement de brillants exercices d’exposition, mais aussi de manipulation, de ses scénarii ciselés, délicieusement retors et labyrinthiques. Les premiers plans sont ainsi annonciateurs des thématiques que chacun de ses films explore : deuil, mensonge, désir, enfoui et/ou inavoué et/ou dévorant. Avec toujours ce sens précis de la mise en scène (maligne, complice ou traîtresse), qui relève souvent de la mise en abyme. Dès les premières secondes, Ozon happe l’attention et pose les fondations d’un univers dont la suite consistera bien souvent à le déconstruire. Ce long-métrage ne déroge pas à la règle. C’est à nouveau le rideau de théâtre qui ouvre ce film plein de fantaisie, basé sur la théâtralité et le double jeu.

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier (Nadia Tereszkiewicz), jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline (Rebecca Marder), jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

Chaque début d’un film d’Ozon reste en mémoire. Ici, c’est à nouveau par un lever de rideau que tout commence. Dans Eté 85, c’est ainsi le cliquetis d’une cellule qu'on ouvre qui précède la vision de deux silhouettes dans la pénombre, fantomatiques. Et puis, ces mots tranchants et saisissants : « Je dois être dingue. Quand on a choisi la mort comme passe-temps, c'est qu'on est dingue. […] Ce qui m'intéresse c'est la mort. Un cadavre m'a fait un effet pas possible. Si vous n'avez pas envie de savoir comment il est devenu un cadavre alors vous n'avez qu'à laisser tomber ce n'est pas une histoire pour vous. » Ensuite, la rupture de style avec ces images éblouissantes de la plage du Tréport, sur fond de la musique de In Between days de The Cure. Toujours aussi cette dichotomie (là entre ombre et lumière, désirs -de vie, amoureux- et mort qui plane), présente dès le début, qui laisse présager un drame, inéluctable. L’illusion aussi : du bonheur, et celle que crée le cinéma. Un début qui rappelle celui de Frantz : les cloches d’une église qui retentissent et une silhouette fantomatique qui apparaît, furtivement, un homme de dos, courant dans la rue. Les premiers plans d’Une nouvelle amie jouaient aussi avec notre perception de la réalité, et là aussi, se référaient à la mort, donnant l’impression qu’une femme se prépare pour une cérémonie de mariage qui est en fait son enterrement. Là aussi, un premier plan dans lequel tout était dit : le deuil, l’apparence trompeuse, l’illusion, la double identité. François Ozon a le don, en un éclair, de happer le spectateur et de le plonger dans son univers. Il faudrait encore parler de Dans la maison, labyrinthe joyeusement immoral, drôle et cruel, dans lequel le sens aigu de la manipulation d’Ozon culminait.

Cette fois, dans Mon crime : tout est dit aussi dans les premiers plans, suite à ce lever de rideau. Ne croyez pas ce que vous allez voir et entendre. Tout est scène de théâtre, jeu, mise en scène, tromperie. Dans le cinéma de François Ozon, les êtres ne sont jamais réellement ce qu’ils paraissent. Ils dissimulent une blessure, un secret, leur identité, un amour, une culpabilité. Ses films sont ainsi souvent à l’image de ceux dont ils relatent l’histoire : en trompe-l’œil, multiples et audacieux, derrière une linéarité et un classicisme apparent. Manipulateur hors-pair, Ozon fait ainsi l’éloge de l’illusion et ainsi de son propre art comme dans Dans la maison dans lequel il s’amusait avec les mots faussement dérisoires ou terriblement troublants et périlleux. Dans Mon crime, la coupable (du crime) n’est pas vraiment celle qui semble l’être…le paradoxe étant que cela ne fait pas vraiment d’elle une innocente puisqu’elle ment.

Les films de François Ozon glorifient presque toujours le pouvoir des mots. Dans Frantz, Rilke était le poète préféré d’Anna, lui qui dans Lettres à un jeune poète, mieux que quiconque, a su définir l’art et l’amour, et les liens qui les unissent. Dans Été 85 aussi, l’écriture à nouveau permet à la vérité d’éclater et à l’amour de revivre, en tout cas une vérité, celle vue à travers le regard et les mots d’Alexis. Dans Dans la maison, Ozon rendait déjà hommage au prodigieux pouvoir des mots (dans Swimming pool aussi), à leur troublante beauté, nous donnant des pistes pour mieux nous en écarter, bref, nous manipulant tout comme l’élève y manipule son professeur par un savant jeu de mise en abyme. Jeu de doubles, de miroirs et de reflets dans la réalisation comme dans les identités sont aussi souvent à l’œuvre dans le cinéma d’Ozon.

Après un libre remake des Larmes Amères de Petra Von Kant de Fassbinder avec Peter Von Kant, changement radical d’univers avec cette adaptation d’une pièce de Georges Berr et Louis Verneuil de 1934, qui, dans le ton et la forme, nous rappelle davantage 8 femmes et Potiche que le dernier film du cinéaste. La fantaisie, la légèreté, la théâtralité, l’absurde, la vivacité, le jeu sont ici à l’honneur. Les répliques fusent comme dans les "screwball comedies" auxquelles il rend ouvertement hommage (mêmes dialogues vifs et ton burlesque), notamment au cinéma de Lubitsch. La diversité des genres cinématographiques dans lesquels Ozon excelle est époustouflante, même si cette diversité est souvent prétexte à évoquer des thèmes récurrents évoqués plus hauts.

La photographie et les décors suivent l’évolution des personnages : d’un réalisme assez sombre à des décors plus colorés et fantaisistes. La musique, de Philippe Rombi, entre nostalgie, gaieté et suspense épouse ces différents rythmes et univers. Elle se fait malicieuse aussi parfois avec le thème de La flûte merveilleuse. Les années 30 et le style Art Déco (magnifiques photographie de Manu Dacosse, décors de Jean Rabasse et costumes de Pascaline Chavanne ) sont remarquablement reconstitués sans que cela fasse daté. Cette époque est évidemment un prétexte pour évoquer la nôtre comme ce fut le cas dans Potiche.

Rappelez-vous…Catherine Deneuve (que François Ozon retrouvait 8 ans après Huit femmes) y incarne Suzanne Pujol, épouse soumise de Robert Pujol (Fabrice Luchini) que sa propre fille Joëlle (Judith Godrèche) qualifie avec une cruelle naïveté de «potiche ». Nous sommes en 1977, en province, et Robert Pujol est un patron d’une usine de parapluies irascible et autoritaire aussi bien avec ses ouvriers qu’avec sa femme et ses enfants. A la suite d’une grève et d’une séquestration par ses employés, Robert a un malaise qui l’oblige à faire une cure de repos et s’éloigner de l’usine. Pendant son absence, il faut bien que quelqu’un le remplace. Suzanne est la dernière à laquelle chacun pense pour remplir ce rôle et pourtant elle va s’acquitter de sa tâche avec beaucoup de brio, secondée par sa fille Joëlle et par son fils Laurent (Jérémie Rénier). Qu’elle chante Emmène-moi danser ce soir, qu’elle esquisse quelques pas de danse avec Depardieu ou qu’elle fasse son jogging avec bigoudis, jogging à trois bandes, en parlant aux animaux (et à une nature, prémonitoire, elle aussi moins naïve qu'il n'y paraît) et écrivant des poèmes naïfs ou qu’elle se transforme en leader politique, chacune de ses apparitions (c’est-à-dire une grosse majorité du film) est réellement réjouissante…Si le film est empreint d’une douce nostalgie, et ancré dans les années 1970 et une période d’émancipation féminine, Ozon s’amuse et nous amuse avec ses multiples références à l’actualité et les couleurs d’apparence acidulées se révèlent beaucoup plus acides, pour notre plus grand plaisir. D’un Maurice Babin dont l’inénarrable inspiration capillaire vient de Bernard Thibault, à un Pujol aux citations sarkozystes en passant par une Suzanne qui s’émancipe et prend le pouvoir telle une Ségolène dans l’ombre de son compagnon qui finit par lui prendre la lumière sans oublier les grèves et les séquestrations de chefs d’entreprise, les années 70 ne deviennent qu’un prétexte pour croquer notre époque avec beaucoup d’ironie.

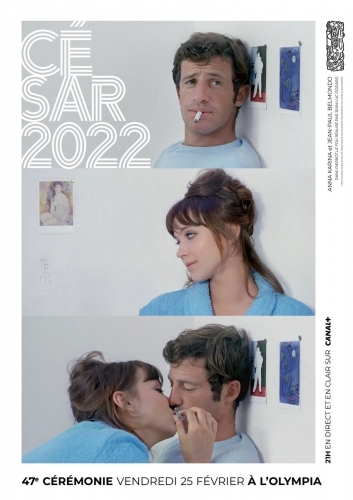

Réjouissant est également un qualificatif qui pourrait s’appliquer à Mon crime. Ne croyez pas que le soit film figé dans une époque, c’est là encore également un prétexte à l’évocation de sujets terriblement actuels et le film est, comme Potiche, d’une grande modernité évoquant aussi l’émancipation féminine. Le verbe est à nouveau à l’honneur (notamment dans la scène du procès avec la plaidoirie flamboyante de Pauline). Rebecca Marder, après le remarquable Une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlain (dans lequel elle incarne une Irène qui irradie de joie de vivre, vibre de l’amour du théâtre et de la vie, des premiers élans amoureux aussi, contamine tout le film de la fouge de sa jeunesse, rôle pour lequel elle est nommée comme meilleur espoir féminin aux César 2023) et Simone de Olivier Dahan, virevolte ici avec brio.

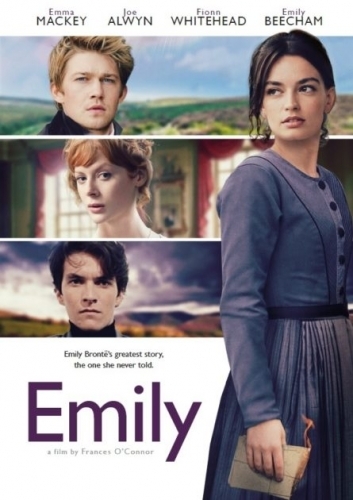

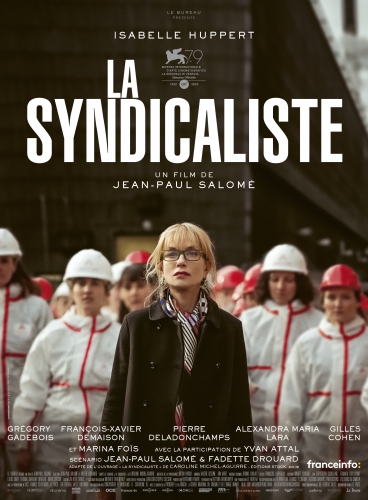

Les autres acteurs s’en donnent aussi à cœur joie : Nadia Tereszkiewicz, facétieuse comme il se doit, également nommée aux César 2023 pour Les Amandiers. Isabelle Huppert (tout aussi juste et bluffante que dans son rôle de La Syndicaliste de Jean-Paul Salomé -au cinéma le 1er mars 2023-) campe ici une actrice excentrique, délurée, burlesque dont chaque apparition est un régal. Son jeu exagéré (elle joue une mauvaise actrice) illumine le film. Chaque acteur surjoue d’ailleurs parfaitement sa partition pour arriver à ce « crime » parfait. En particulier Fabrice Luchini, André Dussolier, Régis Laspalès, Daniel Prévost, Michel Fau, Myriam Boyer, Dany Boon (avec son improbable accent marseillais).

Comme toujours, Ozon nous fait ici un peu l’éloge du mensonge pour démontrer les contradictions et absurdités de notre époque dans laquelle la notoriété arrive bien souvent pour de mauvaises raisons, et l’emporte même sur les causes de celle-ci. Madeleine, en s’accusant d’un crime qu’elle aurait commis dans un de acte légitime défense, devient célèbre et admiré de tous. Son crime devient sa gloire, sa carte de visite, son fait d’arme, son passeport pour la célébrité. Ozon jongle et joue avec la vérité et le mensonge, à propos du crime mais aussi de la confusion des sentiments du personnage de Pauline évoquée en filigrane. Tout le monde joue un rôle. Le tribunal même devient scène de théâtre. C’est de toute façon sur une scène de théâtre que tout se termine. La boucle est bouclée. Une fois de plus, Ozon, avec ce divertissement jubilatoire et féministe dans lequel la vie est scène de théâtre, démontre le pouvoir des illusions et des mots.

Un film au rythme haletant, enjoué, malin, réjouissant, rempli de fantaisie, ludique, qui joue : avec le noir et blanc et la couleur, le cinéma et le théâtre, la vérité et le mensonge, hier et aujourd’hui, le cinéma parlant et le muet, le bien et le mal. Dans Frantz, il fallait tout le talent du cinéaste pour, avec Le Suicidé (1877), le magnifiquement sinistre tableau de Manet, nous donner ainsi envie d’embrasser la vie. Ici, dans Mon crime, en théâtralisant à merveille, il nous donne envie d'appréhender la vie comme un jeu, un mensonge, ou un crime,…savoureux et toujours (faussement) innocents.