C'est un festival dont je vous parle souvent et auquel je suis restée fidèle depuis ma participation à son jury des courts-métrages en 2002. Je vous avais dévoilé ici il y a quelques semaines la très belle affiche de cette édition, tirée du film "Bébé tigre" réalisé par Cyprien Vial en 2015 et présenté au festival. Cette 30ème édition aura lieu du 8 au 12 juin 2016. L'association du Festival du Film de Cabourg est présidée par Guillaume Laurent, Sandrine Bonnaire et Emmanuelle Béart qui illuminent régulièrement le festival de leur présence.

Ce festival se distingue autant par sa convivialité que par la qualité des films projetés! Que de films, de cinéastes et d'acteurs aujourd'hui reconnus découverts dans le cadre de ce festival. C'est là en effet que j'ai découvert celui qui est aujourd'hui un acteur césarisé, Pierre Niney, et dont le talent crevait déjà l'écran dans le magnifique "J'aime regarder les filles" de Frédéric Louf projeté dans le cadre du festival en 2011 . Alors révélation masculine à Cabourg pour ce film, l'année suivante, Pierre Niney obtenait le Swann d'or du meilleur acteur pour "20 ans d'écart" de David Moreau.

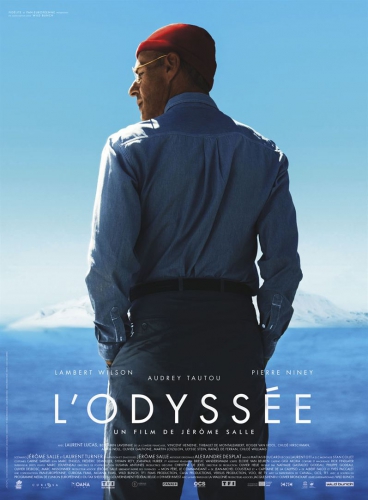

En 1984, James Ivory, Claude Lelouch et Claude Autant-Lara furent les premiers à obtenir le titre de réalisateurs romantiques. Les chiffres sont impressionnants! Au fil des années, le festival a ainsi récompensé: 239 artistes dont 60 actrices et acteurs et a révélé 38 talents. Parmi ceux-ci, on note ainsi: Lambert Wilson, Swann d'or du meilleur acteur en 1984 pour "Rendez-vous" d'André Téchiné, Audrey Tautou, Swann d'or de la révélation féminine en 1999 pour "Vénus beauté" de Tonie Marshall, Guillaume Canet, révélation masculine pour "Je règle mon pas sur le pas de mon père" de Rémi Waterhouse, en 1999, Marion Cotillard, révélation féminine en 2000 dans "Du bleu jusqu'en Amérique" de Sarah Lévy, Raphaël Personnaz, révélation masculine en 2011 dans "La Princesse de Montpensier" de Bertrand Tavernier ou encore Michel Legrand récompensé d'un Swann d'or d'honneur l'an passé, un grand moment d'émotion (l'occasion aussi de découvrir son très beau film, "5 jours en juin").

Ce festival, je vous le disais plus haut, c'est aussi une histoire de fidélité. Emmanuelle Bercot en est ainsi un bel exemple: en 1998, elle reçoit un Swann d'or pour son court-métrage, "Les Vacances". Elle est revenue en 2013 pour remettre le Swann d'or coup de cœur à l'interprète principal de son film, "Elle s'en va", Catherine Deneuve (au passage, un immense film, pour moi le plus beau rôle de Catherine Deneuve). En 2015, elle est récompensée à nouveau pour "La tête haute" avec Rod Paradot, révélation masculine et Benoît Magimel, meilleur acteur.

Pour en savoir plus: http://festival-cabourg.com. Bien sûr, je ne manquerai pas de partager ici et sur Inthemoodforfilmfestivals.com l'actualité de cette 30ème édition.

En bonus, je vous propose ci-dessous mes critiques de deux films (parmi tant d'autres) liés au Festival du Film de Cabourg et que je vous recommande vivement: "J'aime regarder les filles" de Frédéric Louf et "Elle s'en va" d'Emmanuelle Bercot.

L’été est désormais l’occasion pour les majors de sortir certaines de leurs grosses productions …mais c’est aussi et heureusement l’occasion pour des films aux budgets et à la promotion moins conséquents d’émerger. Ce fut le cas pour « Le premier jour du reste de ta vie » de Rémi Bezançon en 2008 et j’espère vraiment que ce sera le cas cet été pour « J’aime regarder les filles », premier long-métrage de Frédéric Louf, un film que j’ai découvert dans le cadre du dernier Festival du Film de Cabourg où il était présenté, dans la section Panorama. Mon coup de cœur du festival. Un coup de foudre même. Une belle évidence. Pas de budget ni de promotion pharaoniques mais un film écrit et réalisé avec sincérité, et brillamment interprété. Et indéniablement le film le plus romantique de ce festival : celui qui évoquait le mieux les tourments de l’âme et du cœur, et qui fait preuve de sensibilité (agréablement) exacerbée. Et vous faire découvrir et partager mon enthousiasme pour des films comme celui-ci est sans doute la plus belle raison d’être de ce blog.

L’action du film débute la veille du 10 mai 1981, en plein bouillonnement électoral. C’est ce jour-là que Primo (Pierre Niney) et Gabrielle (Lou de Laâge) se rencontrent, suite à la belle audace et inconscience de Primo qui s’immisce dans une fête à laquelle il n’était pas invité. Ils ont 18 ans. L’âge de tous les possibles. Tous les excès. Toutes les audaces. Primo va bientôt passer le bac. Gabrielle fait partie de la bourgeoisie parisienne. Lui est fils de petits commerçants de province. Primo est ébloui par le charme de Gabrielle. Il va s’inventer une vie qui n’est pas la sienne… Et puis, dans l’ombre, il y a Delphine, amie de Gabrielle (Audrey Bastien)…

Frédéric Louf arrive à transcrire la fébrilité et la fougue de la jeunesse, cet âge où tout est possible, à la fois infiniment grave et profondément léger, où tout peut basculer d’un instant à l’autre dans un bonheur ou un malheur pareillement excessifs, où les sentiments peuvent éclore, évoluer ou mourir d’un instant à l’autre, où tout est brûlant et incandescent. De son film et de ses interprètes se dégagent toute la candeur, la fraîcheur mais aussi parfois la violence et l’intransigeance de cet âge décisif.

La littérature cristallise magnifiquement les sentiments avec notamment les références à une des œuvres les plus marquantes du romantisme « On ne badine pas avec l’amour » de Musset, judicieux parallèle pour cette histoire qui , dans une certaine mesure, peut rappeler celle de Camille et Perdican, mais aussi pour la présence de la violence sociale, présente dans l’œuvre de Musset et ici également en arrière-plan avec l’éveil de Primo à la politique grâce au personnage de Malik (là encore un choix judicieux : Ali Marhyar). C’est donc l’histoire (avant tout) d’une « éducation sentimentale » mais aussi d’une éducation politique, l’un et l’autre symbolisant un bel et fol espoir. Celui du 10 mai 1981. Et celui de cet amour naissant.

Au sommet de la distribution, Pierre Niney (que vous avez pu notamment voir dans « les Emotifs anonymes » de Jean-Pierre Améris et « L’autre monde » de Gilles Marchand, plus jeune pensionnaire de la comédie française mais pas seulement, cf interview ci-dessous) qui incarne Pierre, personnage éminemment romantique capable notamment de se jeter par la fenêtre, d’une touchante maladresse et d’une maladroite élégance, à la fois léger et grave, immature et obstiné, autodestructeur et volontaire, audacieux et inconscient…mais aussi Audrey Bastien (que vous avez déjà pu voir dans « Simon Werner a disparu ») qui incarne une Delphine à la fois forte et fragile, mystérieuse et déterminée.

A eux deux, ils incarnent toutes les nuances, les excès, les passions, la vulnérabilité et la force de la jeunesse avec un naturel confondant et avec ce petit quelque chose en plus, si rare et précieux, qui se nomme la grâce. N’oublions pas non plus Lou de Lâage, dont le personnage, à l’image de ceux précités, évite intelligemment l’écueil du manichéisme. Michel Vuillermoz, Johan Libéreau, Ali Maryhar notamment complètent cette épatante distribution !

Le caractère de Primo (inconscient, follement romantique, maladroit, déterminé) rappelle Antoine Doinel et en particulier le Doinel de « Baisers volés ». La vitalité qui se dégage du film, les références à la littérature, cette apparente légèreté doublée d’une réelle profondeur procurent à ce film un bel air truffaldien.

Le tout est servi par des dialogues particulièrement bien écrits. Agnès Jaoui qui a écrit ce qui est à mon sens un des films avec les meilleurs dialogues qui soient (« Le goût des autres », chef d’œuvre du genre à voir absolument si ce n’est déjà fait) ne s’y est pas trompé: elle est la marraine du film. Le film a par ailleurs reçu le label « Cinéaste de demain » décerné par Canal +, UGC et un collectif de cinéastes.

Un film simple, touchant, drôle (je ne l’ai pas assez dit, mais oui, vraiment aussi drôle) qui a la grâce des 18 ans de ses personnages, à la fois fragiles et résolus, audacieux, d’une émouvante maladresse, insouciants et tourmentés et qui incarnent à merveille les héros romantiques intemporels même si le film est volontairement très ancré dans les années 80 à l’image du tube de Patrick Coutin « J’aime regarder les filles » qui a donné son titre au film.

Un film au romantisme assumé, imprégné de littérature, avec un arrière-plan politique, avec un air truffaldien, voilà qui avait tout pour me plaire, sans oublier ce petit plus indicible, le charme peut-être, la sincérité sans doute, et le talent évidemment, ingrédients d’un coup de foudre cinématographique comme celui-ci.

Je crois que vous l’aurez compris : c’est LE film de cet été à ne pas manquer… Et quand ses jeunes interprètes seront nommés comme meilleurs jeunes espoirs aux prochains César et/ou le film comme meilleur premier film (je ne vois pas comment il pourrait en être autrement) vous ne pourrez pas dire que je ne vous avais pas prévenus!

Et juste pour le plaisir de la beauté et clairvoyance redoutables des mots de Musset :

« Adieu Camille, retourne à ton couvent, et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'on empoisonnée, réponds ce que je vais te dire : Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches méprisables et sensuels ; toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées ; le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange ; mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour souvent blessé et souvent malheureux ; mais on aime, et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière, et on se dit : J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelques fois : mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » On ne badine pas avec l'amour (acte 2 scène V)- Alfred de Musset (1810-1857)

INTERVIEWS DE PIERRE NINEY ET FREDERIC LOUF

Ci-dessus: Audrey Bastien, Pierre Niney et Frédéric Louf lors de la présentation du film en avant-première, au Festival du Film de Cabourg.

Pour achever de vous convaincre, je vous propose ci-dessous de retrouver mes interviews du réalisateur Frédéric Louf et de l’acteur principal Pierre Niney. Je les remercie encore une fois d’avoir pris le temps de me donner ces réponses précises et enthousiastes, qui, je pense, devront vous donner une idée du ton du film, à leur image…

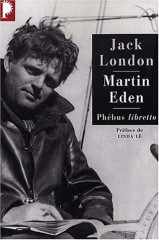

Une petite parenthèse à propos de la référence à « Martin Eden » de Jack London (que vous pourrez lire dans l’interview de Pierre Niney), un chef d’œuvre parfois méconnu, un des trois romans que je relis le plus souvent et que je vous conseille vraiment de découvrir . Dès l’instant où mes yeux se sont posés sur ce roman, le ténébreux « Martin Eden », je n’ai pu les en détacher, le dévorant littéralement jusqu’à la dernière ligne. Pour ne pas en gâcher le plaisir de la découverte, je ne vous en résumerai pas l’histoire. C’est à la fois une brillante histoire romanesque et une peinture de la société, de son hypocrisie, de la superficialité de la réussite, des bas-fonds de San Francisco aux salons de la bourgeoisie. C’est l’itinéraire d’un être passionné et idéaliste qui sombrera dans le désappointement. C’est un roman d’un romantisme désenchanté empreint de passion puis de désillusions. C’est aussi et avant tout un roman sur la fièvre créatrice et amoureuse qui emprisonnent, aveuglent et libèrent à la fois. Le roman le plus autobiographique de Jack London publié en 1909 et réédité aux Editions Phébus (collection Libretto). Je vous le recommande vivement.

Une petite parenthèse à propos de la référence à « Martin Eden » de Jack London (que vous pourrez lire dans l’interview de Pierre Niney), un chef d’œuvre parfois méconnu, un des trois romans que je relis le plus souvent et que je vous conseille vraiment de découvrir . Dès l’instant où mes yeux se sont posés sur ce roman, le ténébreux « Martin Eden », je n’ai pu les en détacher, le dévorant littéralement jusqu’à la dernière ligne. Pour ne pas en gâcher le plaisir de la découverte, je ne vous en résumerai pas l’histoire. C’est à la fois une brillante histoire romanesque et une peinture de la société, de son hypocrisie, de la superficialité de la réussite, des bas-fonds de San Francisco aux salons de la bourgeoisie. C’est l’itinéraire d’un être passionné et idéaliste qui sombrera dans le désappointement. C’est un roman d’un romantisme désenchanté empreint de passion puis de désillusions. C’est aussi et avant tout un roman sur la fièvre créatrice et amoureuse qui emprisonnent, aveuglent et libèrent à la fois. Le roman le plus autobiographique de Jack London publié en 1909 et réédité aux Editions Phébus (collection Libretto). Je vous le recommande vivement.

INTERVIEW DE PIERRE NINEY (Primo dans le film)

1. Inthemoodforcinema.com : « J’aime regarder les filles » a été présenté en avant-première au Festival du Film de Cabourg, dédié au cinéma romantique. Pour moi, c’était le film de cette sélection correspondant le plus à la définition de cinéma romantique (synonyme d’une grande sensibilité et des tourments de l’âme et du cœur). En quoi votre personnage, pour vous, l’est-il ? Cette caractéristique de votre personnage a-t-elle beaucoup orientée votre manière de l’interpréter ?

Pierre Niney: Primo est un grand romantique. Mais pas dans sa forme la plus classique. C'est ce qui m'a beaucoup séduit dans le scénario de Fréderic Louf. Il aime de tout son cœur et il est capable de beaucoup quand il est dans cet état. Une porte fermée ne l'arrêtera pas tant qu'il pourra escalader la face de l'immeuble, peu importe l'étage.

Il est aussi profondément sensible à la littérature et capable de retenir des vers entier d'Alfred de Musset qui parlent d'amour, cependant c'est aussi un personnage capable d'une vraie violence dans ses rapports aux autres, et d'un réel égoïsme, qu'il parvient a combattre au fur et a mesure du film et des différentes rencontres qu'il fait. Evidemment tout cela a influencé ma manière de jouer Primo car ces aspects du personnage le définissent en grande partie.

2. Inthemoodforcinema.com: Même si votre jeu est très différent de celui de Jean-Pierre Léaud, j’ai beaucoup songé au cinéma de Truffaut de par le caractère de votre personnage, la présence de la littérature, la vitalité qui se dégage du film. Est-ce une référence pour vous en général et en était-ce une à la lecture du scénario ?

Pierre Niney: Le lien entre l'univers de Truffaut et le film de Fréderic Louf me plait bien (évidemment!) et me parait justifié à certains niveaux. Le ton de "J'aime Regarder Les Filles" ainsi que le personnage de Primo peut, je pense, faire penser aux aventures du très "vivant" Antoine Doinel.

L'image d'un Jean Pierre Léaud fougueux et maladroit m'a traversé l'esprit plus d'une fois à la lecture du scénario. Primo, le personnage que j'incarne dans le film, partage certains traits de caractère avec lui. Une certaine naïveté mêlée à une réelle détermination capable de surprendre le public mais aussi le personnage lui même, voilà ce qui pour moi faisait un écho possible entre les deux univers et les deux "héros" que sont Primo et Antoine Doinel.

Au delà de ça, une fois sur le plateau je me suis beaucoup éloigné de cette référence (et des autres) et je n'ai jamais eu en tête les films de Truffaut quand il s'agissait de jouer les scènes. Le plus évident sur le tournage et dans le travail avec Frederic, était de se lancer dans les scènes avec pour seul but de réagir au présent, en lien direct avec la situation et les différents caractères des personnages. Rester vif et toujours dans une optique d'extrême, d'absolu qui est propre à la jeunesse.

3. Inthemoodforcinema.com: Votre personnage est assez complexe, à la fois léger et grave, immature et obstiné, autodestructeur et volontaire. On a l’impression que votre jeu est très « fluide », évident. Quelles difficultés, s’il y en a eu, cela présentait-il ? Y a-t-il une manière de se préparer à un rôle comme celui-ci ?

Pierre Niney: Primo ne m'est pas totalement inconnu. Son énergie, son goût pour " l'escalade d'immeubles en plein Paris", son obstination à obtenir quelque chose qui lui parait important, son indécision aussi parfois, sont autant d’aspects du personnage que je partage avec lui . Et ce fut la bonne surprise du scénario. Pour toutes les scènes qui faisaient appel à ces traits du personnage, je me suis donc rapidement amusé, dès les répétitions, à jouer avec, à les exagérer ou les cacher aux autres personnages.

Lee Strasberg écrit une phrase que j'aime bien (au risque de me la péter un peu) : "Il faut partir de soi...mais il faut partir." De cette même façon, mon travail s'est ensuite porté sur ce qui m'était plus étranger chez Primo (et ce qui est souvent captivant pour un acteur). J'ai posé des questions à Fréderic sur sa façon de voir la maladresse de Primo, je lui demandais "comment est ce qu'il pourrait marcher?", "Est ce qu'à table il est du genre à tripoter ses couverts ou sa serviette?" et nous avons avancé de cette manière, parfois à travers ce genre de détails qui nous plaisaient à tout les deux et capables de raconter le mal-être de Primo ou son réel romantisme...

4. Inthemoodforcinema.com : J’ai été très impressionnée par la justesse de l’interprétation de toute la distribution, paradoxalement par la maturité nécessaire pour incarner des personnages parfois immatures mais qui reflètent aussi la fougue, la fébrilité, l’exaltation, les excès et les passions de la jeunesse. Au-delà du talent de chacun, la direction de Frédéric Louf n’y est sans doute pas étrangère. En quoi est-elle particulière ? Vous laissait-il improviser ? Ou tout était-il au contraire très écrit ?

Pierre Niney: Fréderic a souhaité travailler de nombreuses scènes avec nous avant le début du tournage. Ce qui a permis de créer une réelle atmosphère de travail et de bienveillance entre Lou, Audrey, Ali, Victor et moi, avant même d'arriver le jour J sur le plateau du film.

Cela a été une très bonne idée et nous avons pu explorer différentes pistes sur les scènes les plus riches du scénario et choisir ce qui plaisait le plus a Fred.

Sur le plateau, au moment du tournage, Fred laisse une grande liberté de jeu car c'est un grand fan de comédie et un fin observateur d'acteurs en général. L'instant présent du jeu, de la situation et de l'échange entre les comédiens est très précieux pour lui. Il nous laissait donc parfois poursuivre la scène en impro, voir jusqu'ou nous pouvions amener la séquence : ainsi la scène de la bouteille à "1800 francs" est une prise où Ali et moi improvisons toute la fin de la scène : la dégustation du vin…etc.

Fred a toujours une idée précise de ce qu'il veut raconter avec telle scène ou tel plan du film, il sait ce qu'il veut raconter mais il laisse l'instrument de l'acteur lui proposer des notes auxquelles il n'aurait pas forcément pensé, et c'est aussi là sa grande force. Il est réellement ouvert aux propositions tout en sachant où il veut aller.

5. Inthemoodforcinema.com : La littérature est très présente, surtout Musset qui est une sorte de catalyseur ou d’élément cristallisateur notamment dans une scène entre Audrey Bastien et vous, pour moi une des plus belles du film. Frédéric Louf se référait-il à la littérature dans sa direction d’acteurs, en amont ou peut-être dans la façon de diriger votre jeu sur le tournage ? Et vous, cela a-t-il influé sur votre jeu d’une manière ou d’une autre? Aviez-vous des références littéraires en tête en incarnant votre personnage ?

Pierre Niney: Le rapport de Fréderic à la littérature m'a beaucoup touché. Dès la lecture du scénario j'ai trouvé que c'était un point fort du film et de son personnage principal : Primo. Je suis un fan inconditionnel de Musset et de cette tirade, d'une lucidité et d'une beauté absolument parfaite, qui apparait dans le film : "Tout les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches..."

Fred a évoqué le personnage de Martin Eden tiré du roman autobiographique de Jack London, a plusieurs reprises. Dans une première version du scénario je devais d'ailleurs offrir ce livre à la fin du film lorsque Primo reviens chez Delphine pour leur scène finale.

Les personnages de "J'aime Regarder Les Filles" flirtent avec quelque chose d'éternel, d'intemporel grâce a cet aspect du scénario et, par exemple, à ce rapprochement avec un couple romantique comme celui de Camille et Perdican dans "On ne badine pas avec l'amour" de Alfred de Musset.

6. Inthemoodforcinema.com : Le film débute la veille du 10 mai 1981 et est à la fois très ancré dans cette époque et, d’une certaine manière, intemporel. Est- ce que cet ancrage temporel changeait quelque chose pour vous, dans votre manière d’interpréter Primo ?

Pierre Niney: A vrai dire, pas vraiment. Bien que "J'aime Regarder Les Filles" soit un film dont la trame de fond est politique et où certaines scènes ancrent très bien l'histoire dans l'ambiance et dans le renouveau politique que représente cette période, il s'agit d'un film entre jeunes gens, qui parle de leurs désirs (souvent contradictoires). En cela les enjeux sont accessibles pour un acteur sans prendre particulièrement en compte l'époque. Apres je me suis évidemment replongé dans Cindy Lauper, Jean Jacques Goldman, les vrais-faux meetings politiques de Coluche et les expressions des jeunes acteurs de La Boum pour me nourrir à fond de ces " vibes eighties! "

7. Jean-Pierre Améris et Robert Guédiguian : vous avez notamment, tourné avec deux autres excellents directeurs d’acteurs (en plus d’être aussi de grands cinéastes). J’imagine que chacun d’entre eux vous a apporté quelque chose ? Que vous ont-ils appris, peut-être plus ou moins inconsciemment ? Et que vous a apporté cette expérience avec Frédéric Louf et en quoi changera-t-elle (peut-être) votre manière de jouer ou d’envisager les rôles à l’avenir ?

Tourner avec Robert Guédiguian est toujours un réel plaisir et la sensation certaine de faire partie de quelque chose de "grand". Il y a sur son plateau l'idée d'une solidarité entre tout le monde, d'une famille presque, et souvent l'envie de défendre un scénario, une histoire entière et non pas une partition isolée.

Dans "Les Emotifs Anonymes" avec Benoit Poelvoorde et Isabelle Carré, je pense avoir appris sur la façon de diriger un plateau de cinéma quand on est réalisateur. Jean-Pierre Améris est quelqu'un de relativement timide (d'où son film!) or il gérait son équipe avec une main de maître, et arrivait toujours à donner la dynamique qu'il voulait sur le plateau par le biais de l'humour ou autre…

Je suis content d'avoir pu observer cela car j'aimerais vraiment passer à la réalisation dès que j'aurais un peu plus de temps pour m'occuper de mes projets sérieusement. Et je suis justement entrain de créer un Festival de court-métrage au Théâtre/Cinéma de Vanves pour 2012-2013, où je compte bien passer derrière la caméra, accompagné d'autres invités à moi : Guillaume Gouix, Grégoire Leprince Ringuet, Melvil Poupaud…(suite du "casting" a venir)…

Sans changer foncièrement ma façon d'aborder un rôle et ma méthode de travail je peux dire que le tournage de "J'aime regarder les filles" m'a définitivement décidé à faire ce métier toute ma vie. Avec Fréderic je me suis senti dans une relation de confiance totale et donc dans le seul souci de raconter au mieux l'histoire de Primo. J'ai aussi réaliser qu' un rôle principal est un réel luxe pour un acteur : travailler son personnage dans le détail, gagner la confiance d'une équipe de tournage, d'un réalisateur…et c'est pourquoi je respecte encore plus qu'avant les performances des seconds rôles dans les films, qui est un défi toujours très délicat et superbe à voir quand il est réussi.

8. Inthemoodforcinema.com : Les émotifs anonymes, L’autre monde, L’armée du crime, nos 18 ans, LOL etc . Vous avez déjà tourné dans des films aux styles très divers et avez incarné des personnages très différents. Y a-t-il un type de rôle que vous reverriez d’incarner ou un cinéaste (ou plusieurs) avec qui vous rêveriez de tourner ?

Pierre Niney: J'aime bien faire le caméléon et participer a un maximum de projets artistiques, tant qu'ils me plaisent et cela peut être pour des raisons très diverses.

Pas de type de rôle particulier, mais des réalisateurs, oulaaa!…Beaucoup : Audiard, Inarritu (21 grammes est un pur chef d'oeuvre), Terry Gilliam, Michel Gondry (dans sa période "Eternal Sunshine"), et j'ai très envie de me frotter un jour a un gros projet type blockbuster américain! Voir l'ampleur de la machine et la place d'un acteur la dedans, ca doit être assez intéressant.

9. Inthemoodforcinema.com : J’ai lu que vous aviez écrit et mis en scène la pièce « Si près de Ceuta » que vous jouerez au Théâtre de Vanves en 2012. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet ?

Pierre Niney: "Si près De Ceuta" est une pièce que j'ai écrite il y a 3 ans et que je continue d'écrire, d'agrémenter et que je veux encore construire quand je vais travailler avec les acteurs sur le plateau. Je la jouerai en effet début juin 2012 au Théâtre de Vanves. La pièce raconte la nuit de deux soldats qui surveillent une frontière et son mur de barbelés. Et de deux hommes qui vont tenter à tout prix de passer cette frontière.

10. Inthemoodforcinema.com : Vous avez déjà eu pas mal de rôles au cinéma et encore plus au théâtre. Vous êtes ainsi pensionnaire de la Comédie Française. Pourriez-vous envisager d’abandonner le théâtre pour vous consacrer uniquement au cinéma, ou inversement, ou les deux vous sont-ils aussi nécessaires ?

Pierre Niney: Pour moi, le théâtre et le cinéma sont totalement complémentaires. Le rapport au travail, les valeurs et la technique demandée au théâtre sont des bonnes choses à apporter sur un plateau de cinéma je pense. Il faudrait, comme en Angleterre, que ces deux mondes soient moins hermétiques. Ian McKellen joue un jour du Beckett dans un petit théâtre et le lendemain Gandalf dans « Le seigneur des anneaux »…ça me parait être une bonne philosophie.

11.Inthemoodforcinema.com : Quels sont vos projets cinématographiques ?

Pierre Niney: Je tourne cet été un long-métrage qui s'appelle "Comme Des Frères" réalisé par Hugo Gélin. C'est un projet très excitant. Nicolas Duvauchelle, Francois-Xavier Demaison et moi jouons trois amis qui se lancent dans un road trip après le décès de leur meilleure amie commune (Mélanie Thierry). Le film raconte l'histoire de ses trois potes et la raison de cette amitié improbable entre un étudiant de 20 ans, un scénariste télé de 30, et un businessman de 40.

Et la sortie du prochain film de Robert Guédiguian "Les Neiges Du Kilimandjaro" le 16 novembre prochain. dans lequel il m'a confié une très jolie séquence avec Ariane Ascaride.

12. Inthemoodforcinema.com : Le film sort en salles le 20 juillet, une période difficile pour les sorties mais à mon avis propice pour ce genre de film (je songe au succès inattendu du « Premier jour du reste de ta vie » de Rémi Bezançon à la même période), que diriez-vous pour donner aux spectateurs envie d’aller voir le film ?

Pierre Niney: Que c'est un film très original car il a à la fois la poésie d'un film d'auteur, le rythme d'un vrai divertissement, l'humour d'une bonne comédie qui séduit aussi par le détail, de vrais dialogues bien écrits (Agnès Jaoui, experte en la matière, qui est marraine du film ne s'y est donc pas trompée!) et l'occasion de voir de jeunes et nouveaux acteurs du cinéma français, le tout en écoutant cette chanson de fou "J'aime regarder les filles" tube des années 80' ! (ca va , c'est suffisant…?)

13. Inthemoodforcinema.com : Comme « J’aime regarder les filles » était projeté dans le cadre du Festival du Film de Cabourg, je ne peux pas m’empêcher de vous demander quels sont vos films de prédilection en matière de cinéma romantique ?

Pierre Niney: "Sailor et Lula" de David Lynch et "Eternal Sunshine of a Spotless Mind", qui pour moi est profondément romantique.

INTERVIEW DE FREDERIC LOUF (réalisateur de « J’aime regarder les filles »)

Biographie: (Source: programme du Festival du Film de Cabourg 2011) Frédéric Louf a été chroniqueur cinéma au Matin de Paris en 1986, après des études de droit et de commerce. En 1992, il commence à écrire pour la télévision. En 2000, il réalise son premier court-métrage « Les petits oiseaux » présenté en 2001 dans de nombreux festivals y compris le Festival de Cannes. En 2003, Didier Brunner lui confie l’écriture puis la réalisation des 26 épisodes de « GIFT », une série d’animation 3D pour France 2. « J’aime regarder les filles » est son premier long-métrage dont il a commencé l’écriture en 2006 et qu’il a réalisé durant l’été 2010.

1. Inthemoodforcinema.com : Votre premier long-métrage « J’aime regarder les filles » était présenté en avant-première au Festival du Film de Cabourg, un festival dédié au cinéma romantique. Selon moi, c’était le film de cette sélection correspondant le plus à la définition de film romantique (synonyme souvent d’une grande sensibilité et mettant en scène les tourments de l’âme et du cœur). Etait-ce un parti pris délibéré dès le début d’écrire un film romantique ? Et si oui, dans quelle mesure vouliez-vous que ce film soit romantique ?

Frédéric Louf: Je voulais parler dʼimmaturité. Lʼimmaturité est romantique en ce qu’elle pousse à idéaliser, à radicaliser, et à exagérer les sentiments… Lʼamour inconditionnel que Primo porte à Gabrielle est donc fondamentalement romantique et immature. Je ne pouvais donc éviter de faire un film romantique comme je ne pouvais éviter de citer Musset!

2. Inthemoodforcinema.com : Aucun des personnages n’est manichéen. Delphine est à la fois forte et fragile, Primo grave et léger etc. Comment avez-vous dirigé les acteurs pour parvenir à cette complexité particulièrement crédible ?

Frédéric Louf: Je ne les ai pas dirigés: je les ai choisis. Sans rire. Lʼexemple le plus clair est Victor Bessière qui joue Paul. Il a la stature de Paul, il en a lʼélégance et la carrure, mais dans la vie il nʼa rien à voir avec un fils à papa: La composition quʼil donne est donc un mélange volontairement bancal entre son physique aristocratique que nous avons évidemment appuyé, et ce quʼil est fondamentalement. Et je crois que cʼest grâce à cela quʼil parvient à être touchant et intéressant malgré la partition un peu rude quʼil a à jouer.

3. Inthemoodforcinema.com : L’action du film débute la veille du 10 mai 1981. Le film est à la fois très ancré dans cette époque et, d’une certaine manière, intemporel. Cette époque s’est-elle imposée dès le début et pourquoi ? Avez-vous songé à placer l’intrigue en 2011 ?

Frédéric Louf : Oui lʼépoque était importante pour moi car elle étaye la conscience politique naissante de Primo: il me fallait pour cela un événement fort et lʼélection de François Mitterrand est évidemment lʼévénement politique français le plus fort de ces 50 dernières années. Choisir 2011 nʼaurait pas eu le même sens et jʼaurais dû faire un film tout à fait différent, notamment en ce qui concerne lʼapproche sensuelle. Je crois en effet quʼon ne se pense pas sexuellement de la même façon en 2011 quʼen 1981, tout simplement parce quʼon nʼa pas les mêmes images en tête. En 2011, mon Primo nʼaurait pas pu être celui dont je rêvais. Ou alors il nʼaurait pas été aussi vrai…

4. Inthemoodforcinema.com : La littérature est aussi très présente, notamment Musset qui joue un rôle essentiel ? Etait-ce uniquement un procédé scénaristique parce que nous pouvons voir un lien entre l’histoire de votre film et « On ne badine pas avec l’amour » ou cette oeuvre avait-elle une réelle importance, peut-être plus personnelle, pour vous ? L’idée de la littérature, très présente, et qui joue un rôle essentiel et même un rôle de cristallisation, dans une des plus belles scènes du film, entre Delphine et Primo, s’est-elle imposée dès le début de l’écriture ?

Frédéric Louf: Le texte de Musset est tellement génial que, quand on lʼa lu une fois, on ne peut lʼoublier. Ça a été mon cas, et oui il a une réelle importance sentimentale pour moi. La scène en elle même mʼa causé du souci car je la trouvais «too much» et elle a fait pas mal dʼallers retours avant que je ne lʼassume complètement. Mais je ne pouvais continuer à montrer lʼimportance que Primo attache aux livres (qui sont son principal facteur dʼémancipation), sans faire jouer un vrai rôle dynamique à un de ces livres!

5. Inthemoodforcinema.com : Comme dans l’œuvre de Musset, la violence sociale est présente dans votre film, mais seulement en arrière-plan, avez-vous songé à en faire un film politique ? Ou aimeriez-vous écrire un film politique ? Peut-être votre prochain projet, s’il est déjà en cours ? Avez-vous commencé l’écriture de votre prochain projet ? Pouvez-vous nous en parler ?

Frédéric Louf : Jʼadorerais faire un film politique à la Elio Petri, mais je ne pouvais risquer de mettre toutes mes envies dans le même projet… Simplement je ne peux me résoudre à écrire des sujets univoques: il me faut de la complexité, des pistes, et des digressions. Je crois que ça permet aux films en général de continuer leur route dans la tête des gens; dʼavoir des «demi vies» plus longues!

6. Inthemoodforcinema.com : Notamment en raison de la présence de la littérature mais aussi du caractère du personnage de Primo et de la vitalité qui se dégage de votre film, il m’a parfois fait penser au cinéma de Truffaut, est-ce une de vos références ?

Frédéric Louf: Il y a une élégance dans le cinéma de Truffaut que jʼenvie beaucoup. Une façon de ne pas acheter le spectateur avec de la verroterie, mais de lui donner lʼimpression quʼil a tout compris par lui même. Cʼest un ciména généreux et respectueux…

7. Inthemoodforcinema.com : Aviez-vous d'ailleurs des références littéraires (outre Musset) et/ou cinématographiques en tête en mettant le film en scène. Et pour votre direction d'acteurs, leur avez-vous donné des références littéraires ou cinématographiques particulières?

Frédéric Louf : Aux comédiens, jʼai surtout expliqué le contexte politique du film qui nʼétait pas évident pour des gens aussi jeunes. Bien sûr jʼai suggéré certains films à voir, notamment à Lou et à Audrey… Mais des références précises, cʼest compliqué à dire: la culture, cʼest du sédiment, de la vase: ce qui y pousse provient dʼun tout… Et puis citer des gens, cʼest prendre le risque dʼavoir à supporter la comparaison!

8. Inthemoodforcinema.com : J’ai été réellement impressionnée par la qualité de la jeune distribution, que ce soit par Pierre Niney, Audrey Bastien, Lou de Laâge, Ali Marhyar, Victor Bessière. Il me semble qu’il faut beaucoup de maturité pour exprimer ainsi la fougue, la fébrilité, l'exaltation, les excès et les passions de la jeunesse mais aussi paradoxalement l’immaturité de ces personnages. Comment avez-vous procédé pour les choisir ? Par casting ? Ou les avezvous choisis à partir de leurs précédents rôles ?

Frééric Louf : A part Pierre, aucun dʼentre eux nʼavait joué au cinéma quand je les ai rencontrés. Et Pierre nʼavait eu que de petits rôles. Découvrir des gens talentueux fait partie du plaisir et pour moi cʼétait inhérent au projet; cʼest comme ouvrir un livre sans rien en savoir à lʼavance. Peu importe comment la rencontre se fait, il faut savoir regarder…

9. Inthemoodforcinema.com : Le titre fait référence au tube de l’année 1981 de Patrick Coutin « J’aime regarder les filles ». Pourquoi ce choix ?

Frédéric Louf : «Pour faire parler les bavards» aurait dit ma grand mère. Et surtout parce que pour moi cʼest la chanson hyper romantique dʼun type qui attend la femme de sa vie en hurlant de désespoir sur la plage!

10. Inthemoodforcinema.com : Le scénario est très construit mais en même temps se dégage du film une certaine liberté, une fraîcheur, une certaine naïveté mais dans le bon sens du terme. Tout était-il très écrit ou avez-vous laissé une part à l’improvisation ?

Frédéric Louf : Les deux. Tout était très écrit, mais quand on a affaire à des comédiens comme Pierre Niney et Ali Marhyar, il faut être gravement psychorigide pour ne pas les laisser sʼexprimer!

11. Inthemoodforcinema.com : C’est votre premier long-métrage. Comment s’est passée la production ? Avez-vous rencontré des difficultés particulières ?

Frédéric Louf : Hélas les difficultés que jʼai rencontrées ne sont pas particulières! Mais jʼai peut-être poussé le bouchon un peu loin en ayant la prétention de faire un film sans stars alors que je suis moi même inconnu. Il y a des gens pour qui on sent bien que découvrir de nouveaux talents nʼest pas une priorité!

12. Inthemoodforcinema.com : Le film a reçu un excellent accueil au Festival de Cabourg. Sera-t-il projeté dans d’autres festivals prochainement ?

Frédéric Louf: Je ne suis pas dans la confidence.

13. Inthemoodforcinema.com : Le film sort en salles le 20 juillet, une période difficile pour les sorties mais à mon avis propice pour ce genre de film (je songe au succès inattendu du « Premier jour du reste de ta vie » de Rémi Bezançon à la même période), que diriez-vous pour donner envie aux spectateurs d’aller voir le film ?

Frédéric Louf: Quʼils vont y voir des comédiens inconnus et fabuleux et quʼils en auront pour leur argent parce que lʼhistoire leur trottera encore dans la tête le lendemain! (on ne pense pas assez à lʼamortissement de son ticket, au cinéma!).

14. Inthemoodforcinema.com : Comme « J’aime regarder les filles » était projeté dans le cadre du Festival du Film de Cabourg, je ne peux pas m’empêcher de vous demander quels sont vos films de prédilection en matière de cinéma romantique ?

Frédéric Louf : «The Ghost and Mrs Muir», de J. L. Mankievicz, est un chef d’œuvre du genre.

Critique de ELLE S'EN VA de Emmanuelle Bercot

Un film avec Catherine Deneuve est en soi déjà toujours une belle promesse, une promesse d’autant plus alléchante quand le film est réalisé par Emmanuelle Bercot dont j’avais découvert le cinéma avec « Clément », présenté à Cannes en 2001, dans le cadre de la Section Un Certain Regard, alors récompensé du Prix de la jeunesse dont je faisais justement partie cette année-là, l’histoire poignante et délicate (et délicatement traitée) de l’amour d’un adolescent pour une femme d’âge plus mûr (d’ailleurs interprétée avec beaucoup de justesse par Emmanuelle Bercot qui a obtenu cette année le prix d'interprétation à Cannes pour son magnifique rôle dans "Mon roi" de Maïwenn après avoir présenté sa nouvelle réalisation "La tête haute", en ouverture du festival). Une histoire intense dont chaque plan témoignait, transpirait de la ferveur amoureuse qui unissait les deux protagonistes. Puis, il y a eu « Backstage », et l’excellent scénario de « Polisse » dont elle était coscénariste.

L’idée du road movie avec Catherine Deneuve m’a tout d’abord fait penser au magistral « Je veux voir » de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige dans lequel le dernier regard de Catherine Deneuve à la fois décontenancé et ébloui puis passionné, troublé, troublant est un des plus beaux plans qu’il me soit arrivé de voir au cinéma contenant une multitude de possibles et toute la richesse de jeu de l’actrice. « Elle s’en va » est un road movie centré certes aussi sur Catherine Deneuve mais très différent et né du désir « viscéral » de la filmer (elle n’est sans doute pas la seule mais nous comprenons rapidement pourquoi l’actrice a accepté ici) comme l’a précisé la réalisatrice avant la projection.

L’actrice incarne ici Bettie (et non Betty comme celle de Chabrol), restauratrice à Concarneau, veuve (je vous laisse découvrir comment…), vivant avec sa mère (Claude Gensac !) qui la traite encore comme une adolescente. L’amant de Bettie vient de quitter sa femme… pour une autre qu’elle. Sa mère envahissante, son chagrin d’amour, son restaurant au bord de la faillite vont la faire quitter son restaurant, en plein service du midi, pour aller « faire un tour » en voiture, puis pour acheter des cigarettes. Le tour du pâté de maisons se transforme bientôt en échappée belle. Elle va alors partir sur les routes de France, et rencontrer toute une galerie de personnages dans une France qui pourrait être celle des « sous-préfectures » du « Journal de France » de Depardon. Et surtout, son voyage va la mener sur une voie inattendue…et nous aussi tant ce film est une surprise constante.

Après un premier plan sur Catherine Deneuve, au bord de la mer, éblouissante dans la lumière du soleil, et dont on se demande si elle va se « jeter à l’eau » (oui, d’ailleurs, d’une certaine manière), se succèdent des plans montrant des commerces fermées et des rues vides d’une ville de province, un chien à la fenêtre, une poésie décalée du quotidien aux accents de Depardon. Puis Bettie apparaît dans son restaurant. Elle s’affaire, tourbillonne, la caméra ne la lâche pas…comme sa mère, sans cesse après elle. Bettie va ensuite quitter le restaurant pour ne plus y revenir. Sa mère va la lâcher, la caméra aussi, de temps en temps : Emmanuelle Bercot la filme sous tous les angles et dans tous les sens ( sa nuque, sa chevelure lumineuse, même ses pieds, en plongée, en contre-plongée, de dos, de face, et même à l’envers) mais alterne aussi dans des plans plus larges qui la placent dans des situations inattendues dans de « drôle[s] d’endroit[s] pour une rencontre », y compris une aire d’autoroute comme dans le film éponyme.

Si l’admiration de la réalisatrice pour l’actrice transpire dans chaque plan, en revanche « Elle s’en va » n’est pas un film nostalgique sur le « mythe » Deneuve mais au contraire ancré dans son âge, le présent, sa féminité, la réalité. Emmanuelle Bercot n’a pas signé un hommage empesé mais au contraire un hymne à l’actrice et à la vie. Avec son jogging rouge dans « Potiche », elle avait prouvé (à ceux qui en doutaient encore) qu’elle pouvait tout oser, et surtout jouer avec son image d’icône. « Elle s’en va » comme aurait pu le faire craindre son titre (le titre anglais est « On my way ») ne signifie ainsi ni une révérence de l’actrice au cinéma (au contraire, ce film montre qu’elle a encore plein de choses à jouer et qu’elle peut encore nous surprendre) ni un film révérencieux, mais au contraire le film d’une femme libre sur une autre femme libre. Porter une perruque improbable, se montrer dure puis attendrissante et s’entendre dire qu’elle a dû « être belle quand elle était jeune » (dans une scène qui aurait pu être glauque et triste mais que la subtilité de l’écriture et de l’interprétation rendent attendrissante )…mais plus tard qu’elle sera « toujours belle même dans la tombe. » : elle semble prendre un malin plaisir à jouer avec son image.

Elle incarne ici un personnage qui est une fille avant d’être une mère et une grand-mère, et surtout une femme libre, une éternelle amoureuse. Au cours de son périple, elle va notamment rencontrer un vieil agriculteur (scène absolument irrésistible tout comme sa rencontre d’une nuit, belle découverte que Paul Hamy qui incarne l’heureux élu). Sa confrontation avec cette galerie de personnages incarnés par des non professionnels pourrait à chaque fois donner lieu à un court-métrage tant ce sont de savoureux moments de cinéma, mais une histoire et un portrait se construisent bel et bien au fil de la route. Le film va ensuite prendre une autre tournure lorsque son petit-fils l’accompagnera dans son périple. En découvrant la vie des autres, et en croyant fuir la sienne, elle va au contraire lui trouver un nouveau chemin, un nouveau sens, être libérée du poids du passé.

Si le film est essentiellement interprété par des non professionnels (qui apportent là aussi un naturel et un décalage judicieux), nous croisons aussi Mylène Demongeot (trop rare), le peintre Gérard Garouste et la chanteuse Camille (d’ailleurs l’interprète d’une chanson qui s’intitule « Elle s’en va » mais qui n’est pas présente dans le film) dans le rôle de la fille cyclothymique de Bettie et enfin Nemo Schiffman, irréprochable dans le rôle du petit-fils. Ajoutez à cela une remarquable BO et vous obtiendrez un des meilleurs films de l’année 2013.

Présenté en compétition officielle de la Berlinale 2013 et en compétition du Champs-Elysées Film Festival 20013, « Elle s’en va » a permis à Catherine Deneuve de recevoir le prix coup de cœur du Festival de Cabourg 2013.

« Elle s’en va » est d’abord un magnifique portrait de femme sublimant l’actrice qui l’incarne en la montrant paradoxalement plus naturelle que jamais, sans artifices, énergique et lumineuse, terriblement vivante surtout. C’est aussi une bouffée d’air frais et d’optimisme qui montre que soixante ans ou plus peut être l’âge de tous les possibles, celui d’un nouveau départ. En plus d’être tendre (parfois caustique mais jamais cynique ou cruel grâce à la subtilité de l’écriture d’Emmanuelle Bercot et le jeu nuancé de Catherine Deneuve), drôle et émouvant, « Elle s’en va » montre que , à tout âge, tout peut se (re)construire, y compris une famille et un nouvel amour. « Elle s’en va » est de ces films dont vous ressortez émus et le sourire aux lèvres avec l’envie d’embrasser la vie . Un bonheur ! Et un bonheur rare.