Mon premier roman publié aux Editions du 38 le 31.03.2016 - Episode 1 : le titre et la couverture

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Comme chaque année, j'ai le grand plaisir de vous faire gagner vos pass pour le Festival du Film Asiatique de Deauville, un rendez-vous festivalier devenu incontournable, pour moi bien sûr mais aussi désormais pour les cinéphiles et passionnés de cinéma asiatique, un festival qui a gagné en qualité, renommée et festivaliers au fil des années pour constituer désormais un évènement cinématographique essentiel de l'année.

Cette 16ème édition aura lieu du 5 au 9 mars 2014. Son affiche (que vous pouvez découvrir ci-dessus) a été dévoilée avant-hier. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur le festival sur www.deauvilleasia.com, sur la page Facebook officielle et sur twitter ( @deauvilleasia). Vous pouvez par ailleurs d'ores et déjà acquérir vos pass, ici: http://badgecid.com . Comme chaque année, je vous ferai vivre le festival en direct de l'ouverture à la clôture sur mes différents sites et principalement sur Inthemoodforfilmfestivals.com, Inthemoodfordeauville.com, Inthemoodlemag.com et Inthemoodforcinema.com mais aussi sur twitter (@moodforcinema, @moodfdeauville, @moodforfilmfest). Je vous informerai bien entendu de la programmation ici dès qu'elle sera dévoilée.

Avant de vous parler de cette édition 2014, je vous propose un petit retour sur l'édition 2013, l'occasion aussi pour moi de vous parler de mon amour inconditionnel pour ce festival et la ville qui l'accueille. Quelques réponses aux questions du concours pourraient bien se trouver parmi les lignes à venir...

L'an passé, un soleil insolent irradiait les planches tandis que, au CID, les spectateurs effectuaient une plongée dans la noirceur d’une société asiatique souvent oppressée par une crise décidément bel et bien mondiale, du moins pour ce qui concernait les films en compétition qui ne furent pas moins passionnants justement parce qu’ils mettaient en lumière cette face sombre et souvent ignorée ou en tout cas masquée par d’autres (ir)réalités.

Parmi ces films qui mettaient en lumière une face sombre de l'Asie à l'image des trois exemples très différents cités ci-dessous, il y eut notamment le film philippin « APPARITION » de Vincent SANDOVAL qui a reçu le prix du public, un film qui se déroule dans un lieu en apparence hors du temps, un récit tragiquement universel sur la barbarie, la lâcheté, l’oppression. Un cri dans le silence, vibrant, notamment grâce à des interprètes exceptionnelles et une réalisation maîtrisée qui joue habilement du clair obscur, de la blancheur et de la noirceur, un défi relevé en 8 jours seulement.

Le grand prix décerné à "I.D" de Kamal K.M était une plongée dans l’envers du décor de Bollywood et de l’Inde mais surtout le reflet pertinent d’une société mondialisée (et car mondialisée) individualiste.

Le prix de la Critique, décerné à TABOOR de Vahid VAKILIFAR (Iran) était non moins sombre et passionnant même s'il avait décontenancé les spectateurs. Je me souviens encore de son premier (long) plan d’une beauté et d’une singularité étranges et marquantes : un homme revêt une combinaison métallique dans une roulotte tapissée d’aluminium. La scène s’étire en longueur et nous laisse le temps d’appréhender la composition de l’image, d’une fascinante étrangeté, une fascinante étrangeté qui ne cessera ensuite de croître. Tout semble rare, dans ce film : les dialogues, les personnages…et même le scénario. Malgré tout, la fascination opère pour cet univers et ce personnage entre la science-fiction et une réalité métaphorique bien sûr impossible à traiter frontalement dans un pays soumis à la censure, la surveillance et l’oppression. Tout est à la fois banal et étrange, quotidien et irréel comme cette viande qui cuit longuement filmée (et qui aura fait fuir plus d’un spectateur) qui prend soudain un tout autre sens. Un film radical et « absurde » dans un pays dont l’Etat l’est lui-même au point sans doute de ne pas se reconnaître dans cet univers carcéral, répétitif, cloisonné, oppressant, dans cette société qui étouffe, déshumanise, condamne à l’isolement, au silence, à se protéger des « radiations », d’un ennemi invisible mais bel et bien là. Le temps s’étire (longs couloirs, tunnels, longs plans fixes) quand il est dicté par une force supérieure qui « irradie », invisible et redoutable, et réduit l’être humain à être cette machine silencieuse et désincarnée. Un film qui s’achève par un plan splendide d’un homme dans la lumière qui se détache de la ville et la surplombe loin de « la violence du monde extérieure » rappelant ainsi le beau discours du réalisateur avant la projection qui avait dédié le film à son père « qui a toujours su préserver sa belle nature de la violence du monde extérieur ». Un film qui ne peut laisser indifférent, une qualité en soi. Un prix de la critique prévisible pour le film visuellement le plus inventif, opaque et radical, et malin.

9 films étaient ainsi l'an passé projetés dans le cadre de la compétition et autant de regards, d’univers différents que de nationalités malgré cette noirceur commune et un instructif voyage dans la société, la culture et le cinéma asiatiques. Seuls, égarés, broyés par la crise, la solitude, oppressés, perdus dans la multitude, les personnages des films de cette compétition étaient tous en errance sous ou en quête d’ une identité et d’un ailleurs souvent inaccessible.

L'édition 2013 fut aussi marquée par deux hommages et par la venue de deux grands cinéastes: Wong Kar Wai et Sono Sion (comme vous le verrez sur mes vidéos ci-dessous).

Le plus beau film de cette édition 2013 fut pour moi "The Land of hope" de Sono Sion, d'ailleurs même pour moi le plus beau film de l'année 2013 toutes nationalités et catégories confondues, un film dont la beauté mélancolique et poétique fait écho à celle de Deauville qui ne cessera jamais de me surprendre et ravir. Un film porté par un cri de révolte et l’énergie du désespoir, plus efficace que n’importe quelle campagne anti-nucléaire et surtout l’œuvre d’un poète, un nouveau cri d’espoir vibrant et déchirant qui s’achève sur un seul espoir, l’amour entre deux êtres, et une lancinante litanie d’un pas, qui, comme l’Histoire, les erreurs et la détermination de l’Homme, se répètent, inlassablement. Un film d’une beauté désenchantée, d’un romantisme désespéré (cette scène où le couple de vieux paysans danse au milieu du chaos est à la fois terriblement douce et violente, sublime et horrible, en tout cas bouleversante), d’un lyrisme et d’une poésie tragiques avec des paraboles magnifiquement dramatiques comme cet arbre -et donc la vie- qui s’embrasent mais aussi un travail sur le son d’une précision et efficacité redoutables. Vous pourrez retrouver la critique complète de ce film que je vous recommande plus que vivement dans le compte rendu précité.

Si j'aime le cinéma asiatique, j'aime aussi passionnément la ville qui lui sert de décor et sa douce mélancolie qui lui fait judicieusement écho. Je ne connais pas d’endroits, ou si peu, dont la beauté soit aussi agréablement versatile, dont les couleurs et la luminosité lui procurent une telle hétérogénéité de visages. Oui, Deauville a mille visages. Loin de l’image de 21ème arrondissement de Paris à laquelle on tendrait à la réduire (qu’elle est aussi, certes), ce qui m’y enchante et ensorcelle se situe ailleurs : dans ce sentiment exaltant que procurent sa mélancolie étrangement éclatante et sa nostalgie paradoxalement joyeuse. Mélange finalement harmonieux de discrétion et de tonitruance. Tant de couleurs, de visages, de sentiments que j’éprouve la sensation de la redécouvrir à chaque fois. Bien sûr, je la préfère très tôt le matin, mystérieuse, presque déserte, qui émerge peu à peu des brumes et de l’obscurité nocturnes, dans une âpre luminosité qui se fait de plus en plus évidente, incontestable et enfin éblouissante. Ou le soir, quand le soleil décline et la teinte de couleurs rougeoyantes, d’un ciel incendiaire d’une beauté insaisissable et improbable et que je m’y laisse aller à des rêveries et des espoirs insensés. A l’image des êtres les plus intéressants, Deauville ne se découvre pas forcément au premier regard mais se mérite et se dévoile récompensant le promeneur de sa beauté incendiaire et ravageuse aux heures les plus solitaires, avec des couleurs aux frontières de l’abstraction, tantôt oniriques, tantôt presque inquiétantes.

Mais plutôt que d'effectuer une nouvelle déclaration d'amour à Deauville je vous propose quelques liens à ce sujet:

-Mon article sur "Une journée idéale à Deauville" avec de nombreux bons plans et bonnes adresses (dont les quelques phrases ci-dessus sont extraites)

-Mon recueil de 13 nouvelles romantiques et cruelles sur le cinéma "Ombres parallèles" publié à compte d'éditeur aux Editions Numeriklivres qui comprend plusieurs nouvelles qui se déroulent à Deauville, ville à laquelle la couverture rend d'ailleurs hommage. Un roman qui vous pouvez acquérir directement en cliquant ici mais aussi sur fnac.com, chapitre.com, Amazon, iBookstore Apple, Numeriklire.net, Cultura, Google play etc.

Image ci-dessus, Ouest-France de septembre 2013

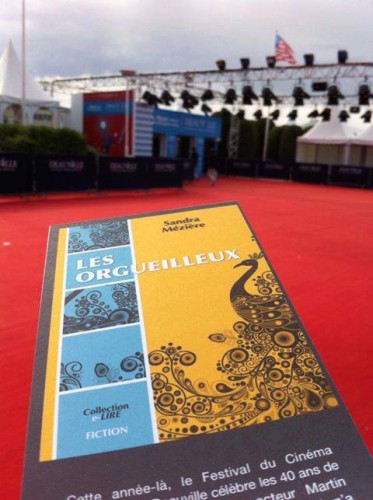

-Mon roman "Les Orgueilleux" qui a pour cadre le Festival du Cinéma Américain de Deauville et qui est aussi une déclaration d'amour à Deauville, également publié à compte d'éditeur aux Editions Numeriklivres et que vous pouvez acquérir directement en cliquant là (j'en profite pour vous dire qu'il fait partie du Calendrier de l'Après de mon éditeur et est à 1,49 € au lieu de 4,99€ jusqu'à fin janvier) mais aussi sur fnac.com, chapitre.com, Amazon, iBookstore Apple, Numeriklire.net, Cultura, Google play etc . Vous pouvez aussi retrouver mon interview à ce sujet dans le magazine "L'ENA hors les murs" (magazine des anciens élèves de l'ENA) en cliquant ici.

-Mon roman "Les Orgueilleux" qui a pour cadre le Festival du Cinéma Américain de Deauville et qui est aussi une déclaration d'amour à Deauville, également publié à compte d'éditeur aux Editions Numeriklivres et que vous pouvez acquérir directement en cliquant là (j'en profite pour vous dire qu'il fait partie du Calendrier de l'Après de mon éditeur et est à 1,49 € au lieu de 4,99€ jusqu'à fin janvier) mais aussi sur fnac.com, chapitre.com, Amazon, iBookstore Apple, Numeriklire.net, Cultura, Google play etc . Vous pouvez aussi retrouver mon interview à ce sujet dans le magazine "L'ENA hors les murs" (magazine des anciens élèves de l'ENA) en cliquant ici.

Le roman et le recueil de nouvelles font partie de la collection e-LIRE de mon éditeur Numeriklivres défini par celui-ci comme "un écrin pour des bijoux littéraires" et j'en profite pour vous annoncer que j'aurai l'honneur d'être sur le stand de mon éditeur au Salon du Livre de Paris 2014 avec ces deux ouvrages.

Le Festival du Film Asiatique de Deauville 2014 se déroulera comme chaque année au CID de Deauville (cf photo ci-dessous).

CONCOURS

Cette année comme les années précédentes, 16 pass sont en jeu. Ils seront ainsi répartis

1er et 2ème prix: 4 pass (1 pour le 6, 1 pour le 7, 1 pour le 8, 1 pour le 9)

3ème et 4ème prix: 2 pass (1 pour le 8, 1 pour le 9)

5ème et 6ème prix : 2 pass (1 pour le 6, 1 pour le 7)

soit 6 gagnants qui se répartiront les 16 pass.

Vous pouvez participer jusqu'au 25 février 2014 à minuit. Vos réponses sont à envoyer à inthemoodforfilmfestivals@gmail.com avec, pour intitulé de votre email "Concours Festival du Film Asiatique de Deauville 2014". N'oubliez pas de me communiquer vos coordonnées (nom, prénom, email, numéro de téléphone). Les gagnants seuls seront contactés, par email après le 25 février. Pour faire partie des heureux gagnants, répondez correctement aux 10 questions suivantes. Les réponses ont toutes un lien avec Deauville et/ou le cinéma asiatique et/ou le Festival du Film Asiatique de Deauville. Bonne chance à tous!

1. Donnez-moi le titre du film dont est extraite l'image ci-dessous.

2. Citez le précèdent film du réalisateur du film dont est extraite l'image ci-dessous.

3. Quel est le rapport entre le film dont est extraite l'image ci-dessous et un des films primés au Festival du Film Asiatique de Deauville 2013.

4. De l'affiche de quelle édition du Festival du Film Asiatique de Deauville est découpée l'image ci-dessous?

5. De quel film est extraite l'image ci-dessous?

6. Comment se nomme le film dont est extraite l'image ci-dessous?

7. 2 indices pour découvrir un film. Quel est ce film?

-Primé au Festival du Film Asiatique de Deauville.

-En se référant au titre du film, Woody Allen aurait pu dire, pour paraphraser une citation qu'il affectionne... "..., c'est long, surtout vers la fin".

8. Qui a reçu le nouveau prix créé lors du Festival du Film Asiatique de Deauville de l'an passé?

9. En quelle année le Festival de Deauville a-t-il rendu hommage à ce cinéaste?

10. Que représente le Festival du Film Asiatique de Deauville pour vous?

Je suis allée voir ce film (en avant-première, dans le cadre du Champs-Elysées Film Festival, en présence de Natalia Vodianova et de Jonathan Rhys Meyers -vous l'entendrez parler du film dans ma vidéo ci-dessus, tout juste descendu de son avion pour Paris-), avec autant d’impatience que d’appréhension, ce roman étant pour moi inadaptable (pas seulement pour moi d’ailleurs, il est réputé comme tel) et étant surtout celui que je dévore, invariablement, irrationnellement, à chaque lecture, celui que j’aime autant pour son écriture vertigineuse, sa satire si acerbe et juste d’une société avide d’ascension sociale- ah le pathétisme hilarant d’Adrien Deume et de sa médiocrité- que parce qu’il s’agit d’un sublime roman d’amour, ou plutôt roman de désamour d’ailleurs puisque la passion y étouffe ceux qui la vivent, les sublimes et tragiques Ariane et Solal. Roman flamboyant, inoubliable dans lequel Albert Cohen décrit mieux que personne la naissance et la désagrégation de la passion. Un roman éblouissant et terrifiant. Comme les sentiments qu’il dépeint, qu’il dissèque. Un roman, une expérience même, qu’on adore ou déteste mais qui ne laisse sûrement pas indifférent.

« Belle du Seigneur » a ainsi reçu en 1968 le Grand Prix de l'Académie française. Traduit dans 13 langues, il s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires.

Pour le réalisateur, Glenio Bonder, ancien diplomate brésilien aux Etats-Unis, (qui avait déjà réalisé un portrait d’Albert Cohen) « Belle du Seigneur » était plus qu’un film : le projet d’une vie. Comment ne pas le comprendre tant l’adaptation de ce sublime roman, véritable vertige littéraire, est un défi magnifique pour un réalisateur ?

C’est au milieu des années 1980, alors qu'il est diplomate pour le gouvernement brésilien qu’il commence ainsi à se passionner pour le sujet. Après avoir réalisé des courts métrages, des documentaires et des publicités pour de grandes marques, Glenio Bonder écrit alors un scénario de 120 pages, mais il devra attendre jusqu'en 2010 pour débuter le tournage. Il décèdera avant de voir la version finale de ce film auquel il aura consacré 25 ans de sa vie.

En 1935/1936, à Genève, le séduisant Solal (Jonathan Rhys Meyers), qui travaille à la SDN (Société des Nations), tente de séduire Ariane Deume (Natalia Vodianova), aristocrate protestante et épouse de son subalterne Adrien, qui l’éblouit lors d’une soirée. Solal s'introduit ainsi chez Ariane et, dissimulé, il lui déclare sa passion. Il jure alors de la séduire, comme il séduit toutes les autres femmes. Le même jour, il accorde à Adrien Deume la promotion que celui-ci espérait. Ce dernier ne rêve en effet que d'ascension sociale dans le monde de la diplomatie de la Société des Nations. Adrien invite alors Solal à dîner, avec la fierté aveugle que vous pouvez imaginer. Mais Solal ne vient pas…

Passé le plaisir de retrouver, l’espace d’un instant, ces personnages qui m’intriguent et me fascinent tant (il faut avouer que Jonathan Rhys Meyers, physiquement du moins, correspond à l’image que je pouvais me faire de Solal), malgré la musique de Gabriel Yared, malgré la présence à l’écriture de Vincenzo Cerami, scénariste reconnu qui a notamment coécrit « La vie est belle » avec et de Roberto Benigni, cette adaptation s’est révélée être une terrible déception. Mais comment pouvait-il en être autrement ? Comment retranscrire à l’écran la complexité des personnages et plus encore de cette écriture unique, fascinante, qui vous happe comme la relation entre Solal et Ariane qui les entraînent irrésistiblement vers cette issue tragique, comme une tentation hypnotique et dangereuse ? Comment retranscrire l’avidité de la passion entre les deux amants, et entre ce livre d’une beauté redoutable et le lecteur ?

Les personnages d’Albert Choen si complexes, successivement détestables et compréhensibles, ne sont ici que mièvres, capricieux, totalitaires, sans nuances. Nulle trace ici de cette écriture éblouissante, à la fois ardue et limpide, d’Albert Cohen, avec ses digressions, ses apartés, avec ses phrases interminables et étourdissantes, sans ponctuation, terriblement belles et clairvoyantes, aussi lyriques que parfois réalistes, et qui vous font chavirer d’admiration. Comment retranscrire les voix des personnages qui se croisent, s’entrechoquent ? Comment retranscrire cette exaltation de la passion et cette écriture elle-même exaltée à laquelle Albert Cohen semble vouer un amour aussi fou que celui d’Ariane et Solal ?

Là où le film a également échoué c’est dans la transcription du pathétique, dans la satire de l'administration et du monde de la diplomatie (que le réalisateur connait pourtant bien !). Tous les sarcasmes, les nuances, l’ironie, le soin du détail d’Albert Cohen sont ici absents. Quel don de l’observation, quelle acuité chez Albert Cohen pourtant dans la transcription de l'autosatisfaction, la paresse, la médiocrité d’Adrien Deume et de l’administration, dans la description de la vacuité de son travail. Et quelles universalité et intemporalité !

L’épaisseur du roman rend les ellipses inéluctables mais elles ne sont pas toujours judicieuses ici avec notamment l’absence des « Valeureux », cousins orientaux de Solal, qui le retrouvent à Genève, essentiels à la compréhension de la personnalité de Solal, avec aussi la disparition subite d’Adrien de l’histoire ou encore l’absence de l’évocation de la rencontre entre Adrien et Ariane, et même de la tentative de suicide de cette dernière. Le spectateur qui n’a pas lu le roman comprendra aussi difficilement le titre, Ariane étant « Belle du Seigneur », de son « Seigneur », « religieuse de l'amour » , l’amour devenant un art, un mythe même. Ceux qui n’ont pas lu le roman auront aussi sans doute du mal à saisir pourquoi Solal a été chassé de la SDN et a perdu sa nationalité. Nous passerons sur les présences de… Jack Lang et Georges Kiejman. Signalons que le rôle de Mariette (la servante d’Ariane) est (plutôt bien) interprétée par Marianne Faithfull.

Ariane et Solal, par ailleurs, n’apparaissent jamais dans toute leur complexité, Solal qui est certes irrésistiblement beau mais, aussi, derrière le cynisme, un personnage épris d’absolu tout en se conduisant comme un Don Juan ou un Valmont manipulateur (pléonasme) - Jonathan Rhys Meyers a d'ailleurs déjà interprèté le plus machiavélique des manipulateurs, dans le chef d'oeuvre de Woody Allen, "Match point"-, bref un personnage magnifiquement ambivalent. D’ailleurs, ce personnage me semble à chaque page et même à chaque relecture du roman différent, tour à tour admirable ou haïssable, sublime ou pitoyable, parfois tout cela à la fois.

Et alors que dans le roman chaque mot est essentiel (monologues sans ponctuation, sans paragraphes qui obligent –obligent n’est d’ailleurs pas le bon terme tant chaque mot se savoure dans l’attente insatiable du suivant- à une attention constante pour ne pas laisser échapper un détail qui éclairerait différemment les personnages), ici tout est réduit à l’anecdotique, à une succession de scènes clefs qui, sans la richesse et la précision de l’écriture ciselée d’Albert Cohen, n’ont plus aucune saveur. La scène de la rencontre du Ritz, d’une beauté si troublante, ardente, dans le roman (et que je ne peux m’empêcher de reprendre ci-dessous pour vous faire découvrir, si vous ne la connaissez pas encore, l'envoûtante musique des mots de Cohen) est ici absurde, accessoire, dénuée d’émotions :

« En ce soir du Ritz, soir de destin, elle m'est apparue, noble parmi les ignobles apparue, redoutable de beauté, elle et moi et nul autre en la cohue des réussisseurs et des avides d'importances, mes pareils d'autrefois, nous deux seuls exilés, elle seule comme moi, et comme moi triste et méprisante et ne parlant à personne, seule amie d'elle-même, et au premier battement de ses paupières je l'ai connue. C'était elle, l'inattendue et l'attendue, aussitôt élue en ce soir de destin, élue au premier battement de ses longs cils recourbés. Elle, c'est vous.[...] Les autres mettent des semaines et des mois pour arriver à aimer, et à aimer peu, et il leur faut des entretiens et des goûts communs et des cristallisations. Moi, ce fut le temps d'un battement de paupières. Dites-moi fou, mais croyez-moi. Un battement de ses paupières, et elle me regarda sans me voir, et ce fut la gloire et le printemps et le soleil et la mer tiède et sa transparence près du rivage et ma jeunesse revenue, et le monde était né, et je sus que personne avant elle... ».

Peut-on blâmer Glenio Bonder d’avoir échoué dans cette impossible entreprise, d’avoir fait de ce roman violemment beau, de passions exaltées et exaltantes, et qui déchaîne les passions, un film tiède et lisse, qui nous laisse indifférents ? « Belle du Seigneur » n’est-il pas le roman qui prouve que tout livre n’est pas adaptable ? Pouvait-on retranscrire, traduire en images, sans les trahir, l’ambivalence des personnages, le mélange d’ironie et de tragédie, de beauté et de pathétisme, le vertige procuré par l’écriture qui happe et étourdit comme l’amour qui unit puis désunit Ariane et Solal ?

Vous l’aurez compris : je vous recommande plus que vivement de (re)lire « Belle du Seigneur ». Je vous le promets, ce roman vous hypnotisera, happera, bouleversera, étourdira et, malgré son pessimisme, en le refermant, vous n’aurez qu'une envie, le relire avec avidité, redécouvrir les personnages, retrouver des indices qui vous feront les envisager différemment, les retrouver pour presque éprouver (grâce à la magie de l’écriture magistrale de Cohen) l’espace d’un instant ce qu’ils éprouvent, les plaindre, les détester, les envier, ne pas toujours les comprendre : revivre cette expérience d’une troublante, tragique, violente et singulière beauté. Quant au film, il pourrait être un cas d’école sur une adaptation impossible…et nous ne saurons jamais si Glenio Bonder aurait été satisfait de cet ultime montage beaucoup trop elliptique et de ce film auquel il aura eu la (compréhensible) folie de consacrer 25 ans de sa vie.

Oui, je sais, je sais, à chaque fois je dis qu'on ne m'y reprendra plus, que je ne participerai plus à ce type de concours n'étant jamais très douée pour mobiliser les troupes...mais comme cette fois, un simple vote peut vous permettre de remporter un ipad, je me suis dit que cela valait la peine de vous en parler donc si cela vous tente...

Cliquez sur l'image ci-dessous pour vous rendre sur la page du concours puis cliquez sur "Voter pour Sandra Mézière et tenter de remporter un ipad Mini" et n'hésitez pas à relayer...

Si vous avez l'âme joueuse, je vous rappelle également que je vous fais gagner une liseuse avec mon roman "Les Orgueilleux". Cliquez ici pour connaître le règlement du concours.

Enfin, vous pouvez gagner une nuit et un dîner dans un hôtel 5 étoiles grâce à un autre concours que j'organise, ici.

Avant de voir, ce soir, en avant-première, l’adaptation du roman « L’homme qui voulait vivre sa vie » par Eric Lartigau avec Romain Duris dans le rôle principal, quelques mots sur le roman de Douglas Kennedy. Il est vrai que la rubrique littéraire de ce blog a été quelque peu délaissée après une profusion de critiques l’an passé, à l’occasion de ma participation au jury des lectrices ayant la lourde tâche, et non moins agréable, de décerner le prix littéraire du magazine Elle. Il est vrai aussi que si je lis beaucoup, je (re)lis beaucoup plus de classiques que de littérature contemporaine, peut-être est-ce aussi ce qui explique (en partie) mon opinion sur le livre en question.

Le « pitch » d’abord (j’emploie ce terme à dessein car il s’agit pour moi beaucoup plus d’un pitch scénaristique que d’un résumé de roman) tel que publié en quatrième de couverture : « Ben Bradford a réussi. La trentaine, avocat compétent, un beau poste dans l'un des plus grands cabinets de Wall Street, un salaire à l'avenant, une femme et deux fils tout droit sortis d'un catalogue Gap. Sauf que cette vie, Ben la déteste. Il a toujours rêvé d'être photographe. Quand il soupçonne que la froideur de son épouse est moins liée à la dépression postnatale qu'à une aventure extraconjugale, ses doutes reviennent en force, et avec eux la douloureuse impression de s'être fourvoyé. Ses soupçons confirmés, un coup de folie meurtrier fait basculer son existence, l'amenant à endosser une nouvelle identité... »

Ce qui m’avait marquée dans le cadre de ma participation au jury précité, c’était à quel point un grand nombre de romans (dans le fond comme dans la forme) étaient calqués sur les blockbusters cinématographiques américains (à moins qu’il ne s’agisse d’un pléonasme, alors disons sur les blockbusters), et « L’homme qui voulait vivre sa vie » me semble être la quintessence de ce style de roman. Ainsi, le style est simple, pour ne pas dire enfantin (on ne sait jamais, le lecteur pourrait se heurter à un mot inconnu et donc devoir ralentir sa lecture qui, ici, ne doit pas se déguster mais être ingurgitée). Le lecteur devient un consommateur vorace et insatiable, un comble pour un livre qui feint de dénoncer la consommation frénétique.

Certes un chef d’œuvre de la littérature peut aussi se dévorer, mais les mots n’y sont pas de simples outils destinés à faire uniquement avancer l’histoire. Ils ont leur existence propre et le plaisir du lecteur provient alors autant de leur alliance ou mésalliance que de l’histoire. Oui, je sais, sans doute suis-je anachronique. Quelle idée d’exiger d’un livre qu’il soit bien écrit. Revenons au blockbuster : une situation inextricable et donc souvent hors du commun (souvent vécue par un homme ordinaire), un style qui vise avant tout l’efficacité, des scénaristes qui ne s’embarrassent pas de psychologie, un sujet faussement subversif (personnage amoral voire immoral mais qui finit toujours pas se racheter et critique faussement ravageuse, ici de la réussite à l’Américaine) et une fin ouverte histoire de pouvoir écrire/réaliser une suite. Le but est l’efficacité avant tout. A n’en pas douter si, pour moi, le livre n’est pas une œuvre littéraire le film a de grandes chances d’être réussi (ce que me confirme d’ailleurs la bande-annonce).

Une fois passée cette désagréable impression, stylistiquement parlant, de lire le journal plutôt qu’un roman, je me suis donc laissé entraîner, tournant les pages avec avidité (efficace, vous dis-je), impatiente de savoir ce qui arrivait à ce Ben Bradford et de voir donc, selon Douglas Kennedy, en quoi consistait « vivre sa vie ». Sans doute le but du pitch est-il de susciter l’identification d’un maximum de lecteurs partant du principe qu’un grand nombre souhaite changer de vie, le pitch le plus accrocheur pouvant se résumer ainsi « Que seriez-vous prêt à faire pour tour recommencer à zéro et changer de vie ?» et qui selon moi serait plutôt « A quel point pourriez-vous être lâche et égoïste si vous n’aviez d’autre choix que de changer de vie ?» (mais c’est tout de suite moins accrocheur, j'en conviens). Seulement, je ne sais pas combien sont capables de tuer, découper le cadavre, inventer une histoire abracadabrantesque pour s’enfuir, abandonner femme et enfants (avec un peu de scrupule tout de même, il ne faudrait pas non plus choquer le lecteur/consommateur). Certes, je n’ai aucune envie de changer de vie mais si tel avait été le cas, je ne me serais sans doute pas plus identifiée à Ben Bradford et n’aurais pas été plus compréhensive.

Là est pour moi le second problème : non seulement c’est totalement invraisemblable (sans parler de sa rencontre avec une journaliste qui lui écrit je t’aime au bout de quelques heures, sur des accidents vraiment opportuns et totalement improbables, et sur le fait que pour quelqu’un qui a mis autant d’énergie à disparaître il en met aussi beaucoup à se retrouver dans des situations susceptibles de le faire reconnaître ), c’est que je n’ai éprouvé aucune sympathie ni empathie pour ce personnage égoïste et lâche.

Je suis donc d’autant plus curieuse de découvrir l’adaptation cinématographique dont je ne manquerai pas de vous parler dès demain et en attendant n’hésitez pas à me donner votre avis sur le roman, étant assez étonnée par le concert de louanges dont il fait l’objet.

Avant-dernier des 7 livres que je dois lire ce mois-ci pour le jury du prix des lectrices de Elle 2010 : « Le sens de la famille » de A.M Homes.

Avant-dernier des 7 livres que je dois lire ce mois-ci pour le jury du prix des lectrices de Elle 2010 : « Le sens de la famille » de A.M Homes.

Dans ce récit autobiographique, la romancière new yorkaise A.M Homes ( issue d'une liaison entre Elle Ballmann, une jeune femme de 22 ans et de son employeur Norman Hecht, un homme marié plus âgé quelle et déjà père de famille, adoptée par un couple d'universitaires après le décès de leur fils) raconte comment, à l'âge de 31 ans, elle a vu ses parents biologiques surgir dans son existence, l'un après l'autre, et alors qu'elle était en train de connaître ses premiers succès littéraires.

Avec ce roman dans lequel elle évoque de manière factuelle les évènements, A.M nous plonge dans sa quête et son voyage identitaires... Une mise à nu nécessaire mais périlleuse, brutale, parfois même glaciale. Mais comment ne pas être perturbée par un si violent surgissement du passé?

Elle se retrouve en effet avec 4 parents avec ce que cela engendre de tiraillements, questionnements, souvent d'ailleurs sans réponses. A.M Homes nous plonge ainsi dans son conflit intérieur, menant l'enquête pour éclaircir les nombreuses zones d'ombre du passé, avec une rage obsessionnelle, celle de connaître ses racines, le sens de son existence.

Ses mots sont parfois cassants, ses phrases sont souvent percutantes, aussi fracassantes qu'habiles, ses blessures prenant souvent le masque de l'ironie ou même du cynisme.

« Le sens de la famille » est avant tout un poignant cri de douleur, une quête d'amour, de sens. A.M Homes essaie de mettre des mots sur ses maux, parfois avec la violence qui leur sied. Ainsi elle s'estime « là pour panser les plaies, pour remplacer un enfant mort ». Ses parents adoptifs ne sont ainsi pas non plus épargnés, et elle se retrouve écartelée entre ces derniers et sa mère biologique qui la harcèle, étouffante, souvent pathétique de même que son père adoptif, un être lâche lui aussi souvent d'une pathétique maladresse.

Mais « le sens de la famille » est aussi un hommage au pouvoir rédempteur de l'écriture, le moyen d'expression d'un viscéral cri de douleur. Le titre du livre précédent de A.M Homes prend alors tout son sens « Ce livre va vous sauver la vie ». Un voyage éprouvant et courageux dans une identité, finalement nécessaire pour son auteur et peut-être d'autres qui ont vécu cette même souffrance, cette même quête éperdue de sens à laquelle elle donne une douloureuse noblesse.

Après « Paris-Brest » de Tanguy Viel (sélectionné dans la catégorie roman), c'est à la lecture du livre de la catégorie document que je me suis attelée (chaque sélection comprend un roman, un document, un policier) : « L'homme qui m'aimait tout bas » d'Eric Fottorino.

Après « Paris-Brest » de Tanguy Viel (sélectionné dans la catégorie roman), c'est à la lecture du livre de la catégorie document que je me suis attelée (chaque sélection comprend un roman, un document, un policier) : « L'homme qui m'aimait tout bas » d'Eric Fottorino.

Le livre commence par ces mots : « Le 11 mars 2008 en fin de journée, dans un quartier nord de La Rochelle, mon père s'est tué d'un coup de carabine ». Une mort violente, brutale...même si cela frôle le pléonasme. Une mort en tout cas incompréhensible. L'occasion et la nécessité pour l'écrivain de revenir sur ses liens avec ce père qu'il aimait tant et qui « l'aimait tout bas », qui « préféra toujours le silence aux paroles », à ce père dont il s'est inspiré pour tant de ses personnages. Ecrire pour continuer à vivre. Malgré l'incompréhension. Atténuer la douleur incommensurable, perpétuelle, insoluble, la colère, la culpabilité si éprouvante. Une manière de ne pas le faire disparaître. Ce père adoptif qui lui donnera une identité en l'adoptant, à 9 ans.

Eric Fottorino, directeur du Monde et auteur depuis 1991, dresse ici le beau portrait d'un homme courageux, généreux, discret, secret même, charismatique, libre avant tout, et de son existence entre Nice et Tunis, des liens pudiques qu'ils ont tissés au fil des années, de leur passion commune pour le cyclisme, de leurs silences respectueux et empreints de tendresse. Le portrait du personnage qu'il était, qu'il devient à part entière, le rendant immortel par la magie, la douceur, le pouvoir des mots. Le faisant revivre ainsi un peu le temps de raviver les souvenirs. Le temps de s'adresser à lui parfois directement sans doute emporté par les mots et la colère de se heurter à un mur de silence éternel et de douleur insondable.

Une manière d'exprimer la colère contre cet insoluble silence et mystère, de partager, soulager un peu, cette mort, ce vide qu'un lieu, un geste, un nom rappellent quotidiennement, impitoyablement. En exergue la phrase de Montherlant évoque le poids de cette douleur « Ce sont les mots qu'ils n'ont pas dits qui font les morts si lourds dans leur cercueil ».

Il a sans doute fallu beaucoup de douleur et de courage pour évoquer avec tant de sincérité et de pudeur un lien si personnel. Si personnel, intime, mais aussi si universel grâce au talent de son auteur qui, jamais, ne tombe dans le pathos et nous livre ici un témoignage d'amour, de douleur nostalgique et poignant en lequel quiconque a éprouvé la profondeur et la violence du chagrin vainement révolté face au deuil se reconnaîtra forcément, touché en plein coeur.