A peine revenue du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2012 (au sujet duquel vous pouvez retrouver de nombreux articles sur mon blog « In the mood for Deauville » en attendant le bilan complet, demain) et pas encore tout à fait à la réalité, me voilà repartie pour une immersion cinématographique grâce au jury du Grand Prix Cinéma de Elle 2012 dont je faisais partie ce week end, au Mk2 Bibliothèque, après avoir fait partie du jury littéraire du magazine il y a quelques années. Encore un jury de cinéma, me direz-vous (le 15ème, il me semble), mais la soif insatiable des découverte cinématographiques, le plaisir de vivre au rythme de projections et discussions enflammées sur celles-ci avec des inconnus, grâce à ce langage universel créant des liens immédiats, demeurent intacts, 14 ans après avoir intégré un jury de festival pour la première fois. Sept films dont la sortie en salles est prévue entre le 24 octobre et le 26 décembre 2012 ont été sélectionnés pour ce prix. La remise du prix aura lieu le 22 octobre au Grand Palais, à Paris. C’est là seulement que nous connaîtrons l’issue des votes (il y a trois jurys dans trois villes différentes, Paris, Lyon et Lille).

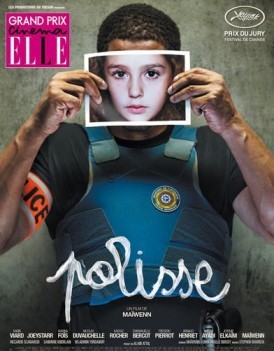

L'an passé, c'est "Polisse" de Maïwenn (dont vous pouvez retrouver ma critique, ici) qui avait remporté le prix.

Au programme de cette -belle- sélection 2012 : des films très divers parmi lesquels deux comédies (« Nous york » de Géraldine Nakache et Hervé Mimran, « Populaire » de Régis Roinsard), des films sélectionnés, voire primés, à Cannes (« Au-delà des collines » de Cristian Mungiu – double prix d’interprétation féminine et prix du scénario-, « La Chasse » de Thomas Vinterberg –prix d’interprétation masculine-, « Les Bêtes du Sud Sauvage » de Benh Zeitlin – caméra d’or de Cannes 2012, grand prix et prix de la révélation du Festival du Cinéma Américain de Deauville-, « Trois mondes » de Catherine Corsini), un film danois historique et de passion amoureuse en costumes (« A royal affair » de Nikolaj Arcel).

Les critiques issues des débats furent souvent élogieuses, parfois particulièrement cruelles, et heureusement pour certains cinéastes qu’ils ne purent les entendre. Après avoir débattu, nous avons attribué des notes à chacun des films. Une fois de plus, tenant à ne jamais attribuer de notes à des films sur mes blogs (tout comme un film pour moi ne PEUT être nul, il ne peut se réduire à une note et si cette note signifiait quelque chose pour établir un classement, elle ne signifierait plus rien ici), je ne vous livrerai pas les miennes ici mais simplement mon classement, le film y figurant en premier étant celui que je souhaite voir gagner ; pour savoir si mon souhait sera exaucé il faudra attendre le 22 octobre…

Vous trouverez ci-dessous un simple avis sur chaque film et prochainement je vous livrerai des critiques plus détaillées de chacun d’entre eux.

- « Les Bêtes du Sud sauvage » de Benh Zeitlin

L’ayant vu au Festival du Cinéma Américain de Deauville il y a 10 jours, je tenais à le revoir avant d’attribuer une note et je ne m’attendais pas à être ainsi, à nouveau, emportée par une émotion joliment dévastatrice. « Quand le cinéma est beau comme le vôtre, quand les films sont beaux comme le vôtre, cela rassemble », avait déclaré la présidente du jury Sandrine Bonnaire lors de la cérémonie du palmarès du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2012 lors de laquelle le film avait été couronné du Grand Prix et du prix de la révélation Cartier.

Ci-dessus, Benh Zeitlin, lors de la cérémonie du palmarès de Deauville (photo inthemoodfordeauville.com )

A Cannes, déjà, où je l'avais manqué et où le film a notamment été couronné de la caméra d’or, c’était une incessante litanie « il faut voir Les Bêtes du Sud sauvage ». Alors, ce film méritait-il autant de louanges et autant de prix ?

« Les Bêtes du Sud sauvage » est le premier long-métrage de Benh Zeitlin adapté de « Juicy and Delicious», une pièce écrite par Lucy Alibar, une amie de Benh Zeitlin qui a coécrit le scénario avec lui. Il se déroule dans le Sud de la Louisiane, dans le bayou, «le « bathtub », une terre sauvage et âpre où vit Hushpuppy (Quvenzhané Wallis), une petite fille de 6 ans et son père Wink (Dwight Henry). Soudain cette nature rebelle s’emballe, les glaciers fondent, des aurochs apparaissent, le monde s’effondre pour Hushpuppy (la nature qui l’environne mais aussi le sien, son monde, puisque la santé de son père décline) ; elle va alors partir à la recherche de sa mère.

Ne vous fiez pas à mon synopsis réducteur car ce film possède tout ce qu’un synopsis ou une critique ne pourront jamais refléter. Il en va ainsi de certains films, rares, comme de certaines personnes qui possèdent ce charme indescriptible, cette grâce ineffable, ce supplément d’âme que rien ni personne ne pourront décrire ni construire car, justement, il n’est pas le fruit d’un calcul mais une sorte de magie qui surgit presque par miracle (et sans doute grâce à la bienveillance et la sensibilité du regard du cinéaste) comme celle qui peuple les rêves de Hushpuppy.

Dès les premières secondes, malgré la rudesse de la vie qu’il décrit, malgré l’âpreté de cette terre et celle du père de Hushpuppy, ce film vous séduit et vous emporte pour ne plus vous lâcher. C’est à travers les yeux innocents et l’imagination débordante de Hushpuppy que nous sommes embarqués dans cette histoire guidés par sa voix qui nous berce comme un poème envoûtant.

La vie grouille, palpite, dans chaque seconde du film, dans cet endroit où elle est (et parce qu'elle est) si fragile, son cœur bat et résonne comme celui de ces animaux qu’écoute Hushpuppy pour, finalement, faire chavirer le vôtre. Un monde qu'il donne envie de préserver avant que les marées noires ne le ravagent et que la magie n'en disparaisse à jamais.

Son monde est condamné mais Hushpuppy (incroyable présence et maturité de la jeune Quvenzhané Wallis) , avec son regard attendrissant, opiniâtre et frondeur résiste, lutte, et s’invente un univers magique où le feu s’allume au passage d’une belle femme, où elle résiste aux aurochs du haut de ses 6 ans. Benh Zeitlin filme à hauteur d'enfant et du regard d'Hushpuppy imprégnant tout le film de son riche imaginaire.

Film inclassable : autant une histoire d’amour ( d’un réalisateur pour une terre sauvage et noble qui se confond avec la mer dans un tumulte tourmenté que pour ses habitants, fiers et courageux viscéralement attachés à leur terre mais aussi d’une fille pour son père et réciproquement dont les relations sont faites de dureté attendrissante), fantastique ou fantasmagorique que conte philosophique et initiatique, « Les bêtes du sud sauvage » est aussi un poème onirique qui mêle majestueusement tendresse et rudesse (des êtres, de la terre), réalité et imaginaire, violence (des éléments) et douceur (d’une voix), dureté et flamboyance (comme lors de ce défilé d'une gaieté triste pour célébrer la mort). Voilà, ce film est beau et contrasté comme un oxymore.

Un film d'une beauté indescriptible, celle des êtres libres, des êtres qui résistent, des êtres qui rêvent, envers et contre tout, tous et cela s’applique aussi bien au film qu’à celui qui l’a réalisé avec un petit budget et des acteurs non professionnels sans parler des conditions de tournage puisque l’explosion de la plateforme Deepwater Horizon de BP s’est produite le premier jour du tournage le 20 avril 2010.

Un film universel, audacieux et dense, un hymne à la vie et l’espoir, au doux refuge de l'imaginaire aussi quand la réalité devient trop violente, un film d’une beauté âpre et flamboyante qui vous emmènera loin et vous accompagnera longtemps comme cette voix (texte de la voix off dit par Hushpuppy magnifiquement écrit), ce regard et cette musique qui reflètent ce mélange de force et de magie, de grâce et de détermination ( une musique dont Benh Zeitlin est le coauteur, elle fut même utilisée pour la campagne d’Obama) et, à l'image de son affiche, un feu d'artifices d'émotions. Un film rare qui méritait indéniablement son avalanche de récompenses. Je vous en reparlerai plus longuement au moment de sa sortie.

Sortie en salles : le 12 décembre 2012

Sortie en salles : le 12 décembre 2012

2.« Au-delà des collines » de Cristian Mungiu

Si je devais mettre de côté toute émotion, et ne juger que d’un point de vue purement cinématographique, ce film dominerait à mon avis la sélection tant j’ai été époustouflée par la perfection atteinte par celui-ci qui possède en commun avec le précédent de confronter deux univers (le monde du bayou et le reste du monde pour le film précédent, le couvent et le reste du monde, ce monde au-delà des collines, si proche et lointain, et sa modernité, certes relative, ici).

« Alina (Cristina Flutur) revient d’Allemagne pour y emmener Voichita (Cosmina Stratan), la seule personne qu’elle ait jamais aimée et qui l’ait jamais imée. Mais Voichita a rencontré Dieu et en amour, il est difficile d’avoir Dieu comme rival. »

Ce film s'inspire de deux livres de la journaliste Tatiana Niculescu qui traitaient de l'affaire dite de Tacanu, de 2005 : une jeune religieuse schizophrène avait été retrouvée morte après un exorcisme.

Je doute que ce film l’emporte tant les avis des jurées étaient divisés à propos de celui-ci, certaines l’ayant trouvé lent et ennuyeux alors, que, au contraire, je n’ai pas vu passer ses 2H30 tant chaque plan d’une beauté –souvent sombre-picturale, trouve sa justification ultérieure, tant chaque seconde du film apporte un élément comme une preuve accablante, tant cette lenteur aussi concilie la forme et le fond, reflétant ainsi le rythme de vie au ralenti de ce couvent chrétien orthodoxe mais aussi cette forme de lancinante indifférence qui se révèlera meurtrière.

La situation de l’intrigue dans ce couvent importe (presque) peu, le réalisateur ne condamne pas forcément plus la religion que tout autre groupe. Sa portée est beaucoup plus universelle et peut s’appliquer à n’importe quel groupe dans lequel l’indifférence peut tuer (une dictature comme celle qui exista en Roumanie), dans lequel le silence ou l’effet de groupe peuvent être meurtriers.

Le souci du détail, la véracité qui en émane lui procurent un intérêt presque documentaire et les longs plans séquences parfois fixes sont d’une justesse et parfois d’une cruauté (non à cause de ce qui se passe mais plutôt à cause de ce qui ne se passe pas) terrifiantes. Le film fait aussi preuve d’un symbolisme appuyé qui se justifie ici entièrement par le fait que la religion est justement affaire de symboles.

Une histoire de foi redoutablement universelle empreint de l’implacable douleur d’un meurtre commis par innocence. Un double prix d’interprétation à Cannes entièrement justifié tant les deux protagonistes semblent vivre et non jouer, que ce soit la retenue pour l’une, la fougue pour l’autre, avec des regards pareillement enflammés par une foi (en l’amour, en Dieu) différente pour chacune. Bouleversant. Cinq ans après la palme d’or, ce film coproduit par les Dardenne méritait aussi son prix du scénario pour sa justesse et tant chaque seconde du film semble être « utile » (j’oserais même le comparer à un film policier dans lequel les preuves s’accumulent) et justifier son terrible dénouement. Mon second coup de cœur de cette sélection.

Photo ci-dessus inthemoodforcannes.com, Cristian Mungiu et ses deux comédiennes lors de la conférence de presse de clôture du Festival de Cannes 2012

Sortie en salles : le 21 novembre 2012

3. « A royal affair » de Nikolaj Arcel

Là aussi, d’une certaine manière deux mondes s’affrontent et l’idée de faute causera la perte des protagonistes.

« A royal affair » est l'histoire vraie d'un homme ordinaire qui gagne le cœur d'une reine et démarre une révolution. Centré sur le triangle amoureux constitué par Christian VII (Mikkel Folsgaard), roi cyclothymique et débauché, l'idéaliste Struensee ( Mads Mikkelsen), médecin imprégné de la pensée des Lumières, et la jeune reine Caroline Mathilde (Alicia Vikander), Royal Affair relate l'épopée d'idéalistes audacieux qui, vingt ans avant la révolution française, risquèrent tout pour imposer des mesures en faveur du peuple. »

Il faut d’abord souligner qu’il s’agit là d’un première long-métrage, ce dont on ne se douterait pas à première vue tant l’écriture, la photographie, la direction d’acteurs et la réalisation sont maitrisées.

Ce film sous-titré « Une passion secrète qui changea à jamais l’avenir d’une nation » est passionnant et à plus d’un titre. Il débute comme un conte de fée, une jeune princesse anglaise va épouser le roi du Danemark et devenir reine mais la santé mentale fragile de son époux, sa vie de débauche et les complots de cour vont rapidement le transformer en intrigue politique, historique et amoureuse passionnante et nous plonger dans cet épisode historique bien connu des Danois et méconnu du reste du monde.

Le réalisateur a eu la bonne idée de traiter de manière contemporaine un fait historique, d’abord parce que Struensee était lui-même avant-gardiste et visionnaire en faisant appliquer les idées des philosophes des Lumières bien avant la Révolution française.

Le film est porté par une musique inspirée ( comme souvent lorsqu’elle est signée Gabriel Yared), une photographie qui passe rapidement des couleurs lumineuses d’une vie idéalisée à celles plus grisâtres des réalités de la cour, et l’interprétation remarquable du trio –Mikkel Boefolsgaard qui interprète le roi Cristian VIII a obtenu le prix d’interprétation au Festival de Berlin 2012 et il faut dire qu’il est bluffant dans le rôle de ce roi débauché, égocentrique, manipulable et finalement surtout fragile et plus touchant qu’il n’en a l’air- et face à lui, Mads Mikkelsen qui incarne à merveille le charisme et le mystère de cette figure illustre et Alicia Vikander parfaite dans le rôle de cette reine qui gagne peu à peu en autorité, force et détermination. Ce sont les relations de ce trio et l’évolution de ces personnages qui rendent ce film passionnant avec quelques scènes magistrales comme celle lors de laquelle l’un d’entre eux monte à l’échafaud. Un premier film passionnant, historique et moderne, romanesque et instructif, étonnamment maitrisé.

Sortie en salles : le 21 novembre 2012

4.« La chasse » de Thomas Vinterberg

Ce film a apparemment bouleversé grand nombre de jurées (et est donc le sérieux prétendant au prix Elle face aux « Bêtes du sud sauvage »). Il repose avant tout sur l’incroyable prestation de Mads Mikkelsen (oui, celui-là même qui joue Struensee dans « A royal affair ») couronnée du prix d’interprétation au dernier Festival de Cannes. Le film tourne en effet entièrement autour de son personnage principal avec lequel nous sommes d’emblée en empathie, ce qui fait que certains autres personnages sont parfois moins nuancés (d’emblée persuadés de son innocence ou au contraire de sa culpabilité). Il est donc ici à nouveau question de l’idée de faute, de crime même, et d’homme broyé par le groupe.

" Après un divorce difficile, Lucas (Mads Mikkelsen), quarante ans, a trouvé une nouvelle petite amie, un nouveau travail et il s'applique à reconstruire sa relation avec Marcus, son fils adolescent. Mais quelque chose tourne mal. Presque rien. Une remarque en passant. Un mensonge fortuit. Et alors que la neige commence à tomber et que les lumières de Noël s'illuminent, le mensonge se répand comme un virus invisible. La stupeur et la méfiance se propagent et la petite communauté plonge dans l'hystérie collective, obligeant Lucas à se battre pour sauver sa vie et sa dignité. »

Le mensonge peut-il s’incarner dans l’innocence ? Quelle place donner à la parole de l’enfant, ici sacralisée ? Quatorze ans après le cruel et magistral « Festen » qui révélait le passé pédophile d’un père d’une rare abjection, Vinterberg traite d’un sujet similaire avec un film qui en est quasiment le contraire puisque, ici, à l’inverse, c’est l’innocent qui passe pour coupable.

Le sujet a déjà été traité maintes fois au cinéma et on songe évidemment au film de Cayatte « Les risques du métier ». Si celui-ci ne présente pas d’originalité particulière, il n’en est pas moins une démonstration implacable (comme le film de Mungiu) de la violence du groupe se transformant en meute, le chasseur qu’est aussi Lucas devenant l’homme traqué, l’homme à abattre.

Si la tension est présente du début à la fin, elle doit beaucoup et surtout à l’interprétation nuancée et magistrale de Mads Mikkelsen (prix d'interprétation du Festival de Cannes 2012), un homme qui reste digne bien que broyé par le mensonge et la rumeur.

Mads Mikkelsen lors de la conférence de presse de clôture du Festival de Cannes 2012 - Photo inthemoodforcannes.com

Sortie en salles : le 14 novembre 2012

5. « Trois mondes » de Catherine Corsini

A nouveau ce sont ici des mondes qui se confrontent, se rencontrent, c’est même le sujet du film. Trois mondes incarnés par Al, Juliette et Véra. Il est là encore question de faute, de pardon, de rédemption, et de la relativité du bien et du mal ( comme dans le film de Mungiu).

« Al (Raphaël Personnaz) est un jeune homme d’origine modeste à qui tout réussit : il se marie dans huit jours avec la fille de son patron et doit prendre la tête de l'entreprise de son futur beau-père. Une nuit, après une soirée arrosée à fêter dignement tous ces projets d’avenir, il renverse un inconnu. Poussé par ses deux amis d’enfance, il abandonne le blessé et s’enfuit. De son balcon, Juliette (Clotilde Hesme) a tout vu. Hantée par l’accident, elle va aider Véra (Arta Dobroshi), la femme du blessé, à retrouver l’homme qu’elle a vu fuir. »

Dans « Partir » déjà, Catherine Corsini confrontait des mondes qui n’auraient pas dû se rencontrer, c’est cette fois le sujet au centre de ce nouveau long-métrage. Dès les premières secondes, Catherine Corsini place son film sous le signe de l’urgence et de la tension et du côté de Al. Le film oscille entre un cinéma à la Claude Sautet (mon cinéaste de prédilection, donc un compliment ) avec les scènes sous la pluie de rigueur qui rapprochent les personnages et, selon ses propres dires, de thrillers celle-ci citant Hitchcock ou James Gray dont la principale qualité est justement de savoir mêler thriller et histoire d’amour.

Catherine Corsini ne choisit finalement ni l’une ni l’autre, ce qui laisse une impression d’inachevé (mais, après tout, à l’image de ces mondes qui n’achèveront pas la rencontre forcée et entamée). Le film n’en reste pas moins palpitant mais inégal dans les mondes qu’il relate : dommage que les personnages moldaves n’échappent pas aux clichés, elle semble ici avoir plus d’attachement pour le personnage de Al sur lequel commence et se termine le film, et tirer un constat pessimiste puisque chacun, finalement, restera dans son monde.

De cette confrontation l’un d’eux, bien que détruit, aura peut-être juste gagné en liberté. Là encore, le film est porté par ses interprètes principaux : Raphaël Personaz qui, par l’intensité de son jeu, et sa présence magnétique, me fait penser à Alain Delon ; Arta Dobroshi (inoubliable dans « Le silence de Lorna » des Dardenne) et Clothilde Hesme, écartelé entre deux mondes mais, comme toujours, très juste.

Un film que je vous recommande malgré ses criantes invraisemblances scénaristiques (Al se rend à l’hôpital auprès de celui qu’il a renversé risquant d’être démasqué; Juliette a une liaison brève avec Al qui tombe dans ses bras, sans doute réunis par la violence de ce qu’ils ont vécu, mais elle est quand même enceinte et lui sur le point de se marier; Juliette qui ne travaille pourtant pas pour les services secrets retrouve Al miraculeusement en en disposant que du numéro de sa plaque d’immatriculation)

Je serai plus brève sur les deux films suivants.

6. « Populaire » de Régis Roinsard

« Printemps 1958. Rose Pamphyle (Déborah François), 21 ans, vit avec son père, veuf bourru qui tient le bazar d’un petit village normand. Elle doit épouser le fils du garagiste et est promise au destin d’une femme au foyer docile et appliquée. Mais Rose ne veut pas de cette vie. Elle part pour Lisieux où Louis Echard (Romain Duris), 36 ans, patron charismatique d’un cabinet d’assurance, cherche une secrétaire. L’entretien d’embauche est un fiasco. Mais Rose a un don : elle tape à la machine à écrire à une vitesse vertigineuse. La jeune femme réveille malgré elle le sportif ambitieux qui sommeille en Louis… Si elle veut le poste, elle devra participer à des concours de vitesse dactylographique. Qu’importent les sacrifices qu’elle devra faire pour arriver au sommet, il s’improvise entraîneur et décrète qu’il fera d’elle la fille la plus rapide du pays, voire du monde ! Et l’amour du sport ne fait pas forcément bon ménage avec l’amour tout court… »

De ce film au sujet improbable se dégage un charme joliment suranné qui doit beaucoup à la mise en scène très imprégné du cinéma des années 1950 et à ses brillantes références (clins d’œil à « Vertigo », influence de Demy etc) ainsi qu’ aux prestations de Déborah François et Romain Duris qui manient le second degré avec une dextérité admirable et qui sont d’une justesse irrésistible du début à la fin servis par de belles répliques et desservis par un scénario qui tourne en rond et incroyablement prévisible (c’est le concept même de la comédie romantique, me direz-vous, mais certaines tout de même savent nous réserver quelques surprises) et d’une naïveté, à la fois confondante et rafraîchissante.

Le film repose sur leurs épaules car, pour le reste, j’avoue être restée à distance. Pour moi, un film doit reposer sur un besoin viscéral de raconter une histoire, de traiter d’un sujet… sans doute est-ici seulement l’envie de divertir (même si en filigrane, il est question de l’émancipation des femmes en cette fin des années 1950), ce n’est sans doute pas si mal mais pour moi pas suffisant.

Je vous le recommanderais donc pour deux seules raisons, l’incroyable numéro d’acteurs de Romain Duris et Déborah François…et pour les nostalgiques des années 50, les décors étant particulièrement soignés et remarquables. Une parenthèse légère (dans tous les sens du terme) et néanmoins rafraîchissante. Pourquoi pas…

Sortie : le 28 novembre 2012

7. « Nous York » de Géraldine Nakache et Hervé Mimran

Venons-en maintenant à l’unique véritable déception de cette sélection. J’en attendais peut-être trop de ce « Nous York » après avoir été si agréablement surprise par « Tout ce qui brille », film joyeux, rafraîchissant, pétillant, lumineux, d'une tendre drôlerie et justesse, intelligemment écrit et interprété. Si « Nous York » n’est pas une suite, il surfe indéniablement sur le succès du premier reprenant des personnages identiques.

« Michaël (Manu Payet), Nabil ( Nader Boussandel) et Sylvain (Baptiste Lecaplain), trois trentenaires de Nanterre, débarquent à New-York par surprise à l'occasion de l’anniversaire de Samia (Leïla Bekhti), leur amie d'enfance. C'est Gabrielle (Géraldine Nakache), elle aussi une amie de toujours qui a tout organisé. Les deux copines ont quitté leur cité depuis deux ans pour tenter leurs chances aux États-Unis. Samia est l'assistante personnelle d'une célèbre comédienne avec qui elle partage un sublime appartement. Gabrielle, quant à elle, travaille dans une maison de retraite où elle a lié une relation tendre avec Mme Hazan, une française placée ici par ses enfants.Transposés à New-York, les liens étroits tissés depuis toujours prennent un relief particulier, au rythme des péripéties de leur séjour, du quotidien new-yorkais des deux amies et de la découverte de la ville culte... ».

Certes, la petite bande semble s’entendre à merveille et s’amuser à jouer, à découvrir New York mais en oublier un peu trop le « eux », le spectateur au seul profit du Nous. Certes le film contient de nombreux beaux plans (je dois même avouer que les comédies sont rarement aussi bien filmées) et que le regard émerveillé de Français débarquant aux Etats-Unis imprègne l’image et donne à New York des couleurs chatoyantes et parfois nouvelles.

Pour le reste… j’ai eu l’impression d’un immense gâchis, que le talent d’écriture des deux auteurs s’est perdu dans une admiration béate pour New York, totalement hypnotisés et paralysés par cette beauté de d'acier tant de fois filmée, aussi par l’envie de filmer la ville en long, en large et en travers et de filmer leur bande d’amis en oubliant totalement le scénario et réduisant le film à une suite de saynètes sans réelle consistance entre situations convenues, prévisibles et parfois plans interminables et inutiles. Les personnages censés être trentenaires sont particulièrement enfantins (peut-être le reflet d’une génération qui essaie de prolonger l’enfance mais en tout cas contrairement à « Tout ce qui brille », je ne m’y suis pas reconnue).

Je suis néanmoins moins sévère que les autres jurées (vous pouvez me croire), beaucoup ayant attribué la note de 0 au film et ayant considéré qu’il n’y avait que le « générique à sauver ».

CONCLUSION

7 films et un voyage dans autant d’univers passionnants malgré des thématiques communes (l’individu broyé par le groupe, la faute et le pardon, des mondes qui se confrontent et qui n’auraient jamais dû se rencontrer, la relativité du Bien et du Mal, l'innocence de l'enfance).

Retrouvez bientôt ici mes critiques détaillées de chacun d’entre eux et rendez-vous le 22 octobre pour l’annonce du lauréat et la remise du prix (je peux d’ores et déjà vous dire qu’il ne s’agira pas de « Nous York », vous l’aurez compris.) Les discussions avec les autres jurées ont été un réel plaisir. Si certaines d'entre elles passent par ici, je les invite à laisser un petit commentaire et leurs avis sur les films sélectionnés.

Découvrez les 6 blogs inthemood: http://inthemoodlemag.com , http://inthemoodforfilmfestivals.com , http://www.inthemoodforcinema.com , http://www.inthemoodforcannes.com , http://www.inthemoodfordeauville.com , http://www.inthemoodforluxe.com et suivez-moi sur mes différents comptes twitter (le principal: @moodforcinema ).

Vincent (Patrick Bruel), la quarantaine, va être père pour la première fois. Cela s’annonce comme un dîner convivial comme un autre, celui organisé chez Élisabeth (Valérie Benguigui) et Pierre (Charles Berling), sa sœur et son beau-frère. Il y retrouve également Claude (Guillaume de Tonquedec, photo ci-dessus), un ami d’enfance.

Vincent (Patrick Bruel), la quarantaine, va être père pour la première fois. Cela s’annonce comme un dîner convivial comme un autre, celui organisé chez Élisabeth (Valérie Benguigui) et Pierre (Charles Berling), sa sœur et son beau-frère. Il y retrouve également Claude (Guillaume de Tonquedec, photo ci-dessus), un ami d’enfance.

Nous avons attribué le prix de la meilleure actrice à la jeune comédienne Lou de Laâge (photo ci-dessus) pour le film « Nino, une adolescence imaginaire de Nino Ferrer » de Thomas Bardinet, ce dont je me réjouis d’autant plus qu’elle irradiait déjà dans le très beau premier

Nous avons attribué le prix de la meilleure actrice à la jeune comédienne Lou de Laâge (photo ci-dessus) pour le film « Nino, une adolescence imaginaire de Nino Ferrer » de Thomas Bardinet, ce dont je me réjouis d’autant plus qu’elle irradiait déjà dans le très beau premier

Pour le prix du meilleur acteur, il nous a été impossible de départager Mehdi Dehbi et Jules Sitruk (photo ci-dessus) dans « Le Fils de l’autre » de Lorraine Lévy. Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée israélienne pour effectuer son service militaire, Joseph (Jules Sitruk) découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents et qu’il a été échangé à la naissance avec Yacine (Mehid Dehbi), l’enfant d’une famille palestinienne de Cisjordanie. La vie de ces deux familles est brutalement bouleversée par cette révélation qui les oblige à reconsidérer leurs identités respectives, leurs valeurs et leurs convictions. Si, comme moi, vous avez vu « La folle histoire de Simon Eskenazy » (La suite de « L’homme est une femme comme les autres » de Jean-Jacques Zilberman), vous n’avez pas pu oublier Mehdi Dehbi qui y interprétait avec pudeur et nuance un jeune travesti alors que son rôle aurait pu facilement tomber dans la caricature et la vulgarité. Dans « Le fils de l’autre », il porte un message plein d’espoir, celui d’une réconciliation a priori impossible que sa personnalité faîte de deux identités réunit. Son jeu est d’une sensibilité, d’une justesse, d’un magnétisme tellement éclatants, au-delà du message, qu’il nous était impossible de ne pas le primer. Face à lui, Jules Sitruk (que vous avez découvert dans « Monsieur Batignole » il y a quelques années) fait également preuve d’une belle maturité et présence et d’une émotion communicative. Malgré un trop grand nombre d’ellipses, des réactions parfois un peu trop édulcorées des personnages, la réalisation appliquée, la photographie particulièrement soignée portent un message d’espoir apaisant et, espérons-le, pas seulement utopique, dans une zone qui en a bien besoin. Ce film efficace et émouvant plein de bienveillance sur la quête d’identité et de la réconciliation avec soi et « l’autre » que Lorraine Lévy revendique comme « idéologique » et non « politique » a également reçu le prix du public.

Pour le prix du meilleur acteur, il nous a été impossible de départager Mehdi Dehbi et Jules Sitruk (photo ci-dessus) dans « Le Fils de l’autre » de Lorraine Lévy. Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée israélienne pour effectuer son service militaire, Joseph (Jules Sitruk) découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents et qu’il a été échangé à la naissance avec Yacine (Mehid Dehbi), l’enfant d’une famille palestinienne de Cisjordanie. La vie de ces deux familles est brutalement bouleversée par cette révélation qui les oblige à reconsidérer leurs identités respectives, leurs valeurs et leurs convictions. Si, comme moi, vous avez vu « La folle histoire de Simon Eskenazy » (La suite de « L’homme est une femme comme les autres » de Jean-Jacques Zilberman), vous n’avez pas pu oublier Mehdi Dehbi qui y interprétait avec pudeur et nuance un jeune travesti alors que son rôle aurait pu facilement tomber dans la caricature et la vulgarité. Dans « Le fils de l’autre », il porte un message plein d’espoir, celui d’une réconciliation a priori impossible que sa personnalité faîte de deux identités réunit. Son jeu est d’une sensibilité, d’une justesse, d’un magnétisme tellement éclatants, au-delà du message, qu’il nous était impossible de ne pas le primer. Face à lui, Jules Sitruk (que vous avez découvert dans « Monsieur Batignole » il y a quelques années) fait également preuve d’une belle maturité et présence et d’une émotion communicative. Malgré un trop grand nombre d’ellipses, des réactions parfois un peu trop édulcorées des personnages, la réalisation appliquée, la photographie particulièrement soignée portent un message d’espoir apaisant et, espérons-le, pas seulement utopique, dans une zone qui en a bien besoin. Ce film efficace et émouvant plein de bienveillance sur la quête d’identité et de la réconciliation avec soi et « l’autre » que Lorraine Lévy revendique comme « idéologique » et non « politique » a également reçu le prix du public.

jeunes présidé par Zoé Félix a choisi d’attribuer le prix du meilleur film ex-æquo) : « Crebinsky » de Enrique Otero. Enfants, les deux frères Feodor et Mijail et leur vache Muchka sont emportés par des pluies torrentielles vers un coin perdu de la côte. Isolés du monde, ils grandissent au pied d’un phare.. Aujourd’hui adultes, ils survivent en récupérant les objets venus de la mer, « las crebas » et vivent dans leur propre univers imaginaire. Si ce film a remporté les suffrages des deux jurys, c’est notamment parce que c’est celui qui possède l’univers le plus marqué, et qui témoigne le plus d’un vrai parti pris, d’un point de vue et d’un regard de cinéaste. Enrique Otero assume ses multiples références : à Chaplin, Jeunet, Kusturica…des références à la hauteur desquels il est évidemment difficile d’arriver mais de ce film se dégage un charme burlesque, une folie poétique, une singularité loufoques incontestables… Un cinéaste à suivre !

jeunes présidé par Zoé Félix a choisi d’attribuer le prix du meilleur film ex-æquo) : « Crebinsky » de Enrique Otero. Enfants, les deux frères Feodor et Mijail et leur vache Muchka sont emportés par des pluies torrentielles vers un coin perdu de la côte. Isolés du monde, ils grandissent au pied d’un phare.. Aujourd’hui adultes, ils survivent en récupérant les objets venus de la mer, « las crebas » et vivent dans leur propre univers imaginaire. Si ce film a remporté les suffrages des deux jurys, c’est notamment parce que c’est celui qui possède l’univers le plus marqué, et qui témoigne le plus d’un vrai parti pris, d’un point de vue et d’un regard de cinéaste. Enrique Otero assume ses multiples références : à Chaplin, Jeunet, Kusturica…des références à la hauteur desquels il est évidemment difficile d’arriver mais de ce film se dégage un charme burlesque, une folie poétique, une singularité loufoques incontestables… Un cinéaste à suivre ! Enfin, nous avons choisi d’attribuer une mention spéciale au film australien « Lou » de Belinda Cheyko (ce film a également reçu le prix du meilleur film du jury jeunes). Aussi rapidement que le père de Lou sort de sa vie, son grand-père y fait irruption en semant le désordre dans la petite maison que Lou partage avec sa jeune maman et ses deux soeurs. Doyle, le grand-père atteint de la maladie d’Alzheimer, confond Lou avec sa propre femme. En entrant dans son drôle de jeu, Lou croit pouvoir utiliser Doyle contra sa mère. Sans s’y attendre, elle découvre ce que c’est qu’être aimée. D’un sujet qui aurait pu être scabreux, Belinda Cheyko, par une mise en scène d’une étonnante maîtrise et sensibilité pour un premier film, signe un film lumineux, tendre, plein de délicatesse, un nouveau départ plein d’espoir porté également par la jeune Lily Bell-Tindley parfaitement dirigée à l’image des autres enfants du film.

Enfin, nous avons choisi d’attribuer une mention spéciale au film australien « Lou » de Belinda Cheyko (ce film a également reçu le prix du meilleur film du jury jeunes). Aussi rapidement que le père de Lou sort de sa vie, son grand-père y fait irruption en semant le désordre dans la petite maison que Lou partage avec sa jeune maman et ses deux soeurs. Doyle, le grand-père atteint de la maladie d’Alzheimer, confond Lou avec sa propre femme. En entrant dans son drôle de jeu, Lou croit pouvoir utiliser Doyle contra sa mère. Sans s’y attendre, elle découvre ce que c’est qu’être aimée. D’un sujet qui aurait pu être scabreux, Belinda Cheyko, par une mise en scène d’une étonnante maîtrise et sensibilité pour un premier film, signe un film lumineux, tendre, plein de délicatesse, un nouveau départ plein d’espoir porté également par la jeune Lily Bell-Tindley parfaitement dirigée à l’image des autres enfants du film. En clôture du festival, était projeté « Indian palace » de John Madden (son nouveau film après

En clôture du festival, était projeté « Indian palace » de John Madden (son nouveau film après