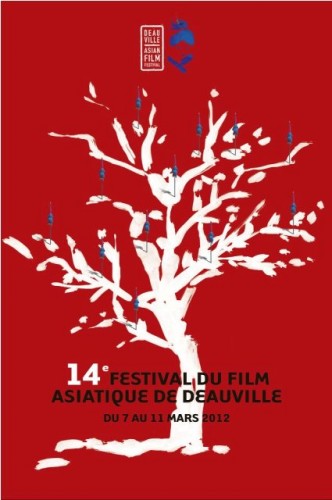

Compte-rendu complet de la compétition et palmarès du 14ème Festival du Film Asiatique de Deauville 2012

18x10+5x11. 235. Au minimum. Entre le Festival du Cinéma Américain de Deauville et le Festival du Film Asiatique de Deauville, tel est le nombre total de mes journées cinématographiques passées à Deauville. Et pourtant… Et pourtant, sa mélancolie douce, sa beauté presque réfractaire à cette période de l’année, d’une violence et d’un charme mêlés et subreptices, m’envoûtent toujours autant. A l’image de celles des films présentés en compétition dans le cadre de ce Festival du Film Asiatique.

Deuil, fuite impossible et énergie du désespoir

Deuil (surtout), fuite inexorable et vaine, quête d’identité, perte d’innocence : les thèmes des films de la compétition de cette édition 2012 ont brossé le portrait de sociétés et d’êtres étouffés par le malheur, la pauvreté, en quête d’un ailleurs et d’espérance bien souvent inaccessibles.

Corée du Sud, Japon, Chine, Iran, Philippines : telles étaient cette année les destinations de cette évasion cinématographique, une évasion bien souvent impossible pour les personnages des films présentés, réalisés avec l’énergie du désespoir.

« Cela me remplit de joie de voir de jeunes cinéastes faire preuve d’un tel talent, d’une telle énergie », a ainsi, à juste titre, remarqué le président du jury de cette édition 2012, Elia Suleiman (dont le discours de clôture était d’ailleurs remarquable, cf vidéo ci-dessous quand d'autres se contentent parfois d'annoncer les prix).

Prédécesseurs

En 2010, le grand prix avait été attribué à « Judge », un film chinois de Liu Je qui, en quelques plans magistraux, traduisait toute l'absurdité, la bêtise, l'horreur de la peine de mort comme dans cette scène où en arrière-plan, le destin d'un homme est suspendu à la joute verbale de deux autres, à l'ultime seconde. Au-delà, c'est évidemment le portrait de la justice chinoise mathématique, glaciale, inhumaine où l'on discute et décide de la vie ou de la mort d'un homme autour d'un café, ou il faut une licence pour détenir un animal de compagnie, juge ou non, élément vital ou non. En un plan, Liu Je traduit la violence de cette justice, machine implacable, ou encore l'impossibilité de communiquer face au drame absolu (en l'espèce la perte d'un enfant). Les scènes vues du point de vue du condamné sont tout aussi édifiantes lorsqu'il n'est pas filmé comme une vulgaire chose perdue au milieu d'un plan d'ensemble, considéré comme tel aux yeux d'une justice qui a droit de vie et de mort sur les Hommes.

En 2011, le film lauréat du grand prix, « Eternity » de Sivaroj Kongsakul, parlait aussi de deuil (thématique déjà récurrente l’an passé) mais était sans doute le plus lumineux du festival. Ce film est sans doute celui qui avait découragé le plus grand nombre de festivaliers non pas à cause de sa violence dont il ne fait nullement preuve mais de sa lenteur. Réaction sans doute symptomatique d’une époque où l’ennui est la pire des souffrances, où tout doit aller très vite, où tout doit être immédiatement traduisible en un sms ou un twitt, où il faut aller directement à l’essentiel. Si cette lenteur a été pour beaucoup visiblement synonyme d’ennui, elle est pour moi ici synonyme de sérénité, de poésie, de sensibilité, de confiance en la patience et l’intelligence du spectateur (quand tant cherchent à l’infantiliser). Il fallait en effet accepter de se laisser (em)porter par ce film thaïlandais qui débute par de longs plans séquences au cours desquels un homme traverse des paysages à moto, prisonnier du cadre cinématographique comme de l’éternité. Sibaroj Kongsakul a réalisé ce film pour rendre hommage à ses parents et à leur histoire d’amour. Amos Gitaï en lui remettant le grand prix a défini ce film comme un “film de challenge, à la limite du projet artistique abstrait qui fait preuve d’ironie et de tendresse dans sa description d’un couple”. Très beau film d’amour aussi où tout se déroule en douceur, en gestes esquissés ou maladroits comme deux mains qui se rejoignent presque imperceptiblement à travers une moustiquaire, où la nature impassible et radieuse semble être un troublant pied de nez à la mort , où tout dit la douleur de l’absence dans un présent simple et évanescent, une absence qui tisse sa toile avant de se révéler, poignante. Un film plein de délicatesse qui imprègne peu à peu, ne cherche jamais la facilité ou l’émotion mais finit par conquérir la seconde.

Un an après…

Un an, jour pour jour, après le tsunami et la tragédie de Fukushima, comment le cinéma allait-il s’emparer de ce drame ?

Un an après, jour pour jour, par une tragique ironie, était ainsi projeté à Deauville « Himizu » du japonais Sono Sion, adaptation du manga éponyme. Coup de cœur (et de poing) de ce festival, d’une rageuse, fascinante, exaspérante et terrifiante beauté.

Sumida est un lycéen dont l’unique ambition est de devenir un homme ordinaire. Son père, qui a quitté le foyer depuis longtemps, réapparaît de temps à autre lorsqu’il a besoin d’argent. Sa mère s’est enfuie avec son amant, laissant le jeune homme sans rien ni personne sur qui pouvoir compter. Réalisant que son rêve ne pourra jamais être exaucé, Sumida devient obsédé par les sanctions qu’il pourrait prendre contre les personnes malfaisantes qui l’entourent.

Lorsque j’évoquais plus haut une beauté réfractaire, c’est à ce film avant tout que je songeais. Les premiers plans, effroyables, nous plongent dans le décor apocalyptique de l’après tsunami exploré par de longs travellings, mais le chaos n’est pas seulement visuel, c’est surtout celui qui ronge, détruit, étouffe les êtres qui ont perdu leur identité et tout espoir. Les parents ne souhaitent qu’une chose à leurs enfants synonymes d’avenir sombre et impossible : la mort. Les enfants eux ne souhaitent qu’une chose : une vie ordinaire au milieu de cette violence extraordinaire. De cette violente confrontation, de cette quête désespérée nait la beauté rageuse du film, d’abord agaçant par sa noirceur exacerbée soulignée par une musique grandiloquente puis fascinant. Ce chaos traduit la douleur indicible d’un Japon désorienté, désespéré, sans avenir, sans espoir. La jeune fille qui suit inlassablement Sumida dont la situation n’est guère plus enviable incarne le rêve possible qui s’accroche malgré tout, un désir d’avenir (n’y voir là aucune référence politique), un avenir qui semble condamné d’avance. Ajoutez à cela un impressionnant travail sur le son (la tempête qui résonne fréquemment comme une réminiscence insidieuse du drame), une écriture répétitive, brillante et lancinante, des scènes fortes et vous obtiendrez un film qui, en tout cas, comme tout grand film, suscitera votre admiration ou votre rejet et ne vous laissera pas indifférent.

Ce film, d’une folie inventive et désenchantée, d’un romantisme désespéré, d’un lyrisme tragique et parfois grandiloquent, est porté par l’énergie du désespoir. Il s’achève sur un cri d’espoir vibrant et déchirant. Sublime. Ravageur. La possibilité d’un rêve. Ce film a remporté le prix de la critique internationale auquel je me réjouis de n’être pas tout à fait étrangère…

Au pays d’Ahmadinejad

Mon autre coup de Coeur/coup de poing de ce festival est venu d’un film iranien “Death is my profession » d’Amir Hossein Saghafi qui aurait mérité sa place au palmarès.

Dans une région montagneuse d’Iran, trois ouvriers n’arrivent plus à subvenir aux besoins de leur famille et se retrouvent contraints de voler, pour les revendre, des câbles de lignes à haute tension. Au cours d’un de ces vols, ils tuent quelqu’un accidentellement et se transforment alors en fugitifs…

Ce film qui a déplu à de nombreux festivaliers est pourtant une brillante métaphore d’une étonnante maturité pour un réalisateur de seulement 25 ans. Comment évoquer la situation désespérée d’un pays quand la parole est condamnée, voire impossible ? En montrant une réalité dans laquelle la mort est la seule issue possible, après un éprouvant chemin de croix (éprouvant, le film l’a visiblement été aussi pour certains spectateurs, mais finalement à dessein puisque le fond se confond ainsi avec la forme, le ressenti des personnages avec celui des spectateurs). Pour un maigre espoir de survie, il faut risquer sa vie. Chacun semble être condamné aux travaux forcés. C’est un cercle vicieux d’un pessimisme absolu qui montre une société qui étouffe, agonise, à bout de souffle, une société carcérale qui emprisonne ceux qui la composent, où il vaut mieux risquer sa vie au milieu d’une nature impitoyable que d’attendre une sanction humaine qui le sera encore plus. Filmé comme un western (avec une influence visible de Sergio Leone et John Ford) avec notamment le plan terrible de cette petite fille suspendu à un arbre comme une charogne , « Death is my profession » est, à l’image de son titre, un film âpre et sans concessions qui traduit brillamment une situation économique, sociale et politique désespérée.

C’est un autre film iranien qui s’est retrouvé doublement au palmarès (mention spéciale de la critique et grand prix) : « Mourning » de Morteza Farshbaf (Iran) (traduit par « Querelles » et qui signifie « faire le deuil »).

Une querelle éclate entre un homme et sa femme juste avant qu’ils ne prennent la route pour se rendre dans une ville plus au nord, chez la sœur de l’épouse, Sharareh, et son mari Kamran. Le lendemain matin, ces derniers apprennent la terrible nouvelle : ce qui est arrivé au couple, sur la route, la nuit dernière… En état de choc, Sharareh et Kamran partent pour Téhéran accompagnés d’Arshia, le fils du couple qui, la nuit du drame, n’était pas avec ses parents. Entre l’aube et le crépuscule, pendant ce voyage qui prendra toute une journée, Sharareh et Kamran doivent annoncer à l’enfant la douloureuse nouvelle…

Mortez Farshbaf a eu l’intelligence de compenser le manque de moyens par l’intelligence du dispositif qui saute aux yeux dès le début du film. Plongé dans l’obscurité (comme le spectateur), un enfant entend (ou peut-être pas…) la dispute qui éclate entre ses parents. Puis, au loin, une voiture avance dans un impressionnant paysage épuré et vertigineux, tandis que des sous-titres expriment le dialogue entre « Elle » et « Lui ». Puis, nous découvrons la raison de ce dispositif : les passagers du véhicule sont muets, le conducteur et sa femme, à ses côtés. A l’arrière, l’enfant. Puis les vérités éclatent dans l’habitacle de la voiture dans un judicieux et paradoxal silence. Un film à la fois muet et très bavard, aux frontières de l’abstraction, qui parle beaucoup : de famille, de mort, d’absence, de rancoeur. La métaphore est un peu appuyée : les sourds muets pour signifier l’impossibilité de communiquer, la voix et la parole étouffées et une influence très marquée de Kiarostami, lequel, dans « Copie conforme », nous avait brillamment (dé)montré ( au passage, ce film de Kiarostami est un chef d’œuvre à voir absolument ne serait-ce que pour l’interprétation polysémique époustouflante de Juliette Binoche) par une subtile mise en abyme que l’art dépend du regard et de l’interprétation de chacun à l’image de ce film également…

Les voix du silence…

Le lotus du jury de cette édition 2012 a été attribué par le jury d’Elia Suleiman au film philippin « Baby factory » d’Eduardo Roy Jr. (Philippines) qui n’est pas sans rapport avec le film précédemment évoqué puisqu’il traduit aussi une situation où la parole est impossible, où les maux se disent en silence.

Sarah est infirmière dans la maternité d’un centre hospitalier public. Comme l’établissement manque de personnel en cette période de Noël, elle doit travailler deux fois plus. Les infrastructures sont surchargées : deux mères et leurs nouveau-nés doivent partager le même lit alors que s’entassent dans les couloirs des femmes sur le point d’accoucher. Sarah fait face à cette situation avec sérénité, générosité et dévouement, réussissant même à en oublier ses souffrances personnelles.

Très influencé par le cinéma de Brillante Mendoza (Eduardo Roy Jr a suivi des cours de scénario auprès d’Armando Lao, le scénariste de « Serbis » et « Kinatay » de Mendoza), "Baby Factory" avec sa vibrante caméra à l’épaule, nous immerge dans la vie d’une maternité de Manille, une des plus (sur)chargées au monde avec plus d’une centaine de naissances par jour. En mêlant fiction et documentaire, et en recourant à une structure éclatée, Eduardo Roy Jr. dresse le portrait de cette « baby factory » (terrible expression qui reflète le mélange de douceur et de violence du lieu) et des mères et des sages-femmes qui dissimulent leurs propres douleurs pour soulager celles des premières, autant d’histoires et de drames esquissés, tristement singuliers et universels.

La caméra déambule en douceur et avec délicatesse dans cet univers frénétique composé d’urgences et de drames au milieu de la joie de la vie qui s’élance, s’immisçant subtilement dans la violence tacite de ce que vivent ces femmes (judicieuse économie de dialogues) et cela n’en est que plus bouleversant.

Sarah, l’infirmière, d’abord filmée indifféremment parmi les autres devient peu à peu le sujet du film jusqu’au dénouement où elle représente toute la douleur de cette silencieuse et insidieuse violence. C’est aussi la solidarité qui est mise en exergue au milieu d’un système parfois inique, là encore filmée avec beaucoup de délicatesse et d’empathie.

Un mélange habile de fracas de la réalité et de celui du silence, de douceur dans la réalisation et de violence dans ce qu’elle relate. Et une fin effroyable qui résonne longtemps après le générique comme un cri de désespoir étouffé. Etrangement ces scènes de corps qui donnent la vie ou viennent de la donner rappellent celles de désolation du film de Sono Sion où la vie est désespérément absente et le cri de désespoir de dénouement de l’un fait tragiquement écho au cri d’espoir de l’autre.

Entre violence et innocence

Le reste de la sélection était également, comme chaque année, d’une qualité remarquable avec, notamment, « 11 fleurs » de Wang Xiaoshuai, un habitué des prix en festivals. Son nouveau film se déroule en 1974, au cœur de la révolution culturelle chinoise. Un garçon de dix ans observe le monde des adultes et n’y comprend pas grand-chose. La rencontre avec un meurtrier en fuite le pousse au secret et au mensonge. Cette confrontation signera la perte de son innocence.

Sans doute le film le plus classique de cette sélection pas pour autant le plus inintéressant, un film d’un classicisme ingénieux. Comme le film précédemment évoqué, il mêle intelligemment innocence (le regard d’un enfant) et violence (de la réalité historique, d’un ordre social en pleine mutation, de la révolution culturelle, de la violence du silence aussi, celui imposé). Toute l’intelligence de la réalisation réside dans ce regard et ces souvenirs évoqués par esquisses impressionnistes à l’image du célèbre tableau de Monet «Impression, soleil levant » évoqué dans le film.

Si le cinéma coréen a souvent réservé les plus belles surprises de ce festival, cette année, c’était peut-être en revanche le moins bon film de cette compétition qui provenait de Corée : « Beautiful Miss Jin » de Jang Hee-chul dans lequel Soo Dong est le gardien du passage à niveau de la gare de Dongrae. Sa vie est monotone et sans surprises jusqu’à l’arrivée en gare de trois passagers atypiques : une femme d’une cinquantaine d’années appelée Miss Jin, une petite fille qui l’accompagne et un ivrogne bavard. Soo Dong va rapidement s’intégrer à cette petite communauté et développer avec elle une relation peu conventionnelle...

A nouveau dans ce film, on retrouve ce mélange de tendresse, de solidarité et de violence de la situation sociale, néanmoins rien à voir avec le film philippin, l’angle choisi et assumé étant celui de la fiction. Il est d’ailleurs intéressant de constater que la plupart des films de cette compétition épousaient le point de vue d’enfants ou d’adolescents, comme un monde en quête d’innocence malgré une réalité bien souvent étouffante.

Dans « I carried you home » de Tongpong Chantarangkul (Thaïlande), il est aussi question de jeunesse et de deuil. Pann vit à Bangkok. Un jour, elle reçoit un appel de sa tante en pleurs qui lui annonce que sa mère est dans le coma suite à un terrible accident. Elle contacte alors sa soeur aînée Pinn, laquelle s’est enfuie après son mariage, pour vivre à Singapour et y commencer une nouvelle vie loin des contraintes de la famille. Les deux soeurs sont alors forcées de passer du temps ensemble et, peu à peu, de réapprendre à s’ouvrir l’une à l’autre.

Le deuil devient finalement le « prétexte » à leurs retrouvailles. Le récit, intelligemment décousu, nous montre comme elles ont appris la terrible nouvelle, et permet de découvrir leurs deux personnalités, leurs failles, leurs secrets. Deux belles interprétations pour un film délicat et élégant.

Du rire aux larmes

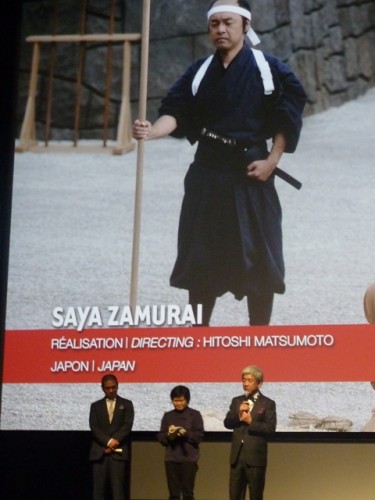

S’il y avait eu un prix du public il serait sans doute revenu à « Saya Zamuraï » de Hitoshi Matsumoto , le fantasque réalisateur japonais qui a déridé le public du CID en introduisant son film par une curieuse déclaration d’amour à Mireille Mathieu, à Jean-Pierre Pernaut et à la France.

Kanjuro Nomi est un vieux samouraï, sans épée et avec un fourreau vide. Ayant été amené par le passé à jeter son épée et refuser à se battre, il erre aujourd’hui sans but précis, accompagné de Tae, sa fille unique. Désormais recherché pour avoir renié son seigneur, il est condamné à « l’exploit des 30 Jours »: réussir en 30 jours - et à raison d’une chance par jour - à redonner son sourire au prince éploré par le décès de sa mère. Si Kanjuro réussit, il sera libre. Mais s’il échoue, il devra pratiquer le seppuku, la forme rituelle japonaise du suicide par éventration.

A la première partie dans laquelle règnent le comique de répétition, l’humour absurde non dénué de poésie mais parfois un peu trop de culture manga et télévisuelle (Matsumoto est célèbre pour ses émissions comiques à la télévision japonaise) succède la seconde qui laisse place à l’émotion. Un conte absurde magnifiquement filmé qui nous embarque dans sa folie douce et nous charme dans sa déclaration d’amour et de courage finale d’un père à sa fille magnifiquement interprétée par la jeune Sea Kumeda qui aurait mérité qu’on initie un prix d’interprétation pour elle.

En toute logique, terminons par le film d’ouverture de ce 14ème Festival du Film Asiatique de Deauville « The sun-beaten path » de Sonthar Gyal qui nous emmenait au Tibet…

Nyma, un jeune homme instable, quitte Lhassa pour retourner dans sa maison isolée près de Golmud. Le car étant un moyen de transport trop rapide à ses yeux, il préfère aller à pied, quitte à affronter la chaleur caniculaire du jour et le froid glacial de la nuit, sans parler de la fatigue inhérente à la marche. Bien pire encore, il rejette systématiquement les gestes amicaux d’un vieillard, lequel sacrifie pourtant son propre confort pour mieux veiller sur le jeune homme.

Le ton était donné dès ce premier film qui réunissait les thèmes phares de ce festival : le deuil et le road movie (avec, comme issue, un retour aux sources ou une fuite impossible). Le réalisateur l’a présenté en disant y avoir mis « toute son âme » et en effet il s’agit d’un film empreint de sérénité qui a une âme et qui fait contraster la brutalité asphyxiante de ce que vit le protagoniste avec la beauté douce, apaisée, certes parfois âpre, des grands espaces. Un film épuré duquel se dégage une sérénité bienveillante et qui s’achève sur un regard plein d’espoir…

Un cinéma de contrastes et d'oxymores

Voix étouffées, cris d’espoir ou de douleur, parole tue, condamnée ou jaillissante : tout en faisant souvent preuve d’une économie de mots, cette compétition 2012 a traduit avec beaucoup de subtilité le désarroi de personnages enfermés, étouffés, le plus souvent par la misère sociale, qu’elle soit fruit de la dictature ou de catastrophes personnelles ou naturelles. Un cinéma de contrastes, d’oxymores même : de douce violence et de silences bavards. Un cinéma de qualité en tout cas, malgré sa noirceur qui laissait parfois filtrer une lueur d’espoir d’autant plus belle et éclatante et ravageuse, à l’image de celle de la fin de « Himizu », sans aucun doute l’image qui restera de cette compétition cinématographiquement réjouissante. Vivement la 15ème édition…et en attendant vous pourrez bien entendu suivre ici comme chaque année le Festival du Cinéma Américain de Deauville, de l’ouverture à la clôture.

Prochain rendez-vous festivalier sur les blogs inthemood : le Festival de Cannes 2012 que vous pourrez suivre en intégralité sur http://www.inthemoodforcinema.com , http://www.inthemoodforcannes.com et http://inthemoodlemag.com, de l’ouverture à la clôture, comme chaque année et, en attendant, si vous êtes en mal de lectures sur les festivals de cinéma, vous pouvez découvrir 4 de mes 13 nouvelles de mon recueil « Ombres parallèles » pour lequel je cherche actuellement un éditeur : http://www.mymajorcompanybooks.com/meziere . N’hésitez pas à y laisser vos commentaires et à vous y inscrire comme « fan » si vous souhaitez soutenir le projet.

LE PALMARES 2012 du Festival du Film Asiatique de Deauville en photos et vidéos et quelques photos de Deauville et du festival :

Lotus du meilleur film | MOURNING de Morteza Farshbaf

Lotus du jury | BABY FACTORY de Eduardo Roy jr.

Lotus Air France (prix de la critique internationale) | HIMIZU de Sono Sion

Lotus Air France (prix de la critique internationale) - Mention spéciale | MOURNING de Morteza Farshbaf

Lotus Action Asia | WU XIA de Peter Ho-sun chan