Le 20 février dernier, des mains de Kristen Stewart et Juliette Binoche, Pierre Niney recevait le César du meilleur acteur pour « Yves Saint Laurent » de Jalil Lespert (pour lequel il avait déjà reçu le prix Patrick Dewaere), après avoir été nommé deux fois comme meilleur espoir pour « J’aime regarder les filles » de Frédéric Louf en 2012 et « Comme des frères » de Hugo Gélin en 2013. Cette cérémonie des César 2015 à laquelle j’assistais comme chaque année (mon compte rendu, ici), fut riche en émotions, d’abord parce que « Timbuktu » (LE film de l’année 2014) en a été le grand vainqueur, ensuite parce que s’y entrelaçaient le cinéma d’hier (Truffaut, Resnais) et celui d’aujourd’hui, parce que la cérémonie était menée par Edouard Baer qui, piquant mais jamais cruel, faussement désinvolte et jamais cynique, tout au long de celle-ci, a fait preuve d’un humour joyeusement décalé (irrésistible tournage de « Panique aux César » auquel se sont pliés avec humour plusieurs comédiens, l’humour décalé et réjouissant était également au rendez-vous dans le sketch de « Casting(s) », la série d’ailleurs écrite et réalisée par… Pierre Niney ), et enfin parce que cette soirée a été jalonnée de quelques moments de grâce qui nous en ont fait occulter la longueur comme l’hommage tout en pudeur des acteurs d’Alain Resnais à cet immense cinéaste, l’étourdissante musique de « Timbuktu » interprétée en live qui m’a touchée en plein cœur, et l’hommage musical et magnifique à Truffaut pour les 30 ans de sa mort par M et Ibrahim Maalouf ( par ailleurs auteur, notamment, de la magnifique musique du film « Yves Saint Laurent » de Jalil Lespert) qui ont interprété « L’amour en fuite » de Souchon parvenant ainsi à faire danser les spectateurs du Châtelet mais surtout le discours de Pierre Niney par lequel j’ai été particulièrement touchée. Par son émotion en parlant de sa famille. Par ses remerciements, aux techniciens notamment, ses mots pour Gaspard Ulliel (L’autre Saint-Laurent que certains amateurs d’un monde simpliste et dichotomique ont voulu opposer à Pierre Niney alors que ces deux films, comme le jeu de ces deux acteurs, sont différents et complémentaires) mais aussi pour les autres nommés ou pour son talentueux partenaire dans « Yves Saint Laurent », Guillaume Gallienne. Et surtout en faisant l’éloge de cette notion si noble et rare : la bienveillance dont, par ces mots, il a lui-même fait preuve. « Je le lis comme une bienveillance profonde. Et cette bienveillance elle est tellement importante pour jouer, le regard bienveillant des gens. Alors merci pour cette bienveillance. Je crois qu’aujourd’hui, j’ai grandi avec cette bienveillance, elle m’a permis de rêver, d’avoir des rêves depuis que je suis petit et ce soir je suis devant vous. Cette bienveillance elle est nécessaire parce qu’on a besoin aujourd’hui, au-delà des artistes, au-delà des acteurs, d’une jeunesse qui rêve et qu’on leur en donne les moyens. Merci encore une fois. Merci de ce César, merci de ce souvenir et merci aux bienveillants. »

J’ai été émue enfin parce que je me souviens encore de cette projection du film de Frédéric Louf « J’aime regarder les filles » au Festival du Film de Cabourg 2011, un film dans lequel son talent crevait l’écran (de même que celui de Lou de Lâage -moins chanceuse lors de ces César mais époustouflante dans « Respire » de Mélanie Laurent- et celui Audrey Bastien). Dans ce film, la littérature cristallisait les sentiments des personnages et, déjà, le personnage incarné par Pierre Niney s’inventait une vie qui n’était pas la sienne. Après d’autres passages remarqués et remarquables au cinéma (notamment dans « Comme des frères »), c’est grâce au film « Yves Saint Laurent » de Jalil Lespert qu’il a donc obtenu son premier César, amplement mérité, incontestable. Une histoire d’amour et de création. Une autre. Finalement, « Un homme idéal » est aussi une histoire d’amour et de création. La comparaison s’arrête là, ce dernier film était aussi et avant tout un thriller haletant.

L’homme (en apparence) idéal incarné par Pierre Niney se prénomme Mathieu. Il a 25 ans et travaille comme déménageur. 25 ans, l’âge, encore, de tous les possibles. L’âge de croire à une carrière d’auteur reconnu. Malgré tous ses efforts, Mathieu n’a pourtant jamais réussi à être édité. C’est lors de l’un de ces déménagements qu’il tombe par hasard sur le manuscrit d’un vieil homme solitaire qui vient de décéder. Un livre sur la guerre d’Algérie qu’il va signer de son nom et envoyer à un éditeur qui va le rappeler, enthousiaste. Ellipse. Mathieu est publié et est devenu le nouvel espoir de la littérature française. Les critiques sont dithyrambiques. Ellipse. Trois ans plus tard, son éditeur attend toujours son nouveau roman. Mathieu vit avec la femme (Ana Girardot) pour laquelle il a eu un véritable coup de foudre alors qu’il n’était encore qu’un inconnu, et il fait désormais partie intégrante de sa riche famille. C’est lors d’un été dans leur magnifique villa dans le sud que les premières menaces vont apparaître, que la façade lisse de l’homme idéal risque de se fissurer. Mathieu va alors devoir plonger dans une spirale mensongère et criminelle pour préserver son secret. A tout prix. Jusqu’où peut-on aller pour réussir à une époque où la réussite se doit d’être éclatante, instagramée, twittée, facebookée? Pour Mathieu, au-delà des frontières de la légalité et de la morale, sans aucun doute…et pour le plus grand plaisir du spectateur.

Cela commence sur les chapeaux de roue. Sur une route déserte, bouleversé, Mathieu roule à vive allure. La caméra le filme au plus près. Elle l’encercle. Elle l’enserre. D’emblée, nous sommes avec lui. D’emblée, le film est placé sous le sceau de la vitesse, de l’urgence, de la solitude, de la prison, de la menace, de la noirceur, du drame. Il n’en faudra pas beaucoup plus pour que le spectateur soit en empathie avec lui. Les plans suivants le montrent dans son travail de déménageur et surtout acharné à écrire, envoyant ses manuscrits à des maisons d’édition, rappelant, voire harcelant, les maisons d’édition qui lui envoient la traditionnelle lettre (« Le comité de lecture est au regret de… »). Les films s’évertuent souvent à nous montrer à quel point la création, en particulier littéraire, est un acte jubilatoire et un symbole de réussite (nombreux sont les films à se terminer par l’envol d’un personnage qui, de mésestimé, voire méprisé, devient estimable et célèbre en publiant son premier roman), ce qu’elle est (aussi), mais ce film a l’intelligence de montrer que cela peut également être une terrible souffrance, notamment lorsque le talent et/ou le succès ne sont pas au rendez-vous. La vitre de son appartement cassée par Mathieu dans un mouvement de rage, son obstination forcenée, sa hargne nous laissent dès le début entendre que le solitaire et travailleur Mathieu, face à ses échecs, ne va peut-être pas rester aussi lisse et irréprochable qu’il le paraît…

Dès ce premier plan dans cette voiture, Yann Gozlan et Pierre Niney attrapent littéralement le spectateur pour ne plus le lâcher. Les séquences se suivent, d’une précision et d’une efficacité redoutables, souvent séparées par de judicieuses ellipses. Le spectateur est enfermé avec Mathieu, dans le mensonge, dans le cadre. Pierre Niney est de tous les plans ou presque. L’identification est immédiate. La réalisation de Yann Gozlan l’enferme physiquement pour souligner son enfermement mental.

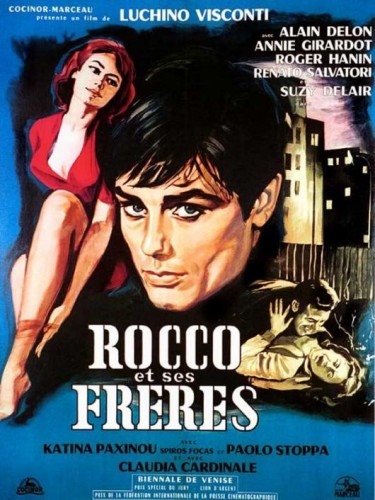

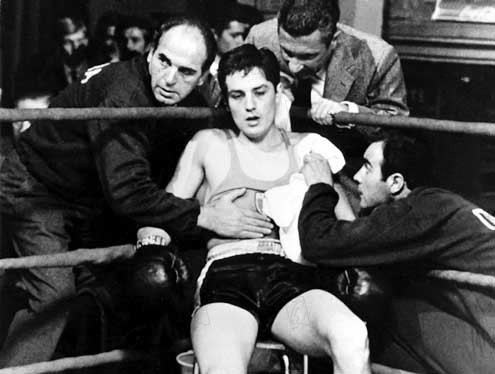

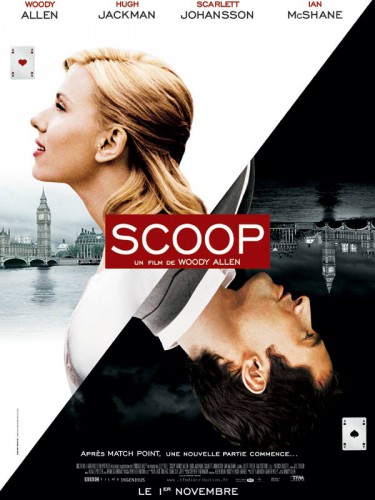

Yann Gozlan (qui a coécrit le scénario avec Guillaume Lemans et Grégoire Vigneron) est indéniablement cinéphile et les multiples références à des classiques du 7ème art sont autant de clins d’œil intégrés au récit (et bien sûr il ne s’agit pas ici de s’y mesurer ou de prétendre à la comparaison avec ces chefs d’œuvres) : « Plein soleil » pour l’usurpation d’identité, le désir de réussite sociale et même une scène très précise qui rappelle la fin du film de René Clément, « La Piscine » pour le cadre trompeusement idyllique du sud de la France, une scène autour de la piscine et le « combat » insidieux des deux hommes pour une femme, « Match point » pour la chance et la famille bourgeoise qui intègre comme un des siens un gendre en apparence (seulement) idéal, « Tess » pour une tâche de sang, Hitchcock pour l’atmosphère… Deray, Clément, Allen, Hitchcock, Polanski : de brillantes références qui imprègnent la mise en scène d’élégance fallacieuse à l’image de celle du personnage principal, sombre et solaire. Alternance de scènes dans la lumière éblouissante, sensuelle, de la chaleur estivale du sud de la France et de scènes dans l’obscurité nocturne, glaciale. La lumière change au gré des émotions de Mathieu. Je vous laisse découvrir laquelle des deux, l’ombre ou la lumière, gagnera…

Le talent qu’il n’a pas pour écrire, Mathieu l’a pour mettre en scène ses mensonges, se réinventant constamment, sa vie devenant une métaphore de l’écriture. N’est-elle pas ainsi avant tout un arrangement avec la réalité, un pillage ? De la vie des autres, de soi-même. Ne faut-il pas avoir réellement écrit et souffert (peut-être de « faux-semblants » ou d’autres choses) pour écrire ? Au-delà de l’aspect thriller palpitant, vraiment réussi (certes jalonné d’invraisemblances mais à l’image du MacGuffin chez Hitchcock, peu importe qu’il y ait des leurres pourvu que le spectateur soit embarqué et que cela y contribue, et en l’occurrence le rythme frénétique procuré par un montage habile ne nous laisse pas le temps de réfléchir), « Un homme idéal » est aussi un film sur l’écriture, plus largement sur la création, et c’est aussi ce qui m’a embarquée (et passionnée) dès le début. Sans oublier cette référence à un de mes livres de chevet, « Martin Eden », sans aucun doute le plus beau roman sur la fièvre créatrice et amoureuse, celles qui emprisonnent, aveuglent et libèrent tout à la fois.

La mise en scène précise, signifiante, le scénario, terriblement efficace, allant à l’essentiel, ne laissant pas le temps de réfléchir, comme si nous étions dans le même étau inextricable que Mathieu, ne seraient pas aussi réussis si l’acteur pour incarner cet « homme idéal » n’avait été aussi judicieusement choisi. Pierre Niney possède l’élégance discrète et troublante et l’ingénuité mystérieuse apparente, essentielles au rôle. De lui émane le charme solaire, insondable, trouble et troublant de Tom Ripley (Alain Delon dans « Plein soleil »), la vulnérabilité de Jean-Paul (Delon bis dans « La Piscine »), l’ambition destructrice et machiavéliquement imaginative de Chris Wilton (Jonathan Rhys-Meyer dans « Match point »,) le tout grâce à une intelligence de jeu à part qui fait qu’il ne ressemble à aucun autre comédien, qu’il peut aussi bien incarner un personnage lunaire, un idéaliste, un menteur, un timide artiste, Hyppolite dans « Phèdre » et jongler avec les Alexandrins (j’espère d’ailleurs, après la démission de celui qui fut le plus jeune Pensionnaire de la Comédie Française, le revoir au théâtre tant j’avais été littéralement estomaquée par ses performances –le mot n’est pas trop fort pour son travail, intellectuel et physique, dans « Un chapeau de paille d’Italie »-) ou encore un héros de comédie romantique…avec la même élégance, justesse et modernité. Face à lui, Ana Girardot incarne comme il se doit l’objet de son amour fou, gracieuse et au charme évanescent.

Avec ce deuxième long-métrage (après « Captifs » sorti en 2010), Yann Gozlan a réussi son pari d’un thriller à la Française (le cinéma français en a connu tant de brillants même si le genre est un peu délaissé : Clouzot, Chabrol hier…, Dominik Moll aussi aujourd’hui). Un film sombre et solaire haletant sur un homme fou d’amour et épris de succès qui, pour rester dans la lumière, va devoir puiser dans ses zones les plus sombres. Un film aussi truffé de références qui raviront les cinéphiles, porté par un acteur, Pierre Niney, qui par la justesse de son jeu, masquant habilement le mensonge derrière son élégance et son ingénuité, comme la caméra de Gozlan, captive et même capture le spectateur et son empathie, et, en filigrane, une passionnante réflexion sur la création. Amis bienveillants, faites-moi confiance, prenez dès aujourd’hui rendez-vous avec « l’homme idéal » bien plus sombre, complexe, mystérieux (et donc intéressant) que son titre le laisse penser (et n’oubliez pas de lire « Martin Eden » si ce n’est déjà fait). Un divertissement haut de gamme à voir et revoir.

Autres critiques liées à celles-ci :

« Les Emotifs anonymes » de Jean-Pierre Améris

« L’autre monde » de Gilles Marchand

« J’aime regarder les filles » de Frédéric Louf

« Comme des frères » de Hugo Gélin

« Yves Saint Laurent » de Jalil Lespert

« Tess » de Roman Polanski

« Match point » de Woody Allen

« La Piscine » de Jacques Deray

« Plein soleil » de René Clément

« Phèdre » de Racine (Comédie Française)

« Un chapeau de paille d’Italie » d’Eugène Labiche et Marc-Michel (Comédie Française)