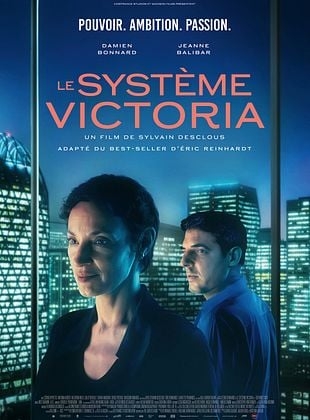

Critique de LA RÉPARATION de Régis Wargnier (le 16 avril 2025 au cinéma)

Qui offre les caractères traditionnels du roman (aventures, sentiments, etc.). Qui a des idées, des sentiments dignes des romans. Qui rappelle l'aspect sentimental, aventureux ou merveilleux. Voilà quelques définitions du dictionnaire d’un adjectif qui m’est cher et qui est celui qui, selon moi, définit le mieux le cinéma de Régis Wargnier : romanesque. Plus intimes que ses grandes fresques historiques que sont notamment Indochine, Une Femme française et Est-Ouest, ce nouveau film du cinéaste n’en correspond pas moins à cet adjectif.

Trente-neuf ans après son premier film, La femme de ma vie, et onze ans après Le Temps des aveux, nous le retrouvons donc (enfin !) avec plaisir pour ce nouveau long-métrage qui se déroule entre la Bretagne et Taïwan. Comme le furent chacun de ses longs-métrages, de Je suis le seigneur du château (sorte de voyage immobile, avec des personnages – et donc un spectateur - enfermés dans un château en Bretagne, avec sa forêt magique environnante) en passant par Indochine avec l’Asie (déjà), Est-Ouest avec la Russie et l’Ukraine, Man to Man avec l’Afrique du Sud et l’Écosse, Le Temps des aveux avec le Cambodge…La Réparation est une invitation au voyage.

Bien qu’absent depuis dix ans des salles obscures en tant que réalisateur, Régis Wargnier n’avait cependant pas rompu tout lien avec le septième art. Cinéphile averti, très présent dans les festivals de cinéma, pendant quatre ans, il a aussi présidé plusieurs commissions au CNC, en charge de l’aide aux éditeurs de DVD, et aussi de l’aide à la numérisation. Il fait également partie, depuis 2009, du comité de pilotage de la fondation « culture et diversité », créée par Marc de La Charrière, et dirigée par sa fille Eléonore. Cette fondation a pour but de favoriser l’accès aux écoles de la culture des jeunes des zones défavorisées, sur le principe de l’égalité des chances. Il est également romancier (le romanesque, nous y revenons) : Les Prix d’excellence, publié en 2018, chez Grasset, et La Dernière Vie de Julia B., paru en 2022 chez Robert Laffont.

Ce cinéma, romanesque donc, trop rare aujourd’hui (remis au goût du jour avec le succès, mérité, du Comte de Monte-Cristo, presque dix millions d’entrées en France à ce jour), auquel, avant lui, David Lean ou Sydney Pollack avaient donné ses lettres de noblesse, compte au moins un chef-d’œuvre, Indochine, qui lui permit de remporter une pluie de récompenses parmi lesquelles l’Oscar du meilleur film étranger en 1993 et le César de la meilleure actrice pour Catherine Deneuve, la même année. Ses films sont de grandes fresques qui provoquent un vertige d’émotions, dans lesquelles se déploie l’ivresse des sentiments. Un cinéma parcouru d’un souffle contagieux dans lequel les personnages sont guidés par leurs élans passionnels et donnent envie aux spectateurs d’embrasser la vie avec fougue. « Les vraies passions donnent des forces, en donnant du courage » écrivait Voltaire. Un cinéma dans lequel les impitoyables soubresauts de l’Histoire fracassent les destins individuels mais font jaillir les forces de la passion.

Cette fois, direction la Bretagne donc. Là où, quelques heures avant l'attribution de sa troisième étoile, le célèbre chef Paskal Jankovski (Clovis Cornillac) disparaît avec son second, Antoine (Julien De Saint Jean), lors d'une partie de chasse. À vingt ans, sa fille Clara (Julia de Nunez) se retrouve seule aux commandes du restaurant. Deux ans plus tard, elle reçoit une mystérieuse invitation pour Taïwan où elle décide de se rendre. Elle y croise notamment un chroniqueur gastronomique, Mangenot (Louis-Do de Lencquesaing) qui va aussi enquêter sur la disparition de son père, guidé par les saveurs d’un énigmatique chef, Tao (J.C. Lin).

La disparition (dix mille personnes disparaissent chaque année en France !) est évidemment un sujet éminemment cinématographique par les attentes, les doutes, les questionnements, les hypothèses et les espoirs qu’elle suscite. Elle fait écho au thème de la mer et de l’océan, et plus largement de l’eau, (omni)présents dans le cinéma de Régis Wargnier. Qu’y a-t-il en effet de plus fascinant, impressionnant et mystérieux que ces grandes étendues d’eau, à l’image de ce vertige saisissant que représente une disparition ? C’est ainsi sur des plans de la mer que commencent Indochine et Est-Ouest. On se souvient aussi des plans d’une vertigineuse magnificence de la Baie d’Halong dans le premier.

La scène d’ouverture de La Réparation joue avec ces souvenirs du spectateur, brouillant les repères des époques et des lieux : dans une nature bretonne qui préfigure les espaces verdoyants et plus exotiques de l’Asie, deux amoureux s’enlacent passionnément. Comme un clin d’œil aux histoires qui ont précédé celle-ci dans le cinéma de Régis Wargnier, profondément épiques et romantiques.

Clara est au seuil de la vie adulte, sur le point de s’émanciper, à l’âge délicat et brûlant où le respect dû aux parents bataille avec les envies d’ailleurs, de liberté, et d’être soi. Un âge à l’image aussi de ce qu’est ce cinéma romanesque de Régis Wargnier : ardent.

Les personnages des films de Régis Wargnier sont ainsi souvent confrontés à des tragédies qui les dépassent, historiques comme dans Est-Ouest ou Indochine, ou plus intimes comme dans La Réparation ou dans Je suis le seigneur du château dans lequel le petit Thomas Bréaud, dix ans, perd lui aussi un parent, en l’occurrence sa mère.

Le thème universel de la filiation figure ainsi également souvent au centre du cinéma de Régis Wargnier. C’est en effet aussi un parcours initiatique pour Clara qui devra l’amener, ainsi qu’Antoine, à réparer le drame dont ils sont les protagonistes involontaires. Elle devra aussi apprendre à gérer ce pesant héritage familial et ses doutes obsédants.

Dans Indochine, dans les années 30, Eliane Devries (Catherine Deneuve) dirige avec son père Émile (Henri Marteau) une plantation d'arbres à caoutchouc. Elle a adopté Camille (Linh-Dan Pham), une princesse annamite orpheline. Toutes les deux ne vont pas tarder à tomber amoureuses de Jean-Baptiste (Vincent Pérez), un jeune officier de la marine. Là aussi la filiation et la transmission sont au cœur du récit.

La Réparation n’est pas seulement un film romanesque et de voyage, il se situe ainsi aux frontières de plusieurs genres dont le thriller, le mystère accompagnant la disparition du père de Clara. C’est la gastronomie qui sera le fil directeur de la quête de vérité de la jeune femme, et les saveurs qui la mèneront peut-être jusqu’à lui. Les goûts portent en eux une mémoire et suscitent souvent des réminiscences et peut-être en l’espèce les réponses à ses questions.

Jane Birkin. Catherine Deneuve. Linh-Dan Pham. Emmanuelle Béart. Sandrine Bonnaire…Ces merveilleuses actrices incarnent des héroïnes fortes et passionnées, sublimées par la caméra aimante du réalisateur, des actrices dans la lignée desquelles s’inscrit Julia de Nunez qui crevait déjà l’écran dans le rôle de Bardot dans la série éponyme de 2023. Sa forte présence, son intensité (de jeu et de regard), son phrasé singulier, son naturel, en font déjà une grande actrice en devenir. Ici, elle est à la fois lumineuse et ombrageuse, intrépide et dévorée par les doutes. Elle incarne son personnage à deux périodes de sa vie : une jeune femme de vingt ans encore sous l’influence de son père qui n’ose lui avouer sa relation avec son second puis une femme éprouvée par un drame qui prend son destin en main pour partir à la recherche de ce dernier à Taïwan avant de prendre un nouveau départ.

Dans le cinéma de Régis Wargnier, la passion conduit souvent les personnages à transgresser les règles. Ainsi, dans Indochine, Éliane (Catherine Deneuve) transgresse les règles de son rang social pour vivre son amour avec Jean-Baptiste (Vincent Pérez) tandis que celui-ci trahit l’armée française par amour pour Camille (Linh-Dan Pham). Dans Est-Ouest, Marie (Sandrine Bonnaire) ne cessera de lutter pour revenir en France. Dans Une femme française, Jeanne (Emmanuelle Béart) vivra sa passion au mépris des conventions. Ce long-métrage inspiré de la vie de la propre mère de Régis Wargnier explique aussi certainement pourquoi presque tous ses films mettent en scène des personnages de femmes qui bousculent les règles, des femmes libres qui puisent dans l’amour la force de lutter.

Le scénario de La Réparation, écrit par Régis Wargnier, en collaboration avec Manon Feuvray et Thomas Bidegain, se divise ainsi en deux parties distinctes, portées par la musique originale de Romano Musumarra, et par les saveurs qui en constituent le sel et le liant.

Le voyage s’avère aussi savoureux grâce aux lieux profondément empreints d’une âme, amoureusement filmés, comme le restaurant en Bretagne et comme le grand hôtel de Taipei et le monastère dans la montagne, grâce aussi à une photographie particulièrement soignée de Renaud Chassaing qui exhale un sentiment romanesque. Dans les deux cas, ce sont de vrais restaurants qui servent de décors au film. Le premier convivial, esthétique, chaleureux, le Moulin de Rosmadec, fait écho au second, celui du restaurant Raw qui sert de décor au film pour la partie se déroulant à Taipei.

Clovis Cornillac incarne une présence suffisamment forte pour que son absence constitue une sorte d’ombre fantomatique et puissante qui irrigue tout le film, un questionnement permanent aussi. On devine aisément le vertige de celui qui se retrouve à la cime de sa profession après avoir tant bataillé pour gravir les échelons de la gastronomie et y parvenir. Tendre, protecteur et directif avec sa fille, il est aussi intransigeant et perfectionniste avec sa brigade.

Pour contrebalancer cette silhouette vigoureuse et cette absence omniprésente, il fallait un acteur comme Julien De Saint Jean (déjà formidable dans le rôle d’André dans Le Comte de Monte-Cristo), plus fragile mais non moins fortement présent, au visage poignant. Face à lui, J.C. Lin a une aura plus énigmatique et fuyante, mais non moins captivante, comme un double de celle du père de Clara.

Finalement père et fille seront confrontés à cette même question : comment trouver sa place ? Quel est le sens et quel est le but de cette quête (de réussite) acharnée ?

Un film qui se savoure, aux thématiques aussi intimes qu’universelles, parcouru d’une mélancolie fascinante comme les paysages qui lui servent de cadre. Le portrait d'un magnifique personnage de femme incarné par une actrice magnétique, aussi à l’image de l’affiche du film : un personnage vulnérable qui court pour trouver la vérité, le chemin de sa vérité, et combat les affres du destin, devant des paysages vertigineux et majestueux, ceux d'une nature grandiose qui la dépasse comme l’énigme indicible à laquelle elle est confrontée.

Le dernier plan d’un visage, lumineux et judicieusement énigmatique, m’a rappelé celui, sublime et inoubliable, d’Indochine : Catherine Deneuve de dos face au lac, face à ses souvenirs, son avenir, ses espoirs, ses émotions, après les mots bouleversants de son petit-fils.

Au début d’Indochine, en voix off, Catherine Deneuve prononce cette phrase : « C’est peut-être ça la jeunesse. Croire que le monde est fait de choses inséparables. » Et ce dernier plan, dans ce film précité comme dans La Réparation, nous suggère cela aussi : l’éternité des choses inséparables. Par-delà la disparition. Et un sentiment de douceur sur lequel s’achèvent ces deux films. C’est peut-être cela, aussi, la réparation…