DELON MELVILLE, LA SOLITUDE DE DEUX SAMOURAÏS, un documentaire de LAURENT GALINON (à voir sur Ciné + Classic)

Le Samouraï (1967). Le Cercle rouge (1970). Un flic (1972). Trois polars mythiques sur lesquels Melville et Delon ont collaboré. C’est à ces trois films et à la solitude de ces deux « samouraïs » que s’intéresse le passionnant documentaire de Laurent Galinon (également auteur du livre Alain Delon en clair-obscur ) à voir sur la plateforme de Canal + et sur Ciné + Classic (24.02 à 19h55, 28.02 à 23h, 28.02 à 23h, 03.03 à 19H55), entre témoignages, images de tournages et séquences des films.

Dans la soirée du 2 août 1973, alors qu'il est attablé dans un restaurant de la Côte d'Azur, Alain Delon apprend que Jean-Pierre Melville a fait un malaise à Paris. Immédiatement, il prend sa voiture et remonte en pleine nuit vers Paris pour se rendre au chevet de son réalisateur fétiche qui est, avant tout, un ami, un modèle, un père de substitution.

L’atmosphère du documentaire est-elle-même judicieusement melvillienne (laquelle se caractérise par une lumière grisonnante, bleutée, froide, lumière de la nuit, des rues éteintes, d’ombres condamnées à la clandestinité pour agir), grâce à sa photographie sombrement envoûtante (de Matthieu Moerlen), accompagnée d’une musique qui l’est tout autant (remarquable,d’Olivier Casassus), portée par un magnifique texte prononcé en voix off par Judith Perrignon.

Ce documentaire est ainsi « l’antithèse d’une époque hystérique » comme l’a qualifié son réalisateur, et s’intéresse à celui qui se composait « le visage de la mort », « soleil noir » fascinant, à ses relations avec Melville, mais aussi à la beauté foudroyante des silences melvilliens (des silences qui semblaient régir aussi les relations entre les deux hommes). N’oublions pas que le premier long-métrage du cinéaste fut Le silence de la mer.

Quelques digressions pour vous donner envie de voir ce documentaire qui lui-même donne furieusement envie de (re)voir les films de Melville, et en particulier les trois précités...

Rappelez-vous d’abord ce premier plan du film Le Samouraï. Delon est à peine perceptible, fumant, allongé sur son lit, à la droite de l’écran, dans une pièce morne dans laquelle le seul signe de vie est le pépiement d’un oiseau, un bouvreuil. La chambre, presque carcérale, est grisâtre, ascétique et spartiate avec en son centre la cage de l’oiseau, le seul signe d’humanité dans cette pièce morte. Jef Costello est un homme presque invisible, même dans la sphère privée, comme son « métier » exige qu’il le soit. Le temps s’étire. Sur l’écran s’inscrit « Il n’y a pas de plus profonde solitude que celle du samouraï si ce n’est celle d’un tigre dans la jungle…peut-être… » (une phrase censée provenir du Bushido, et en fait inventée par Melville). Une introduction placée sous le sceau de la noirceur et de la fatalité comme celui du Cercle rouge au début duquel on peut lire la phrase suivante : « Çakyamuni le Solitaire, dit Siderta Gautama le Sage, dit le Bouddha, se saisit d'un morceau de craie rouge, traça un cercle et dit : Quand des hommes, même s'ils l'ignorent, doivent se retrouver un jour, tout peut arriver à chacun d'entre eux et ils peuvent suivre des chemins divergents, au jour dit, inéluctablement, ils seront réunis dans le cercle rouge (Rama Krishna) ». Ensuite, avec calme et froideur, Costello enfile sa « panoplie », trench-coat et chapeau (qui ressemble tant à celle de Melville), tandis que son regard bleu acier affronte son image élégante et glaciale dans le miroir. Le ton est donné, celui d’un hiératisme silencieux et captivant qui ne sied pas forcément à notre époque agitée et tonitruante. Pendant le premier quart d’heure du film, Costello va et vient, sans jamais s’exprimer, presque comme une ombre. Les dialogues sont d’ailleurs rares tout au long du film mais ils ont la précision chirurgicale et glaciale des meurtres et des actes de Costello, et un rythme d’une justesse implacable : « Je ne parle jamais à un homme qui tient une arme dans la main. - C’est une règle ? - Une habitude. »

Solitude encore avec le début du Cercle rouge lorsque deux hommes rentrent en silence dans une cabine de train, habités par la même solitude, et dont on ne découvre que plus tard que l’un est policier et l’autre un prévenu. Il n’y a plus de gangsters et de policiers. Juste des hommes. Seuls. Dans Le Cercle rouge, cette économie de mots est portée à son apogée avec la longue -25 minutes !- haletante et impressionnante scène du cambriolage se déroule ainsi sans qu’une parole ne soit échangée.

Dans Le Samouraï, le plan du début et celui de la fin se répondent ainsi ingénieusement : deux solitudes (encore…) qui se font face, deux atmosphères aussi, celle grisâtre de la chambre de Costello, celle, plus lumineuse, de la boîte de jazz mais finalement deux prisons auxquelles sont condamnés ces êtres solitaires qui se sont croisés l’espace d’un instant. Une danse de regards avec la mort annoncée dès le premier plan, dès le titre et la phrase d’exergue, comme dans Le Cercle rouge. Une fin cruelle, magnifique, tragique (les spectateurs quittent le « théâtre » du crime comme les spectateurs d’une pièce ou d’une tragédie) qui éclaire ce personnage si sombre qui se comporte alors comme un samouraï sans que l’on sache si c’est par sens du devoir, de l’honneur…ou par un sursaut d’humanité. La mise en scène de Melville est un modèle du genre, très épurée (inspirée des estampes japonaises), mise en valeur par la magnifique photographie d’Henri Decae, entre rues grises et désertes, atmosphère âpre du 36 quai des Orfèvres, passerelle métallique de la gare, couloirs gris, et l’atmosphère plus lumineuse de la boîte de jazz ou l’appartement de Jane. Il porte à la fois le polar à son paroxysme mais le révolutionne aussi, chaque acte de Costello étant d’une solennité dénuée de tout aspect spectaculaire.

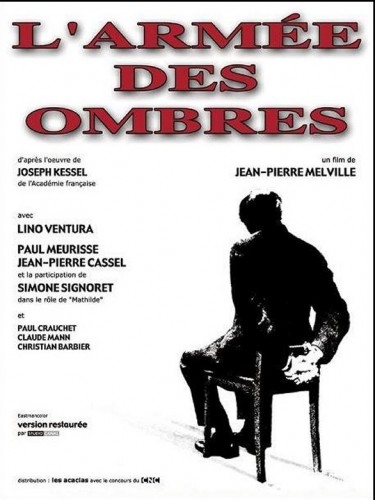

Et pour établir encore une digression dans ces digressions, rappelez-vous aussi le premier plan de L’armée des ombres, qui joue aussi de cette sensation d’étirement du temps. Une place vide puis les bruits de bottes hors champ des soldats allemands qui arrivent vers nous. C’est un plan fixe. Ensuite vient le générique mais le décor est alors gris et il pleut abondamment. L’atmosphère, sombre et pluvieuse, est déjà plantée.

Ces trois films ne seraient sans doute pas des chefs-d’œuvre sans la présence d’Alain Delon, et le documentaire le démontre magnifiquement. Dans Le Samouraï, il parvient à rendre attachant ce personnage de tueur à gages froid, mystérieux, silencieux, élégant, dont le regard, l’espace d’un instant, lors d’une scène face à la pianiste, exprime une forme de détresse, de gratitude, de regret, de mélancolie pour ensuite redevenir sec et brutal. Alain Delon, lui-même n'était sans doute pas si éloigné de ce samouraï charismatique dont le seul vrai ami est un oiseau, loup solitaire impassible d’une tristesse déchirante, un personnage quasiment irréel, comme il n’était pas si éloigné du gangster désabusé et hiératique du Cercle rouge.

Le documentaire nous rappelle (notamment !) que Melville possédait ses propres studios, les studios Jenner, des studios ravagés par un incendie lors duquel périt le bouvreuil du Samouraï. Vous l’aurez compris, je vous encourage vivement à regarder ce documentaire, que vous soyez comme moi inconditionnels du cinéma melvillien et de ces trois films avec Delon (vous apprendrez forcément des choses, et l’atmosphère très melvilienne du film ne pourra que vous séduire ) ou que vous ne le connaissiez pas et souhaitiez les découvrir comme le documentaire vous y incitera certainement tant il dépeint si bien la singularité fascinante du cinéma melvillien, mais aussi de ces deux hommes solitaires et de leurs relations.

Delon/Melville, la solitude de 2 samouraïs, un documentaire de Laurent Galinon, dès cette semaine sur Ciné + classic.