Festival de Cannes 2017 : compte rendu détaillé et palmarès du 70ème Festival de Cannes (28/05/2017)

Chaque année, depuis 17 ans, à la même période, je me retrouve prisonnière volontaire d’un labyrinthe délicieusement inextricable dont les frontières sont délimitées par les confins d’une ville appelée Cannes qui, pendant douze jours, devient le centre du monde. Ou du moins nous en donne la troublante illusion et s’en enorgueillit. Là où bat le cœur exalté et insatiable du cinéma. Là où jours et nuits, réalité et fiction s’imbriquent et se contaminent étrangement. Du moins est-ce le centre du monde pour ceux qui y évoluent et qui, parfois, pourtant, oublient le privilège que représentent ces journées vécues au rythme du cinéma, à voyager immobiles dans les cinématographies du monde entier, à regarder la réalité du monde, âpre souvent, confortablement installés à l’abri de ses tumultes.

Moi aussi, pourtant, je me dis chaque année que ce sera celle de mon dernier Festival de Cannes et puis une nouvelle édition approchant, l’envie de cinéma, de cette atmosphère si particulière qui nous laisse rêver que cela durera toujours, la perspective de ces journées effrénées baignées de septième art, finissent toujours par l’emporter sur cette phrase écrite par l’ancien Président du Festival de Cannes, Gilles Jacob, une phrase que je ressasse toujours, parce que Cannes, ce sont aussi ses exigeants irascibles, ses harassés harassants, ses fiers intransigeants, ses aveugles à l’autre : « Cannes n’est pas un paradis pour les âmes sensibles ». Mais cela demeure un paradis pour les amoureux fous du cinéma. Alors tant pis pour les bleus à l’âme et ce sentiment chaque année, à la fin du festival, de repartir grisée et légèrement désenchantée…

Cette année, du premier au dernier jour, de la première à la dernière montée des marches a régné un soleil insolent qui a encore renforcé ce sentiment d’irréalité, de vivre dans une bulle voluptueuse, coupés du reste du monde. L’indispensable sécurité, omniprésente, nous rappelait pourtant constamment que le monde extérieur au labyrinthe avait basculé dans l’insensé et l’impensable. Et c’est sans doute ce qui me marque et me désarçonne toujours autant à Cannes. Même après 17 ans. Ce décalage, parfois ludique, parfois effarant. Ces contrastes et paradoxes saisissants. Cette chaleur accablante à l’extérieur et cette réalité souvent glaçante sur les écrans. Cet enivrant oubli de l’ailleurs et du lendemain et cette fenêtre ouverte sur le monde. Ces festivaliers qui s’émeuvent et s’offusquent des drames mis en lumière sur l’écran mais qui sont totalement insensibles à ceux qui se produisent au même moment, dans l’ombre, au-delà des frontières du labyrinthe. Et qui pourraient vous piétiner, et leur orgueil avec, pour une invitation.

Contraste entre l’euphorie et la mélancolie. Cannes qui célébrait ses 70 ans quelques heures après l’attentat de Manchester. Contraste entre tous ces films qui, cette année, mettaient en scène les écrans. Ceux, des smartphones, principalement, qui nous hypnotisent, nous capturent, nous captivent, nous rendent insensibles et imperméables à la réalité, qui instaurent une distance entre elle et nous, barricadant nos émotions, nous conduisant à privilégier l’image idéalisée et édulcorée de la réalité à l’instant présent. Ceux sur lesquels se précipitent les festivaliers pour donner leur avis en 140 caractères à peine la projection terminée. Cela a d’ailleurs été le sujet récurrent des films en lice. Ce monde narcissique, autocentré, dans lequel on converse avec soi-même, (ad)mire son propre reflet. Des cris dans le silence, aussi. Des bavardages vains. La difficulté à communiquer, à exprimer ses sentiments tout en les galvaudant. Contrastes et paradoxes que résumait si bien le titre ironique du film d’Haneke. Happy end.

Contraste entre cette photo de moi posant, souriante, tenant mon premier roman, avec son sujet : l’évocation d’ un deuil et d’un hiatus entre le festival et le drame intime, l’indifférence à celui-ci vécue par la protagoniste en plein Festival de Cannes, notamment dans la suite "Mélodie" (inspirée du film "Mélodie en sous-sol") où je posais ce jour-là, ironiquement entre les deux acteurs pour lesquels je partageais une grande admiration avec l’être cher dont l’intolérable disparition est à l’origine de l’écriture de ce livre. Valse étourdissante entre la réalité et la fiction. « Le festival ne fait que jouer son rôle de miroir dans lequel se reflètent nos zones d’ombre mais aussi de lumière» a ainsi déclaré la maîtresse de cérémonie de cette 70ème édition. Merci au passage à l’équipe de l’hôtel Barrière Le Majestic pour les coups de projecteur sur le roman pendant le festival, mon article ici.

C’est pourtant aussi pour ces contrastes et paradoxes, ses excès et ses contradictions, que j’aime ce festival. Ces retours, le soir, sur la Croisette, portée par la force et la beauté d’un film, avec l’impression d’être dans son prolongement ou dans le plan-séquence d’un long-métrage de Fellini où se côtoieraient les êtres les plus élégants et les dégaines les plus improbables. Ces rencontres et ces instants magiques qui procurent la sensation d’avoir traversé l’écran. Comme ce jour-là où par hasard j’ai retrouvé mon premier roman choisi pour orner le décor d’une soirée où j'ai eu le plaisir d'évoquer Claude Sautet avec l'affable et généreux Pierre Gagnaire (avant d'avoir le privilège de déguster sa succulente cuisine) qui avait choisi le « cinéaste de la dissonance » comme thème de ce dîner, lui aussi passionné par le cinéma du réalisateur français. Les tables étaient ornées de citations de « César et Rosalie ». Il manquait juste ma préférée qui, tout le dîner, m’a accompagnée comme une douce mélopée : « Ce n’est pas ton indifférence qui me tourmente, c’est le nom que je lui donne : la rancune, l’oubli. David, César sera toujours César, et toi, tu seras toujours David, qui m’emmène sans m’emporter, qui me tient sans me prendre et qui m’aime sans me vouloir… ». Pour le récit de ce dîner, cliquez ici.

C’est aussi pour ces soirées hors du temps. Comme ce soir-là dans un décor digne du « Guépard » sous les ors du Carlton mais dans une ambiance qui lorgnait plutôt du côté des dîners conviviaux de Claude Sautet grâce à un agréable voisinage à la table de l’ancien et irremplaçable Président du Festival de Cannes (toujours président de la Cinéfondation, objet du dîner ce soir-là) qui lui a transmis son élégance, qui manque parfois désormais, si rare en tout cas. Et puis le Carlton, légendaire, dont l’Histoire est un film. Qui nous donne la sensation de jouer notre rôle dans le long-métrage qui s’y écrirait jour après jour. Pour moi, le Carlton c’est à jamais « La Main au collet ». Hitchcock. Grace Kelly. Cary Grant. D’autres élégants irremplaçables. Ou peut-être ce soir-là l’ambiance était-elle Woodyallenienne. Midnight in Cannes. Il manquait juste l’air de jazz pour nous accompagner et achever de nous convaincre que nous avions remonté le temps.

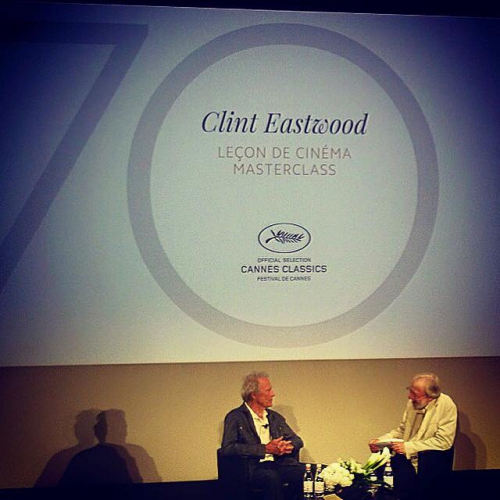

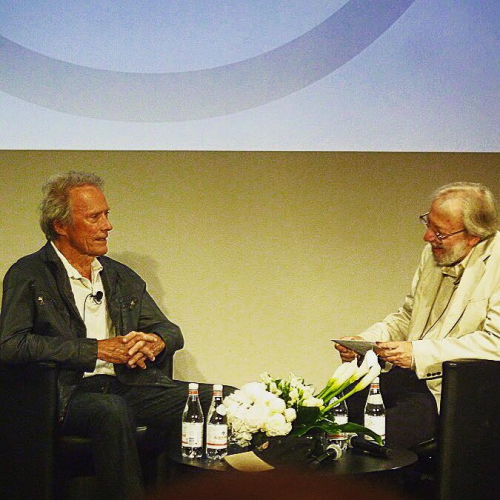

C’est aussi assister à cette passionnante master-class de Clint Eastwood qui a répondu avec application et avec humour souvent à des questions parfois laborieusement lues. Robert Kincaid. Quel bonheur d’entendre l’acteur/réalisateur d’un de mes films préférés « Sur la route de Madison » (même s’il n’avait pas l’air très enthousiaste, et c’est un euphémisme, en évoquant Meryl Streep).

Et puis il y a tous ces plans de films inoubliables qui à eux seuls valaient le voyage, les derniers plans souvent, ceux des films d’Haneke, de Kiarostami, de Campillo, de Zvyagintsev. Gravés dans ma mémoire. Avec la force des souvenirs de ma propre existence.

Cette exaltation en découvrant un film à la première projection de 8H30. Cette émotion chaque année renouvelée en pénétrant dans le Grand Théâtre Lumière, antre du septième art, réminiscence de celle éprouvée il y a 17 ans, lors de mon premier Festival de Cannes. Me rappelant à chaque fois aussi l’enfant que j’étais qui regardait tout cela par le prisme de l’écran de télévision comme un univers mystérieux et inaccessible. Impressionnée. Ce moment où la salle retient son souffle avant de découvrir les premiers plans qui nous happent dans un nouvel univers. Cette impression que tout y est possible, que cela ne s’arrêtera jamais. Que la vie, c’est du cinéma. Qu’on peut parler de cinéma à toute heure du jour et de la nuit. Ou demander à son interlocuteur ce qu’il a pensé du film qu’il vient de voir avant de lui demander comment il va. Le pouls du cinéma.

C’est être fascinée devant un film hongrois et l’instant d’après, sur le toit du palais des festivals, regarder le soleil décliner, face à une vue à couper le souffle, tout en écoutant religieusement Michel Legrand réinterpréter magistralement avec une générosité et une énergie admirables la musique des « Parapluies de Cherbourg » sur différents tempos, nous procurant la sensation de nous envoler et de voltiger comme dans ledit film hongrois. Sublime. Inoubliable.

Alors, tant pis, je n’ai pas participé à cette course contre la montre qui consiste à donner son avis à peine la projection terminée. A ce jeu, je préfère celui des correspondances. Et prendre le temps de mettre un peu d’ordre dans ce kaléidoscope d’émotions et d’images. Le temps de voir celles qui résistent à son écoulement. Impriment et imprègnent ma mémoire. Je vous donnerai donc ici un avis global sur les films (moins nombreux cette année parce que l’objectif était pour moi avant tout de profiter de ma présence sur la Croisette pour communiquer sur ce roman et ce recueil qui me tiennent à cœur et qui évoquent d’ailleurs ma passion pour ce festival) avant de vous livrer mes critiques détaillées (souhaitant d’ailleurs revoir certains films au préalable mais aussi voir la palme d’or que j’ai manquée pour vous livrer des critiques dignes de ce nom). En attendant, voici mes premières impressions…

1/ MISE EN ABYME

Je réalise que j’ai souvent donné ce titre à mes bilans du Festival de Cannes, sans doute parce que les cinéastes, les grands cinéastes, affectionnent les parallèles, les enchevêtrements, les métaphores, le double jeu, l’évocation du cinéma (et l’Histoire du cinéma n’est pas avare de chefs-d’œuvre dans ce domaine). Je me souviens ainsi des ensorcelantes « Etreintes brisées » de Pedro Almodovar en 2009. Cette année-là, le président du jury du Festival de Cannes 2017, à nouveau, n’était pas reparti avec le prix, cette palme d’or qu’il aurait méritée tant de fois et qui ne figure toujours pas à son palmarès. Il n’avait d’ailleurs rien reçu pour ce film.

- « Les Fantômes d’Ismaël » d’Arnaud Desplechin (film d’ouverture – hors compétition)

Longtemps le festival a choisi pour film d’ouverture des grosses productions, souvent américaines, s’accompagnant de génériques et montées des marches prestigieux. Après Woody Allen et son « Café Society » l’an passé –au passage retrouvez ma critique du film actuellement à l’honneur sur le site de Canal plus- ( un cinéaste qui, lui aussi, d’ailleurs, a souvent recouru à la mise en abyme) c’était au tour du français Arnaud Desplechin d’ouvrir le bal avec « Les fantômes d’Ismaël », hors compétition, après cinq sélections en compétition. « J'ai appris avec une grande émotion que le film faisait l'ouverture. C'est un honneur. J'étais très touché », a ainsi déclaré Arnaud Desplechin lors de la conférence de presse du film.

À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste, Ismaël (Mathieu Amalric) est chamboulée par la réapparition d’un amour disparu, Carlotta disparue 20 ans auparavant, plus exactement 21 ans, 8 mois et 6 jours… Ce personnage irréel à la présence troublante et fantomatique est incarné par Marion Cotillard. La manière dont elle est filmée, comme une apparition, instille constamment le doute dans notre esprit notamment lorsqu’elle est filmée dans l’embrasure d’une porte, ses vêtements flottant autour d’elle. Quand elle danse pourtant (magnifique scène d’une grâce infinie sur «It Ain't Me Babe», de Bob Dylan), elle semble incroyablement vivante et envoûtante. Présente. « La scène de la danse est à 95% une invention de Marion » a ainsi précisé Arnaud Desplechin.

Desplechin jongle avec les codes du cinéma pour mieux les tordre et nous perdre. Les dialogues sont magistralement écrits et interprétés « Je voulais déchirer ma vie » dit Carlotta. Ismaël répond : « C'est ma vie que tu as déchirée. » Qu’importe si certains les trouvent trop littéraires. C'est ce qui rend ce film poétique, évanescent.

A la frontière du réel, à la frontière des genres (drame, espionnage, fantastique, comédie, histoire d’amour), à la frontière des influences (truffaldiennes, hitchcockiennes –Carlotta est bien sûr ici une référence à Carlotta Valdes dans « Vertigo » d’Hitchcock-) ce nouveau film d’Arnaud Desplechin est savoureusement inclassable, et à l’image du personnage de Marion Cotillard : insaisissable et nous laissant une forte empreinte. Comme le ferait un rêve ou un cauchemar.

Le film est porté par des acteurs remarquables au premier rang desquels Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg (ses échanges avec Ismaël sont souvent exquis). « Charlotte Gainsbourg fait partie des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier » a ainsi déclaré Marion Cotillard en conférence de presse. « J'ai le sentiment d'avoir trouvé un personnage quand j'ai trouvé sa manière de respirer » a-t-elle également ajouté. « Depuis "L'Effrontée" j'avais envie de tourner avec Charlotte Gainsbourg et cette fois-ci fut la bonne » a déclaré Desplechin.

La fin du film était elle aussi une ouverture. Un espoir. Un film plein de vie, un dédale dans lequel on s’égare avec délice porté par deux personnages énigmatiques, deux actrices magistrales. « Tout le film est résumé dans la réplique suivante : la vie m'est arrivée », a ainsi déclaré Arnaud Desplechin en conférence de presse. La vie avec ses vicissitudes imprévisibles que la poésie du cinéma enchante et adoucit. Le cinéma de Desplechin indéniablement.

- « D’après une histoire vraie » de Roman Polanski (hors compétition)

Le festival commençait avec une mise en abyme et un fantôme et s’achevait avec un film aux thématiques similaires. Peut-être pour nous dire que ces douze jours n’avaient été qu’un doux songe…

« D’après une histoire vraie » s’inspire ainsi du best-seller éponyme de Delphine De Vigan, récompensé en 2015 du Prix Renaudot et du Goncourt des lycéens.

Delphine (Emmanuelle Seigner) est l’auteur d’un roman intime et consacré à sa mère devenu best-seller. Déjà éreintée par les sollicitations multiples et fragilisée par le souvenir, Delphine est bientôt tourmentée par des lettres anonymes l'accusant d'avoir livré sa famille en pâture au public. La romancière est en panne, tétanisée à l'idée de devoir se remettre à écrire. Son chemin croise alors celui de Elle (Eva Green). La jeune femme est séduisante, intelligente, intuitive. Elle comprend Delphine mieux que personne. Delphine s'attache à Elle, se confie, s'abandonne. Alors qu’Elle s’installe à demeure chez la romancière, leur amitié prend une tournure inquiétante. Est-elle venue combler un vide ou lui voler sa vie ?

C’est Emmanuelle Seigner qui a lu le livre et a eu l’idée de suggérer à Roman Polanski de l’adapter « Quand j’ai lu ce livre, cela me rappelait ses premiers films ». « J’ai eu un peu d’incrédulité quand il m’a dit qu’il l’adapterait. J’étais très honorée. Le cinéma m’inspire beaucoup. J’ai revu Le Locataire, Répulsion » a ainsi répondu l’auteur du livre.

Et qui mieux qu’Assayas, auteur du sinueux, vénéneux, fascinant, trouble, troublant « Sils Maria » qui abordait déjà magistralement l’étanchéité des frontières entre l’art et la vie, pour l’adapter ? : « J’étais très honorée que Roman pense à moi pour l’adaptation. J’ai adapté plusieurs livres ou pièces, ce qui me préoccupe le plus est de ne pas m’éloigner de l’œuvre que j’adapterai. »

Le personnage d’Elle apparaît d’ailleurs comme Carlotta dans « Les fantômes d’Ismaël ». Brusquement. La seconde dont on ne voit d’abord que les jambes tend sa main, sans que son visage soit encore perceptible. La première apparaît dans une sorte de distorsion de la réalité avec un son également déformé. D’emblée, Polanski indique au lecteur que tout cela est imaginaire, du moins étrange. Elle symbolise les démons de Delphine. Son double maléfique. C'est moins le suspense qui importe que la manière dont Polanski conduit son intrigue (même s'il réussit à nous étonner avec un dénouement pourtant attendu et prévisible), capte et retient notre attention. Après le film sur l’écrivain-fantôme (« The Ghost-writer »), Polanski s’attache donc au fantôme de l’écrivain avec un jeu troublant, dangereux (qui ressemble d’ailleurs beaucoup à celui de Thomas et Vanda dans « La Vénus à la Fourrure ») qui va rendre la frontière entre l’imaginaire et la réalité (entre la scène et la réalité dans « La Vénus la fourrure ») de plus en plus floue. Dans « La Vénus à la fourrure », la Vanda de la pièce et l’actrice venue auditionnée ne devenaient bientôt qu’une seule et même personne qui allait manipuler, « mettre en scène ». De même que Delphine se laisse manipuler par son esprit. Là aussi deux personnes en une seule.

L’intelligence de la mise en scène de Polanski nous fait d’ailleurs comprendre dès le début que c’est Elle le démiurge, la manipulatrice tout comme Vanda l’était dans « La Vénus à la fourrure ». Les multiples mouvements de caméra font sens, nous manipulent aussi, comme un troisième personnage, incarnant le vrai Démiurge, l’autre metteur en scène ou l'autre écrivain. Tout dans le cinéma de Polanski est toujours familier et étrange, envoûtant et angoissant, et reflète un sentiment d’inconfort. L’enfermement, l’angoisse, la manipulation sont toujours au rendez-vous. Comme dans « Carnage » et « La Vénus à la fourrure », seuls le début et la fin nous font sortir du théâtre et/ou de l’imaginaire et comme dans « Carnage », Polanski est ici à son tour le Dieu et le démiurge du carnage, d’un autre jeu de massacre.

« C’était l’étrangeté de la réalité du personnage qui m’a plu et qu’on se demande s’il existe ou pas» a ainsi déclaré Eva Green lors de la conférence de presse.

Ce sujet et ce cadre étaient ainsi idéaux pour Polanski qui aime jouer avec nos perceptions et celles de ses personnages, nous donner un sentiment de claustrophobie et de paranoïa, un univers dans lequel règne une étrangeté perturbante. Il joue avec le second degré pour interroger les démons et les atermoiements de l’artiste, et en particulier le caractère schizophrénique du beau métier d’écrivain, obsédé et tourmenté par son sujet jusqu’à l’oubli ou le dédoublement de soi. C’est jubilatoire et passionnant de se laisser embarquer comme un auteur le serait par ses personnages qui l’emportent là où il ne l’aurait espéré, dans les tréfonds abyssaux de son âme. Un nouveau huis-clos oppressant dans lequel Polanski s’amuse avec les clichés du thriller. Ajoutez à cela la musique d’Alexandre Desplat, l’interprétation parfaite d’Emmanuelle Seigner et vous obtenez une comédie noire, une réflexion passionnante sur l’acte d’écrire qui n’aurait pas démérité en compétition.

2/ INCOMMUNICABILITE

- « Happy end » de Michael Haneke (compétition officielle)

« Tout autour le Monde et nous au milieu, aveugles. Instantané d’une famille bourgeoise européenne.» nous indiquait le synopsis du dernier film de Michael Haneke, ironiquement intitulé (connaissant la noirceur de son cinéma, nous pouvions en effet douter de la sincérité du titre) « Happy end ». Lauréat de la palme d’or en 2009 avec « Le ruban blanc » et avec « Amour » en 2012, deux chefs-d’œuvre, Michael Haneke m’a quelque peu décontenancée avec ce nouveau film. Déçue de prime abord… et pourtant il est de ceux dont les images me reviennent, dont je réalise la force avec le recul.

Le film commence par une scène vue à travers le téléphone portable de la fille de la famille, tout aussi ironiquement prénommée (Eve), qui filme avec celui-ci. La scène est la suivante : la mère de la jeune fille se prépare dans son rituel quotidien avant d’aller au lit. Chaque geste, du brossage des cheveux à l’extinction de la lumière, est commenté par sa fille. Des gestes mécaniques. Comme si la mère était un robot déshumanisé. La mère prend des calmants. La fille décide qu’il serait bien de s’en servir pour se débarrasser du hamster dont elle filme ainsi la mort. Prémisses de celle de la mère qui mourra dans des circonstances similaires auxquelles sa fille ne semble pas étrangère. Ces premiers plans, glaçants, quotidiens mais palpitants, nous rappellent ainsi ceux d’ « Amour » : la caméra d’Haneke y explorait les pièces d’un appartement pour arriver dans une chambre où une femme âgée gisait, paisible, morte. Ici aussi il s’agit de mort. Des sentiments. De l’humain. Là aussi la mort va peu à peu tisser sa toile.

Pendant ce temps, à Calais, sur un chantier, un mur s’effondre.

Deux mondes qui ne devraient pas se côtoyer.

Mais alors que sa mère est hospitalisée dans le coma, la jeune fille doit revenir vivre dans la famille de son père. Sa tante dirige l’entreprise de BTP. Il y a là aussi son grand-père qui n’aspire plus qu’à une chose : mourir.

Haneke est sans concessions avec la bourgeoisie de province aveuglée par ses drames individuels tandis que des drames collectifs se jouent à ses portes. L’histoire se déroule à Calais, là où les migrants venus du monde entier tentent de passer en Angleterre. La première fois où nous voyons les migrants, c’est en plan large alors que le patriarche leur adresse des propos inaudibles pour le spectateur, et dont on imagine qu’il leur demande de l’aide.

Chacun vit enfermé. Dans sa douleur. Dans son monde. Dans sa catégorie sociale. Dans son incapacité à communiquer. A livrer ses émotions autrement que par écrans interposés. Autrement qu’en criant sa douleur en tentant de mettre fin à ses jours (ce qui relie d’ailleurs le patriarche et la jeune fille). Les échanges amoureux ont lieu par chat (donnant lieu à de très longues scènes où les échanges défilent sur l’écran).

Jean-Louis Trintignant est une fois de plus remarquable, sorte de continuité du personnage d’ « Amour », misanthrope ayant perdu et aidé à mourir l’amour de sa vie.

Le tout est filmé avec une froideur documentaire, une distance qui renforce la force du propos. Le dénouement, lorsque ces différents mondes et douleurs se confrontent, est férocement savoureux. Un mariage dans une salle baignée de clarté, avec la mer d'un bleu parfait en arrière-plan alors que tout n'est que fallacieuse sérénité et harmonie. Les dernières minutes sont cruelles, lucides, cyniques, magistrales.

Une comédie noire grinçante d’une d’une acuité ahurissane qui prouve une nouvelle fois l’étendue du talent d’Haneke, la puissance de son regard mais aussi la modernité de son cinéma. «Je ne me souviens plus du film, mais je me souviens des sentiments» dit Jean-Louis Trintignant en racontant une anecdote à son épouse dans « Amour ». C’est aussi ce qui reste de ce nouveau film d’Haneke. Le sentiment d’une incommunicabilité ravageuse et destructrice.

Avec une froideur et un ascétisme inflexibles, avec une précision quasi clinique, avec une cruauté tranchante et des dialogues cinglants, avec une maîtrise formelle fascinante, dans « Le ruban blanc » Haneke poursuivait son examen de la violence en décortiquant les racines du nazisme, par une démonstration cruelle et prodigieuse. C’est une autre démonstration d’une autre violence, l’indifférence sociale, qu’il réalise ici. Et la démonstration est une fois de plus implacable et saisissante.

- « Le jour d’après » de Hong Sangsoo (compétition officielle)

Beaucoup plus doux semblait être l’univers d’Hong Sangsoo avec son noir et blanc mélancolique et intemporel. Et pourtant… Le titre de ce film pourrait être interchangeable avec celui du film d’Haneke. Et dès la première scène où les gestes trahissent les dénégations d’un mari (refusant d’admettre qu’il trompe sa femme tant en mangeant péniblement un plat de nouilles, perturbé par les questions inquisitrices de cette dernière), la douceur du noir et blanc se révèle être un faux-semblant…à l’image de toute la vie du protagoniste.

Areum s’apprête à vivre son premier jour de travail dans une petite maison d’édition. Bongwan, son patron, a eu une relation amoureuse avec la femme qu’Areum remplace. Leur liaison vient de se terminer. Ce jour-là, comme tous les jours, Bongwan quitte le domicile conjugal bien avant l’aube pour partir au travail. Il n’arrête pas de penser à la femme qui est partie. Ce même jour, la femme de Bongwan trouve une lettre d’amour. Elle arrive au bureau sans prévenir et prend Areum pour la femme qui est partie...

Vingtième film du cinéaste coréen pour la quatrième fois en compétition à Cannes, « Le jour d’après », derrière le vaudeville et le marivaudage, la futilité apparente, révèle progressivement la force des personnages, et derrière la lâcheté, l’histoire d’un homme qui découvre sa raison de vivre. N’est-ce pas là l’essentiel ? Les dialogues, brillants et ciselés, réjouiront ses admirateurs et le dispositif lassera sans doute une fois de plus ses détracteurs. Il n’empêche que la sobriété de la réalisation, le dispositif (huis-clos récurrent chez le cinéaste et quelques plans sublimes en extérieur ou à la fenêtre d’un taxi sous la neige), procurent toute sa force à la dernière scène (après un dernier dialogue là aussi en forme de trompe-l’œil, réjouissant et terrible, témoignant d'une amnésie sidérante symptomatique d’une indifférence coupable) et au jour d’après, un lendemain qu’il nous laisse le soin de rêver… Un film qui aurait eu sa place au palmarès notamment un prix d’interprétation pour Kim Min-hee.

- « In the fade » (« Aus dem Nichts ») de Fatih Akin (compétition officielle)

C’est Diane Kruger qui a reçu le prix en question, amplement mérité, déclarant lors du palmarès : « A tous ceux qui ont été victimes de terrorisme et qui ont tout perdu, sachez que vous n’êtes pas oubliés. »

Elle interprète ici Katja dont la vie s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bombe. Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance.

Si le réalisateur allemand d’origine turque s’inspire ici des attentats commis contre des immigrés par le trio néonazi de la NSU, entre 2000 et 2007, son film est terriblement actuel et surtout passionnant dans son traitement de l’après. L’après attentat. L’après deuil. L’après drame. Après un drame quel qu’il soit. La solitude et le sentiment d’incompréhension dans lesquels s’enferment les victimes. L’oubli auquel on souhaite les contraindre. Et en cela il est terriblement universel.

C’est la première fois que l’actrice allemande joue dans sa langue maternelle. Elle fait magistralement évoluer son personnage de la félicité au malheur et à la douleur, absolues, démontrant toute l’étendue et la finesse de son jeu. Cela démarre par une séquence de mariage en prison. Comme une métaphore de ce qui l’attend. Cette prison de souffrance dans laquelle le drame va ensuite l’enfermer.

Le film est divisé en trois parties. Trois étapes du drame. Deuil. Injustice. Vengeance. Jusqu’au point de non retour. Un film aux accents de film noir avec cette pluie qui, rageuse, tombe continuellement.

Si Fatih Akin tombe dans certaines facilités scénaristiques (il avait pourtant obtenu le prix du scénario en 2007 pour « De l’autre côté »), il n’en dresse pas moins un poignant portrait de femme, dévorée par la douleur. Et lorsque, sur les côtes grecques, la nature et son corps même semblent la rappeler vers la vie, comment ne pas être bouleversée par son refus de celle-ci, moins une apologie (et encore moins une justification) de la vengeance que lui ont reproché ses détracteurs (les critiques n’ont pas toujours été tendres) que l’acte désespéré d’une femme que la douleur du deuil étouffe et terrasse.

L’utilisation de la musique du groupe de rock américain Queens of the Stone Age achève ce tableau dramatique auquel il est difficile de rester indifférent, notamment grâce à la performance parfaite de Diane Kruger au service de ce personnage désarmé face à tant d’injustice et d’indifférence et qui, seule, doit faire face à l’insoutenable.

- « The Meyerowitz stories » de Noah Baumbach (compétition officielle)

« Le récit intergénérationnel d’une fratrie en conflit rassemblée autour de leur père vieillissant. » Une famille new-yorkaise se réunit autour du patriarche vieillissant de la famille : l’artiste Harold Meyerowitz célébré pour sa carrière à l’occasion d’une rétrospective.

Là aussi, sous une apparence de comédie (finalement à nouveau un film qui aurait pu ironiquement s’intituler « Happy end ») le réalisateur porte un regard acéré et sans concessions sur les non-dits, les névroses (la sœur qui dissimule un traumatisme, la fille qui réalise des courts-métrages expérimentaux totalement abscons et qui fascinent la famille), les blessures narcissiques d’une famille et en particulier le père tellement centré sur lui-même que, même au restaurant, il soliloque face à son fils qui tente de lui parler de ses problèmes. Les personnages parlent beaucoup mais ne communiquent finalement que rarement jusqu’à l’explosion et la prise de conscience finales.

Adam Sandler, Ben Stiller et Elizabeth Marvel, ou encore Emma Thompson sont parfaits dans cette comédie teintée de mélancolie. Derrière l’humour, le portrait sensible d’une famille dont chaque membre est en mal d’amour d’un père aveuglé par son narcissisme.

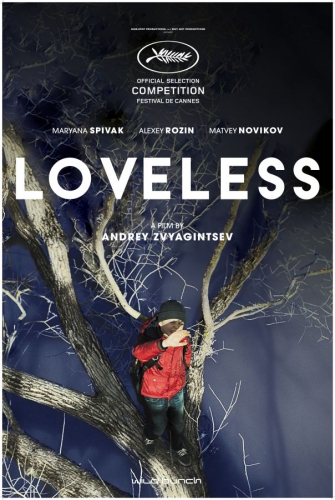

- « Faute d’amour » (Loveless ) de Andreï Zvyagintsev (compétition officielle)

« Faute d’amour » est mon grand coup de cœur de cette édition que je retournerai voir pour vous en parler plus longuement et plus précisément. Son titre, là aussi, pourrait s’appliquer aux films évoqués précédemment dans lesquels chacun des personnages exprimaient à sa manière un manque d’amour. Ici, comme dans le film d’Haneke, c’est un enfant qui en est victime.

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.

En 2007, Konstantin Lavronenko, remportait le prix d’interprétation masculine pour son rôle dans « Le Bannissement » de Zvyagintsev. Avec « Elena », Zvyangintsev remportait le Prix spécial du jury Un Certain Regard en 2011. Et le Prix du scénario pour « Leviathan » en 2014. Avec ce cinquième long-métrage, il frôle la perfection.

Ce film palpitant m’a littéralement scotchée à l’écran du premier au dernier plan. Premiers plans de ces arbres décharnés, morts, comme un avertissement. Et de ce drapeau russe flottant sur le fronton d’une école déserte. « Je voulais parler d’absence d’empathie et d’égoïsme permanent et l’arrière-plan politique contribue à votre perception ». Voilà comment Zvyagintsev a évoqué son film lors de la conférence de presse des lauréats. Il a obtenu le grand prix, son film avait aussi tout d’une palme d’or. Et dans ces premiers plans, déjà, tout était dit.

Chaque séquence, portée par une mise en scène vertigineuse d’une précision stupéfiante (perfection du cadre, des mouvements de caméra, de la lumière, du son même), pourrait être un court-métrage parfait et le tout esquisse le portrait d’êtres ne sachant plus communiquer ni aimer. La mère passe ainsi son temps sur Facebook et à faire des selfies. Métaphore de la Russie et plus largement d’un monde, individualiste, matérialiste et narcissique, où il est plus important de parler de soi sur les réseaux sociaux que de s’occuper de ses enfants. Où l’entreprise devient un univers déshumanisé dans l’ascenseur de laquelle les employés sont silencieusement alignés tels des zombies.

« Faute d’amour » est un film très ancré dans le pays dans lequel il se déroule mais aussi très universel. Le pays en question c’est une Russie qui s’essouffle (au propre comme au figuré, et tant pis pour ceux qui trouveront le plan le matérialisant trop symboliste). A l’arrière-plan, l’Ukraine. « Il y a une dimension métaphysique. La perte de l'enfant pour ces deux parents, c'est pour la Russie la perte de la relation naturelle et normale avec notre voisin le plus proche, l'Ukraine », a ainsi expliqué le cinéaste. Et quand la caméra explore le bâtiment fantôme, surgi d’une autre époque, figé, chaque pas dans cette carcasse squelettique nous rappelle ainsi à la fois les plaies béantes d’un pays et celles d’un enfant qui venait s’y réfugier.

Le film est éprouvant, par moment étouffant, suffocant même. Il décrit des êtres et un univers âpres, abîmés, cela ne le rend pas moins passionnant comme un éclairage implacable sur une société déshumanisée, pétrie de contradictions. Ainsi, le père travaille dans une société avec un patron intégriste qui ne supporte pas que ses employés divorcent tandis que la mère travaille dans un institut de beauté et passe son temps à s’occuper de son corps.

Les scènes de disputes entre les parents sont d’une violence inouïe et pourtant semblent toujours justes, comme celle, féroce, où la mère dit à son mari qu’elle ne l’a jamais aimé et a fortiori celle que l’enfant entend, caché derrière une porte, dont nous découvrons la présence à la fin de celle-ci, dispute qui avait pour but de s’en rejeter la garde. L’enfant semble n’être ici qu’un obstacle à leur nouveau bonheur conjugal. Une séquence d’une force, d’une brutalité à couper le souffle. Et lorsque l’enfant se réfugie pour pleurer, secoué de sanglots, exprimant un désarroi incommensurable que personne ne viendra consoler, notre cœur saigne avec lui.

Zvyangintsev, s’il stigmatise l’individualisme à travers ceux-ci, n’en fait pas pour autant un portrait manichéen des parents. La mère, Genia, a ainsi vécu elle aussi une enfance sans amour avec une mère surnommée « Staline en jupons » qui, elle-même, après une séquence dans laquelle elle s’est montrée impitoyable avec sa fille, semble s’écrouler, visiblement incapable de communiquer autrement qu’en criant et insultant, mais surtout terriblement seule. Genia apparaît au fil du film plus complexe et moins détestable qu’il n’y paraissait, la victime d’un système (humain, politique) qui broie les êtres et leurs sentiments. Son mari nous est presque rendu sympathique par la haine que sa femme lui témoigne et par son obstination silencieuse à aider aux recherches menées par des bénévoles qui témoignent d’une générosité qui illumine ce film glaçant et glacial.

Des décors de l’appartement, d’une froideur clinique, à ces arbres squelettiques, à l’entreprise du père avec ses règles et espaces rigides, en passant par les extérieurs que la neige et l’obscurité envahissent de plus en plus au fil du film, tout semble sans âme et faire résonner ces pleurs déchirantes d’un enfant en mal d’amour (auxquelles d’ailleurs feront écho d’autres pleurs et d’autres cris lors de séquences ultérieures également mémorables et glaçantes). Des plans qui nous hanteront bien après le film. Bien après le festival. Un très grand film qui m’a rappelée une palme d’or qui nous interrogeait sur les petitesses en sommeil recouvertes par l’immaculée blancheur de l’hiver, un film rude et rigoureux,« Winter sleep » de Nuri Bilge Ceylan. Une palme d’or que Zvyagintsev (reparti avec le prix du jury) aurait indéniablement méritée pour ce film parfait de l’interprétation au scénario en passant par la mise en scène et même la musique, funèbre et lyrique, qui renforce encore le sentiment de désolation et de tristesse infinie qui émane de ces personnages que la richesse du scénario nous conduit finalement à plaindre plus qu’à blâmer. Du grand art.

- « Good time » de Josh et Benny Safdie (compétition officielle)

Un braquage qui tourne mal… Connie (Robert Pattison) réussit à s'enfuir mais son frère Nick est arrêté. Alors que Connie tente de réunir la caution pour libérer son frère, une autre option s'offre à lui : le faire évader. Commence alors dans les bas-fonds de New York, une longue nuit sous adrénaline.

A ceux qui n’auraient pas vu « Cosmopolis » et «Maps to the stars » et qui douteraient encore du talent de Robert Pattinson, je leur recommanderais de voir ce film dans lequel, méconnaissable, il crève littéralement l’écran. Le film démarre fort par une scène d’un jeune déficient mental interrogé par un psychiatre. Mais soudain son frère, Connie, débarque et lui ordonne de partir. On les retrouve ensuite lors d’un braquage qui va mal tourner.

Quinze jours après, de ce film truffé d’influences me restent les souvenirs de la prestation impressionnante de Pattinson, une bande sonore et musicale (signée Daniel Lopatin alias Oneohtrix Point Never), personnage à part entière, omniprésente qui accompagne la course folle du malfrat, les personnages cabossés qu’il croise dans sa fuite. Un divertissement vrombissant à voir pour la prestation de son acteur principal, pour se laisser envahir par cette bande son sans répit, et pour le second degré. Cela justifiait-il une place en compétition ? A vous de voir…

- « 120 battements par minute » de Robin Campillo (compétition officielle)

C’est le film qui a bouleversé les festivaliers au début de cette 70ème édition et qui méritait amplement son Grand Prix. C’est d’ailleurs avec beaucoup d’émotion que Pedro Almodovar l’a évoqué lors de la conférence de presse du jury. On sentait d’ailleurs poindre un regret lorsqu’il a déclaré : « J'ai adoré 120 battements par minute. Je ne peux pas être plus touché par un film. C'est un jury démocratique. Et je suis 1/9ème seulement. » Mais aussi « Campillo raconte l'histoire de héros qui ont sauvé de nombreuses vies. Nous avons pris conscience de cela. »

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan (Arnaud Valois) va être bouleversé par la radicalité de Sean (Nahuel Perez Biscayart) qui consume ses dernières forces dans l’action. Sean est un des premiers militants d' Act Up. Atteint du VIH, il est membre de la commission prisons. Au film politique va s’ajouter ensuite le récit de son histoire avec Nathan, nouveau militant, séronégatif.

Le film s’attache en effet à nous raconter à la fois la grande Histoire et celle de ces deux personnages. Celle d’Act Up se heurtant aux groupes pharmaceutiques, essayant d’alerter l’opinion publique et le gouvernement insensible à sa cause. Celle de l’histoire d’amour entre Sean et Nathan. Deux manières de combattre la mort. La première est racontée avec une précision documentaire. La seconde est esquissée tel un tableau avec de judicieuses ellipses. L’une domine tout le début du film avant que la seconde ne prenne une place grandissante, le film se focalisant de plus en plus sur l’intime même si le combat est toujours présent, en arrière-plan.

La durée du film (2H10) devient alors un véritable atout nous permettant de nous immerger pleinement dans leur action et de faire exister chaque personnage, de nous les rendre attachants, de nous permettre d'appréhender la violence apparente de leurs actions qui deviennent alors simplement des appels au secours, des cris de colère, si compréhensibles. Parce qu’il n’y a pas d’autre solution face à l’indifférence et l’inertie. Parce que le temps court et leur manque. La caméra s’attache et s’attarde à filmer les visages et les corps, vivants, amoureux, mais aussi les particules qui les détruisent inéluctablement. Deux réalités qui s’opposent. Une course contre la montre. Contre la mort.

Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois et Antoine Reinartz sont impressionnants de force, d’intensité, de justesse, de combattivité. Ils rendent leurs personnages furieusement vivants et Adèle Haenel impose sa colère avec force, totalement imprégnée de son rôle.

Campillo démontre ici une nouvelle fois son talent de scénariste (il fut notamment celui d’ « Entre les murs », palme d’or 2008 mais aussi notamment des autres films de Laurent Cantet), dosant brillamment l’intime et le collectif, l’histoire d’amour et le combat politique et parvenant à faire de chacun des débats, parfois virulents, des moments passionnants, témoignant toujours de ce sentiment d’urgence. Certains ont reproché au film d’être trop long ou bavard mais aucun de ces échanges n’est vain ou gratuit. Ils sont toujours vifs et incisifs, enragés de l’urgence dictée par la maladie et la mort qui rôde. Ne pas s’arrêter, ne pas se taire pour ne pas mourir.

La dernière partie du film, poignante, ne tombe pourtant jamais dans le pathos ni dans la facilité. Campillo raconte avec minutie et pudeur les derniers sursauts de vie, puis la mort et le deuil, leur triviale absurdité. « Mince » réagit une mère à la mort de son enfant. Et c’est plus bouleversant que si elle s’était écroulée, éplorée.

En immortalisant ces combats personnels et du combat collectif, Campillo a réalisé un film universel, transpirant la fougue et la vie dont chaque dialogue, chaque seconde, chaque plan palpitent d'une urgence absolue. A l’image de la réalisation, effrénée, nerveuse, d’une énergie folle qui ne nous laisse pas le temps de respirer. Avec sa musique exaltant la vie. Ses images fortes aussi comme ces corps allongés sur le sol de Paris symbolisant les défunts, des corps que la caméra surplombe, tourbillonnant autour comme si elle filmait un ballet funèbre. Sa poésie aussi. Un film jalonné de moments de grâce et d’images fortes qui nous laissent une trace indélébile. Lorsque la Seine devient rouge. Lorsque Sean évoque le ciel et la vie, plus prégnante avec la maladie, et que Paris défile, insolemment belle et mélancolique, derrière la vitre, irradiée de soleil. Un film qui rend magnifiquement hommage à ces combattants, à leur ténacité. Lorsque, finalement, le désir de vie l’emporte, avec ces battements musicaux et cardiaques, qui s’enlacent et se confondent dans un tourbillon sonore et de lumières stroboscopiques, qui exaltent la force de l’instant, et nous accompagnent bien après le générique de film, Campillo nous donne envie d’étreindre furieusement le moment présent. Un grand film.

3/POESIE

« 24 frames » de Abbas Kiarostami (projection spéciale du 70ème anniversaire)

Le réalisateur iranien Abbas Kiarostami, disparu en juillet 2016, a réalisé ces courts-métrages réunis par le producteur Charles Gillibert.

La projection était doublement émouvante. Parce qu’il s’agissait d’un film posthume. Parce que c’était quelques heures après l’attentat de Manchester et que, lors de la présentation de cette séance spéciale, Thierry Frémaux l’a évoqué, annonçant une minute de silence l’après-midi.

"Je me demande toujours dans quelle mesure les artistes cherchent à représenter la réalité d'une scène. Les peintres et les photographes ne capturent qu'une seule image et rien de ce qui survient avant ou après. Pour "24 Frames", j'ai décidé d'utiliser les photos que j’ai prises ces dernières années, j'y ai ajouté ce que j'ai imaginé avoir eu lieu avant ou après chacun des moments capturés", avait ainsi déclaré Kiarostami.

Que dire de cette projection sans dénaturer ou banaliser la beauté de chacun de ces plans, de chacun de ces cadres, pour refléter le sentiment d’émerveillement et de quiétude que chacun d’eux m’ont inspiré ? Le film est ainsi divisé en 24 parties. 24 cadres. 24 plans. 24 moments de grâce et de poésie. Cinq minutes chacun. Séparés par un fondu au noir. Ouverts par le chiffre qui indique leur numéro. Parfois leurs lignes et leurs motifs se répondent. D’abord, souvent le tableau semble inerte et puis la vie s’immisce et avec elle la force et la majesté du cinéma.

« J’ai décidé d’utiliser les photos que j’ai prises ces dernières années, j’y ai ajouté ce que j’ai imaginé avoir eu lieu avant ou après chacun des moments capturés » a également déclaré Kiarostami. Le cinéma, fenêtre ouverte sur le monde. Mais aussi sur l’imaginaire. Vibrant hommage au septième art. A la peinture aussi, incitant ainsi notre imagination à vagabonder, à s’évader de l’autre côté de la fenêtre, à construire l’avant et l’après du tableau. Toujours cette confiance de Kiarostami dans le spectateur, acteur responsable de ce qu’il regarde. (Sans aucun doute « Copie conforme » est-il un de mes plus beaux souvenirs de cinéma du Festival de Cannes, remarquable film sur la réflexivité de l’art, film de questionnements plus de de réponses, réflexion passionnante sur l’art et l’amour et, là aussi, un dernier plan délicieusement énigmatique et polysémique qui signe le début ou le renouveau ou la fin d'une histoire plurielle.) Et puis la photographie, la peinture, la poésie, tout s’entremêle comme un adieu à tout ce qui a constitué son œuvre.

Le premier segment est ainsi un tableau de Brueghel l’Ancien intitulé « Chasseurs dans la neige ». Un village en hiver. En apparence rien ne bouge. Et puis la fumée, un oiseau, un chien, la neige et tout s’anime… Nous retrouverons d’ailleurs ensuite souvent ces motifs : les animaux, les changements climatiques (orage, neige surtout…). Des plans souvent à travers une fenêtre. Fenêtre ouverte sur le monde, encore…

Chacune de ces « frames » est mémorable. De ces deux chevaux dansant langoureusement sous la neige sur fond de musique italienne, à surtout, ce dernier cadre. Une fenêtre à nouveau s’ouvrant sur des arbres qui se plient. Devant un bureau avec un écran avec, au ralenti, un baiser hollywoodien. Et, devant l’écran, une personne endormie. La magie de l’instant lui est invisible. Comme un secret partagé, pour nous seuls, spectateurs, éblouis, de cet ultime plan du film et de la carrière de cet immense cinéaste. Comme une dernière déclaration d’amour au cinéma. A la fin des 5 minutes de ce baiser au ralenti sur l’écran de l’ordinateur s’écrivent ces deux mots, “The End”, sur une musique qui célèbre l’amour éternel. Une délicate révérence. Deux mots plus que jamais chargés de sens. Un film et une carrière qui s’achèvent sur l’éternité du cinéma et de l’amour. Un pied de nez à la mort. Son dernier geste poétique, tout en élégance. Et le plus beau plan de ce festival.

« Barbara » de Mathieu Amalric (ouverture de Un Certain Regard – Compétition)

« Barbara » de Mathieu Amalric fut ma seule incursion dans la sélection Un Certain Regard cette année. Le film d’ouverture qui avait toute sa place dans ce chapitre intitulé Poésie. Il a d’ailleurs reçu le prix inédit …de la Poésie du cinéma.

Une actrice (Jeanne Balibar) va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir comme elle, par elle.

Après son Prix de la mise en scène en 2010 pour le formidable « Tournée », Amalric s’intéressait donc à nouveau à une artiste, et faisait cette fois l’ouverture de Un Certain Regard après avoir déjà été en lice dans cette section avec « La Chambre bleue ».

Ce film singulier ne cherche pas forcément à séduire et encore moins à nous prendre par la main avec des facilités scénaristiques. Il se mérite, se dérobe et se cherche. Et capture pourtant notre attention et notre émotion comme le ferait une chanson de Barbara, avec intensité. Celle que met l’étonnante Jeanne Balibar pour l’incarner au point de se confondre avec celle dont elle joue le rôle comme son personnage se confond avec la chanteuse qu’elle interprète.

J’aurais aussi pu placer ce film dans ma catégorie « mise en abyme » mais ici c’est le sentiment d’une œuvre poétique, abrupte, confuse, audacieuse, inclassable qui domine. Tour à tour agaçante et séduisante. Quatre femmes en une. Balibar la femme que la caméra caresse. Balibar l’actrice. L’actrice qu’elle incarne dans le film, Brigitte. Barbara qu’incarne l’actrice qu’elle incarne dans le film réalisé par le réalisateur Amalric,…lui-même réalisateur dans son film.

De ce dédale inénarrable, on ressort avec le souvenir d’une voix, celle de Barbara/Balibar, envoûtante, et d’une femme, de femmes, fantaisistes, captivantes et fuyantes. Et d’une actrice impressionnante.

« Vous faites un film sur Barbara ou un film sur vous. » demande ainsi Brigitte interprétant Barbara au réalisateur Amalric dans le film. « -C’est pareil » lui répond le réalisateur s’immisçant dans la scène du film. Sans doute Amalric réalisateur pourrait-il nous faire la même réponse tant et surtout ces images parcellaires dessinent une déclaration d’amour du réalisateur dans le film à son actrice dans le film, à la chanteuse Barbara, et peut-être du réalisateur Amalric à l’actrice Balibar.

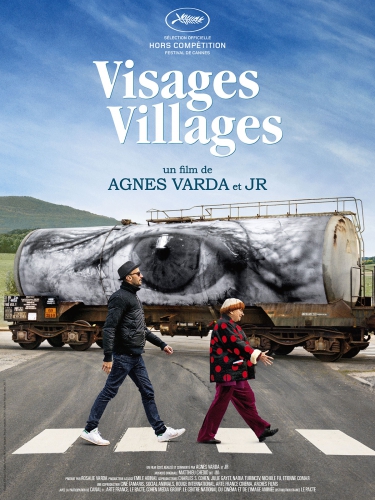

- « Visages villages » d’Agnès Varda et JR (Sélection officielle - hors compétition)

Que de poésie dans ce film, révélateur de la profondeur, la noblesse, la beauté et la vérité des êtres !

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant des différences.

Dès le générique, le spectateur est saisi par la délicatesse et la poésie. Poésie ludique des images. Et des mots, aussi : « tu sais bien que j’ai mal aux escaliers » dit Agnès Varda lorsqu’elle peine à rejoindre JR, « Les poissons sont contents, maintenant ils mènent la vie de château» à propos de photos de poissons que l'équipe de JR a collées sur un château d’eau.

« Le hasard a toujours été le meilleur de mes assistants », a ainsi déclaré Agnès Varda et en effet, de chacune de ces rencontres surgissent des instants magiques, de profonde humanité. Sur chacun des clichés, dans chacun de leurs échanges avec ces « visages » affleurent les regrets et la noblesse de leurs détenteurs.

En parallèle de ces explorations des visages et des villages, se développe l’amitié entre ces deux humanistes qui tous deux ont à cœur de montrer la grandeur d’âme de ceux que certains appellent avec condescendance les petites gens (terme qui m’horripile), de la révéler (au sens photographique et pas seulement).

En les immortalisant, en reflétant la vérité des visages que ce soit celui de la dernière habitante de sa rue, dans un coron du Nord voué à la destruction en collant sa photo sur sa maison, à ces employés d'un site chimique, ils en révèlent la beauté simple et fulgurante. Et nous bouleversent. Comme cet homme à la veille de sa retraite qui leur dit avoir « l’impression d’arriver au bout d’une falaise et que ce soir je vais sauter dans le vide ». Et dans cette phrase et dans son regard un avenir effrayant et vertigineux semble passer.

Le photographe de 33 ans et la réalisatrice de « 88 printemps » forment un duo singulier, attachant, complice et attendrissant. Le grand trentenaire aux lunettes noires (qu’Agnès Varda s’évertuera pendant tout le film à lui faire enlever) et la petite octogénaire au casque gris et roux. Deux silhouettes de dessin animé. Les mettre l’un avec l’autre est déjà un moment de cinéma. Tous deux se dévoilent aussi au fil des minutes et des kilomètres de ce road movie inclassable. Et ces visages dont les portraits se dessinent sont aussi, bien sûr, les leur. Ce voyage est aussi leur parcours initiatique. Celui d’un JR gentiment taquin, empathique, et d’une Agnès Varda tout aussi à l’écoute des autres, tantôt malicieuse et légère (impayable notamment quand elle chante avec la radio) tantôt grave et nous serrant le cœur lorsqu’elle dit « la mort j’ai envie d’y être parce que ce sera fini ».

Ce récit plein de vie et fantaisie est aussi jalonné par l’évocation tout en pudeur de ceux qui ne sont plus, du temps qui efface tout (parce que photographier les visages c’est faire en sorte qu’ils « ne tombent pas dans les trous de la mémoire ») comme la mer qui engloutit ce portrait de cet ami d’Agnès Varda qui avait pourtant été soigneusement choisi pour être collé sur un bunker en bord de mer. Et la nostalgie et la mélancolie gagnent peu à peu du terrain jusqu’à la fin. Jusqu’à cette « rencontre » avec le « redoutable » Jean-Luc Godard qui donne lieu à un grand moment de cinéma poignant et terriblement cruel. Jusqu’au lac où la vérité et le regard sont, enfin, à nu. Et le nôtre embué de larmes.

Ajoutez à cela la musique de M. Et vous obtiendrez une ode au « pouvoir de l’imagination », un petit bijou de délicatesse et de bienveillance. Un pied de nez au cynisme. Passionnant. Poétique. Surprenant. Ensorcelant. Emouvant. Rare. A voir absolument.

- « Jupiter’s moon « de Kornél Mundrunczo (compétition officielle)

Kornel Mundruczo est de retour à Cannes après son prix Un Certain Regard pour « White dog » en 2014.

Première scène spectaculaire de la fuite de migrants au milieu desquels nous place la caméra voltigeuse et surdouée du cinéaste. Parmi eux, un jeune migrant se fait tirer dessus alors qu'il traverse illégalement la frontière. Sous le coup de sa blessure, Aryan découvre qu'il a maintenant le pouvoir de léviter. Jeté dans un camp de réfugiés, il s'en échappe avec l'aide du Dr Stern qui nourrit le projet d'exploiter son extraordinaire secret. Les deux hommes prennent la fuite en quête d'argent et de sécurité, poursuivis par le directeur du camp. Fasciné par l'incroyable don d'Aryan, Stern décide de tout miser sur un monde où les miracles s'achètent.

Ce film par son symbolisme a souvent agacé les critiques cannois. Difficile pourtant de rester insensible à la virtuosité de la réalisation. J’ai choisi de me laisser porter et emporter par ses amples plans séquences par lesquels la caméra virevolte autour des personnages, nous englobant dans son tourbillon étourdissant de sensations. Par cette histoire de rédemption qui ose l’emphase, l’exagération, les symboles christiques, outranciers, le lyrisme. Le film raconte le cheminement de deux hommes : l’un vers l’ailleurs, l’autre vers la rédemption, une croyance en l’autre, en la morale, en Dieu. Le film est aussi un portrait du régime autoritaire hongrois d’Orbán entre corruption et traque impitoyable des migrants. Entre film d’action, film social et film fantastique, ce film inclassable m’a envoûtée par ses envolées lyriques jusqu’à ce dernier départ grisant et plein d’espoir.

4/DESIRS

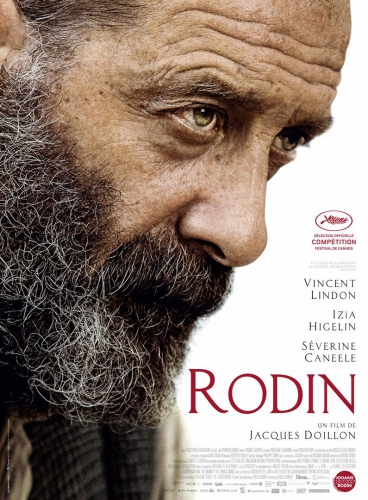

« Rodin » de Jaques Doillon (compétition officielle)

Projeté en séance officielle un après-midi (et non à 19h ou 22H comme la majorité des films de la compétition, même si la séance de 16h a notamment aussi eu les honneurs de la palme d’or qu’est « Entre les murs »), ce film était un de ceux que j’attendais le plus en raison de son sujet mais aussi de son acteur principal, Vincent Lindon, prix d’interprétation à Cannes en 2015 pour « La loi du marché » de Stéphane Brizé. Quelle prestation alors ! Mélange de force et de fragilité, de certitudes et de doutes, sa façon maladroite et presque animale de marcher, la manière dont son dos même se courbe et s’impose, dont son regard évite ou affronte : tout en lui nous faisait oublier l’acteur pour nous mettre face à l’évidence de ce personnage, un homme bien, un homme qui incarne l’humanité face à la loi du marché qui infantilise, aliène, broie. Criant de vérité. Mais revenons à « Rodin ».

À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat : ce sera La Porte de L’Enfer composée de figurines dont certaines feront sa gloire comme le Baiser et le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de passion, mais également dix ans d’admiration commune et de complicité. Après leur rupture, Rodin poursuit son travail avec acharnement. Il fait face et au refus et à l’enthousiasme que la sensualité de sa sculpture provoque et signe avec son Balzac, rejeté de son vivant, le point de départ incontesté de la sculpture moderne. À 60 ans, enfin reconnu, il devient le sculpteur le plus célèbre avec Michel-Ange.

Oublions le « Camille Claudel » de 1987 et le Rodin alors incarné par Depardieu. Camille en était le personnage principal. Ici, c’est Auguste qui intéresse le cinéaste. « On ne fait pas un film contre un autre film. Le film de Nuytten parle de Camille et Rodin est relégué tout au fond » a ainsi déclaré Doillon, lors de la conférence de presse du film au festival.

2017 : 100ème anniversaire de la mort d'Auguste Rodin. Deux producteurs de documentaires ont d’abord proposé au cinéaste de réaliser un documentaire sur Rodin. Rapidement il a imaginé des scènes de fiction…qui ont pris de plus en plus de plus de place avant que s’impose l’évidence. Celle de réaliser un long-métrage.

« J'ai eu le vertige en lisant ce scénario...J'ai pensé que je n'aurais jamais le physique de l'intelligence de Rodin » a déclaré Lindon en conférence de presse. Une nouvelle fois, pourtant, il impressionne. Son corps tout entier semble s’imprégner de la personnalité de celui qu’il incarne et se confondre avec celui-ci. Sa force, sa générosité, ses outrances, son autorité. Sa concentration admirable lorsqu’il ausculte ses modèles et ses sculptures. La précision redoutable de son geste et de son regard, acérés. Une fois de plus, Lindon n’a rien laissé au hasard, prenant des cours pour ne pas être doublé et pour donner à ces gestes cette vérité, cette sincérité, cette assurance troublantes et admirables. Izia Higelin campe une Camille Claudel à la fois ancrée dans la terre (souvent les bras croisés, fermement attachée au sol) et fantaisiste, sombrant peu à peu dans la folie (peu montrée ici, elle est plutôt terriblement vivante). "Izia joue avec une fougue, une insolence incroyablement précises. On comprend pourquoi Rodin est tombé amoureux immédiatement" a ainsi déclaré Vincent Lindon en conférence de presse.

La vraie surprise du casting vient de la comédienne Séverine Caneele qui interprète ici Rose Beuret, la compagne de Rodin. Formée en tant qu'ouvrière dans le textile, elle avait obtenu le prix d’interprétation à Cannes pour « L’Humanité » de Bruno Dumont (rôle qu’elle avait obtenu après avoir répondu à une petite annonce). Elle est ensuite retournée travailler en usine. Avant de revenir à la comédie pour 3 films : « Une part du ciel », « Holy Lola » et « Quand la mer monte ». Cela faisait 13 ans qu’elle n’avait pas tourné et, impressionnante, elle interprète son rôle avec autant d’assurance et de justesse qu’elle a répondu aux questions en conférence de presse.

Avec Doillon à la manœuvre, nous nous doutions qu’il ne s’agirait pas d’un biopic classique. D’ailleurs, le film ne se déroule que sur un peu plus de dix ans et non sur toute la durée de la vie du sculpteur. La mise en scène se fait discrète pour laisser vivre ses personnages. Leur laisser toute la place. Laisser la matière prendre forme et corps. Célébrer la sensualité de l’acte de sculpter, la poésie de l’œuvre. La beauté de la création artistique. Le tout dans un atelier aux teintes grisâtres qui épousent celles de la matière. Doillon laisse le temps au geste de se former et à notre regard de quérir des informations dans l’espace de l’appréciable profondeur de champ que des plans-séquences nous laissent le temps d’appréhender, nous donnant la sensation d’être un voyeur privilégié observant l’artiste à l’œuvre, à l’affût d’un détail, comme si nous pouvions débusquer des secrets d’Histoire.

Doillon encense la beauté du geste de l’artiste « La beauté, on ne la trouve que dans le travail. Sans lui on est foutu. » « C’est un film sur le processus de création » a ainsi expliqué Doillon en conférence de presse. « Rodin n'est pas prévisible et les êtres qui ne sont pas prévisibles me fascinent » a également déclaré Vincent Lindon. C’est, notamment, ce qui m’a rendu ce film passionnant, son caractère imprévisible, fougueux qui nous raconte non seulement Rodin au travail mais aussi sa relation à l’art et aux femmes (qu’elles soient sa femme, ses maîtresses et ses modèles), sculptant ainsi sa personnalité par petites touches.

Et lorsqu’il est ébloui par la sculpture de Camille (« La Valse ») et que chacun en donne son interprétation : « L’étreinte. Le Vertige. La passion », pour l’un et « L’approche, le tourment, la mort » pour l’autre toute la puissance, la poésie, la polysémie et la portée de l’art, de l’amour contrarié et passionné qu’ils se portent, est résumé dans cet échange et cette séquence magnifiques.

« Je ne cherche pas à plaire. Moi tout ce que je veux c’est être vrai » dit Rodin dans le film. Sans doute Doillon qui a capté l’âme même de l’artiste pourrait-il faire la même déclaration à propos de ce film à l’image de son objet : rugueux et fascinant. Depuis je n’ai qu’une envie : visiter enfin le musée Rodin et en apprendre encore davantage sur le sculpteur à qui ce film passionnant donne chair et âme.

- « Nos années folles » d’André Téchiné – (Projection spéciale du 70ème anniversaire à l’occasion de l’hommage à André Téchiné)

C’était un des évènements que je m’étais promis de ne pas manquer. Un autre évènement du 70ème anniversaire. L’hommage à André Téchiné. Barocco. Hôtel des Amériques. Rendez-vous. Le lieu du crime. Plus récemment Les Egarés ou Les temps qui changent. Toujours de beaux personnages libres, écorchés, passionnés. Autant de films romanesques qui scrutent et subliment l’intime, les âmes tourmentées, et qui ont forgé ma passion pour le cinéma.

Ce soir-là, j’étais placée non loin de la rangée d’honneur. La soirée et la projection avaient lieu dans la salle Debussy qui jouxte le Grand Théâtre Lumière dans laquelle est cantonnée la compétition officielle. Pour honorer le grand cinéaste, les actrices françaises avec lesquelles il a tourné étaient présentes : Catherine Deneuve, Sandrine Kiberlain, Juliette Binoche, Emmanuelle Béart, Isabelle Huppert, Céline Sallette, Elodie Bouchez… Il y avait là aussi Lambert Wilson, Bérénice Béjo, Michel Hazanavicius, Nicole Garcia, Claude Lelouch. Atmosphère électrique et enthousiaste.

« Téchiné est celui qui a réuni la province et Paris, Jean Renoir et Robert Bresson », a ainsi résumé Thierry Frémaux. « La lumière des films provient plus souvent des actrices que des prouesses d’opérateurs » a répondu Téchiné tenant à saluer une actrice en particulier. « Je voudrais rendre hommage à une actrice qui m’a accompagné sur 7 films. Grâce à elle c’est devenu léger. Merci. » Catherine Deneuve, bien sûr. « Je n’aime pas regarder en arrière. Je préfère envisager cet hommage comme un signe d’encouragement à un cinéaste qui a encore quelques films devant lui », a également déclaré André Téchiné. Dommage que le temps courant, les acteurs et actrices de Téchiné ne soient pas montés sur scène, comme ce dernier s’y attendait apparemment. Et que la fin de l’hommage ait donné le sentiment d’avoir été expédié. Dommage aussi que cette année les séances de Cannes Classics n’aient pas été accompagnées de davantage d’équipes de films. Je me souviens encore avec émotion de la projection inoubliable du « Guépard » en présence d’Alain Delon et Claudia Cardinale.

Techiné était aussi là pour présenter son dernier film, « Nos années folles », avec Pierre Deladonchamps, Céline Sallette, Michel Fau et Grégoire Leprince–Ringuet. En préambule Pierre Deladonchamps a déclaré que c’était là son plus beau rôle. Il serait difficile de le contredire tant ce film repose sur la personnalité du personnage et l’investissement de celui qui l’incarne.

« Nos années folles » est l’adaptation du livre « La Garçonne et l'assassin. Histoire de Louise et de Paul, déserteur travesti, dans le Paris des années folles », de Fabrice Virgili et Danièle Voldman. La véritable histoire de Paul Grappe qui, après deux années au front, se mutile et déserte. Pour le cacher, son épouse Louise, modiste, le travestit en femme. Dans le Paris des Années Folles, il devient Suzanne. En 1925, enfin amnistié, Suzanne tentera de redevenir Paul…

A nouveau Téchiné nous raconte l’histoire d’ « Egarés ». L’amour et l’Histoire en toile de fond. La quête identitaire et la guerre. L’histoire d’amour et les mutations de la société après la première guerre mondiale. (la seconde dans Les Egarés)

Le scénario d’André Téchiné et de Cédric Anger se concentre sur l’amour sans limites de Louise pour Pierre. Prête à tous les sacrifices, à tout accepter pour qu’il reste en vie. Plutôt que d’en faire une reconstitution historique datée, le scénario, habile, alterne d’abord entre les répétitions de l’adaptation de leur histoire dans un cabaret et les débuts du travestissement de Paul pendant la guerre. Après la guerre, son histoire devient en effet un spectacle, faisant de lui un objet de foire exhibé dans un cabaret dont s’occupe un Monsieur Loyal intrigant (Michel Fau).

Pierre Deladonchamps dévoile à nouveau une étonnante palette de jeu et d’émotions, une délicatesse rare dans l’interprétation. Et lorsque, dans le cabaret, après y avoir joué son propre rôle, placé sur une chaise, au milieu de la foule grégaire et des rires gras, il doit répondre à des questions, qu’il se mure dans le silence, que son visage exprime sa honte, sa révolte, sa détresse, son anéantissement, que la caméra l’enserre et l’écrase en plongée, il nous bouleverse littéralement. Il fallait une actrice à la hauteur pour, face à lui, incarner ce personnage déterminé, fou d’amour, solide. Céline Sallette est absolument parfaite.

Les seconds rôles sont également irréprochables au premier rang desquels Grégoire Leprince-Ringuet en aristocrate décadent. Petite parenthèse pour vous recommander sa remarquable « Forêt de quinconces », sa première réalisation présentée à Cannes l’an passé en séance spéciale, un film magistralement écrit.

Un film sensuel et fiévreux, le portrait passionnant de deux personnages écorchés vifs, passionnés, sublimés par l’interprétation incandescente de deux grands acteurs.

- « Les Proies » (The Beguiled) de Sofia Coppola (compétition officielle)

Les Proies est l'adaptation du roman éponyme de Thomas Cullinan. Don Siegel l’avait déjà adapté en 1971 avec Clint Eastwood dans le rôle masculin principal.

En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires d'un internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp adverse (Colin Farrell). Alors qu'elles lui offrent refuge et pansent ses plaies, l'atmosphère se charge de tensions sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent. Jusqu'à ce que des événements inattendus ne fassent voler en éclats interdits et tabous. Aux côtés de la directrice (Nicole Kidman), le professeur Edwina Dabney (Kirsten Dunst) qui enseigne les bonnes manières et le Français. Et leurs élèves.

Nicole Kidman et Colin Farrell ont monté deux fois les marches ensemble pour un film en compétition cette année puisque « Mise à mort du cerf sacré » de Yorgos Lanthimos (un des films qu’il me faudra rattraper) était également présenté au Festival de Cannes 2017.

La réalisatrice s’est focalisée sur ses personnages féminins qui, bien que victimes du réveil de leurs désirs, finissent par mener la danse. De proies apparentes (lorsque l’élève chemine dans la forêt avant de trouver le soldat blessé, elle avance tel le petit chapon rouge vers le loup, dans une forêt étrange et menaçante), elles deviennent prédatrices. D’apparence fragiles, elles se révèlent robustes. De rivales prêtes à tout pour assouvir leurs désirs, elles se transforment en groupe solidaire pour se défendre.

On retrouve le danger venu de l’étranger, l’extérieur, l’ailleurs (cette nature luxuriante, vénéneuse, sauvage, aux racines tentaculaires entre lesquelles la caméra serpente tissant sa toile et nous prévenant du danger qui plane) et la mélancolie qui caractérisent le cinéma de la cinéaste. La maison enchanteresse aux airs de Tara est éclairée par une lumière irréelle et vaporeuse, prémisses du virage du film (que je vous laisse découvrir et que la bande annonce dévoile malheureusement, elle dévoile d’ailleurs tout le film) après lequel elle devient une demeure inquiétante de l’autre côté de grilles hermétiquement fermées. On ne sort jamais de la demeure et de son jardin, cadenassés, sorte d’îlot faussement paradisiaque au milieu de la guerre dont le chaos nous parvient, au loin, de l’autre côté des grilles, par les sons des canons. Directrice, professeur et élèves se parent de leurs plus beaux atours pour attirer leur proie et attiser ses sens. L’atmosphère sereine et studieuse se mue peu à peu en ambiance languissante et fiévreuse.

Les images sont sublimes. La photographie (de Philippe Le Sourd) est hypnotique. Avec ces scènes éclairées à la lueur des bougies. Ce soleil qui perce à travers les arbres. Et qui révèlent un autre visage. Derrières ces silhouettes virginales des silhouettes fantomatiques. Derrière la blancheur suintent les désirs si longtemps contenus.

La mise en scène est élégante mais la sinuosité de certains mouvements de caméra nous avertit que tout cela n’est qu’apparence. Ces visages angéliques dissimulent des désirs étouffés. Derrière cette fragilité se trouvent des femmes fortes et déterminées, derrière cet univers puritain et ces visages innocents et diaphanes se niche une perversité latente.

Dommage que le personnage masculin soit si peu existant mais c’est un parti pris compréhensible de Sofia Coppola qui, plutôt qu’un remake, signe ici une nouvelle adaptation dans laquelle les femmes d’abord victimes de leurs désirs (peu importe finalement le pantin qui les inspire), reprennent ensuite le pouvoir. Sans doute une durée plus longue aurait-elle permis de donner encore plus de place à chacun des personnages. Toutes ont ici néanmoins une identité propre, clairement dessinée.

Nicole Kidman (qui a reçu le prix du 70ème anniversaire du festival, malheureusement en son absence), est ainsi impériale et inquiétante en propriétaire et directrice de pensionnat, masquant ses émotions et gardant tant bien que mal le contrôle. L’enseignante sage et docile incarnée par Kirsten Dunst voit là sa dernière chance de bonheur, d’échapper à sa condition, de quitter cette prison blanchâtre. Et Elle Fanning est totalement sous l’emprise de ses pulsions et son envie de dévorer sa proie. Les scènes d’échanges et de dîners sont savoureuses, notamment la dernière, véritable moment d’anthologie dans laquelle chacune joue sa partition avec brio. Délectable.

Thriller sanglant. Comédie grinçante. Conte horrifique. Portaits de femmes. A prendre au premier ou au second degré. Ce nouveau film de Sofia Coppola est tout cela à la fois. Peut-être le plus adulte et émancipé de Sofia Coppola en ce qu’il montre une nouvelle fois la noirceur derrière une apparence virginale tout en laissant de côté ses tics musicaux et stylistiques de réalisatrice à la mode. Laissez-vous captiver…

Mais aussi…

« Twin peaks » de David Lynch

Palme d’or pour « Sailor et Lula » en 1990, David Lynch n’avait pas réalisé de film depuis « Inland Empire » en 2006. Il était de retour derrière la caméra et à Cannes (où il n’était pas venu depuis 15 ans) pour la saison 3 de la série « Twin Peaks ». Les deux premiers épisodes, regroupés dans un format de deux heures, ont été projetés sur l’écran du Grand Théâtre Lumière en séance spéciale. Les festivaliers se pressaient pour assister à cette projection précédée d’une mémorable standing ovation. J'y reviendrai...

Quelques phrases et photos extraites des conférences de presse du jury et des lauréats qui ont lieu après la cérémonie du palmarès et auxquelles j’ai assisté comme chaque année.

« La joie est entière pour moi. Et je suis ravi de partager ce prix avec une très grande réalisatrice. » Lanthimos (prix du scénario ex-æquo)

Joaquin Phoenix : « Ce prix était totalement inattendu. Je n'aurais jamais pu imaginer gagner un prix ».

« Je pense que la palme d'or va continuer à avoir un rôle à jouer car la France a une histoire cinématographique très riche. » Will Smith

« J'ai vraiment adoré le film hongrois. J'ai pensé que c'était un film fantastique, un des films que je reverrai avec plaisir. » Will Smith

« J'ai été surprise de la représentation des personnages féminins à l'écran. On nous a présenté les points de vue masculins. » Chastain

« Cette écoute respectueuse ne couvrait pas la passion et l'enthousiasme. » Almodovar

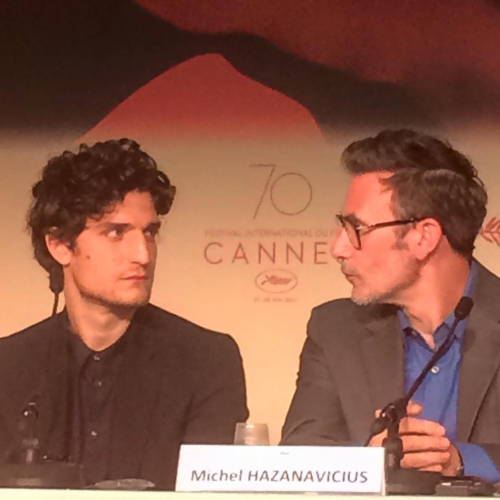

Et pour finir quelques extraits et clichés de la conférence de presse (particulièrement vivante) du « Redoutable » d’Hazanavicius (et en attendant que je découvre le film).

« J'ai tenu Godard au courant de la mise en production du film et je n'ai pas eu de réponse, je n'en attendais pas non plus. » Hazanavicius

« Le film rend hommage au cinéma de Godard des années 60 dans sa forme et dans ses thèmes. »

« C'est l'histoire de l'émancipation d'une jeune femme en réaction à la quête de vérité d'un artiste qui sacrifie tout pour cela. » Hazanavicius

« Le film raconte l'histoire de l'érosion d'un amour dont Anne est le point fixe. Godard est le protagoniste et l'antagoniste de lui-même ». Hazanavicius

Et merci à Télématin pour le beau coup de projecteur (émission à retrouver ici) et pour le tour mémorable en Riva. Magie de Cannes…

Je vous donne rendez-vous au Festival du Film de Cabourg du 14 au 18 juin en attendant de nouvelles critiques de films du Festival de Cannes.

Retrouvez ci-dessous le palmarès complet du 70ème Festival de Cannes

LONGS MÉTRAGES

PALME D'OR

THE SQUARE réalisé par Ruben ÖSTLUND

La Palme d'or a été remise par Juliette Binoche et Pedro Almodóvar.

PRIX DU 70e ANNIVERSAIRE

Le Prix du 70e anniversaire a été remis par Will Smith.

GRAND PRIX

120 BATTEMENTS PAR MINUTE réalisé par Robin CAMPILLO

Le Grand Prix a été remis par Costa-Gavras et Agnès Jaoui.

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE

Sofia COPPOLA pour THE BEGUILED (Les Proies)

Le Prix de la Mise en scène a été remis par Fan BingBing et Gabriel Yared.

PRIX D'INTERPRÉTATION MASCULINE

Joaquin PHOENIX dans YOU WERE NEVER REALLY HERE réalisé par Lynne RAMSAY

Le prix d'interprétation masculine a été remis par Jessica Chastain.

PRIX D'INTERPRÉTATION FÉMININE

Diane KRUGER dans AUS DEM NICHTS réalisé par Fatih AKIN

Le Prix d'interprétation féminine a été remis par Irène Jacob et Paolo Sorrentino

PRIX DU JURY

NELYUBOV réalisé par Andrey ZVYAGINTSEV

Le Prix du Jury a été remis par Maren Ade et Guillaume Gallienne.

PRIX DU SCÉNARIO EX-ÆQUO

Yorgos LANTHIMOS et Efthimis FILIPPOU pour THE KILLING OF A SACRED DEER (Mise à mort du cerf sacré)

Lynne RAMSAY pour YOU WERE NEVER REALLY HERE

Le Prix du Scénario a été remis par Marisa Paredes et Park Chan-wook.

COURTS MÉTRAGES

PALME D'OR

XIAO CHENG ER YUE (Une nuit douce) réalisé par QIU Yang

MENTION SPÉCIALE DU JURY

KATTO (Le Plafond) réalisé par Teppo AIRAKSINEN

La Palme d'or et la mention spéciale du Jury pour les Courts Métrages ont été remis par Uma Thurman et Cristian Mungiu.

UN CERTAIN REGARD

PRIX UN CERTAIN REGARD

LERD (Un homme intègre) réalisé par Mohammad RASOULOF

PRIX D'INTERPRÉTATION FÉMININE

JASMINE TRINCA pour FORTUNATA réalisé par Sergio CASTELLITTO

PRIX DE LA POÉSIE DU CINÉMA

BARBARA réalisé par Mathieu AMALRIC

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE

Taylor SHERIDAN pour WIND RIVER

PRIX DU JURY

LAS HIJAS DE ABRIL réalisé par Michel FRANCO

CAMÉRA D’OR

JEUNE FEMME (Montparnasse Bienvenüe) réalisé par Léonor SERRAILLE présenté dans le cadre de UN CERTAIN REGARD

Le prix de la Caméra d'or a été remis par la Présidente du Jury de la Caméra d'or, Sandrine Kiberlain.

CINEFONDATION

PREMIER PRIX

PAUL EST LÀ réalisé par Valentina MAUREL

INSAS, Belgique

DEUXIÈME PRIX

HEYVAN (AniMal) réalisé par Bahram & Bahman ARK

Iranian National School of Cinema, Iran

TROISIÈME PRIX

DEUX ÉGARÉS SONT MORTS réalisé par Tommaso USBERTI

La Fémis, France

Le jury de la CST a décidé de décerner le PRIX VULCAIN DE L’ARTISTE-TECHNICIEN à : Josefin ASBERG pour son apport artistique remarquable en cohérence avec l’inventivité du film THE SQUARE.

Quelques photos complémentaires :

13:40 Écrit par Sandra Mézière | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, festival de cannes, festival de cannes 2017, almodovar, film, in the mood for cinema, cannes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  | |

| |