Concours - Gagnez des locations de films nommés aux César 2018 avec UniversCiné et Inthemoodforcinema (22/02/2018)

Connaissez-vous le site UniversCiné et ses 5503 films en location ? J'y vais régulièrement lorsque je souhaite rattraper des films récents manqués lors de leur sortie en salles ou lorsque je souhaite (re)voir des classiques. Cette semaine j'ai ainsi découvert Numéro une de Tonie Marshall, sublime et sensible portrait de femme porté par une Emmanuelle Devos au sommet de son art et par une réalisation inspirée et bienveillante, un film pour lequel elle est d'ailleurs nommée comme meilleure actrice aux prochains César.

Avec l'approche des César 2018 et les nombreux films en lice en location sur le site, c'est en effet le moment où jamais pour découvrir UniversCiné. Sur ce site, vous trouverez ainsi un large choix de films indépendants mais pas seulement. Vous pourrez aussi y découvrir des courts-métrages, y souscrire un abonnement illimité ou encore y retrouver les interviews de la semaine. Vous pourrez aussi y découvrir les films qui ont le plus de succès sur le site et effectuer votre sélection parmi ceux-ci. Les films sont classés par thèmes et par genres. Vous pourrez notamment sélectionner les drames, les premiers longs-métrages ou encore les films en sélection au Festival de Cannes.

Je vous invite ainsi à découvrir mon corner sur UniversCiné avec ma sélection de films. Que pensez-vous de ma sélection ? Vous pouvez bien sûr trouver les critiques de la plupart de ces films sur Inthemoodforcinema.com.

Comme je souhaite vous faire en profiter à votre tour, en partenariat avec UniversCiné, je vous fais aujourd'hui gagner des codes de location pour 3 nouveautés du site et pour 2 classiques du cinéma. Pour les films récents, j'ai choisi des films en lice aux César 2018 (parmi de nombreux autres également en lice aux César à retrouver sur le site).

J'ai donc choisi de vous faire gagner des codes pour les 5 films suivants (dont je vous invite à lire mes critiques en bas de cet article afin de vous aider à effectuer votre choix si vous hésitez et peut-être y trouverez-vous des réponses à certaines questions du concours figurant plus bas ) :

Pour les films récents :

- FAUTE D'AMOUR de Zviaguintsev, mon coup de cœur cinématographique de l'année 2017 nommé comme meilleur film étranger 2018, prix du jury dans le cadre du dernier Festival de Cannes - Cliquez ici pour découvrir ce film sur UniversCiné -

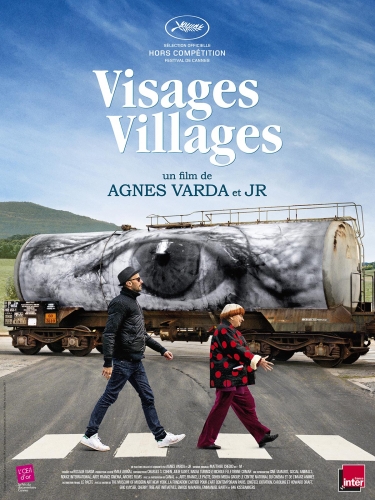

-VISAGES VILLAGES d'Agnès Varda et JR, mon documentaire coup de cœur de 2017 en lice pour les César et les Oscars 2018. - Cliquez ici pour découvrir ce film sur UniversCiné -

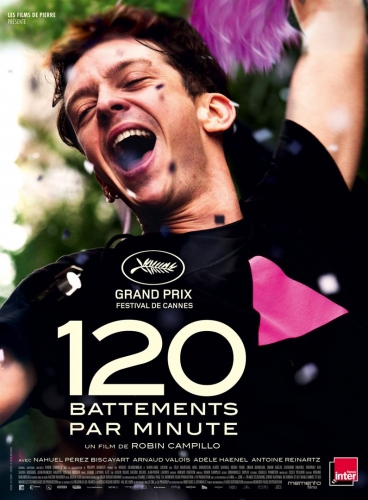

-120 BATTEMENTS PAR MINUTE de Robin Campillo, le Grand Prix du Jury du dernier Festival de Cannes dont il y a fort à parier que ce sera le grand vainqueur des César 2018, notamment après son carton plein aux Prix Lumières de la presse internationale. - Cliquez ici pour découvrir ce film sur UniversCiné -

Et, pour les classiques:

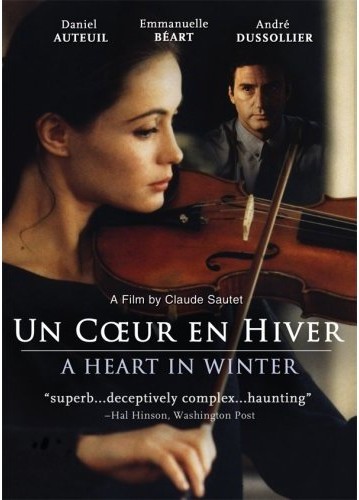

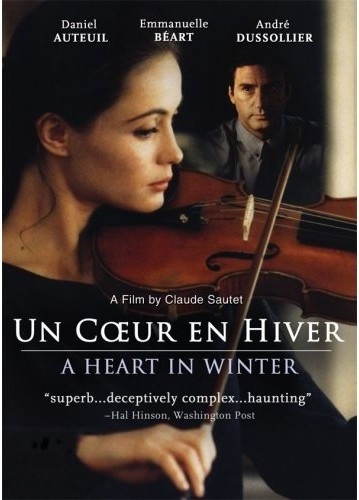

UN COEUR EN HIVER de Claude Sautet, pour le faire découvrir à ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est un film que je cite souvent comme étant mon film préféré, parce qu'il joue un rôle central dans mon roman L'amor dans l'âme. - Cliquez ici pour découvrir ce film sur UniversCiné -

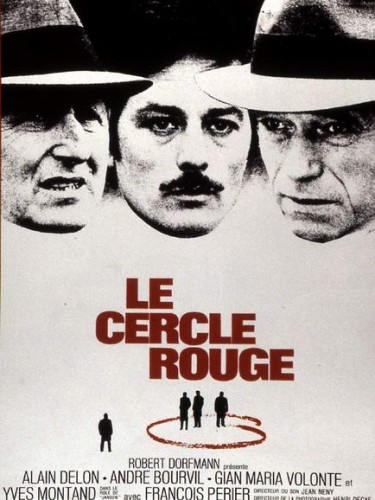

- et LE CERCLE ROUGE de Jean-Pierre Melville...pour les mêmes raisons que le précédent ! - Cliquez ici pour découvrir ce film sur UniversCiné.

CONCOURS :

5 gagnants (1 code chacun pour 1 des films précités). Répondez correctement aux questions suivantes en spécifiant pour quel film vous voulez remporter un code. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Participations jusqu'au 1er mars 2018, la veille des César. Réponses à envoyer à inthemoodforfilmfestivals@gmail.com avec, pour intitulé de votre email "Concours UniversCiné". Les questions sont toutes basées sur les films de mon corner sur UniversCiné.

1. Dans quel film auront-ils "toujours Paris" ?

2. Si je vous dis "Montmartre 1540", à quel film cela vous fait-il penser ?

3. Si je vous dis qu'ils tournèrent aussi ensemble dans un film de Deray, aux acteurs de quel film de la liste cela fait-il référence ?

4. Dans lequel de ces films trouve-t-on le pont de Roseman ?

5. De quel film provient ce début de citation : "Quand des hommes, même s'ils l'ignorent, doivent se retrouver un jour, tout peut arriver à chacun d'entre eux et ils peuvent suivre des chemins divergents."

6. Dans quel film tout se joue-t-il sur le simple rebond d'une balle ?

7. Citez 5 films dans la liste primés à Cannes et les prix qu'ils reçurent.

8. Quelle est la particularité technique de "Victoria" ?

9. Si je vous dis que ce film est une adaptation et qu'il évoque la déliquescence de la bourgeoisie et la fin d'un monde, à quel film de la liste cela fait-il référence ?

10. Quel réalisateur d'un des films de la liste a pour épitaphe sur sa tombe "Garder le calme devant la dissonance."

11. Et enfin, pour éviter les réponses "automatiques", de la liste, bien sûr parmi ceux que vous avez-vous vus, quel est votre film préféré et pourquoi ?

CRITIQUES DES 5 FILMS DONT LES CODES SONT A GAGNER :

Critique de FAUTE D'AMOUR de ZVIAGUINTSEV

Cette critique est extraite de mon compte rendu du Festival de Cannes 2017 à retrouver ici.

« Faute d’amour » est mon grand coup de cœur de cette édition que je retournerai voir pour vous en parler plus longuement et plus précisément.

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.

En 2007, Konstantin Lavronenko, remportait le prix d’interprétation masculine pour son rôle dans « Le Bannissement » de Zvyagintsev. Avec « Elena », Zvyangintsev remportait le Prix spécial du jury Un Certain Regard en 2011. Et le Prix du scénario pour « Leviathan » en 2014. Avec ce cinquième long-métrage, il frôle la perfection.

Ce film palpitant m’a littéralement scotchée à l’écran du premier au dernier plan. Premiers plans de ces arbres décharnés, morts, comme un avertissement. Et de ce drapeau russe flottant sur le fronton d’une école déserte. « Je voulais parler d’absence d’empathie et d’égoïsme permanent et l’arrière-plan politique contribue à votre perception ». Voilà comment Zvyagintsev a évoqué son film lors de la conférence de presse des lauréats. Il a obtenu le grand prix, son film avait aussi tout d’une palme d’or. Et dans ces premiers plans, déjà, tout était dit.

Chaque séquence, portée par une mise en scène vertigineuse d’une précision stupéfiante (perfection du cadre, des mouvements de caméra, de la lumière, du son même), pourrait être un court-métrage parfait et le tout esquisse le portrait d’êtres ne sachant plus communiquer ni aimer. La mère passe ainsi son temps sur Facebook et à faire des selfies. Métaphore de la Russie et plus largement d’un monde, individualiste, matérialiste et narcissique, où il est plus important de parler de soi sur les réseaux sociaux que de s’occuper de ses enfants. Où l’entreprise devient un univers déshumanisé dans l’ascenseur de laquelle les employés sont silencieusement alignés tels des zombies.

« Faute d’amour » est un film très ancré dans le pays dans lequel il se déroule mais aussi très universel. Le pays en question c’est une Russie qui s’essouffle (au propre comme au figuré, et tant pis pour ceux qui trouveront le plan le matérialisant trop symboliste). A l’arrière-plan, l’Ukraine. « Il y a une dimension métaphysique. La perte de l'enfant pour ces deux parents, c'est pour la Russie la perte de la relation naturelle et normale avec notre voisin le plus proche, l'Ukraine », a ainsi expliqué le cinéaste. Et quand la caméra explore le bâtiment fantôme, surgi d’une autre époque, figé, chaque pas dans cette carcasse squelettique nous rappelle ainsi à la fois les plaies béantes d’un pays et celles d’un enfant qui venait s’y réfugier.

Le film est éprouvant, par moment étouffant, suffocant même. Il décrit des êtres et un univers âpres, abîmés, cela ne le rend pas moins passionnant comme un éclairage implacable sur une société déshumanisée, pétrie de contradictions. Ainsi, le père travaille dans une société avec un patron intégriste qui ne supporte pas que ses employés divorcent tandis que la mère travaille dans un institut de beauté et passe son temps à s’occuper de son corps.

Les scènes de disputes entre les parents sont d’une violence inouïe et pourtant semblent toujours justes, comme celle, féroce, où la mère dit à son mari qu’elle ne l’a jamais aimé et a fortiori celle que l’enfant entend, caché derrière une porte, dont nous découvrons la présence à la fin de celle-ci, dispute qui avait pour but de s’en rejeter la garde. L’enfant semble n’être ici qu’un obstacle à leur nouveau bonheur conjugal. Une séquence d’une force, d’une brutalité à couper le souffle. Et lorsque l’enfant se réfugie pour pleurer, secoué de sanglots, exprimant un désarroi incommensurable que personne ne viendra consoler, notre cœur saigne avec lui.

Zvyangintsev, s’il stigmatise l’individualisme à travers ceux-ci, n’en fait pas pour autant un portrait manichéen des parents. La mère, Genia, a ainsi vécu elle aussi une enfance sans amour avec une mère surnommée « Staline en jupons » qui, elle-même, après une séquence dans laquelle elle s’est montrée impitoyable avec sa fille, semble s’écrouler, visiblement incapable de communiquer autrement qu’en criant et insultant, mais surtout terriblement seule. Genia apparaît au fil du film plus complexe et moins détestable qu’il n’y paraissait, la victime d’un système (humain, politique) qui broie les êtres et leurs sentiments. Son mari nous est presque rendu sympathique par la haine que sa femme lui témoigne et par son obstination silencieuse à aider aux recherches menées par des bénévoles qui témoignent d’une générosité qui illumine ce film glaçant et glacial.

Des décors de l’appartement, d’une froideur clinique, à ces arbres squelettiques, à l’entreprise du père avec ses règles et espaces rigides, en passant par les extérieurs que la neige et l’obscurité envahissent de plus en plus au fil du film, tout semble sans âme et faire résonner ces pleurs déchirantes d’un enfant en mal d’amour (auxquelles d’ailleurs feront écho d’autres pleurs et d’autres cris lors de séquences ultérieures également mémorables et glaçantes). Des plans qui nous hanteront bien après le film. Bien après le festival. Un très grand film qui m’a rappelée une palme d’or qui nous interrogeait sur les petitesses en sommeil recouvertes par l’immaculée blancheur de l’hiver, un film rude et rigoureux,« Winter sleep » de Nuri Bilge Ceylan. Une palme d’or que Zvyagintsev (reparti avec le prix du jury) aurait indéniablement méritée pour ce film parfait de l’interprétation au scénario en passant par la mise en scène et même la musique, funèbre et lyrique, qui renforce encore le sentiment de désolation et de tristesse infinie qui émane de ces personnages que la richesse du scénario nous conduit finalement à plaindre plus qu’à blâmer. Du grand art.

CRITIQUE de 120 BATTEMENTS PAR MINUTE de Robin Campillo

Cette critique est extraite de mon compte rendu du Festival de Cannes 2017 à retrouver ici. "120 battements par minute" a également obtenu le prix du public du Festival du Film de Cabourg 2017 dont vous pouvez retrouver mon bilan, là.

C’est le film qui avait bouleversé les festivaliers au début de la 70ème édition du Festival de Cannes et qui méritait amplement son Grand Prix. C’est d’ailleurs avec beaucoup d’émotion que Pedro Almodovar l’avait évoqué lors de la conférence de presse du jury du festival. On sentait d’ailleurs poindre un regret lorsqu’il a déclaré : « J'ai adoré 120 battements par minute. Je ne peux pas être plus touché par un film. C'est un jury démocratique. Et je suis 1/9ème seulement. » Il avait également déclaré : « Campillo raconte l'histoire de héros qui ont sauvé de nombreuses vies. Nous avons pris conscience de cela. »

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan (Arnaud Valois) va être bouleversé par la radicalité de Sean (Nahuel Perez Biscayart) qui consume ses dernières forces dans l’action. Sean est un des premiers militants d' Act Up. Atteint du VIH, il est membre de la commission prisons. Au film politique va s’ajouter ensuite le récit de son histoire avec Nathan, nouveau militant, séronégatif.

Le film s’attache en effet à nous raconter à la fois la grande Histoire et celle de ces deux personnages. Celle d’Act Up se heurtant aux groupes pharmaceutiques, essayant d’alerter l’opinion publique et le gouvernement insensible à sa cause. Celle de l’histoire d’amour entre Sean et Nathan. Deux manières de combattre la mort. La première est racontée avec une précision documentaire. La seconde est esquissée comme un tableau avec de judicieuses ellipses. L’une domine tout le début du film avant que la seconde ne prenne une place grandissante, le film se focalisant de plus en plus sur l’intime même si le combat est toujours présent, en arrière-plan.

La durée du film (2H10) devient alors un véritable atout nous permettant de nous immerger pleinement dans leur action et de faire exister chaque personnage, de nous les rendre attachants, de nous permettre d'appréhender la violence apparente de leurs actions qui deviennent alors simplement à nos yeux des appels au secours, des cris de colère, si compréhensibles. Parce qu’il n’y a pas d’autre solution face à l’indifférence et l’inertie. Parce que le temps court et leur manque. La caméra s’attache et s’attarde à filmer les visages et les corps, vivants, amoureux, mais aussi les particules qui les détruisent inéluctablement. Deux réalités qui s’opposent. Une course contre la montre. Contre la mort.

Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois et Antoine Reinartz sont impressionnants de force, d’intensité, de justesse, de combattivité. Ils rendent leurs personnages furieusement vivants et Adèle Haenel impose sa colère avec force, totalement imprégnée de son rôle.

Campillo démontre ici une nouvelle fois son talent de scénariste (il fut notamment celui d’ « Entre les murs », palme d’or 2008 mais aussi notamment des autres films de Laurent Cantet), dosant brillamment l’intime et le collectif, l’histoire d’amour et le combat politique et parvenant à faire de chacun des débats, parfois virulents, des moments passionnants, témoignant toujours de ce sentiment d’urgence. Certains ont reproché au film d’être trop long ou bavard mais aucun de ces échanges n’est vain ou gratuit. Ils sont toujours vifs et incisifs, enragés de l’urgence dictée par la maladie et la mort qui rôde. Ne pas s’arrêter, ne pas se taire pour ne pas mourir.

La dernière partie du film, poignante, ne tombe pourtant jamais dans le pathos ni dans la facilité. Campillo raconte avec minutie et pudeur les derniers sursauts de vie, puis la mort et le deuil, leur triviale absurdité. « Mince » réagit une mère à la mort de son enfant. Et c’est plus bouleversant que si elle s’était écroulée, éplorée.

En immortalisant ces combats personnels et ce combat collectif, Campillo a réalisé un film universel, transpirant la fougue et la vie dont chaque dialogue, chaque seconde, chaque plan palpitent d'une urgence absolue. A l’image de la réalisation, effrénée, nerveuse, d’une énergie folle qui ne nous laisse pas le temps de respirer. Avec sa musique exaltant la vie. Ses images fortes aussi comme ces corps allongés sur le sol de Paris symbolisant les défunts, des corps que la caméra surplombe, tourbillonnant autour comme si elle filmait un ballet funèbre. Sa poésie aussi. Un film jalonné de moments de grâce et d’images fortes qui nous laissent une trace indélébile. Lorsque la Seine devient rouge. Lorsque Sean évoque le ciel et la vie, plus prégnante avec la maladie, et que Paris défile, insolemment belle et mélancolique, derrière la vitre, irradiée de soleil.

Un film qui rend magnifiquement hommage à ces combattants, à leur ténacité. Lorsque, finalement, le désir de vie l’emporte, avec ces battements musicaux et cardiaques, qui s’enlacent et se confondent dans un tourbillon sonore et de lumières stroboscopiques, qui exaltent la force de l’instant, et nous accompagnent bien après le générique de film, Campillo nous donne envie d’étreindre furieusement le moment présent. Un grand film.

CRITIQUE de VISAGES VILLAGES d'Agnès Varda et JR

Que de poésie dans ce film, révélateur de la profondeur, la noblesse, la beauté et la vérité des êtres ! Présenté hors-compétition du dernier Festival de Cannes où il a reçu le prix L’œil d’or du meilleur documentaire, il est coréalisé par Agnès Varda et JR.

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant des différences.

Dès le générique, le spectateur est saisi par la délicatesse et la poésie. Poésie ludique des images. Et des mots, aussi : « tu sais bien que j’ai mal aux escaliers » dit Agnès Varda lorsqu’elle peine à rejoindre JR, « Les poissons sont contents, maintenant ils mènent la vie de château» à propos de photos de poissons que l'équipe de JR a collées sur un château d’eau.

« Le hasard a toujours été le meilleur de mes assistants », a ainsi déclaré Agnès Varda et en effet, de chacune de ces rencontres surgissent des instants magiques, de profonde humanité. Sur chacun des clichés, dans chacun de leurs échanges avec ces « visages » affleurent les regrets et la noblesse de leurs détenteurs.

En parallèle de ces explorations des visages et des villages, se développe l’amitié entre ces deux humanistes qui tous deux ont à cœur de montrer la grandeur d’âme de ceux que certains appellent avec condescendance les petites gens (terme qui m’horripile), de la révéler (au sens photographique et pas seulement).

En les immortalisant, en reflétant la vérité des visages que ce soit celui de la dernière habitante de sa rue, dans un coron du Nord voué à la destruction en collant sa photo sur sa maison, à ces employés d'un site chimique, ils en révèlent la beauté simple et fulgurante. Et nous bouleversent. Comme cet homme à la veille de sa retraite qui leur dit avoir « l’impression d’arriver au bout d’une falaise et que ce soir je vais sauter dans le vide ». Et dans cette phrase et dans son regard un avenir effrayant et vertigineux semble passer.

Le photographe de 33 ans et la réalisatrice de « 88 printemps » forment un duo singulier, attachant, complice et attendrissant. Le grand trentenaire aux lunettes noires (qu’Agnès Varda s’évertuera pendant tout le film à lui faire enlever) et la petite octogénaire au casque gris et roux. Deux silhouettes de dessin animé. Les mettre l’un avec l’autre est déjà un moment de cinéma. Tous deux se dévoilent aussi au fil des minutes et des kilomètres de ce road movie inclassable. Et ces visages dont les portraits se dessinent sont aussi, bien sûr, les leur. Ce voyage est aussi leur parcours initiatique. Celui d’un JR gentiment taquin, empathique, et d’une Agnès Varda tout aussi à l’écoute des autres, tantôt malicieuse et légère (impayable notamment quand elle chante avec la radio) tantôt grave et nous serrant le cœur lorsqu’elle dit « la mort j’ai envie d’y être parce que ce sera fini ».

Ce récit plein de vie et fantaisie est aussi jalonné par l’évocation tout en pudeur de ceux qui ne sont plus, du temps qui efface tout (parce que photographier les visages c’est faire en sorte qu’ils « ne tombent pas dans les trous de la mémoire ») comme la mer qui engloutit ce portrait de cet ami d’Agnès Varda qui avait pourtant été soigneusement choisi pour être collé sur un bunker en bord de mer. Et la nostalgie et la mélancolie gagnent peu à peu du terrain jusqu’à la fin. Jusqu’à cette « rencontre » avec le « redoutable » Jean-Luc Godard qui donne lieu à un grand moment de cinéma poignant et terriblement cruel. Jusqu’au lac où la vérité et le regard sont, enfin, à nu. Et le nôtre embué de larmes.

Ajoutez à cela la musique de M. Et vous obtiendrez une ode au « pouvoir de l’imagination », un petit bijou de délicatesse et de bienveillance. Un pied de nez au cynisme. Passionnant. Poétique. Surprenant. Ensorcelant. Emouvant. Rare. A voir absolument.

CRITIQUE de UN COEUR EN HIVER de Claude Sautet

Lorsqu’on me demande mon film culte, je cite le plus souvent soit « Le Guépard » de Luchino Visconti, soit « Un cœur en hiver » de Claude Sautet, suscitant régulièrement la perplexité chez mes interlocuteurs concernant le second, et la mienne en retour de constater que beaucoup ne connaissent pas ce film. Je l’ai revu hier après deux ou trois ans et la fascination est restée intacte. Après un certain nombre de visionnages, il me bouleverse, me fascine et m’intrigue toujours autant. Si vous ne l’avez pas encore vu, ou si vous l’avez vu mais n’en gardez qu’un souvenir mitigé je vais essayer de vous convaincre de (re)voir ce film que je considère comme un chef d’œuvre (et j’emploie toujours ce terme avec beaucoup de parcimonie, une expression que je n’ai pas même utilisée pour ce film-ci, contrairement à beaucoup). « Un cœur en hiver » est adapté d’une nouvelle « La Princesse Mary » extraite d’un recueil de nouvelles de Lermontov « La Princesse Mary » mais également inspiré de la vie de Maurice Ravel.

Maxime (André Dussolier) et Stéphane (Daniel Auteuil) sont (apparemment) amis et travaillent ensemble dans l'atmosphère feutrée d'un atelier de lutherie. Les violons sont toute la vie de Stéphane, contrairement à Maxime qui vient de tomber amoureux d’une jeune violoniste, Camille (Emmanuelle Béart), rapidement intriguée puis attirée par la retenue singulière de Stéphane. Pour Stéphane, véritable « cœur en hiver », ce n’est qu’un jeu dont il conte l’évolution à son amie Hélène (Elisabeth Bourgine). Stéphane semble n’aimer qu’une seule personne au monde : son maître de violon, Lachaume (Maurice Garrel).

Sur la tombe de Claude Sautet au cimetière Montparnasse, il est écrit : « Garder le calme devant la dissonance », voilà probablement la phrase qui définirait aussi le mieux son cinéma et peut-être même le mieux « Un cœur en hiver » : d'abord parce que son cinéma est un cinéma de la dissonance, de l'imprévu, de la note inattendue dans la quotidienneté (ici, l'arrivée de Camille dans la vie de Maxime et par conséquent dans celle de Stéphane comme c’est le cas de l’arrivée de David dans « César et Rosalie » ou de Nelly dans « Nelly et Monsieur Arnaud ») et ensuite parce que cette épitaphe fait référence à la passion de Claude Sautet pour la musique, une passion qui s’exprime pleinement ici puisque la musique est un personnage à part entière. Le tempo des films de Sautet est ainsi réglé comme une partition musicale, impeccablement rythmée, une partition dont on a l'impression qu'en changer une note ébranlerait l'ensemble de la composition.

C’est par elle, la musique, que Camille s’exprime (d’ailleurs Maxime le dira, elle ne se livre que lorsqu’elle joue) : tantôt sa mélancolie, sa violence (ainsi cette scène où elle enregistre en studio et qu’elle manie l’archet comme une lame tranchante), son désarroi, ses espoirs. C’est aussi à travers elle que Stéphane ressent et exprime ses (rares) émotions notamment lorsqu’un « c’est beau » lui échappe après avoir écouté Camille jouer. La musique ici, aussi sublime soit-elle (celle des sonates et trio de Ravel) n’est pas forcément mélodieuse mais exprime la dissonance que connaissent les personnages. C’est un élément d’expression d’une force rare, bien plus que n’importe quel dialogue.

La passion est donc celle pour la musique mais aussi celle qui s’exprime à travers elle, l’autre : la passion amoureuse. Celle qui s’empare de Camille pour cet homme hermétique au regard brillant, transperçant qui la fascine, l’intrigue, la désempare. Le trouble s’empare d’elle dès sa première répétition à laquelle Stéphane assiste. Elle ne parvient pas à jouer, dit qu’elle reprendra un autre jour et puis quand Stéphane quitte la pièce, elle reprend comme si de rien n’était. Ensuite, venue rejoindre Maxime dans l’atelier de lutherie, ce dernier occupé, elle l’attend en compagnie de Stéphane et lui confie ce qu’elle n’avait jamais dit à personne, lui parlant de ses rapports compliqués avec son agent et amie Régine (Brigitte Catillon). Enfin, troisième rencontre déterminante : Stéphane vient la voir jouer, seul, sans Maxime pour la première fois. Ils s’évadent un instant de la répétition pour aller boire un café après avoir traversé la rue sous la pluie. Leurs mains s’effleurent presque subrepticement, négligemment. Stéphane la protège de la pluie avec sa veste. Puis, il l’écoute assis au café, avec son regard scrutateur. Puis, c’est l’absence et le silence de Stéphane mais c’est trop tard : Camille est déjà bouleversée, amoureuse. A priori, racontées ainsi rien d’extraordinaire dans ces trois scènes, pourtant le scénario et la mise en scène de Sautet et surtout ses personnages sont d’une telle richesse que chacune d’elle est plus haletante qu’une scène d’un palpitant thriller. Aucun plan n’est inutile. Comme dans un thriller, chaque plan a une implication sur la résolution.

Tous les films de Sautet se caractérisent d'ailleurs aussi par le suspense (il était fasciné par Ford et Hawks ) : le suspense sentimental avant tout, concourant à créer des films toujours haletants et fascinants. Claude Sautet citait ainsi souvent la phrase de Tristan Bernard : « il faut surprendre avec ce que l'on attend ». On ne peut certainement pas reprocher au cinéma de Claude Sautet d'être démesurément explicatif, c'est au contraire un cinéma de l'implicite, des silences et du non-dit. Pascal Jardin disait de Claude Sautet qu'il « reste une fenêtre ouverte sur l'inconscient ».

Le souffle du spectateur est suspendu à chaque regard (le regard tellement transperçant de Stéphane, ou de plus en plus troublé de Camille) à chaque note, à chaque geste d’une précision rare. Je n’ai encore jamais trouvé au cinéma de personnages aussi « travaillés » que Stéphane, ambigu, complexe qui me semble avoir une existence propre, presque exister en dehors de l’écran. Là encore comme un thriller énigmatique, à chaque fois je l’interprète différemment, un peu aussi comme une sublime musique ou œuvre d’art qui à chaque fois me ferait ressentir des émotions différentes. Stéphane est-il vraiment indifférent ? Joue-t-il un jeu ? Ne vit-il qu’à travers la musique ? « La musique c’est du rêve » dit-il. Ou, selon cette citation de La Rochefoucauld que cite Sautet fait-il partie de ceux qui pensent que« Peu de gens seraient amoureux si on ne leur avait jamais parlé d’amour » ? A-t-il peur d’aimer ? Ou n’y croit-il simplement pas ? Est-il sincère quand il dit avec une froide tranquillité que Maxime n’est pas un ami, juste « un partenaire ».

Le film commence ainsi de nuit dans l’atelier et se termine de jour dans un café et entre ces deux moments, Stéphane passera de l’ombre à la lumière, d’une personnalité ombrageuse à (peut-être, là aussi, l’interprétation varie à chaque visionnage) un homme capable d’aimer. Un personnage assez proche du personnage de Martial dans « Quelques jours avec moi » (un autre film de Sautet méconnu que je vous recommande, où son regard se fait encore plus ironique et acéré, un film irrésistiblement drôle et non dénué de –douce-cruauté). « Les films de Claude Sautet touchent tous ceux qui privilégient les personnages par rapport aux situations, tous ceux qui pensent que les hommes sont plus importants que ce qu'ils font (..). Claude Sautet c'est la vitalité. » disait ainsi Truffaut.

Et puis certaines scènes font pour moi partie des plus belles et cruelles du cinéma. Cette scène où dans une voiture, Camille lui avoue l’amour qu’il lui inspire et se livre à lui, ce à quoi Stéphane répond avec tranquillité, jubilation peut-être, froidement en tout cas : « je ne vous aime pas ». Cette scène me glace le sang à chaque fois. Et puis la scène où Camille veut l’humilier à son tour. Elle se maquille outrageusement, le rejoint au café où il a ses habitudes où il dîne avec son amie Hélène. Camille lui crie sa rancœur, sa passion, cherche à l’humilier. La scène est tranchante, violente et sublime comme la musique de Ravel jouée par Camille.

Et puis comment ne pas parler de la distribution, absolument parfaite, à commencer par Daniel Auteuil et Emmanuelle Béart, sans aucun doute leurs meilleurs rôles auxquels ils semblent se livrer (ou se cacher) corps et âme, d’autant plus ambigus puisqu’ils vivaient alors ensemble. Emmanuelle Béart est à la fois mystérieuse, sensuelle, forte, fragile, fière, brisée, passionnée et talentueuse (elle apprit ainsi le violon pendant un an). Daniel Auteuil donne vie à ce Stéphane énigmatique, opaque, cinglant, glacial, austère qui se définit lui-même comme sournois, parfois révoltant, parfois touchant avec ce regard perçant, tantôt terriblement là ou terriblement absent. L’un comme l’autre, dans leurs regards, expriment une multitude d’émotions ou de mystères. Mais il ne faudrait pas non plus oublier les seconds rôles : André Dussolier, personnage digne qui échappe au cliché de l’amant trompé et qui obtint d’ailleurs le César du meilleur second rôle. Jean-Luc Bideau qui dans une scène courte mais intense aligne les clichés sur la culture et l’élitisme (magnifique scène de dialogue où là aussi Stéphane dévoile une trouble (et pour Camille troublante) facette de sa personnalité). Myriam Boyer, Brigitte Catillon, Elisabeth Bourgine (les femmes de l’ombre avec, chacune à leur manière, une présence forte et déterminante).

« Un cœur en hiver » obtint le lion d’argent à Venise. Daniel Auteuil et Emmanuelle Béart passèrent à côté des César de meilleurs acteurs (que leur ravirent Claude Rich pour « Le souper » et Catherine Deneuve, pour « Indochine »). Claude Sautet obtint néanmoins le césar du meilleur réalisateur (le seul avec celui de Dussolier malgré sept nominations) et celui du meilleur film fut cette année-là attribué à Cyril Collard pour « Les nuits fauves ». Tous les postes du film auraient mérités d’être récompensés : le scénario, l’image d’Yves Angelo, le travail sur la musique de Philippe Sarde, le scénario de Jacques Fieschi et Claude Sautet…

On retrouve là encore ce qui caractérise les films de Claude Sautet : les scènes de groupe (dont « Vincent, François, Paul et les autres est le film emblématique) et la solitude dans et malgré le groupe, l'implicite dans ce qui n'est pas- les ellipses- comme dans ce qui est-les regards- (Ah le regard tranchant de Daniel Auteuil! Ah, ce dernier plan !), des scènes de café ( « A chaque film, avouait Sautet, je me dis toujours : non, cette fois tu n'y tournes pas. Et puis, je ne peux pas m'en empêcher. Les cafés, c'est comme Paris, c'est vraiment mon univers. C'est à travers eux que je vois la vie. Des instants de solitude et de rêvasseries. ») les personnages filmés à travers les vitres de ces mêmes cafés, des scènes de pluie qui sont souvent un élément déclencheur, des scènes de colère (peut-être inspirées par les scènes de colère incontournables dans les films de Jean Gabin, Sautet ayant ainsi revu « Le jour se lève » ...17 fois en un mois!), des femmes combatives souvent incarnées par Romy Schneider puis par Emmanuelle Béart, des fins souvent ouvertes et avant tout un cinéma de personnages : César, Rosalie, Nelly, Arnaud, Vincent, François, Paul, Max, Mado, ...et les autres, des personnages égarés affectivement et/ou socialement, des personnages énigmatiques et ambivalents.

On a souvent dit de Claude Sautet était le peintre de la société des années 70 mais en réalité la complexité des sentiments de ses personnages disséquée avec une rare acuité est intemporelle. S'il est vrai que la plupart de ses films sont des tableaux de la société contemporaine, notamment de la société d'après 1968, et de la société pompidolienne, puis giscardienne, et enfin mitterrandienne, ses personnages et les situations dans lesquelles il les implique sont avant tout universels, un peu comme « La Comédie Humaine » peut s'appliquer aussi bien à notre époque qu'à celle de Balzac.

Le personnage de Stéphane ne cessera jamais de m’intriguer, intrigant le spectateur comme il intrigue Camille, exprimant tant d’ambiguïté dans son regard brillant ou éteint. Hors de la vie, hors du temps. Je vous le garantis, vous ne pourrez pas oublier ce crescendo émotionnel jusqu’à ce plan fixe final polysémique qui vous laisse ko et qui n’est pas sans rappeler celui de Romy Schneider à la fin de « Max et les ferrailleurs » ou de Michel Serrault (regard absent à l’aéroport) dans « Nelly et Monsieur Arnaud » ou de Montand/Frey/Schneider dans « César et Rosalie ». Le cinéma de Claude Sautet est finalement affaire de regards, qu’il avait d’une acuité incroyable, saisissante sur la complexité des êtres, et jamais égalée. Alors que le cinéma est de plus en plus univoque, explicatif, c’est plus que salutaire.

Une histoire d’amour, de passion(s), cruelle, intense, poétique, sublime, dissonante, mélodieuse, contradictoire, trouble et troublante, parfaitement écrite, jouée, interprétée, mise en lumière, en musique et en images.

Un peu comme l'ours en peluche du « Jour se lève » qui a un œil qui rit et un autre qui pleure, nous ressortons des films de Sautet et de celui-là en particulier, entre rires et larmes, bouleversés, avec l'envie de vivre plus intensément encore car là était le véritable objectif de Claude Sautet : nous « faire aimer la vie »...et il y est parvenu, magistralement. Personne après lui n'a su nous raconter des « histoires simples » aux personnages complexes qui nous parlent aussi bien de « choses de la vie ».

Claude Sautet, en 14 films, a su imposer un style, des films inoubliables, un cinéma du désenchantement enchanteur, d'une savoureuse mélancolie, de l'ambivalence et de la dissonance jubilatoires, une symphonie magistrale dont chaque film est un morceau unique indissociable de l'ensemble, et celui-ci pour moi le plus beau et bouleversant.

Critique du CERCLE ROUGE de Jean-Pierre Melville

Bien plus qu'un film policier, ce film est sans nul doute un de ceux qui ont fait naitre ma passion pour le cinéma... Je ne peux donc que vous le recommander! Il sera projeté mardi soir, à 20H35, sur France 2.

Synopsis : Le commissaire Matteï (André Bourvil) de la brigade criminelle est chargé de convoyer Vogel (Gian Maria Volonte), un détenu. Ce dernier parvient à s'enfuir et demeure introuvable malgré l'importance des moyens déployés. A même moment, à Marseille, Corey (Alain Delon), à la veille de sa libération de prison, reçoit la visite d'un gardien dans sa cellule venu lui proposer une « affaire ». Alors que Corey gagne Paris, par hasard, Vogel se cache dans le coffre de la voiture. Corey et Vogel montent alors ensemble l'affaire proposée par le gardien : le cambriolage d'une bijouterie place Vendôme. Ils s'adjoignent ensuite les services d'un tireur d'élite : Janson, un ancien policier, rongé par l'alcool.

Dès la phrase d'exergue, le film est placé sous le sceau de la noirceur et la fatalité : " Çakyamuni le Solitaire, dit Siderta Gautama le Sage, dit le Bouddha, se saisit d'un morceau de craie rouge, traça un cercle et dit : " Quand des hommes, même sils l'ignorent, doivent se retrouver un jour, tout peut arriver à chacun d'entre eux et ils peuvent suivre des chemins divergents, au jour dit, inéluctablement, ils seront réunis dans le cercle rouge (Rama Krishna)".

C'est cette fatalité qui fera se rencontrer Corey et Vogel puis Jansen et qui les conduira tous les trois à la mort « réunis dans le cercle rouge ». Ce cercle rouge réunit aussi policier et gangsters, Mattei ressemblant à bien des égards davantage à ces derniers qu'à l'inspecteur général pour qui les hommes sont « tous coupables ». Dès le début, le film joue sur la confusion : le feu rouge grillé par la police, les deux hommes (Vogel et Matteï) qui rentrent en silence dans la cabine de train, habités par la même solitude, et dont on ne découvre que plus tard que l'un est policier et l'autre un prévenu. Il n'y a plus de gangsters et de policiers. Juste des hommes. Coupables. Matteï comme ceux qu'ils traquent sont des hommes seuls. A deux reprises il nous est montré avec ses chats qu'il materne tandis que Jansen a pour seule compagnie « les habitants du placard », des animaux hostiles que l'alcool lui fait imaginer.

Tous sont prisonniers. Prisonniers d'une vie de solitude. Prisonniers d'intérieurs qui les étouffent. Jansen qui vit dans un appartement carcéral avec son papier peint rayé et ses valises en guise de placards. Matteï dont l'appartement ne nous est jamais montré avec une ouverture sur l'extérieur. Ou Corey qui, de la prison, passe à son appartement devenu un lieu hostile et étranger. Prisonniers ou gangsters, ils subissent le même enfermement. Ils sont avant tout prisonniers du cercle du destin qui les réunira dans sa logique implacable. Des hommes seuls et uniquement des hommes, les femmes étant celles qui les ont abandonnés et qui ne sont plus que des photos d'une époque révolue (que ce soit Corey qui jette les photos que le greffe lui rend ou Matteï dont on aperçoit les photos de celle dont on imagine qu'elle fut sa femme, chez lui, dans un cadre).

Avec une économie de mots (la longue -25 minutes- haletante et impressionnante scène du cambriolage se déroule ainsi sans qu'un mot soit échangé), grâce à une mise en scène brillante, Melville signe un polar d'une noirceur, d'une intensité, d'une sobriété rarement égalées.

Le casting, impeccable, donne au film une dimension supplémentaire : Delon en gangster désabusé et hiératique (dont c'est le seul film avec Melville dont le titre ne le désigne pas directement, après « Le Samouraï » et avant « Un flic »), Montand en ex-flic rongé par l'alcool, et Bourvil, mort peu de temps après le tournage, avant la sortie du film (même s'il tourna ensuite « Le mur de l'Atlantique »), est ici bouleversant dans ce contre-emploi, selon moi son meilleur deuxième rôle dramatique avec « Le Miroir à deux faces ». Ce sont pourtant d'autres acteurs qui étaient initialement prévus : Lino Ventura pour « Le commissaire Matteï », Paul Meurisse pour Jansen et Jean-Paul Belmondo pour Vogel.

La critique salua unanimement ce film qui fut aussi le plus grand succès de Melville dont il faut par ailleurs souligner qu'il est l'auteur du scénario original et de cette idée qu'il portait en lui depuis 20 ans, ce qui lui fit dire : « Ce film est de loin le plus difficile de ceux qu' j'ai tournés, parce que j'en ai écrit toutes les péripéties et que je ne me suis pas fait de cadeau en l'écrivant. »

En tout cas, il nous a fait un cadeau, celui de réunir pour la première et dernières fois de grands acteurs dans un « Cercle rouge » aux accents hawksiens, aussi sombre, fatal qu'inoubliable.

11:17 Écrit par Sandra Mézière | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : césar 2018, critique, concours, universciné, 120 battements par minute, faute d'amour, visages villages, un coeur en hiver, le cercle rouge, in the mood for cinéma |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  | |

| |