Chère Jane Birkin... (26/07/2023)

Jane, j’étais persuadée qu’un jour l’occasion se présenterait de vous remercier. Je devrais le savoir pourtant désormais...L’existence m’a si souvent rappelé que la mort était une fourbe qui s’insinue dans le moindre interstice d’illusion, d’hésitation d’optimisme ou de distraction. C’était en 1999. J’étais membre du jury du 10ème Festival du Film Britannique de Dinard que vous présidiez. Si ces 5 jours restent gravés dans ma mémoire, c’est principalement en raison du bonheur que ce fut de vous côtoyer et d’échanger avec vous. Bien sûr, je ne peux pas dire que je vous connaissais comme d’autres qui ne vous connaissaient pas davantage s’en enorgueilliront peut-être. Mais je peux affirmer que vous étiez « une belle personne » (ce terme est galvaudé mais je n’en vois pas d’autre comme celui de gentillesse que vous incarniez tellement), comme il y en a peu. Votre sourire, reflet de votre générosité et votre humilité, irradiait. Reflet aussi de votre bienveillance. De votre confiance sans filtre envers les autres. De votre humour. De votre simplicité, celle des grands artistes, qui n’ont pas besoin de jouer un rôle ou de s’inventer un personnage, qui s’intéressent au ressenti d’autrui plus qu’ils ne se focalisent sur eux-mêmes, qui n’ont pas besoin de se façonner une image ombrageuse pour attirer la lumière. Alors étudiante dans un tout autre domaine que le cinéma, je me retrouvais dans un univers qui n’était pas le mien, impressionnée, intimidée. Vous aviez su me cerner en un instant et quand d‘autres au contraire me jaugèrent et jugèrent de leur hauteur, vous m’aviez mise à l’aise, constamment soucieuse de mon bien-être. Je n’oublierai jamais non plus ce soir du festival qui entra tragiquement en résonance un autre soir, de 2013, quand, ne me connaissant pas, sans doute en raison de réminiscences provoquées par un film du festival ou autre chose (la mémoire a la fourberie en commun avec la mort quand il s’agit de cette dernière), au bar du Grand Hôtel de Dinard, vous m’aviez parlé avec tant d’émotion de votre père décédé quelques années plus tôt. Je ne me souviens pas précisément de vos mots, mais je n’ai jamais oublié l’émotion poignante qui vous saisit (et moi aussi) dans ce bar désert, une émotion face à laquelle mes paroles me semblèrent bien insipides. Comme une scène de film dont on se dirait qu’elle est trop mélodramatique pour être crédible. Je ne savais pas alors que certains drames de la vie annihilent les barrières et nous font ensuite aller à l’essentiel, capturer l’instant présent, le dévorer, se laisser emporter par lui.

« Capturer le présent. » C’est ce à quoi est magnifiquement parvenue Charlotte dans ce remarquable documentaire, Jane par Charlotte. Un dialogue intime mais jamais impudique entre votre fille et vous qui, pendant trois ans et avec un dispositif minimaliste, au gré des voyages, du Japon à la Bretagne en passant par les États-Unis, et au gré de l’évocation des « petits riens » devient un dialogue universel entre une mère et sa fille, un zoom progressif d'une fille sur sa mère, sans fards. Vous y apparaissiez telle que vous étiez : sans méfiance, fantasque, empathique. Mais aussi seule, insomniaque, tourmentée. Tourmentée par les deuils et leurs chagrins inconsolables. La maladie. Le drame ineffable la perte de votre fille Kate. Le temps insatiable et carnassier qui altère la beauté et emporte les êtres chers. Au milieu de tout cela, la visite « comme dans un rêve » de la maison de la rue de Verneuil, l'ombre de Serge Gainsbourg et les silences éloquents et émouvants. Le portrait d’une femme majestueuse. Un portrait qui s’achève par la voix mélodieuse et les mots bouleversants de votre fille se livrant à son tour, enfin, et évoquant la peur terrifiante et universelle de la perte de sa mère et qui, par ce film, tente d'appréhender l'inacceptable, de l'apprivoiser, de retenir chaque poussière d’instant en compagnie de celle dont l'intermédiaire de la caméra lui permet paradoxalement de se rapprocher. Des mots qui résonnent tragiquement aujourd’hui, et évidemment, même sans la connaître on pense à elle, à la peine immense et indicible qui doit être la sienne. Ce film est un bijou de tendresse, et d’émotion portée par une judicieuse BO, de Bach aux interludes électroniques de Sebastian. D’humour aussi, d'humour beaucoup, grâce au regard décalé, espiègle et clairvoyant que vous portiez sur vous-même, la vie, les autres, mais aussi celui que votre fille portait sur vous. Un film à votre image à toutes deux, réservées et terriblement audacieuses : riche de vos séduisants paradoxes. Léger dans la forme et teinté de touches de gravité. Libre aussi. Et encore cela : délicat, iconoclaste, éperdument vivant et attachant. Un documentaire qui, en capturant le présent et sa fragilité, nous donne une envie folle d’étreindre chaque seconde de notre vie et aux filles de s'accrocher à leurs mères comme vous deux dans ce dernier plan, avec l'illusion d'empêcher ainsi l'inexorable. Si seulement il suffisait de fuir le bonheur pour l’empêcher de se sauver...Vous l’aviez si bien chanté, mais malheureusement le « ciel azuré » finit toujours par « virer au mauve ». Restent les chansons et les films, immortels, pour nous rappeler qu’en plus de cette belle personne, vous étiez aussi une immense artiste. Vous serez aussi pour moi toujours la Penelope de La Piscine de Jacques Deray, instrument innocent du désir vengeur et ambigu de Jean-Paul Leroy/Alain Delon, votre premier film français dans lequel vous jouiez le rôle de la fausse ingénue. Vous ne faisiez pas partie alors de ces inconsolables comme vous l’étiez ce soir de 1999, comme je le devins ce soir de 2013, comme j’aurais aimé vous dire que je le compris bien plus tard, en plus de ce merci que j’aurai toujours le regret de n’avoir pu vous adresser.

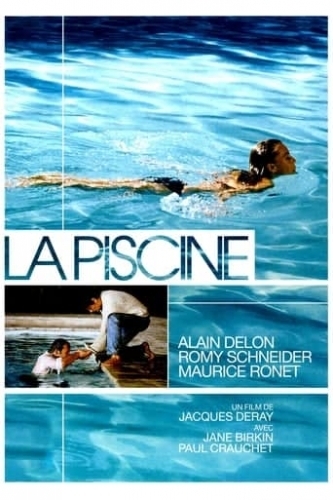

Critique de La Piscine de Jacques Deray

Ce film date de 1968, c’est déjà tout un programme. Il réunit Maurice Ronet, Alain Delon, Romy Schneider et évidemment Jane Birkin, dans un huis-clos sensuel et palpitant. Ce quatuor est déjà une belle promesse.

Marianne (Romy Schneider) et Jean-Paul (Alain Delon) passent en effet des vacances en amoureux dans la magnifique villa qui leur a été prêtée sur les hauteurs de Saint-Tropez. L’harmonie est rompue lorsqu’arrive Harry (Maurice Ronet), ami de Jean-Paul et de Marianne chez lequel ils se sont d’ailleurs rencontrés, cette dernière entretenant le trouble sur la nature de ses relations passées avec Harry. Il arrive accompagné de sa fille de 18 ans, la gracile et nonchalante Pénélope (Jane Birkin).

La piscine fait partie de ces films que l’on peut revoir un nombre incalculable de fois (du moins que je peux revoir un nombre incalculable de fois) avec le même plaisir pour de nombreuses raisons mais surtout pour son caractère intelligemment elliptique et son exceptionnelle distribution et direction d’acteurs.

Dès les premières secondes, la sensualité trouble et la beauté magnétique qui émane du couple formé par Romy Schneider et Alain Delon, la langueur que chaque plan exhale plonge le spectateur dans une atmosphère particulière, captivante. La tension monte avec l’arrivée d’Harry et de sa fille, menaces insidieuses dans le ciel imperturbablement bleu de Saint-Tropez. Le malaise est palpable entre Jean-Paul et Harry qui rabaisse sans cesse le premier, par une parole cinglante ou un geste méprisant, s’impose comme si tout et tout le monde lui appartenait, comme si rien ni personne ne lui résistait.

Pour tromper le langoureux ennui de l’été, un jeu périlleusement jubilatoire de désirs et de jalousies va alors commencer, entretenu par chacun des personnages, au péril du fragile équilibre de cet été en apparence si parfait et de leur propre fragile équilibre, surtout celui de Jean-Paul, interprété par Alain Delon qui, comme rarement, incarne un personnage vulnérable à la sensualité non moins troublante. L’ambiguïté est distillée par touches subtiles : un regard fuyant ou trop insistant, une posture enjôleuse, une main effleurée, une allusion assassine. Tout semble pouvoir basculer dans le drame d’un instant à l’autre. La menace plane. L’atmosphère devient de plus en plus suffocante.

Dès le début, tout tourne autour de la piscine : cette eau bleutée trompeusement limpide et cristalline autour de laquelle ils s’effleurent, se défient, s’ignorent, s’esquivent, se séduisent autour de laquelle la caméra virevolte, enserre, comme une menace constante, inéluctable, attirante et périlleuse comme les relations qui unissent ces quatre personnages. Harry alimente constamment la jalousie et la susceptibilité de Jean-Paul par son arrogance, par des allusions à sa relation passée avec Marianne que cette dernière a pourtant toujours niée devant Jean-Paul. Penelope va alors devenir l’instrument innocent de ce désir vengeur et ambigu puisqu’on ne sait jamais vraiment si Jean-Paul la désire réellement, s’il désire atteindre Harry par son biais, s’il désire attiser la jalousie de Marianne...Probablement un peu cela tout à la fois, et probablement aussi se raccrochent-ils l’un à l’autre, victimes de l’arrogance, de la misanthropie masquée et de la désinvolture de Harry. C’est d’ailleurs là que réside tout l’intérêt du film : tout insinuer et ne jamais rien proclamer, démontrer. Un dialogue en apparence anodin autour de la cuisine asiatique et de la cuisson du riz alors que Jean-Paul et Penelope reviennent d’un bain nocturne ne laissant guère planer de doutes sur la nature de ce bain, Penelope (dé)vêtue de la veste de Jean-Paul dans laquelle elle l’admirait de dos, enlacer Marianne, quelques jours auparavant, est particulièrement symptomatique de cet aspect du film, cette façon d’insinuer, cette sensualité trouble et troublante, ce jeu qui les dépasse. Cette scène entremêle savoureusement désirs et haines latents. Les regards de chacun : respectivement frondeurs, évasifs, provocants, dignes, déroutés… font que l’attention du spectateur est suspendue à chaque geste, chaque ton, chaque froncement de sourcil, accroissant l’impression de malaise et de fatalité inévitable.

Aucun des 4 personnages n’est délaissé, la richesse de leurs psychologies, de la direction d’acteurs font que chacune de leurs notes est indispensable à la partition. La musique discrète et subtile de Michel Legrand renforce encore cette atmosphère trouble. Chacun des 4 acteurs est parfait dans son rôle : Delon dans celui de l’amoureux jaloux, fragile, hanté par de vieux démons, d’une sensualité à fleur de peau, mal dans sa peau même, Romy Schneider dans celui de la femme sublime séductrice dévouée, forte, provocante et maternelle, Jane Birkin dont c’est le premier film français dans celui de la fausse ingénue et Maurice Ronet dans celui de l’ « ami » séduisant et détestable, transpirant de suffisance et d’arrogance…et la piscine, incandescente à souhait, véritable « acteur ».

Deray retrouvera ensuite Delon à 8 reprises notamment dans Borsalino, Flic story, Trois hommes à abattre… mais La piscine reste un film à part dans la carrière du réalisateur qui mettra en scène surtout un cinéma de genre. Neuf ans après Plein soleil de René Clément, la piscine réunit donc de nouveau Ronet et Delon, les similitudes entres les personnages de ces deux films sont d’ailleurs nombreuses et le duel fonctionne de nouveau à merveille.

Un film sensuel porté par des acteurs magistraux, aussi fascinants que cette eau bleutée fatale, un film qui se termine par une des plus belles preuves d’amour que le cinéma ait inventée.

Et puis revoyez Boxes aussi dont je vous avais parlé suite à sa projection au 60ème Festival de Cannes, là :

Boxes, film remarquable qu'elle avait réalisé et qui m'avait bouleversée, témoigne de sa grande sensibilité et de sa grande intelligence. Voyez-le, en plus notamment des deux précités. Ce film lumineux et sombre, cru(el) et poétique, grave et drôle, loufoque et réaliste est à l’image de sa réalisatrice (et de la vie) qui filme les êtres qui ont jalonné son existence avec tendresse, tellement, qui se filme aussi sans concession, sans fards. Ce film ne se contente pas d’être une galerie de portraits, de fantômes du passé de la vie de cette femme à un tournant de sa vie, il reflète un vrai point de vue sur le monde, un vrai regard de cinéaste, l’acuité d’un regard tendre, ironique, qui évoque avec pudeur des moments ou des sujets impudiques. Un regard qui oriente magnifiquement ses acteurs, tous y paraissant plus que jamais éclatants de talent (à commencer par Jane Birkin-actrice), incarnant des personnages brillamment dessinés, interprétés, tous attachants par leurs fêlures, davantage encore que par leurs forces. Ce film ne nous laisse pas le temps de respirer, il nous étreint, nous enlace, nous saisit avec nos peurs, nos regrets, nos espoirs, nos bonheurs et ne nous lâche plus. Les fantômes du passé ressurgissent dans une cavalcade étourdissante filmée avec brio et inventivité avant de s’éclipser pour laisser place à l’avenir (un nouvel amour). Même si tout le film est empreint de celui qu’elle porte à tous les personnages qui le traversent, l’occupent et l’habitent d’ailleurs plutôt qu’ils ne le traversent. Passé et présent, morts et vivants, cruauté et tendresse se croisent habilement grâce à une mise en scène particulièrement inspirée. De ces boxes c’est la vie qui surgit, avec ses souvenirs parfois encombrants. La grâce de l'existence (et de l'âme Jane Birkin) suinte dans chaque plan de ce film à voir absolument.

15:32 Écrit par Sandra Mézière | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jane birkin, cinéma, jane par charlotte, charlotte gainsbourg, 10ème festival du film britannique de dinard, la piscine de jacques deray, critique de la piscine de jacques deray |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  | |

| |