Il y a une semaine déjà s’achevait le 34ème Festival du Cinéma Américain de Deauville. Il ne m’en fallait pas moins pour prendre du recul sur ce qu’est invariablement un festival de cinéma, celui-ci en particulier : une tornade émotionnelle dont le tourbillon fascinant, parfois dévastateur mais non moins majestueux, vous emporte et vous laisse bousculé, étourdi, heureux et épuisé, régénéré et mélancolique, un peu changé et riche de paradoxes comme ce festival sait si bien les exhaler et concilier. Cette 34ème édition n’a pas dérogé à la règle même si pour beaucoup ce fut un « petit festival ». Pour moi, au bout de quinze années (et cette année n’était certainement pas la dernière…) je le trouve toujours aussi riche et passionnant, et il me fait toujours vivre des moments, de vie et de cinéma, exaltants et ineffables, souvent même improbables.

Il y a une semaine déjà s’achevait le 34ème Festival du Cinéma Américain de Deauville. Il ne m’en fallait pas moins pour prendre du recul sur ce qu’est invariablement un festival de cinéma, celui-ci en particulier : une tornade émotionnelle dont le tourbillon fascinant, parfois dévastateur mais non moins majestueux, vous emporte et vous laisse bousculé, étourdi, heureux et épuisé, régénéré et mélancolique, un peu changé et riche de paradoxes comme ce festival sait si bien les exhaler et concilier. Cette 34ème édition n’a pas dérogé à la règle même si pour beaucoup ce fut un « petit festival ». Pour moi, au bout de quinze années (et cette année n’était certainement pas la dernière…) je le trouve toujours aussi riche et passionnant, et il me fait toujours vivre des moments, de vie et de cinéma, exaltants et ineffables, souvent même improbables.

Cette édition fut en effet probablement moins festive et son générique moins spectaculaire que celui de l’an passé mais contrairement à un certain nombre de festivaliers j’ai trouvé sa compétition particulièrement riche et variée, et une nouvelle fois Deauville, à travers sa programmation, a effectué une radiographie particulièrement instructive de l’Amérique contemporaine. Deauville était ainsi cette année avant tout la vitrine du cinéma indépendant (comme en témoignait d’ailleurs aussi son hommage à l’actrice Parker Posey) et peut-être un peu moins la vitrine des blockbusters à venir...quoique…

Cela avait pourtant commencé en fanfare sur un air joliment suranné et naïf d’Abba, avec un film enchanté et enchanteur, mené par une Meryl Streep à l’enthousiasme communicatif (voir ma critique sur http://inthemoodfordeauville.hautetfort.com ). Une légèreté plutôt bannie de la compétition ancrée dans les problèmes de l’Amérique contemporaine, en particulier liés à l’enfance et à l’adolescence, symboles d’une Amérique qui n’arrive plus à grandir, à trouver une lueur d’espoir alors que ses enfants se font tuer en Irak, une Amérique engluée dans un présent inextricable, terrassant rêves et utopies.

Cela avait pourtant commencé en fanfare sur un air joliment suranné et naïf d’Abba, avec un film enchanté et enchanteur, mené par une Meryl Streep à l’enthousiasme communicatif (voir ma critique sur http://inthemoodfordeauville.hautetfort.com ). Une légèreté plutôt bannie de la compétition ancrée dans les problèmes de l’Amérique contemporaine, en particulier liés à l’enfance et à l’adolescence, symboles d’une Amérique qui n’arrive plus à grandir, à trouver une lueur d’espoir alors que ses enfants se font tuer en Irak, une Amérique engluée dans un présent inextricable, terrassant rêves et utopies.

L’Irak, c’était d’ailleurs le sujet hors champ de mon grand favori de cette compétition 2008, oublié de la compétition « American son » ou l’histoire d’un Marine de 19 ans qui tombe amoureux juste avant d’être envoyé en Irak. La guerre est hors champ et pourtant omniprésente et rend d’autant plus poignante cette histoire d’amour a priori banale mais sur laquelle pèse une épée de Damoclès. A travers le portrait de ce jeune homme comme tant d’autres, le réalisateur Neil Abramson personnifie et humanise ces soldats envoyés en Irak et sans jamais vraiment aborder le sujet de front crée une des dénonciations les plus efficaces de la guerre, de cette guerre qui broie des innocents, implique ces fils américains dans un combat qui les dépasse, un combat parfois aussi pour échapper à la banalité de leur existence ou même la délinquance. Certains ont trouvé l’histoire d’amour banale, naïve mais c’est justement cette banalité et cette naïveté qui exacerbent la profondeur et la dureté de ce qui suit, de cet inéluctable départ à la guerre, la réalité et le poids de son choix. Nous suivons ce jeune Marine et avec lui éprouvons l’impitoyable compte à rebours avant la fin de l’innocence de ce fils américain comme tant d’autres qui, en 96 heures, va devenir adulte. Finalement beaucoup plus efficace que « Dans la vallée d’Elah » projeté l’an passé, pourtant si démonstratif.

Mon deuxième coup de cœur de la compétition dont je vous ai déjà parlé c’est « Gardens of the night » un film pudique, sensible, magistralement traité sans complaisance ni voyeurisme (prix de la critique internationale qui récompense un film pour ses qualités artistiques) sur un sujet particulièrement délicat dont le traitement aurait pu s’avérer scabreux. Un film dont la réalisation témoigne d’un grand savoir-faire et a fait vibrer une poignante note d’espoir chez les festivaliers… Un film qui a fait l’unanimité. (voir ma critique sur http://inthemoodfordeauville.hautetfort.com )

Le prix de la révélation Cartier et le prix du jury ont été dévolus à mon troisième favori : « Ballast » de Lance Hammer, portrait particulièrement sensible de trois êtres (dont un adolescent, encore) que la mort du frère jumeau de l’un d’entre eux (et père de l’adolescent) va bouleverser. La lenteur lancinante et prenante, la morosité presque fascinante des paysages : tout contribue à nous faire éprouver leur lente réconciliation avec eux-mêmes et l’existence avec une judicieuse économie de mise en scène et d’emphase. (les acteurs sont par ailleurs des non professionnels). Un film d’une efficacité et d’un réalisme bluffant.

Le prix de la révélation Cartier et le prix du jury ont été dévolus à mon troisième favori : « Ballast » de Lance Hammer, portrait particulièrement sensible de trois êtres (dont un adolescent, encore) que la mort du frère jumeau de l’un d’entre eux (et père de l’adolescent) va bouleverser. La lenteur lancinante et prenante, la morosité presque fascinante des paysages : tout contribue à nous faire éprouver leur lente réconciliation avec eux-mêmes et l’existence avec une judicieuse économie de mise en scène et d’emphase. (les acteurs sont par ailleurs des non professionnels). Un film d’une efficacité et d’un réalisme bluffant.

Tous les autres films ou presque de cette compétition évoquaient d’ailleurs une enfance ou une adolescence meurtrie, désarçonnée, égarée, douloureuse, des personnages fragiles, un pénible passage à l’âge adulte :

- une régression infantile dans le mésestimé « Momma’s man » de Azazel Jacob (ou comment au lieu de rentrer chez lui auprès de sa femme et de son nouveau-né un trentenaire trouve une excuse fallacieuse pour rester chez ses parents)

- les adolescents surdoués et non moins en crise du très conventionnel et télévisuel « Smart people » avec lesquels leur père taciturne depuis la mort de leur mère n’arrive plus à communiquer

- le contexte douloureux et âpre d’un premier amour dans « Snow Angels »

- l’éveil à la sexualité, le rapport au corps, le racisme dans « Towelhead » d’Alan Ball (scénariste de « American Beauty » et créateur de la série « Six feet under »), un film faussement subversif, réellement malsain sous prétexte d’éviter tout manichéisme (auquel il n’échappe pourtant pas dans le personnage de la jeune fille) et toute morale bien pensante : cela aurait pu être intéressant traité avec un peu plus de délicatesse

- la quête insoluble du père dans « All god’s children can dance »

- la fascination fatale pour la violence des adolescents dans un prestigieux pensionnat de la Côte Est dans « Afterschool ».

- les péripéties de deux sœurs (dans « Sunshine cleaning ») qui décident de créer une société de nettoyage de scènes de crime et cicatrisent ainsi leur blessure d’enfance : le suicide de leur mère. Par l’heureux producteur de « Little miss sunshine » dont sunshine et le ton décalé sont les deux seuls points communs avec ce film-ci, le premier n’arrivant scénaristiquement pas à la hauteur du second.

Et enfin « The visitor » de Tom McCarthy qui échappe semble-t-il à cette classification, le Grand Prix de cette édition 2008, le seul film de cette compétition que j’ai manqué (mais vous pourrez retrouver ma critique dès sa sortie en salles, le 29 octobre 2008, sur www.inthemoodforcinema.com ) et qui raconte comment un vieux professeur solitaire retrouve goût à la vie quand il découvre chez lui des squatteurs, un Syrien et une Sénégalaise victimes d’un escroc.

Carole Bouquet, la présidente du jury de cette 34ème édition, plutôt avare d’explications sur les raisons des choix du jury, lors de la remise des prix, a simplement déclaré « Nous aurions voulu mettre d’autres films et metteurs en scène à l’honneur mais c’est le jeu ». Zoe Cassavetes, présidente du jury Cartier, quant à elle a déclaré : « la sélection nous a montrés des films très différents avec malgré tout une similarité, celle de la provocation et l’honnêteté » ajoutant « Nous avons une élection en novembre qui va nous permettre de redistribuer les cartes du rêve, de la culture et de la paix ». Zoe Cassavetes n’est pas la seule à placer tous ses espoirs en Obama puisque le réalisateur de « Ballast », en recevant son prix, a également déclaré « Notre pays est dans un état lamentable et ça me gêne beaucoup, c’est pourquoi je crois au pouvoir de l’art qui peut vraiment changer les choses. Pour cela nous avons un véritable espoir à saisir et il s’appelle Barack Obama. »

Le rêve, l’onirisme étaient donc définitivement évincés de cette compétition 2008 même si dans certains émergeaient une (très faible) lueur d’espoir. Comme si le cinéma enserré dans une réalité sombre ne pouvait et ne devait y échapper mais au contraire la mettre en lumière : une lumière bien crue et blafarde le plus souvent.

En allait-il autrement des Premières ? Il est vrai que cette année, pour mon plus grand plaisir, tous les genres ou presque étaient représentés : du western avec le second film en tant que réalisateur d’ Ed Harris « Appaloosa » à la comédie romantique avec le très efficace « Coup de foudre à Rhode Island » de Peter Hedges, à la comédie d’action avec « Max la menace » de Peter Segal en passant par le thriller suffocant avec « Harcelés » de Neil La Bute, la comédie grinçante à suspense avec le très réussi « Married life », le film de guerre engagé avec « Miracle à Santa Anna » de Spike Lee, le film inclassable avec « Meurtres à l’Empire State Building » de William Karel, le film politique sous forme de « fiction documentaire » avec « Recount », le mélo improbable avec « The Yellow handkerchief » de Udayan Passad…

Parmi ces 10 jours si intenses et forcément trop courts, je retiendrai :

-la passion communicative et l’engagement infaillible de Spike Lee lors de son hommage mais aussi à travers son dernier film projeté en Première : le magnifique et lyrique « Miracle à Santa Anna » (voir ma critique sur http://inthemoodfordeauville.hautetfort.com )

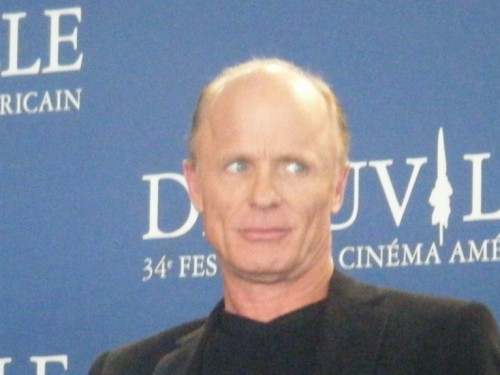

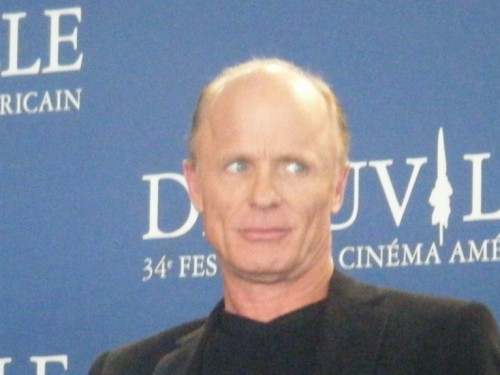

-l’émotion d’Ed Harris lors de son hommage ("Quand j'exprime ce qu'il y a au fond de mon coeur, je m'émeus moi-même, désolé! Je ne me sens jamais autant en vie que lorsque je joue. Je suis un homme extrêmement chanceux. Au mois de novembre, je fêterai mes vingt-cinq ans de mariage avec mon épouse, l'actrice Amy Madigan. Son amour, son soutien, son encouragement et sa passion pour la vérité m'apportent une stabilité constante, la joie et m'inspirent tous les jours.") et le plaisir de retrouver un western classique qui respecte magistralement les codes du genre avec en prime une ode à l’amitié, beaucoup d’humour et évidemment des Indiens, des paysages majestueux…, et cette envie de « laisser le temps au temps » à l’image de l’époque à laquelle se déroule le film. Dommage juste que le « méchant » incarné par Jeremy Irons ait un rôle si plat, voire inexistant. « Appaloosa » du nom d’un petit village du Mexique, à la fin du 19ème. Sortie en salles le premier octobre : je vous en reparlerai à cette occasion sur www.inthemoodforcinema.com . Me voilà presque prête à rejoindre « l’IAFT » l’Immense Amicale de vos Fans Tricolores, pour reprendre l’expression du président fondateur du festival Lionel Chouchan !

- la magie intemporelle du cinéma avec mon coup de cœur de ce festival 2009 : « Meurtres à l’Empire State Building » de William Karel, une œuvre inclassable d’une inventivité visuelle et scénaristique incroyable, un hommage drôle, palpitant et émouvant au film noir américain et à toutes ses figures mythiques

-la modestie, l’enthousiasme de Juliette Binoche lors de la conférence de presse de « Coup de foudre à Rhode Island » , une comédie romantique dans laquelle elle irradie et excelle (de même que Steve Carell), un genre dans lequel on aimerait les voir l’un et l’autre plus souvent (un film actuellement à l’affiche que je recommande à tous les amateurs du genre qui, s’il ne le renouvelle pas, en respecte les règles avec beaucoup de talent et utilise avec ingéniosité ceux, multiples, de ses interprètes principaux)

-Steve Carell, encore, aussi efficace dans la comédie romantique « Coup de foudre à Rhode Island » que dans la comédie d’action : le très réussi « Max la menace » (une comédie d’action aux scènes d’action aussi impressionnantes, enfin presque, que dans un James Bond, et au scénario qui tient la route et se suit avec jubilation)

-la palpitante épopée électorale de « Recount » (que je n’espère pas prémonitoire pour cette élection 2008…)

-la très réussie première œuvre d’Helen Hunt en tant que réalisatrice « Une histoire de famille » qui fait beaucoup penser à Woody Allen, mêlant humour, émotion, profondeur avec beaucoup d’habileté, brassant de nombreux thèmes avec le même intérêt, dressant des portraits de personnages exubérants, attachants, fragile, humaines et débutant par une citation juive que je vous laisse découvrir qui prend toute sa signification à la fin. Un premier film étonnamment maîtrisé, drôle et poignant.

-le galimatias d’André Halimi lors de la remise du prix littéraire à François Forestier (si quelqu’un a la traduction, je suis preneuse…)

-la disponibilité de Viggo Mortensen et son indissociable drapeau de l’équipe de San Lorenzo

-le percutant, courageux et nécessaire « Johnny Mad Dog », prix Michel d’Ornano 2008 pour son réalisateur Jean-Stéphane Sauvaire, sur les enfants soldats et son utilisation intelligente du hors champ

-Des regards aussi : ceux, bleutés et perçants, de Ed Harris et Viggo Mortensen, ou celui, terrifiant, de Samuel L.Jackson lors d’une conférence de presse où il a particulièrement économisé son sourire si bien que le soir même le voir dans « Lakeview terrace » où il interprète un policier raciste était d’autant plus crédible et terrifiant !

-la causticité et le cynisme réjouissant de « Married life »

-la polémique suscitée par « The girl next door » de Gregory Wilson (que je n’ai pas vu), un film qui a tellement heurté les festivaliers que son réalisateur a dû être accompagné de 4 gardes du corps pendant toute la fin de sa présence à Deauville

-les étourderies attendrissantes et la gentillesse de la présentatrice Gennie Godula (qui aura consolé les admirateurs de Sir Didier Allouche)

-la richesse, la noirceur, la diversité des films en compétition

-l’intransigeance de certains spectateurs et « journalistes » qui peut-être devraient retourner à Appaloosa au 19ème et, comme le préconise Ed Harris donner eux aussi le temps au temps , le temps aussi d’admettre que leur avis n’est que l’expression d’une subjectivité faillible (comme le mien sur ce blog) et non l’expression d’une vérité objective infaillible qui ne tolère aucune tentative d’objection

-le regret de n’avoir pas eu le temps de profiter des Nuits Américaines ( des projections de classiques du cinéma américain 24H sur 24H)

- de belles rencontres professionnelles et de drôles de hasards et coïncidences à la Lelouch (d’ailleurs absent cette année ?)

-les musiques d’Abba qui n’ont cessé de résonner dans le CID lors de l’ouverture, entre les séances toute la semaine… et même dans « Max la menace » et qui résonnent encore dans ma pauvre tête endolorie de festivalière traumatisée

-l’absence regrettée de Canal plus (presque) compensée par le fameux et incontournable lounge Orange

-les couleurs changeantes des Planches et des festivaliers à fleur de peau, finalement pareillement chatoyantes

-les facéties et l'humour joyeusement décalé d’Edouard Baer à chacune de ses apparitions toujours acclamées

-les charismatiques et francophiles présences de William Hurt et John Malkovich

…

Et tant d’émotions viscérales, de souvenirs contrastés, d’images bigarrées, d’instants magiques, de rencontres ou retrouvailles passionnantes et/ou impromptues que ces quelques lignes ne sauraient retranscrire et que j’aurai tout juste assez d’une année pour digérer d’ici la 35ème édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville que vous pourrez évidemment suivre sur « In the mood for Deauville » après avoir suivi le Festival de Cannes sur http://inthemoodforcannes.hautetfort.com , et, dès maintenant, de nombreux autres événements cinématographiques sur www.inthemoodforcinema.com . En attendant, n’hésitez pas à livrer vos commentaires sur cette édition 2008 du Festival du Cinéma Américain de Deauville…et n’oubliez surtout pas de plonger « in the mood for cinema » !

Sur http://inthemoodfordeauville.hautetfort.com retrouvez de nombreuses photos et vidéos inédites et mes critiques de film de ce 34ème Festival du Cinéma Américain.

PALMARES COMPLET DE CE 34ème FESTIVAL DU CINEMA AMERICAIN DE DEAUVILLE

Grand prix

« The Visitor » de Thomas McCarthy

Prix du jury

« Ballast » de Lance Hammer

Prix de la Révélation Cartier

« Ballast » de Lance Hammer

Prix de la critique internationale

« Gardens of the night » de Damian Harris

Prix Michel d'Ornano

Jean-Stephane Sauvaire (“Johnny Mad Dog”)

Et après l’hommage au cinéma des années 30, mercredi prochain sort en salles l’hommage au western classique, l’hymne à l’amitié signé Ed Harris, « Appaloosa » que je recommande à tous les amateurs du genre...dont je suis (présenté en avant-première au dernier Festival du Cinéma Américain de Deauville) !

Et après l’hommage au cinéma des années 30, mercredi prochain sort en salles l’hommage au western classique, l’hymne à l’amitié signé Ed Harris, « Appaloosa » que je recommande à tous les amateurs du genre...dont je suis (présenté en avant-première au dernier Festival du Cinéma Américain de Deauville) !