« On ne meurt pas d’une overdose de rêves. » (Claude Lelouch le 29.06.2024 au Festival du Cinéma et musique de Film de La Baule).

« À mon sens, la musique renforce, aussi bien dans la joie que dans le drame, les sentiments. » (Jacques Demy)

Ces deux citations empruntées à deux cinéastes à l’honneur cette année au Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule (le premier avec l’attribution d’un prix pour l’ensemble de sa carrière et un mémorable concert hommage aux musiques de ses films, le second avec la projection d’un documentaire consacré à Michel Legrand et la projection des Parapluies de Cherbourg) pourraient résumer l’essence de ce festival qui est une invitation aux rêves, mais aussi un moment de célébration de ces musiques de films qui « renforcent les sentiments. »

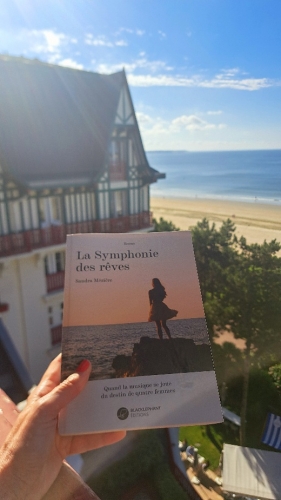

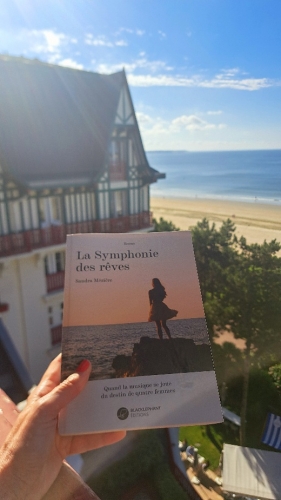

Cette 10ème édition du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule, a charrié beaucoup d'émotions, aussi parce qu’il était particulièrement émouvant pour moi de dédicacer mon roman qui est une ode à la puissance émotionnelle de la musique (notamment de films), La Symphonie des rêves, dans le cadre du festival et dans les lieux qui servent de cadre à une partie de l’intrigue, comme la salle Atlantia, le Cinéma Le Gulf Stream, ou l'hôtel Barrière L'Hermitage. Grâce à un heureux hasard, fiction et réalité étaient sans cesse imbriquées, avec à l’honneur cette année la musique de Michel Legrand qui est un fil directeur du roman d’autant plus que j’ai eu le plaisir de le dédicacer après la séance du film Il était une fois Michel Legrand (dont je vous parle plus bas, merci à David Hertzog Dessites de m’avoir laissé quelques minutes au début de son film pour présenter le roman et merci à l’enthousiaste et érudit Stéphane Lerouge pour ses quelques mots avant la projection). Mais aussi un des cinéastes dont les films et les musiques des films n'ont cessé de m’accompagner. Et voilà un hasard et une coïncidence qui ne devraient pas déplaire au cinéaste en question, Claude Lelouch. Je vous en dis aussi davantage sur ce roman et ma passion pour les musiques de films dans cette interview. Parmi les films évoqués dans le roman, figurent aussi des films qui furent projetés à La Baule comme La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit (Ibis d'or du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule 2016).

En dédicace de La Symphonie des rêves au cinéma Le Gulf Stream de La Baule, ici avec le président du jury de l'édition 2024 du festival, le comédien Samuel Le Bihan.

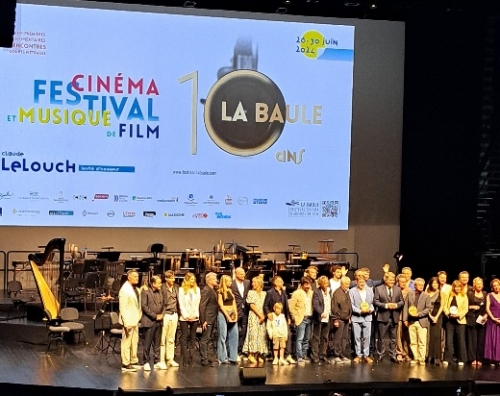

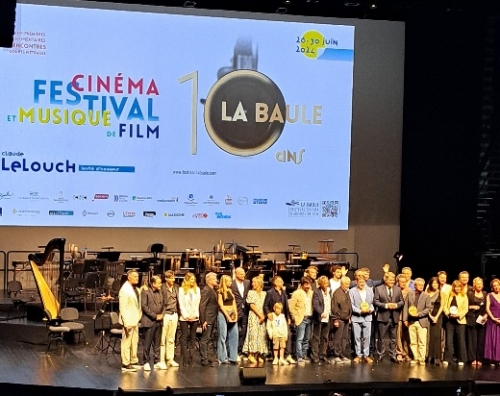

10 ans déjà ! 10 ans déjà que ce festival a été créé par Sam Bobino et Christophe Barratier. Vous pourrez retrouver ici mes articles sur les 9 précédentes éditions de ce festival pour lequel je vous partage mon enthousiasme depuis la première année.

Les projections et l’ensemble des événements proposés ont réalisé cette année plus de 28000 entrées (un record) pendant les 5 jours d’avant-premières (plus d’une trentaine en présence des équipes de films et une soixantaine de projections au total), master classes, rencontres et expositions autour de la musique de film et du cinéma francophone. Une initiation à la musique à l’image à également été organisée pour 900 enfants, des scolaires de 8 à 12 ans, animée par le compositeur Mathieu Lamboley. Une projection a aussi été organisée avec le Secours Populaire de Loire Atlantique afin de permettre à une centaine d’enfants de découvrir le festival (et pour la première fois l’océan pour certains) le temps d’une journée.

CONCERT HOMMAGE

Chaque année, le festival met un compositeur à l'honneur. La 9ème édition avait ainsi portée par les battements trépidants de jazz de Kyle Eastwood. Il y eut aussi : Alexandre Desplat, Michel Legrand, Lalo Schifrin, Vladimir Cosma, Eric Serra, Gabriel Yared…

Pour fêter cet anniversaire comme il se doit, les organisateurs ne pouvaient trouver meilleure idée qu'un hommage à Claude Lelouch et aux plus belles musiques de ses films ! En 2014, Claude Lelouch et son compositeur fétiche Francis Lai avaient ainsi été les premiers invités d’honneur du Festival de La Baule. Claude Lelouch avait alors déclaré être « le parrain de cœur du Festival ». Je vous avais longuement parlé ici de cette première édition. Vous pourrez retrouver mon compte-rendu de cette première édition ici.

Le prix d’honneur 2024 a donc été attribué à Claude Lelouch pour l’ensemble de sa carrière. C’était donc la deuxième fois qu’il recevait ce prix à La Baule puisqu’il il l’avait déjà reçu en 2014 lors de la première édition du festival. Cette année, il a illuminé le festival de sa présence, entre une passionnante master class et un concert inoubliable.

« La musique parle à notre irrationnel » a déclaré Claude Lelouch lors de sa master class. Certainement, en effet, lors du concert des 10 ans du festival, en hommage aux musiques de Francis Lai, n'y avait-il rien de rationnel à se laisser ainsi emporter par l'émotion, alors que j'avais assisté à une autre variation de ce concert saisissant, plus majestueuse, en 2022, au Palais des Congrès, pour les 85 ans du cinéaste (mon récit de ce précèdent spectacle symphonique, ici) mais l'émotion n'en a que faire de la majesté, elle s'insinue dans les interstices du cœur quand la raison baisse la garde et que les souvenirs et les rêves l’envahissent, et que la musique l'aiguise. Et au son de La Symphonie du cirque (musique d'Itinéraire d’un enfant gâté), il m’a semblé voir valser tous mes souvenirs comme dans une scène à la Lelouch. Dix ans de ce festival. Des souvenirs de tristesse abyssale vécus dans une sorte de brouillard. De rêves qui s'élancent, renaissent, emportent. De rencontres. Un festival est comme un tour de manège qui vous laisse un peu étourdis. Et étourdissant ce festival le fut joyeusement chaque année.

Ce « Concert Hommage aux Musiques des films de Claude Lelouch », sur la scène du Palais des Congrès et des Festivals – Jacques Chirac Atlantia – de La Baule, par l’Orchestre National des Pays de la Loire (ONPL) sous la direction du chef d’orchestre Nicolas Guiraud, l’arrangeur des musiques des films de Claude Lelouch, fut l’occasion de célébrer non seulement les 60 ans de carrière de Claude Lelouch et plus de 50 films à son actif, mais également de fêter les 10 ans du Festival de La Baule. Ce grand concert symphonique totalement inédit, autour des bandes originales lelouchiennes emblématiques signées Francis Lai et Michel Legrand a enchanté les festivaliers. Il comptait parmi ses solistes Randy Kerber, le grand pianiste, claviériste, compositeur et orchestrateur américain qui a travaillé sur plus de 800 films dont Titanic, Lincoln, Harry Potter et Forrest Gump (le piano au début et à la fin du film c’est lui) ou encore La La Land (c’est lui qui double au piano Ryan Gosling) et qui a été nommé aux Oscars avec Quincy Jones pour la musique du film La Couleur Pourpre.

Ce concert a fait tournoyer les souvenirs, la joie, la nostalgie, Dabadabada, Montmartre 1540, la voix de Trintignant, le bonjour d’Anconina, et comme dans un film de Lelouch, le réalisateur à l’honneur, a commencé par dédier ce concert à tous ceux qui ne sont plus « Anouk, Jean-Louis, Jean-Paul… » et a terminé sur scène en filmant le public et les musiciens. Décidément, cette année, la frontière entre fiction et réalité n’a cessé d’être franchie.

L’émotion était également au rendez-vous lors de la diffusion de l’extrait des cinq premières minutes du film Les plus belles années d’une vie, peu de temps après la disparition d’Anouk Aimée.

Au fil des ans, ce festival s'est imposé comme un rendez-vous incontournable, d'abord en novembre puis en été, mettant en lumière la musique de films mais aussi des films qui souvent ont ensuite connu un succès auprès de la critique et/ou du public. Cette année n’a pas dérogé à la règle. Rien qu'en 2023, le festival avait ainsi projeté des films tels que les formidables Le Théorème de Marguerite d'Anna Novion, Toni, en famille de Nathan Ambrosioni, Comme par magie de Christophe Barratier, Les Algues vertes de Pierre Jolivet etc. Autant de films que je vous avais vivement recommandés. Retrouvez, ici, mon compte-rendu de l'édition 2023 du festival.

Vous trouverez ayssu sur ce blog de très nombreuses critiques de films de Claude Lelouch : L'amour, c'est mieux que la vie, Un + Une, mais aussi le récit du spectacle symphonique pour ses 85 ans en 2022, ici, la critique du film Les plus belles années d'une vie et le récit de la conférence de presse à Cannes, ou encore la critique d'Itinéraire d'un enfant gâté qui avait d'ailleurs été projeté dans le cadre du Festival de La Baule 2016, en présence de Richard Anconina.

MASTER CLASS DE CLAUDE LELOUCH

Passionnante (comme toujours !) fut la master class de Lelouch lors de laquelle fut notamment évoqué le fameux « concerto pour la fin d’un amour », extrait de la BO de Un homme qui me plaît avec cette fin inoubliable (Girardot elle-même ne savait pas si Belmondo sortirait ou non de l’avion, un film que je vous recommande vivement si vous ne l’avez pas encore vu).

Quelques citations extraites de la master class (avec aussi les interventions de Didier Barbelivien, Valérie Perrin et Francis Huster) :

-« La musique, c'est le langage du divin. »

-« Je ne suis pas un metteur en scène, je suis un metteur en vie. Je me donne beaucoup de mal pour faire croire aux histoires que je raconte. »

- « Je travaille avec un très grand scénariste qui est la vie. »

- « Francis Lai était mon opposé. Il avait peur de l'avion, de sortir, de la vie. Il était amoureux de mes cascades et moi de sa simplicité et de son humilité. On a fait 35 films ensemble et, à chaque fois, il était mort de trac. Francis Lai était un ange. Avec Francis on parlait au cœur des gens. Legrand parlait plus au rationnel. »

- « La musique, c'est le premier médicament que je prends quand je ne vais pas bien. »

- « J'écoute la musique de mon film le matin en allant sur le plateau. »

-« La musique est un immense directeur d'acteurs. »

- « Je ne remercierai jamais assez tous les gens qui m'ont dit non, cela m'a permis de rencontrer ceux qui m'ont dit oui. »

- « Dans les années 1962, 1963, on me propose de faire des scopitones. Je sors de mon premier film, Le propre de l’homme, qui avait été un ratage complet et qui m’avait mis dans une difficulté financière. Encore une fois, le hasard a joué un très grand rôle dans ma vie. Il a toujours eu du talent. Pendant deux ou trois ans, j’ai fait une centaine de scopitones avec toutes les stars de l’époque. En faisant tous ces petits films, je me disais, en faisant mes prochains films je commencerai toujours par la musique. »

- « Le rationnel nous dit qu’on est mortels, qu’il faut faire la fin du mois. Et puis il y a notre part d’irrationnel, qui est notre inconscient, notre inné, et qui parle le mieux à notre part d’irrationnel, c’est la musique. »

« Pendant deux heures, Francis Lai m’a fait écouter des thèmes merveilleux. Mais on ne tenait pas encore le thème principal. Il me dit, il y a un thème tellement simple, je n’ose pas te le faire écouter. C’était le thème d’Un homme et une femme. »

« C’est ce que j’ai essayé de faire toute ma vie. Quand les acteurs cessent de jouer et quand ils redeviennent des êtres humains. Moi j’ai eu envie de filmer la vie. Je ne suis pas un metteur en scène, je suis un metteur en vie. »

Barbelivien, à propos de Francis Lai :

« Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi humble et modeste. Son problème, ce n'était pas de faire de la musique mais des émotions. »

COMPETITION

Le jury de cette 10ème édition était présidé par l'acteur, réalisateur, scénariste, producteur Franck Dubosc. Il était accompagné de : Leslie Medina (actrice, réalisatrice), Ludovic Bource (compositeur), Samuel Le Bihan (acteur), Audrey Dana (actrice, réalisatrice, écrivaine).

Le festival a décerné ses prix lors d’une cérémonie qui s’est déroulée samedi 29 juin dans la grande salle du Palais des congrès et des festivals Jacques-Chirac – Atlantia, comble. Cinq longs métrages, cinq documentaires musicaux (avec pour la première fois la création d’un prix du meilleur documentaire musical) et six courts métrages étaient en compétition.

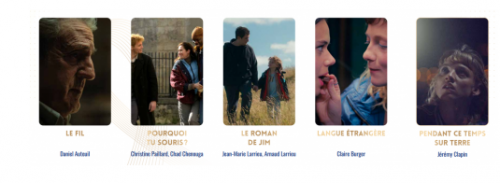

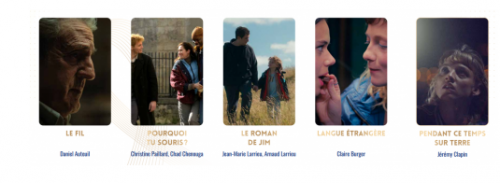

Cinq longs-métrages figuraient en compétition parmi lesquels Le Fil de Daniel Auteuil (prix du public – groupe Barrière, musique : Gaspar Claus) et Le roman de Jim d'Arnaud Larrieu et Jean-Marie Larrieu (prix du meilleur film, musique de Bertrand Belin et Shane Copin), deux films remarquables primés dont vous pouvez retrouver mes critiques ci-dessous.

CRITIQUE - LE FIL de Daniel Auteuil

Il y a des films comme cela, rares, qui capt(ur)ent votre attention dès la première seconde pour ne plus la lâcher, vous tenant en haleine jusqu’au dernier plan, lequel vous laisse sidérés, ne souhaitant dès lors qu’une chose : le revoir, pour en saisir la moindre nuance, pour décortiquer la moindre pièce du puzzle, pour déceler un indice qui nous aurait échappé. Le fil est de ceux-là. Les films de procès sont pourtant nombreux, et il devient de plus en plus difficile d’innover et de surprendre en la matière. Le film de Daniel Auteuil y parvient pourtant magistralement. Plus qu’un film de procès, Le Fil est la dissection de la quête de la vérité et de l’intime conviction. Il brosse le portrait de deux hommes que tout oppose en apparence, si ce n'est, peut-être, une quête de reconnaissance ou du moins de considération.

Le titre se réfère au seul élément de preuve qui pourrait aboutir à la condamnation du suspect, un fil de sa veste retrouvé sous l’ongle de la victime, une veste qu’il avait dit ne pas avoir portée le soir du crime.

Cela commence par des plans de tribunal auxquels succèdent ceux d’un paysage nimbé de lumière qui défile sur une musique entêtante, des notes pressées, impatientes même, qui coulent, ironisent peut-être. Puis, des enfants sur une balançoire. Le père qui les appelle à table. Le confort est spartiate, il ne semble pas faire très chaud dans la maison, mais le père s’occupe d’eux. On frappe à la porte. On lui annonce qu’il est placé en garde à vue pour homicide volontaire sur la personne de son épouse. Le père s’inquiète d’abord pour ses enfants : « Je ne peux pas laisser mes enfants comme ça. » On retrouve ensuite Maître Monier (Daniel Auteuil) avec son épouse, la rudesse qui émane de la scène précédente contraste avec la chaleur et la douceur qui les unissent. Complices, ils parlent d’un tableau venant de leur première année de mariage.

Depuis qu’il a fait innocenter un meurtrier récidiviste, quinze ans auparavant, Maître Jean Monier ne prend plus de dossiers criminels. Ce soir-là, Maître Annie Debret (Sidse Babett Knudsen), son épouse, est appelée comme avocat commis d’office. Fatiguée, elle l’implore de la remplacer : « Tu vas faire la garde à vue et je récupère l'affaire demain ». Il accepte. Il rencontre alors Nicolas Milik (Grégory Gadebois), père de famille accusé du meurtre de sa femme qui lui raconte que cette dernière avait bu comme cela lui arrivait souvent, qu’ils se sont disputés, qu’elle a voulu le mettre dehors et a essayé de le frapper puis qu’elle est sortie. Touché par cet homme, il décide de le défendre. Convaincu de l’innocence de son client (« Pas de casier, ni un coupable crédible, ni un innocent évident, dit-il d’abord), il est prêt à tout pour lui faire gagner son procès aux assises, retrouvant ainsi le sens de sa vocation.

La fille de Daniel Auteuil, Nelly Auteuil, qui produit le film avec Hugo Gélin (producteur mais aussi réalisateur des formidables Comme des frères, Demain tout commence, Mon Inconnue etc), a fait découvrir à l’acteur le blog que tenait un avocat aujourd’hui disparu, Jean-Yves Moyart, sous le pseudo de Maître Mô. C’est une des affaires qu’il relatait sur ce blog qui a inspiré le film.

Le village, le bureau de l’avocat, le bar, les rues (vides souvent) … : le décor dépouillé permet de mettre en avant la force des mots et des silences, la puissance des visages et des gestes. Le spectateur se met alors à la place des jurés confrontés aux doutes face à la force de conviction de l’avocat.

Nicolas Milik est apparemment un homme simple, qui ne boit pas, s’occupe de ses enfants qui l’aiment visiblement en retour. En apparence, il est une sorte de grand enfant désemparé, maladroit avec le langage et avec ses gestes, que personne ne semble avoir vraiment considéré, regardé ou écouté, à part son ami Roger (remarquable Gaëtan Roussel) qui le houspille pourtant sans vraiment le ménager. Le visage, le corps tout entier, les silences de Grégory Gadebois expriment tout cela avec maestria, ce mélange de rugosité et de tendresse bourrue. Il nous embarque alors dans sa vérité.

Auteuil est lui aussi, une fois de plus, magistral, dans le rôle de cet avocat fragilisé, nerveux, que l’on sent pétri d’humanité, qui reprend vie et confiance en défendant son client (en pensant même le « sauver »), aveuglé en toute bonne foi, avec l’envie ardente de ceux qui veulent se bercer d’illusions pour tenter d’affronter la réalité et les noirceurs de l’âme humaine : « Je suis certain de son innocence. Rien dans son dossier n'indique le contraire. », « Il était un bon père. Il ne voulait que du bien à ses enfants. Rendez-vous ce père à ses enfants. »

Autour d’eux, une pléiade d’acteurs aussi remarquables : Alice Belaïdi, convaincante dans le rôle de l’avocate générale persuadée de la culpabilité de l’accusé, Gaëtan Roussel dont on ne voit pas qu’il fait là ses débuts au cinéma tant il est crédible dans ce rôle de patron de bar acerbe et antipathique, et la formidable Sidse Babett Knudsen toujours à fleur d’émotions (dans L’Hermine de Christian Vincent, notamment, elle était irrésistiblement lumineuse).

Avec ce sixième film en tant que réalisateur (La fille du puisatier, et la « trilogie marseillaise de Pagnol », César, Marius, Fanny – au passage beau cinéma populaire d’un romantisme sombre illuminé par la lumière du sud aussi incandescente que les deux acteurs principaux, par l’amour immodéré de Daniel Auteuil pour les mots de Pagnol, pour ses personnages et ses acteurs, et Amoureux de ma femme), Daniel Auteuil prouve qu’il n’est pas seulement un de nos plus grands acteurs si ce n’est le plus grand – je crois que je vous ai assez dit à quel point le personnage de Stéphane qu’il incarne dans Un cœur en hiver, chef-d'œuvre de Claude Sautet est un des plus riches, fascinants, complexes de l’histoire du cinéma- et pour moi un grand auteur, poète et chanteur, ( si vous en doutez, écoutez ces chansons sublimes que sont Si vous m’aviez connu …-paroles de Daniel Auteuil et musique d’un certain… Gaëtan Roussel-, et toutes les autres de l’album éponyme) mais aussi un cinéaste digne de ce nom.

La photographie de Jean-François Hensgens éclaire et sonde au plus près les fragilités et les doutes de chacun, et nous plonge dans l'obscurité de ce tribunal (l'intrigue se déroule pourtant dans une région solaire, la Camargue, le contraste est d'autant plus frappant). La caméra scrute le moindre frémissement, le moindre vacillement.

La musique est judicieusement à l’unisson des émotions de l’avocat, par exemple elle s’emballe en même temps qu’il retrouve l’énergie et l’envie quand il sort de la gendarmerie nationale et décide de défendre Milik, mais parfois des notes de piano lancinantes viennent instiller le doute. Le violoncelliste Gaspar Claus, pour ce film, a composé trois nouvelles compositions avec son violoncelle dont une variation autour de Bach avec également une pièce de piano de Johann Sebastian Bach Prélude en Do mineur qui rappelle un autre film récent de procès.

Je crois que la scène finale restera à jamais gravée dans ma mémoire, cette estocade après la corrida, le coup mortel (une allégorie qui parcourt le film), quand l’avocat revient voir son client en prison, que ce dernier le salue comme un bon copain, que son visage se reflète dans la vitre qui les sépare, symbole de cette terrible dualité que des mots effroyables vont transcrire, d’autant plus effroyables qu’ils sont prononcés avec une indécente innocence (et alors, on se souvient, abasourdis, que tout cela est inspiré d’une histoire vraie). Une fin aussi magistrale, sidérante, aiguisée, que glaçante et bouleversante qui révèle les méandres insoupçonnés et terrifiants de l’âme humaine et qui nous laisse comme celle de Garde à vue de Claude Miller : assommés. Un film captivant porté par une réalisation maligne et des comédiens au sommet de leur art.

CRITIQUE - LE ROMAN DE JIM de Arnaud et Jean-Marie Larrieu

Le roman de Jim est l’adaptation du livre éponyme Pierric Bailly sorti en mars 2021. Par le truchement de sa maison d’éditions, P.O.L, l’auteur a fait parvenir son roman aux frères Larrieu dont il admire le cinéma.

Aymeric (Karim Leklou) retrouve Florence (Laetitia Dosch), une ancienne collègue de travail, au hasard d’une soirée à Saint-Claude dans le Haut-Jura. Elle est enceinte de six mois et célibataire. Aymeric sort de prison. Quand Jim nait, Aymeric est là. Ils passent de belles années ensemble, jusqu'au jour où Christophe (Bertrand Belin), le père naturel de Jim (Eol Personne à 7 et 10 ans puis Andranic Manet à 23 ans), débarque... Ça pourrait être le début d’un mélo, c’est aussi le début d’une odyssée de la paternité.

Dès le début se dégage du personnage du personnage d’Aymeric incarné par Karim Leklou beaucoup d’humanité et de gentillesse (« T’es gentil », lui dit ainsi Florence. « On me dit souvent que je suis gentil », répond-il), mais aussi d’empathie, celle, aussi, avec laquelle les Larrieu regardent chacun des personnages de ce film qui, tous, exhalent une vraie présence. Aymeric sort de prison pour un larcin dans lequel il s’est laissé embarquer, il a payé pour les autres, sans les dénoncer. Pour tout, d’ailleurs, Aymeric semble se laisser embarquer. Il regarde le monde à travers son appareil photo, toujours avec une profonde gentillesse, avançant avec discrétion.

Joie et tristesse, douceur et cruauté des sentiments, tout cela se mêle habilement, sans esbroufe. Karim Leklou interprète son personnage, si touchant, doux et vélléitaire, avec une infinie délicatesse et une grande générosité. Ce mélo décrit les nouvelles formes de paternité avec beaucoup de subtilité et de pudeur. Elles s’incarnent dans le personnage d’Aymeric, avec sa tendresse tranquille et communicative qui nous bouleverse subrepticement. Le roman de Jim, c’est aussi son histoire à lui, Aymeric, celle de sa renaissance.

Laetitia Dosh ne démérite pas face à lui, libre, déjantée, un peu perdue, aimant mal. Sara Giraudeau, elle aussi est une femme libre et un peu perdue, professeure qui passe ses week-ends à danser et qui ne veut pas d’enfant, personnage salutairement iconoclaste et bienveillant qui saura regarder Aymeric et lui apporter sa vision solaire et généreuse de la vie.

L’auteur compositeur et interprète Bertrand Belin joue le rôle de Christophe (il avait déjà joué dans le dernier long-métrage des Larrieu, Tralala, en 2021), auquel il apporte une présence évanescente et mélancolique qui sied parfaitement à ce personnage de père biologique. Il signe également la musique en collaboration avec Shane Copin.

Les émotions contenues sont traduites par les délicates notes de piano auxquelles s’ajoutent de nombreux instruments pour signifier la joie et la respiration qu’inspirent les paysages du Jura. Shane Copin signe la musique électronique de Jim, aux Nuits Sonores, le festival de musique électro de Lyon, à la fin du film. La ballade de Jim d’Alain Souchon vient à point nommé là aussi pour instiller une note supplémentaire d’émotion et de tendresse.

Moins débridé que leurs autres films, parsemé d’une émotion contenue, avec Le roman de Jim, les Larrieu se sont surtout centrés sur leurs personnages, attachants, cabossés, incarnés par de remarquables comédiens.

On ressort du Roman de Jim avec un sentiment de joie et de sérénité, gaiement bouleversés. On se souvient alors de la phrase de Florence au début du film : « C’est assez rare l’amour en fait ». Le roman de Jim est avant tout cela, un roman d’amour(s). Rare.

Cette année, le festival a également eu la bonne idée de proposer 4 documentaires musicaux en compétition. C’est le formidable Il était une fois Michel Legrand de David Hertzog Dessites qui a été primé du prix du meilleur documentaire musical. Vous pouvez retrouver ma critique ci-dessous.

CRITIQUE - IL ETAIT UNE FOIS MICHEL LEGRAND de David Hertzog Dessites

Lola de Jacques Demy. Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda. Eva de Joseph Losey. Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Bande à part de Jean-Luc Godard. La vie de château de Jean-Paul Rappeneau. Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. L’Affaire Thomas Crown de Norman Jewison. La Piscine de Jacques Deray. Peau d’Âne de Jacques Demy. Un été 42 de Robert Mulligan. Le Sauvage de Jean-Paul Rappeneau. Les Uns et les Autres de Claude Lelouch. Yentl de Barbra Streisand. Prêt-à-porter de Robert Altman.

Sans doute associez-vous sans peine tous ces films, chefs-d’œuvre pour la plupart, au compositeur de leurs bandes originales, Michel Legrand. Mais sans doute ignorez-vous comment il a débuté sa carrière, les multiples rôles qu’il a endossés mais aussi qu’il a composé plus de 200 musiques de films, ou encore la dualité de l’homme derrière le compositeur doté d’un immense talent. Ce documentaire, passionnant, et même palpitant, explore tout cela.

Michel Legrand entre ainsi au Conservatoire de Paris à l’âge de 10 ans et s’impose très vite comme un surdoué. 3 Oscars et 75 ans plus tard, il se produit pour la première fois à la Philharmonie de Paris devant un public conquis. De la chanson au cinéma, ce véritable virtuose n’a jamais cessé de repousser les frontières de son art, collaborant avec des légendes comme Miles Davis, Jacques Demy, Charles Aznavour, Barbra Streisand ou encore Natalie Dessay. Son énergie infinie en fait l’un des compositeurs les plus acclamés du siècle, dont les mélodies flamboyantes continuent de nous enchanter.

14.11.2015 / 18.05.2017 / 28.06.024 / 12.11.2024. Que signifie cette suite de dates vous demandez-vous sans doute. La première correspond au jour où Michel Legrand a reçu le Prix d’honneur du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule et, surtout, au jour de son inoubliable concert dans le cadre de ce même festival. C’était au lendemain des attentats du 13 novembre par lesquels Michel Legrand était évidemment bouleversé. Les spectateurs étaient donc doublement émus, par l’indicible tragédie de la veille survenue pendant un concert dans cette même salle et par l’émotion de Michel Legrand qui débuta son concert par quelques notes de La Marseillaise. Aujourd’hui encore, a fortiori en cette veille de 13 novembre, l’émotion m’étreint quand je repense à ce moment. Le 18 mai 2017, lors du festival, sur le toit du Palais des Festivals de Cannes, j’assistais, comme une enfant émerveillée, à un concert privé de Michel Legrand qui interpréta notamment la musique des Parapluies de Cherbourg sur différents tempos. Magique. Le 28 juin 2024, au Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule, Stéphane Lerouge (spécialiste de la musique au cinéma qui a écrit avec Michel Legrand sa première autobiographie, Rien n'est grave dans les aigus) avait la gentillesse d’annoncer et présenter ma séance de dédicaces de La Symphonie des rêves (roman dans lequel Michel Legrand est un fil conducteur) dans la salle de cinéma, avant la projection du documentaire Il était une fois Michel Legrand de David Hertzog Dessites (que je remercie à nouveau pour ces quelques minutes volées à la présentation de son film). Ce jour de novembre sur lequel régnait une brume judicieusement onirique, j’ai donc (enfin) découvert ce remarquable documentaire qui nous conte Michel Legrand, une projection après laquelle j’apprends que le réalisateur a rencontré pour la première fois Michel Legrand lors de ce fameux concert cannois du 18 mai 2017.

Cette suite de dates comme autant de souvenirs marquants et signes du destin pour vous faire comprendre à quel point ce documentaire était destiné à m’émouvoir. Mais il fallait aussi pour cela qu’il fût remarquable, et il l’est. C’est en allant voir L’Affaire Thomas Crown, en 1968, que se sont rencontrés les parents du réalisateur. En sortant du cinéma, ils ont acheté le 45 tours de la chanson du film, The Windmills of your Mind. Encore une histoire de destin et de dates. Ce film est passionnant parce que, en plus de montrer, à qui en douterait encore, à quel point la musique est un rouage essentiel d’un film, mais aussi un art à part entière, il évoque la complexité de l’âme de l’artiste, artiste exigeant à l’âme d’enfant, et c’est ce qui rend ce film unique et passionnant.

Ce n’est en effet pas une hagiographie mais un documentaire sincère qui n’édulcore rien, mais montre l’artiste dans toute l’étendue de son talent, et de ses exigences, témoignages de son perfectionnisme mais sans doute plus encore masques de ses doutes. Il témoigne évidemment aussi magnifiquement de la richesse stupéfiante de l’œuvre de celui qui entre au Conservatoire de Paris à 10 ans et qui ensuite n’a cessé de jouer, jusqu’à son dernier souffle. Du souffle. C’est sans doute ce qui caractérise sa musique et ce documentaire. Un souffle constamment surprenant. Un souffle de liberté. Le souffle de la vie. Le souffle de l’âme d’enfant qui ne l’a jamais quitté. Ce film est aussi un hymne à la musique qui porte et emporte, celle pour laquelle Michel Legrand avait tant d’« appétit ».

Il vous enchantera en vous permettant de réentendre ses musiques les plus connues, des films de Demy, de L’Affaire Thomas Crown, de Yentl, mais aussi de découvrir des aspects moins connus comme ses collaborations dans la chanson française, jusqu’à ce ciné Concert de la Philharmonie de Paris en décembre 2018. Son dernier. Un vrai moment de cinéma monté comme tel. Truffaut disait bien que la réalité a plus d’imagination que la fiction, cette séquence palpitante en est la parfaite illustration. Un moment où il est encore question de souffle, le nôtre, suspendu à ce moment qu’il a magistralement surmonté, bien qu’exsangue. Encore une histoire de souffle. Son dernier. Presque. Il décèdera moins de deux mois après ce concert.

En plus d’être le résultat d’un travail colossal (constitué d’images de films, d’archives nationales et privées, d’une multitude de passionnants témoignages et séquences tournées lors des deux dernières années de vie du maestro), c’est aussi le testament poignant d’un artiste légendaire, aux talents multiples : pianiste, interprète, chanteur, producteur, arrangeur, chef d'orchestre, et compositeur de plus de 200 musiques de films (dont de multiples chefs-d’œuvre à l’image de toutes les musiques des films de Demy) jusqu’à celle du film inachevé d’Orson Welles, De L’Autre Côté Du Vent.

De son passage au conservatoire de Paris sous l’occupation alors qu’il avait 11 ans, jusqu’à son dernier concert à la Philarmonie de Paris, le réalisateur nous conte avec passion Michel Legrand, un homme double et complexe comme sa musique. Il a fallu plusieurs années de travail et deux ans de tournage à David Hertzog Dessites pour financer ce projet mais aussi pour en trouver les producteurs et ausculter les milliers d’archives avant un montage de trois mois afin qu’il puisse être présenté au Festival de Cannes.

« La musique est la langue des émotions » selon Kant. Celle qui va droit au cœur et à l’âme, ce documentaire en témoigne parfaitement. L’émotion vous emportera, vous aussi, à l'issue de ce documentaire enfiévré de musique, je vous le garantis. Vous l’aurez compris, je vous le recommande vivement, comme je l’avais fait pour Ennio de Giuseppe Tornatore, autre film de référence sur un compositeur de légende.

Comme chaque année, la compétition des courts métrages constituait aussi un des temps forts du festival. C'est Allez ma fille de Chloé Jouannet qui a remporté ce prix.

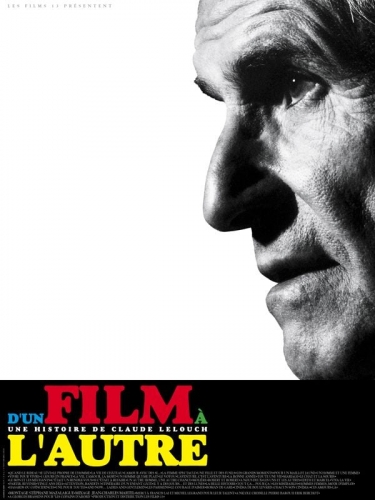

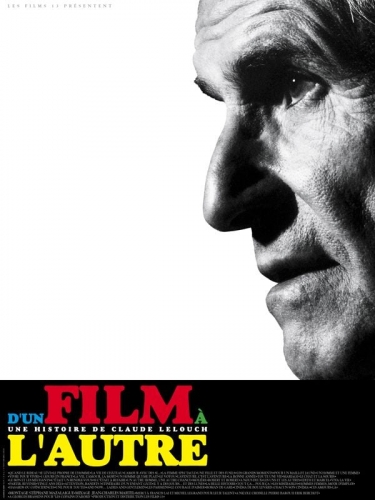

Le festival fut également l'occasion de découvrir 5 longs-métrages hors compétition parmi lesquels Prodigieuses de Frédéric Potier et Valentin Potier, en ouverture, mais aussi D'un film à l'autre, le documentaire de et sur la carrière de Claude Lelouch.

Prodigieuses, c’est l’histoire de Claire et Jeanne, jumelles pianistes virtuoses, admises dans une prestigieuse université de musique dirigée par l’intraitable professeur Klaus Lenhardt. Elles portent ainsi l’ambition de leur père qui a tout sacrifié pour faire d'elles les meilleures. Mais, une maladie orpheline, fragilise peu à peu leurs mains, et compromet brusquement leur ascension. Refusant de renoncer à leur rêve, elles vont devoir se battre et se réinventer pour devenir, plus que jamais, prodigieuses. D’après une histoire vraie. Ce premier film de Frédéric et Valentin Potier dont la musique originale a été composée par Dan Levy met en scène Camille Razat et Mélanie Robert, deux comédiennes incandescentes et formidables en jumelles pianistes. Une poignante histoire féministe de résilience et de sororité qui a bouleversé les festivaliers.

CRITIQUE - D'un film à l'autre de Claude Lelouch

Lelouch. Prononcez ce nom et vous verrez immédiatement l’assistance se diviser en deux. D'un côté, les adorateurs qui aiment : ses fragments de vérité, ses histoires d’amour éblouissantes, sa vision romanesque de l’existence, sa sincérité, son amour inconditionnel du cinéma, ses aphorismes récurrents, une musique et des sentiments grandiloquents, la beauté parfois cruelle des hasards et coïncidences. De l'autre, les détracteurs qui lui reprochent son sentimentalisme et tout ce que les premiers apprécient, et sans doute de vouloir raconter une histoire avant tout, que la forme soit au service du fond et non l’inverse. Je fais partie de la première catégorie et tant pis si pour cela je dois subir la condescendance des seconds. Le cinéma est pour moi avant tout affaire de passion, de sincérité, d’audace et quoiqu’en disent ses détracteurs, le cinéma de Claude Lelouch se caractérise par ces trois éléments comme le démontre magnifiquement de documentaire « D’un film à l’autre » réalisé à l’occasion des 50 ans des films 13. Un documentaire qui résume un demi-siècle de cinéma du Propre de l’homme à Ces amours-là.

Ayant pourtant lu l’autobiographie de Claude Lelouch (Itinéraire d’un enfant très gâté, Robert Laffont) que je vous recommande et ayant vu un grand nombre de ses films, j’ai néanmoins appris pas mal d’anecdotes et en ai réentendu d’autres comme l’histoire de la rencontre de ses parents auquel fera formidablement écho la remise de son Oscar des années plus tard (je vous laisse la découvrir si vous ne connaissez pas l’anecdote). Magnifique hasard à l’image de ceux qu’il met en scène.

Un parcours fait de réussites flamboyantes et d’échecs retentissants. « C’est plus difficile aujourd’hui de sortir d’un échec, aujourd’hui la terre entière est au courant. A l’époque, cela restait confidentiel. Derrière un échec on peut rebondir autant qu’on veut si on ne demande rien aux autres. Etant donné que j’ai toujours été un spécialiste du système D, j’ai toujours trouvé le moyen de tourner des films » a-t-il précisé lors du débat qui avait suivi la projection lors de laquelle j'avais vu ce documentaire.

La plus flamboyante de ses réussites fut bien sûr Un homme et une femme, palme d’or à Cannes en 1966, Oscar du meilleur film étranger et du meilleur scénario parmi 42 récompenses … à 29 ans seulement ! Film que Claude Lelouch a, comme souvent réalisé, après un échec. Ainsi le 13 septembre 1965, désespéré, il roule alors vers Deauville où il arrive la nuit, épuisé. Réveillé le matin par le soleil, il voit une femme depuis sa voiture, elle marche sur la plage avec un enfant et un chien. Sa « curiosité est alors plus grande que la tristesse ». Il commence à imaginer ce que peut faire cette femme sur cette plage, avec son enfant, à cette heure matinale. Cela donnera Un homme et une femme, la rencontre de deux solitudes blessées qui prouve que les plus belles histoires sont les plus simples et que la marque du talent est de les rendre singulières et extraordinaires.

Une histoire que vous redécouvrirez parmi tant d’autres comme les derniers instants de Patrick Dewaere, et une multitude d’autres hasards et coïncidences et d’histoires sur les uns et les autres que Lelouch nous raconte en voix off, avec passion et sincérité, comme un film, celui de son existence, une existence à 100 à l’heure, à foncer et ne rien regretter à l’image de son court-métrage C'était un rendez-vous qui ouvre le documentaire. L’histoire d’une vie et une histoire, voire une leçon, de cinéma. Claude Lelouch souligne notamment l’importance de la musique tellement importante dans ses films : « L’image, c’est le faire-valoir de la musique ». « Chaque nouvelle invention modifie l’écriture cinématographique. Mes gros plans c’est ma dictature, et les plans larges c’est ma démocratie, et pas de plan moyen. » a-t-il précisé lors du débat. « Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui va très vite et on n’a plus le temps de lire le mode d’emploi alors que de mon temps on avait le temps de lire le mode d’emploi mais il y a quelque chose qui n’a pas fait de progrès c’est l’amour. La montée et la descente d’une histoire d’amour m’ont toujours fasciné. »

Claude Lelouch est né avec la Nouvelle Vague qui ne l’a jamais reconnu sans doute parce que lui-même n’avait « pas supporté que les auteurs de la Nouvelle Vague aient massacré Clouzot, Morgan, Decoin, Gabin », tous ceux qui lui ont fait aimer le cinéma alors qu’il trouvait le cinéma de la Nouvelle Vague « ennuyeux ».

Quel bonheur de revoir Jean-Paul Belmondo, Jacques Villeret, Yves Montand, Annie Girardot, Jean Louis Trintignant, Anouk Aimée, Fabrice Luchini Evelyne Bouix, Catherine Deneuve, Lino Ventura, Fanny Ardant, Francis Huster, Alessandra Martines, tantôt irrésistibles ou bouleversants, parfois les deux, magnifiés par la caméra de Claude Lelouch qui sait si bien, par sa manière si particulière de tourner et surtout de diriger les acteurs, capter ces fameux fragments de vérités. « Les parfums de vérité plaisent au public français. Donner la chair de poule, c’est l’aristocratie de ce métier. » Comment ne pas être ému en revoyant Annie Girardot dans Les Misérables ( film qui lui vaudra ce César de la meilleure actrice dans un second rôle, en 1996, et sa déclaration d’amour éperdue au cinéma ), Jean-Paul Belmondo et Richard Anconina dans Itinéraire d’une enfant gâté (d'ailleurs projeté à La Baule, il y a quelques années) ? Des extraits comme autant de courts-métrages qui nous laissent un goût d’inachevé et nous donnent envie de revoir les films de Lelouch.

« Il n’y a pas de vraies rencontres sans miracles » d’après Claude Lelouch et chacun de ces miracles en a donné un autre, celui du cinéma. «L’idée était de raconter l’histoire des films 13 et comment je suis allée d’un miracle à l’autre car un film est toujours un miracle. »

Alors tant pis si une certaine critique continue de le mépriser (il y est habitué lui dont un critique clairvoyant disait à ses débuts "Claude Lelouch... Souvenez-vous bien de ce nom. Vous n'en entendrez plus jamais parler.") voire les professionnels de la profession ( car comme il le dit lui-même : « Un seul critique qui compte sur moi, c’est le temps qui passe ».

Alors si comme moi, vous aimez le cinéma de Claude Lelouch et les fragments de vérité, si vous croyez aux hasards et coïncidences, fussent-ils improbables, ne manquez pas ce documentaire qui est aussi la leçon d’une vie d’un homme qui a su tirer les enseignements de ses succès et surtout de ses échecs et d’un cinéaste qui a sublimé l’existence et les acteurs, ce dont témoigne chaque seconde de ce documentaire passionnant, l'itinéraire d'un enfant gâté, passionné fou de cinéma.

A également projeté le film de Michel Hazanavicius, La plus précieuse des marchandises, qui figurait en compétition du 77ème Festival de Cannes, par ailleurs lauréat du Prix de la Semaine du Cinéma Positif.

CRITIQUE - LA PLUS PRECIEUSE DES MARCHANDISES de Michel Hazanavicius

Le film de Michel Hazanavicius, La Plus Précieuse Des Marchandises figurait parmi les films en compétition de ce Festival de Cannes 2024.

L’an passé, avec son chef-d’œuvre La Zone d’intérêt, également présenté en compétition à Cannes mais aussi en avant-première dans le cadre du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2023, Jonathan Glazer prouvait d’une nouvelle manière, singulière, puissante, audacieuse et digne, qu’il est possible d’évoquer l’horreur sans la représenter frontalement, par des plans fixes, en nous en montrant le contrechamp, reflet terrifiant de la banalité du mal, non moins insoutenable, dont il signait ainsi une démonstration implacable, réunissant dans chaque plan deux mondes qui coexistent, l'un étant une insulte permanente à l’autre.

Avant lui, bien d’autres cinéastes avaient évoqué la Shoah : Claude Lanzmann (dont le documentaire, Shoah, reste l’incontournable témoignage sur le sujet, avec également le court-métrage d’Alain Resnais, Nuit et brouillard) qui écrivit ainsi : « L’Holocauste est d’abord unique en ceci qu’il édifie autour de lui, en un cercle de flammes, la limite à ne pas franchir parce qu’un certain absolu de l’horreur est intransmissible : prétendre pourtant le faire, c’est se rendre coupable de la transgression la plus grave. »

Autre approche que celle de La Liste de Schindler de Spielberg ( qui va à l'encontre même de la vision de Lanzmann) dont le scénario sans concessions au pathos de Steven Zaillian, la photographie entre expressionnisme et néoréalisme de Janusz Kaminski (splendides plans de Schindler partiellement dans la pénombre qui reflètent les paradoxes du personnage), l’interprétation de Liam Neeson, passionnant personnage, paradoxal, ambigu et humain à souhait, et face à lui, la folie de celui de Ralph Fiennes, la virtuosité et la précision de la mise en scène (qui ne cherche néanmoins jamais à éblouir mais dont la sobriété et la simplicité suffisent à retranscrire l’horrible réalité), la musique poignante de John Williams par laquelle il est absolument impossible de ne pas être ravagé d'émotions à chaque écoute (musique solennelle et austère qui sied au sujet avec ce violon qui larmoie, voix de ceux à qui on l’a ôtée, par le talent du violoniste israélien Itzhak Perlman, qui devient alors, aussi, le messager de l’espoir), et le message d’espérance malgré toute l’horreur en font un film bouleversant et magistral. Et cette petite fille en rouge que nous n'oublierons jamais, perdue, tentant d’échapper au massacre (vainement) et qui fait prendre conscience à Schindler de l’individualité de ces Juifs qui n’étaient alors pour lui qu’une main d’œuvre bon marché.

En 2015, avec Le Fils de Saul, László Nemes nous immergeait dans le quotidien d'un membre des Sonderkommandos, en octobre 1944, à Auschwitz-Birkenau.

Avec le plus controversé La vie est belle, Benigni avait lui opté pour le conte philosophique, la fable pour démontrer toute la tragique et monstrueuse absurdité à travers les yeux de l’enfance, de l’innocence, ceux de Giosué. Benigni ne cède pour autant à aucune facilité, son scénario et ses dialogues sont ciselés pour que chaque scène « comique » soit le masque et le révélateur de la tragédie qui se « joue ». Bien entendu, Benigni ne rit pas, et à aucun moment, de la Shoah mais utilise le rire, la seule arme qui lui reste, pour relater l’incroyable et terrible réalité et rendre l’inacceptable acceptable aux yeux de son enfant. Benigni cite ainsi Primo Levi dans Si c’est un homme qui décrit l’appel du matin dans le camp. « Tous les détenus sont nus, immobiles, et Levi regarde autour de lui en se disant : « Et si ce n’était qu’une blague, tout ça ne peut pas être vrai… ». C’est la question que se sont posés tous les survivants : comment cela a-t-il pu arriver ? ». Tout cela est tellement inconcevable, irréel, que la seule solution est de recourir à un rire libérateur qui en souligne l'absurdité. Le seul moyen de rester fidèle à la réalité, de toute façon intraduisible dans toute son indicible horreur, était donc, pour Benigni, de la styliser et non de recourir au réalisme. Quand il rentre au baraquement, épuisé, après une journée de travail, il dit à Giosué que c’était « à mourir de rire ». Giosué répète les horreurs qu’il entend à son père comme « ils vont faire de nous des boutons et du savon », des horreurs que seul un enfant pourrait croire mais qui ne peuvent que rendre un adulte incrédule devant tant d’imagination dans la barbarie (« Boutons, savons : tu gobes n’importe quoi ») et n’y trouver pour seule explication que la folie (« Ils sont fous »). Benigni recourt à plusieurs reprises intelligemment à l’ellipse comme lors du dénouement avec ce tir de mitraillette hors champ, brusque, violent, où la mort terrible d’un homme se résume à une besogne effectuée à la va-vite. Les paroles suivantes le « C’était vrai alors » lorsque Giosué voit apparaître le char résonne alors comme une ironie tragique. Et saisissante.

C’est aussi le genre du conte qu’a choisi Michel Hazanavicius, pour son premier film d’animation, qui évoque également cette période de l’Histoire, une adaptation du livre La Plus Précieuse Des Marchandises de Jean-Claude Grumberg. Le producteur Patrick Sobelman lui avait ainsi proposé d’adapter le roman avant même sa publication.

Le réalisateur a ainsi dessiné lui-même les images, particulièrement marquantes (chacune pourrait être un tableau tant les dessins sont magnifiques), il dit ainsi s’être nourri du travail de l’illustrateur Henri Rivière, l’une des figures majeures du japonisme en France. En résulte en effet un dessin particulièrement poétique, aux allures de gravures ou d’estampes.

Ainsi est résumé ce conte : Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron (voix de Grégory Gadebois) et une pauvre bûcheronne (voix de Dominique Blanc). Le froid, la faim, la misère, et partout autour d´eux la guerre, leur rendaient la vie bien difficile. Un jour, pauvre bûcheronne recueille un bébé. Un bébé jeté d’un des nombreux trains qui traversent sans cesse leur bois. Protégée quoi qu’il en coûte, ce bébé, cette petite marchandise va bouleverser la vie de cette femme, de son mari, et de tous ceux qui vont croiser son destin, jusqu’à l’homme qui l’a jeté du train.

Avant même l’horreur que le film raconte, ce qui marque d’abord, ce sont les voix, celle si singulière et veloutée de Jean-Louis Trintignant d’abord (ce fut la dernière apparition vocale de l’acteur décédé en juin 2022) qui résonne comme une douce mélopée murmurée à nos oreilles pour nous conter cette histoire dont il est le narrateur. Dans le rôle du « pauvre bûcheron », Grégory Gadebois, une fois de plus, est d’une justesse de ton remarquable, si bien que même longtemps après la projection son « Même les sans cœurs ont un cœur » (ainsi appellent-ils d’abord les Juifs, les « sans cœurs » avant de tomber fou d’amour pour ce bébé et de réaliser la folie et la bêtise de ce qu’il pensait jusqu’alors et avant d’en devenir le plus fervent défenseur, au péril de sa vie) résonne là aussi encore comme une litanie envoûtante et bouleversante.

Le but était ainsi que le film soit familial et n’effraie pas les enfants. Les images des camps sont donc inanimées, accompagnées de neige et de fumée, elles n’en sont pas moins parlantes, et malgré l’image figée elles s’insinuent en nous comme un cri d’effroi. Le but du réalisateur n’était néanmoins pas de se focaliser sur la mort et la guerre mais de rendre hommage aux Justes, de réaliser un film sur la vie, de montrer que la lumière pouvait vaincre l’obscurité. Un message qu’il fait plus que jamais du bien d’entendre.

Le film est accompagné par les notes d’Alexandre Desplat qui alternent entre deux atmosphères du conte : funèbre et féérique (tout comme dans le dessin et l’histoire, la lumière perce ainsi l’obscurité). S’y ajoutent deux chansons : La Berceuse (Schlof Zhe, Bidele), chant traditionnel yiddish, et Chiribim Chiribom, air traditionnel, interprétées par The Barry Sisters.

Michel Hazanavicius signe ainsi une histoire d’une grande humanité, universelle, réalisée avec délicatesse, pudeur et élégance sans pour autant masquer les horreurs de la Shoah. Les dessins d’une grande qualité, les sublimes voix qui narrent et jouent l’histoire, la richesse du texte, la musique qui l’accompagne en font un film absolument captivant, d’une grande douceur malgré l’âpreté du sujet et de certaines scènes. Un conte qui raconte une réalité historique. Une ode au courage, elle-même audacieuse. On n’en attendait pas moins de la part de celui qui avait osé réaliser des OSS désopilants, mais aussi The Artist, un film muet (ou quasiment puisqu’il y a quelques bruitages), en noir et blanc tourné à Hollywood, un film qui concentre magistralement la beauté simple et magique, poignante et foudroyante, du cinéma, comme la découverte de ce plaisir immense et intense que connaissent les amoureux du cinéma lorsqu’ils voient un film pour la première fois, et découvrent son pouvoir d’une magie ineffable. Chacun de ses films prouve l’immense étendue du talent de Michel Hazanavicius qui excelle et nous conquiert avec chaque genre cinématographique, aussi différents soient-ils avec, toujours, pour point commun, l’audace.

Des années après Benigni, Hazanavicius a osé à son tour réaliser un conte sur la Shoah, qui est avant tout une ode à la vie, un magnifique hommage aux Justes, sobre et poignant, qui use intelligemment du hors champ pour nous raconter le meilleur et le pire des hommes, la générosité, le courage et la bonté sans limites (représentées aussi par cette Gueule cassée de la première guerre mondiale incarnée par la voix de Denis Podalydès) et la haine, la bêtise et la cruauté sans bornes, et qui nous laisse après la projection, bouleversés, avec, en tête, les voix de Grégory Gadebois et Jean-Louis Trintignant, mais aussi cette lumière victorieuse, le courage des Justes auquel ce film rend magnifiquement hommage et cette phrase, à l’image du film, d’une force poignante et d’une beauté renversante : « Voilà la seule chose qui mérite d’exister : l’amour. Le reste est silence ».

A également été projeté en avant-première le film Seul de Pierre Isoard (avec le président du jury Samuel Le Bihan).

Trois "coups de projecteur" ont également été projetés hors compétition.

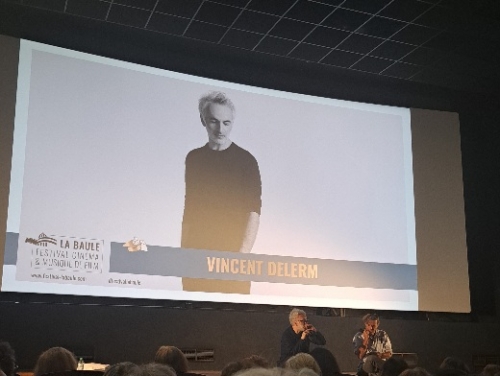

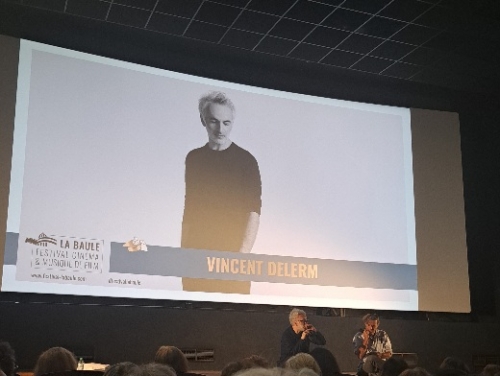

La projection du poignant Le cœur qui bat de Vincent Delerm donna ainsi lieu à une master class de ce dernier qui a partagé avec le public sa passion de la musique de films, notamment de Delerue.

Entre fiction et documentaire, Le cœur qui bat est long-métrage intense et poétique. Un film tourné en 50 mm singulier et universel sur le sentiment amoureux qui suspend plusieurs fois le vol du temps, notamment le temps d’une chanson de Suzanne Lindon. Vincent Delerm opère seul et empoigne sa caméra pour s’en aller sonder des femmes et des hommes, anonymes, artistes, connaissances ou amis, au printemps ou à l’hiver de leurs vies, tous dissemblables mais tous à l’unisson lorsqu’il s’agit d’évoquer avec délicatesse, émotion ou humour leurs rapports aux vertiges de l’amour.

Les amateurs de frissons et sueurs froides n’étaient pas en reste avec la séance de minuit consacrée à Nous les zombies de RKSS.

Le festival, comme chaque année, a également proposé deux films classiques, Les Misérables de Claude Lelouch et Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy.

Enfin, le jeune (et moins jeune) public a pu se régaler avec Petit Panda en Afrique.

LE PALMARÈS COMPLET DE LA 10ème ÉDITION DU FESTIVAL DE LA BAULE

Prix du meilleur film : Le Roman de Jim d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu. Musique de Bertrand Belin et Shane Copin. (Production : SBS Productions. Distribution : Pyramide Distribution)

Prix de la meilleure musique de film : Dan Levy pour la musique du film Pendant ce temps sur Terre réalisé par Jérémy Clapin (Production : One World Films. Distribution : Diaphana Distribution)

Prix de la meilleure interprétation : Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard pour leur rôle dans le film Pourquoi tu souris ? réalisé par Christine Paillard et Chad Chenouga (Production : TS Productions. Distribution : Ad Vitam)

Prix du meilleur court métrage : Allez ma fille réalisé par Chloé Jouannet. (Production : Nolita)

Prix du public – groupe Barrière : Le Fil réalisé par Daniel Auteuil. Musique : Gaspar Claus (Production : Zazi Films. Distribution : Zinc)

Prix du meilleur documentaire musical : Il était une fois Michel Legrand de David Hertzog Dessites (Production : Martine et Thierry de Clermont Tonnerre, David Hertzog Dessites. Distribution : Dulac Distribution)

Prix de la meilleure musique de l’année : Gabriel Yared pour la musique du film L’Amour et les Forêts de Valérie Donzelli.

Prix Révélation jeune talent compositeur : Sam Tranchet.

La 11ème édition du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule aura lieu du 25 au 29 juin 2025.

Remerciements

Je remercie tout particulièrement l’équipe du Relais & Châteaux Barrière Le Castel Marie-Louise et son directeur Thomas Chalet pour leur accueil si chaleureux dans cette maison qui possède une (belle) âme, mais aussi les équipes de l’hôtel Barrière L'Hermitage pour ces photos sur les lieux de l'intrigue de mon roman. Merci aussi à Lilia Millier. Je remercie également tout particulièrement la Maison de la Presse de La Baule et le Cinéma Le Gulf Stream pour leur soutien, pour la première séance de dédicaces dans le cadre du festival au Gulf Stream mais aussi pour la deuxième improvisée le lendemain à la Maison de la Presse de la Ville de La Baule-Escoublac. Et je remercie les lecteurs nombreux et curieux…

Merci également à Michel Oriot pour l'article dans Ouest-France. Et à Mathilde Huaulme pour la communication autour de la séance de dédicaces. Merci également à Sam Bobino pour avoir permis cette mise en abyme avec la séance de dédicaces.