Photo prise lors de la conférence de presse du film Inception à Paris. Copyright Inthemoodforcinema.com.

En attendant le début des Oscars et peut-être, enfin, l'Oscar du meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio, je vous propose ci-dessous, 7 critiques de films avec ce dernier dans lesquels il est à chaque fois exceptionnel ("Titanic, "Les Noces rebelles", "Shutter island", "Inception", "J.Edgar", "Django Unchained", "Gatsby le magnifique") en attendant ma critique de "The Revenant" qui complètera cette liste demain, des films pour lesquels il aurait déjà dû obtenir l'Oscar. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres: "Les Infiltrés", "Aviator", "Le Loup de Wall Street", "Romeo + Juliette", "Mensonges d'Etat"...des films qui révèlent, autant que son talent, l'intelligence et l'éclectisme savant de ses choix.

Ces critiques ont été publiées lors des sorties de ces différents films d'où, parfois, des anachronismes. Bonne lecture!

Critique de TITANIC de James Cameron

La critique ci-dessous est celle que j’avais publiée suite à l’avant-première de la version 3D.

Rares sont les films à s’être transformés en phénomènes de société. « Titanic » fait partie de ceux-là. 11 Oscars pour 14 nominations. 20, 7 millions d’entrées en France où il obtint le César du meilleur film étranger mais surtout un projet lui-même titanesque avec un budget de production de 200 000 000$ []qui a connu un succès mondial retentissant avec des recettes atteignant 600 788 188 $ aux Etats-Unis et 1 843 201 268 $ dans le monde entier.

Evidemment, on se dit que ressortir le film 15 ans après, fut-ce (ou justement parce que) en 3D, relève de l’opération commerciale, de surcroit sachant que cela tombe l’année du centenaire du naufrage. « Titanic en 3D » (en salles ce 4 avril, le naufrage a eu lieu le 14 avril 1912) n’est-il qu’une opération commerciale ? La 3D apporte-t-elle vraiment une valeur ajoutée à la version initiale ? 15 ans après, ce nouveau projet pharaonique qui a coûté 18 millions de dollars, nécessité 300 techniciens et 60 semaines de travail, rend-il le film plus fascinant ou n’est-il que de la poudre aux yeux?

Il y a quelques semaines, j’évoquais ici les premières images de cette version en 3D que j’avais eu le plaisir de voir en avant-première suivies d’une séance de questions réponses avec le producteur Jon Landau (vous pouvez d’ailleurs retrouver mes vidéos en bas de cet article) qui a notamment produit « Avatar » et « Titanic » et qui a également notamment été vice-président exécutif de la production de longs métrages chez Twentieth Century Fox. Surtout, son travail avec les meilleurs talents créatifs fait qu’il maîtrise parfaitement le processus de création qui a conduit à cette nouvelle « version ». Cette semaine, j’ai (re)découvert le film de James Cameron dans son intégralité, et en 3D.

Southampton, 10 avril 1912. L’évènement est international. Le paquebot le plus grand et le plus moderne du monde, réputé insubmersible, le « Titanic » qui doit son nom à son gigantisme, appareille pour son premier voyage, une transatlantique en direction de New York. Quatre jours plus tard, il heurte un iceberg avant de sombrer dans les eaux glaciales de l’Atlantique.

Jack Dawson (Leonardo DiCaprio), un artiste pauvre et libre comme l’air, gagne son billet de 3ème classe au poker et embarque in extremis. De son côté, en première classe, la jeune Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) embarque avec son futur époux, Caledon Hockley (Billy Zane), aussi emprisonnée dans les conventions et dans un avenir cadenassé que Jack est libre de toute entrave. Rose va tenter de se suicider en se jetant d’un pont du paquebot. Jack va la sauver. Ils vont tomber amoureux et vivre une histoire d’amour intense, éphémère et éternelle, au milieu du chaos.

Des années plus tard, Brock Lovett coordonne une équipe de fouilles de l’épave du Titanic. Lors d’une plongée en sous-marin, il espère enfin retrouver le Cœur de l’Océan, un bijou inestimable, porté par Louis XVI. Le coffre-fort qu’il remonte des profondeurs ne contient qu’un dessin représentant une jeune fille nue portant le bijou.

Une dame très âgée, Rose Calvert, découvre ce dessin à la télévision. Elle appelle Lovett en affirmant être la jeune fille en question…

Il faut le dire d’emblée : le résultat est saisissant. Jamais encore la 3D ne m’avait semblée avoir cet impact (d’ailleurs, jamais encore la 3D ne m’avait semblée avoir d’impact tout court)… L’immersion est immédiate et l’émotion au rendez-vous. L’éclat de la photographie mais surtout la précision, le souci du détail nous fascinent et immergent immédiatement dans cette aventure tragique et romanesque. Une poupée de porcelaine. Une brosse. Un miroir brisé. Une chaussure. Un coffre…Tous ces objets qui flottent au milieu de l’épave semblent terriblement réels et rendent soudain particulièrement palpable et tangible l’humanité de la tragédie qui s’y est déroulée et de ceux qui l’ont vécue, et nous embarquent dès le début dans l’aventure bien que nous la connaissions par cœur.

La 3D n’est pas ici un gadget mais un véritable atout qui procure au spectateur de vraies sensations et émotions, que ce soit dans les premières scènes à Southampton au cours desquelles nous découvrons le paquebot et où nous avons l’impression d’être dominés par son gigantisme et sa majesté ou dans les scènes du naufrage. Quand le navire apparaît dans toute sa splendeur, nous oublions qu’il n’est déjà plus qu’une épave engloutie, pour embarquer et croire qu’il est réellement insubmersible. Quand, beaucoup plus tard, le paquebot se lève, comme un mourant émet son dernier râle, avant de sombrer à jamais, tout en rejetant ses passagers à la mer, quand le silence précède le terrifiant fracas, la scène nous glace d’effroi.

Les scènes intimistes sont presque plus impressionnantes encore que les scènes à grand spectacle tant le spectateur a l’impression d’être un intrus, de s’immiscer dans une sphère privée, et pas seulement d’en être spectateur. Et lorsque les mains de Jack et Rose se frôlent et s’étreignent, ou lorsque Jack peint Rose dénudée, nous avons presque envie de retenir notre souffle pour ne pas les déranger, tant leur trouble irradie l’écran.

Grâce à la 3D, le danger, aussi, devient palpable, la somptuosité des décors ensuite ravagée est plus éblouissante encore, mais surtout la lâcheté, le courage, la beauté nous happent et heurtent plus que jamais. La scène où Rose déambule dans les couloirs en cherchant de l’aide nous donne la sensation magique et inquiétante d’être à ses côtés, tétanisés par le danger, révoltés par la couardise de certains passages, et lors de celle où Jack et Rose s’enlacent et « volent », la sensation est étourdissante comme si nous virevoltions aussi.

Si « Titanic » était déjà romanesque, flamboyant et spectaculaire, cette conversion le transforme en une expérience exaltante, vertigineuse et parfois effroyable grâce à la profondeur de champ et grâce au souci du détail qui sont alors flagrants (tasse de porcelaine ou vestiges du naufrage, tout semble, pas seulement exister sur l’écran, mais prendre vie sous nos yeux).

L’intrigue n’a pas changé, aucune scène n’a été ajoutée ou modifiée. L’écriture presque schématique, voire dichotomique, est toujours aussi efficace. Les pauvres opposés aux riches. Le courage à la lâcheté. La raison à l’amour. L’insouciance à la gravité. La liberté de Jack opposée à l’enfermement de Rose. La clairvoyance de Jack opposée à l’aveuglement de ceux qui entourent Rose. Le silence de mort de la 1ère classe face à la musique et au rythme effréné de la gigue irlandaise dans la 3ème. L’éphémère et l’éternité qui ne s’opposent pas mais que réunit la catastrophe. Les sentiments y sont simples voire simplistes et manichéens mais tout est là pour nous étonner avec ce que nous attendons. Le mélange du spectaculaire et de l’intime, de la tragédie et de l’amour nous rappellent les plus grandes fresques (« Autant en emporte le vent » -ah, que serait l’incendie de Tara en 3D ?-, « Docteur Jivago ») ou histoires d’amour (« Casablanca », « Le dernier métro ») dans lesquelles la menace gronde (souvent la guerre) et renforce les sentiments alors confrontés aux obstacles (ici, la nature, la société). « Titanic » parvient à être à la fois un film catastrophe épique et une histoire d’amour vibrante sans que l’un prenne le pas sur l’autre, mais au contraire en se renforçant mutuellement. Un soufflé épique qui nous emporte contre notre raison même qui nous avertit de ces défauts comme certains personnages caricaturaux nous le rappellent comme l’égoïste, médiocre, odieux au possible fiancé de Rose ou comme une certaine outrance dans le mélodrame. Qu’importe ! Comme lorsque nous vivons une histoire d’amour, « Titanic » nous charme et nous envoûte, nous emporte dans cette aventure trépidante et nous rend sourds à notre raison.

Avec la 3D, les traits de Leonardo DiCaprio et Kate Winslet que nous avons vus grandir apparaissent dans leur éclat et l’innocence de leur jeunesse, et les visages blafards qui flottent sur l’eau n’en sont que plus redoutables, en miroir de cette splendeur passée et si proche. Il est d’ailleurs injuste que, contrairement à Kate Winslet, Leonardo Di Caprio n’ait pas été nommé aux Oscars comme meilleur acteur. Si la première interprète l’impétueuse, passionnée, fière et lumineuse Rose avec vigueur et talent, Leonardo DiCaprio, sans doute incarne-t-il un personnage trop lisse pour certains (mais il prouvera par la suite à quel point il peut incarner toutes les nuances et des rôles beaucoup plus sombres, notamment dans « Shutter island » de Martin Scorsese ou récemment encore dans « J.Edgar » de Clint Eastwood), il n’en est pas moins parfait dans son personnage d’artiste vagabond, libre, faussement désinvolte, malin, séduisant et courageux. Dans le chef d’œuvre de Sam Mendes, « Les noces rebelles », Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, réunis à nouveau, ont d’ailleurs su prouver qu’ils étaient de grands acteurs (aux choix judicieux), dans des rôles qui sont à l’opposé de leurs rôles romantiques de Rose et Jack.

Alors, bien sûr, l’art c’est aussi de laisser place à l’imaginaire du spectateur et sans doute ce nouveau procédé est-il une manière de prendre le spectateur par la main, de lui dicter ce qu’il doit regarder et même éprouver, ce qui pourrait faire s’apparenter le cinéma à une sorte de parc d’attraction abêtissant mais ce tour de manège-là est tellement étourdissant que ce serait faire preuve de mauvaise foi que de bouder notre plaisir.

Ce « Titanic » 2012 permet de revisiter le film de James Cameron. Ou quand le cinéma devient une expérience au service de l’émotion, des sensations mais surtout du film et du spectateur. Vous aurez l’impression étrange et vertigineuse d’être réellement impliqués dans une des plus belles histoires d’amour de l’histoire du cinéma. Histoire d’amour mais aussi histoire intemporelle et universelle, d’orgueil, d’arrogance et de lâcheté, une tragédie métaphorique des maux de l’humanité, une course au gigantisme et à la vitesse au détriment de l’être humain et de la nature, qui fait s’entrelacer mort et amour, éphémère et éternité, et qui reste aussi actuelle et émouvante 15 ans après. Un film avec de la profondeur (dans les deux sens du terme désormais), et pas un simple divertissement. Un moment de nostalgie aussi pour ceux qui, comme moi, l’ont vu en salles il y a 15 ans et pour qui ce sera aussi une romantique réminiscence que de redécouvrir les amants immortels, « Roméo et Juliette » du XXème siècle, et de sombrer avec eux, avant de retrouver la lumière du jour et de quitter à regrets les eaux tumultueuses de l’Atlantique et cette histoire d’amour rendue éternelle par les affres du destin, et par la magie du cinéma.

Le 4 Avril, plongez au « cœur de l’océan » et au cœur du cinéma… Achetez votre billet pour embarquer sur le Titanic (vous en aurez vraiment l’impression), je vous promets que vous ne regretterez pas le voyage, cette expérience unique, magique, étourdissante, réjouissante : définition du cinéma (du moins, de divertissement) finalement porté ici à son paroxysme! A (re)voir et vivre absolument.

Critique - LES NOCES REBELLES de Sam Mendes

Lorsqu’ils se rencontrent, April (Kate Winslet) et Frank Wheeler (Leonardo Di Caprio) en sont persuadés : ils sont différents, exceptionnels même. Certes ils ont emménagé sur Revolutionary road, dans une banlieue tranquille comme il y en a tant d’autres, où les conventions sociales et la vie routinière règnent mais ils en sont certains : ils ne se laisseront pas piéger. Oui, ils sont différents et le prouveront.

Actrice sans talent, April consacre pourtant bientôt tout son temps à sa maison et ses enfants, en rêvant d’une vie trépidante loin de Revolutionary road. Frank, quant à lui, fait un travail sans intérêt dans un bureau dans la même entreprise que celle où son père travaillait, et finit par tromper sa femme avec une secrétaire terriblement insignifiante et stupide.

Un jour, celui-là même ou Frank commence à la tromper, en fouillant dans sa boîte à souvenirs, April trouve une photo de Frank à Paris et se souvient de leurs aspirations. Elle reprend brusquement goût à la vie, surtout espoir en la vie et en l’avenir. C’est décidé : leur avenir est à Paris, elle convainc Franck de partir y vivre quelques mois plus tard. Ils l’annoncent alors à leurs proches avec l’insolence du bonheur.

L’intrigue se déroule dans le Connecticut, dans les années 50 mais ce n’est finalement qu’un détail… tant ce film a une portée intemporelle et universelle.

Si ces « Noces rebelles » font l’effet d’un coup de poignard dont il faudra un temps certain pour se remettre, c’est autant pour son dénouement terriblement fort et magnifiquement cruel que pour les questionnements que ce film suscite et auxquels chacun a forcément été confronté, un jour ou l’autre. Le schisme potentiel entre ce que l’on est, ce que l’on voudrait devenir ou ce que l’on a rêvé de devenir. Les idéaux de jeunesse face à la réalité de la vie familiale. Le courage d’échapper à une vie médiocre, confortable et conformiste ou la facilité, la lâcheté même, de s’y conformer. La facilité de suivre une existence tracée ou le courage de se rebeller contre celle-ci.

Revolutionary Road, le nom de leur rue : voilà bien tout ce que leur vie a finalement de révolutionnaire tant ils vont se faire enfermer par cette vie si éloignée pourtant de celle à laquelle ils aspiraient, tant ils vont devenir semblables aux autres, malgré tout, tant ils vont être happés par ce « vide désespérant » de l’existence qu’ils méprisent par-dessus tout.

Avec son costume et son chapeau grisâtres, chaque matin, sur le quai de la gare Frank est anonyme et perdu dans une foule indifférenciée d’hommes vêtus de la même manière, sinistrement semblables. Son bureau est carré, gris, terne comme la cellule d’une prison. Et chaque matin April le regarde partir derrière une vitre aux lignes carcérales. Cette prison d’uniformité, de médiocrité va bientôt se refermer sur eux … jusqu’au point de non retour.

La rencontre n’occupe qu’une très petite partie du film : le pré-générique au cours duquel April jette son dévolu sur Frank, parce qu’il porte en lui toutes les espérances d’une vie exceptionnelle, parce qu’il a l’arrogance et la beauté prometteuses, prometteuses d’un futur différent de celui des autres, d’une vie où on « ressent » les choses et où on ne les subit pas. Puis, on les retrouve mariés, se disputant suite à une représentation théâtrale dans laquelle jouait April et où son manque de talent a éclaté. Générique. Le temps du bonheur est terminé. Le reste n’en sera que le vain espoir.

La suite est à la fois d’une déchirante cruauté mais aussi d’une déchirante beauté : la beauté du regard aiguisé d’un cinéaste au service de ses acteurs, au service du scénario, au service de cet enfermement progressif. La justesse des dialogues, ciselés et incisifs, auxquels notre attention est suspendue. La beauté de certains plans, de certaines scènes, brefs moments de bonheur qui portent déjà en eux son impossibilité et qui les rend d’autant plus éblouissants : April lumineuse, irréelle et déjà évanescente, dans l’embrasure d’une porte ou une danse sensuelle exprimant autant la vie que la douleur de son renoncement… Et cette scène qui succède à une dispute où tout semble devenu irrévocable et irrémédiable. Cette scène (que je ne vous décrirai pas pour vous la laisser découvrir) à la fois d’une atroce banalité et d’une rare intensité où le contraste avec la précédente et où les enjeux sont tels que notre souffle est suspendu comme lors du plus palpitant des thrillers. Quel(s) talent(s) faut-il avoir pour faire passer dans une scène en apparence aussi insignifiante autant de complexité, de possibles, d’espoir, d’horreur ? Cette scène est magistrale.

Alors, non…la route ne les mènera nulle part. Si : en enfer peut-être. Au grand soulagement des voisins qui raillaient hypocritement leur départ, qui redoutaient en réalité qu’ils échappent à cette vie qu’ils se sont condamnés à accepter et à suivre sans rechigner. Le piège va se refermer sur eux. La rébellion sera étouffée. La médiocrité remportera la bataille contre la vie rêvée et idéalisée.

La musique de Thomas Newman est parfois douloureusement douce et ne fait qu’exacerber ce sentiment de regret, de bonheur à jamais insaisissable, de même que la photographie qui, tantôt (plus rarement) d’une lumière éclatante, tantôt d’une obscurité presque inquiétante épouse les espoirs et les déchirements, les désillusions du couple.

Onze ans après « Titanic » le couple Di Caprio / Winslet se reforme (de nouveau accompagnés de Kathy Bates) donc pour ce film qui en est l’antithèse, une adaptation du roman « Revolutionnary Road » (La Fenêtre panoramique) de Richard Yates publié en 1961. Ce choix de casting est judicieux et très malin, non seulement parce qu’ils auraient pu choisir un blockbuster beaucoup plus « facile » et qu’avec ce sujet ce n’était pas gagné d’avance (au contraire des protagonistes du film, ils ont donc fait preuve d’audace) mais aussi parce qu’ils représentaient alors le couple romantique par excellence, les voir ainsi se déchirer n’en est d’ailleurs que plus fort. Kate Winslet, par son jeu trouble et troublant, n’a ainsi pas son pareil pour faire passer la complexité et la douleur de ses tourments, l’ambivalence de cette femme que le conformisme étouffe progressivement et pour que chacune de ses expressions contienne une infinitude de possibles, contribuant à ce suspense et cette sensation de suffocation intolérable. On étouffe, subit, souffre avec elle. C’est à la fois jubilatoire et insoutenable. Avec son air d’éternel adolescent maladroit, ne sachant prendre sa vie en mains, Leonardo Di Caprio, quant à lui, trouve là un de ses meilleurs rôles et prouve une nouvelle fois l’étendue de son jeu.

Le film leur doit beaucoup tant ils rendent ce couple à la fois unique et universel et extrêmement crédible. Dommage que les seules nominations pour les Oscars ( même si Kate Winslet a obtenu le Golden Globe pour ce rôle ) soient pour Michael Shannon comme meilleur acteur dans un second rôle (qui le mérite néanmoins, qui interprète un fou de la bouche duquel sortira pourtant la vérité , rassurant finalement les voisins hypocrites qui préfèrent ne pas entendre-au sens propre comme au sens figuré, cf le mari de Kathy Bates au dénouement- qui refusent de l’admettre puisque n’étant pas sain d’esprit il aurait donc tort et eux auraient raison d’avoir choisi, plutôt suivi cette vie. C’est aussi le seul à être d’accord et à comprendre réellement les Wheeler), pour le meilleur costume et pour le meilleur décor (Kristi Zea, la chef décoratrice dit s’être inspirée des œuvres du peintre Edward Hopper donc ce film porte la beauté laconique et mélancolique).

Un film intemporel et universel, d’une force et d’une cruauté aussi redoutables qu’admirables, servi par deux comédiens exceptionnels et une réalisation virtuose. Un film palpitant qui est aussi une réflexion sur le mensonge, l’espoir, les idéaux de jeunesse, la cruauté de la réalité, la médiocrité, l’hypocrisie et le conformisme de la société. Les vingt dernières minutes sont d’une intensité rare et font atteindre des sommets de perspicacité, de complexité à ce film dont on ressort touchés en plein cœur avec cette envie aussi de le faire battre encore plus vite et plus fort. Le pouvoir des grands films dont « Les Noces rebelles » fait indéniablement partie. Je vous invite vivement à faire un tour sur cette « revolutionary road », autre "sentier de la perdition". Vous n’en reviendrez pas indemnes… et je vous le garantis : cette rue-là vous bousculera, vous portera et vous hantera bien après l’avoir quittée.

Critique - SHUTTER ISLAND de Martin Scorsese

Cela faisait longtemps. Longtemps que j'entendais parler de cette adaptation tant attendue du best seller de 2003 de Dennis Lehane (que je n'ai pas lu et qui est également l'auteur de best-sellers ayant donné lieu à d'excellentes adaptations cinématographiques comme « Mystic river » de Clint Eastwood et, dans une moindre mesure, « Gone baby gone » de Ben Affleck). Longtemps que je n'avais pas ressenti un tel choc cinématographique. Longtemps qu'un film ne m'avait pas autant hantée des heures après l'avoir vu... Un grand film, c'est en effet comme un coup de foudre. Une évidence. Une évidence qui fait que les mots à la fois manquent et se bousculent. Je vais essayer de trouver les plus justes pour vous faire partager mon enthousiasme sans trop en dévoiler.

Avant toute chose, il faut que je vous présente « Shutter island ». Shutter island est une île au large de Boston sur laquelle se trouve un hôpital psychiatrique où sont internés de dangereux criminels. Une île séparée en trois bâtiments : un pour les femmes, un pour les hommes et un pour les criminels les plus dangereux, enfin quatre si on compte son phare qui détient la clef de l'énigme. En 1954, l'une des patientes, Rachel Solando, a mystérieusement disparu... alors que sa cellule était fermée de l'extérieur, laissant pour seul indice une suite de lettres et de chiffres. Le marshal Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) et son coéquipier Chuck Aule (Mark Ruffalo) sont envoyés sur place pour résoudre cette énigme... Alors qu'une forte tempête s'abat sur l'île isolée, une plongée dans un univers étrange, sombre, angoissant s'annonce alors pour Teddy qui devra aussi affronter ses propres démons.

Rarement un film aura autant et si subtilement fait se confondre la fond et la forme, le ressenti du personnage principal et celui du spectateur. Dès le premier plan, lorsque Teddy, malade, rencontre son coéquipier sur un ferry brinquebalant et sous un ciel orageux, Scorsese nous embarque dans l'enfermement, la folie, un monde mental qui tangue constamment, flou, brouillé. Tout est déjà contenu dans cette première scène : cette rencontre qui sonne étrangement, le cadre qui enferme les deux coéquipiers et ne laisse voir personne d'autre sur le ferry, cette cravate dissonante, le mal de mer d'un Teddy crispé, le ciel menaçant, les paroles tournées vers un douloureux passé.

Puis, c'est l'arrivée sur l'île et toute la paranoïa que Scorsese suggère en un plan : un visage informe, un regard insistant... En quelques plans subjectifs, Scorsese nous « met » dans la tête de Teddy, nous incite à épouser son point de vue, à ne voir et croire que ce que lui voit et croit. Nous voilà enfermés dans le cerveau de Teddy lui-même enfermé sur « Shutter island ». Avec lui, nous nous enfonçons dans un univers de plus en plus menaçant, sombre, effrayant, déroutant. L'étrangeté des décors gothiques, l'instabilité du climat coïncident avec cette fragilité psychique. Tout devient imprévisible, instable, fugace, incertain.

Commence alors la quête de vérité pour Teddy alors que surgissent des images du passé : des images de sa femme défunte et des images de l'horreur du camp de concentration de Dachau dont Teddy est un des "libérateurs", images qui se rejoignent et se confondent parfois. L'hôpital, autre univers concentrationnaire rappelle alors les camps, avec ses êtres moribonds, décharnés, ses barbelés..., d'autant plus qu'il est dirigé par l'Allemand Dr Naehring. La guerre froide pendant laquelle se déroule l'intrigue, période paranoïaque par excellence, renforce de climat de suspicion. L'action est par ailleurs concentrée sur quatre jours, exacerbant encore l'intensité de chaque seconde, le sentiment d'urgence et de menace.

Chaque seconde, chaque plan font ainsi sens. Aucun qui ne soit superflu. Même ces images des camps dont l'esthétisation à outrance m'a d'abord choquée mais qui en réalité sont le reflet de l'esprit de Teddy qui enjolive l'intolérable réalité. Même (surtout) cette image envoûtante d'une beauté poétique et morbide qui fait pleuvoir les cendres.

A travers la perception de la réalité par Teddy, c'est la nôtre qui est mise à mal. Les repères entre la réalité et l'illusion sont brouillées. A l'image de ce que Teddy voit sur Shutter island où la frontière est si floue entre l'une et l'autre, nous interrogeons et mettons sans cesse en doute ce qui nous est donné à voir, partant nous aussi en quête de vérité. Le monde de Teddy et le nôtre se confondent : un monde de cinéma, d'images trompeuses et troublantes qui ne permet pas de dissocier vérité et mensonge, réalité et illusion, un monde de manipulation mentale et visuelle.

Pour incarner cet homme complexe que le traumatisme de ses blessures cauchemardesques et indélébiles et surtout la culpabilité étouffent, rongent, ravagent, Leonardo DiCaprio, habité par son rôle qui, en un regard, nous plonge dans un abîme où alternent et se mêlent même parfois angoisse, doutes, suspicion, folie, désarroi (interprétation tellement différente de celle des "Noces rebelles" mais tout aussi magistrale qui témoigne de la diversité de son jeu). La subtilité de son jeu fait qu'on y croit, qu'on le croit ; il est incontestablement pour beaucoup dans cette réussite. De même que les autres rôles, grâce à la duplicité des interprétations (dans les deux sens du terme): Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Max von Sydow...

Le maître Scorsese n'a pas son pareil pour créer une atmosphère oppressante, claustrophobique, pour déstabiliser les certitudes. Une œuvre pessimiste d'une maîtrise formelle et scénaristique impressionnante, jalonnée de fulgurances poétiques, dont chaque plan, jusqu'au dernier, joue avec sa et notre perception de la réalité. Un thriller psychologique palpitant et vertigineux. Une réflexion malicieuse sur la culpabilité, le traumatisme (au sens éthymologique, vcous comprendrez en voyant le film) et la perception de la réalité dont le film tout entier témoigne de l'implacable incertitude. Ne cherchez pas la clef. Laissez-vous entraîner. « Shutter island », je vous le garantis, vous emmènera bien plus loin que dans cette enquête policière, bien plus loin que les apparences.

Un film multiple à l'image des trois films que Scorsese avait demandé à ses acteurs de voir avant le tournage: « Laura » d'Otto Preminger, « La griffe du passé » de Jacques Tourneur, « Sueurs froides » d'Alfred Hitchcock. Un film noir. Un film effrayant. Un thriller. En s'inspirant de plusieurs genres, en empruntant à ces différents genres, Martin Scorsese a créé le sien et une nouvelle fois apposé la marque de son style inimitable.

Un film dont on ressort avec une seule envie : le revoir aussitôt. Un film brillant. Du très grand Scorsese. Du très grand cinéma. A voir et encore plus à revoir. Immédiatement !

Critique - INCEPTION de Christopher Nolan

En 2010, j’avais eu la chance d’assister à l’exceptionnelle conférence de presse d’ »Inception » (voir ci-dessous)avant de pouvoir interviewer cinq des acteurs du film (cliquez ici pour voir mes photos et vidéos de la conférence de presse). Une mémorable journée donc. Belle ironie du destin, c’est ce même Christopher Nolan qui, l’année où je faisais partie du jury du Festival du Film Britannique de Dinard, avait reçu le Hitchcock d’argent pour son premier film qui nous avait déjà subjugué par son indéniable originalité, « Following ». Depuis Christopher Nolan a enchaîné les succès (« Memento », « Insomnia », « Batman begins », « Le Prestige », The Dark Knight ») et la singularité de son univers lui permet aujourd’hui de réunir un casting d’exception comme celui d’ « Inception ».

Leonardo DiCaprio y incarne Dom Cobb un voleur expérimenté et talentueux d’un genre très particulier. Il est ainsi le meilleur dans l’art périlleux de l’extraction de rêves. Ses talents sont sollicités pour de l’espionnage industriel. Traqué dans le monde entier pour un crime qu’il n’a pas commis, il ne peut plus retourner dans son pays d’origine ni revoir ses enfants. La seule issue pour lui qui lui permettrait de retrouver sa vie d’avant : c’est d’accomplir l’impossible, l’inception, pour le compte d’un riche homme d’affaires Saito (Ken Watanabe). Cette fois il ne s’agira plus de subtiliser un rêve mais d’implanter une idée dans l’esprit de l’héritier d’une multinationale, Fischer (Cillian Murphy) pour qu’il renverse l’empire édifié par son père. Pour cela, tel Jim Phelps, il va constituer une équipe notamment composée de l’architecte des rêves, la jeune étudiante Ariadne (Ellen Page), d’Arthur (Joseph Gordon-Lewitt), Eames (Tom Hardy), Yusef (Dileep Rao). L’opération se révèle d’autant plus délicate que Cobb est hanté par le souvenir de sa femme, la troublante Mal (Marion Cotillard)…

Subtiliser et manipuler les rêves. Implanter une idée. Quelle belle promesse d’un voyage unique pour le spectateur. Quel synopsis d’une inventivité et d’une audace rarement égalées dans un cinéma de plus en plus frileux. Promesse plus que tenue : ces voleurs de rêves dès le premier plan subtilisent notre attention pour ne plus la lâcher jusqu’au dernier. Christopher Nolan porte le cinéma à son plus haut niveau en construisant un concept et un univers improbables à partir de rien et en nous y faisant totalement adhérer. Un blockbuster avec toute la richesse, la complexité et la confiance dans le spectateur, généralement davantage (et à tort) attribuées au film d’auteur.

Par un astucieux effet de mise en abyme, Christopher Nolan se fait l’architecte de notre rêve comme l’équipe de Cobb le fait pour Fischer. Cobb est le réalisateur de cette mission impossible, l’inception. Il est hanté par son passé comme un cinéaste parsème son film de souvenirs plus ou moins conscients. Je ne vous dirai pas si Cobb réussit sa mission mais celle de Nolan est en tout cas plus que réussie. N’est-ce pas là la plus belle mission du cinéma que de nous faire partager un rêve ? Le spectateur est en totale symbiose avec ce que vivent les personnages jusqu’à cette impression de chute qui les réveille des rêves qu’ils construisent et qu’il nous arrive à nous aussi (à moi en tout cas) d’avoir au réveil. Christopher Nolan nous plonge ainsi dans les méandres fascinants du subconscient mais aussi dans ceux de la réalisation cinématographique dont ils sont la métaphore.

A la manière des films d’espionnage dont il dit s’être inspiré, Christopher Nolan nous immerge dès le début en pleine action comme ces rêves dont vous ne vous souvenez plus du début et qui commencent sur une plage, comme ici, ou ailleurs. Il nous embarque alors aux quatre coins du monde, plus exactement dans six pays sur quatre continents différents (Tokyo, Los Angeles, Londres, Tanger, Paris, Calgary sont ainsi les différents lieux de tournage) pour un voyage sans cesse surprenant.

Plutôt que de bâtir un univers science-fictionnel qui nous aurait été totalement étranger le cinéaste a préféré donner réalité et réalisme à l’insaisissable, aux rêves, pour que nous nous immergions plus facilement dans son univers et pour que celui-ci nous paraisse familier et pour que l’idée de ces différents niveaux de rêves, si abstraite et complexe a priori, soit simple et limpide à l’écran. Quelle gageure que de parvenir à cela. Un puzzle dont le spectateur est aussi l’artisan et dont Aria(d)ne détient le fameux fil. La mémoire, la distorsion du temps, l’illusion autant de thèmes que Christopher Nolan avait déjà abordés dans ses précédents films et dont il décèle ici le meilleur.

Au-delà de l’immense talent de metteur en scène et de scénariste de Christopher Nolan l’interprétation est aussi remarquable, en particulier celle de Leonardo DiCaprio qui confirme être le meilleur acteur de sa génération et qui, après Shutter Island (avec lequel ce film présente d’ailleurs de nombreux points communs, ce qui est un compliment puisque « Shutter Island » était pour moi jusqu’à présent le meilleur film de l’année ), montre encore un nouveau visage et un jeu toujours aussi captivant, intense, entremêlant subtilement une foule d’émotions, parfois dans une même scène. Impossible aussi de ne pas évoquer la musique de Hans Zimmer qui dans le dernier plan fait surgir une irrépressible émotion avec une force rare qui m’a réellement faîte chavirer.

Un film inclassable qui ne mêle pas seulement les dimensions mais aussi les genres : film d’amour avec sa femme fatale et ses sentiments éternels et obsédants, thriller, film d’action (bien sûr de spectaculaires explosions mais aussi des prouesses architecturales que je vous laisse découvrir), film de science-fiction, voyage cathartique. Un film gigogne d’une rare ingéniosité, sinueux et étourdissant. Un dédale de rêves : sans doute est-ce la plus belle définition du cinéma auquel il rend hommage et dont il est le miroir.

Plus qu’un film, une expérience vertigineuse, dont le dernier plan, même après une seconde projection, m’a laissée en apesanteur, comme grisée par un tour de manège délicieusement enivrant. A l’image des idées toujours fixées sur le subconscient un film qui vous laisse une empreinte inaltérable. Un film qui se vit plus qu’il ne se raconte, qui nous plonge en plein rêve.

La quintessence du cinéma : un rêve partagé qui distord le temps, défie la mort. Enfin il nous rappelle ce que nous ne devrions pas oublier ou craindre : ne jamais avoir peur de rêver trop grand.

Photos et vidéos de la conférence de presse d’ « Inception » de Christopher Nolan avec Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Joseph Gordon Lewitt, Michael Caine…

Après avoir eu le plaisir de voir « Inception » de Christopher Nolan le matin, (dans le cadre tamisé, luxueux, étonnamment calme de l’hôtel Bristol j’étais ensuite conviée à la conférence de presse du film en présence d’un casting rarement égalé : le réalisateur Christopher Nolan, les acteurs Marion Cotillard, Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Michael Caine, Joseph Gordon Lewitt, Cillian Murphy, Tom Hardy, Ellen Page, et la productrice Emma Thomas. Vous en retrouvez les photos ci-dessous.

Retrouvez également ma critique du film INTERSTELLAR de Christopher Nolan, actuellement à l’affiche.

Critique - J.EDGAR de Clint Eastwood

Clint Eastwood fait partie de ces réalisateurs dont j’essaie de ne manquer aucun film (il faut dire que, depuis 2005, il est particulièrement prolifique), en particulier depuis « Sur la route de Madison », sans aucun doute un des plus beaux films d’amour de l’histoire du cinéma (auquel je suis beaucoup plus sensible qu’à « Million dollar baby », trop larmoyant à mon goût). En 2010, avec « Au-delà » il avait déçu beaucoup de spectateurs (une déception que je ne partageais pas) alors que, pourtant, ce film était aussi, à l’image de « Sur la route de Madison », un hymne à ces instants fugaces et intenses qui modifient le cours du destin, mais aussi le message d’un homme hanté par la mort comme en témoignait aussi déjà « Gran Torino ».

«Au-delà » n’est certes certainement pas le film trépidant que certains attendaient mais au contraire un film à hauteur d’hommes qui tisse peu à peu sa toile d’émotions en même temps que les destins de ses personnages et qui laisse une trace d’autant plus profonde et aboutit à un final d’autant plus bouleversant que le cheminement pour l’atteindre a été subtil et délicat et que tout le justifiait. Une réflexion sur la mort mais surtout un hymne à la vie (au-delà de la douleur, au-delà de la perte), à l’espoir retrouvé (qui n’est pas dans l’au-delà mais dans le dépassement de son appréhension et donc bel et bien là), à la beauté troublante et surprenante du destin.

D’une certaine manière, dans « J.Edgar », Clint Eastwood réunit les thématiques des trois films évoqués ci-dessus : Gran Torino (la hantise de la mort et de la trace laissée après celle-ci), « Sur la route de Madison » (une histoire d’amour condamnée à l’ombre) et « Au-delà » (les rouages du destin).

« J.Edgar » (Leonardo DiCaprio), c’est Hoover, cet homme complexe qui fut directeur du FBI de 1924 à sa mort, en 1972, soit pendant 48 ans. 48 années pendant lesquelles il a vu se succéder pas moins de 8 présidents. L’action du film débute ainsi dans les années 70. Pour préserver son héritage. Hoover dicte alors ses mémoires et se replonge dans ses souvenirs qui le ramènent en 1919. Il n’avait alors que 20 ans, était déjà ambitieux, orgueilleux et autoritaire et on ne le nommait pas encore J.Edgar.

Dès les premiers plans, trois éléments qui ne se démentiront pas tout au long du film, sautent aux yeux du spectateur (aux miens, du moins) : la beauté sombre de la photographie de Tom Stern (fidèle chef opérateur de Clint Eastwood), l’art avec lequel Clint Eastwood s’empare du scénario de Dustin Lance Black pour entremêler passer et présent, et pour nous raconter brillamment une histoire et enfin le jeu stupéfiant et remarquable de Leonardo Di Caprio qui, bien au-delà du maquillage, devient Hoover. Au moins trois éléments qui font de ce film un bonheur cinématographique…même s’il n’est pas exempt de défauts comme certaines longueurs ou certaines scènes trop appuyées et mélodramatiques.

Derrière ce que certains nommeront peut-être classicisme, Clint Eastwood démontre une nouvelle fois son habileté à tisser la toile du récit pour dresser le portrait complexe d’un homme dont la vie était basée sur le secret (ceux qu’il dissimulait et ceux des autres qu’il utilisait notamment ceux qu’il détenait sur les hommes du pouvoir qu’il manipulait sans scrupules, ce qui explique ici sa longévité à la tête du FBI) qui aspirait à être dans la lumière mais dont l’existence était une zone d’ombre, deux contrastes que la photographie de Tom Stern reflète magnifiquement. En un plan de Hoover sur son balcon, regardant les cortèges d’investiture de Roosevelt puis de Nixon, à plusieurs années de distance, il nous montre un homme dans l’ombre qui semble n’aspirer qu’au feu des projecteurs mais qui, aussi, de son piédestal, semble néanmoins être le démiurge de la scène qui se déroule en contrebas. Tout un symbole. Celui de ses contradictions.

Si les agents du FBI aimaient se présenter comme les « gentils », la personnalité de Hoover était beaucoup plus complexe que l’image qu’il souhaitait donner de l’organisation qu’il dirigeait et de lui-même : avide de notoriété, recherchant l’admiration et l’amour de sa mère, dissimulant son homosexualité, manipulant les politiques. Pour lui « l’information, c’est le pouvoir ».

Cette personnalité complexe (et ce qui conduisit Hoover à devenir J.Edgar) nous est expliquée à travers ses relations avec trois personnes : sa mère, Annie Hoover ( Judi Dench) qui lui voyait un destin et voulait qu’il compense les échecs de son père et dont il recherchera toujours l’admiration, sa secrétaire Helen Gandy (Naomi Watts) qui lui restera toujours fidèle depuis ses débuts et même après sa mort, et son directeur adjoint Clyde Tolson (Armie Hammer) avec qui il entretint vraisemblablement une liaison.

Si l’histoire de Hoover nous permet de traverser l’Histoire des Etats-Unis, la seconde est bien en arrière-plan et c’est bien à la première que s’attache Eastwood, de son rôle dans l’instigation des méthodes modernes d’expertises médico-légales mais aussi à ses tentatives (vaines) pour faire tomber Martin Lurther King, son combat obstiné et même obsessionnel contre le communisme et évidemment la création du FBI et l’enlèvement du fils de Lindbergh, deux évènements qui témoignent de l’ambition de Hoover et de ses méthodes parfois contestables pour la satisfaire.

Le film de Clint Eastwood épouse finalement les contradictions de son personnage principal, sa complexité, et a l’intelligence de ne pas faire de Hoover un héros, prétexte à un film à la gloire des Etats-Unis mais au contraire un personnage qui en symbolise l’ombre et la lumière et surtout ce désir d’être dans la lumière (manipulation des médias mais aussi propagande avec des albums de bd consacrés au FBI et des vignettes ornant les paquets de corn-flakes) comme le revers de la médaille d’un American dream dont l’image se voudrait lisse et irréprochable.

La réussite du film doit évidemment beaucoup à celui qui incarne Hoover et qui tourne pour la première fois pour Eastwood : Di Caprio dont le maquillage n’est pour rien dans l’étonnante nouvelle métamorphose qui le fait devenir Hoover, avec sa complexité, son autorité, son orgueil, ses doutes qui passent dans son regard l’espace d’un instant, lorsque ses mots trahissent subitement son trouble et le font alors redevenir l’enfant en quête de l’amour de sa mère qu’il n’a finalement jamais cessé d’être derrière ce masque d’intransigeance et d’orgueil (très belle scène avec Noami Watts dans la bibliothèque du Congrès ou dans la suite avec Clyde, scènes au cours desquelles il passe d’une expression ou une émotion à une autre, avec une rapidité fascinante). Une nouvelle composition magistrale. Déjà dans « Shutter island », il était habité par son rôle qui, en un regard, nous plongeait dans un abîme où alternaient et se mêlaient même parfois, angoisse, doutes, suspicion, folie, désarroi (interprétation tellement différente de celle des "Noces rebelles" mais tout aussi magistrale qui témoigne de la diversité de son jeu). Il n’avait pourtant obtenu l’Oscar du meilleur acteur pour aucun de ces deux films, il ne l’a d’ailleurs jamais obtenu. Est-ce possible que celui qui est sans doute le plus grand acteur actuel passe une nouvelle fois à côté ? J’avoue que mon cœur balance sachant que Jean Dujardin sera sans doute nommé face à lui pour « The Artist ». Vous pourrez aussi le retrouver bientôt dans une nouvelle adaptation du chef d’œuvre de Fitzgerald « Gatsby le magnifique » même si je vous recommande surtout la version de Jack Clayton.

En nous racontant avec une maîtrise incontestable des codes du récit l’histoire d’un homme soucieux du secret, de la trace qu’il laissera, de sa et ses mémoire(s) (et de sa subjectivité), de ses zones d’ombre, Clint Eastwood, par-delà la personnalité complexe et passionnante de Hoover traite d’un sujet particulièrement personnel (un homme qui se penche sur son passé, pétri de contradictions entre le culte du secret et l’envie d’être dans la lumière ) et universel et actuel (la manipulation des médias, le désir avide de notoriété). La marque d’un grand cinéaste. Et enfin, il permet à celui qui est le meilleur acteur actuel d’explorer une nouvelle facette de son immense talent et de trouver là un nouveau rôle, complexe et passionnant, à sa démesure et qui le mènera peut-être, enfin, à l’Oscar tant mérité.

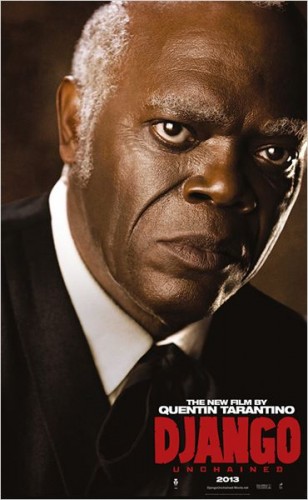

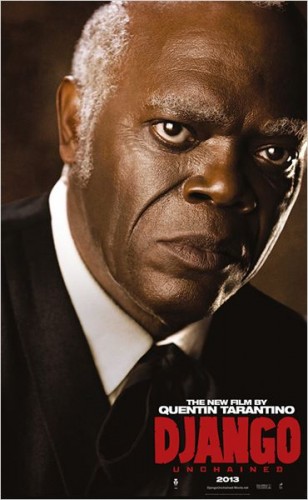

Critique - DJANGO UNCHAINED de Quentin Tarantino

Copyright : © Sony Pictures Releasing France

Le western, genre sans doute aujourd’hui (et malheureusement) jugé suranné et dont l’âge d’or s’est achevé il y a quatre bonnes décennies, est devenu une rareté dans la production cinématographique contemporaine et est désormais plus souvent synonyme d’échecs que de succès au box office, à l’exception de quelques films qui le réinventèrent comme « Danse avec les loups » de Kevin Costner (1991, il y a donc 22 ans déjà) ou «Le Secret de Brokeback Moutain » d’Ang Lee (2006). Ce genre codifié est pourtant passionnant, justement parce qu’il est codifié même si le spectateur aime être surpris avec ce qu’il attend. Grâce à Tarantino qui, à la fois, réinvente le western, lui rend hommage et se joue de ses codes, il sera servi… C’est en tout cas en visionnant des films de ce genre, celui du western donc, que le cinéma a commencé à être pour moi « le plus beau des abris » comme un cinéaste définit ainsi si bien le septième art dans cette interview, petite digression pour vous engager vraiment à écouter cette passionnante intervention.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

Mais revenons à notre duo infernal. Il y avait Robert Mitchum et John Wayne dans « El Dorado » de Howard Hawks, Burt Lancaster et Kirk Douglas dans “Règlement de comptes à OK Corral”, de John Sturges, Dean Martin et John Wayne dans « Rio Bravo » de Howard Hawks, Paul Newman et Robert Redford dans «Butch Cassidy and the Sundance Kid », de George Roy Hill…, il y aura désormais Jamie Foxx (Django) et Christoph Waltz (le Dr King Schultz) dans « Django unchained » de Tarantino.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

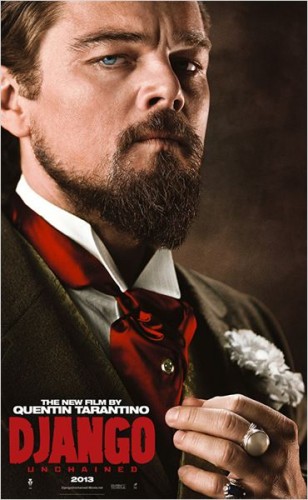

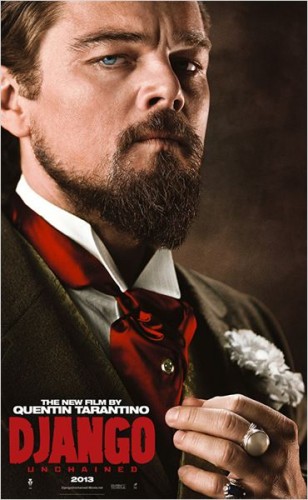

Ce dernier est un chasseur de primes allemand. Dans le sud des États-Unis, en 1858, un peu plus de deux ans avant la guerre de Sécession, il fait « l’acquisition » de Django (Jamie Foxx), un esclave pour qu’il l’aide à traquer les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche et dont Django connait les visages. En échange, Schultz promet à Django de lui rendre sa liberté lorsqu’il aura capturé les Brittle, morts ou vifs. Les deux compères vont alors faire équipe pour traquer les criminels mais Django, lui, n’a qu’un seul véritable but : retrouver Broomhilda (Kerry Washington), sa femme, dont il a été séparé à cause du commerce des esclaves. C’est dans l’immense plantation du puissant et terrifiant Calvin Candie (Leonardo DiCaprio) qu’elle se trouve et que le Dr Schultz va l’aider dans sa quête pour la libérer. La quête amoureuse va alors être aussi une quête de vengeance, thème cher à Tarantino… « Ils ont pris sa liberté. Il va tout leur prendre. »

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

Un western sur l’esclavagisme, il fallait y penser et s’appeler Tarantino pour avoir le talent pour mettre en scène cette audacieuse idée : « J’aimerais faire un western, mais plutôt que de le situer au Texas, faisons-le à l’époque de l’esclavage. Ce sujet, tout le monde a peur de le traiter. Il faut qu’on l’éclaire nous-mêmes » a ainsi déclaré Tarantino. « Django unchained » est d’abord ainsi un hommage au western comme l’étaient déjà, dans une moindre mesure, « Kill bill » ou « Inglourious basterds ». Dans ce dernier, l’un des premiers plans nous montrait une hache dans un univers bucolique que la caméra de Tarantino caressait, effleurait, esquissait et esquivait, un simple plan résumant le ton de ce film, où la menace plane constamment, où le décalage est permanent, où toujours le spectateur est sur le qui-vive, la hache pouvant à chaque instant venir briser la sérénité…un plan qui aurait tout aussi bien pu ouvrir « Django unchained ». Dans «Inglourious basterds » aussi, déjà, il y avait ce plan magnifique qui est un hommage à « La Prisonnière du désert » de John Ford, c’est pourtant plutôt ici du côté du western spaghetti que lorgne Tarantino avec Django.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

Django est ainsi un personnage emblématique des westerns spaghettis et évidemment du film éponyme de Sergio Corbucci de 1966 (dont l’acteur, Franco Nero, fait d’ailleurs une belle apparition dans le film de Tarantino). C’est aussi évidemment un hommage au cinéma de Sergio Leone, à ce mélange de pesanteur, de mélancolie, d’humour, bref des films qui avaient une « gueule d’atmosphère », sans oublier la musique d’Ennio Morricone également présente dans le film de Tarantino ou encore la musique du compositeur Argentin Luis Enriquez Bacalov qui avait composé la musique du film original de Sergio Corbucci. Inutile de vous préciser que la BO est, comme toujours chez Tarantino, réjouissante.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

Et puis un western n’en serait pas un sans un inénarrable duo de « poor lonesome cowboys » taciturnes comme ceux précités et au lieu de nous en servir un seul, celui de ses protagonistes, Tarantino en oppose ici deux : Django/Schultz face à Candie/Stephen (impitoyable Samuel L.Jackson), habile manière de reprendre les codes du manichéisme du western par ce terrible et judicieux jeu de miroirs et d’ombres qui permet de symboliser le combat du bien contre le mal symptomatique d’un western digne de ce nom même si le personnage de Stephen nuance ce manichéisme, encore plus impitoyable et haineux envers les esclaves que les esclavagistes blancs.

Comme tout film de Tarantino qui se respecte, ce « Django unchained » est évidemment aussi un hommage au cinéma. Le Dr Schultz dit d’ailleurs à Django : « Tu vas incarner un personnage », cela dit dans une chaise comme un metteur en scène le ferait avec son acteur avant d’ajouter « Tu devras rester dans le personnage. Tu peux choisir le costume», comme une mise en abyme, un film dans le film, un jeu dans le jeu, évidemment jouissif pour le spectateur. Plus tard, c’est un célèbre cinéaste qui conduira un convoi comme celui qui conduit « le convoi » de son équipe de tournage. Si « Inglourious basterds » reste pour moi la plus belle déclaration d’amour passionnée au cinéma de Tarantino, un hymne vibrant à tel point que c’est le cinéma qui y sauve le monde, réécrit la page la plus tragique de l’Histoire, en faisant mourir Hitler avec jubilation, « Django » est sans doute un des plus beaux hommages au western qui soit.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

Si ce « Django unchained » est formellement peut-être moins inventif et scénaristiquement plus linéaire que ses autres films ( le producteur Harvey Weinstein avait suggéré de séparer le film en deux parties, comme pour « Kill Bill » mais Tarantino a refusé expliquant que cela ne « marcherait pas avec ce film. C’était une décision consciente dès le tout début de ne pas utiliser mes astuces narratives habituelles… Ici, vous devez suivre le voyage de Django jusqu’à la fin ») , il n’en comporte pas moins des plans et des séquences d’une précision, d’un lyrisme même parfois ou d’une beauté à couper le souffle avec les plans attendus du western comme ceux de ces chevauchées sur fond de ciel enflammé ou de décors enneigés, et même dès le début lorsque Django se découvre au milieu de cette file d’hommes enchaînés ou encore cette scène d’effusion de sang finale qui souille les murs de Candyland en un ballet de violence chorégraphiée effroyablement magnifique. Django Unchained marque ainsi la quatrième collaboration (réussie) entre Quentin Tarantino et le directeur de la photographie Robert Richardson.

Un film de Tarantino n’en serait pas un sans un humour caustique, dans les dialogues évidemment mais aussi dans la mise en scène notamment dans l’irrésistible scène qui ridiculise le Ku Kux Klan (et que je vous laisse découvrir) ou même dans la simple vision du costume de Django sur la charrette tandis que sur le toit une dent se balance ironiquement.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

Comme toujours, Tarantino éprouve visiblement beaucoup de plaisir à diriger ses acteurs et ceux-ci à jouer pour lui, à commencer par Samuel L. Jackson (après « Pulp Fiction », « Jackie Brown », « Kill Bill : Volume 2 » et « Inglourious Basterds ») qui, pour la cinquième fois, tourne ici dans un film du cinéaste, plus redoutable que jamais. Leonardo DiCaprio tourne pour la première fois pour Tarantino et incarne ici son premier rôle de méchant irrécupérable, Calvin Candie, le propriétaire de Candyland, la plantation qui porte son nom, constamment entouré de rouge comme le diable qu’il incarne, roi dans le royaume sur lequel il est tout puissant et despotique. Il confirme une nouvelle fois qu’il est le meilleur acteur de sa génération même si son meilleur rôle reste pour moi celui des « Noces rebelles » en attendant de le voir dans celui de « Gatsby le magnifique », peut-être en ouverture du 66ème Festival de Cannes. Quant à Jamie Foxx, il incarne à la perfection ce héros taciturne, amoureux et vengeur devant « jouer » à l’homme impitoyable pour remplir sa mission.

Copyright : © Sony PicturesReleasing France

Christoph Waltz, prix d’interprétation masculine pour «Inglourious basterds » et ainsi révélation du Festival de Cannes 2009 dans son rôle du colonel nazi Hans Landa a le charisme indéniable pour incarner ici ce dentiste particulier.

Notons que le film a suscité une polémique dans la presse américaine déclenchant les critiques notamment de Spike Lee, ce dernier ne souhaitant pas aller voir le film car le jugeant «irrespectueux» envers ses ancêtres. Une polémique qui n’a pas lieu d’être car justement ce film est d’une certaine manière le plus violent de Tarantino mais parce qu’il est le plus politique, le plus réaliste : terrible violence hors-champ de cet esclave déchiqueté par les chiens, de ce combat entre esclaves. Et cette discussion entre Schultz et Candie sur Alexandre Dumas achève de nous convaincre, si nous en doutions encore, que ce film est tout sauf irrespectueux mais particulièrement malin.

C

C

opyright : © Sony PicturesReleasing France

En huit longs-métrages (seulement), Tarantino a fait de ce néologisme « tarantinesque » la marque d’un univers, celui de films jubilatoires marqués par une violence chorégraphiée comme le seraient des opéras, des films délicieusement bavards d’une violence effroyablement et brillamment magnifiée, avec des dialogues caustiques, des décalages et des montages agréablement audacieux et absurdes même parfois, de BO enthousiasmantes, des hommages vibrants au cinéma avec une explosion (souvent sanguinolente mais récréative) de références cinématographiques, un cinéma de femmes rebelles et courageuses, un hommage à tous les cinémas, de la série B au western : des films débordants d’amour et d’érudition cinématographiques jamais lénifiants ou prétentieux, grâce à un savoureux regard et humour décalés. Ici il réinvente ainsi le western en utilisant et s’affranchissant de ses règles avec cette histoire d’amitié et de vengeance romanesque, de duels et de duos, une nouvelle fois jubilatoire. Tarantinesque évidemment. Il y avait Bond, James Bond, il y aura désormais « « Django. The D is silent », l’esclave héros de western. Le film sort en salles le 16 janvier 2013. Ne manquez pas cette « chevauchée fantastique », ce sublime et original hommage au western et au cinéma. Aussi indispensable et novateur que le remarquable « Johnny Guitar » de Nicholas Ray en son temps. 2H44 que vous ne verrez pas passer.

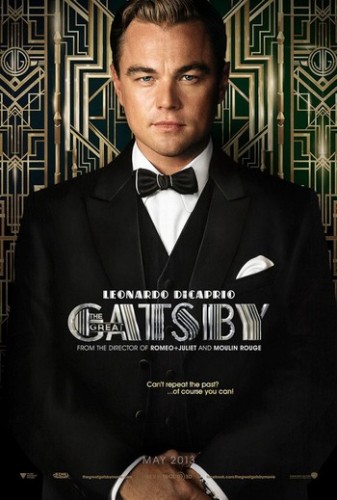

Critique - GATSBY LE MAGNIFIQUE de Baz Luhrmann

Ci-dessous ma critique de "Gatsby" de Baz Luhrmann vu en ouverture du Festival de Cannes 2013 (et publiée suite à cette ouverture) avec, également, mon avis sur cette ouverture.

Chaque année, au fur et à mesure que les jours avancent et que la clôture du Festival de Cannes se rapproche, la barrière entre la fiction et la réalité s’amenuise, transformant chaque journée et chaque seconde en une troublante, délicieuse, enivrante et perturbante confusion… Cette année, pour cette 66ème édition qui s’annonce décidément exceptionnelle à tous points de vue, cette vertigineuse et grisante sensation s’est emparée de moi dès le premier jour avec, en film d’ouverture, « Gatsby le magnifique » de Baz Luhrmann, nouvelle adaptation de l’intemporel roman de Francis Scott Fitzgerald, miroir de Cannes, de la mélancolie et de la solitude, sans doute, de quelques uns, derrière le faste, la fête, les éblouissements.

Mais avant cela, il y a eu cette musique, dans le Grand Théâtre Lumière qui annonce la cérémonie d’ouverture et, qui, pour la 13ème année consécutive, sans que mon enthousiasme soit entamé (bien au contraire) a réussi à me faire frissonner d’impatience et de plaisir. Avant, il y a eu la voix douce d’Audrey Tautou qui, dans une élégante robe blanche, simple et raffinée, à son image, le souffle à peine coupé, de sa voix à la fois fragile et assurée, a présenté la cérémonie. Enthousiaste, resplendissante, glamour, pétillante Audrey Tautou qui, contrairement à d’autres lors de précédentes éditions, a eu la bonne idée d’écrire son texte elle-même…et j’en tremblais pour elle devant le public sans doute le plus difficile qui soit dans cette salle en effet vertigineuse. Le prestige de l’évènement ne lui a en rien fait perdre ses moyens. Elle nous a rappelé, avec justesse, les beaux paradoxes cannois, que derrière « son air frivole », c’est la « plus fervente manifestation du 7ème art », que le festival est là pour nous « offrir du rêve » et aussi « nous faire voir la vérité ». Elle nous a aussi parlé d’émotions, de cœurs entrainés, charmés, renversés etc, de ses premières émotions cinématographiques. Et puis il y a eu la standing ovation à Steven Spilerbg, la présentation de son éclectique et splendide jury, l’aperçu des films de la sélection qui m’ont rappelé pourquoi j’aimais Cannes et le cinéma. Et pourquoi je les aimais à la folie.

A peine le temps de comprendre que tout cela était réel, quoique pas tout à fait en apparence, que déjà Gatsby nous emportait dans son tourbillon mélancolique et festif (certains, certainement, songeant déjà à leurs « tweets grincheux », trop rarement joyeux). Je redoutais beaucoup cette adaptation, appréciant beaucoup celle de Jack Clayton (Robert Redford étant pour moi à jamais Gatsby) et aimant inconditionnellement ce sublime roman qui évite toujours soigneusement la mièvrerie et assume le romantisme effréné et exalté (mais condamné) de son personnage principal. Je redoutais surtout que Baz Luhrmann ne dénature totalement le roman en voulant le vulgariser.

Le film a été projeté en 3D. C’était la deuxième fois dans l’histoire du Festival après « Up » (« Là-Haut ») de Pete Docter, en 2009, que le film d’ouverture faisait l’objet d’une projection en relief.

Printemps 1922. L’époque est propice au relâchement des moeurs, à l’essor du jazz et à l’enrichissement des contrebandiers d’alcool… Apprenti écrivain, Nick Carraway (Tobey Maguire » quitte la région du Middle-West pour s’installer à New York. Voulant sa part du rêve américain, il vit désormais entouré d’un mystérieux millionnaire, Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio), qui s’étourdit en fêtes mondaines, et de sa cousine Daisy ( Carey Mulligan) et de son mari volage, Tom Buchanan, issu de sang noble. C’est ainsi que Nick se retrouve au coeur du monde fascinant des milliardaires, de leurs illusions, de leurs amours et de leurs mensonges.

Dans l’adaptation de Clayton (rappelons que le scénario de cette précédente adaptation était écrit par Coppola), je me souviens de la magnificence crépusculaire de la photographie et de la langueur fiévreuse qui étreignait les personnages et nous laissaient entendre que tout cela s’achèverait dans le drame. Ici, c’est plus implicite même si de la fête émane toujours une certaine mélancolie. C’est d’ailleurs ce qui semble avoir déçu une grande partie des festivaliers hier qui s’attendaient sans doute à une joyeuse flamboyance…et, c’est selon moi, au contraire, toute la réussite de cette adaptation que de retranscrire la flamboyance de l’univers de Gatsby sans dissimuler totalement la mélancolie et même la tristesse qui affleurent dans cette débauche festive. L’amertume dissimulée derrière l’apparente légèreté. La mélancolie et le désenchantement derrière la désinvolture.

Là aussi, Jay Gatsby n’apparaît qu’au bout de vingt minutes, voire plus. Nous nous trouvons alors dans la même situation que Nick qui ne le connaît que par sa réputation : on dit qu’il « a tué un homme » et qu’il n’apparaît jamais aux fêtes somptueuses qu’il donne dans une joyeuse décadence.

« Gatsby le magnifique » est à la fois une critique de l’insouciance cruelle et de la superficialité de l’aristocratie que symbolise Daisy, c’est aussi le portrait fascinant d’un homme au passé troublant, voire trouble et à l’aura romantique dont la seule obsession est de ressusciter le passé et qui ne vit que pour satisfaire son amour inconditionnel et aveugle. (Je me souvenais de la magnifique scène où Jay et Daisy dansaient dans une pièce vide éclairée à la bougie, dans le film de Clayton, moins réussie ici). Face à lui Daisy, frivole et lâche, qui préfère sa réputation et sa richesse à Gatsby dont la réussite sociale n’avait d’autre but que de l’étonner et de poursuivre son rêve qui pour lui n’avait pas de prix. Gatsby dont par bribes la personnalité se dessine : par sa manie d’appeler tout le monde « vieux frère », par ses relations peu recommandables. Pour Daisy, la richesse est un but (même si elle me parait moins frivole que dans le roman de Fitzgerald et que dans l’adaptation de Clayton). Pour Jay, un moyen (de la reconquérir). Elle qui ne sait que faire des 30 années à venir où il va falloir tuer le temps.

Gatsby est une histoire de contrastes. Entre le goût de l’éphémère de Daisy et celui de l’éternité de Gatsby. Entre la réputation sulfureuse de Gatsby et la pureté de ses sentiments. Entre la fragilité apparente de Daisy et sa cruauté. Entre la douce lumière d’été et la violence des sentiments. Entre le luxe dans lequel vit Gatsby et son désarroi. Entre son extravagance apparente et sa simplicité réelle. Entre la magnificence de Gatsby et sa naïveté. Et tant d’autres encore. Des contrastes d’une douloureuse beauté dans le roman, et dans l’adaptation de Clayton dont la mise en scène (trop rare) est la réussite du film de Luhrmann (comme ces plans de Gatsby seul sur son ponton) davantage que les fastueuses et non moins réussies scènes de fête qui ne comblent pas le vide de l’existence de Gatsby.

C’est à travers le regard sensible et lucide de Nick qui seul semble voir toute l’amertume, la vanité, et la beauté tragique de l’amour, mélancolique, pur et désenchanté, que Gatsby porte à Daisy que nous (re)découvrons cette histoire tragique. Bien que le connaissant par cœur, j’en suis ressortie avec l’irrésistible envie de relire encore et encore le chef d’œuvre de Fitzgerald, une nouvelle fois bouleversée par cette histoire d’amour absolu, d’illusions perdues, de bal des apparences, de solitude, de lâcheté, de cruauté (oui, il y a tout cela dans Gatsby) et avec l’irrésistible envie de me laisser dangereusement griser par l’atmosphère de chaleur écrasante, d’extravagance et d’ennui étrangement mêlés dans une confusion finalement criminelle.

Mia Farrow interprétait Daisy entre cruauté, ennui, insouciance et même folie. La Daisy de Carey Mulligan est moins déjantée, presque moins pitoyable. Si Gatsby restera pour moi à jamais Robert Redford, Leonardo DiCaprio, une fois de plus, excelle, et est un Gatsby bouleversant, énigmatique, mélancolique, fragile, charismatique, avec ce sourire triste, si caractéristique du personnage. Il incarne magnifiquement celui qui est pour moi un des plus beaux personnages de la littérature. Le talent de Leonardo Di Caprio n’est plus à prouver : que ce soit dans « Les Noces rebelles« , « Inception » , « Shutter Island« ou, plus récemment dans « Django unchained » , il crève invariablement l’écran et prouve aussi son intelligence par ses judicieux choix de rôles.

Ont participé à la B.O du film: Lana Del Rey, Beyoncé x André 3000, Florence + The Machine, will.i.am, The xx, Fergie + Q Tip + GoonRock, et The Bryan Ferry Orchestra … Ces anachronismes et cette volonté de moderniser un roman et des sentiments de toute façon intemporel restent ici (heureusement) mesurés.

Un film, comme celui de Clayton, empreint de la fugace beauté de l’éphémère et de la nostalgie désenchantée que représente le fascinant et romanesque Gatsby auxquelles Baz Luhrmann ajoute une mélancolique flamboyance. Il n’a pas dénaturé l’essence du roman, en choisissant justement de modérer ses envolées musicales.

Relisez le magnifique texte de Fitzgerald, ne serait-ce que pour « La poussière empoisonnée flottant sur ses rêves » ou cette expression de « nuages roses » qui définit si bien le ton du roman et du film et revoyez l’adaptation de Jack Clayton …mais ne passez pas non plus à côté de celle-ci qui ne déshonore pas la beauté de ce roman bouleversant sur l’amour absolu, la solitude et les illusions perdues derrière le faste et la multitude, et qui ici, et en particulier hier soir, prenait une étrange résonance devant tous ces acteurs qui, sans doute, connaissent ses rêves inaccessibles (ou les rêves accomplis qui ne guérissent ni l’amertume ni la solitude) et de cruelles désillusions, la mélancolie et la solitude dans la fête et la multitude, peut-être même celui qui incarne Gatsby dont le nom toute la journée, n’a cessé d’être murmuré et hurlé sur la Croisette et qui, peut-être, s’est parfois senti comme Gatsby, dans une troublante confusion (nous y revenons) entre la fiction et la réalité. Belle mise en abyme pour une ouverture et un film d’ouverture mêlant flamboyance, grand spectacle, mélancolie… à l’image de Cannes.

C

C