CRITIQUE de LEILA ET SES FRÈRES de Saeed Roustaee - Prix de la Citoyenneté du Festival de Cannes 2022

Leila et ses frères de Saeed Roustaee était présenté en compétition dans le cadre du 75ème Festival de Cannes à l’occasion duquel il a remporté le Prix FIPRESCI (jury de la fédération internationale de la presse cinématographique) et le Prix de la Citoyenneté* (je vous explique ce en quoi consiste ce prix en bas de cette page), lequel avait d’ailleurs déjà récompensé un formidable film iranien l’année précédente : Un héros de Asghar Farhadi. Leila et ses frères sortira en DVD et Blu-ray le 29 mars, sera disponible en VOD dès le 23 mars et en achat digital dès le 16 mars.

Ci-dessus et ci-dessous, photos prises lors de la remise du Prix de la Citoyenneté au Festival de Cannes 2022.

Par ailleurs, ce samedi 11 mars 2023, à 14h, le film Leila et ses frères sera projeté au Grand Orient de France, dans le cadre d’un Ciné-Débat sur le thème de la liberté, ouvert à tous (inscription préalable obligatoire, informations en bas de cet article), qui sera sans aucun doute passionnant, a fortiori au regard de la situation actuelle en Iran et de l’effroyable répression qui tente de museler les courageuses tentatives d’émancipation de la population iranienne au cri de "Femme. Vie. Liberté", depuis le 16 septembre 2022, date de la mort en détention de la jeune Jina Mahsa Amini, arrêtée à cause d'un voile « mal » porté selon les forces de l'ordre iraniennes. Autant de bonnes raisons de vous parler de ce film incontournable, d’une force sidérante.

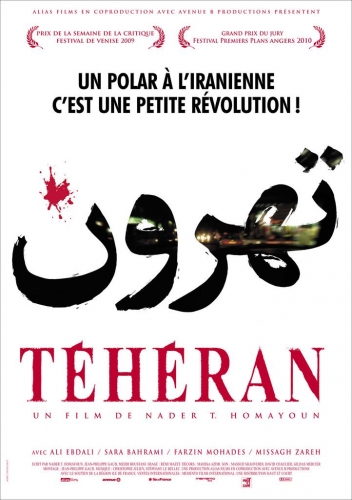

La loi de Téhéran (2019), son deuxième long-métrage après Life and a day (2016), avait permis à Saeed Roustaee de signer une arrivée retentissante dans le paysage cinématographique. Ce thriller social palpitant sur le trafic de drogue était, déjà, avant tout un état des lieux et une critique de l’Iran et de la corruption qui gangrène le pays.

Au début de Leila et ses frères, la caméra se rapproche d’un vieil homme qui fume, seul, dans un décor spartiate, jusqu’à se rapprocher de son visage marqué par la fatigue, les ans, la pauvreté. Un brillant montage alterné nous présente aussi un de ses fils et sa fille. Le premier se retrouve en plein chaos, en raison de la fermeture de son usine provoquée par le détournement de fonds commis par le patron. La mise en scène est nerveuse, évoque déjà une forme de suffocation. Les plans de groupe sont magistraux, presque picturaux, avec ces hommes aux casques jaunes qui sont réprimés par ceux aux casques noirs de l’armée, en un ballet tragique. Au calme du père s’opposent donc ces images de confusion au milieu de laquelle s’immisce la caméra. Une porte se ferme devant le vieil homme de dos. Le nom du film s'inscrit. Le cadre est planté, celui de deux mondes, d’une société dichotomique, et d’un gouffre infranchissable. Celui de destins en souffrance.

Leila (Taraneh Alidoosti) a dédié toute sa vie à ses parents et à ses quatre frères. Très touchée par une crise économique sans précédent, la famille croule en effet sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions personnelles. Après avoir perdu son emploi de l’usine en faillite, Alireza (Navid Mohammadzadeh) est contraint de retourner vivre dans l’appartement exigu de ses parents. Il retrouve là deux de ses frères, vivant péniblement de petits boulots. Leila est surtout au service de ses parents. Manouchechr (Payman Maadi) vit de combines et arnaques diverses. Farhad (Mohammad Ali Mohammadi) est au chômage. Parviz (Farhad Aslani), aussi, avec ses 5 enfants. Le patriarche opiomane (Saeed Poursamimi) ne prête aucun intérêt à la détresse de ses enfants et à leur envie de s’en sortir. Son rêve est en effet de devenir le « parrain » de la famille, titre honorifique traditionnel. Il compte bien parvenir à ses fins en offrant l’intégralité des pièces d’or qu’il possède au mariage du fils de l’un de ses cousins. Afin de sortir ses frères de cette situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses économies, mais il leur manque un dernier soutien financier. Peu à peu, les actions de chacun de ses membres entraînent la famille au bord de l’implosion, alors que la santé du patriarche se détériore.

Comme dans La loi de Téhéran, au-delà de portraits (ciselés) des personnages, c’est celui de l’Iran qui apparaît en filigrane. Un pays sous embargo américain et soumis aux soubresauts de la situation politique américaine (un tweet de Trump peut faire ainsi exploser la situation économique), soumis à l’inflation galopante, à la corruption, à la crise économique, aux traditions, au conservatisme religieux, à l’oppression patriarcale. Une société en crise dans toutes ses strates, totalement sous emprise et étouffée socialement, économiquement et politiquement. La tragédie familiale est donc la métaphore de celle de tout un pays qui essaie de s’en sortir, écrasé par le poids des traditions et du pouvoir. Dans ce marasme apocalyptique, des personnages se débattent pour s’en sortir.

Le père symbolise à la fois ce pouvoir inique, écrasant, ces traditions étouffantes qui méprisent les femmes au point que son visage s’illumine après avoir fait déshabiller son petit-fils nouveau-né pour s’assurer qu’il s’agit bien d’un garçon salué au cri de "quelle merveille". Face à lui et aux autres hommes de la famille (et même face à sa mère), Leila est d’une force, d’un courage, d’une combativité qui forcent l’admiration, symbole de ce pays qui aujourd’hui essaie de combattre l’oppression, de se tenir fièrement debout. Elle essaie d’éduquer le regard de ses frères à sortir des schémas traditionnels et patriarcaux. A son pragmatisme, sa combativité et son progressisme s’opposent les traditions dans lesquelles ils sont ancrés. De nombreux plans la montrent au milieu de ses frères ou face à ses frères jusqu’à ce qu’elle sorte du cadre, se retrouve dans l’ombre et descende des escaliers qui semblent la mener en enfer.

Le scénario est d’une richesse exemplaire, de même que les dialogues : « J'ai peur même des bonnes choses. Quand tout va bien, je me dis que ça ne peut pas durer. Je déteste les gens faillibles et j'ai peur des gens infaillibles. Même le bonheur me fait peur. » « Quand on t'inculque des convictions à la place de la réflexion, ça donne ça. » « Moi j'ai compris que grandir c'est au fur et à mesure renoncer à ses désirs. »

Saeed Roustaee ne délaisse aucun de ses personnages, faisant peu à peu éclater leurs personnalités, leurs secrets et mensonges. L’un a par exemple divorcé deux mois avant sans le dire à personne… Manouchehr monte des arnaques. Et finalement tout cela le mènera à une impasse telle que la seule solution sera la fuite. La respiration semble d’ailleurs être uniquement dans un ailleurs, hors du pays.

De nombreuses scènes sont d'une force inouïe comme une scène lors de laquelle Leila s’oppose à ses frères ou encore à sa mère et son père, d’une violence telle qu’elle s’achève par une gifle. Mais c’est surtout dans les silences et les regards que résident la force et la singularité de ce film.

La musique du compositeur américain d'origine iranienne Ramin Kousha se fait plus présente et poignante à la fin du film comme un écho au chaos et aux déchirements familiaux avec notamment une danse mémorable sur Sokoot de Mohsen Yeganeh et Tavalod de Moein et Hayedeh.

Au-delà de son scénario et de l’interprétation magistrale des acteurs qui incarnent les membres de cette famille déchirée, la grande force du film est sa mise en scène qui épouse le sentiment de suffocation des personnages dans ce misérable appartement. Ou qui au contraire les surplombe tel un démiurge écrasant et menaçant comme dans la salle du mariage, cette scène de mariage au flamboiement éphémère qui contraste avec l'atmosphère grisâtre de ce qui précède et ce qui suit est sans aucun doute une des scènes les plus fortes du film, une séquence particulièrement marquante. Ou quand le patriarche se retrouve seul éclairé sur l’estrade face à une salle plongée dans l’ombre. Que dire encore de cette scène où en un regard d’une rare intensité entre Alireza et une jeune femme dans le reflet d’une vitre puis dans l’embrasure d’une porte, on comprend toute une vie de regrets et un amour perdu !

La force des silences et des regards culmine lors du dénouement, dans les regards que s’échangent le frère et la sœur devant le père, ces trois personnages étant alors dans la même pièce ensemble mais séparés, au contraire du début où ils étaient séparés mais ensemble dans leur souffrance. Et ces yeux de Leila qui se ferment et qui en disent tant…

Le cinéma iranien regorge de tant de chefs-d’œuvre, de Kiarostami à Panahi, et de films que je vous recommande sur la situation en Iran. Mais celui-ci possède une résonance d’autant plus forte avec les évènements récents. Voyez-le. Vous en ressortirez sous le choc. Celui que suscitent les grands films. Suffocant, marquant et bouleversant.

Digressions sur le cinéma iranien...

J’aurais de nombreux autres films iraniens à vous recommander notamment Taxi Téhéran de Jafar Panahi dont le titre résume le projet. Cela pourrait être aussi Cinéma Téhéran tant les deux mots, Cinéma et Taxi, sont presque ici synonymes. Une déclaration d’amour au cinéma. Comme cette rose sur le capot de la voiture pour « les gens de cinéma sur qui on peut toujours compter », sans doute les remerciements implicites du réalisateur, au-delà de la belle image qui clôt le film et nous reste en tête comme un message d'espoir. Un hymne à la liberté. Un plaidoyer pour la bienveillance. Un film politique. Un vrai-faux documentaire d’une intelligence rare. Un état des lieux de la société iranienne. Un défi technique d’une clairvoyance redoutable. Bref, un grand film. Et cette rose, sur le capot, au premier plan, comme une déclaration d'optimisme et de résistance. Entre ces deux plans fixes du début et de la fin : la vie qui palpite malgré tout. La fin n’en est que plus abrupte et forte. Un film qui donne envie d’étreindre la liberté, de savourer la beauté et le pouvoir du cinéma qu'il exhale, exalte et encense. Un tableau burlesque, édifiant, humaniste, teinté malgré tout d’espoir. Un regard plein d’empathie et de bienveillance. Ma critique complète, ici.

Je vous recommande aussi des films moins connus comme Les chats persans de Bahman Ghobadi ou encore Téhéran de Nader T.Homayoun qui montre un peuple désenchanté qui, à l'image de la dernière scène, suffoque et meurt, et ne parvient pour l'instant qu'à retarder de quelques jours cette inéluctable issue. Un premier film particulièrement réussi, autant un thriller qu'un documentaire sur une ville et un pays qui étouffent et souffrent. Un cri de révolte salutaire, une nouvelle fenêtre ouverte sur un pays oppressé.

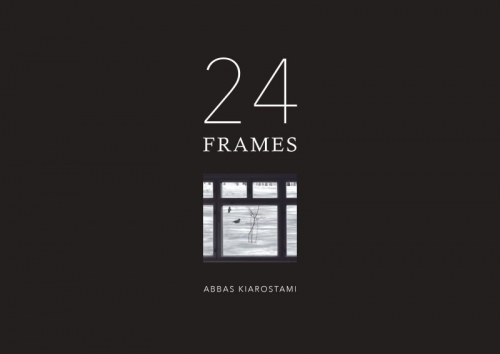

Et sans rapport avec la situation en Iran mais parce que c’est un des films les plus poétiques qu'il m'ait été donné de voir, 24 frames, le dernier de Kiarostami, disparu en juillet 2016, des courts-métrages réunis par le producteur Charles Gillibert. Chacune de ces « frames » est mémorable. De ces deux chevaux dansant langoureusement sous la neige sur fond de musique italienne, à surtout, ce dernier cadre. Une fenêtre à nouveau s’ouvrant sur des arbres qui se plient. Devant un bureau avec un écran avec, au ralenti, un baiser hollywoodien. Et, devant l’écran, une personne endormie. La magie de l’instant lui est invisible. Comme un secret partagé, pour nous seuls, spectateurs, éblouis, de cet ultime plan du film et de la carrière de cet immense cinéaste. Comme une dernière déclaration d’amour au cinéma. A la fin des 5 minutes de ce baiser au ralenti sur l’écran de l’ordinateur s’écrivent ces deux mots, “The End”, sur une musique qui célèbre l’amour éternel. Une délicate révérence. Deux mots plus que jamais chargés de sens. Un film et une carrière qui s’achèvent sur l’éternité du cinéma et de l’amour. Un pied de nez à la mort. Son dernier geste poétique, tout en élégance. Et finalement peut-être la plus belle des réponses à l'oppression et à la violence.

*Présentation du Prix de la Citoyenneté du Festival de Cannes

Line Toubiana (retrouvez ici son interview en 2018 dans laquelle elle nous présente le Prix de la Citoyenneté), Françoise Camet, Guy Janvier, Jean-Marc Portolano ont créé en 2017 une association, Clap Citizen Cannes. Ces quatre fondateurs de l'association, tous critiques et cinéphiles passionnés, sont attachés aux valeurs d'humanisme, d'universalisme et de laïcité de la Citoyenneté. Le président de l'association est Laurent Cantet (palme d'or 2008 pour son mémorable Entre les murs). Cette association a pour but de décerner le prix de la citoyenneté à un des films de la sélection officielle du Festival du Film International de Cannes. Le film primé incarne des valeurs humanistes, laïques et universalistes. Le président du jury de la première édition du Prix de la Citoyenneté était le cinéaste Abderrhamane Sissako. Le prix a obtenu le soutien et l’appui logistique de Pierre Lescure et Thierry Frémaux, respectivement Directeur général et Délégué général du Festival de Cannes pour décerner ce "Prix de la Citoyenneté". Encore un prix vous direz-vous certainement. Certes, mais celui-ci me semble tout particulièrement nécessaire "parce que le monde change et parce que notre société est de plus en plus ouverte sur le monde". Il est ainsi destiné à accompagner son évolution : "Quel meilleur vecteur que le cinéma et sa puissance créatrice pour évoquer, analyser et réfléchir à l'évolution des réalités humaines, sociales, politiques, territoriales ?" peut-on ainsi lire sur le site officiel du prix.

Ce Prix s'inscrit dans 2 traditions :

Celle de la citoyenneté telle qu’elle a été définie dans la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789

- Article 11 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »

Celle de la résistance à l’oppression

...sous toutes ses formes que symbolise si bien Jean Zay, ministre de l’Education nationale et des Beaux-Arts qui a créé le premier Festival de Cannes en 1939, en opposition à la Mostra de Venise soutenue à l'époque par le pouvoir fasciste.

Cet prix met en avant des valeurs humanistes, des valeurs universalistes et des valeurs laïques. Ce nouveau « Prix » célèbre ainsi l'engagement d'un film, d'un réalisateur et d'un scénariste en faveur de ces valeurs. "Le prix de la citoyenneté du Festival International du Film de Cannes doit permettre l'émergence de valeurs humanistes, universelles et laïques, fondatrices d'une communauté de destins". Je vous recommande ainsi les pages passionnantes du site officiel du prix de la citoyenneté qui définissent ces valeurs. Les films suivants ont reçu le Prix de la Citoyenneté : Capharnaüm de Nadine Labaki (2018), Les Misérables de Ladj Ly (2019) Un héros de Asghar Farhadi (2021), Leila et ses frères de Saeed Roustaee (2022). Pour en savoir plus sur le Prix de la Citoyenneté : https://www.xn--prix-de-la-citoyennet-v5b.fr/.

Retrouvez aussi ce article sur mon site entièrement consacré au Festival de Cannes : "In the mood for Cannes".