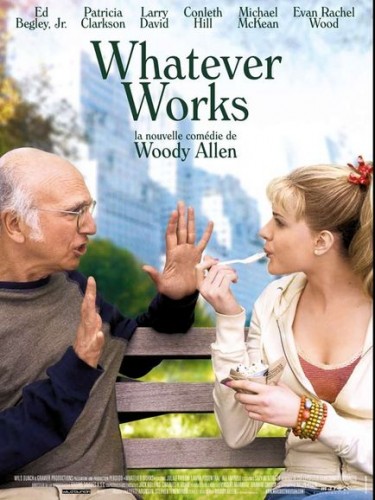

Critique de "Whatever works" de Woody Allen (ce soir sur Ciné+ premier/20H40)

Après des films aussi divers et réussis que « Match point », « Scoop », « Le rêve de Cassandre », « Vicky Cristina Barcelona » qui se sont enchaînés au rythme frénétique d’une réalisation par an, comment Woody Allen pouvait-il encore nous étonner ? Tout simplement en revenant à New York après la magistrale trilogie londonienne (« Match point » restant pour moi la perfection scénaristique, encore inégalée) et après son escapade espagnole.

Boris Yellnikoff (Larry David), double woody allenien ( que le réalisateur n’incarne pas cette fois laissant donc la place à Larry David) est un presque Prix Nobel, il a en effet raté sa carrière comme son mariage et son suicide. Un soir, une jeune fugueuse répondant au doux nom de Melody (Evan Rachel Wood), affamée et frigorifiée, lui demande de l’héberger. Alors qu’elle ne devait rester que quelques nuits, elle s’installe pour finalement former un étrange couple avec ce Boris aussi futé et misanthrope qu’elle est ingénue et joyeuse. Le génie de la physique finira même par épouser la pétulante jeune femme. Tout se complique quand Marietta (Patricia Clarkson), la mère de la jeune femme, débarque à l’improviste…

A 73 ans, Woody Allen semble plus que jamais peu soucieux des conventions, qu’elles soient morales ou cinématographiques, et fait preuve d’une liberté toujours aussi étonnante et réjouissante pour le spectateur.

Dès la première séquence dans laquelle Boris quitte les amis avec lesquels il était attablé pour s’adresser directement au spectateur face caméra, on retrouve sa verve inimitable dans un monologue qui brasse avec brio, ironie, mordant et lucidité les préoccupations existentielles récurrentes et universelles du réalisateur toujours aussi hypocondriaque et savoureusement cynique.

Même si jamais personne, à commencer par lui-même, ne sublimera autant Manhattan qu’il y est parvenu dans le film éponyme, il parvient encore à nous faire découvrir New York sous un angle différent et enchanteur, sa caméra incisive en épousant la bouillonnante et frémissante vitalité.

Les personnalités excentriques des deux personnages principaux (mais aussi des personnages secondaires) sont pour beaucoup dans cette réussite : Larry David joue comme Woody Allen à s’y méprendre, un être boiteux dans tous les sens du terme, aussi exécrable qu’attendrissant et Evan Rachel Wood joue à merveille la sympathique écervelée, succédant à Scarlett Johansson, sans démériter.

Les dialogues et les monologues de Larry David sont une réjouissance perpétuelle et un air de Beethoven nous montre une nouvelle fois avec quelle maestria il sait fait valser magie et ironie de l’existence.

Hymne à la liberté, qu’elle soit amoureuse ou artistique, qui n’est pas sans faire écho à son film précèdent, le sensuel (et à mon avis néanmoins plus réussi que celui-ci) « Vicky Cristina Barcelona », ce « Whatever works » est aussi un hymne à la vie et à ses « hasards dénués de sens » que Woody Allen manie et célèbre avec subtilité pour faire basculer le cynisme en optimisme, et si la religion est ici, à nouveau, une cible délectable , il croit au moins en une chose et nous y fait croire avec talent : le pouvoir de la liberté et des hasards qui font que « ça marche », peu importe comment… Le hasard peut, aussi, bien faire les choses et l’incertitude existentielle n’est pas forcément source de tourments semble admettre et nous faire admettre Woody Allen dans un accès communicatif d’optimisme, voire d’insolente liberté.

Et même s’il s’agit là d’un Woody Allen mineur, comme le répète Larry David « l’important c’est que ça marche ». Woody Allen fait, encore une fois, preuve d’une impertinence et d’une énergie débordante que bien des jeunes cinéastes pourraient lui envier et qui nous font attendre le prochain avec une impatience toujours grandissante.

Et cliquez ici pour retrouver mon dossier complet consacré à Woody Allen