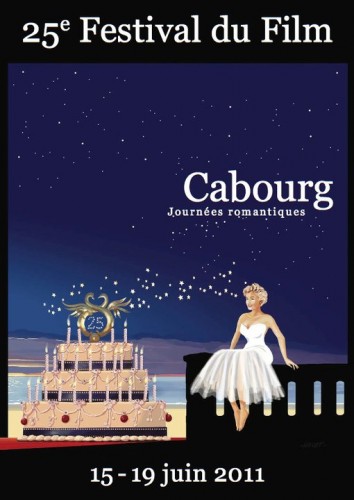

Festival du Film de Cabourg 2011 : critiques des films projetés dans le cadre de Ciné-swann

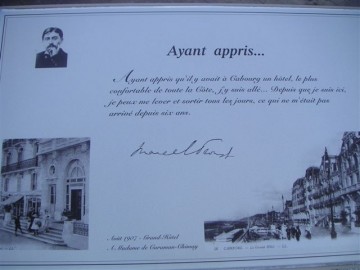

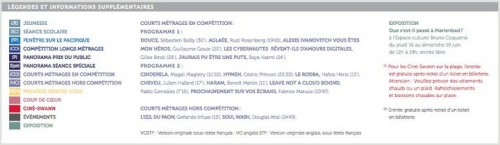

À la nuit tombante, le vendredi 17 et le samedi soir -18 juin-, les succès romantiques de l’année sont projetés sur un écran géant (18 mètres au sol par 14 mètres de haut) installé sur la plage. Les spectateurs assistent à ces séances, installés sur la plage dans 500 transats du partenaire officiel CINE+, entre la mer et le Grand Hôtel. L'accès est gratuit, après retrait des tickets en billetterie. En attendant de vous parler des avant-premières en direct du festival (puisque je vous rappelle que j'y serai du 15 au 19 juin), retrouvez, ci-dessous, mes critiques de ces films avec en bonus, le récit de ma rencontre avec l'équipe des "Yeux de sa mère" de Thierry Klifa. Je vous recommande ces séances, d'abord parce que j'ai vu (à l'exception de "Si tu meurs, je te tue"), et aimé ces films mais aussi parce que le cadre particulier sied particulièrement au caractère romantique de ces films, des séances qui présentent par ailleurs l'avantage d'être gratuites.

À la nuit tombante, le vendredi 17 et le samedi soir -18 juin-, les succès romantiques de l’année sont projetés sur un écran géant (18 mètres au sol par 14 mètres de haut) installé sur la plage. Les spectateurs assistent à ces séances, installés sur la plage dans 500 transats du partenaire officiel CINE+, entre la mer et le Grand Hôtel. L'accès est gratuit, après retrait des tickets en billetterie. En attendant de vous parler des avant-premières en direct du festival (puisque je vous rappelle que j'y serai du 15 au 19 juin), retrouvez, ci-dessous, mes critiques de ces films avec en bonus, le récit de ma rencontre avec l'équipe des "Yeux de sa mère" de Thierry Klifa. Je vous recommande ces séances, d'abord parce que j'ai vu (à l'exception de "Si tu meurs, je te tue"), et aimé ces films mais aussi parce que le cadre particulier sied particulièrement au caractère romantique de ces films, des séances qui présentent par ailleurs l'avantage d'être gratuites.

Vendredi 17 juin, 22H30 / 00H30

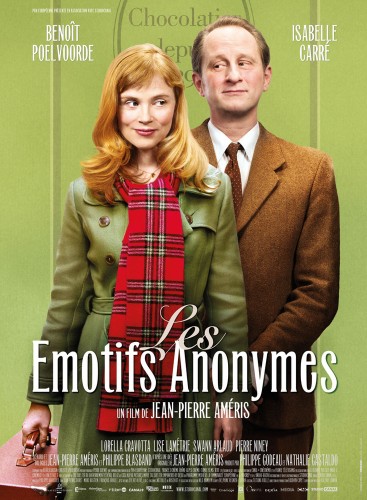

Les émotifs anonymes, de Jean-Pierre Améris

Le gérant d’une chocolaterie au prénom aussi improbable que ses costumes démodés est un grand émotif. Jean-René (Benoît Poelvoorde) donc, puisque tel est ce fameux prénom suranné, cherche à employer une nouvelle commerciale. Angélique (Isabelle Carré) est la première à se présenter. Chocolatière de talent, elle est au moins aussi émotive que Jean-René, participant même à des séances des «Emotifs anonymes ». Entre eux le charme opère immédiatement, malgré leurs maladresses, leurs hésitations, leurs regards fuyants. Seulement leur timidité maladive tend à les éloigner…

Quant la mode est aux cyniques célèbres, un film qui s’intitule « Les Emotifs anonymes » est déjà en soi rafraîchissant et j’avoue avoir d’emblée beaucoup plus de tendresse pour les seconds. Cela tombe bien : de la tendresse, le film de Jean-Pierre Améris en regorge. Pas de la tendresse mièvre, non. Celle qui, comme l’humour qu’il a préféré judicieusement employer ici, est la politesse du désespoir. Jean-Pierre Améris connaît bien son sujet puisqu’il est lui-même hyper émotif. J’en connais aussi un rayon en émotivité et évidemment à l’entendre je comprends pourquoi son film (me) touche en plein cœur et pourquoi il est un petit bijou de délicatesse.

La première grande idée est d’avoir choisi pour couple de cinéma Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré déjà réunis dans « Entre ses mains », le très beau film d’Anne Fontaine. Poelvoorde donne ici brillamment corps (mal à l’aise, transpirant, maladroit), vie (prévoyante et tétanisée par l’imprévu) et âme (torturée et tendre) à cet émotif avec le mélange de rudesse involontaire et de personnalité à fleur de peau caractéristiques des émotifs et Isabelle Carré, elle aussi à la fois drôle et touchante, sait aussi nous faire rire sans que jamais cela soit aux dépends de son personnage. L’un et l’autre sont pour moi parmi les plus grands acteurs actuels, capables de tout jouer et de nous émouvoir autant que de nous faire rire. Ici ils font les deux, parfois en même temps. Poelvoorde en devient même beau à force d’être touchant et bouleversant, notamment lorsqu’il chante, dans une scène magnifique que je vous laisse découvrir. Le film de Jean-Pierre Améris est ainsi à l’image de l’entreprise de chocolaterie vacillante de son personnage principal : artisanal mais soigné, à taille humaine, et terriblement touchant.

La (première) scène du restaurant est un exemple de comédie et symptomatique du ton du film, de ce savant mélange de sucreries, douces et amères, de drôlerie et de tendresse. Cette scène doit (aussi) beaucoup au jeu des acteurs. Leur maladresse dans leurs gestes et leurs paroles (leurs silences aussi), leurs mots hésitants, leurs phrases inachevées, leurs regards craintifs nous font ressentir leur angoisse, l’étirement du temps autant que cela nous enchante, nous amuse et nous séduit.

Le deuxième est le caractère joliment désuet, intemporel du film qui ne cherche pas à faire à la mode mais qui emprunte ses références à Demy ou à des pépites de la comédie comme « The shop around the Corner » de Lubitsch avec ses personnages simples en apparence, plus compliqués, complexes et intéressants qu’il n’y paraît sans doute à ceux qui préfèrent les cyniques célèbres précités.

Avec son univers tendrement burlesque, avec ses couleurs rouges et vertes, Jean-Pierre Améris nous embarque dans ce conte de noël qui se déguste comme un bon chocolat à l’apparence démodée mais qui se révèle joliment intemporel. Un film tout simplement délicieux, craquant à l’extérieur et doux et fondant à l’intérieur qui vous reste en mémoire...comme un bon chocolat à la saveur inimitable.

Jean-Pierre Améris m’avait déjà bouleversée avec « C’est la vie » et « Poids léger », maintenant en plus il nous fait rire. Vivement le prochain film du cinéaste et vivement le prochain film avec Isabelle Carré ET Benoît Poelvoorde ! Si vous n’avez pas encore vu ce film allez-y de préférence le 25 décembre, vous ferez en plus une bonne action. Un film qui fait du bien comme celui-ci, c'est vraiment l'idéal un jour de noël et vous auriez tort de vous en priver.

En bonus, regardez le clip de "Big jet lane" d'Angus et Julia Stone, très belle bo qui prolonge le film.

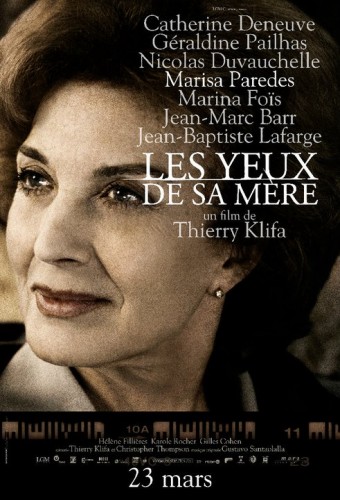

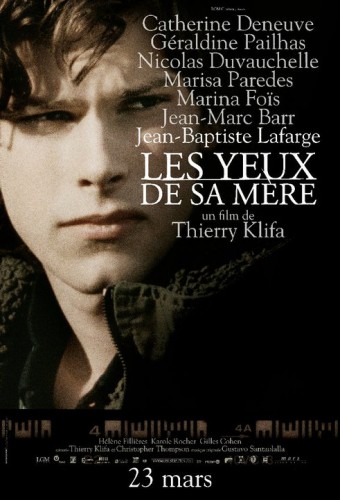

Les yeux de sa mère, de Thierry Klifa

Samedi 18 juin, 22h30 / 00h30

Parmi mes très nombreuses péripéties au cours de mes pérégrinations festivalières et cinématographiques, depuis déjà une bonne dizaine d’années, celle de ce 14 mars restera parmi les excellents souvenirs puisque, après avoir assisté à la projection du film « Les yeux de sa mère », j’ai partagé un déjeuner presse avec l’équipe du film : Catherine Deneuve, Marina Foïs, Marisa Paredes, Géraldine Pailhas, Nicolas Duvauchelle, Jean-Baptiste Lafarge… mais un peu de patience, avant de vous faire le compte rendu de ce déjeuner et de (presque) tout vous dire sur ces rencontres, place à la critique du film.

Critique – « Les yeux de sa mère » de Thierry Klifa

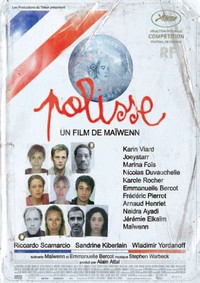

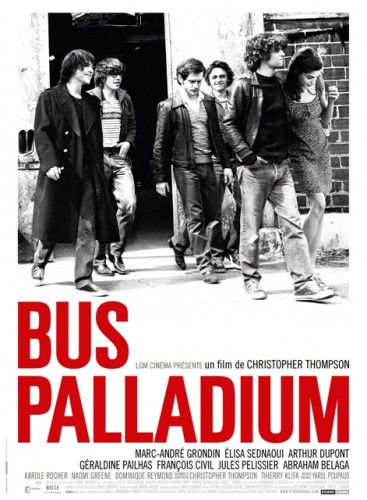

« Les yeux de sa mère » est le troisième film de Thierry Klifa, ancien critique de Studio (du temps où il n’était que Studio Magazine et pas encore Studio Ciné Live), après « Une vie à t’attendre » et « Le héros de la famille », il sortira en salles le 23 mars. Après s’être intéressé au père dans « Le héros de la famille », Thierry Klifa (avec son coscénariste Christopher Thompson avec qui il a également coécrit le premier film en tant que réalisateur de ce dernier « Bus Palladium » auquel il est d’ailleurs fait un clin d’œil dans ce film) s’est, cette fois-ci, intéressé à la mère qu’elle soit présente ou absente.

A Paris, un écrivain en mal d'inspiration, Mathieu Roussel (Nicolas Duvauchelle) infiltre la vie d'une journaliste qui présente le journal télévisé, Lena Weber (Catherine Deneuve) et de sa fille danseuse étoile, Maria Canalès (Géraldine Pailhas) pour écrire à leur insu une biographie non autorisée. Pendant ce temps, en Bretagne, un garçon de 20 ans, Bruno (Jean-Baptiste Lafarge), qui habite avec ses parents, ne sait pas encore les conséquences que toute cette histoire va avoir sur son existence.

Les yeux de sa mère » débute par le décès du père de Maria, dans les larmes et la douleur. Thierry Klifa revendique ainsi d’emblée le genre du film, celui du mélodrame auquel il est une sorte d’hommage. Un cinéma des sentiments exacerbés, des secrets enfouis, des trahisons amères, des amours impossibles. Un cinéma qui, sans doute, irritera ceux qui, il fut un temps, évoquait ce « cinéma de qualité française » avec un certain mépris mais qui enchantera les autres pour qui comme disait Gabin "pour faire un bon film il faut trois choses: une bonne histoire, une bonne histoire et une bonne histoire » et ceux pour qui le cinéma doit faire preuve de la flamboyance et de l’exaltation qui font parfois défaut à l’existence.

Depuis son succès, dix ans auparavant intitulé « Palimpseste », à l’image d’un palimpseste qui justement se construit par destruction et reconstruction successive, Mathieu, écorché par la vie, ayant perdu sa mère jeune, va donc d’abord s’acharner à déconstruire, au départ sans se soucier des conséquences, étant un peu « hors de l’existence » à l’image du personnage de Stephan interprété par Daniel Auteuil dans « Un cœur en hiver » que Thierry Klifa a d’ailleurs conseillé à Nicolas Duvauchelle de revoir. Mathieu, c’est Nicolas Duvauchelle un peu inquiétant, un peu ailleurs, qui en voulait déconstruire la vie des autres va, peut-être, se reconstruire.

« Les yeux de sa mère » est un film dense et ambitieux avec beaucoup de séquences. Cela va vite, presque trop, tant les sujets (trahison, filiation, deuil insurmontable, création…) et personnages qui les incarnent sont nombreux. La très belle musique de Gustavo Santaolalla (lauréat d’un Oscar en 2007 pour un magnifique film, là aussi choral, « Babel ») fait heureusement le lien entre ces différentes séquences.

Le film reflète ce que j’ai pu entrevoir de Thierry Klifa : de l’enthousiasme, une connaissance et un amour du cinéma et des acteurs, et de l’humilité. De l’enthousiasme pour la vie, pour ses personnages malgré ou à cause de leurs fêlures. De l’humilité qui peut-être est cause du principal défaut du film, celui de brasser trop de personnages (certes caractéristique du film choral) et de sujets de peur, peut-être, que le spectateur ne s’ennuie alors que dans « Une vie à t’attendre » il montrait justement qu’il savait raconter une histoire simple sans trop de personnages. « Les yeux de sa mère » semble contenir plein d’ébauches de films tant Thierry Klifa est sans doute imprégné de films et de sujets si bien qu’il nous laisse un peu sur notre faim, regrettant de laisser ses personnages finalement tous attachants à leurs destins (qui pourraient d’ailleurs donner lieu à une suite). Enfin un amour des acteurs. Aucun n’est délaissé, des rôles principaux aux rôles plus secondaires, chacun ayant sa scène phare et il faut reconnaître à Thierry Klifa et Christopher Thompson possèdent le talent d’esquisser les traits de leurs personnages et de les faire pleinement exister en quelques plans.

Mention spéciale à la découverte Jean-Baptiste Lafarge (qui n’avait jamais rien tourné jusqu’alors et dont la seule expérience se réduisait aux cours de théâtre de son lycée) parfait en jeune boxeur, personnage déterminé et à fleur de peau, à la fois sincère, naïf et épris d’absolu.

Quant à Catherine Deneuve, dans un rôle encore une fois très différent du précèdent, dans « Potiche » (où elle était irrésistiblement drôle), en quelques secondes, en un regard, elle passe d’un état à un autre (et par voie de conséquence le spectateur lui aussi passe d’un état à un autre), soudainement bouleversée et absolument bouleversante (notamment dans la scène sur le quai de la gare avec Nicolas Duvauchelle tournée en un plan séquence). Ce regard m’a rappelée celui de ce sublime film dont Julien Hirsh, directeur de la photographie des « Yeux de sa mère » était aussi directeur de la photographie : « Je veux voir » de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige (dont je vous ai souvent parlé mais que je vous recommande vraiment !).

Le film est aussi un jeu de miroirs et mises en abyme. Entre Catherine Deneuve qui incarne une star du petit écran et Catherine Deneuve star de cinéma. Entre Géraldine Pailhas ancienne danseuse qui incarne une danseuse étoile. Entre l’écrivain dans le film qui infiltre la vie des autres et le cinéaste qui, par définition, même involontairement, forcément la pille aussi un peu. Entre l’écrivain voyeur de la vie des autres et le spectateur qui l’est aussi.

Hommage au mélodrame donc mais aussi aux acteurs, et à la mère chère au cinéma d’Almodovar dont une lumineuse représentante figure dans le film de Thierry Klifa en la personne de Marisa Paredes. Mère absente, qui abandonne, de substitution, adoptive, ou même morte. « Les yeux de sa mère » est aussi un thriller sentimental qui instaure un vrai suspense qui n’est néanmoins jamais meilleur que lorsqu’il prend le temps de se poser, de regarder en face « les choses de la vie » et de laisser l’émotion surgir ou dans un très beau montage parallèle qui reflète au propre comme au figuré la filiation du courage.

Un film de regards. Celui d’un réalisateur plein d’empathie pour ses personnages, d’admiration pour ses acteurs, et d’enthousiasme et qui nous les transmet. Ceux des acteurs dont sa caméra débusque les belles nuances. Et celui de Catherine Deneuve, une fois de plus dans les yeux de qui, si multiples et fascinants, il ne vous reste qu’à plonger. Ils vous émouvront et surprendront une fois de plus, je vous le garantis. J’attends aussi avec impatience le prochain film de Thierry Klifa, un cinéma de qualité française et populaire au sens noble du terme, un cinéma que je revendique d’aimer aussi bien qu’un cinéma plus social comme celui de Ken Loach ou Mike Leigh.

Récit de la rencontre exceptionnelle avec Catherine Deneuve, Marina Foïs, Marisa Paredes, Géraldine Pailhas, Nicolas Duvauchelle, Jean-Baptiste Lafarge

En préambule, je précise qu’aucune photo ou vidéo ne viendront illustrer cet article, celles-ci étant interdites par la maison de distribution en ces circonstances qui se doivent d’être plutôt conviviales. Il faudra vous contenter de mes mots, mon enregistrement sonore de trois heures n’étant pas très audible avec le cliquetis des couverts et aussi préférant je crois vous le relater et raconter mes impressions plutôt que de vous faire écouter une conversation décousue. Après la projection du film au cinéma du Panthéon, lieu que je fréquente assidûment et dont j’apprécie le caractère intimiste (et que je vous recommande au passage), rendez-vous était donné à 12H30 au-dessus dans le café restaurant de ce même cinéma, d’ailleurs décoré d’après les instructions de Catherine Deneuve.

Si, comme moi, pour qui ce déjeuner presse était une première (et une première prestigieuse) vous en ignorez le fonctionnement, sachez qu’il consistait en l’occurrence en quatre tables, chaque table composée de six places, dont quatre pour les « journalistes » et deux pour les membres de l’équipe du film qui tournent entre l’entrée, le plat de résistance, le fromage et le dessert. J’ai donc pris place et ai fait connaissance avec les autres convives, un sympathique blogueur-et non ce n’est pas du tout un pléonasme- de Publik’Art, une affable journaliste belge du quotidien le Soir totalement obnubilée par Catherine Deneuve et un journaliste dont je préserverai l’anonymat mais qui se contentait de regarder avec un œil goguenard l’assistance et moi a fortiori (car pas journaliste, pas du cénacle, pas considérable à ses yeux inquisiteurs et éreintés, sans doute). Je posai donc pas mal de questions à mes voisins (à l’exception du troisième dont il ne fallait pas être très perspicace pour constater qu’il n’aurait guère eu envie d’y répondre) pour évacuer mon anxiété et tenter d’oublier que quelques minutes plus tard j’allais me retrouver face à l’héroïne des films de Bunuel, Téchiné, Truffaut, Demy et de tant d’autres que j’aime tant, doutant encore néanmoins que la mystérieuse Catherine Deneuve serait vraiment quelques minutes dans cette même salle où déambulaient déjà les autres acteurs du film.

Puis Marisa Paredes accompagnée de sa traductrice s’est installée à notre table, un peu sur la réserve, dégageant beaucoup de classe, de retenue. Pas peu fière de comprendre ce qu’elle disait en Espagnol, je ne poussai néanmoins pas la témérité, le ridicule ou l’inconscience jusqu’à lui poser mes questions en Espagnol, me contenter d’osciller de la tête comme un chien sur la plage arrière d’une voiture lorsqu’elle parlait et attendant patiemment la traduction pour parler à nouveau. Je me surpris à me prêter à l’exercice que je redoutais pourtant (parce que non, je ne suis pas journaliste, et non d’ailleurs je ne souhaite pas l’être) et de poser des questions, en Français donc. Elle nous a d’abord parlé du film, évidemment, disant avoir accepté le projet car « l’histoire était intéressante, les personnages aussi » et parce qu’elle avait « la curiosité de travailler avec des personnes qu’elle ne connaissait pas » même si pour elle il y avait « une insécurité de ne pas parler la langue ». Elle a évoqué Paris où elle aime tout « sauf les taxis qu’on ne trouve jamais quand on en a besoin » et sa « grande complicité avec Catherine Deneuve, une grande vedette. » Evidemment impossible de rencontrer Marisa Paredes sans parler de Pedro Almodovar et son prochain film « La peau que j’habite », « un film encore plus complexe que ses précédents» selon elle. Elle n’a pas voulu répondre sur la possible sélection du film à Cannes mais son sourire valait acquiescement. Quand il lui propose un projet, il procède particulièrement en lui demandant d’abord si elle est libre à telle ou telle date plutôt que de lui envoyer d’abord le scénario toujours « très construit en profondeur », a-t-elle précisé. « Personne ne dirait non à Almodovar. On se sent privilégié d’être appelée par Almodovar. Pedro et moi avons une relation très complice, cela rend les choses plus faciles. Il a inventé un style qui lui est propre, a donné une autre image de l’Espagne » a-t-elle ajouté. Elle a également évoqué le Franquisme comme « une blessure qu’il faut refermer mais dont il y a toujours un risque qu’elle s’infecte » et aussi de la séparation stricte entre sa vie privée et sa vie professionnelle malgré « le problème de la presse rose très agressive. »

L’entrée n’était pas tout à fait terminée que déjà il fallait passer aux invités suivants : Marina Foïs et Jean-Baptiste Lafarge. J’ai été agréablement surprise par la sincérité, l’intelligence, la douce folie de la première qui, après avoir parlé de son rôle de « mère courageuse qui affronte ses émotions, la magnanimité du personnage, un rôle qui canalise sa folie » et de Catherine Deneuve « belle, intelligente avec ce truc prodigieux » a parlé aussi bien des scénarii qu’elle reçoit à réaliser alors qu’elle n’a aucun désir de réalisation car elle « ne raisonne pas en images », que de son rêve d’incarner Simone Weil au cinéma, que du théâtre auquel elle préfère le cinéma à cause du côté volatile du premier et parce qu’elle se trouve toujours « de moins en moins bien au fil des représentations car la mécanique intervient et que c’est donc moins intéressant et qu’il faudrait 30 représentations, pas plus». De temps à autre je ne pouvais m’empêcher de regarder autour espérant et redoutant à la fois la silhouette de Catherine Deneuve qui a fini par « apparaître » à l’autre extrémité de la pièce. Evidemment moins de questions pour Jean-Baptiste Lafarge, forcément parce que sa carrière débute tout juste et que jusque là il n’avait joué que dans des cours de théâtre au lycée, et des réponses moins longues, forcément aussi, parce qu’il n’est pas encore rodé à l’exercice. Il s’est tout de même dit impressionné mais que c’était finalement « plus facile de jouer face à des acteurs de ce niveau » et que « quand c’était parti il n’était plus le temps d’angoisser. »

Changement de plats et changement d’interlocuteurs avec cette fois Géraldine Pailhas et Nicolas Duvauchelle, en apparence très différents l’un de l’autre, une vraie maitrise de soi de la première, et une certaine désinvolture du second, l’une cherchant visiblement à dissimuler ses doutes, fêlures à tout prix et l’autre non (pas plus que son ennui assez visible, d’être là, et compréhensible tant cela doit être à la longue lassant de répondre toujours aux mêmes questions, de subir les mêmes regards inquisiteurs). En réponse à la journaliste belge (qui m’avait avoué, mais ne le répétez pas, n’être là QUE pour Catherine Deneuve et dont les questions tournaient donc essentiellement autour de cette dernière), Géraldine Pailhas a donc à son tour évoqué Catherine Deneuve, comme « une actrice de chair et de sang capable de tout jouer » (Catherine Deneuve dont je ne pouvais m’empêcher d’entendre la voix tellement reconnaissable à la table d’à côté). Pour elle ce rôle représente « une conquête plus qu’un défi. » Il s’agissait d’une « opportunité à saisir. » Les réponses de Géraldine Pailhas étaient parfois très longues sans doute un peu pour pallier celles, très courtes de son voisin, aussi il m’a semblée pour masquer ses doutes, paraissant parfois presque trop sûre d’elle, s’enorgueillissant, au contraire et à la surprise de Nicholas Duvauchelle, de ne pas être gênée de jouer dans le conflit et du fait que le danger soit pour elle au contraire d’être dans la complaisance. Ce dernier a avoué avoir été très éprouvé par la scène du cimetière. Et évidemment ma voisine belge lui a demandé ce qu’il pensait de Catherine Deneuve, ce à quoi il a répondu (sans doute pour la énième fois) qu’elle était « très drôle, très maternelle, toujours dans le vif, une évidence ».

Puis est arrivée l’heure du dessert… et de Catherine Deneuve et Thierry Klifa. Accompagnés de deux personnes. Enfin accompagnéE de deux personnes aux petits soins. Silence respectueux et un peu intimidé de trois des convives et toujours goguenard pour le quatrième. Thierry Klifa particulièrement souriant, sous doute habitué aussi à ce manège probablement instructif à observer. Catherine Deneuve presque grave, déplaçant une lampe et ce cher journaliste dont je respecterai, toujours et malgré tout, l’anonymat ayant un humour aussi légendaire que son air goguenard de demander à Catherine Deneuve « si elle refaisait ainsi la décoration à chaque fois qu’elle venait », ce à quoi elle a répondu avec une douce autorité que simplement la lumière la gênait. Il a précisé que c’était de l’humour. Vous vous en doutez tout le monde a trouvé cela absolument irrésistible, surtout lui-même. Puis silence… Je ne pouvais m’empêcher de me dire à quel point tout cela devait être amusant et lassant à ses yeux. Amusant de voir qu’elle dont je ne doute pas une seconde qu’elle sache être si drôle, ironique, brillante, modifie ainsi l’atmosphère et provoque le silence et le trouble. Elle dont je me souviens que lors de cette mémorable master class à sciences po elle avait parlé de ces rencontres qui la terrifiaient. Elle que j’avais aussi vue un peu lointaine et éblouissante lors de sa master class cannoise. Elle que certains sans doute auront trouvé froide ou distante mais dont je devinai à la fois l’amusement, le trac, la lassitude, tour à tour ou en même temps. Finalement notre journaliste belge a enfin posé ses questions à celle pour qui seule elle était là dont une particulièrement délicate sur la fin de sa carrière (et moi qui, avant cette rencontre redoutais de poser des questions ridicules ou absurdes). Elle a allumé une cigarette, avec classe, presque détachement, en apparence du moins, sans doute un moyen de se donner une contenance et de se conformer à son rôle, celle de la star, pas parce qu’il lui plait de le jouer mais parce que c’est ce que chacun semble attendre d’elle. J’étais bien décidée à poser mes nombreuses questions d’abord à Thierry Klifa mais notre ami-dont-je-respecterai-l’anonymat semblait prendre un malin plaisir à me couper la parole pour poser des questions extrêmement originales à Catherine Deneuve « Est-ce que vous arrivez à sortir de vos rôles après un film ? Est-ce une nécessité pour vous de jouer ? ». Puis enfin, j’ai pu m’exprimer et parler avec Thierry Klifa de mon film préféré « Un cœur en hiver » auquel il se réfère dans le dossier de presse (ainsi qu’à deux de mes films fétiches « La femme d’à côté » de Truffaut et « La fièvre dans le sang » de Kazan ou encore au cinéma de James Gray mais malheureusement le temps a manqué pour évoquer ces sujets) , plus pour lui « une musique qui l’accompagne qu’un modèle » . Ses réponses étaient vraiment intéressantes et j’avoue que j’aurais eu encore des dizaines de questions à lui poser. Puis je lui ai parlé du directeur de la photographie Julien Hirsch moyen aussi de parler à Catherine Deneuve de ce sublime film « Je veux voir » -dont il est aussi directeur de la photographie- qui est aussi affaire de regards (manière détournée de m’adresser à elle tout en posant une question à Thierry Klifa) seul moment où je crois avoir vu son regard s’illuminer. J’aurais voulu qu’elle parle de ce film mais le temps était compté. Thierry Klifa a répondu avoir été heureux de travailler pour la première fois avec Julien Hirsch avec qui il n’avait jamais travaillé mais qui avait déjà travaillé à plusieurs reprises avec Catherine Deneuve et qui sait s’adapter aux univers de chaque cinéaste. C’est le seul dialogue au cours duquel je n’ai pas pris de notes. J’étais captivée par la lumineuse présence de Catherine Deneuve tout de rose vêtue, à la fois là et un peu ailleurs, croisant furtivement son regard perçant. Je n’osais la regarder de peur que ce regard passe pour scrutateur ou comme tant d’autres cherchant des stigmates du temps que chacun doit tenter de débusquer (mais qui l’ont épargnée et que de toute façon sa magnétique présence ferait oublier) ou ayant l’impression que ce regard, un de plus encore s’ajouterait à tous ceux qui la fixent constamment et serait presque indécent (pour ceux qui ne le sauraient pas encore, ma devise est « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué »). Elle a parlé des témoignages de sympathie qu’elle reçoit, de ces personnes (comme c’est le cas pour Lena dans le film) qui la dévisagent constamment qu’elle envisage différemment selon qu’elle est déprimée ou de bonne humeur, des rôles qu’elle reçoit qui sont souvent les mêmes et en réponse à Monsieur Goguenard du cinéma dont elle ne sait si c’est nécessaire car elle a toujours vécu là-dedans. Je ne me souviens pas de tout. Je n’ai pas noté donc. Je ne le souhaitais pas. Juste être dans l’instant. Profiter de ce moment rare. J’ai rebondi sur une ou deux questions mais il me semble que ce qui se disait dans les gestes, les silences et les regards étaient plus intéressants que les mots. Puis elle est partie. Un peu comme une ombre ou un beau mirage évanescent. Elle a sans doute dit au revoir, je n’ai rien entendu. Moi aussi je crois que j’étais à mon tour un peu ailleurs…

Trois heures qui se sont écoulées comme un rêve, à la rapidité d’un générique de cinéma auquel elles ressemblaient. Bien sûr de ces trois heures je ne vous ai retranscrit que quelques bribes, l’essentiel ayant finalement été dans l’implicite.

Vous ne serez pas surpris si je vous dis que notre ami goguenard est parti sans dire au revoir, que mes tentatives d’amorce de conversation, connaissant bien son journal ayant un lien particulier avec, ne se sont soldées que par des soupirs de consternation (au moins aurons-nous eu celle-ci en commun). Et je ne peux que comprendre la lassitude de Nicholas Duvauchelle, de Catherine Deneuve ou des autres face à ce manque d’élégance, marque, au-delà de l’absence d’humilité, d’un défaut de talent, en tout cas de psychologie, belle illustration des propos de Marina Foïs sur les grands acteurs face auxquelles il est si facile de jouer, qui d’une certaine manière ne s’embarrassent pas d’une comédie pathétique. Cette comédie humaine que j’ai constaté dans tant de circonstances cinématographiques (pour connaître réellement quelqu’un, placez le soit dans un théâtre de guerre ou dans un théâtre des vanités, par exemple un festival, c’est imparable) à la fois belle et pathétique ne cessera de m’amuser, ou consterner, selon les jours.

Un beau moment en tout cas dont je suis ressortie avec des tas d’images, d’impressions (que je retranscrirai ailleurs…) mais surtout de regards insolents, lasses, farouches, maquillés (au figuré), absents, incisifs, mécaniques, brumeux, enthousiastes et surtout d’un perçant que je ne verrai plus jamais pareil même si et heureusement il a conservé tout son mystère, résisté à la lumière tapageuse et insatiable. D’une lampe détournée et pas seulement…

Un balcon sur la mer, de Nicole Garcia

Quatre ans après « Selon Charlie » (alors injustement malmené par la critique, notamment lors de sa présentation en compétition du Festival de Cannes), Nicole Garcia revient en tant que réalisatrice avec « Un balcon sur la mer » dans lequel Marc (Jean Dujardin), marié à un professeur (Sandrine Kiberlain), et père d’une petite fille, est agent immobilier dans le Sud de la France. Il mène une vie paisible et confortable jusqu’au jour où, lors d’une visite immobilière, il rencontre une femme mystérieuse (Marie-Josée Croze) représentant un acquéreur. Il pense reconnaître en cette femme énigmatique au charme envoûtant Cathy, l’amour de ses 12 ans, alors qu’il vivait en Algérie, à la fin de la guerre d’indépendance. Après une nuit d’amour la jeune femme disparait et le doute s’empare de Marc sur la réelle identité de cette dernière. Va alors débuter pour lui une quête. Amoureuse et identitaire. En partant à se recherche, c’est avant tout son propre passé enfoui qu’il va (re)trouver.

Une nouvelle fois, Nicole Garcia se penche sur l’enfance, ce qu’il en reste, et sur les méandres de la mémoire et la complexité de l’identité. Tout en finesse. Avec une lenteur appréciable quand le cinéma vise de plus en plus l’efficacité, oubliant d’ailleurs qu’elle n’est pas forcément synonyme de fracas et de vitesse mais parfois de silences et de lenteur, oubliant que le message ou le sujet qu’il véhicule n’en a que plus de force en s’immisçant plutôt qu’en s’imposant bruyamment.

Ce « balcon sur la mer » est à l’image de la lumière du sud dont il est baigné, d’abord éblouissante puis laissant entrevoir la mélancolie et la profondeur, plus ombrageuse, derrière cette luminosité éclatante, laissant entrevoir aussi ce qui était injustement resté dans l’ombre, d’une beauté a priori moins étincelante mais plus profonde et poignante.

A l’image de la mémoire fragmentaire et sélective de Marc, le passé et la vérité apparaissent par petites touches, laissant sur le côté ce qui devient secondaire. Ainsi peut-on d’abord regretter le caractère elliptique du scénario, par exemple concernant la vie conjugale de Marc, mais cette ellipse se révèle avec le recul un judicieux élément dramatique puisque notre point de vue épouse alors celui de Marc. Sa femme est effacée comme son présent s’efface pour laisser place au passé qui ressurgit. Avec lui, on chemine vers ce balcon sur la mer, vers ce lieu de l’enfance perdue.

Sans doute la présence de Jacques Fieschi, coscénariste (et notamment ancien scénariste de Claude Sautet) n’y est-elle pas étrangère, mais Nicole Garcia est une des rares à savoir raconter des « histoires simples » qui révèlent subtilement la complexité des « choses de la vie ». Des idées simples de mise en scène mais qui ont toutes une réelle signification comme ces souvenirs (re)vus à hauteur d’enfant, laissant les adultes et parfois la violence dans les limbes de la mémoire. Une manière délicate de dire l’indicible. De montrer simplement toute l’ambivalence humaine comme le personnage de Marie-Josée Croze qui multiplie ainsi les identités : celle qu’elle endosse en tant que prête-nom, celle qu’elle endosse pour Marc, jouant donc constamment un rôle dans la vie avant de le faire sur scène débarrassée de ses artifices. C’est paradoxalement en jouant qu’elle se trouvera elle-même. En cela, « Un balcon sur la mer » est aussi une véritable mise en abyme de l’imaginaire et donc du cinéma, un hommage à leur pouvoir salvateur.

La plus grande réussite du film c’est néanmoins sans aucun doute les choix de Jean Dujardin et Marie-Josée Croze dans les rôles principaux. Le premier incarne Marc à la perfection, traduisant avec beaucoup de justesse et de nuances les doutes de cet homme qui retrouve son passé, son enfance et ainsi un ancrage dans le présent. Il rend son personnage touchant et bouleversant sans jamais forcer le trait et montre une nouvelle fois la large palette de son jeu (ici à mille lieux de 0SS 117 dans lequel il excellait pourtant également), encore inexplorée. Face à lui, Marie-Josée, Croze est plus mystérieuse et incandescente que jamais après le mésestimé « Je l’aimais » de Zabou Breitman. De leur couple se dégage beaucoup de charme, de mystère, mais aussi une forme d’innocence qui renvoie à l’enfance.

En toile de fond, l’Algérie, sa violence et la nostalgie qu’elle suscite, et la ville d’Oran où a vécu Nicole Garcia enfant (et d’ailleurs également Jacques Fieschi). Une violente nostalgie qui est aussi celle de ces souvenirs d’enfance et de ces doux regrets qui ressurgissent brutalement et submergent, dans ce sens « Un balcon sur la mer » est un film à la fois très personnel et universel. Le balcon sur la mer : c’est cet endroit secret de nos mémoires qui donne sur les souvenirs d’enfance enfouis, dont la réminiscence est tantôt douloureusement heureuse ou joyeusement douloureuse mais jamais exempte d’émotion. Un balcon sur la mer dont je vous engage à aller respirer l’air iodé, le 15 décembre. Un subtil thriller sentimental au parfum doux, violent et enivrant des souvenirs d’enfance.

Si tu meurs, je te tue, de Hiner Saleem

Séance spéciale Ciné Swann, présentée en salle de cinéma

Voir la mer, de Patrice Leconte

En général, les grands cinéastes se distinguent par la ressemblance de styles entre leurs différents films qui, d’une scène ou même juste d’un plan, permettent de reconnaître leurs signatures, sans aucun doute. Patrice Leconte est l’exception qui confirme à la règle, car, à l’inverse, même si on retrouve des ressemblances ou des thématiques communes dans ses différents films, ils ont surtout pour point commun de ne pas en avoir… A chaque fois, Patrice Leconte nous embarque dans un nouvel univers, dans un nouveau style. Difficile d’imaginer que c’est le même cinéaste qui a réalisé « Monsieur Hire », « Ridicule », « La Fille sur le pont » (bijou scénaristique et de mise en scène, avec sa musique et ses métaphores envoûtantes), « La Veuve de Saint-Pierre », « Dogora », des films très différents les uns des autres. Je ne cite pas ceux-là par hasard, ce sont ceux que je préfère (d’ailleurs en bonus, retrouvez ma critique de « Ridicule », ci-dessous) et j’avais aussi beaucoup aimé des films comme « Une chance sur deux », qui n’avait pas eu le succès escompté mais qui jouait avec beaucoup d’humour sur le statut de stars de ses protagonistes, ou « L’homme du train », au succès encore plus confidentiel, mais réussi. En fait, je crois que les deux seuls qui me semblent détoner dans sa filmographie et que je n’ai pas aimés sont « Les Bronzés 3 » dans lequel les personnages étaient devenus mesquins ou vraiment médiocres et « La Guerre des Miss », peut-être le film de trop. Deux ans plus, tard, je me demandais donc bien à quoi pourrait ressembler ce nouveau film intitulé « Voir la mer ».

« Voir la mer », c’est d’abord l’histoire de deux frères, Clément (Clément Sibony) et Nicolas (Nicolas Giraud). Ils habitent à Montbard, en Bourgogne et, pour les vacances d’été, ont décidé d’aller voir leur mère à Saint-Jean-de-Luz qu’ils n’ont pas vue depuis longtemps. Clément vient de se séparer de sa petite amie et Nicolas, lors d’une soirée, rencontre Prudence (Pauline Lefevre)… qu’il retrouve le lendemain matin sur son pallier. Elle, Prudence, c’est la mèrE qu’elle n’a jamais vue. Elle va les accompagner sur les routes, partant tous finalement pour (re)voir la mer(e). Nicolas d’abord réticent en voyant ce périple entre frères ainsi troublé par une troisième présence va peu à peu tomber sous son charme…

Que pouvait donc bien faire Patrice Leconte après tant de films et après les deux derniers qui témoignaient d’une certaine lassitude ? Repartir de zéro. D’ailleurs, il signe pour la première fois le scénario seul (à l’exception du « Parfum d’Yvonne » mais qui était une adaptation de Modiano.) Faire un film qui ressemble, non pas à un 28ème film, mais à un premier. Avec ce que cela implique de légèreté, de liberté, d’insouciance, de sincérité et de touchantes maladresses. Il aurait pu choisir une grosse production, mais non, il a finalement choisi ce qui réclamait le plus d’audace, un film simple avec trois acteurs principaux dont une actrice qui fait ses débuts au cinéma.

De ce synopsis, il aurait pu tirer une histoire de jalousie, de rancœur, de cynisme sur les désillusions de l’existence, sur la duplicité. Il a choisi tout le contraire. Une parenthèse enchantée, hors du temps, hors de la réalité, cette réalité, dans laquelle, normalement, il faut choisir et transiger. Prudence ne choisira pas entre Jules et Jim, pardon, Clément et Nicolas. Clément et Nicolas ne se déchireront pas, rongés par la jalousie et l’aigreur. Non. Dans leur motor-home d’occasion, ils vont simplement faire la route tous les trois, au gré de leurs envies, de leurs désirs. Désirs de liberté et désirs amoureux. La caméra de Patrice Leconte caresse l’épaule, les cheveux, le visage de Prudence, empreinte du regard ensorcelé des deux frères. C’est avant tout le film de la légèreté. Pas au sens péjoratif. Mais au sens d’insouciance, presque d’inconscience. Légèreté technique aussi puisque Patrice Leconte s’est entouré d’une petite équipe (14 personnes).

Et puis il y a la découverte. Prudence, qui est d’ailleurs tout le contraire de son prénom, cette fille inattendue », attachante, libre, franche, une « femme aux cheveux courts », qui est « ce qui leur est arrivé de mieux dans la vie » incarnée par Pauline Lefevre, l’ex miss Météo de Canal + qui fait ses premiers pas au cinéma et qui apporte au film son indéniable charme lumineux, et sa justesse. Elle rappelle un peu le personnage de « La Fille sur le pont » qui portait elle aussi un prénom tout aussi charmant qu’improbable, Adèle. Là aussi un road movie. Un film sur la chance (mais là aussi finalement, la chance de la bonne rencontre) et sur le cirque que rappelle parfois aussi la musique de « Voir la mer », une bo d’ailleurs très réussie.

Les deux garçons eux aussi sont pleins de charme : Nicolas qui ne semble pas encore totalement sorti de l’enfance, avec son regard enfantin, naïf, avec ses tshirts d’adolescent, Clément, d’abord plus méfiant vis-à-vis de Prudence car un peu blessé par la vie. Seul le personnage de Max (l’ex jaloux –un peu trop- grandiloquent de Prudence) incarné par Gilles Cohen vient troubler cette quiétude et apporter une note dissonante, entièrement assumée par une musique de cirque.

Encore une fois, Patrice Leconte a décidé de ne pas tenir compte des critiques (et il a bien raison !), de faire comme ses personnages, (ou plutôt ses personnages reflètent-ils sont état d’esprit ou ce que à quoi il aspire) qui suivent leurs envies sans se soucier du regard des autres ou du lendemain, trois grands enfants attachants que les aigris trouveront sans doute « naïfs ». Tant pis pour eux. C’est cela aussi le cinéma, nous donner à voir des personnages autres, presque « irréels ».

C’est néanmoins un peu exagérer que de dire que ce film a des airs de premier film car pour célébrer ainsi l’éclat et l’éternité fugace de la jeunesse, sans doute faut-il l’avoir déjà passée et en avoir éprouvé la cruelle nostalgie. C’est aussi exagérer que de dire que ses films n’ont aucune ressemblance. On retrouve cette rencontre providentielle qui change le cours d’un destin, ces êtres un peu paumés mais attachants… et une photographie comme toujours remarquable, baignée d'une lumière d'été à la fois douce et incandescente (signée ici Jean-Marie Dreujou également comme dans « La Fille sur le pont »).

Allez voir cette parenthèse enchantée et rafraîchissante, ce road movie sentimental, solaire, tendrement sensuel, empreint d'une douce candeur, et découvrez un « premier » film plein de charme (qui fait surgir l’émotion le temps d’un « si Maman si » ) qui nous ferait presque croire à la possibilité de « vivre au jour le jour » ou en tout cas nous en donnerait envie; un jeune cinéaste dont on ne peut croire que le titre de son livre « J’arrête le cinéma » reflète réellement ce qu’il désire. Ce serait bien dommage qu’il s’arrête là. Sa (nouvelle) carrière ne fait que commencer. Vivement le second film (déjà tourné : « Le magasin des suicides » dont la date de sortie n’est pas encore fixée) de ce jeune cinéaste, libre et insouciant, et qui nous donne envie de l’être, ou de voir la mer et la mère peut-être simplement,…et dans une époque où le cinéma se complait parfois un peu trop dans la morosité, le réalisme et le cynisme (souvent les trois en même temps, imaginez…), cela fait beaucoup de bien.

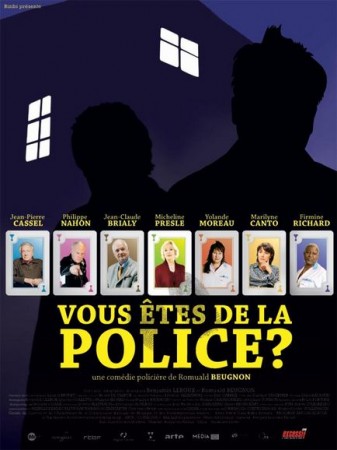

-Cela pourrait être seulement un film policier inspiré d’Agatha Christie, avec Jean-Pierre Cassel en Hercule Poirot en fauteuil roulant. D’ailleurs la référence est clairement assumée avec une affiche qui rappelle étrangement celle du dernier film de Pascal Thomas «

-Cela pourrait être seulement un film policier inspiré d’Agatha Christie, avec Jean-Pierre Cassel en Hercule Poirot en fauteuil roulant. D’ailleurs la référence est clairement assumée avec une affiche qui rappelle étrangement celle du dernier film de Pascal Thomas « antipathiques, ou sympathiques, ambivalents, malicieux, sournois, calculateurs mais finalement toujours attendrissants. Comme dans « Béa » les comédiens (parfois non professionnels, ici) sont savamment choisis et témoignent d’une direction d’acteurs attentive : Micheline Presle est rayonnante, espiègle et aussi séduisante que séductrice, on retrouve avec plaisir Thérèse Roussel dans une scène savoureuse de chamaillerie pour vol de vernis à ongle, et surtout Philippe Nahon, dans un rôle inhabituel, attachant, d’une force comique inattendue exacerbée par son costume et sa dégaine improbable et ses « sales » manies (le karaoké, la cleptomanie), lequel a d’ailleurs remporté un prix d’interprétation au Festival de Saint-Jean de Luz 2007.

antipathiques, ou sympathiques, ambivalents, malicieux, sournois, calculateurs mais finalement toujours attendrissants. Comme dans « Béa » les comédiens (parfois non professionnels, ici) sont savamment choisis et témoignent d’une direction d’acteurs attentive : Micheline Presle est rayonnante, espiègle et aussi séduisante que séductrice, on retrouve avec plaisir Thérèse Roussel dans une scène savoureuse de chamaillerie pour vol de vernis à ongle, et surtout Philippe Nahon, dans un rôle inhabituel, attachant, d’une force comique inattendue exacerbée par son costume et sa dégaine improbable et ses « sales » manies (le karaoké, la cleptomanie), lequel a d’ailleurs remporté un prix d’interprétation au Festival de Saint-Jean de Luz 2007.